レンタカーで旅行や仕事に出かけている際に、予期せぬ「もらい事故」に遭遇してしまった…。幸い大きな怪我はなかったものの、車が動かなくなり、レッカーで運ばれていった。自分は悪くないのに、なぜかレンタカー会社から「ノンオペレーションチャージ(NOC)」として5万円を請求された。

「過失割合10:0で、全面的に相手が悪いのに、なぜ私が?」

「この請求は違法ではないのか?」

「もしこのNOCを払わないとどうなるのだろうか?」

「結局、レンタカーの事故における自己負担はいくらになるんだ?」

「加入している個人賠償責任保険は使えないのか?」

そして何より、「支払ったお金を、事故を起こした相手方に請求できないのか?」

この記事は、そんな理不尽な思いと数々の疑問を抱えているあなたのためのものです。弁護士が、大阪地裁・高松高裁・札幌地裁の最新の裁判例を分析し、ノンオペレーションチャージを巡る法律問題を、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。

この記事の主要なポイント

- ノンオペレーションチャージ(NOC)の法的な正体と、過失ゼロでも支払う義務が生じる本当の理由

- NOC請求が「違法」とされない根拠と、支払いを拒否した場合の深刻なリスク

- 【最大の争点】 NOCを加害者に請求できるか?判断が真っ二つに分かれる裁判所の最新動向

- 【弁護士費用特約をお持ちの方へ】 泣き寝入りせずに専門家と問題を解決するための具体的なステップ

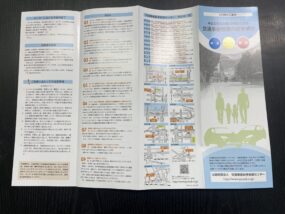

- 将来、同様のトラブルを回避するための最も確実で賢明な自衛策