交通事故で怪我を負い、家事労働ができなくなってしまった…。主婦(主夫)の方の場合、「仕事をしていないから休業損害は請求できない」と思い込んでいませんか? 実は、家事従事者の方も、休業損害を請求することができます。

しかし、家事従事者の休業損害は、算定方法が複雑であり、保険会社との交渉も難航するケースが少なくありません。「どのように休業損害を計算すればいいのかわからない」「保険会社から提示された金額が低すぎる気がする」「家事労働の価値を正しく評価してもらえない」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、交通事故の被害者救済に長年携わってきた弁護士が、家事従事者(主婦・主夫)の休業損害について、徹底的に解説します。休業損害の基礎知識から、具体的な計算方法、請求の際の注意点、必要書類、そして弁護士に依頼するメリットまで、幅広く網羅的に解説いたします。

この記事を読むことで、あなたは、家事従事者の休業損害に関する疑問や不安を解消し、適正な損害賠償を受けるために必要な知識と行動指針を得ることができるでしょう。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの権利を守るための一助としてください。

目次

- 家事従事者(主婦・主夫)の休業損害とは?

- 家事従事者の休業損害の計算方法

- 兼業主婦(主夫)の休業損害|パート・アルバイトの場合

- 高齢の家事従事者の休業損害

- 男性の家事従事者の休業損害

- 休業損害請求の注意点と弁護士への相談

- まとめ|家事従事者の休業損害請求は、弁護士への相談でより確実に

1. 家事従事者(主婦・主夫)の休業損害とは?

1-1. 休業損害の定義と基本的な考え方

休業損害とは、交通事故による怪我が原因で、仕事を休んだり、十分に働けなかったりしたことによって生じる、収入の減少分のことです。事故によって得られなくなった収入を補填するための損害賠償項目の一つです。

休業損害額 = 事故前の収入(基礎収入)の日額 × 事故発生日から症状固定日までの休業日数 × 各休業割合

この計算式が示すように、休業損害は、

- 事故前の収入(基礎収入)の日額

- 事故発生日から症状固定日までの休業日数

- 休業の程度(休業割合)

の3つの要素によって決まります。

の休業損害を徹底解説|知らないと損する_請求のポイント、計算方法、必要書類、弁護士活用のメリットまで-visual-selection.png)

1-2. なぜ家事従事者も休業損害を請求できるのか?

家事従事者は、通常、給料などの形で現金収入を得ていません。しかし、家事労働は、家族のために行う無償の労働であり、経済的な価値を持つと評価されています。

1-2-1. 家事労働の経済的価値

家事労働は、食事の準備、洗濯、掃除、育児、介護など、家族の生活を支えるために不可欠な労働です。もし、家事従事者がこれらの労働を行わなければ、家族の誰かが代わりに行うか、外部のサービス(家事代行サービス、ベビーシッター、介護サービスなど)を利用する必要が生じ、費用が発生します。

つまり、家事労働は、金銭的な対価を得ていなくても、経済的な価値を生み出していると考えることができるのです。

1-2-2. 家事労働の代替費用の発生

交通事故によって家事従事者が家事労働を行えなくなると、家族は、

- 家事労働の代替者を雇う

- 家族の誰かが家事労働を肩代わりする

- 外部のサービス(惣菜の購入、外食、クリーニングなど)を利用する

などの対応を迫られ、経済的な負担が増加します。これらの費用は、交通事故がなければ発生しなかったはずの損害であり、休業損害として請求することができます。

の休業損害を徹底解説|知らないと損する_請求のポイント、計算方法、必要書類、弁護士活用のメリットまで-visual-selection-1.png)

1-3. 家事従事者とは? 具体的な該当者

家事従事者とは、性別や年齢に関係なく、現に家族のために家事労働に従事している人のことです。具体的には、以下のような方が該当します。家事従事者の休業損害は、家族のために家事労働を行うことを前提とするものであり、例えば一人暮らしをしている場合などは、家事従事者の休業損害を請求することはできません。

1-3-1. 専業主婦(主夫)

最も典型的な家事従事者は、専業主婦(主夫)です。

1-3-2. 高齢で主に家事を行っている方

高齢で、仕事はしていないものの、主に家事を行っている方も、家事従事者として認められます。

1-3-3. 子供夫婦と同居し家事を分担している親

子供夫婦と同居し、家事を分担している親も、家事従事者として認められる場合があります。

1-3-4. その他、家族のために家事労働に従事している方

上記以外にも、例えば、病気の家族の看病や介護をしながら家事を行っている方など、家族のために家事労働に従事している方は、家事従事者として認められる可能性があります。

2. 家事従事者の休業損害の計算方法

2-1. 損害額算定の基本的な考え方

家事従事者の休業損害は、以下の2つの要素を基に計算されることが多いです。

2-1-1. 収入日額(1日あたりの収入額)

家事従事者は、通常、現金収入を得ていないため、収入日額の算定には、後述する「賃金センサス」を用います。

2-1-2. 認定休業日数

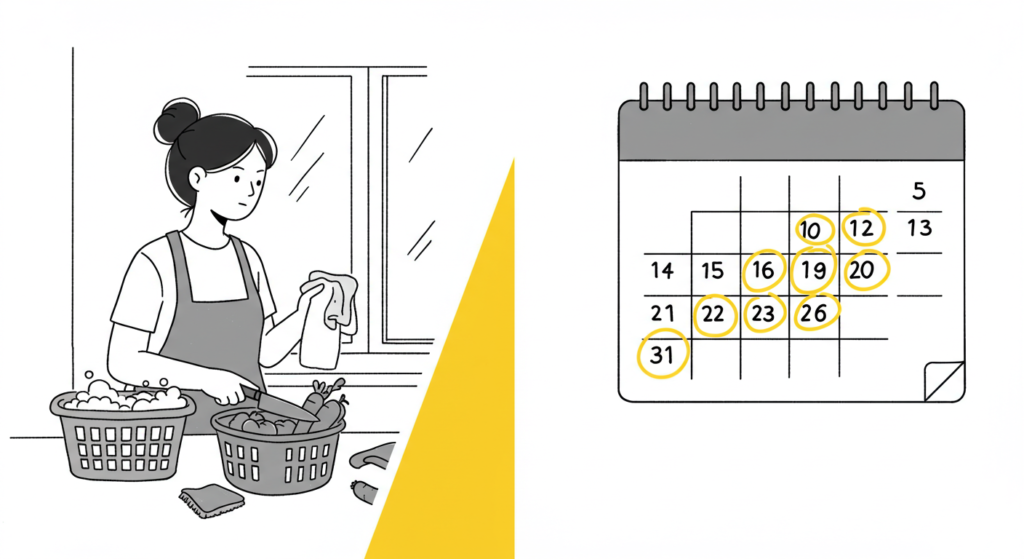

怪我の程度や治療期間、家事労働への影響などを考慮して、休業日数を認定します。ただし、家事は土日祝も関係なく、基本的に毎日行うものであるため、総治療期間につき、稼働制限が生じたと考えてよいでしょう。

2-1-3. 休業の程度に応じた計算

「収入日額 × 認定休業日数」で損害額を算出するほか、症状の経過によって、休業の程度が変化する場合は、段階的に計算することもあります。

例えば、

- 事故直後は、家事労働が全くできない(例えば、入院した場合は休業割合100%となります)

- その後、徐々に回復し、部分的に家事労働ができるようになる(休業割合30%)

- さらに回復し、ほとんどの家事労働ができるようになる(休業割合10%)

というように、休業の程度に応じて、休業損害額を計算します。

の休業損害を徹底解説|知らないと損する_請求のポイント、計算方法、必要書類、弁護士活用のメリットまで-visual-selection-7.png)

2-2. 基礎収入の認定方法|賃金センサスとは?

家事従事者の場合、現金収入がないため、基礎収入の認定には、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を用います。

2-2-1. 賃金センサス(賃金構造基本統計調査)とは

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたものです。この調査は、日本全国の主要産業における労働者の賃金の実態を明らかにするもので、労働者の性別、年齢、学歴、勤続年数、企業規模、産業など、様々な属性別の賃金データが掲載されています。

2-2-2. 賃金センサスの参照箇所と具体的な金額

家事従事者の基礎収入を算定する際には、通常、賃金センサスの

- 第1巻

- 第1表

- 企業規模計

- 学歴計

の女性労働者の平均賃金を参照します。

具体的な金額は、毎年変動しますが、令和4年賃金構造基本統計調査によると、女子学歴計・女性全年齢平均=394万3500円≒日額1万0804円となっています。毎年、少しずつ増額となっている傾向がありますが、家事従事者の休業損害の基礎収入は、日額1万円強と考えておけば良いでしょう。なお、いつの賃金センサスを使うかも問題ですが、治療期間中の期間に対応する年度の賃金センサスを使用すればよいでしょう。

の休業損害を徹底解説|知らないと損する_請求のポイント、計算方法、必要書類、弁護士活用のメリットまで-visual-selection-4.png)

2-2-3. 全年齢平均賃金と年齢別平均賃金

通常は、全年齢平均賃金を基礎収入とすることが多いですが、高齢者の場合には、年齢別平均賃金が採用されることもあります。年齢別平均賃金は、より実態に即した評価とはなりますが、高齢者では低くなる傾向があります。

2-3. 休業日数の認定方法

休業日数は、怪我の程度や治療期間、家事労働への影響などを考慮して、個別に判断されます。

2-3-1. 治療期間と休業日数

休業日数は、原則として、交通事故による怪我の治療期間(症状固定までの期間)を限度として認定されます。

2-3-2. 症状の推移に応じた休業割合の変化

ただし、治療期間の全てについて、一律に100%の休業を認めるわけではありません。先ほど述べたように、症状の推移に応じて、時間経過とともに休業割合を減らしていく(例:事故直後は50%休業、その後は30%、10%と徐々に減らしていく)方法がとられることもあります。むしろ、家事従事者の稼働制限については、このような計算方法を採用することが多いといえます。

また、実通院日とそれ以外の日で、稼働制限に差をつけるという計算方法をとることもあります(通院した日は、それだけ通院に時間がかかりますから、家事ができなくなる時間が多くなるため)。

保険会社の認定では、実通院日のみ100%の稼働制限を認めてその余の日には休業損害の認定がなかったりすることもあります。

の休業損害を徹底解説|知らないと損する_請求のポイント、計算方法、必要書類、弁護士活用のメリットまで-visual-selection-8-1024x580.png)

2-3-3. 具体的な休業日数の認定例

- むちうちで通院1ヶ月の場合: 通院期間1ヶ月(30日)を限度として、休業日数を認定。

- 骨折で入院1ヶ月、通院2ヶ月の場合: 入院期間1ヶ月(30日)は100%休業、通院期間2ヶ月(60日)は、症状の推移に応じて休業割合を判断(例:前半1ヶ月は50%、後半1ヶ月は20%など)。

2-4. 具体的な計算例

以下に、具体的な計算例をいくつか示します。

2-4-1. 専業主婦、総治療期間3か月、全期間100%の稼働制限の場合

- 基礎収入:394万3500円(令和4年賃金センサス女子学歴計・女性全年齢平均)

- 収入日額:394万3500円 ÷ 365日 = 日額1万0804円

- 稼働制限:90日(3ヶ月)

- 休業損害額:1万0804円 × 90日 = 972,360円

2-4-2. 兼業主婦、総治療期間2か月、前半1か月30%の稼働制限、後半1か月10%の稼働制限の場合

- 基礎収入:394万3500円(令和4年賃金センサス女子学歴計・女性全年齢平均)

- 収入日額:394万3500円 ÷ 365日 = 日額1万0804円

- 稼働制限:30日(前半1ヶ月) × 30%+ 30日 × 10%(後半1ヶ月)

- 休業損害額:(1万0804円 × 30% ×30日)+(1万0804円 × 10% ×30日)= 129,648円

2-4-3. 高齢の家事従事者(75才)、総治療期間6ヶ月、徐々に回復した場合

- 基礎収入:295万5200円(令和4年賃金センサス女子学歴計・女性70歳以上平均)

- 収入日額:295万5200円 ÷ 365日 = 約8096円

- 稼働制限:

- 最初の2ヶ月(60日):30%休業 →8096円 × 30%× 60日 = 145,728円

- 次の2ヶ月(60日):20%休業 →8096円 × 20%× 60日 = 97,152円

- 最後の2ヶ月(60日):10%休業 → 8096円 × 10%× 60日 = 48,576円

- 休業損害額:145,728円 + 97,152円 + 48,576円 = 291,456円

3. 兼業主婦(主夫)の休業損害|パート・アルバイトの場合

3-1. 兼業主婦(主夫)の休業損害の考え方

パート・アルバイトを行う兼業主婦(主夫)の場合、現実の収入額と、女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出する、とされています。

もっとも、パート・アルバイトで、賃金センサスの金額(令和4年賃金センサス女子学歴計・女性全年齢平均で、394万3500円)を超える収入を得ている人は少数でしょう。したがいまして、パート・アルバイトを行う兼業主婦(主夫)の休業損害の算出にあたり、多くの場合は女性労働者の平均賃金額を基礎とすることになります。

3-2. パート・アルバイトの休業損害証明書の書き方

パートやアルバイトであって、家事従事者の休業損害を請求する場合、パート・アルバイト分の休業損害証明書は必ずしも必要ではないように思われます。しかしながら、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらえば、仕事を休まなければならない程の症状だったとして、相手保険も、家事従事者の休業損害を認定しやすいという傾向があります。したがいまして、主婦(主夫)休損を請求する場合であっても、お仕事を休まれている場合は、休業損害証明書を作成してもらうのが良いです。休業損害証明書には、以下の内容を記載してもらうようにしましょう。

- 氏名、生年月日、住所

- 雇用形態(パート、アルバイトなど)

- 勤務先(会社名、所在地、電話番号)

- 事故前3ヶ月間の給与額

- 休業期間

- 休業期間中の給与支給の有無

- その他、特記事項(休業中の手当など)

4. 高齢の家事従事者の休業損害

4-1. 高齢者の休業損害の考え方

高齢の家事従事者の場合も、原則として、女性労働者の平均賃金を基礎収入として休業損害を算定します。

4-2. 年齢別平均賃金の活用

ただし、高齢者の場合は、全年齢平均賃金ではなく、年齢別平均賃金が用いられることがあります。

4-2-1. なぜ年齢別平均賃金を用いるのか

年齢別平均賃金は、概ね60歳以降になると、低くなる傾向があります。高齢者の場合、全年齢平均賃金を一律に適用すると、実態にそぐわない高額な休業損害が認められてしまう可能性があるため、より実態に近い年齢別平均賃金を用いることが一般的です。

4-2-2. 年齢別平均賃金の具体的な金額

年齢別平均賃金の具体的な金額は、賃金センサスで確認することができます。例えば、令和4年賃金構造基本統計調査によると、60~64歳の女性労働者の平均賃金は年間343万6000円、65~69歳では297万5500円、70歳以上で295万5200円となっています。

4-3. 減額の可能性

高齢者の場合、身体状況や家族との生活状況によっては、賃金センサスの金額から一定割合を減額した金額を基礎収入とすることもあります(例えば、賃金センサスの80%など)。

4-3-1. 減額されるケース

- 高齢で、家事労働の能力が低下している場合

- 家族と同居しており、他の家族が家事労働を分担できる場合

- 長期間にわたって家事労働を行っていなかった場合

4-3-2. 減額の割合

減額の割合は、個別の状況によって異なります。裁判所も、確実に蓋然性のある金額を認定しようとしていると思われます。

5. 男性の家事従事者の休業損害

5-1. 男性でも家事従事者として認められる

性別に関係なく、現に家族のために家事労働に従事している場合は、家事従事者として認められ、休業損害を請求することができます。

5-2. 女性の平均賃金を用いる理由

男性の家事従事者の場合でも、基礎収入の算定には、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を用いることが一般的です。

5-2-1. 家事労働の評価に男女差はない

家事労働は、家族の生活を支えるための重要な労働であり、その価値は性別によって異なるものではありません。そのため、家事労働の評価に男女差を設けるべきではないという考え方が一般的です。

5-2-2. 統計データの利用可能性

現在のところ、家事労働の価値を評価するための客観的な統計データとしては、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)が最も利用しやすいという事情もあります。

6. 休業損害請求の注意点と弁護士への相談

家事従事者の休業損害請求は、一般の給与所得者などと比べて、算定方法が複雑であり、保険会社との交渉も難航する可能性があります。

6-1. 保険会社との交渉

保険会社は、支払う保険金をできるだけ少なく抑えようとするため、家事従事者の休業損害を低く見積もったり、支払いを拒否したりすることがあります。むしろ、こちらから言わない限り、保険会社からは、主婦(主夫)休損を積極的に認定しないこともあり、請求漏れに注意すべきです。

6-1-1. 保険会社が休業損害を低く見積もる理由

- 家事労働の価値を低く評価している

- 休業の必要性や程度を疑問視している

- 高齢などを理由に減額しようとしている

6-1-2. 被害者側が注意すべきこと

- 保険会社の提示額を鵜呑みにしない

- 納得できない場合は、安易に示談に応じない

- 弁護士に相談し、適切な対応を検討する

6-2. 証拠の収集

家事従事者の休業損害を請求するためには、一般的には以下の資料を提出する必要があります(基本的には、続柄の記載のある世帯全員の住民票の写しで足ります)。

6-2-1. 必要な証拠の種類

- 続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し: 家族構成を明らかにします。住民票に代えて、家族構成を記載した「家事従事者確認事項」などという用紙を提出することもあります。

- 家事の実態を記載した書面: 家事労働の内容や時間、怪我による支障などを具体的に記載することを求められることがあります。

- 写真や動画: 家事労働の様子や、怪我による支障の状況を記録したものがあれば良いでしょう。

- 陳述書: 家事労働の記録や、日常生活への影響を記録したもの。

- 介護に関連する証拠・家事代行サービスの見積書など

の休業損害を徹底解説|知らないと損する_請求のポイント、計算方法、必要書類、弁護士活用のメリットまで-visual-selection-6-1024x474.png)

6-2-2. 証拠収集のポイント

- 事故直後から、できるだけ詳細に記録を残す

- 家族や周囲の人の協力を得る

- 客観的な証拠を重視する

6-3. 弁護士に依頼するメリット

交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

6-3-1. 適切な基礎収入の認定

弁護士は、賃金センサスなどの資料を基に、適切な基礎収入額を算定します。

6-3-2. 保険会社との交渉代行

弁護士は、被害者の代理人として、保険会社との交渉を全て代行します。被害者自身が保険会社と交渉する必要がなくなるため、精神的な負担が軽減されます。

6-3-3. 証拠収集のサポート

弁護士は、休業損害を証明するための証拠収集をサポートします。

6-3-4. 裁判手続きの対応

示談交渉がまとまらない場合は、裁判手続き(調停、訴訟)によって解決を図ります。弁護士は、裁判手続きの準備、出廷、主張立証など、全ての手続きを代行します。

6-3-5. 精神的負担の軽減

弁護士に依頼することで、精神的な負担が軽減され、治療に専念することができます。

6-4. 弁護士費用特約の活用

加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担を少なく、またはゼロにして弁護士に依頼できる可能性があります。

7. まとめ|家事従事者の休業損害請求は、弁護士への相談でより確実に

交通事故で怪我を負った家事従事者(主婦・主夫)の方も、休業損害を請求することができます。しかし、その算定方法や請求手続きは複雑であり、保険会社との交渉も難航することが少なくありません。

適正な休業損害を受け取るためには、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士は、あなたの状況を詳しく分析し、適切な基礎収入額や休業日数を算定し、保険会社との交渉や、必要であれば裁判手続きまで、全面的にサポートしてくれます。

弁護士費用が心配な方も、弁護士費用特約を利用できる場合がありますので、まずは、ご自身の保険契約を確認してみましょう。そして、交通事故の被害に遭われた家事従事者の方が、この記事を参考に、正当な権利を行使し、適切な損害賠償を受けられることを願っています。