「路面電車との事故に遭ってしまった…過失割合はどうなるの?」

「保険会社から提示された過失割合に納得がいかない!」

「路面電車ならではの特殊なルールって?普通の交通事故と違うの?」

この記事を読まれているあなたは、路面電車が関わる交通事故に遭遇し、その過失割合について大きな不安や疑問を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。路面電車は、バスやタクシーと同じように私たちの日常的な移動手段として便利な存在ですが、一旦事故が起きると、自動車、歩行者、自転車、バイクなど、他の交通参加者との間で複雑な問題が生じがちです。

特に、事故の責任の度合いを示す過失割合は、損害賠償額に直結する非常に重要なポイントです。しかし、路面電車が関わる事故では、軌道法や道路交通法といった法律の解釈、軌道敷内という特殊な場所でのルール、さらには路面電車特有の予測可能性や回避可能性、運転者の注意義務などが絡み合い、一般的な交通事故よりも判断が難しくなる傾向があります。

過去の裁判例や判例を調べても、一つ一つの事案で状況が異なり、ご自身のケースにどう当てはまるのか判断に迷うことも多いでしょう。「別冊判例タイムズ38号」といった専門的な資料を見ても、適切な解釈は困難です。

もしあなたが、提示された過失割合に納得がいかず、保険会社との交渉がうまくいかない、あるいは弁護士費用特約を使って弁護士に相談し、正当な権利を主張したいと考えているのであれば、この記事はきっとお役に立てるはずです。この記事では、路面電車事故の過失割合に関する基本的な知識から、具体的な事故事例、そして万が一の際に弁護士に相談するメリットまで、分かりやすく解説します。

主要なポイント

- 路面電車事故の過失割合は、一般的な交通事故と異なり、軌道法などの特殊な法的要素が絡むため複雑です。

- 「別冊判例タイムズ38号」が参照されることもありますが、具体的な事故状況(信号、場所、相手方など)によって過失割合は大きく変動します。

- 自動車、歩行者、自転車など、事故の相手方によって過失割合の考え方が異なります。特に歩行者や自転車は交通弱者として保護される傾向にありますが、絶対ではありません。

- 保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、弁護士に相談することで、専門的な知識に基づいた交渉や法的手続きを進めることが可能です。

- 過去の裁判例を参考に、ご自身の状況に近いケースを理解することが重要です。

- 弁護士費用特約があれば、費用負担を抑えて弁護士に依頼できる可能性があります。

目次

1. 路面電車の事故における過失割合の基本と特有の法的問題点

路面電車が関わる事故の過失割合を理解するためには、まず一般的な交通事故における過失割合の考え方を知り、その上で路面電車特有の法的問題点やルールを把握する必要があります。このセクションでは、路面電車事故の過失割合の基本から、なぜそれが複雑になるのか、そして判断基準となる重要な資料について、分かりやすく解説していきます。

多くの方が「路面電車は公共交通機関だから優先されるのでは?」「軌道敷という特殊な場所でのルールはどうなっているの?」といった疑問をお持ちかと思います。これらの疑問に一つ一つお答えしながら、路面電車事故の過失割合の核心に迫ります。

- 1-1. 路面電車事故の過失割合とは?一般的な交通事故との違いを理解する

- 1-2. なぜ路面電車事故の過失割合は複雑なのか?軌道法と道路交通法の交錯

- 1-3. 路面電車の事故における過失割合の算定に影響する「別冊判例タイムズ38号」とは?

- 1-4. 【裁判例紹介】路面電車事故の過失割合が争点となった判例とその判断ポイント

1-1. 路面電車事故の過失割合とは?一般的な交通事故との違いを理解する

交通事故が発生した際、その事故が起きたことについて、各当事者にどの程度の不注意(=過失)があったのかを割合で示したものを「過失割合」といいます。そして、この過失割合に基づいて、お互いの損害賠償額を減額調整することを「過失相殺(かしつそうさい)」と呼びます。

【例:過失相殺のイメージ】

Aさんの損害額:100万円

Bさんの損害額:200万円

過失割合:Aさん 30% : Bさん 70% の場合

- AさんがBさんから受け取れる賠償額:100万円 × (100% – 30%) = 70万円

- BさんがAさんから受け取れる賠償額:200万円 × (100% – 70%) = 60万円

(これらを相殺した金額のやり取りになることもあります。)

この過失割合は、事故の当事者双方の話し合い(多くは保険会社間の交渉)によって決定されるのが一般的ですが、合意に至らない場合は、最終的に裁判所が判断することになります。

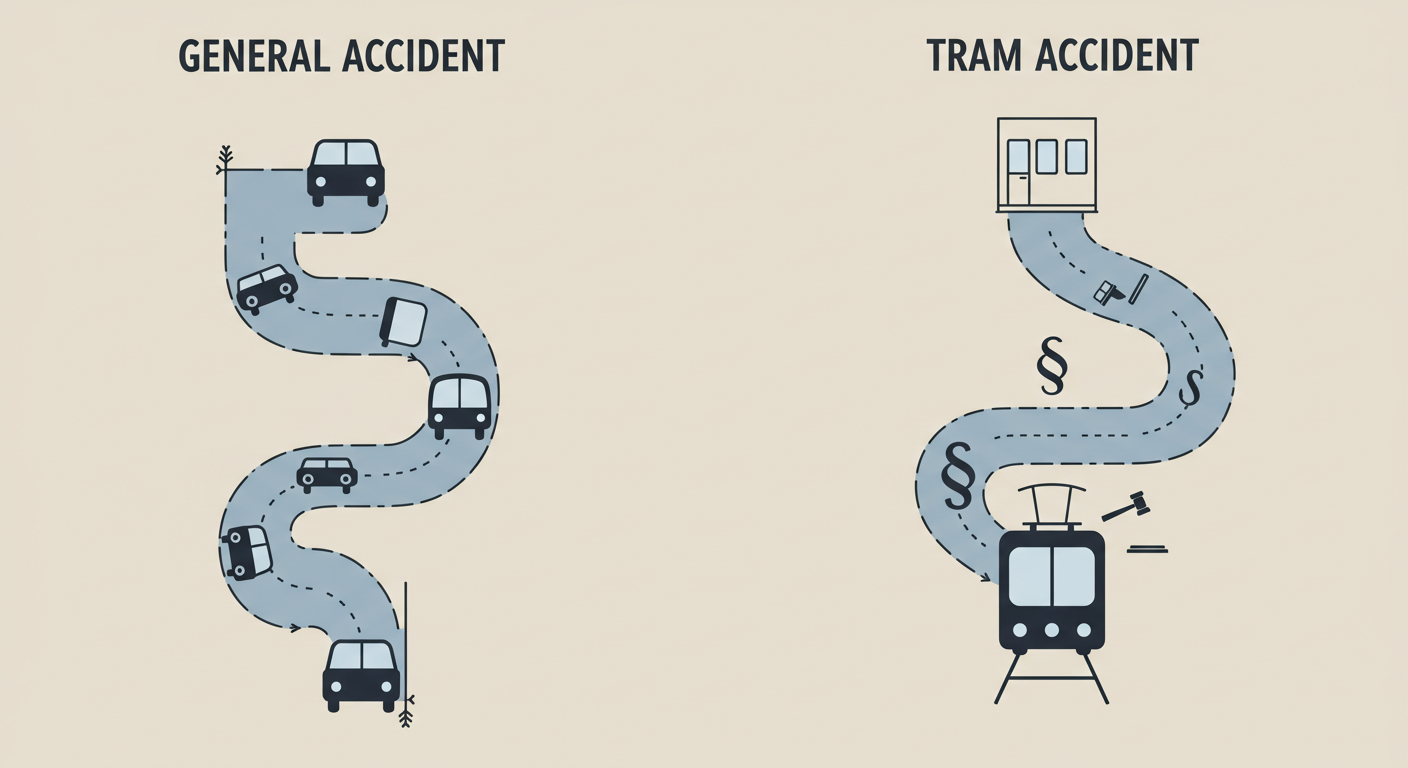

では、路面電車が関わる事故の過失割合は、一般的な自動車同士の事故や、自動車と歩行者の事故などと比べて、どのような違いがあるのでしょうか?

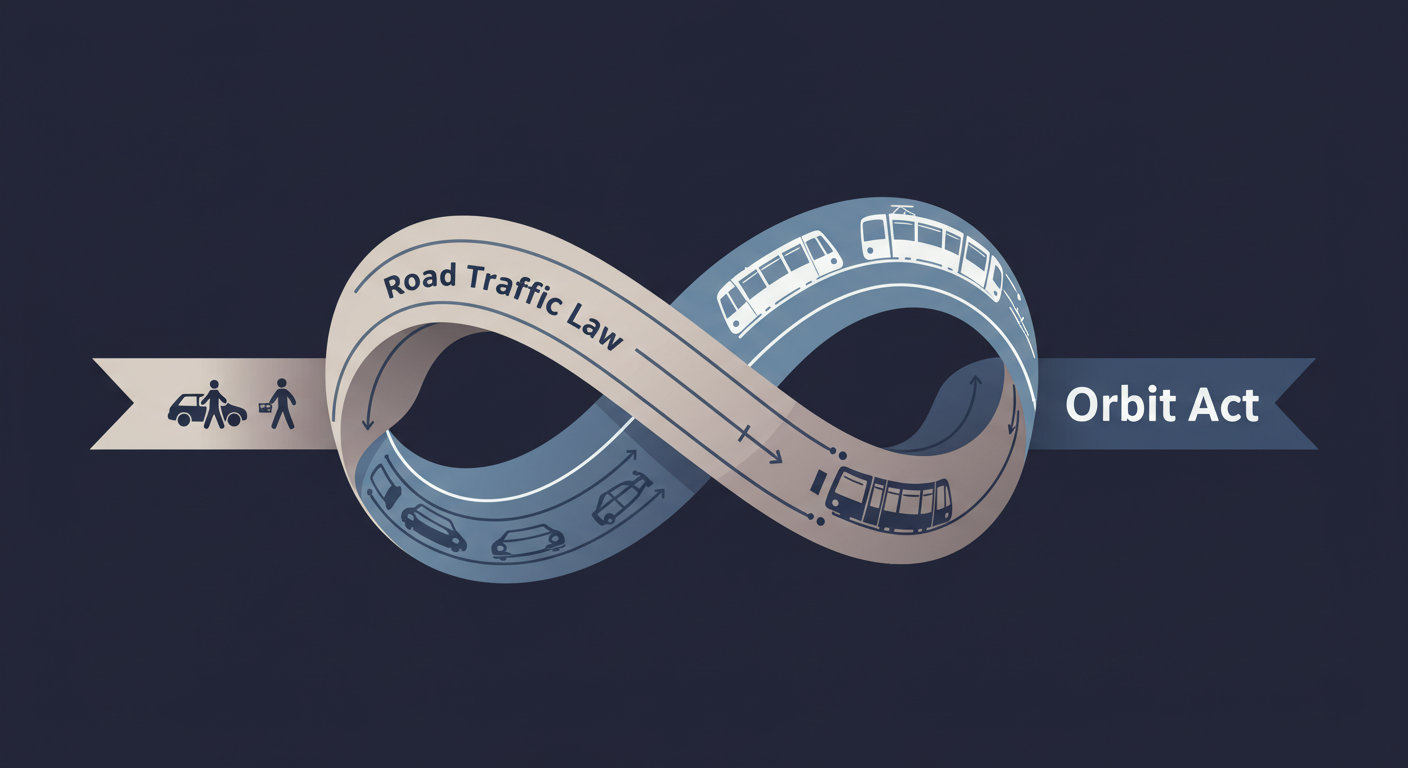

最も大きな違いは、路面電車が「軌道」という専用の通行路を持つ点、そしてその運行が道路交通法だけでなく軌道法という特別な法律によっても規律されている点にあります。

一般的な交通事故との主な違い

- 適用される法律の違い:

- 一般的な交通事故:主に道路交通法に基づいて判断されます。

- 路面電車事故:道路交通法に加えて、路面電車の安全運行や軌道施設の保全などを定める軌道法の規定も考慮されます。この軌道法が、路面電車に一定の優先性を与える根拠の一つとなっています。

- 走行空間の特殊性:

- 路面電車は、道路上に敷設された「軌道敷」という専用のレーンを走行します。この軌道敷内への他の車両の進入は原則として禁止されており(道路交通法第21条)、例外的に進入が許される場合でも、路面電車の通行を妨げてはならないとされています。この点が、過失割合を判断する上で非常に重要な要素となります。

- 例えば、自動車が不必要に軌道敷内を走行中に路面電車と接触した場合、自動車側の過失が非常に大きくなる可能性が高まります。

- 車両特性の違い:

- 路面電車は、自動車に比べて車体が大きく、急ハンドルや急ブレーキによる回避行動が困難です。また、制動距離(ブレーキをかけてから完全に停止するまでの距離)も長くなる傾向があります。これらの特性は、事故発生時の回避可能性や予測可能性の判断に影響を与え、結果として過失割合の算定に関わってきます。

- 優先関係の明確さ:

- 軌道敷内では、原則として路面電車が優先されます。この「優先関係」は、過失割合を考える上での基本的な出発点となります。

知っておくべきポイント!

路面電車事故の過失割合は、単に「どちらが先に動いたか」「どちらがぶつかってきたか」といった表面的な事象だけでなく、軌道法を含む法的な枠組み、軌道敷という特殊な空間、そして路面電車の車両特性といった複合的な要素を考慮して判断される、ということです。

したがって、一般的な交通事故の感覚で「これくらいだろう」と過失割合を自己判断してしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。特に、保険会社から提示された過失割合に疑問を感じた場合は、安易に同意せず、信頼できる方に相談することをお勧めします。

1-2. なぜ路面電車事故の過失割合は複雑なのか?軌道法と道路交通法の交錯

一般的な交通事故でも過失割合の算定は簡単なものではありませんが、路面電車が関わる事故の過失割合は、複雑になる傾向があります。その主な理由は、路面電車の運行が私たちの日常的な足である自動車や自転車とは異なる法的な枠組みの中で行われている点にあります。

具体的には、主に以下の2つの法律が深く関わってきます。

- 道路交通法:すべての車両(自動車、バイク、自転車など)と歩行者が道路を通行する際の基本的なルールを定めた法律です。信号の遵守、速度制限、交差点での優先関係などが規定されています。

- 軌道法:路面電車や新交通システムなど、「軌道」を利用する交通機関の建設、運営、安全確保などについて定めた法律です。

ポイント:法律の二重構造

路面電車は道路上を走行するため、当然ながら道路交通法の適用を受けます。しかし同時に、路面電車事業の特殊性から軌道法の適用も受けるのです。この法律の二重構造が、路面電車事故の過失割合判断を複雑にする大きな要因の一つです。

軌道法と道路交通法の関係性

では、これら二つの法律はどのように関連し、過失割合の判断に影響を与えるのでしょうか。

一般的に、軌道法は道路交通法に対して「特別法」の関係にあると解釈されることがあります。これは、「特定の事項については、一般的な法律(一般法)よりも、より専門的・具体的な法律(特別法)の規定が優先して適用される」という考え方です。

路面電車に関して言えば、道路全体の交通秩序については道路交通法が規律しつつ、路面電車の安全運行や軌道施設の保護といった軌道事業に特有の部分については、軌道法の精神や規定がより重視される場面がある、ということです。

例えば、道路交通法第21条では、車両が軌道敷内を通行する場合のルールが定められています。これは道路交通法上の規定ですが、その背景には軌道法が定める路面電車の安全かつ円滑な運行を確保するという目的があります。このように、両法は密接に関連し合って路面電車の運行を規律しているのです。

軌道敷内における路面電車の優先性

路面電車事故の過失割合を考える上で最も重要な概念の一つが、「軌道敷内における路面電車の優先」です。

- 原則として車両は軌道敷内を通行禁止

道路交通法第21条第1項では、法令による場合や危険防止などやむを得ない場合を除き、自動車などの車両は軌道敷内を通行してはならないと定められています。これは、軌道敷が基本的に路面電車のための専用空間であることを示しています。 - 例外的に通行できる場合でも路面電車の通行を妨害してはならない

同条第2項および第3項では、右左折や横断などのために軌道敷内を通行する場合や、標識によって通行が許可されている場合でも、路面電車の正常な運行を妨げてはならないと明確に規定されています。後方から路面電車が接近してきた場合には、速やかに軌道敷外に出るか、十分な距離を保つ義務があります。

【重要】軌道敷内でのルール違反は過失割合に大きく影響!

これらの規定に違反して軌道敷内を走行したり、不適切に停止したりした車両が路面電車と事故を起こした場合、その車両側の過失は非常に重く評価される傾向にあります(具体的な割合は事故状況により変動します)。

裁判例に見る「軌道敷」の重要性

過去の裁判例では、併用軌道敷内において路面電車と自転車が衝突した事案で、自転車側の軌道進入が対向車の死角から行われたものであり、路面電車運転士にとって予測不可能かつ回避不可能であったとして、路面電車運転士の過失が否定されたケースがあります(大阪地裁 平成25年12月17日判決)。この判決では、路面電車運転士の一般的な注意義務(前方の安全確認、障害物の早期発見、警笛による注意喚起、制動措置など)を認めつつも、「対向方向の軌道敷のさらに外側を進行する車両が道路中央を越えてくる可能性まで予見して、逐一、減速等の措置をとるべき注意義務までは認め難い」として、その注意義務の範囲を限定的に解釈しています。

これは、軌道敷という特殊な空間における予測可能性の判断が、過失割合に大きく影響することを示唆しています。

また、別の裁判例(大阪地裁 平成10年6月12日判決)では、車両通行が禁止されている軌道敷内を速度超過で、しかも実質的な逆走状態で走行した乗用車と、赤信号で横断歩道を渡っていた歩行者との事故で、乗用車側の過失が非常に重いとされつつも、歩行者にも15%の過失が認められました。このケースでは、乗用車が「車両の通行が禁止されている路面電車の軌道敷内を走行」したことが、その過失を基礎づける重要な要素として明確に指摘されています。

| 法律 | 主な規律対象 | 路面電車事故への影響 |

|---|---|---|

| 道路交通法 | 道路における車両・歩行者の一般的な交通ルール(信号、速度、優先関係、横断方法など) | 事故当事者双方の基本的な注意義務違反の有無を判断する基準となる。 |

| 軌道法 | 路面電車事業の免許、軌道施設の建設・維持管理、安全確保など、軌道事業特有の事項。 | 路面電車の運行の特殊性や優先性を裏付け、軌道敷内での事故における過失判断に影響を与える。 |

このように、路面電車が関わる事故の過失割合は、一般的な道路交通法上のルールに加え、軌道法によって保障される路面電車の運行の特殊性や軌道敷内の優先関係を考慮して判断されるため、多角的な検討が必要となり、その結果として複雑になるのです。

1-3. 路面電車の事故における過失割合の算定に影響する「別冊判例タイムズ38号」とは?

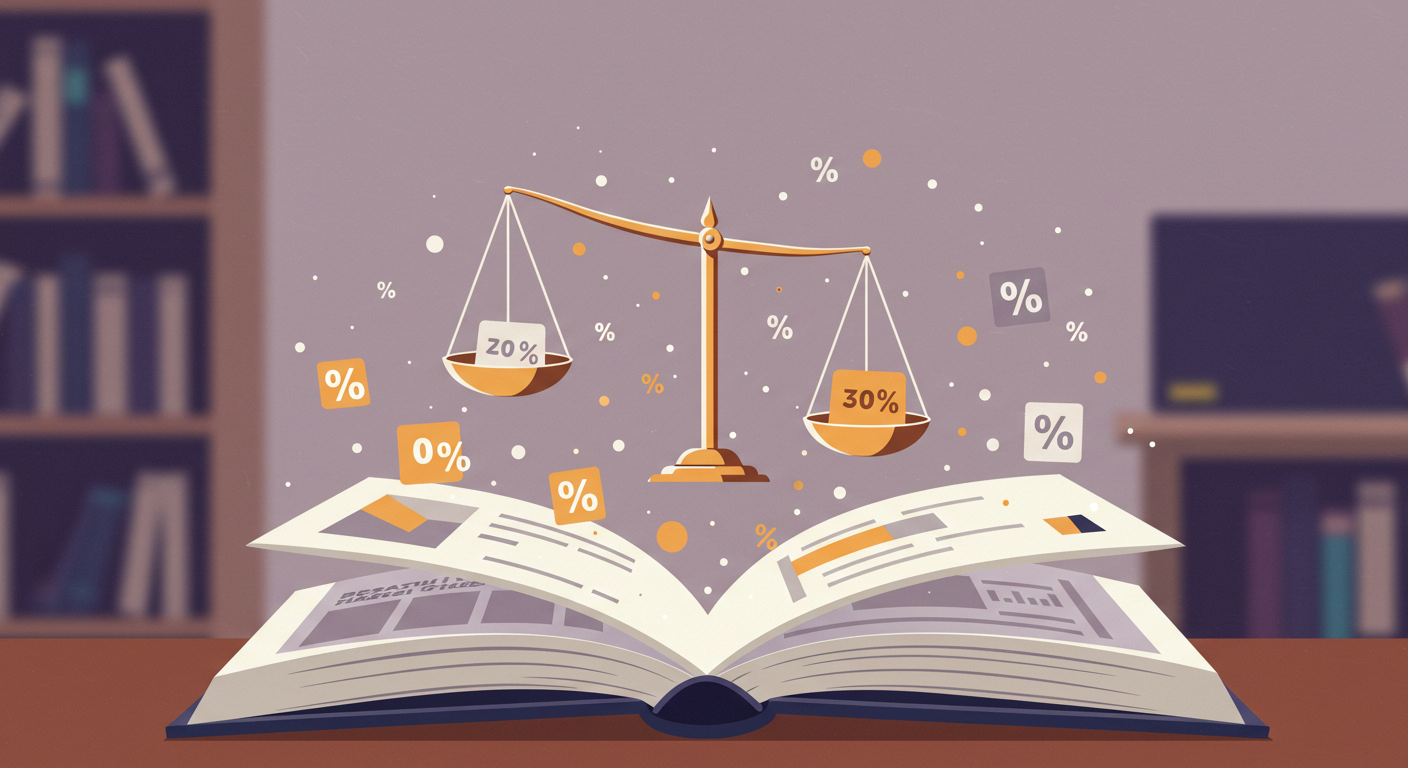

路面電車事故に限らず、交通事故の過失割合を検討する際に、実務家(弁護士、保険会社担当者、裁判官など)が非常に重要な参考資料として用いるものがあります。それが、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」、通称「別冊判例タイムズ38号」(以下「判例タイムズ38号」といいます)です。

「判例タイムズ38号」とは?

この書籍は、過去の膨大な交通事故に関する裁判例を収集・分析し、様々な事故類型ごとに基本的な過失割合を示したものです。東京地方裁判所民事第27部(交通専門部)の裁判官の研究に基づいて作成されており、交通事故の過失割合に関する実務上のバイブル的な存在と言えます。

保険会社が提示してくる過失割合も、多くの場合、この「判例タイムズ38号」に掲載されている基準をベースにしています。

「判例タイムズ38号」の役割と特徴

- 基準化と予測可能性の向上

交通事故の態様は千差万別ですが、「判例タイムズ38号」は、これらを一定の類型に分類し、それぞれの類型における基本的な過失割合(基本過失割合)を明示しています。これにより、個々の事案における過失割合の判断にある程度の基準が与えられ、予測可能性が高まります。 - 修正要素の考慮

「判例タイムズ38号」に示されているのは、あくまで「基本」の過失割合です。実際の事故では、- 信号無視 速度超過 一時不停止 脇見運転 夜間や雨天などの視界不良 著しい過失や重過失(飲酒運転、無免許運転など)

といった、個別の事情(これらを「修正要素」といいます)が存在します。

「判例タイムズ38号」では、これらの修正要素が過失割合にどの程度影響を与えるか(例:±10%、±20%など)についても類型化して示しており、基本過失割合にこれらの修正要素を加味して、最終的な過失割合を算定していくことになります。

具体例

例えば、駐停車車両に対する追突事故で、基本過失割合が被追突車0%:追突車100%とされていても、駐停車禁止場所であった場合は、追突車の過失が-10%となり、被追突車10%:追突車90%に修正される、といった具合です。

- 多様な事故類型を網羅

自動車同士の事故はもちろんのこと、自動車とバイク、自動車と自転車、自動車と歩行者、さらには自転車と歩行者など、様々な当事者間の事故類型をカバーしています。

路面電車事故における「判例タイムズ38号」の適用

では、路面電車が関わる事故について、「判例タイムズ38号」はどのように活用されるのでしょうか。

「判例タイムズ38号」には、「路面電車と自動車の事故」や「路面電車と歩行者の事故」といった専用の類型は、設けられていません。

しかし、これは「判例タイムズ38号」が路面電車事故に全く使えないという意味ではありません。実務では、以下のような方法で適用されることが一般的です。

- 類似する事故類型を参照する

路面電車と自動車の事故であれば、自動車同士の事故類型の中から、事故状況が類似するもの(例:交差点での右折直進事故、進路変更時の事故など)を参照し、その基本過失割合を参考にします。 - 路面電車の特殊性を加味して修正する

ただし、前述の通り、路面電車には軌道敷内の優先性や車両特性といった特殊性があります。そのため、類似する事故類型を参考にする場合でも、これらの路面電車特有の要素を「修正要素」として考慮し、過失割合を調整する必要があります。

例えば、自動車同士の右折直進事故の基本過失割合を参考にしつつ、事故現場が軌道敷内であり、路面電車が優先される状況であれば、右折自動車側の過失をより重く評価する、といった調整が行われます。

裁判例における「判例タイムズ38号」の位置づけ

裁判所が過失割合を判断する際も、「判例タイムズ38号」は重要な参考資料とされます。しかし、裁判官はこれに機械的に従うわけではなく、あくまで個別の事案の具体的な状況(事故態様、道路状況、天候、当事者の行動、法令違反の有無など)を詳細に認定し、公平の見地から最終的な判断を下します。

例えば、過去の裁判例(大阪地裁 平成18年3月2日判決)では、横断歩道付近の横断禁止場所を泥酔して横断した歩行者と自動車の事故で、歩行者の過失を45%と認定していますが、このような判断も、「判例タイムズ38号」における歩行者と自動車の事故の基本類型や修正要素を参考にしつつ、当該事案の個別具体的な事情(深夜、泥酔、横断禁止場所、道路幅員など)を総合的に評価した結果と言えます。路面電車が直接の当事者ではないものの、このような考え方は路面電車と歩行者の事故における過失判断にも通底するものがあります。

「判例タイムズ38号」の限界と弁護士の役割

「判例タイムズ38号」は非常に有用な資料ですが、万能ではありません。

- すべての事故類型を網羅しているわけではない。

特に、新しいタイプの交通手段が関わる事故や、非常に特殊な状況下での事故については、直接該当する類型が見つからないこともあります。 - 解釈や適用には専門的な知識が必要。

どの類型に該当するのか、どの修正要素をどの程度考慮すべきなのか、といった判断には法的な専門知識と経験が不可欠です。特に路面電車事故の場合、前述の通り路面電車の特殊性をどう評価に組み込むかが難しく、一般的な知識だけでは適切な判断が困難です。

注意!

インターネットなどで「判例タイムズ38号」の情報を断片的に見て、「自分の場合はこの過失割合だ」と早合点してしまうのは危険です。

路面電車事故の過失割合について保険会社と交渉する際、相手方が「判例タイムズ38号ではこうなっている」と主張してくることがあります。しかし、その提示が本当にあなたのケースに合致しているのか、有利な修正要素が見落とされていないか、不利な要素が過大に評価されていないかを見極める必要があります。

「判例タイムズ38号」を踏まえつつ、個別の事故状況、関連する法令(軌道法、道路交通法)、最新の裁判例などを総合的に検討し、あなたにとって最も有利な主張を構成することが重要です。

1-4. 【裁判例紹介】路面電車事故の過失割合が争点となった判例とその判断ポイント

これまで、「判例タイムズ38号」が過失割合を判断する上での重要な基準となることを解説してきました。しかし、これはあくまで類型化された基本的な基準であり、実際の事故は一つとして同じものはありません。そこで、具体的な裁判例(判例)を検討することが、ご自身の状況に近いケースを理解し、法的な判断の傾向を把握する上で非常に役立ちます。

裁判例は、過去の裁判所が特定の事故状況において、どのような事実を認定し、どのように法律を適用して過失割合を判断したのかという具体的な記録です。弁護士が保険会社と交渉したり、裁判で主張したりする際にも、これらの裁判例を重要な根拠として用います。

裁判例の重要性

日本では、判例(特に最高裁判所の判例)は後の裁判を拘束する「判例法」というほどの強い効力はありませんが、下級裁判所の判断においても重要な先例として尊重され、実務上の判断に大きな影響を与えます。「判例タイムズ38号」自体も、これらの積み重ねられた裁判例を分析・集約したものです。個別の公表された裁判例は、法律や「判例タイムズ38号」の基準が、具体的な事案の中でどのように解釈・適用されるのかを示す「生きた実例」と言えるでしょう。

ここでは、路面電車が関わる事故の過失割合が争点となった特徴的な裁判例をいくつかご紹介し、その判断ポイントを解説します。(※ご紹介する裁判例は、本記事のテーマに合わせて情報を整理・要約したものです。詳細な事案や判決理由は、原典をご確認ください。)

1. 【自転車 vs 路面電車】対向路面電車の後方からの自転車の横断と予測可能性(大阪地裁 平成25年12月17日判決)

- 事案の概要

併用軌道敷において、北進する路面電車と、道路東側を南進後、対向してきた別の路面電車の直後を横断しようと軌道敷内に進入した自転車が衝突した事故です。自転車の運転者は、路面電車運転士の前方不注意や警笛未使用などを主張しました。 - 裁判所の判断ポイントと過失割合

裁判所は、路面電車運転士の過失を否定し、自転車側の請求を棄却しました。

主な判断理由は以下の通りです。- 自転車の危険な横断態様と予測不可能性:自転車が「対向車の後方で、反対車線側に位置する上り線の軌道敷内に進入して横断をしようとしたもの」であり、路面電車運転士が事前に自転車の軌道敷内への進入を予測することは不可能であったと認定しました。

- 衝突回避の不可能性:対向車とのすれ違いによる死角から自転車が出てきた際の距離はごくわずか(約3.6m)であり、路面電車の制動距離(当時の状況で約42mが必要と推認)を考慮すると、衝突を回避することは不可能であったと判断しました。

- 路面電車運転士の注意義務の範囲:「路面電車の場合には、『対向方向の軌道敷のさらに外側を進行する車両が道路中央を越えてくる可能性まで予見して、逐一、減速等の措置をとるべき注意義務までは認め難い』」との規範を示し、本件では注意義務違反は認められないとしました。

- この裁判例から学ぶべきこと

この判決は、たとえ自転車が交通弱者として扱われる傾向があるとしても、その行動が極めて危険で予測不可能なものであった場合、路面電車側に過失が認められない(結果として自転車側の過失が100%に近い)という厳しい判断が下される可能性を示しています。特に、路面電車の直前直後を横断する行為の危険性を強く認識させられます。

この裁判例は、路面電車運転士の「信頼の原則」に近い考え方を示唆しています。つまり、他の交通参加者が交通ルールを著しく逸脱するような行動までは通常予測する必要はなく、そのような予測不可能な行動によって発生した事故の責任まで負うものではない、という考え方です。ただし、具体的な状況(見通し、他の交通状況など)によって判断は変わるため、一概には言えません。

2. 【歩行者 vs 自動車(軌道敷のある道路)】深夜の泥酔・横断禁止場所での横断(大阪地裁 平成18年3月2日判決)

- 事案の概要

路面電車が直接の事故当事者ではありませんが、軌道敷のある道路において、深夜に泥酔した歩行者が横断禁止の標識がある場所を横断中に、制限速度(40km/h)をやや超過した速度(約47km/h)で走行してきた普通貨物車と衝突した事故です。 - 裁判所の判断ポイントと過失割合

裁判所は、自動車運転手に前方不注視の過失があったことを認めつつも、歩行者にも45%の過失を認定しました。

主な判断理由は以下の通りです。- 事故現場の評価:事故現場は横断歩道から約37m離れていましたが、道路幅員(軌道敷を含み15.5m)を考慮し、「横断歩道付近」に該当すると認定しました。

- 歩行者の重大な過失:横断禁止場所の横断、深夜、そして泥酔状態での横断という、歩行者側の極めて危険な行為を重く評価しました。

- この裁判例から学ぶべきこと

この裁判例は、たとえ歩行者が交通弱者として保護される傾向にあっても、泥酔や横断禁止場所の横断といった著しい法令違反や危険行為があった場合には、非常に高い過失割合が認定されることを示しています 路面電車が急な回避行動を取りにくいことを考えると、このような歩行者の危険行為は、路面電車との事故においても同様に、歩行者側の大きな過失として評価される可能性が高いと言えます。

3. 【歩行者 vs 自動車(軌道敷内違法走行)】路面電車降車後の赤信号横断(大阪地裁 平成10年6月12日判決)

- 事案の概要

路面電車の停留所で降車した歩行者が、停車中の路面電車の前方にある横断歩道を、歩行者用信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始したところ、車両通行が禁止されている軌道敷内を速度超過(制限40km/hに対し約60km/h)で、かつ実質的な逆走状態で走行してきた乗用車に衝突された事故です。 - 裁判所の判断ポイントと過失割合

裁判所は、乗用車の運転手の損害賠償責任を認めた上で、歩行者にも15%の過失があったとして過失相殺を行いました。

主な判断理由は以下の通りです。- 乗用車側の極めて重大な過失:車両通行が禁止された軌道敷内を走行したこと、約20km/hの速度超過、前方不注視、さらには南行軌道敷を北進するという実質的な逆走状態であったことから、「事故の原因の大半は被告(乗用車運転手)にある」としました。

- 歩行者側の過失:一方で、歩行者についても、「横断歩行者用信号の赤色表示に従わずに横断しようとしたものであり、この点の過失を無視することはできず」として、信号無視の過失を明確に認定しました。

- この裁判例から学ぶべきこと

この判決は、加害車両側に複数の重大な交通違反があったとしても、被害者である歩行者側に赤信号無視という明確なルール違反があれば、一定程度の過失が認められることを示しています。 路面電車の利用者が停留所で降車し、道路を横断する際の信号遵守の重要性を示唆しています。また、車両が軌道敷内を違法に走行した場合の危険性と、その際の過失評価の具体例としても参考になります。

裁判例はあくまで「参考」であり「絶対」ではない

ご紹介した裁判例は、特定の状況下での裁判所の判断です。ご自身の事故と完全に同じ状況であるとは限りません。過失割合は、事故の個別具体的な状況を総合的に考慮して判断されるため、これらの裁判例はあくまで参考として捉えることが重要です。

路面電車に関わる事故の過失割合で争いになった場合、これらの裁判例を適切に活用し、ご自身の主張を法的に裏付けることが、有利な解決を得るために不可欠です。

2. 路面電車の事故で不利な過失割合を提示された場合の対処法と弁護士活用のメリット

ここまで、路面電車事故における過失割合の基本的な考え方や、様々な事故類型について解説してきました。しかし、実際に事故に遭われた方が直面する最も大きな問題の一つは、「保険会社から提示された過失割合に納得がいかない」という状況ではないでしょうか。

このセクションでは、そのような場合にどのように対処すべきか、そして交通事故の専門家である弁護士に依頼することでどのようなメリットが得られるのかについて、具体的なポイントを解説していきます。不利な過失割合を受け入れてしまい後悔する前に、正しい知識と対処法を身につけましょう。

- 2-1. 保険会社から提示された路面電車事故の過失割合に納得いかない場合の交渉術

- 2-2. 路面電車事故の過失割合で弁護士に依頼するメリット|証拠収集と法的根拠に基づく主張

- 2-3. 弁護士費用特約を活用した路面電車事故の過失割合交渉と示談・訴訟

- 2-4. 賠償側になった場合の路面電車事故の過失割合|不当な請求への対応と弁護士の役割

- 2-5. 路面電車事故の過失割合問題で泣き寝入りしないために知っておくべきこと

- 2-6. まとめ:路面電車の事故における過失割合でお困りなら、まずは専門家にご相談を

2-1. 保険会社から提示された路面電車事故の過失割合に納得いかない場合の交渉術

交通事故が発生すると、多くの場合、当事者が加入している自動車保険(任意保険)の保険会社が窓口となって、相手方との間で過失割合や損害賠償額についての交渉(示談交渉)を行います。しかし、保険会社から提示された過失割合が、必ずしもご自身の認識や法的な観点から見て妥当であるとは限りません。

「保険会社の言うことだから間違いないだろう」と安易に同意してしまうのは慎重であるべきです。

特に路面電車が関わる事故は、前述の通り法解釈や事実認定が複雑です。提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、以下の点を踏まえて慎重に対応することが重要です。

1. まずは冷静に、提示された過失割合の根拠を確認する

保険会社から過失割合が提示されたら、まずは感情的にならず、なぜその割合になったのか、具体的な根拠を詳細に確認しましょう。

- どの事故類型を参考にしているか?

(例:「判例タイムズ38号」のどの図を参考に、基本過失割合をいくつと判断したのか) - どのような事実認定に基づいているか?

(例:双方の速度、信号の色、衝突地点、相手方の行動などについて、どのように認識しているのか) - どのような修正要素が考慮されたのか(あるいは、されなかったのか)?

(例:ご自身に不利な修正要素のみが強調され、有利な修正要素が見落とされていないか) - 路面電車特有の法的要素(軌道法、軌道敷内の優先など)は適切に考慮されているか?

保険会社の担当者には、書面で根拠を示すように求めるのが効果的です。口頭での説明だけでは、後で「言った言わない」のトラブルになる可能性がありますし、書面であればより詳細な検討が可能です。

2. ご自身の認識や証拠と照らし合わせる

保険会社が示した根拠と、ご自身の事故当時の記憶や収集した証拠(ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、目撃者の証言、警察の作成した実況見分調書など)とを慎重に照らし合わせます。

- 事実認定に誤りはないか?

(例:保険会社は「あなたが赤信号で交差点に進入した」と主張しているが、実際には青信号だった、など) - 有利な証拠が見過ごされていないか?

(例:相手方の急な進路変更を示すドライブレコーダーの映像があるのに、それが考慮されていない、など)

特に、ドライブレコーダーの映像は客観的な証拠として非常に強力です。 映像の内容を正確に分析し、ご自身の主張を裏付けるポイントを明確にしましょう。

3. 具体的な反論材料を準備し、交渉する

保険会社の主張する過失割合に納得できない点や、事実認定の誤り、有利な証拠などが見つかった場合は、それらを基に具体的な反論材料を整理し、保険会社に再検討を求めます。

- 書面で反論する:感情的に反論するのではなく、どの点が納得できないのか、その根拠は何かを論理的に、かつ書面で伝えることが重要です。

- 類似の裁判例を提示する:もしご自身のケースに近い有利な裁判例を見つけることができれば、それも有力な交渉材料となります(ただし、裁判例の適切な解釈には専門知識が必要です)。

- 粘り強く交渉する:一度で納得のいく回答が得られなくても、諦めずに粘り強く交渉を続けることが大切です。

交渉のポイント:客観性と具体性

保険会社との交渉では、単に「納得できない」「不当だ」と主張するだけでは不十分です。「なぜ納得できないのか」「どの点が法的に見ておかしいのか」を、客観的な証拠や法的な根拠に基づいて具体的に示すことが、交渉を有利に進めるための鍵となります。

4. 交渉の初期段階での注意点

- 安易に示談書にサインしない:一度示談が成立してしまうと、原則としてその内容を覆すことは非常に困難です。過失割合や賠償額に納得がいかないうちは、絶対に示談書にサインしてはいけません。

- 自身の保険会社に相談する:ご自身が加入している保険会社の担当者も、交渉の相手方ではありますが、契約者であるあなたの味方でもあります。相手方の保険会社の主張に疑問がある場合は、まず自身の保険会社の担当者に見解を求め、サポートを依頼することも考えましょう。ただし、最終的に保険会社の方針によって、必ずしも契約者の意向が100%通るとは限らない点には留意が必要です。

- 交渉経緯を記録する:誰といつ、どのような話をしたのか、提示された条件などを時系列で記録しておきましょう。後の交渉や、弁護士に相談する際に役立ちます。

しかし、被害者ご自身で保険会社(特に相手方の保険会社)と対等に交渉し、不利な状況を覆すのは容易なことではありません。保険会社は交通事故処理のプロであり、交渉の経験も豊富です。専門知識や交渉力で劣る個人が太刀打ちするのは難しいのが実情です。

少しでも「おかしい」と感じたら、迷わず専門家へ!

もし、保険会社との交渉が難航したり、提示された過失割合にどうしても納得がいかない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。次の項目では、弁護士に依頼する具体的なメリットについて解説します。

路面電車事故の過失割合は、その特殊性から特に判断が難しく、保険会社の提示が必ずしも絶対ではありません。疑問を感じたら、まずは立ち止まって専門家の意見を聞く勇気が、最終的にご自身の正当な権利を守ることにつながります。

2-2. 路面電車事故の過失割合で弁護士に依頼するメリット|証拠収集と法的根拠に基づく主張

保険会社との交渉が難航したり、提示された過失割合にどうしても納得がいかない場合、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することは、適正な解決を得るための非常に有効な手段です。特に、法的解釈や証拠の評価が複雑になりがちな路面電車事故においては、弁護士の専門知識と経験が大きな力となります。

なぜ弁護士なのか?

弁護士は法律の専門家であり、交通事故の分野においては、過失割合の算定、損害賠償額の計算、保険会社との交渉、そして必要であれば訴訟遂行といった一連の手続きを、依頼者の代理人として行うことができます。単に法律を知っているだけでなく、それを実際の交渉や裁判で「どのように使うか」という実践的なスキルと経験を有している点が、他の専門家との大きな違いです。

路面電車事故の過失割合に関して弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

1. 専門的な知識に基づく正確な過失割合の判断

弁護士は、まず事故の状況を詳細にヒアリングし、ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、過去の裁判例、そして「判例タイムズ38号」などの専門的資料を徹底的に分析します。その上で、路面電車事故特有の法的論点(軌道法や道路交通法第21条の解釈など)を踏まえ、法的に妥当と考えられる過失割合を判断します。

保険会社が提示する過失割合は、必ずしも依頼者にとって有利なものとは限りません。時には、保険会社側の解釈に誤りがあったり、依頼者に有利な事情が見落とされたりしていることもあります。弁護士は、そのような点を鋭く見抜き、法的な根拠に基づいて適切な過失割合を主張することができます。

2. 証拠の収集と精査のサポート

適正な過失割合を認定してもらうためには、客観的な証拠が何よりも重要です。しかし、事故の当事者ご自身で全ての有利な証拠を収集し、その意味を正確に理解することは困難な場合があります。

- 実況見分調書などの捜査資料の取り寄せ:警察が作成する実況見分調書や供述調書は、事故状況を客観的に示す重要な証拠ですが、入手手続きが煩雑な場合があります。弁護士はこれらの資料をスムーズに取り寄せることができます。

- ドライブレコーダー映像の詳細な分析:映像から事故態様を正確に読み取り、法的に有利なポイントを抽出します。

- 専門家(例:事故鑑定人)との連携:事故態様が複雑で争いがある場合、専門家の意見が必要になることもあります。弁護士は適切な専門家と連携し、有利な証拠を収集することができます。

事故直後の混乱した状況では、どのような証拠が重要になるか判断がつかないことも多いものです。早期に弁護士に相談することで、必要な証拠を的確に収集し、不利な状況に陥るのを防ぐことができます。

3. 保険会社との対等な交渉

保険会社の担当者は、日々多くの交通事故案件を扱い、交渉にも長けています。専門知識や交渉力で劣る個人が、保険会社と対等に渡り合うのは容易ではありません。

弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、

- 精神的な負担の軽減:煩雑でストレスの多い保険会社とのやり取りを全て任せることができます。

- 法的な根拠に基づいた毅然とした主張:保険会社の不当な主張や誤った見解に対して、法的な根拠を示して的確に反論し、依頼者の正当な権利を主張します。

- 適正な賠償額の獲得:過失割合だけでなく、慰謝料や休業損害、後遺障害逸失利益など、損害賠償全体の交渉も行い、適正な金額の獲得を目指します。

特に、相手が大規模な路面電車運行事業者(地方自治体や大手私鉄など)である場合、個人で交渉するのはさらに困難を伴います。このような場合も、弁護士が介入することで、対等な立場で交渉を進めることが期待できます。

4. 法的解釈と適切な主張の構成

路面電車事故では、軌道法や道路交通法の特殊な規定(特に道路交通法第21条の軌道敷通行ルールなど)の解釈が争点となることがあります。 これらの法律や関連する判例を正確に理解し、ご自身のケースにどのように適用されるのかを判断するには、高度な専門知識が必要です。

弁護士は、これらの法解釈を依頼者に分かりやすく説明するとともに、収集した証拠と照らし合わせ、依頼者にとって最も有利な法的構成を組み立てて主張します。

5. 示談交渉が不調に終わった場合の訴訟対応

保険会社との交渉でどうしても合意に至らない場合は、最終的に裁判所に判断を委ねる「訴訟」という手段があります。弁護士は、訴訟になった場合にも、依頼者の代理人として法廷で主張・立証活動を行い、適正な判決を得るために尽力します。

路面電車事故は「高額賠償」のリスクも

路面電車の車両自体が高価であることや、事故によって運行に支障が出た場合の営業損害(運休による減収など)は、時に数千万円から億単位の莫大な金額になることがあります。 もしあなたが加害者側(または過失が大きい側)となった場合、このような高額な賠償請求を受けるリスクがあります。このような場合にも、弁護士に相談し、請求額の妥当性を精査してもらうと良いでしょう。

6. 早期相談のメリット

路面電車事故は、その特殊性から、一般的な自動車事故よりも早期に弁護士に相談するメリットが大きいと言えます。 事故直後から弁護士が関与することで、

- 証拠の散逸を防ぎ、有利な証拠を確実に確保できる可能性が高まる。

- 初期対応の段階から法的に適切なアドバイスを受けられる。

- 保険会社との交渉を有利に進めやすくなる。

といったメリットが期待できます。

「弁護士に依頼すると費用が高いのでは…」とご不安な方へ

次の項目で詳しく解説しますが、自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用できれば、自己負担なく弁護士に依頼できるケースが多くあります。

路面電車事故の過失割合でお悩みの場合、一人で抱え込まず、まずは交通事故に精通した弁護士に相談してみましょう。専門家のサポートを得ることで、納得のいく解決への道が開けるはずです。

2-3. 弁護士費用特約を活用した路面電車事故の過실割合交渉と示談・訴訟

「弁護士に相談や依頼をしたいけれど、費用が心配…」

交通事故の被害に遭われた方から、このようなお悩みをよく伺います。確かに、弁護士に依頼する際には、相談料、着手金、成功報酬などの費用が発生するのが一般的です。しかし、自動車保険に「弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)」が付帯していれば、これらの弁護士費用を保険でカバーできるため、費用の心配を大幅に軽減し、安心して弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約の一つで、交通事故や日常生活における偶然の事故で被害者になった場合に、相手方への損害賠償請求や交渉を弁護士に依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が一定の上限額(一般的には法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までなど)の範囲内で支払ってくれるというものです。

この特約を利用しても、翌年度以降の保険料が上がったり、等級がダウンしたりすることはありません。そのため、利用できる状況であれば、積極的に活用すべき非常に有用な特約です。

1. 弁護士費用特約が使えるケース・使えないケース

弁護士費用特約は非常に便利なものですが、どのような場合でも使えるわけではありません。

- 利用できる主なケース

- 自動車事故(追突された、信号無視の車に衝突されたなど)で被害者になった場合。

- 自転車での事故で被害者になった場合。

- 歩行中に自動車にはねられた場合。

- 路面電車との事故で、ご自身に過失がないか、過失が小さい場合。

- 建物からの落下物で怪我をしたなど、日常生活での偶然の事故の被害者になった場合(保険契約の内容によります)。

- 利用が難しい、または利用できない主なケース

- ご自身の故意または重大な過失による事故の場合(例:飲酒運転、無免許運転など)。

- 地震、噴火、津波などの自然災害による損害の場合。

- 契約者や被保険者が事業として行う業務に起因する損害賠償請求の場合(業務用の保険は別途検討)。

- 保険金請求額が著しく少額で、弁護士に依頼するまでもないと判断される場合。

- 既に示談が成立している場合。

- 弁護士費用が保険の上限額を大幅に超えることが明らかな場合(ただし、上限額までは利用可能です)。

弁護士費用特約が利用できるかどうかは、最終的にはご加入の保険会社の判断となります。弁護士に相談する前に、ご自身の保険証券を確認し、保険会社に連絡して利用条件や手続きについて確認しておくことが重要です。「自分の場合は使えるのかな?」と迷ったら、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。

2. 弁護士費用特約を利用するメリット

- 費用の心配なく弁護士に依頼できる

これが最大のメリットです。通常であれば数十万円から数百万円かかることもある弁護士費用を、保険会社が負担してくれるため、実質的な自己負担なし、またはごく少額の負担で、専門家である弁護士のサポートを受けることができます。 - 「費用倒れ」のリスクを回避できる

損害額がそれほど大きくない場合、弁護士に依頼すると費用の方が高くついてしまう「費用倒れ」を心配される方もいらっしゃいます。弁護士費用特約を利用すれば、このような心配をせずに、正当な権利を主張することができます。 - より専門性の高い弁護士を選べる

保険会社によっては、提携している弁護士を紹介されることもありますが、弁護士費用特約を利用する場合、原則として依頼する弁護士を自分で自由に選ぶことができます。そのため、交通事故案件、特に路面電車事故のような特殊な案件に精通した、経験豊富な弁護士を選ぶことが可能です。 - 泣き寝入りを防げる

「費用がかかるから…」と弁護士への相談を諦めていた方も、この特約があれば、保険会社の提示する不当な過失割合や低い賠償額に対して、専門家の力を借りて堂々と立ち向かうことができます。

3. 弁護士費用特約を利用した路面電車事故の過失割合交渉・示談・訴訟の流れ

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼した場合、一般的な流れは以下のようになります。

- 保険会社への連絡と特約利用の確認:まず、ご自身の加入する保険会社に連絡し、弁護士費用特約を利用したい旨を伝え、利用の可否や手続きについて確認します。

- 弁護士への相談・依頼:交通事故に強い弁護士を探し、法律相談をします。相談の結果、依頼することになれば、委任契約を締結します。この際、弁護士費用特約を利用することを弁護士に伝えます。

- 保険会社への弁護士選任の連絡:依頼した弁護士の名前や連絡先などを、ご自身の保険会社に連絡します。(通常は弁護士から保険会社へ連絡します)

- 弁護士による交渉開始:弁護士があなたの代理人として、相手方の保険会社と過失割合や損害賠償額について交渉を開始します。弁護士は、法的な根拠や証拠に基づいて、あなたに有利な条件を引き出すよう尽力します。

- 示談成立または訴訟:

- 交渉の結果、双方が合意に至れば示談成立となります。示談書の内容も弁護士がチェックし、不利な条項がないか確認します。

- 交渉で合意に至らない場合は、弁護士が代理人となって裁判所に訴訟を提起します。裁判においても、弁護士が法廷であなたの主張を代弁し、証拠を提出するなどして、適正な判決を目指します。

弁護士費用特約とLAC(ラック)制度

弁護士費用特約を利用する場合、保険会社と弁護士との間で弁護士費用に関する取り決め(LAC基準などと呼ばれることもあります)に基づいて費用が支払われることが一般的です。LAC(Legal Access Center)とは、日弁連リーガル・アクセス・センターの略で、弁護士保険(弁護士費用特約)の適正な運営のための基準などを定めています。これにより、弁護士費用の透明性が確保され、依頼者も安心して特約を利用できます。

4. 路面電車事故で弁護士費用特約の活用を特にお勧めするケース

- 保険会社提示の過失割合に大きな不満がある場合:特に路面電車事故のように法的論点が多い場合、専門家の目で再検討する価値があります。

- 後遺障害が残りそうな重傷を負った場合:後遺障害等級の認定や逸失利益の算定は非常に専門的であり、弁護士のサポートが不可欠です。

- 相手方の保険会社の対応が高圧的・不誠実である場合:弁護士が間に入ることで、対等な交渉が可能になります。

- 事故の状況が複雑で、何が有利な証拠になるか分からない場合:証拠収集の段階から弁護士に相談することで、的確なアドバイスが得られます。

- ご自身が加害者側で、相手方から高額な損害賠償請求を受けている場合(ただし、この場合は特約の対象外となる可能性もあるため、保険会社への確認が必要です)。

まずはご自身の保険証券を確認しましょう!

弁護士費用特約は、多くの方が気付かないうちに加入していることもあります。路面電車事故でお困りの方は、まずご自身の自動車保険の契約内容を確認し、この強力な味方である「弁護士費用特約」の存在をチェックしてみてください。

弁護士費用特約を賢く活用することで、費用負担の不安なく、路面電車事故という複雑な問題の解決に向けて、専門家である弁護士の強力なサポートを受けることができます。泣き寝入りすることなく、正当な権利を実現するための一歩を踏み出しましょう。

2-4. 賠償側になった場合の路面電車事故の過失割合|不当な請求への対応と弁護士の役割

これまでは主に被害者側の視点から解説してきましたが、交通事故では、ご自身が加害者側(賠償側)、あるいは双方に過失がある場合に相手方に損害を与えてしまう立場になることもあります。特に、相手が路面電車の場合、車両の修理費用や運行不能による営業損害などが高額になるケースも少なくありません。

賠償側になった場合の不安

「自分の不注意で事故を起こしてしまったかもしれない…」

「相手から法外な修理費を請求されたらどうしよう…」

「保険で対応できる範囲を超えてしまったら…」

このような不安を抱えるのは当然です。しかし、たとえご自身に何らかの過失があったとしても、相手方の請求が全て正当であるとは限りませんし、過失割合が不当に重く評価されている可能性もあります。

この項目では、路面電車事故で賠償側(加害側)に立った場合に、どのように対応すべきか、そして弁護士がどのような役割を果たせるのかを解説します。

1. まずは状況を正確に把握し、保険会社に連絡

事故を起こしてしまった場合、まずは以下の対応を確実に行いましょう。

- 負傷者の救護と警察への連絡:これは運転者の義務です。

- 事故状況の記録:可能な範囲で写真撮影やメモ、ドライブレコーダーの映像保存を行います。

- ご自身の保険会社への速やかな連絡:対人賠償保険や対物賠償保険に加入していれば、保険会社が相手方との交渉の窓口となってくれるのが一般的です。

保険会社には、事故の状況を正直かつ正確に伝え、今後の対応について指示を仰ぎましょう。

2. 相手方からの請求内容を鵜呑みにしない

相手方(路面電車側や、路面電車側の保険会社)から損害賠償請求があった場合、その内容をすぐに鵜呑みにせず、冷静に検討することが重要です。

- 損害額の妥当性:路面電車の修理費用や営業損害は高額になりがちですが、その算出根拠が明確か、過大な請求が含まれていないかなどを確認する必要があります。例えば、修理費用の見積もりが複数の業者から取られているか、必要以上の修理が含まれていないか、などです。

- 過失割合の妥当性:相手方が主張する過失割合が、客観的な証拠や法的な観点から見て妥当なものか検討します。ご自身の過失が不当に重く評価されていないか、相手方の過失が見過ごされていないか、といった点です。

相手方からのプレッシャーや、早く解決したいという気持ちから、内容を十分に検討せずに示談に応じてしまうのは避けるべきです。一度示談が成立すると、後から覆すのは極めて困難です。

3. 賠償側における弁護士の役割とメリット

ご自身の保険会社が対応してくれる場合でも、以下のような状況では、弁護士に相談・依頼することを検討する価値があります。

- 相手方の請求額が非常に高額で、保険でカバーしきれない可能性がある場合

弁護士は、請求されている損害額の妥当性を法的な観点から精査し、不当な部分があれば減額交渉を行います。特に路面電車の営業損害などは専門的な知識がないと評価が難しいため、弁護士のサポートが有効です。 - 保険会社が提示する過失割合や解決案に納得がいかない場合

ご自身の保険会社が提示する解決策が、必ずしもあなたにとって最善とは限りません。保険会社の方針とあなたの意向が異なる場合、セカンドオピニオンとして弁護士に相談し、法的にどのような主張が可能かアドバイスを受けることができます。

(※保険会社の了承を得て、弁護士に交渉を委任できるケースもあります) - ご自身にも過失があるが、相手方の過失も大きいと考えられる場合

適正な過失割合を主張し、ご自身の負担を不当に重くされないようにするため、弁護士が証拠に基づいて交渉します。 - 相手方が弁護士を立ててきた場合

相手方が法律の専門家である弁護士を立ててきた場合、こちらも弁護士に依頼することで、対等な立場で交渉を進めることができます。 - 刑事事件に発展する可能性がある場合(人身事故で相手の怪我が重いなど)

この場合は、民事上の損害賠償とは別に、刑事手続きへの対応も必要になります。弁護士は、刑事弁護人としてあなたをサポートすることも可能です。

対物賠償保険の重要性

路面電車事故では、路面電車の車両損害や線路・架線などの設備損害、さらには運休に伴う振替輸送費や減収補償といった営業損害(間接損害)が発生することがあります。これらの損害は時に莫大な金額になるため、自動車保険の対物賠償保険の保険金額を「無制限」に設定しておくことが非常に重要です。万が一の際に、保険でカバーできる範囲が広がり、自己負担のリスクを軽減できます。

最近の保険契約では、直接的な接触がなくても「陸上の乗用具を運行不能にすること」も補償対象となることが増えていますが、詳細はご自身の保険契約を確認する必要があります。

4. 不当な請求への具体的な対応

弁護士に依頼した場合、以下のような対応で不当な請求に対抗します。

- 証拠の収集と分析:事故状況を客観的に示す証拠(ドライブレコーダー、実況見分調書、目撃者証言など)を収集・分析し、相手方の主張の矛盾点や、こちらに有利な事実を明らかにします。

- 損害額の精査:相手方が提示する修理見積もりや損害額の算出根拠を詳細に検討し、過大な請求や不必要な項目がないかチェックします。必要であれば、専門家の意見も求めます。

- 過失割合の再検討:事故態様、関連法規(軌道法、道路交通法)、類似の裁判例などを基に、法的に妥当な過失割合を主張します。

- 交渉・訴訟:上記を基に、相手方と粘り強く交渉します。交渉で解決しない場合は、裁判所に判断を求めることもあります。

事故を起こしてしまったという負い目から、相手方の言うことを全て受け入れてしまいがちですが、それは必ずしも正しい解決ではありません。ご自身の法的な権利と責任の範囲を正確に把握し、不当な要求には屈しない姿勢が大切です。

路面電車事故で賠償側となり、相手方からの請求や過失割合の主張に納得がいかない場合は、一人で悩まず、まずは交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの正当な利益を守るために、専門的な知識と経験を駆使してサポートします。

2-5. 路面電車事故の過失割合問題で泣き寝入りしないために知っておくべきこと

路面電車との事故に遭い、過失割合について納得がいかない状況に直面したとき、「もう仕方ない」「これ以上争っても無駄かもしれない」と諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。特に路面電車事故は、法的な解釈や事実認定が複雑であるため、初期に提示される過失割合が必ずしも最終的かつ絶対的なものではありません。

ご自身の正当な権利を守るために、以下の点をしっかりと押さえておきましょう。

1. 初期対応の重要性:証拠は語る

事故直後の対応は、その後の過失割合の交渉や、万が一裁判になった場合に非常に重要となります。

- 事故状況を正確に記録する

- 事故現場の写真やビデオ撮影(車両の損傷状況、路面状況、ブレーキ痕、信号機、道路標識、周囲の状況など、多角的に)

- ドライブレコーダーの映像は最重要証拠の一つです。必ず保存し、内容を確認しましょう。

- 事故発生時刻、天候、明るさ、見通しなども記録しておきます。

- 目撃者を確保する

もし事故の目撃者がいれば、勇気を出して連絡先を交換し、後日証言をお願いできるか確認しましょう。 公平な第三者の証言は、時に決定的な証拠となることがあります。 - 安易な発言をしない

事故現場で動揺している中で、相手方や警察官に対して安易な発言は避けるべきです。 過失の有無や程度は、全ての証拠や状況を法的に評価して初めて判断されるものです。事実関係のみを伝えるように心がけましょう。 - 警察への届け出と実況見分の立ち会い

- 必ず警察に届け出て、「交通事故証明書」が発行されるようにします。

- 警察が行う実況見分には可能な限り立ち会い、ご自身の認識を正確に伝えることが重要です。実況見分調書は、後の交渉や裁判で重要な証拠となります。

事故直後は気が動転しているため、詳細な記憶が曖昧になることもあります。できる限り客観的な証拠を残す努力をしましょう。これらの証拠が、後になって保険会社や相手方の不正確な主張に対する強力な反論材料となります。

2. 保険会社の提示を鵜呑みにしない勇気

保険会社(特に相手方の保険会社)は、自社の利益を考慮して過失割合を提示してくることがあります。提示された過失割合が、必ずしも法的に見て公平であるとは限りません。

- 根拠の確認:なぜその過失割合になるのか、具体的な根拠(どの判例タイムズの類型か、どのような事実認定かなど)を必ず書面で求めるようにしましょう。

- 疑問点は放置しない:少しでも「おかしいな」「納得できないな」と感じる点があれば、遠慮なく質問し、説明を求めましょう。

- 安易な同意は避ける:内容を十分に理解・納得するまでは、示談書などに安易にサインしないことが鉄則です。

3. 路面電車事故の特殊性を理解する

これまで述べてきたように、路面電車事故は一般的な交通事故とは異なる特殊性を持っています。

- 軌道法と道路交通法の適用:単に道路交通法だけでなく、軌道法も絡んでくるため、法解釈が複雑です。

- 軌道敷内の優先関係:原則として軌道敷内では路面電車が優先されるという点を理解しておく必要があります。

- 路面電車の車両特性:制動距離が長い、急な回避行動が困難といった特性も、過失判断に影響します。

これらの特殊性を理解せずに、一般的な自動車事故の感覚で過失割合を判断してしまうと、不利な結果を受け入れてしまう可能性があります。

4. 専門家(弁護士)の意見を聞くことの重要性

路面電車事故の過失割合は、法的な専門知識や過去の裁判例の分析が不可欠です。以下のような場合は、交通事故に強い弁護士に相談することがお勧めです。

- 保険会社の提示する過失割合に納得がいかない。

- 事故の状況が複雑で、自分では判断がつかない。

- 相手方(特に路面電車会社)の主張が一方的だと感じる。

- 重傷を負った、または後遺障害が残りそうである。

- 相手方から高額な損害賠償を請求されている。

弁護士は、

- 法的な観点から適正な過失割合を判断してくれます。

- 有利な証拠の収集をサポートし、効果的な主張を組み立ててくれます。

- 保険会社や相手方との交渉を代行し、精神的な負担を軽減してくれます。

- 必要であれば、訴訟などの法的手続きを進めてくれます。

弁護士費用特約の確認を忘れずに!

前述の通り、自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士費用を保険で賄える可能性があります。この特約を使っても保険料は上がらないので、利用できる場合は積極的に活用しましょう。

5. 諦めない心を持つ

過失割合の交渉は、時に時間がかかり、精神的にも負担が大きいものです。しかし、そこで諦めてしまっては、本来得られるはずだった正当な補償や、公平な解決を逃してしまうことになりかねません。

正しい知識を身につけ、必要な証拠を揃え、専門家のサポートを得ながら、粘り強く交渉に臨むことが重要な鍵となります。

路面電車事故という困難な状況に直面されているかもしれませんが、あなたは一人ではありません。適切な対応と専門家の力を借りれば、必ず道は開けます。

2-6. まとめ:路面電車の事故における過失割合でお困りなら、まずは専門家にご相談を

これまで、路面電車が関わる事故の過失割合について、その基本的な考え方から具体的な事故事例、そして万が一の際の対処法や弁護士活用のメリットに至るまで、詳しく解説してきました。

路面電車は私たちの生活にとって便利な交通手段である一方、ひとたび事故が発生すると、その解決には多くの困難が伴うことがあります。特に「路面電車 事故 過失割合」の問題は、損害賠償額に直結するだけでなく、法的な専門知識や交渉力が求められるため、当事者ご自身だけで対応するには限界があるのが実情です。

本記事のポイントまとめ

- 路面電車事故の過失割合は特有の難しさがある:

道路交通法に加え、軌道法が適用され、軌道敷内の優先関係や路面電車の車両特性(制動距離が長い、急な回避が困難など)が考慮されるため、一般的な交通事故よりも判断が複雑になります。 - 「別冊判例タイムズ38号」は基準だが万能ではない:

過失割合の算定において重要な参考資料となりますが、あくまで類型化された基準であり、個別の事故状況や最新の裁判例を踏まえた専門的な解釈が必要です。 - 証拠の重要性は何よりも高い:

ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、実況見分調書、目撃者の証言など、客観的な証拠が、適正な過失割合を認定してもらうための最大の武器となります。事故直後からの的確な証拠保全が重要です。 - 保険会社の提示は絶対ではない:

保険会社から提示される過失割合や示談案に疑問を感じた場合は、安易に同意せず、その根拠を詳細に確認し、納得がいかなければ交渉する姿勢が大切です。 - 諦めずに専門家に相談を:

路面電車事故の過失割合で不利な状況に立たされたり、相手方との交渉が難航したりした場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することを検討しましょう。 - 弁護士のサポートで得られるもの:

弁護士は、法的な観点からの正確な過失割合の判断、有利な証拠の収集と分析、保険会社との対等な交渉、そして必要に応じた訴訟対応など、専門的な知識と経験を駆使してあなたを強力にサポートします。 - 弁護士費用特約の活用を検討する:

自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を利用できれば、費用負担を気にすることなく弁護士に依頼できる可能性が高まります。まずはご自身の保険契約を確認してみましょう。 - 泣き寝入りしないために:

正しい知識を身につけ、適切な対応をとり、必要であれば専門家の力を借りることで、不利な状況を覆し、ご自身の正当な権利を守ることができます。

この記事が、路面電車に関わる事故の過失割合でお悩みの方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。