誰もが日常的に利用する道路や施設に設置されているグレーチング(側溝の蓋)。普段は何気なく通り過ぎていますが、このグレーチングが原因で思わぬ事故に巻き込まれるケースが後を絶ちません。特に、自転車やバイク、歩行中の方がグレーチングの隙間にタイヤを取られたり、グレーチングが跳ね上がったり(いわゆる「跳ね上げ事故」や「跳ね上がり事故」)して転倒し、怪我を負ったり、車両の損傷が生じる事例が報告されています。

もしあなたが、あるいはご家族がこのようなグレーチング事故に遭われてしまったら、「一体誰の責任なんだろう?」「治療費や慰謝料は請求できるの?」「過失割合はどうなるの?」といった疑問や不安で頭がいっぱいになることでしょう。

この記事では、法律家の視点から、グレーチング事故に関する数々の判例を分析し、事故の責任の所在、過失割合の考え方、そして万が一事故に遭ってしまった場合の対処法について、具体的にわかりやすく解説していきます。特に、弁護士費用特約に加入されている方は、費用の心配をせずに専門家である弁護士に依頼できます。この記事を読んで、適切な知識を身につけ、正当な権利の実現に向けて一歩を踏み出しましょう。

主要なポイント

- グレーチング事故の多様な発生原因と、その責任が誰にあるのか(道路管理者、加害者など)を過去の判例を基に解説します。

- 特に問題となりやすいグレーチングの「跳ね上げ・跳ね上がり事故」について、その特殊性と立証のポイントを明らかにします。

- 事故における被害者と加害者(または道路管理者)の過失割合がどのように決定されるのか、具体的な判例を交えながら説明します。

- 弁護士費用特約の活用方法と、グレーチング事故において弁護士に相談する重要性をお伝えします。

目次

1.【判例詳解】グレーチング事故(跳ね上げ・跳ね上がり含む)における責任の所在と過失割合の判断基準

「グレーチングで事故に遭ったけれど、これって誰の責任なの?」「どんな場合に責任を追及できるの?」「判例ではどう判断されているの?」

この章では、こうした疑問にお答えするため、グレーチング事故の基本的な知識から、判例で示された責任の所在、そして事故態様として少なくない跳ね上げ・跳ね上がり事故についても触れながら、過失割合判断の基礎となる考え方まで、法律家の視点で深く掘り下げて解説します。

- 1-1. グレーチング事故とは?私たちの身近に潜む危険と過去の事故事例

- 1-2. 【重要判例ピックアップ】グレーチング事故における裁判所の判断ポイントと傾向

- 1-3. グレーチング事故の「責任」は誰に?道路管理者・加害者それぞれの法的根拠と追求方法

- 1-4. 道路の設置・管理の瑕疵とは?判例から見る責任が認められるグレーチング事故事例

- 1-5. グレーチングの「跳ね上げ・跳ね上がり」事故特有の争点と立証の難しさ、判例での扱われ方

1-1. グレーチング事故とは?私たちの身近に潜む危険と過去の事故事例

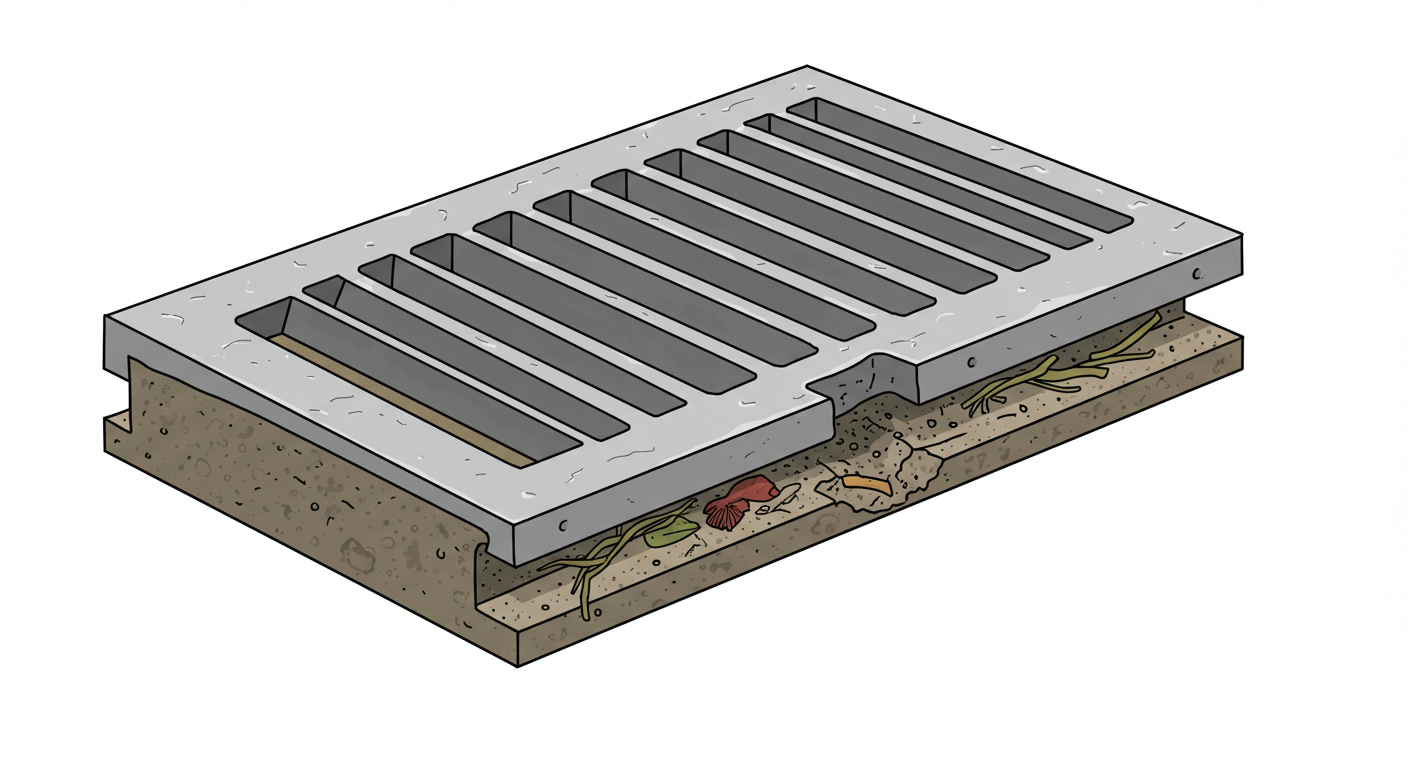

グレーチング事故とは、道路や歩道、駐車場、建物の敷地内などに設置されているグレーチング(金属製の格子状の蓋)が直接的または間接的な原因となって発生する人身事故や物損事故の総称です。グレーチングは、主に排水溝や側溝の蓋として、または通気や採光を目的として設置されており、私たちの生活空間の至る所で見られます。

💡 グレーチングの役割とは?

- 道路や歩道の雨水などを排水する側溝の蓋

- 駐車場や建物内の排水設備の蓋

- 地下施設への通気口や採光口の蓋

- 段差解消のためのスロープの一部

このように多岐にわたる用途で設置されていますが、その構造や設置状況、管理状態によっては、予期せぬ危険をもたらすことがあります。

グレーチング事故の典型的な発生パターン

過去の事故事例や判例を分析すると、グレーチング事故にはいくつかの典型的な発生パターンが見られます。

隙間や段差による事故:

自転車やバイクのタイヤがグレーチングの格子の隙間に挟まる、またはグレーチングと周囲の舗装との段差にタイヤを取られてバランスを崩し転倒するケース。特に細いタイヤのロードバイクや、車輪の小さいベビーカー、車椅子などが影響を受けやすいです。

判例紹介:東京地裁 平成30年5月31日判決

自転車が道路左端に設けられた街渠用集水桝とその上部を覆うグレーチングとの間にあった4cm以上もの隙間にタイヤを取られて転倒し、後続車に轢過されるという痛ましい事故が発生しました。裁判所は、この隙間が通常有すべき安全性を欠く状態であったとして、集水桝を設置した被告の管理瑕疵を認定しました。

滑りやすい表面による事故:

雨や雪、あるいは油などでグレーチングの金属表面が滑りやすくなり、歩行者や自転車がスリップして転倒するケース。

判例紹介:東京地裁 令和5年3月14日判決

この事件では、雨の日に自転車で車道を走行していた被害者が、歩道に入ろうとしてグレーチング及びこれと一体化した縞鋼板上を通過した際、これらの金属製構造物が雨で滑りやすくなっていたためにハンドルをとられて転倒し、後方から来た貨物車に轢過されました。裁判所は、被告貨物車の幅寄せが転倒の原因であると認定しつつも、被害者自転車の過失を7割としました 。この事例では、グレーチングの滑りやすさが直接的な転倒原因の一つとなっています。

グレーチングの跳ね上げ・跳ね上がりによる事故:

車両がグレーチングの上を通過する際に、グレーチングが適切に固定されていなかったり、破損していたりするために、グレーチング自体が跳ね上がったり、ずれたりして、歩行者や後続の車両がこれに衝突したり、開いた穴に転落したりするケース。これは特に重大な事故につながりやすい危険なパターンです。

このタイプの事故は、グレーチングの跳ね上げ事故、またはグレーチングの跳ね上がり事故として特に関心が高いと思われますが、裁判例の中では、この「跳ね上がり」が直接的に主要争点となった詳細な判例は見当たりませんでした。しかし、グレーチングの固定不良や管理不備は、他の事故類型と同様に道路管理者の責任問題に直結します。

グレーチングの破損・変形・欠落による事故:

経年劣化や車両の通行による荷重でグレーチングが破損したり、変形したり、一部が欠落したりしている箇所に、歩行者が足を踏み入れたり、自転車のタイヤが落ち込んだりして負傷するケース。

排水機能不全による二次的事故:

グレーチングやその下の排水溝が落ち葉やゴミで詰まり、排水機能が低下した結果、路面に水たまりができたり、溢水したりして、車両がスリップしたり歩行者が転倒したりするケース。

判例紹介:神戸地裁 令和3年8月24日判決

この事例では、貨物車が県道を走行中に横転した事故について、排水設備への落ち葉等の堆積による水たまりが事故に影響を及ぼしたとして、県の道路の設置又は管理に瑕疵があったと認定されました 。

判例紹介:東京高裁 平成23年12月21日判決

この事件では、道路側溝からの溢水により制御を失った乗用車が単独事故を起こした事案で、道路管理者に国家賠償法上の責任が認められました。ただし、運転者の速度超過等の過失も考慮され、3割の過失相殺が適用されています。

【!】こんな場所のグレーチングに注意!

- 交通量の多い道路脇:車両の通行による衝撃でずれや破損が生じやすい。

- 自転車道や歩道:細いタイヤや歩行者が直接影響を受けやすい。

- 坂道やカーブ:雨水が集まりやすく、滑りやすい。また、車両の挙動が不安定になりやすい。

- 店舗や施設の出入り口:車両の頻繁な出入りがある場所。東京高裁 平成30年3月8日判決では、ガソリンスタンドから車道に進出する際の排水溝での転倒事故が扱われています(このケースではGS側の安全配慮義務違反は否定)。

- 工事現場周辺:仮設のグレーチングが不安定な場合がある。

これらの事故事例からもわかるように、グレーチング事故は、設置場所や状況、被害者の行動など様々な要因が絡み合って発生します。そして、その責任の所在や過失割合の判断は、個別の事案ごとに慎重に行われる必要があります。

次の項目では、これらの事故に対して裁判所がどのような判断を下しているのか、さらに具体的な判例を交えながら見ていきましょう。

1-2. 【重要判例ピックアップ】グレーチング事故における裁判所の判断ポイントと傾向

グレーチング事故に関する裁判では、どのような点が重視され、どのような判断が下される傾向にあるのでしょうか。ここでは、提供された判例の中から特に注目すべきものをピックアップし、裁判所がどのような要素を考慮して判断を下しているのか、そのポイントと傾向を解説します。

これらの判例を理解することは、ご自身の状況を客観的に把握し、今後の対応を検討する上で非常に重要です。

1. 道路・グレーチングの「設置・管理の瑕疵」の認定

多くのグレーチング事故において最大の争点となるのが、道路やグレーチングの「設置または管理の瑕疵(かし)」の有無です。瑕疵とは、通常有すべき安全性を欠いている状態を指します。

裁判所が「瑕疵あり」と判断する主なケース

- グレーチングの構造上の欠陥:

- グレーチングと枠、あるいは周囲の舗装との間に危険な隙間や段差が存在する場合(例:東京地裁 平成30年5月31日判決 – 4cm以上の隙間)。

- グレーチングの格子自体が自転車のタイヤなどを容易に落とし込むような形状である場合。

- 管理不備による危険な状態:

- グレーチングが適切に固定されておらず、車両の通行等で容易にずれたり跳ね上がったりする状態。

- グレーチングが破損、変形、または一部欠落しているにもかかわらず放置されている状態。

- 排水設備の清掃不良により、落ち葉やゴミが堆積し、雨天時に溢水や冠水を引き起こす状態(例:神戸地裁 令和3年8月24日判決 – 落ち葉堆積による水たまり、東京高裁 平成23年12月21日判決 – 側溝からの溢水)。

- グレーチングの表面が著しく滑りやすい状態になっており、特に雨天時などに危険を生じさせる場合(例:東京地裁 令和5年3月14日判決 – 雨で滑りやすい金属製構造物)。

- 予見可能性と回避可能性:

- 道路管理者が危険な状態を予見できたにもかかわらず、適切な措置を講じなかった場合。

- 比較的簡易な方法で危険を除去できたにもかかわらず、それを怠った場合(例:富山地裁 平成26年9月24日判決 – 側溝蓋未設置で簡易に危険解消可能だった )。

⚠️ 「瑕疵なし」と判断されるケースも

一方で、単に事故が発生したという事実だけでは、直ちに設置・管理の瑕疵が認められるわけではありません。

- グレーチングの形状や設置状況が、社会通念上許容される範囲内であると判断された場合(例:大阪地裁 平成27年10月7日判決 – 集水桝の形状は危険とは評価できず)。

- 事故の原因が、主に被害者側の著しい不注意や予期せぬ使用方法によるものと判断された場合(例:大阪地裁 平成26年12月5日判決 – ロードバイクの特殊な構造が事故に強く影響 )。

- 事故現場の状況から、道路利用者が通常払うべき注意を払っていれば事故を回避できたと判断される場合(例:東京高裁 平成30年3月8日判決 – 自動二輪車の一時停止義務違反 )。

裁判所は、事故発生場所の状況、事故の態様、被害者の行動、過去の事故発生歴、危険の程度、管理者の対応状況などを総合的に考慮して、瑕疵の有無を判断します。

2. 被害者の過失と過失相殺

たとえ道路管理者に瑕疵が認められたとしても、被害者側に何らかの不注意(過失)があれば、その程度に応じて賠償額が減額される「過失相殺」が行われます。これは、損害の公平な分担という観点から認められている制度です。

| 判例 | 被害者側の主な状況・過失内容 | 認定された被害者過失割合 |

|---|---|---|

| 東京地裁 令和5年3月14日判決 | 雨天時、車道外側線付近を自転車で走行中、大型貨物車の接近を避けようと滑りやすいグレーチング上で転倒。歩道ではなく車道脇を走行していた点、不安定な要素(前カゴの荷物)など。 | 7割 |

| 東京地裁 平成30年5月31日判決 | 交通頻繁な道路の交差点手前、車幅が狭くなっている状況で、貨物車の側方をスポーツタイプの自転車で並走中、グレーチングの隙間にタイヤが取られ転倒。道路上の構造物や路面の段差等への注意義務違反。 | 1割 |

| 神戸地裁 令和3年8月24日判決 | 貨物車を運転中、排水設備の瑕疵による水たまりで横転。シートベルト不装着。 | 2割 |

| 岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決 | 男子が自転車で歩道走行中、グレーチングを避けるために車道側へ進行したところ、運転操作を誤りふらついて対向トレーラーの側方に接触・轢過。 | 8割 |

| 東京高裁 平成23年12月21日判決 | 乗用車が道路側溝からの溢水でスリップ事故。制限速度超過(時速40km制限を時速50kmで走行)、ハンドル操作の不手際。 | 3割 |

上記の表からもわかるように、被害者側の過失割合は事案によって大きく異なります。裁判所は、

- 被害者の年齢や運転経験

- 走行速度や方法(法令遵守状況)

- 危険の認識可能性

- 危険回避行動の有無や適切性

- ヘルメットやシートベルトの着用状況

などを総合的に考慮して過失割合を判断します。

特に自転車やバイクの場合、わずかな操作ミスや不注意が大きな事故につながりやすいため、比較的高めの過失割合が認定される傾向も見受けられます。

3. 因果関係の認定

設置・管理の瑕疵が認められ、被害者に損害が発生したとしても、その瑕疵と損害との間に法的な因果関係がなければ、賠償責任は発生しません。

💭 因果関係の考え方

簡単に言えば、「もしその瑕疵がなかったならば、この損害は発生しなかったであろう」と言える関係が必要です。

例えば、グレーチングに危険な隙間があったとしても、被害者が全く別の原因で転倒したのであれば、隙間の瑕疵と転倒による損害との間に因果関係は認められにくいでしょう。

東京地裁 令和5年3月14日判決 では、自転車の転倒の直接の原因は雨で滑りやすい金属製構造物(グレーチング等)でハンドルをとられたことと認定されましたが、その行動(歩道に入ろうとしたこと)自体が、接近してきた被告貨物車両からの離隔行動であったと認め、被告車両の接近と転倒との因果関係を肯定しています。このように、直接的な接触がなくとも、心理的な圧迫による回避行動が事故に繋がったと判断されることもあります。

裁判所は、事故の状況、目撃者の証言、事故現場の客観的な証拠(写真、図面、ドライブレコーダー映像など)、専門家の鑑定意見などを総合的に検討し、因果関係の有無を慎重に判断します。特に「跳ね上げ」や「跳ね上がり」といった事象が直接の原因であると主張する場合、その発生メカニズムや予見可能性、そしてそれが事故にどう繋がったのかを具体的に立証する必要があります。

4. 損害賠償の範囲

道路管理者の責任が認められた場合、被害者は以下のような損害について賠償を請求できる可能性があります。

- 治療関係費: 診察料、入院費、手術費、薬剤費、リハビリ費用など。

- 通院交通費: 公共交通機関の運賃、タクシー代、自家用車のガソリン代など。

- 休業損害: 事故による傷害のために仕事を休まざるを得なかったことによる収入減。

- 逸失利益: 後遺障害が残った場合や死亡した場合に、将来得られたはずの収入。

- 慰謝料: 事故によって被った精神的苦痛に対する賠償。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。

- その他: 装具・器具購入費、家屋改造費、弁護士費用(一部)など。

ただし、これらの損害額も、前述の過失相殺によって減額されることがあります。

これらのポイントを踏まえ、次の項目では、グレーチング事故における「責任」について、誰がどのような法的根拠に基づいて責任を負うのかをより詳しく見ていきましょう。

1-3. グレーチング事故の「責任」は誰に?道路管理者・加害者それぞれの法的根拠と追求方法

グレーチング事故が発生した場合、その責任は一体誰にあるのでしょうか?事故の状況によって責任を負う可能性のある主体は複数考えられ、それぞれ根拠となる法律も異なります。ここでは、主な責任主体と法的根拠、そして責任を追求するための考え方について解説します。

ポイント:責任の所在は一つとは限らない!

グレーチング事故では、道路管理者(国、都道府県、市町村など)の責任が問われるケースが多いですが、事故に関与した他の車両の運転者(加害者)や、場合によってはグレーチングが設置された土地の占有者・所有者の責任が問われることもあります。複数の主体が責任を負う「共同不法行為」となるケースも少なくありません。

1. 道路管理者(国・地方公共団体など)の責任

公道や公共施設内のグレーチングが原因で事故が発生した場合、その道路や施設を管理する国、都道府県、市町村などの道路管理者が責任を負う可能性があります。この場合の法的根拠は、主に国家賠償法第2条1項です。

【国家賠償法 第2条1項】

「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」

この条文にある「公の営造物」とは、国や地方公共団体が公の目的に使用する有体物や設備を指し、道路や公園、公立学校などが該当します。そして、グレーチングも道路や公共施設の一部としてこれに含まれます。

「設置又は管理に瑕疵があつたために」とは、先ほど「1-2」で詳しく解説した通り、その営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態(瑕疵)であり、その瑕疵が原因で損害が発生したことを意味します。

過去の判例では、以下のような場合に道路管理者の責任が認められています。

グレーチングの危険な隙間や段差の放置:

東京地裁 平成30年5月31日判決では、街渠用集水桝とグレーチングの間に4cm以上の隙間が存在したことについて、道路管理者である被告(区)の管理瑕疵が認められました。

排水設備の管理不備による溢水や水たまり:

神戸地裁 令和3年8月24日判決 では、県道の排水設備への落ち葉等の堆積による水たまりが事故の一因とされ、県(被告)の管理瑕疵が認定されました。 また、東京高裁 平成23年12月21日判決 でも、道路側溝からの溢水が事故原因として、道路管理者の責任が認められています。

側溝の蓋の未設置など、明らかな危険状態の放置:

富山地裁 平成26年9月24日判決 では、コンビニエンスストア駐車場に隣接する側溝の水路部分に蓋が設置されておらず、容易に危険性を解消できたにもかかわらず放置されていたとして、管理者である市(被告)の設置・管理の瑕疵が認められました。

道路管理者の責任を追及するためのポイント

- 事故の原因となったグレーチングや道路の具体的な状況(写真、図面、計測結果など)を証拠として保全する。

- その状況が「通常有すべき安全性を欠いていた」(瑕疵があった)ことを具体的に主張・立証する。

- 設計基準や設置基準に違反していないか。

- 過去に同様の事故や苦情がなかったか。

- 危険を予見し、回避するための措置を講じることが可能であったか。

- その瑕疵と発生した損害との間に因果関係があることを明らかにする。

2. 加害車両の運転者・使用者の責任

グレーチング事故が、他の車両の運転者の不注意な運転行為(例えば、脇見運転、速度超過、不適切な進路変更など)と競合して発生した場合、その加害車両の運転者も不法行為責任(民法第709条)を負う可能性があります。

【民法 第709条(不法行為による損害賠償)】

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

また、加害車両が事業用(例えば会社の営業車やトラックなど)であった場合、その運転者を雇用している使用者(会社など)も、使用者責任(民法第715条)を負うことがあります。さらに、加害車両の運行によって損害が発生した場合には、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条に基づく運行供用者責任も問題となります。

判例紹介:東京地裁 令和5年3月14日判決 この事件では、自転車がグレーチングで転倒した直接の原因は路面状況にありましたが、右後方から追い越してきた被告貨物車が側方約50cmまで接近したことが、自転車の不安定な回避行動を誘発し転倒に至ったとして、被告貨物車の運転者およびその使用会社に責任が認められました。ただし、自転車側にも大きな過失(7割)が認定されています。 この判例は、直接的な接触がなくとも、危険な幅寄せ運転などが事故の原因となり得ることを示しています。

加害車両側の責任を追及するためのポイント

- 加害車両の運転状況(速度、車間距離、進路変更の合図の有無など)を記録する(ドライブレコーダー映像、目撃者の証言など)。

- 実況見分調書などの客観的な証拠を確保する。

- 加害車両の運転者にどのような注意義務違反(過失)があったのかを具体的に特定する。

3. 土地の工作物の占有者・所有者の責任

事故が発生したグレーチングが、私有地(例えば、店舗の駐車場やマンションの敷地内など)に設置されていた場合、その土地の工作物の占有者(実際にその土地を管理・利用している人や会社)や、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた場合には所有者が、土地工作物責任(民法第717条)を負うことがあります。

【民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)】

「1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

この責任も、工作物の「設置又は保存に瑕疵があること」が要件となります。つまり、そのグレーチングが通常有すべき安全性を欠いていた場合です。

判例紹介:富山地裁 平成26年9月24日判決 この事件では、コンビニエンスストアに隣接する市管理の側溝(水路)で転落事故が発生しました。被害者遺族は、市だけでなく、コンビニ運営会社に対しても、土地の土盛り部分(側溝の側壁を構成)の設置・保存の瑕疵や、転落防止柵の設置義務違反などを主張しました。 しかし、裁判所は、コンビニ運営会社は土地を使用しているだけで水路の占有者ではなく、また、土盛り部分自体に瑕疵があったとは認められないとして、コンビニ運営会社の責任を否定しました(市の責任は認定)。 この判例は、単に隣接しているというだけでは直ちに責任が発生するわけではなく、具体的な管理状況や危険の作出への関与などが考慮されることを示唆しています。

一方で、東京高裁 平成30年3月8日判決 では、ガソリンスタンドで給油後に自動二輪車が車道に進出する際に排水溝で転倒した事案で、ガソリンスタンドの運営会社に対する安全配慮義務違反が争われましたが、裁判所は、自動二輪車側に一時停止義務があったことなどを理由に、ガソリンスタンド側の義務違反を否定しました。 このように、施設の利用者が法令を遵守していれば事故を回避できたと判断される場合には、施設側の責任が問われにくいこともあります。

💬 どの法律に基づいて請求するべきか?

事故の状況や責任を負うべき相手によって、適用される法律や請求の根拠が異なります。多くの場合、これらの法的根拠を複合的に検討します。

グレーチング事故の責任の所在は、このように多岐にわたる法的観点から検討される必要があります。次の項目では、特に道路管理者の責任が問われる際の重要な概念である「道路の設置・管理の瑕疵」について、判例を基にさらに詳しく解説します。

1-4. 道路の設置・管理の瑕疵とは?判例から見る責任が認められるグレーチング事故事例

グレーチング事故で道路管理者の責任を問う場合、鍵となるのが「設置又は管理の瑕疵(かし)」の存在です。これは、国家賠償法第2条1項に定められており、道路や河川などの公の営造物(公共施設)が、通常備えているべき安全性を欠いている状態を指します。

🤔「通常有すべき安全性」とは?

具体的にどのような状態が「通常有すべき安全性」を欠いていると判断されるのでしょうか?これは、その道路の構造、用法、場所的環境、利用状況などを総合的に考慮して、ケースバイケースで判断されます。一律の基準があるわけではなく、社会通念上、その道路が通常備えているべき安全水準を満たしていたかが問われるのです。

過去の判例を分析すると、裁判所がどのような場合に「瑕疵あり」と判断し、道路管理者の責任を認めているのか、具体的な傾向が見えてきます。

1. グレーチング自体の構造的欠陥・危険な状態

危険な隙間・段差の存在

自転車のタイヤが挟まったり、歩行者がつまずいたりするような予見可能な危険な隙間や段差がグレーチングと路面、あるいはグレーチングの部材間に存在し、それが事故の原因となった場合、管理瑕疵が認められやすい傾向にあります。

判例:東京地裁 平成30年5月31日判決

この事件では、自転車が街渠用集水桝とグレーチングの間にあった幅4cm以上の隙間にタイヤを取られて転倒し、後続車に轢過されました。裁判所は、「一般に、車道左端付近に設けられた街渠用集水桝とその上部を覆うグレーチングとの間に4cm以上もの隙間が存在すると、車道左端付近を走行する自転車が走行中にバランスを崩す原因となり、車両の通行に危険を及ぼす事態が生じやすいことは明らか」と指摘し、事故当時のこの隙間の存在は「通常有すべき安全性を欠く状態であった」として、設置者である区の管理瑕疵を認定しました 。

グレーチングの固定不良・不安定な設置

グレーチングが適切に固定されておらず、車両の通行の衝撃などで容易にずれたり、浮き上がったり、跳ね上がったりする状態は、重大な危険を生じさせるため、管理瑕疵と判断される可能性が高いです。このような状態は、特にグレーチングの跳ね上げ事故、グレーチングの跳ね上がり事故の直接的な原因となります。

破損・変形・欠落の放置

経年劣化や事故などによりグレーチングが破損したり、一部分が欠けていたりするのを放置し、それによって通行者が損害を被った場合も、管理者の安全管理義務違反として瑕疵が問われます。

2. 管理・維持の不備

清掃不良による排水機能の阻害と二次的危険の発生

グレーチング下の排水溝や集水桝が、落ち葉、土砂、ゴミなどで詰まり、本来の排水機能が著しく低下している状態を放置した場合、雨天時に路面に水が溢れたり、大きな水たまりができたりします。これによりスリップ事故や視界不良による事故が発生した場合、管理瑕疵が認められることがあります。

判例:神戸地裁 令和3年8月24日判決

この事件では、県道を走行中の貨物自動車が横転した事故で、裁判所は、事故現場の道路にあった最深部約15cmの水たまりが車両の走行に影響を及ぼしたと認定。この水たまりは、道路の排水設備に落ち葉等が堆積したことによって生じたものであり、「被告である県が落ち葉等の除去や流入の防止措置を十分に行っていれば水たまりが発生することはなかった」として、道路は通常有すべき安全性を欠いており、県の設置又は管理の瑕疵があると判断しました。

判例:東京高裁 平成23年12月21日判決

この事件では、道路側溝から溢水した水により乗用車がスリップして事故を起こした事案で、道路管理者の国家賠償法上の責任が認められました。道路管理者は、側溝を清掃して溢水を防止する措置を講じる義務があったにもかかわらず、これを放置して溢水させ、一般交通に支障がある状態を現出させたとして、管理上の瑕疵があったと判断されています。

路面の滑りやすさの放置

グレーチングの材質や表面処理、あるいは周辺環境(油汚れなど)により、特に雨天時に著しく滑りやすい状態になっており、それが原因で転倒事故が発生した場合、管理瑕疵が問われることがあります。

判例:東京地裁 令和5年3月14日判決

自転車の転倒事故で、転倒の直接の原因は、雨で滑りやすくなっていた埋込式のグレーチング及びこれと一体化した縞鋼板上でハンドルをとられたことと認定されました。この判決では、被告車両の運転者の責任が主として問われましたが、グレーチングが滑りやすかったという路面状況も事故の一因として考慮されています。

3. 危険の予見可能性と結果回避義務

道路管理者は、設置した道路や施設が通常有すべき安全性を維持する義務を負っています。これには、危険な状態が発生することを予見し、その危険を回避するための措置を講じる義務も含まれます。

判例:富山地裁 平成26年9月24日判決

コンビニエンスストアに隣接する側溝(水路)で男性が転落死した事案です。この側溝は蓋がされておらず開口しており、裁判所は、側溝蓋を設置するなどの簡易な方法で危険性を解消することができたこと、そして事故発生までにそのような対応をとるのに十分な時間があったことなどを考慮し、側溝は通常有すべき安全性を欠いており、市には設置又は管理の瑕疵があったと認定しました 。この判決は、危険の存在を認識し得たにもかかわらず、対策を怠った管理者の責任を明確にしたものと言えます。

【重要】瑕疵が否定されるケースとは?

すべての事故で管理者の瑕疵が認められるわけではありません。

- 道路の構造や状態が社会通念上許容される範囲内である場合:

大阪地裁 平成27年10月7日判決では、自転車が道路上の集水桝で転倒した事故について、集水桝の傾斜や段差が特段危険なものであったとは評価できず、通常有すべき安全性を欠いていたとはいえないとして、管理瑕疵が否定されました 。この判決では、原告が事故現場付近に長年居住し、それまで危険を感じたことがなかった点や、過去に事故が発生していなかった点も考慮されています 。

- 事故原因が主に被害者の特異な行動や車両の特殊性にある場合:

大阪地裁 平成26年12月5日判決 では、ロードバイクで農道を走行中にグレーチング上で転倒した事故について、ロードバイクのタイヤが通常の自転車より格段に細く、バランスを崩しやすい構造であったことが事故発生に強く影響したと認定。農道であり交通頻繁な公道とは異なること、過去に事故がなかったことなどから、グレーチングが通常予想される車両等の関係で直ちに危険な状態であったとはいえず、設置又は保存に瑕疵はなかったと判断されました。

- 被害者が通常の注意義務を尽くしていれば回避できたと考えられる場合:

東京高裁 平成30年3月8日判決では、ガソリンスタンドから車道に進出しようとした自動二輪車が排水溝で転倒した事案で、自動二輪車側には路側帯に入る直前で一時停止する義務があったとし、これを遵守していれば排水溝の存在に気付き安全に進行できたとして、ガソリンスタンド側の安全配慮義務違反は否定されました 。

このように、事故状況や被害者側の要因も詳細に検討された上で、瑕疵の有無が判断されます。

「設置・管理の瑕疵」の認定は、グレーチング事故における責任追及の出発点です。ご自身の事故状況と照らし合わせ、専門家である弁護士に相談して、具体的な状況証拠に基づいた適切な判断を仰ぐことが重要です。

次の項目では、グレーチングの中でも特に危険性が高い「跳ね上げ・跳ね上がり」事故について、その特有の争点や立証のポイントを掘り下げていきます。

1-5. グレーチングの「跳ね上げ・跳ね上がり」事故特有の争点と立証の難しさ、判例での扱われ方

グレーチング事故の中でも、特に危険性が高く、重大な結果を招きやすいのが「跳ね上げ・跳ね上がり事故」です。車両が通過した際などに、グレーチングが本来の位置から外れて跳ね上がったり、大きくずれたりすることで、後続の車両や歩行者がこれに衝突したり、開口部に転落したりする事故を指します。

これらの事故は、グレーチングの跳ね上げ事故、グレーチングの跳ね上がり事故として、その関心の高さがうかがえます。しかし、その発生メカニズムの特殊性から、事故原因の特定や責任の立証が他のグレーチング事故と比較して困難になるケースがあります。

【!】跳ね上げ・跳ね上がり事故の危険性

- 予期せぬタイミングでの発生: 通常、グレーチングが動くとは想定していないため、突然の跳ね上がりは回避が極めて困難です。

- 重大な障害物化: 跳ね上がったグレーチングは鋭利な金属製の障害物となり、車両のタイヤをパンクさせたり、車体に突き刺さったりする危険があります。

- 開口部への転落リスク: グレーチングが外れることでできた開口部に、人や車両が転落し、深刻な傷害を負う可能性があります。

特有の争点

グレーチングの固定状況・構造的欠陥の有無:

- 事故発生時に、グレーチングがボルトやクサビなどで適切に固定されていたかが争点となります。

- 固定が不十分であったり、固定具が経年劣化や破損で機能を失っていたりした場合、管理者の瑕疵が強く推認されます。

- グレーチング本体や受け枠の設計・構造自体に、跳ね上がりを誘発するような欠陥(例:ガタつきが大きい、荷重に対する強度が不足しているなど)がなかったかも問題となります。

事故発生のメカニズムの特定:

- 「本当にグレーチングが跳ね上がったのか」「なぜ跳ね上がったのか」を客観的に示す必要があります。

- 先行車両の通過状況(車種、速度、通過位置)、グレーチングの形状や重量、固定方法、事故発生時の路面状況などが複雑に関係するため、専門的な知見が必要となる場合があります。

- ドライブレコーダーの映像や、事故直後の現場写真、目撃者の証言が極めて重要な証拠となります。

道路管理者の予見可能性と結果回避義務:

- 道路管理者が、当該グレーチングが跳ね上がる危険性を事前に予見できたか。

- 定期的な点検やメンテナンスを適切に行っていたか。過去に同様の事象や苦情がなかったか。

- 危険を予見できたとして、跳ね上がりを防止するための具体的な措置(より強固な固定、重量のあるグレーチングへの交換、注意喚起など)を講じることが可能であったか、またそれを怠っていなかったかが問われます。

立証の難しさ

「跳ね上げ・跳ね上がり」事故では、以下の点から立証が難しい側面があります。

- 事故状況の再現性の低さ: 事故は一瞬の出来事であり、事故後にグレーチングが元の位置に戻ってしまったり、事故の衝撃で状況が変化してしまったりすることが多く、事故発生時の正確な状況を再現・証明するのが難しい場合があります。

- 直接的な目撃証拠の不足: 特に交通量の少ない場所や夜間では、事故の瞬間を明確に目撃した第三者がいないケースも少なくありません。

- 原因の特定: 先行車両の特定が困難な場合や、特定できてもその車両の運転が跳ね上がりの直接の原因であったと断定できない場合があります。車両の通過と跳ね上がりの間の時間差や、他の要因(例:グレーチング自体の劣化)との区別も問題となります。

このような立証の困難さに対応するため、以下のようなアプローチを検討します。

- 事故直後の証拠保全の徹底: 警察への正確な通報、写真や動画による現場状況の記録(グレーチングの位置、損傷、周辺状況など)、目撃者の確保。

- 道路管理者への情報開示請求: 当該グレーチングの設置時期、構造図、点検・補修記録、過去の事故歴などの開示を求め、管理状況を調査します。

- 専門家(交通事故鑑定人など)との連携: 事故状況の分析、跳ね上がりメカニズムの解明、再現CGの作成などを依頼し、客観的な証拠を補強します。

- 類似判例の調査・分析: 過去の同様の事故における裁判所の判断傾向を把握し、主張の参考にします。

粘り強い調査と専門的な分析が、困難な立証を乗り越える鍵となります。

判例における扱われ方

裁判例を概観するに、「跳ね上げ・跳ね上がり」が事故の主たる直接原因として詳細に認定され、そのメカニズムまで踏み込んで判断された判例は見当たりませんでした。多くのグレーチング関連事故の判例では、前述したような「隙間」「段差」「滑りやすさ」「排水不良」などが主要な瑕疵として争われています。

しかし、これは「跳ね上げ・跳ね上がり」事故の責任が問われないという意味ではありません。グレーチングの固定が不十分であったり、構造的に不安定であったりした結果として跳ね上がりが発生し、それが事故につながったのであれば、それは明確な「設置・管理の瑕疵」に該当し得ます。

例えば、車両の通行によってグレーチングが日常的にガタついたり、わずかに浮き上がったりするような状態が放置されていた場合、それは跳ね上がり事故が発生する予兆であり、管理者はそのような状態を認識し、改善する義務があったと評価される可能性があります。

重要なのは、事故の具体的な状況証拠を収集し、「なぜグレーチングが跳ね上がったのか(固定不良、構造的欠陥など)」そして「その結果としてどのような損害が生じたのか」を明確に主張・立証することです。

「跳ね上げ・跳ね上がり事故」は、適切な証拠収集と専門的な分析、そして過去の類似事案の検討を通じて、道路管理者等の責任を追及できる道が開かれます。もしこのような事故に遭われた場合は、諦めずに早期に弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。

2.グレーチングの跳ね上げ・跳ね上がり事故における過失割合と責任問題~判例から見る弁護士相談の重要性

「道路の管理が悪かったのはわかるけど、自分にも不注意があったかもしれない…」「この場合の過失割合ってどうなるの?」

グレーチング事故、特に跳ね上げ・跳ね上がりといった予測しにくい事故に遭遇した場合でも、残念ながら被害者側の過失が問われることがあります。この章では、グレーチング事故における過失割合の考え方、具体的な判例における判断、そしてなぜこのような複雑な問題で弁護士への相談が重要になるのか、その理由を解説していきます。適切な責任の所在を見極め、正当な補償を得るための知識を深めましょう。

- 2-1. グレーチング事故における「過失割合」はどう決まる?基本的な考え方と影響要素

- 2-2. 【判例分析】グレーチング跳ね上がり事故における過失割合の具体的ケーススタディと教訓

- 2-3. 被害者にも過失が?過失相殺で賠償額が減額されるケースとは

- 2-4. なぜ弁護士が必要?グレーチング事故(跳ね上げ・跳ね上がり)の複雑性と専門家による責任追及サポート

- 2-5. 弁護士費用特約を賢く活用!費用を抑えてグレーチング事故の専門家に依頼するメリットと手続き

- 2-6. 【まとめ】グレーチング事故(判例に見る跳ね上げ・跳ね上がり事故の責任と過失割合)でお悩みなら、まずは無料相談へ

2-1. グレーチング事故における「過失割合」はどう決まる?基本的な考え方と影響要素

グレーチング事故で損害賠償請求を行う際、非常に重要なポイントとなるのが「過失割合(かしつわりあい)」です。過失割合とは、発生した事故(損害)に対して、被害者と加害者(または道路管理者など責任を負う側)それぞれにどれくらいの不注意(過失)があったのかを割合で示したものです。

過失割合がなぜ重要なのか?

決定された過失割合に基づいて、被害者が受け取れる損害賠償額が調整(減額)される「過失相殺(かしつそうさい)」が行われるためです。

例えば、損害額が1000万円で、被害者の過失割合が2割と判断された場合、被害者が実際に受け取れる賠償額は800万円(1000万円 × (1 – 0.2))となります。

つまり、過失割合が1割違うだけで、受け取れる金額が大きく変わってくる可能性があるのです。

過失割合を判断する際の基本的な考え方

グレーチング事故における過失割合は、事故の類型(例えば、単独事故か、車両同士の事故かなど)や、具体的な状況によって判断基準が異なります。一般的には、以下のような考え方を基に、過去の裁判例や事故事例を参考にしながら、個別具体的に判断されます。

道路管理者の瑕疵の程度・内容:

- グレーチングの危険性の高さ(隙間の大きさ、段差の程度、跳ね上がりやすさ、滑りやすさなど)。

- 危険の予見可能性(過去の事故歴、苦情の有無など)。

- 危険回避措置の実施状況(点検、補修、警告表示の有無など)。

- 瑕疵の内容が悪質で危険性が高いほど、道路管理者側の過失は大きいと評価されやすくなります。

被害者の行動・注意義務違反の有無:

- 法令遵守状況:

- 速度超過はなかったか(例:東京高裁 平成23年12月21日判決では、時速40km制限の道路を約50kmで走行していた点などが過失として考慮されました)。

- 一時停止義務や安全確認義務を怠っていなかったか(例:東京高裁 平成30年3月8日判決では、ガソリンスタンドから車道に出る際の自動二輪車の一時停止義務違反が指摘されました)。

- 自転車の場合、歩道通行が可能な場所で車道を危険な状態で走行していなかったか(例:東京地裁 令和5年3月14日判決では、自転車通行可の歩道があるにも関わらず車道脇を走行していた点が落ち度として考慮されました)。

- 前方不注意・周囲の状況確認:

- 路面の状況(グレーチングの存在、濡れ、凍結など)を十分に確認していたか。

- 危険を早期に認識し、回避する行動をとることができたか。

- 危険回避行動の適切性:

- 危険を察知した際に、適切なブレーキ操作やハンドル操作を行ったか。

- パニックにならず、冷静な対処ができたか(ただし、予期せぬ事態での反射的な行動は、過失として重く評価されにくい場合もあります)。

- 車両の特性・運転者の技量:

- 特に細いタイヤのロードバイクなど、路面状況の影響を受けやすい車両であったか(例:大阪地裁 平成26年12月5日判決では、ロードバイクの構造が事故に強く影響したとされました)。

- 被害者の年齢や運転経験(例:岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決では、12歳の自転車運転者の事案でした)。

- 安全装備の有無:

- ヘルメットやシートベルトを適切に着用していたか(例:神戸地裁 令和3年8月24日判決では、貨物車運転者のシートベルト不装着が2割の過失とされました)。

- 法令遵守状況:

事故発生場所の状況:

- 道路環境: 見通しの良し悪し、道路幅、交通量、照明の状況(夜間の場合)、天候(雨、雪など)。

- グレーチングの設置場所: 歩道上か車道上か、交差点付近か、店舗の出入り口かなど。

- 予期しづらい場所に危険なグレーチングが設置されていた場合は、被害者側の過失が低く評価される傾向にあります。

過失割合の認定は、事故の状況を多角的に分析し、法的な評価を加える複雑な作業です。相手方(保険会社や道路管理者)から提示された過失割合が、必ずしも被害者にとって妥当なものとは限りません。

弁護士は、ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、目撃者の証言、過去の判例などを徹底的に調査・分析し、被害者にとって有利な事情を拾い上げ、客観的根拠に基づいて適切な過失割合を主張します。これにより、不当に低い賠償額で示談してしまうリスクを避けることができます。

「跳ね上げ・跳ね上がり事故」における特有の考慮要素

グレーチングの跳ね上げ・跳ね上がり事故の場合、その発生の突発性・不可避性が高いため、被害者側の過失が低く評価される可能性があります。

- 予見・回避の困難性: 通常、路上のグレーチングが突然跳ね上がってくることは予見できません。そのため、被害者がこれを回避することは極めて困難であり、前方不注意等の過失が問われにくい場合があります。

- 道路管理者の瑕疵の重大性: グレーチングが跳ね上がるという状態は、多くの場合、固定不良や構造上の欠陥といった道路管理者の重大な管理不備に起因すると考えられます。この場合、管理者側の過失がより重く評価される傾向にあります。

ただし、たとえ跳ね上がり事故であっても、例えば被害者側が著しい速度超過をしていたり、極端な前方不注視があったりした場合には、一定程度の過失が認められることもあります。

過失割合の判断は、事故の解決において金銭的に大きな影響を及ぼすため、安易に妥協せず、専門家である弁護士に相談し、ご自身の状況を正確に評価してもらうことが非常に重要です。

次の項目では、実際の判例を基に、グレーチング事故における過失割合がどのように判断されたのか、具体的なケーススタディを見ていきましょう。

2-2. 【判例分析】グレーチング跳ね上がり事故における過失割合の具体的ケーススタディと教訓

前項では、グレーチング事故における過失割合の基本的な考え方と影響要素について解説しました。ここでは、実際に裁判所がどのように過失割合を判断したのか、具体的な判例を基にケーススタディとして掘り下げ、そこから得られる教訓を明らかにします。

特にグレーチングの跳ね上がり事故での過失割合の判断においても、実際の裁判例がどのように判断されているかを知ることは、ご自身の状況を把握する上で非常に有益です。

📝 ケーススタディにあたっての注意点

これから紹介する判例は、あくまで個別の事案に対する裁判所の判断です。事故の状況は千差万別であり、類似の事故であっても、わずかな事実関係の違いで過失割合の判断が大きく変わることがあります。したがって、これらのケーススタディは参考情報として捉え、ご自身の具体的な状況については必ず弁護士にご相談ください。

ケーススタディ1:自転車と貨物車の非接触事故における過失割合(雨天・グレーチングの滑りやすさ)

- 判例:東京地裁 令和5年3月14日判決

- 事故の概要:

Aさんが自転車で片側1車線道路の車道外側線付近を走行中、右後方から追い越してきた被告貨物車が側方約50cmまで接近。Aさんは、被告貨物車を避けようとして歩道に入ろうとした際、雨で滑りやすくなっていた埋込式のグレーチング及びこれと一体化した縞鋼板上でハンドルをとられて転倒し、被告貨物車に轢過された。

- 裁判所の判断(過失割合):

- 被害者Aさん(自転車):7割

- 被告(貨物車側):3割

- 判断理由のポイント:

- 道路管理者の瑕疵ではなく、貨物車の運転と被害者の運転双方の問題

裁判所は、Aさん自転車の転倒の直接の原因は、雨で滑りやすくなっていたグレーチング等でハンドルをとられたことと認定しました。

しかし、Aさんが滑りやすいグレーチング上を通ってでも急いで歩道に入ろうとしたのは、被告貨物車が側方約50cmという近距離まで接近してきたためであると認め、被告貨物車の幅寄せ運転がAさんの回避行動を誘発し、転倒に至ったと因果関係を肯定しました。

- 被害者Aさんの過失

- 雨で濡れた金属製構造物が滑りやすいことを十分認識できる年齢であったにもかかわらず、そこで転倒しないよう十分注意して自転車を走行させるべき義務を怠った点。

- 前カゴにやや重量のあるスポーツバッグを載せており、自転車の操作が不安定になる要素があった点。

- 自転車通行可の幅の広い歩道があるにもかかわらず、車道脇(外側線上)を走行していたこと自体にも、事故誘因の落ち度があったと指摘されました。

- 被告車両から離れるために、一旦停止するなどの他の回避方法も可能であったとされました。

- 被告(貨物車側)の過失

雨天で路面状態が悪い中、自転車の安定的走路に干渉する危険性を十分に顧慮せず漫然と運転し、自転車に近寄りすぎた点。

- 道路管理者の瑕疵ではなく、貨物車の運転と被害者の運転双方の問題

- 教訓:

- グレーチングが滑りやすい状況(雨天など)では、自転車側にも高度な注意義務が求められます。

- たとえ相手車両の危険な運転が事故の一因であっても、自身の運転状況(走行場所の選択、積載物、回避行動の選択肢など)によっては、高い過失割合が認定される可能性があります。

- 非接触事故であっても、相手の危険な運転が心理的圧迫を与え、それが原因で事故に至った場合、相手の責任を問える可能性があります。

ケーススタディ2:自転車と集水桝・グレーチングの隙間による事故における過失割合

- 判例:東京地裁 平成30年5月31日判決

- 事故の概要:

Aさんが自転車で走行中、区が設置した街渠用集水桝とグレーチングとの間にあった幅4cm以上の隙間に前輪を取られて転倒し、並走していた普通貨物車に轢過された。

- 裁判所の判断(過失割合):

- 被害者Aさん(自転車):1割

- 道路管理者:9割(轢過した車の過失は否定)

- 判断理由のポイント:

- 道路管理者の瑕疵の重大性

裁判所は、車道左端付近の集水桝とグレーチングの間に4cm以上もの隙間が存在することは、通常有すべき安全性を欠く状態であり、区の管理瑕疵であると明確に認定しました 。

- 被害者Aさんの過失

- 事故現場は交通頻繁な道路で、交差点手前で車線の幅員が狭くなっている状況でした。

- 被害者は、車幅が比較的広い貨物車の側方を並走し、街渠用集水桝等の構造物が設置されていることの多い車道左端付近を走行していました。

- 乗っていた自転車が車輪の幅が比較的細いスポーツタイプであり、わずかな段差等でもバランスを崩す危険性があったことを踏まえ、「道路上の構造物や路面の段差等に十分に注意し、走行路面の状況に急な変化があったときにも制御可能な程度に速度や車間距離を保ちながら走行すべき義務」を怠った過失があるとされました。

- 道路管理者の瑕疵の重大性

- 教訓:

- 道路管理者側に明確かつ重大な瑕疵(危険な隙間の放置など)が認められる場合、被害者側の過失割合は比較的低く抑えられる傾向にあります。

- しかし、被害者側も、走行場所の特性(交通量、道路構造など)や使用する自転車の特性を理解し、常に路面状況に注意を払う義務があります。これを怠ったと判断されると、一定の過失が問われることになります。

| 判例 | 事故の概要と被害者側の主な過失要素 | 被害者過失割合 |

|---|---|---|

| 神戸地裁 令和3年8月24日判決 | 貨物車が県道の排水設備の瑕疵(落ち葉堆積による水たまり)により横転。シートベルト不装着。 | 2割 |

| 岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決 | 自転車で歩道走行中、グレーチングを避けるために車道側に出た際の運転操作ミスで対向トレーラー側面に衝突・轢過 。 | 8割 |

| 東京高裁 平成23年12月21日判決 | 乗用車が道路側溝からの溢水でスリップ事故。制限速度超過(時速40km/hを約50km/h)、ハンドル操作の不手際。 | 3割 |

「跳ね上がり事故」における過失割合の考え方

前述の通り、裁判例には、「グレーチングの跳ね上がり」が直接の主要争点となり、その上での過失割合が詳細に論じられたケースは見当たりませんでした。しかし、一般的な交通事故の過失割合の考え方や、他のグレーチング事故事例から類推すると、以下の点が考慮されると考えられます。

予見・回避可能性の著しい低さ:

路上のグレーチングが突然跳ね上がってくることは、通常の運転者や歩行者にとって予見することも回避することも極めて困難です。この点は、被害者側の過失を低く評価する大きな要素となります。

道路管理者の瑕疵の重大性:

グレーチングが跳ね上がるという事態は、通常、固定不良、経年劣化による強度不足、不適切な設計など、道路管理者の管理不備が存在することを示唆します。このような場合、道路管理者の責任が重く、相対的に被害者の過失は小さいと判断される可能性が高まります。

被害者側の寄与の有無:

それでも、例えば、

- 被害車両が制限速度を大幅に超過してグレーチング上を通過した結果、通常では考えられない衝撃が加わって跳ね上がった場合。

- 明らかに危険な状態(例えば、すでに一部が浮き上がっている、警告表示があるなど)を認識しながらあえて危険な方法で通行した場合。

など、被害者側に事故の発生や損害拡大への積極的な寄与が認められれば、一定の過失相殺が行われる可能性は否定できません。

💡 教訓として

- グレーチング事故における過失割合は、道路側の瑕疵の程度と被害者側の注意義務違反の程度を比較衡量して決定されます。

- 自身の安全を守るためには、常に路面状況に注意を払い、危険を予測し、法令を遵守した運転・通行を心がけることが基本です。

- しかし、道路管理者の明らかな管理不備による事故の場合、被害者側の過失が低く認定されるか、あるいは過失なしとされるケースもあります。

- 「跳ね上がり」のような予期せぬ事故では、被害者側の過失が問われにくい傾向にありますが、皆無とは限りません。

いずれにしても、事故の具体的な状況を詳細に記録・保存し、専門家である弁護士に相談して、適切な過失割合の評価を受けることが極めて重要です。

次の項目では、被害者側にも過失が認められた場合、具体的にどのように賠償額に影響するのか(過失相殺)について、さらに詳しく見ていきます。

2-3. 被害者にも過失が?過失相殺で賠償額が減額されるケースとは

「道路のグレーチングが危険な状態だったのだから、全面的に管理者が悪いはず!」

「自分は何も悪くないのに、なぜ賠償金が減らされるの?」

グレーチング事故の被害に遭われた方が、このように感じるのは当然のことです。しかし、法律の世界では、たとえ相手方(道路管理者や加害車両の運転者など)に明らかな責任(瑕疵や過失)があったとしても、被害者自身にも何らかの不注意(過失)があったと認められる場合には、その過失の程度に応じて、受け取れる損害賠償額が減額されることがあります。これを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。

【民法 第722条2項(損害賠償の方法及び過失相殺)】

「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」

また、国家賠償法に基づく請求の場合も、この民法の過失相殺の規定が準用されます(国家賠償法第4条)。

過失相殺が適用されるのはなぜ?

過失相殺の制度は、「損害の公平な分担」という考え方に基づいています。事故による損害が発生した場合、その原因を作った双方の当事者が、それぞれの不注意の度合いに応じて損害を分担するのが公平であるという理念です。

したがって、たとえ相手方の責任が明らかであっても、被害者側に少しでも不注意があれば、過失相殺によって賠償額が減額される可能性があるのです。

どのような場合に被害者の過失が認められるのか?

では、具体的にどのような場合に被害者の過失が認められ、過失相殺が行われるのでしょうか。これは、「2-1」で触れた「被害者の行動・注意義務違反の有無」と密接に関連します。

被害者の過失と判断されやすい主な行為・状況

- 交通法規違反:

- 速度超過(例:東京高裁 平成23年12月21日判決)

- 一時停止違反、信号無視

- 自転車の二人乗り、無灯火、並進走行

- 前方不注意・安全確認義務違反:

- 路面の状況(グレーチングの存在、穴、段差、濡れ、凍結など)を注視していなかった。

- 周囲の交通状況や歩行者の動きを十分に確認していなかった。

- 不適切な運転・操作:

- 急ハンドル、急ブレーキなど、危険を誘発するような不必要な操作。

- 自転車やバイクの運転操作ミス(例:岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決)

- 雨天時や夜間など、視界が悪い状況での慎重さを欠いた運転。

- 危険な場所への進入・通行:

- 明らかに危険とわかる場所(工事中、立ち入り禁止区域など)への進入。

- 自転車通行が禁止または不適切な場所(例:危険な車道)の通行(例:東京地裁 令和5年3月14日判決 )。

- 安全装備の不着用:

- 自動車運転時のシートベルト非着用(例:神戸地裁 令和3年8月24日判決)

- バイク乗車時のヘルメット非着用。

- 飲酒運転・薬物の影響下での運転:

言うまでもなく重大な過失となります(例:富山地裁 平成26年9月24日判決 では、被害者の酩酊状態が事故の一因と推認されています)。

具体的な判例から見る過失相殺の適用

実際に提供された判例を見てみましょう。

東京地裁 令和5年3月14日判決

- 事案: 自転車が雨で滑りやすいグレーチング上で転倒し、貨物車に轢過された。

- 被害者の過失:7割

- 主な理由:

- 滑りやすい金属製構造物上を通行する際の注意義務違反。

- 前カゴの荷物による不安定性。

- 車道脇走行(歩道利用が可能だった)。

- 一旦停止等の他の回避行動の可能性。

- この判決では、被告貨物車の幅寄せも事故原因の一つと認定されながらも、被害者側の過失が非常に大きく評価されています。

岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決

- 事案:自転車で歩道上のグレーチングを避けようと車道側に出た際、操作を誤り対向トレーラーに衝突。

- 被害者の過失:8割

- 主な理由:

- グレーチングを避けるための車道側への進行時の運転操作の誤り。

- トレーラーが通常の車線を進行していたにも関わらず、直近で車道に進出した点。

- 具体的な状況によっては高い過失が認定され得ることを示す事例です。

東京高裁 平成23年12月21日判決

- 事案: 道路側溝からの溢水により乗用車がスリップ事故。

- 被害者(運転者)の過失:3割

- 主な理由:

- 制限速度超過(時速40km制限を時速50kmで走行)。

- ハンドル操作の不手際。

- 道路管理者の瑕疵が主たる原因とされつつも、運転者側の法令違反や操作ミスも過失として考慮されています。

前述の通り、グレーチングが突然跳ね上がるような事故では、被害者にとって予見・回避が極めて困難なため、過失が認められにくい傾向にあります。しかし、例えば、明らかにグレーチングが浮き上がっているのを認識しながら高速で突っ込んだり、飲酒運転であったりした場合には、被害者側にも相応の過失が認定される可能性は否定できません。状況に応じた慎重な判断が必要です。

過失相殺を争うことの重要性

保険会社や相手方から提示される過失割合は、必ずしも法的に妥当なものとは限りません。多くの場合、相手方に有利なように、あるいは定型的な基準に基づいて機械的に提示されることがあります。

提示された過失割合に納得がいかない場合は、安易に同意せず、その妥当性を検討してもらうことが非常に重要です。 弁護士は、事故状況を詳細に分析し、証拠を収集し、過去の判例や法的根拠に基づいて、被害者にとってより有利な過失割合を主張・交渉します。

過失相殺は、最終的に受け取れる賠償額に直接影響する極めて重要な要素です。次の項目では、グレーチング事故の複雑性と、なぜ専門家である弁護士のサポートが不可欠なのかについて、さらに詳しく解説していきます。

2-4. なぜ弁護士が必要?グレーチング事故(跳ね上げ・跳ね上がり)の複雑性と専門家による責任追及サポート

これまでの解説で、グレーチング事故、特に「跳ね上げ・跳ね上がり」といった特殊な態様の事故が、責任の所在の特定や過失割合の判断において非常に複雑な問題を伴うことをご理解いただけたかと思います。

「自分で対応できるのでは?」「弁護士に頼むと費用が高そう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、グレーチング事故のようなケースこそ、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠となる場面が多くあります。ここでは、なぜ弁護士への相談・依頼が重要なのか、その具体的な理由を解説します。

弁護士に依頼するメリット:単なる代理人以上の価値

弁護士は、法律の専門知識を駆使してあなたの権利を守るだけでなく、精神的な負担の軽減、煩雑な手続きの代行、そして何よりも正当な賠償額の獲得という点で大きな力となります。特に、相手方が道路管理者や保険会社といった交渉のプロである場合、個人で立ち向かうのは容易ではありません。

1. 事故原因の調査と証拠収集の専門性

グレーチング事故の責任を追及するためには、「なぜ事故が起きたのか」「道路管理者にどのような瑕疵があったのか」を具体的に立証する必要があります。

専門的な調査能力:

弁護士は、事故現場の状況確認はもちろんのこと、必要に応じて交通事故鑑定人や建築・土木の専門家と連携し、事故原因の科学的な分析を行います。例えば、「跳ね上がり事故」の場合、グレーチングの構造、固定方法、劣化状況、周辺の交通状況などを詳細に調査し、なぜ跳ね上がったのか、そのメカニズムを解明します。

的確な証拠収集: 事故直後の証拠保全は極めて重要です。弁護士は、どのような証拠が必要か(現場写真、ドライブレコーダー映像、目撃者の証言、医療記録、道路管理者の内部資料など)を的確に判断し、その収集をサポートまたは代行します。

裁判例の中では、例えば東京地裁 平成30年5月31日判決の事案で、事故後に道路管理者がグレーチングの隙間を解消する応急措置や取替え工事を行った事実が認定されています。このような事故後の対応も、間接的に管理者の瑕疵を推認させる証拠となり得ます。弁護士は、こうした情報も適切に収集し、交渉や訴訟に活かします。情報開示請求の活用:

道路管理者に対して、当該グレーチングの設置図面、点検記録、補修履歴、過去の事故報告などの情報開示を求めることができます。これらの情報は、管理者の予見可能性や結果回避義務の有無を判断する上で重要な手がかりとなります。

2. 法律・判例に基づいた的確な主張構成

収集した証拠を基に、法的責任を追及するための論理的な主張を組み立てる必要があります。

法的構成の専門知識:

国家賠償法、民法(不法行為、土地工作物責任など)、自動車損害賠償保障法など、どの法律に基づいて誰の責任を問うべきか、事故の状況に応じて最適な法的構成を検討します。

判例の活用:

過去の類似したグレーチング事故の判例を徹底的に調査・分析し、裁判所がどのような点を重視し、どのような判断を下す傾向にあるのかを把握します。これにより、説得力のある主張を展開し、有利な解決を目指すことができます。

例えば、神戸地裁 令和3年8月24日判決では、道路の排水設備の瑕疵が事故原因とされたケースですが、このような判例の積み重ねが、類似事案における道路管理者の責任を問いやすくする土壌を作ります。過失割合の交渉力:

相手方(保険会社や道路管理者)から提示される過失割合は、必ずしも被害者にとって有利なものとは限りません。弁護士は、事故状況の詳細な分析と判例の知識に基づき、被害者に不当な過失割合が押し付けられないよう、毅然と交渉します。

3. 相手方(道路管理者・保険会社)との対等な交渉

事故の相手方が地方公共団体やその委託を受けた業者、あるいは保険会社である場合、これらの組織は法律や交渉の専門家を擁しています。

交渉のプロとの対峙:

個人でこれらの組織と交渉することは、知識や経験の差から不利な立場に立たされやすく、精神的な負担も大きくなります。弁護士が代理人として交渉することで、対等な立場で話し合いを進めることができます。

不当な要求や示談への対抗:

早期解決を促すために、必ずしも十分とは言えない賠償額での示談を迫られたり、不利な過失割合を一方的に主張されたりすることがあります。弁護士は、そのような不当な要求に対して法的な根拠をもって反論し、被害者の権利を守ります。

4. 精神的負担の軽減と時間的余裕の確保

交通事故の被害に遭うと、怪我の治療や仕事への影響など、肉体的・経済的な負担に加え、事故処理に関する様々な手続きや相手方とのやり取りで精神的にも大きなストレスを抱えることになります。

煩雑な手続きの代行:

証拠収集、書類作成、相手方との連絡・交渉、訴訟手続きなど、専門的で煩雑な手続きの多くを弁護士に任せることができます。

精神的な支え:

法的な問題は専門家に任せ、被害者ご自身は治療や生活の再建に専念することができます。弁護士は、法的な側面だけでなく、被害者の精神的な支えとなることも重要な役割です。

💬 特に「跳ね上げ・跳ね上がり事故」で弁護士が重要な理由

このタイプの事故は、前述の通り、事故原因の特定や立証が特に難しい傾向にあります。「なぜグレーチングが跳ね上がったのか」という点を科学的・客観的に証明するには、専門家の協力が不可欠となることが多く、これを個人で行うのは非常に困難です。また、道路管理者の責任を追及する際には、その管理体制や過去のメンテナンス状況などを詳細に調べる必要があり、これも弁護士の専門的な知見と調査能力が活きる場面です。

5. 適切な賠償額の獲得

最終的に、弁護士に依頼する最大の目的の一つは、正当な損害賠償額を獲得することです。

損害額の正確な算定:

治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など、請求できる損害項目は多岐にわたります。弁護士は、これらの損害を法的な基準(裁判所基準など)に基づいて正確に算定し、漏れなく請求します。

(参考:岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決 では、重篤な後遺障害について、入通院慰謝料550万円、後遺障害慰謝料900万円などが認定されています。このような損害算定も弁護士の得意とする分野です。)裁判基準での請求:

保険会社が提示する賠償基準(任意保険基準)は、裁判所が認める基準(裁判所基準または弁護士基準)よりも低いことが一般的です。弁護士が介入することで、より高額な裁判所基準での賠償を目指すことができます。

グレーチング事故は、一見単純に見えても、法的な争点が多く、専門的な知識と経験がなければ適切な解決が難しいケースが少なくありません。特に、後遺障害が残るような重大な事故や、責任の所在が複雑な「跳ね上げ・跳ね上がり事故」の場合は、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。

次の項目では、弁護士への依頼を検討する際に多くの方が気にされる「弁護士費用」について、特に「弁護士費用特約」の活用という観点から解説します。

2-5. 弁護士費用特約を賢く活用!費用を抑えてグレーチング事故の専門家に依頼するメリットと手続き

「弁護士に依頼したいけれど、費用が心配…」

グレーチング事故の被害に遭い、専門家である弁護士のサポートが必要だと感じても、弁護士費用がネックとなり相談をためらってしまう方は少なくありません。しかし、多くの方が加入している自動車保険や火災保険などに付帯されている「弁護士費用特約」を利用すれば、実質的な自己負担なし、または非常に少ない負担で弁護士に依頼できる可能性があります。

この項目では、この便利な「弁護士費用特約」について、そのメリットや利用手続きを詳しく解説します。グレーチングの跳ね上げ・跳ね上がり事故のような複雑な事案で、責任を追及し、適切な過失割合での解決を目指すために、ぜひこの制度を賢く活用しましょう。

💡 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、自動車事故や日常生活における偶然の事故(本記事で扱っているようなグレーチング事故も対象となる場合があります)で被害者になった場合に、相手方への損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が一定の上限額(一般的には300万円程度)まで負担してくれる保険の特約です。

弁護士費用特約を利用する大きなメリット

費用の心配なく弁護士に相談・依頼できる

最大のメリットは、やはり弁護士費用の自己負担を大幅に軽減できる点です。通常、弁護士に依頼する場合、相談料、事件に着手する際の着手金、事件解決時に成功度合いに応じて支払う報酬金などが発生します。これらの費用は、事案によっては高額になることもありますが、弁護士費用特約を利用すれば、保険会社がこれらの費用を肩代わりしてくれるため、費用の心配をせずに、早期の段階から弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることができます。

泣き寝入りを防ぎ、正当な権利を実現しやすくなる

損害額が比較的少額な場合や、相手方が強硬な態度で交渉が難航しそうな場合、「弁護士費用の方が高くつくかもしれない」と考えて、不本意な内容で示談してしまったり、請求自体を諦めてしまったりするケースがあります。弁護士費用特約があれば、こうした「費用倒れ」のリスクを気にすることなく、弁護士に依頼して正当な権利の主張や適切な賠償額の獲得を目指すことができます。

より専門性の高い弁護士を選べる

弁護士費用特約を利用する場合でも、依頼する弁護士は被害者自身が自由に選ぶことができます。保険会社から特定の弁護士を紹介されることもありますが、それに従う義務はありません。グレーチング事故や交通事故に精通した、経験豊富な弁護士を自分で探して依頼することが可能です。

精神的な安心感

費用負担の心配がなくなることで、経済的なプレッシャーから解放され、精神的な安定にもつながります。事故のショックや怪我の治療に専念しやすくなるでしょう。

⚠️ 特約利用の際の注意点

- 保険契約内容の確認: ご自身やご家族が加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約が付帯しているか、まずは確認しましょう。保険証券や約款を確認するか、保険会社に問い合わせるのが確実です。

- 利用条件の確認: 特約の対象となる事故の範囲(すべての事故が対象とは限りません)、保険金の上限額、対象となる費用の種類(相談料、着手金、報酬金、実費など)などを事前に確認しておく必要があります。

- 保険会社への事前連絡: 通常、弁護士に依頼する前に、保険会社に弁護士費用特約を利用したい旨を連絡し、承認を得る必要があります。勝手に弁護士に依頼してしまうと、後で特約が使えないケースもあるため注意が必要です。

- 弁護士費用の上限: 多くの特約では、弁護士費用の上限が300万円程度、法律相談料の上限が10万円程度と設定されています。通常の交通事故であれば、この範囲内で収まることが多いですが、極めて複雑な事案や高度な専門知識を要する鑑定が必要な場合などでは、上限を超える可能性もゼロではありません。その場合は、超えた分が自己負担となりますので、事前に弁護士とよく相談しましょう。

弁護士費用特約の利用手続きの流れ(一般的なケース)

保険契約の確認:

まず、ご自身やご家族(同居の親族や別居の未婚の子なども対象になる場合があります)が加入している自動車保険、火災保険、傷害保険などの保険契約を確認し、弁護士費用特約が付帯しているか、利用条件はどうなっているかを確認します。

保険会社への連絡と承認:

特約の利用を希望する場合、弁護士に相談・依頼する前に、必ず保険会社に連絡を入れます。「グレーチング事故に遭い、弁護士に相談・依頼したいので、弁護士費用特約を利用したい」と伝え、事故の状況などを説明します。保険会社は、事故の概要や特約の適用可否を確認し、承認手続きを行います。

弁護士の選定と相談:

保険会社の承認が得られたら(あるいは並行して)、依頼したい弁護士を探し、法律相談を受けます。この際、弁護士費用特約を利用したい旨を伝え、今後の進め方や費用について説明を受けます。

多くの法律事務所では、交通事故の初回相談を無料で行っていますので、まずは気軽に相談してみましょう。委任契約と保険会社への報告:

弁護士に依頼することを決めたら、弁護士と委任契約を締結します。その後、弁護士から保険会社へ、委任を受けた旨や今後の費用発生の見込みなどが報告されます。

事件対応と費用支払い:

弁護士が相手方との交渉や訴訟などの事件対応を進めます。発生した弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)は、原則として弁護士から保険会社に直接請求され、保険会社から弁護士に支払われます。被害者の方が一時的に立て替える必要はありません(ただし、契約内容や弁護士事務所の方針による場合もあります)。

Q. 自分の過失が大きい場合でも特約は使える?

A. はい、弁護士費用特約は、ご自身の過失の有無や大小にかかわらず利用できるのが一般的です。ただし、故意または重過失による事故の場合は対象外となることがありますので、約款を確認しましょう。

Q. 特約を使うと保険料が上がる?

A. 一般的に、弁護士費用特約のみを利用しても、翌年度以降の保険料が上がったり、等級が下がったりすることはありません。これも特約の大きなメリットの一つです。(ただし、念のためご自身の保険会社にご確認ください。)

Q. どの弁護士に依頼すれば良いかわからない…

A. 保険会社が提携弁護士を紹介してくれることもありますが、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。インターネットで検索したり、法テラスや弁護士会の相談窓口を利用したりして、交通事故や国家賠償請求に詳しい弁護士を探すことをお勧めします。

グレーチング事故のように、法的な専門知識が不可欠で、相手方との交渉も複雑になりがちなケースでは、弁護士費用特約は被害者にとって非常に心強い制度です。まずはご自身の保険内容を確認し、利用できるかどうかを確かめてみましょう。そして、費用の心配を軽減した上で、信頼できる弁護士に早期に相談し、適切な解決を目指してください。

2-6. 【まとめ】グレーチング事故(判例に見る跳ね上げ・跳ね上がり事故の責任と過失割合)でお悩みなら、まずは無料相談へ

これまで、グレーチング事故、特に「跳ね上げ・跳ね上がり事故」に焦点を当て、その責任の所在、過失割合の考え方、そして関連する判例について詳しく解説してきました。

私たちの身近な生活空間に潜むグレーチングの危険性、そして万が一事故に遭遇した場合の法的な問題の複雑さをご理解いただけたかと思います。最後に、この記事の重要なポイントをまとめ、グレーチング事故でお悩みの方へ、次の一歩を踏み出すためのアドバイスをお送りします。

【この記事の総まとめ】グレーチング事故(判例に見る跳ね上げ・跳ね上がり事故の責任と過失割合)でおさえておくべき重要ポイント

-

グレーチング事故は多様な原因で発生し得る:

グレーチングの隙間、段差、滑りやすさ、固定不良による「跳ね上げ・跳ね上がり」、破損、排水不良による二次的危険など、事故の原因は様々です。それぞれの状況に応じて、道路管理者(国や地方公共団体)の設置・管理の瑕疵が問われることがあります(国家賠償法第2条1項)。(例:東京地裁 平成30年5月31日判決、神戸地裁 令和3年8月24日判決)

-

責任の所在は一つとは限らない:

道路管理者の責任に加え、他の車両の運転者の過失(民法第709条)や、私有地の場合は土地工作物の占有者・所有者の責任(民法第717条)が問われることもあります。

-

「跳ね上げ・跳ね上がり事故」は特に危険で立証が難しい場合がある:

予期せぬ発生であるため回避が困難ですが、事故原因の特定や管理者の予見可能性の立証には専門的な調査が不可欠です。適切な証拠保全と専門家の協力が鍵となります。

-

過失割合が賠償額を大きく左右する:

被害者側にも不注意(過失)があったと判断されると、過失相殺により賠償額が減額されます。過失割合は、道路側の瑕疵の程度、被害者の法令遵守状況、危険回避行動、事故現場の状況などを総合的に考慮して判断されます。(例:東京地裁 令和5年3月14日判決では被害者過失7割、岡山地裁倉敷支部 平成24年5月15日判決では被害者過失8割など、事案により大きく異なります)

-

道路管理者の「設置・管理の瑕疵」が認められるケース:

危険な隙間や段差の放置、固定不良、清掃不良による排水機能不全、危険の予見可能性と結果回避義務の不履行などが該当します。(例:富山地裁 平成26年9月24日判決)

-

瑕疵が否定されるケースも存在する:

道路の状態が社会通念上許容範囲内である場合や、事故原因が主に被害者の特異な行動や車両の特殊性に起因する場合、通常の注意で回避可能だった場合などです。(例:大阪地裁 平成27年10月7日判決、大阪地裁 平成26年12月5日判決)

-

弁護士への相談が有効:

グレーチング事故は法的に複雑な問題が多く、証拠収集、法的構成、相手方との交渉、適切な過失割合の主張、正当な賠償額の算定と獲得のためには、法律の専門家である弁護士のサポートが有効です。

-

弁護士費用特約の活用を検討する:

自動車保険などに付帯している弁護士費用特約を利用すれば、費用の心配を大幅に軽減して弁護士に依頼できる可能性があります。まずはご自身の保険契約を確認しましょう。