当事務所では、近時、川越市の交通事故の取り扱い件数が増加しています。

突然の交通事故。想像を絶する衝撃、体の痛み、そして何よりも、これからの生活への漠然とした不安…。川越市の、見慣れた風景、聞き慣れた音、それらが一瞬にして恐怖の対象に変わってしまったかもしれません。

交通事故の被害に遭われたあなたには、正当な賠償金を受け取る権利があります。そこで、あなたの強い味方となるのが、交通事故問題に精通した弁護士 です。

弁護士は、専門的な知識と経験に基づき、あなたの最大限の利益 を守るために、保険会社と対等に交渉し、裁判になった場合でも徹底的に戦います。

このガイドは、川越市で交通事故に遭われた方が、

- 適正な賠償金 を受け取る

- 後遺障害 で苦しまない

- 経済的な不安 から解放される

- 一日も早く平穏な日常 を取り戻す

ための、具体的かつ実践的な情報 を網羅した、完全版 です。

特に、

- 川越市特有の交通事故事情

- 弁護士費用特約 を活用した、実質0円での弁護士依頼

- 過去の事例に基づく 賠償金増額の実証データ

- 後遺障害等級認定 を有利に進めるための秘訣

- 保険会社との交渉術

などの情報が満載です。

ぜひ、このガイドを最後までお読みいただき、あなたの明るい未来 を取り戻すための一歩を踏み出してください。

目次

- 川越市における交通事故の現状分析:データが示す真実

- なぜ交通事故で弁護士に相談するべきなのか?:具体的なメリットと保険会社の裏側

- 弁護士費用特約の徹底活用ガイド:実質0円で弁護士に依頼する方法

- 賠償金増額を実現する具体的な方法:弁護士の交渉テクニックを公開

- 後遺障害認定で泣き寝入りしないための重要ポイント:等級認定を勝ち取る方法

- 川越市の弁護士事務所選びで失敗しないための7つのコツ:あなたに最適な弁護士の見つけ方

- 交通事故に関するよくある質問(FAQ):弁護士が疑問を解決

- まとめ:川越市の交通事故被害者救済のために

1. 川越市における交通事故の現状分析:データが示す真実

川越市で交通事故に遭われた方が、適切な対応を取るためには、まず川越市の交通事故の現状 を正確に把握することが重要です。

ここでは、最新の統計データ をもとに、川越市で発生している交通事故の

- 発生状況

- 多発地点

- 地域特有のリスク

- 行政の対策

について、詳細に分析していきます。

1-1. 川越市の交通事故発生状況:詳細データと傾向分析

川越市の交通事故発生状況(令和6年データ)

| 人身事故件数 | 死者数 | 傷者数 |

|---|---|---|

| 894件 | 4人 | 1,031人 |

※出典:埼玉県警察発表資料

分析:

- 全体的な傾向: 川越市全体の交通事故発生件数は、前年比でわずかに減少しました。

しかし、他の管轄区域と比較して、人身事故件数、傷者数とも依然としてかなり多く、予断を許さない状況にあります。 - 川越市の人口増加や高齢化、観光客の増加などが複合的に影響していると考えられ、特に、横断歩道上での事故 や 夜間の事故 が多く、注意が必要です。

- 車両相互事故: 道路環境の改善や安全運転意識の向上などの効果があると考えられますが、依然として最も多い事故類型であり、交差点での右直事故 や 追突事故 が多く発生しています。特に、市街地を離れると狭い道幅の道路が多く、すれ違い時の事故なども多い印象です。

- 自転車関連事故の増加: 自転車が関連する事故も増加傾向になります。

特に、自転車と自動車の事故ではけがも大きいものになりやすく、注意が必要です。

また、ヘルメット非着用 による頭部損傷も深刻な問題となっています。 - 高齢者の運転ミス や 飲酒運転 による事故も依然として発生しており、注意が必要です。

被害者の方は、ご自身の事故がどのような類型に当てはまるのか を把握し、今後の対応に役立てる ことが重要です。

1-2. 川越市内の交通事故多発地点:具体的な場所と注意点

川越市内には、特に交通事故が多発している地点がいくつか存在します。ここでは、具体的な場所と、それぞれの地点での事故の特徴、注意点について解説します。

川越市内の主要事故多発地点(2024年)

| 場所 | 主な事故類型 | 事故発生の特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 川越駅西口交差点 | 自転車関連、人対車両 | 朝夕の通勤・通学時間帯に集中。駅利用者の自転車と歩行者が交錯する。信号無視や無理な横断が多い。 | 信号を守る、周囲の状況をよく確認する、自転車は歩道を通行しない(自転車通行可の場合を除く) |

| 的場交差点 | 車両相互(右直事故、追突事故) | 国道16号線と県道が交わる交通量の多い交差点。右折車と直進車の衝突が多い。信号待ちでの追突事故も多い。 | 右折時は対向車に十分注意する、信号待ちでは車間距離を十分に取る、前方の状況をよく確認する |

| 川越街道新宿交差点 | 人対車両 | 夜間の歩行者事故が多い。横断歩道がない場所での横断や、信号無視が多い。照明が暗く、歩行者の視認性が低い。 | 横断歩道を利用する、夜間は明るい服装をする、反射材を着用する、周囲の状況をよく確認する |

| クレアモール商店街 | 人対車両、自転車関連 | 歩行者天国や一方通行など、時間帯によって交通規制が異なる。歩行者と自転車の往来が多く、接触事故が多い。 | 歩行者天国の時間帯を確認する、自転車は徐行する、歩行者は周囲の状況をよく確認する |

| 時の鐘周辺 | 人対車両、自転車関連 | 観光客が多く、歩行者と自転車が混在する。道幅が狭く、見通しの悪い場所が多い。一方通行や通行止めなど、交通規制が多い。 | 地図を確認し、交通規制を把握する、周囲の状況をよく確認する、徐行する |

| 本川越駅周辺 | 自転車関連、人対車両 | 駅利用者の自転車と歩行者が交錯する。朝夕の通勤・通学時間帯に集中。 | 信号を守る、周囲の状況をよく確認する、自転車は歩道を通行しない(自転車通行可の場合を除く) |

| 国道254号線 | 車両相互(追突事故) | 交通量が多く、速度超過による追突事故が多い。特に、朝夕の通勤時間帯や、渋滞時に注意が必要。 | 車間距離を十分に取る、速度超過しない、前方の状況をよく確認する |

注意点のまとめ:

- 交差点 では、信号を守り、周囲の状況をよく確認する。

- 自転車 は、歩道を通行しない(自転車通行可の場合を除く)、徐行する、ヘルメットを着用する。任意保険に加入する。

- 歩行者 は、横断歩道を利用する、夜間は明るい服装をする、反射材を着用する。

- 観光地 では、地図を確認し、交通規制を把握する、周囲の状況をよく確認する、徐行する。

- 主要幹線道路 では、車間距離を十分に取る、速度超過しない、前方の状況をよく確認する。

これらの多発地点は、あくまで一部です。交通事故は、どこでも起こりうる可能性があります。常に 周囲の状況に気を配り、安全運転・安全歩行 を心がけましょう。

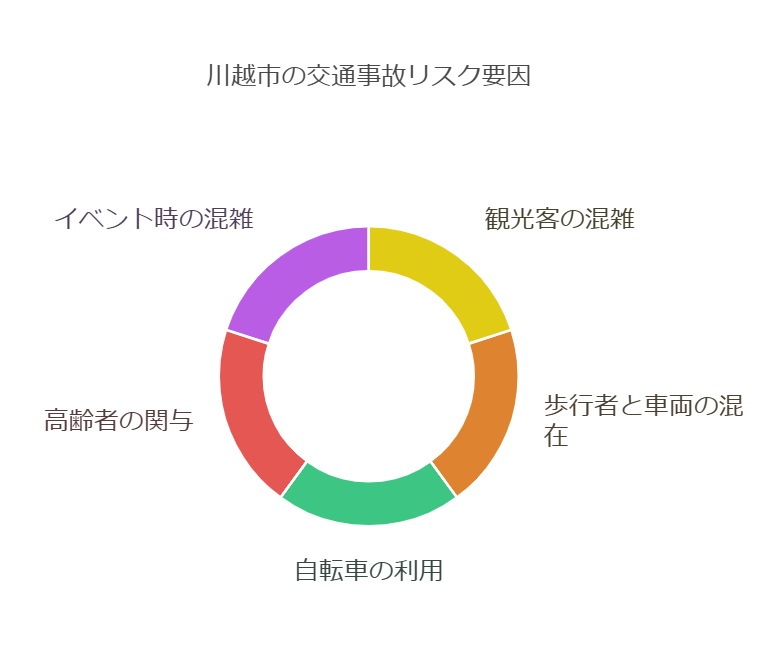

1-3. 川越市特有の交通事故リスク:観光都市ならではの課題

川越市は、「小江戸」 と呼ばれる歴史的な街並みが残る、全国有数の観光都市 です。年間を通じて多くの観光客が訪れ、街は賑わいを見せています。

しかし、その一方で、観光客の多さ が、交通事故のリスクを高める要因にもなっています。

川越市特有の交通事故リスク:

- 土地勘のない観光客の増加: 土地勘のない観光客は、

- 道に迷いやすい

- 交通ルールを理解していない

- 地図アプリやスマートフォンに気を取られ、周囲の状況確認がおろそかになる

などの傾向があり、事故に巻き込まれるリスクが高まります。特に、レンタカーやレンタサイクル を利用する観光客は、注意が必要です。

- 歩行者と車両の混在: 川越市の中心部は、歩行者天国 や 一方通行 など、時間帯によって交通規制が変わる場所が多くあります。また、道幅が狭い 場所や、見通しの悪い 場所も多く、歩行者と車両が安全に通行できるスペースが限られています。その結果、歩行者と車両の接触事故 や、車両同士の接触事故 が発生しやすくなっています。

- 自転車の利用増加: 川越市は、自転車の活用を目指しており、市内各所に レンタサイクル のステーションが設置されています。観光客だけでなく、地元住民も自転車を利用する機会が多く、自転車関連の事故 が増加する要因となっています。特に、自転車の交通ルール を知らない観光客や、ヘルメットを着用しない 利用者が多く、事故の深刻化につながるケースも見られます。

- 高齢者の交通事故: 川越市は、高齢化率 が高い地域です。高齢者は、視力や聴力、判断力 が低下している場合があり、交通事故に巻き込まれるリスクが高まります。特に、歩行中や自転車乗車中の事故 が多く、横断歩道のない場所での横断 や、信号無視 などが原因となるケースも見られます。

- イベント時の混雑: 川越市では、年間を通じて様々なイベントが開催されます。イベント開催時には、特定の場所に多くの人が集まり、交通渋滞が発生しやすくなります。その結果、追突事故 や 歩行者と車両の接触事故 などのリスクが高まります。特に、川越まつり などの大規模なイベントでは、交通規制 が実施されるため、事前に情報を確認しておくことが重要です。

これらのリスクを理解し、観光客も地元住民も、互いに注意し合う ことが、川越市における交通事故を減らすために不可欠です。

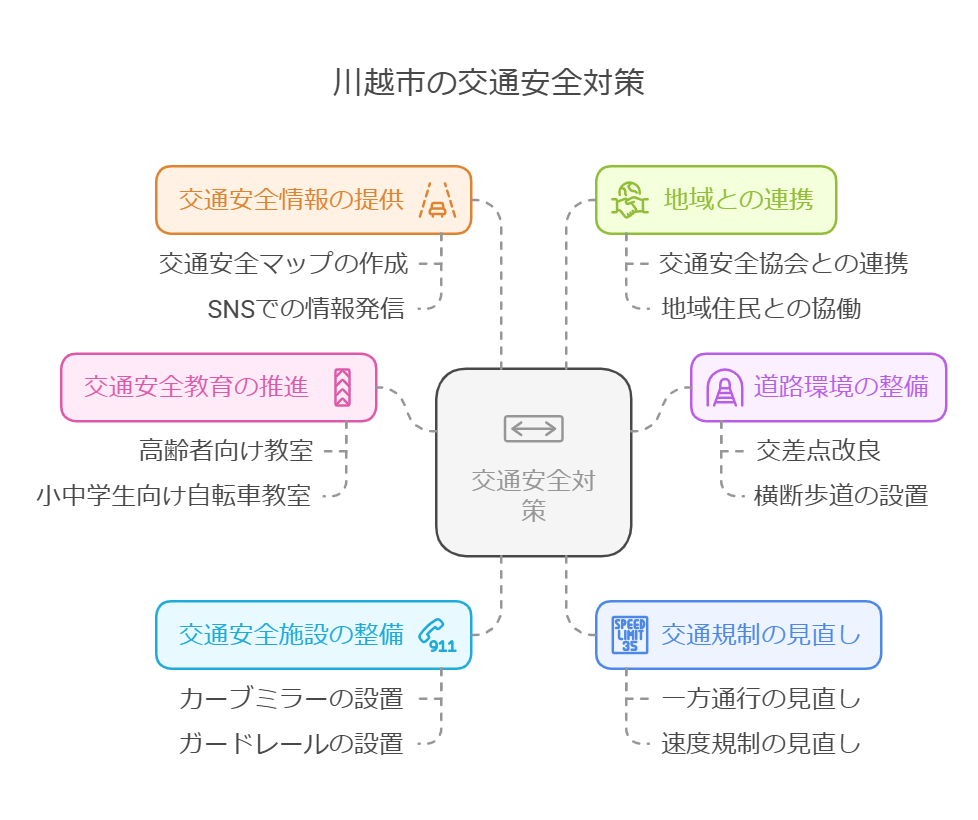

1-4. 川越市の交通安全対策:行政の取り組みと今後の展望

川越市では、交通事故を減らすために、様々な対策に取り組んでいます。

川越市の主な交通安全対策:

- 交通安全教育の推進:

- 高齢者 を対象とした交通安全教室の開催

- 小・中学生 を対象とした自転車教室の開催

- 交通安全講習会 の開催(運転免許更新時など)

- 交通安全キャンペーン の実施(春・秋の全国交通安全運動など)

- 道路環境の整備:

- 交差点 の改良(右折レーンの設置、信号機の改良など)

- 横断歩道 の設置・改良(LED照明の設置、バリアフリー化など)

- 自転車専用道 や 自転車通行帯 の整備

- 道路照明 の増設・改良

- 道路標識 や 道路標示 の見直し・改善

- 交通安全施設の整備:

- カーブミラー の設置・更新

- ガードレール や 防護柵 の設置・補修

- 歩道 の整備・拡幅

- バリアフリー化 の推進

- 交通規制の見直し:

- 一方通行 や 通行止め などの見直し

- 速度規制 の見直し

- 駐車規制 の見直し

- 交通安全情報の提供:

- 交通事故発生状況 や 交通事故多発地点 の情報提供

- 交通安全マップ の作成・配布

- ホームページ や SNS での情報発信

- 地域との連携:

- 交通安全協会 や 交通安全母の会 などの団体との連携

- 地域住民 や ボランティア との協働による交通安全活動

今後の展望:

川越市では、今後も引き続き、

- AI や IoT などの 最新技術 を活用した交通事故対策

- ビッグデータ を活用した交通事故分析と対策

- 自動運転技術 の導入に向けた検討

- 交通弱者(高齢者、子ども、障がい者など)に配慮した交通安全対策

- 地域特性 に応じたきめ細やかな交通安全対策

などに取り組み、交通事故のない安全・安心なまちづくり を目指していく方針です。

2. なぜ交通事故で弁護士に相談するべきなのか?:具体的なメリットと保険会社の裏側

交通事故に遭ってしまった場合、多くの被害者は、まず加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。

しかし、保険会社との交渉は、決して容易ではありません。

ここでは、

- 保険会社との示談交渉の落とし穴

- 弁護士介入による具体的なメリット

- 弁護士の役割

- 早期相談の重要性

などについて、詳しく解説します。

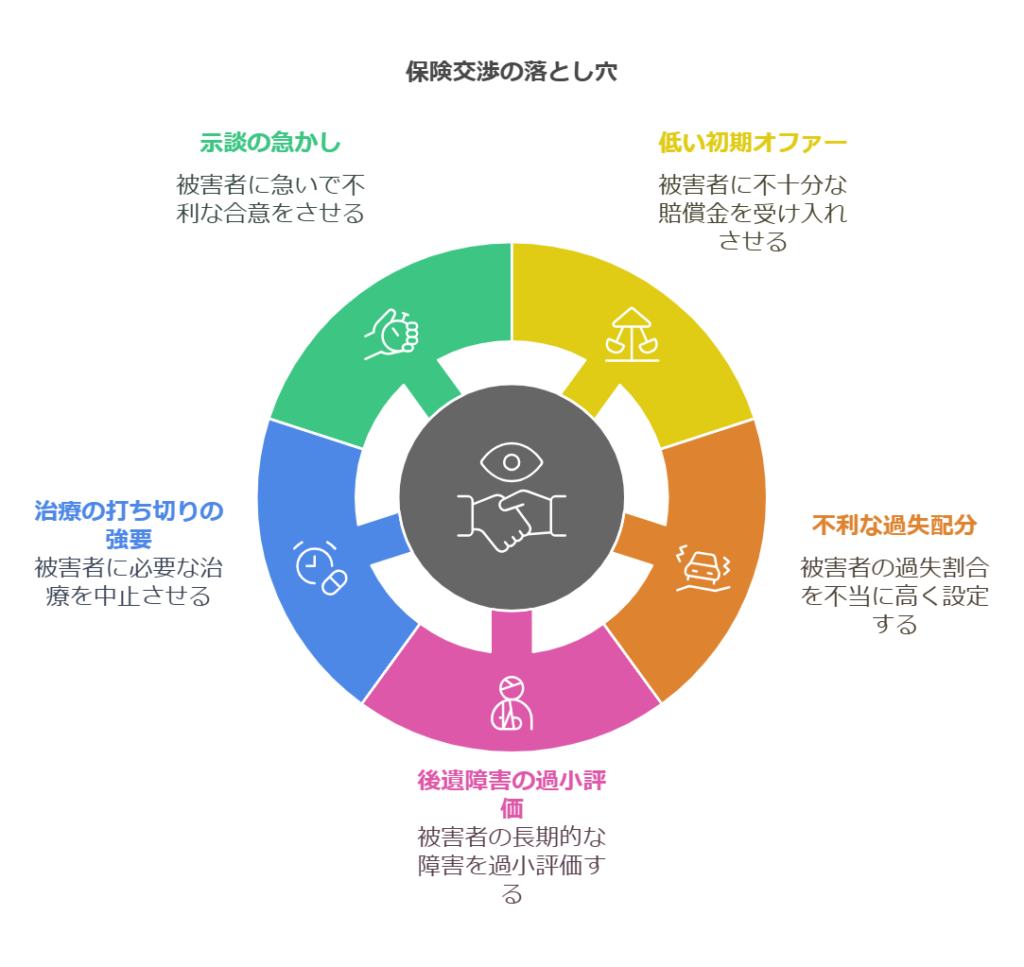

2-1. 保険会社との示談交渉の落とし穴:被害者が陥りやすい罠

保険会社は、営利企業です。そのため、できるだけ支払う保険金を少なくしたい というのが本音でもあります。

被害者が、法律の知識 や 交通事故の賠償に関する知識 が乏しいことを良いことに、

- 本来支払われるべき金額よりも、はるかに低い金額 を提示してくる

- 過失割合 を被害者側に不利になるように誘導する

- 後遺障害 の存在を認めない、または 過小評価 する

- 治療の打ち切り を迫る

- 示談を急がせる

など、様々な手口で、被害者を不利な状況に追い込もうとします。

保険会社との示談交渉における、具体的な落とし穴:

- 「過失割合は8対2です」:

- 保険会社は、過去の判例や事故状況を基に過失割合を提示してきますが、必ずしも被害者にとって有利な内容とは限りません。

- ドライブレコーダーの映像や、目撃者の証言など、客観的な証拠 をもとに、弁護士が交渉 することで、過失割合を修正できる可能性があります。

- 「治療費は〇〇万円までしか支払えません」:

- 保険会社は、自社の基準 で治療費を算定し、支払いを打ち切ろうとすることがあります。

- しかし、医師が必要と認める治療 であれば、保険会社が一方的に打ち切ることはできても、その後の治療費は正当な治療費として認められる可能性があります。

- 弁護士が介入することで、必要な治療を継続 できるよう、保険会社と交渉します。

- 「後遺障害は認められません」:

- 保険会社は、後遺障害の存在 を認めない、または 過小評価 しようとすることがあります。

- 後遺障害が認められるかどうか、どの等級に該当するかによって、賠償金額は大きく変わります。

- 弁護士は、医学的な証拠 を収集し、後遺障害診断書 の作成をサポートするなど、後遺障害等級認定 を有利に進めるためのサポートを行います。

- また、後遺障害の残存、逸失利益の存在についても、有利な証拠を収集します。

- 「早く示談しないと、裁判になりますよ」:

- 保険会社は、被害者の不安を煽り、早期の示談 を迫ることがあります。

- しかし、安易に示談に応じてしまうと、後から後悔する ことになりかねません。

- 弁護士に相談することで、適切な示談金額 を見極め、納得のいく解決 を目指すことができます。

これらの落とし穴にはまらないためには、交通事故問題に注力する弁護士 に相談し、適切なアドバイス を受けることが不可欠です。

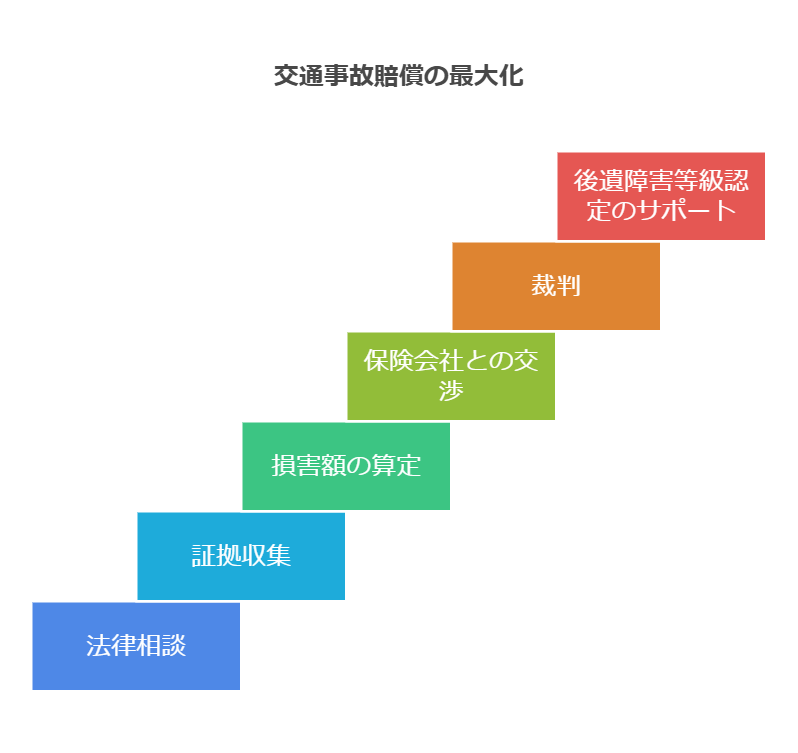

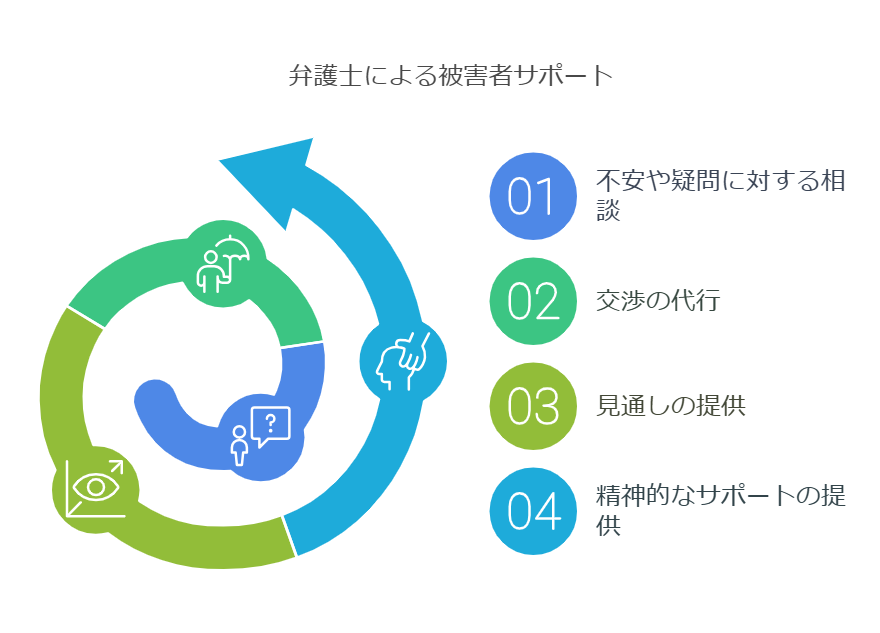

2-2. 弁護士の役割:示談交渉から裁判まで、あなたの全てをサポート

弁護士は、交通事故の被害に遭われた方の 心強いパートナー です。

示談交渉 から 裁判 まで、全ての段階 であなたをサポートします。

弁護士の具体的な役割:

- 法律相談:

- 事故状況や、あなたの希望を詳しくヒアリングします。

- 法的観点 から、今後の見通し や とるべき対応 について、具体的かつ分かりやすく アドバイスします。

- 疑問点 や 不安な点 にも、丁寧にお答えします。

- 証拠収集:

- 事故現場の写真、ドライブレコーダーの映像、警察の捜査記録、目撃者の証言 など、客観的な証拠 を収集します。

- 医師の診断書 や 診療報酬明細書、後遺障害診断書 など、医療記録 を収集します。

- 必要に応じて、専門家(医師、交通事故鑑定人など)の協力を得ます。

- 損害額の算定:

- 収集した証拠に基づき、あなたの損害 を正確に算定します。

- 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害 など、請求できる全ての項目 を洗い出し、最大限の賠償金 を請求します。

- 将来介護費用 や 逸失利益 など、将来発生する可能性のある損害 についても、算定に含めます。

- 保険会社との示談交渉:

- あなたに代わって、保険会社と交渉 します。

- 法律の専門家 として、対等な立場 で交渉し、あなたの権利 を守ります。

- 保険会社の主張 には、法的な根拠 をもって反論し、粘り強く交渉 を続けます。

- 最大限の賠償金 を獲得できるよう、全力を尽くします。

- 裁判:

- 示談交渉が決裂した場合には、裁判 を提起します。

- 訴状 の作成、証拠 の提出、法廷 での主張など、裁判手続き の全てを代行します。

- 裁判官 に、あなたの主張を 分かりやすく 伝え、有利な判決 を勝ち取るために、全力を尽くします。

- 後遺障害等級認定のサポート:

- 後遺障害 が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定 の申請をサポートします。

- 医師との連携 を図り、適切な後遺障害診断書 を作成してもらいます。

- 必要書類 の収集、申請手続き の代行など、全面的にサポート します。

- 認定結果 に不満がある場合には、異議申立て や 裁判 もサポートします。

- その他:

- 保険金請求 の手続き(人身傷害保険、労災保険など)

- 加害者・加害者の保険会社 との連絡

- 刑事事件 への対応(被害者参加制度など)

弁護士は、あなたの代理人 として、交通事故問題の解決 に向けて、全面的にサポート します。

2-3. 精神的な負担からの解放:弁護士があなたの心の支えに

交通事故は、心身ともに大きなダメージ を与えます。

- 怪我の痛み や 治療の苦痛

- 後遺症 への不安

- 仕事 や 日常生活 への影響

- 経済的な不安

- 保険会社との交渉 のストレス

これらの 精神的な負担 は、計り知れません。

弁護士に依頼することで、これらの負担から解放され、治療に専念 することができます。

弁護士は、あなたの 心の支え となり、安心して日常生活 を送れるよう、サポートします。

弁護士による精神的なサポート:

- 不安や疑問 に、いつでも相談に乗ります。

- 保険会社との交渉 を全て代行し、ストレス から解放します。

- 今後の見通し を明確にし、安心感 を提供します。

- あなたの気持ち に寄り添い、精神的なサポート を行います。

交通事故の被害に遭われた方は、一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

2-4. 弁護士に相談するベストタイミング:早期相談の重要性

弁護士への相談は、早ければ早いほど メリットが大きくなります。

早期相談のメリット:

- 証拠の確保:

- 事故直後は、記憶が鮮明 で、証拠 も集めやすい時期です。

- 時間が経つにつれて、記憶 は薄れ、証拠 も失われてしまう可能性があります。

- 早期に弁護士に相談することで、重要な証拠 を確保できる可能性が高まります。

- 適切な治療:

- 弁護士は、医療機関との連携 にも長けています。

- 早期に弁護士に相談することで、適切な治療 を受けるためのサポートを受けることができます。

- 後遺症 が残ってしまった場合でも、早期に適切な治療 を受けていれば、後遺障害等級認定 で有利になる可能性があります。

- 保険会社との交渉:

- 保険会社は、事故直後 から、示談交渉 を開始しようとします。

- 早期に弁護士に相談することで、保険会社との交渉 を全て弁護士に任せることができ、不利な条件 で示談してしまうリスクを回避できます。

- 精神的な負担の軽減:

- 交通事故後は、様々な不安 や ストレス を抱えることになります。

- 早期に弁護士に相談することで、精神的な負担 を軽減し、安心して治療 に専念することができます。

「弁護士に相談するのは、まだ早いかな…」 と迷っている方も、まずは 無料相談 を利用してみることをおすすめします。

3. 弁護士費用特約の徹底活用ガイド:実質0円で弁護士に依頼する方法

弁護士に依頼したいけれど、費用 が心配…。そんな方におすすめなのが、弁護士費用特約 です。

弁護士費用特約を活用すれば、実質0円 で弁護士に依頼できる可能性があります。

ここでは、

- 弁護士費用特約とは何か

- メリットとデメリット

- 具体的な使い方

- よくある誤解

- 使えないケース

などについて、詳しく解説します。

3-1. 弁護士費用特約とは?:仕組みと加入状況を詳しく解説

弁護士費用特約 とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる 特約 の一つで、交通事故などの法的トラブル に巻き込まれた際に、弁護士費用 や 法律相談費用 を保険会社が負担してくれる制度です。

仕組み:

- 被害者 が交通事故に遭い、弁護士 に相談・依頼する。

- 弁護士 は、被害者の代理人として、保険会社との交渉 や 裁判 などの手続きを行う。

- 弁護士費用 や 法律相談費用 が発生する。

- 被害者 が加入している保険会社に、弁護士費用特約 を利用して、費用を請求する。

- 保険会社は、約款 に基づき、弁護士費用 や 法律相談費用 を支払う(保険金額が上限)。

弁護士費用特約の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補償対象 | 弁護士費用、法律相談費用、訴訟費用、事件処理に必要な実費など |

| 補償限度額 | 1事故につき、300万円までが一般的。法律相談費用は10万円までが一般的。 |

| 適用条件 |

|

| 特約加入率 | 増加傾向。保険があることに気付いていない人もいるので注意。 |

| 保険料 | 比較的安いが、弁護士費用の増加(LAC基準の改訂)などにより、増加傾向にあると言われます。 |

適用条件

- 被保険者(またはその家族)が、被害事故 に遭った場合。

- 日本国内で発生した事故であること。

- 保険会社への事前承諾 が必要(弁護士に依頼する前に、保険会社に連絡する)。

- その他、約款に定める条件を満たすこと。

補足:

- 弁護士費用特約 は、自動車保険だけでなく、火災保険、傷害保険、クレジットカード などに付帯できる場合もあります。

- 家族 も補償の対象となる場合があります(同居の親族、別居の未婚の子など)。

- 加害者 になってしまった場合でも、弁護士費用特約 が利用できる場合があります(ただし、保険会社によっては、被害者に過失がない場合に限るなどの条件がある)。

加入状況:

弁護士費用特約の加入率は、年々増加傾向にあります。

しかし、まだ加入していない方や、加入していることを知らない方も多くいます。

ご自身の保険証券を確認し、弁護士費用特約 が付帯されているかどうか、確認してみましょう。また、保険会社や、担当の代理店に聞いてみるのが早いかもしれません。

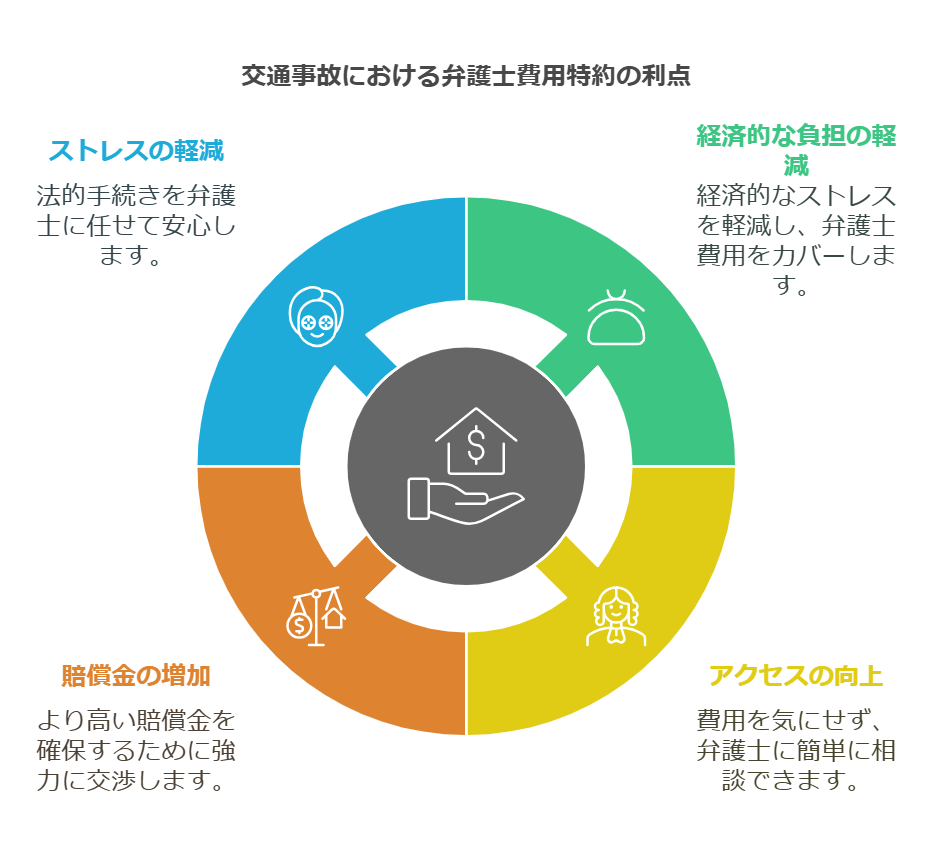

3-2. 弁護士費用特約のメリットとデメリット:注意点も理解する

弁護士費用特約には、多くのメリットがありますが、注意点もいくつかあります。

メリット:

- 経済的な負担の軽減:

- 弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担 を大幅に減らすことができます。

- 交通事故の被害者は、治療費 や 休業損害 などで、経済的に苦しい状況に陥っていることが多いため、弁護士費用特約は非常に心強い味方となります。

- 実質0円 で弁護士に依頼できるケースも多くあります。

- むしろ付帯されているのであれば、使わなければ損です(その分、弁護士費用特約の保険料を多く支払っているため)。

- 弁護士への相談・依頼のハードルが下がる:

- 弁護士費用を気にせずに、気軽に弁護士に相談できます。

- 「弁護士に相談するのは敷居が高い」 と感じている方でも、安心して相談できます。

- 早期に弁護士に相談 することで、適切なアドバイス を受け、有利な解決 につながる可能性が高まります。

- 賠償金増額の可能性が高まる:

- 弁護士は、法律の専門家 として、保険会社と対等に交渉 し、最大限の賠償金 を獲得できるよう、全力を尽くします。

- 後遺障害等級認定 のサポートや、過失割合 の修正など、専門的な知識と経験が必要な場面で、弁護士の存在は非常に大きいです。

- 弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼した場合、基本的に相手から受け取る賠償金は、まるまる手元に残ります。

- 精神的な負担の軽減:

- 保険会社との交渉や、煩雑な手続きを全て弁護士に任せることができます。

- 精神的なストレス から解放され、治療に専念 、仕事、家庭に専念することができます。

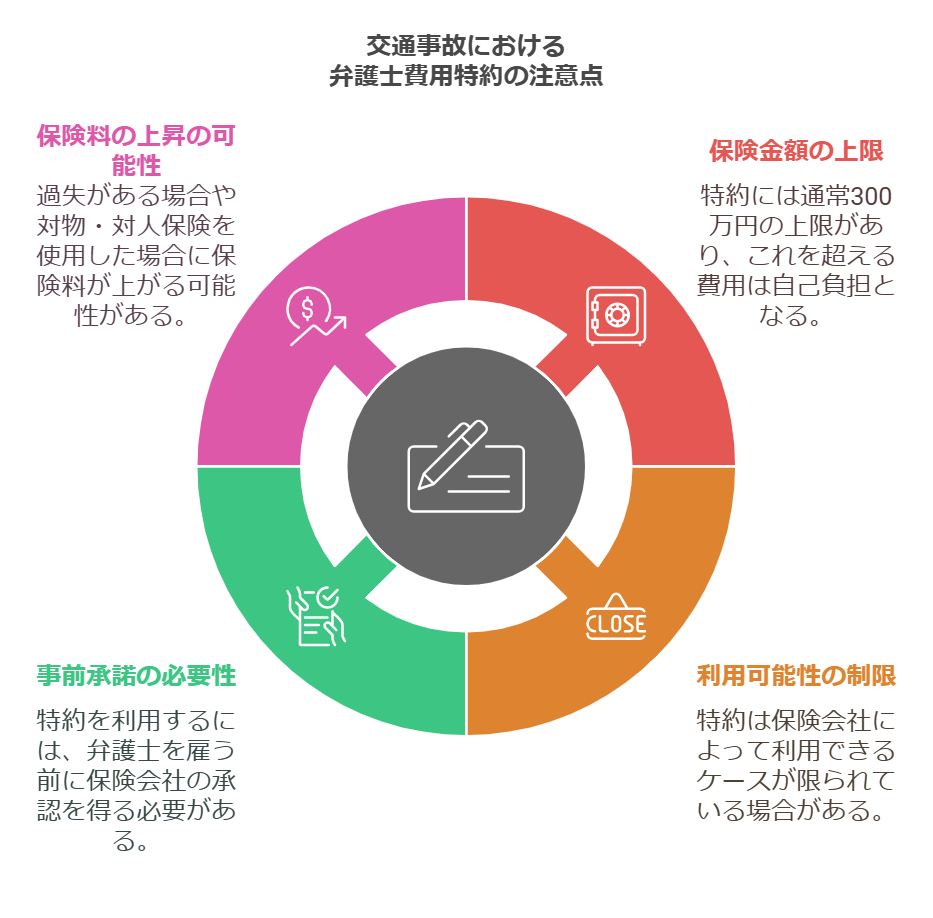

デメリット(注意点):

- 保険金額に上限がある:

- 弁護士費用特約には、保険金額 に上限があります(通常は300万円)。

- 弁護士費用が保険金額を超過した場合には、超過分 は自己負担となります。

- しかし、一般的な交通事故 の場合、弁護士費用が保険金額を超えるケースは まれ です。

- 重度の後遺障害 が残った場合や、死亡事故 の場合など、高額な弁護士費用が発生する可能性がある場合には、注意が必要です。

- 利用できるケースが限定される場合がある:

- 保険会社によっては、弁護士費用特約を利用できるケース を限定している場合があります。

- 約款 をよく確認し、利用条件 を理解しておくことが重要です。

- 保険会社への事前承諾が必要:

- 弁護士費用特約を利用する際には、必ず事前に保険会社に連絡 し、承諾 を得る必要があります。

- 保険会社への連絡をせずに弁護士に依頼してしまうと、弁護士費用特約が利用できない 場合があります。

- 保険料が上がる可能性がある:

- 弁護士費用特約を利用しても、次年度以降の保険料は基本的に上がりません。

- ただし、こちらにも過失があり、対物・対人保険を使用した場合は、対人・対物保険使用の結果として、保険料が上がる可能性があります。これは保険会社がシミュレーションを出してくれます。

- また、弁護士に依頼することで 賠償金が増額 されれば、保険料の値上がり分 を補って余りある経済的メリット を得られる可能性もあります。

デメリット(注意点)のまとめ:

- 弁護士費用特約には、保険金額の上限 や 利用条件 などの制限があります。

- 利用する際には、保険会社への事前承諾 が必要です。

- 保険料が上がる可能性 があるため、事前に保険会社に確認しましょう。

- また、弁護士を介入させたからと言って、必ずしもご希望の結果となるとは限りません。

しかし、これらの注意点を理解した上で、弁護士費用特約を 有効活用 すれば、交通事故の被害者は、大きなメリット を得ることができます。

3-3. 弁護士費用特約の使い方:具体的な手続きと注意点

弁護士費用特約を利用する際には、以下の 具体的な手続き を行う必要があります。

弁護士費用特約の使い方:

- 保険証券の確認:

- まずは、ご自身の加入している 自動車保険、火災保険、傷害保険 などの保険証券を確認し、弁護士費用特約 が付帯されているかどうかを確認します。

- 保険証券が見当たらない場合は、保険会社・代理店に問い合わせて確認しましょう。

- 約款 を確認し、補償内容 や 利用条件 を詳しく確認します。

- 保険会社への連絡:

- 弁護士に相談・依頼する前に、必ず保険会社に連絡 し、弁護士費用特約を利用したい旨 を伝えます。

- 保険会社から、今後の手続き や 必要書類 について、説明があります。

- 保険会社によっては、提携している弁護士事務所 を紹介される場合があります。

- 紹介された弁護士事務所 に依頼しなければならない 義務はありません。ご自身で 信頼できる弁護士 を探して依頼することも可能です。

- 弁護士への相談・依頼:

- 交通事故問題に精通した弁護士に相談し、今後の見通し や 弁護士費用 などについて、詳しく説明を受けます。

- 弁護士に依頼することを決めたら、委任契約 を締結します。

- 委任契約書 の内容をよく確認し、不明な点 は弁護士に質問しましょう。

- 弁護士に、保険会社名、証券番号、弁護士費用特約を利用したい旨 を伝えます。

- 保険会社への申請:

- 弁護士が、保険会社に 弁護士費用特約の利用申請 を行います。

- 保険会社から、必要書類 の提出を求められる場合があります。

- 弁護士が、書類の作成 や 提出 をサポートします。

- 保険会社による審査:

- 保険会社は、提出された書類に基づき、弁護士費用特約の適用 について審査を行います。

- 審査の結果、弁護士費用特約の適用 が認められれば、保険会社から弁護士に 直接 弁護士費用が支払われます。

- 保険金額の上限 を超える弁護士費用が発生した場合には、超過分 は自己負担となります。

- 事件解決:

- 弁護士は、あなたの代理人として、示談交渉 や 裁判 などの手続きを進め、事件解決 に向けて全力を尽くします。

- 事件が解決したら、弁護士から 結果報告 と 費用精算 が行われます。

注意点:

- 保険会社への事前連絡 を忘れないでください。連絡を怠ると、弁護士費用特約が利用できない 場合があります。

- 約款 をよく確認し、補償内容 や 利用条件 を理解しておきましょう。

- 弁護士費用 については、事前に弁護士に 見積もり を依頼し、明確 にしておきましょう。

- 保険金額の上限 を超える弁護士費用が発生する可能性がある場合は、弁護士とよく相談しましょう。

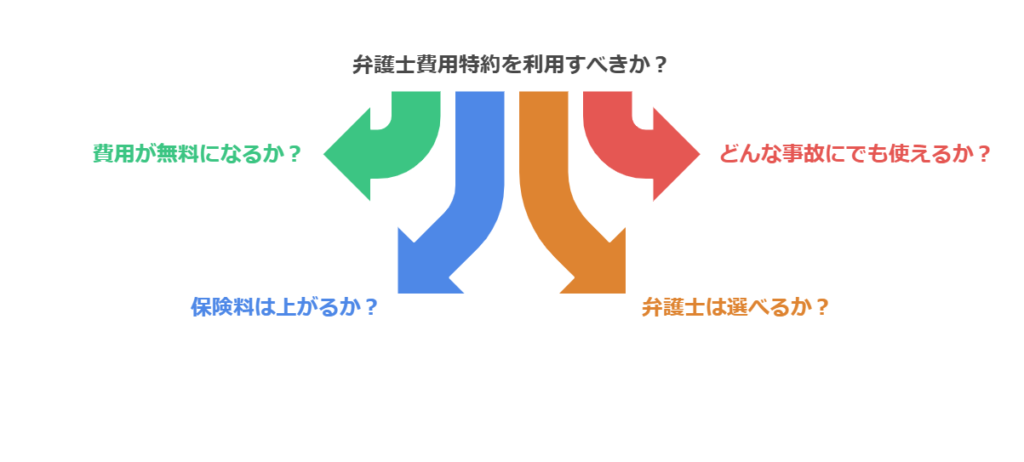

3-4. 弁護士費用特約に関するよくある誤解:Q&A形式で解説

弁護士費用特約については、誤解 や 勘違い が多く見られます。

ここでは、よくある質問 をQ&A形式で解説します。

Q1. 弁護士費用特約を使えば、必ず弁護士費用は無料になるのですか?

A1. いいえ、必ずしも無料になるとは限りません。

弁護士費用特約には、保険金額の上限 があります(通常は300万円)。弁護士費用が保険金額を超過した場合には、超過分 は自己負担となります。

しかし、一般的な交通事故 の場合、弁護士費用が保険金額を超えるケースは まれ です。多くのケースで、実質0円 で弁護士に依頼できます。

Q2. 弁護士費用特約は、どんな交通事故でも利用できますか?

A2. いいえ、利用できないケースもあります。

弁護士費用特約は、被害事故 で、被保険者(またはその家族) に、相手方に請求するものがあれば、基本的に使用できるはずです。しかし、保険会社によっては、こちらに100%の過失があり、完全な賠償案件と見える場合は、弁護士費用特約が利用できない場合があります。

また、飲酒運転 や 無免許運転 など、重大な過失 がある場合には、弁護士費用特約が利用できない場合があります。

約款 をよく確認し、利用条件 を理解しておくことが重要です。

Q3. 弁護士費用特約を使うと、保険料が上がりますか?

A3. 保険会社や加入プラン、事故の状況によって異なります。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は上がりません。

保険料が上がるかどうか、上がる場合はいくら上がるのか、事前に保険会社に確認 することをおすすめします。

Q4. 弁護士費用特約を使うと、自分で弁護士を選べないのですか?

A4. いいえ、そんなことはありません。

保険会社から、提携している弁護士事務所 を紹介されることがありますが、必ずしもその弁護士事務所に依頼しなければならない というわけではありません。

ご自身で 信頼できる弁護士 を探して、依頼することができます。

Q5. 弁護士費用特約は、交通事故以外のトラブルにも使えますか?

A5. いいえ、原則として使えません。

弁護士費用特約は、交通事故 などの 特定の法的トラブル に限定して利用できる特約です。離婚問題 や 相続問題 など、他のトラブルには利用できません。

ただし、保険会社によっては、交通事故以外のトラブル にも対応できる 特約 を用意している場合があります(日常生活に関する事故についての弁護士費用特約など)。

Q6. 弁護士費用特約は、後から加入できますか?

A6. はい、可能です。

弁護士費用特約は、保険期間の途中 でも加入できます。ただし、既に発生している事故 については、遡って適用することはできません。

Q7. 弁護士費用特約の保険金は、いつ支払われますか?

A7. 原則として、弁護士費用が発生した都度、保険会社から弁護士に直接支払われます。

被害者が 一時的に立て替える必要はありません。

ただし、保険金額の上限 を超える弁護士費用が発生した場合には、超過分 は自己負担となります。

Q8. 物損のみでも、弁護士費用特約は使えますか?

A8. 使えます。(ただし、事務所によっては、物損のみでは受任不可のところもあるようです)。

Q9. 係争額が低くても、弁護士費用特約は使えますか?

A9. 使えます。(ただし、事務所によっては、係争額の多寡により受任不可のところもあるようです)。

3-5. 弁護士費用特約を使えないケース:例外事例と対処法

弁護士費用特約は、非常に便利な制度ですが、利用できないケース もあります。

弁護士費用特約を使えないケース:

- 約款に定める除外事由に該当する場合:

- 故意 による事故

- 無免許運転、飲酒運転、薬物使用 などの 重大な過失 による事故

- 闘争行為、自殺行為、犯罪行為 による事故

- 地震、噴火、津波 などの 天災 による事故

- 戦争、暴動、内乱 などによる事故

- 保険会社への事前承諾がない場合:

- 弁護士に依頼する前に、必ず保険会社に連絡 し、承諾 を得る必要があります。

- 保険会社への連絡をせずに弁護士に依頼してしまうと、弁護士費用特約が利用できない 場合があります。

- 保険金額の上限を超える場合:

- 弁護士費用が、保険金額の上限(通常は300万円)を超える場合には、超過分 は自己負担となります。

- 保険契約が失効している場合:

- 保険料の支払いが滞っているなど、保険契約が失効 している場合には、弁護士費用特約は利用できません。

対処法:

- 弁護士費用特約が使えない場合 でも、諦めずに、まずは弁護士に相談しましょう。

- 法テラス(日本司法支援センター)の 法律相談 や、弁護士会の法律相談 など、無料または低額 で相談できる制度があります。

- 分割払い や 後払い に対応している弁護士事務所もあります。

- 完全成功報酬制 の弁護士事務所であれば、着手金 が不要な場合があります。

弁護士費用特約が使えない場合でも、様々な選択肢 があります。まずは、諦めずに 弁護士に相談し、最善の解決策 を見つけましょう。

4. 賠償金増額を実現する具体的な方法:弁護士の交渉テクニックを公開

交通事故の被害に遭われた方が、適正な賠償金 を受け取るためには、様々な知識 と 戦略 が必要です。

ここでは、

- 損害賠償請求の基礎知識

- 損害額を最大化するための証拠収集

- 過失割合の重要性

- 保険会社との交渉術

- 示談交渉が決裂した場合の対応

など、賠償金増額 を実現するための 具体的な方法 について、弁護士の視点から詳しく解説します。

4-1. 損害賠償請求の基礎知識:請求できる項目と計算方法

交通事故の被害者は、加害者(または加害者側の保険会社)に対して、様々な損害 の賠償を請求することができます。

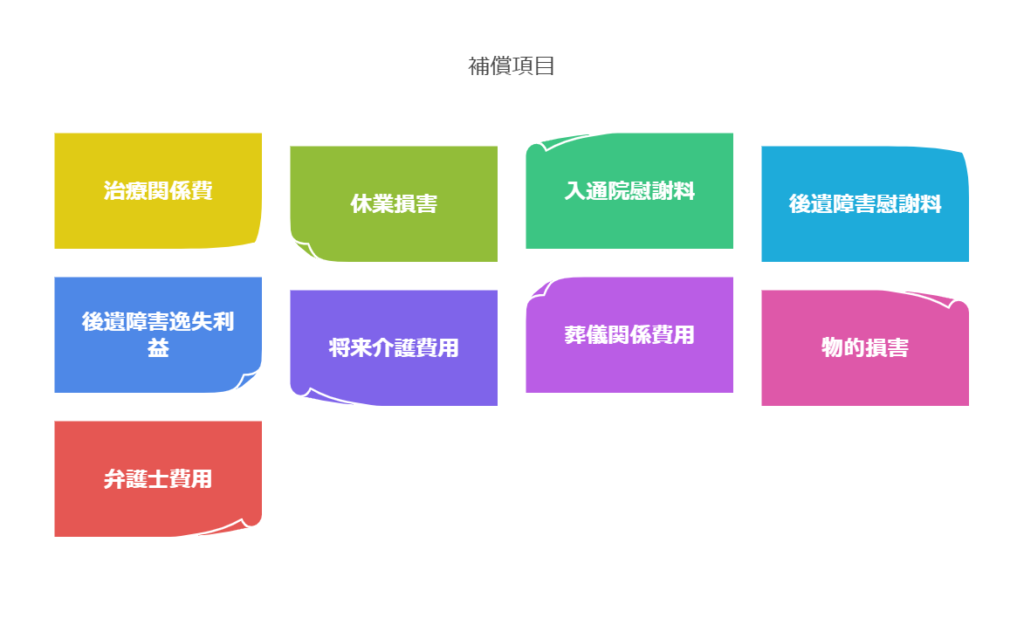

請求できる主な損害項目:

- 治療関係費:

- 診察費、入院費、手術費、投薬費、装具・器具購入費、付添看護費など

- 必要かつ相当な範囲 の費用が認められます。

- 整骨院 や 接骨院 での施術費用も、医師の指示があれば認められる場合があります。

- 温泉療法 や 鍼灸 など、代替医療 の費用は、原則として認められません(医師の指示があり、症状の改善に効果が認められる場合は例外)。

- 休業損害:

- 交通事故による怪我で仕事を休んだために、得られなかった収入

- 給与所得者 の場合は、事故前3ヶ月間の収入を基に、1日あたりの収入を計算し、休業日数を乗じて算出します。

- 自営業者 や 自由業者 の場合は、前年度の確定申告書などを基に、収入を算定します。

- 主婦(家事従事者)の場合も、休業損害 が認められます(賃金センサスを用いて算定)。

- 学生 や 無職 の場合でも、将来得られるはずだった収入(逸失利益)が認められる場合があります。

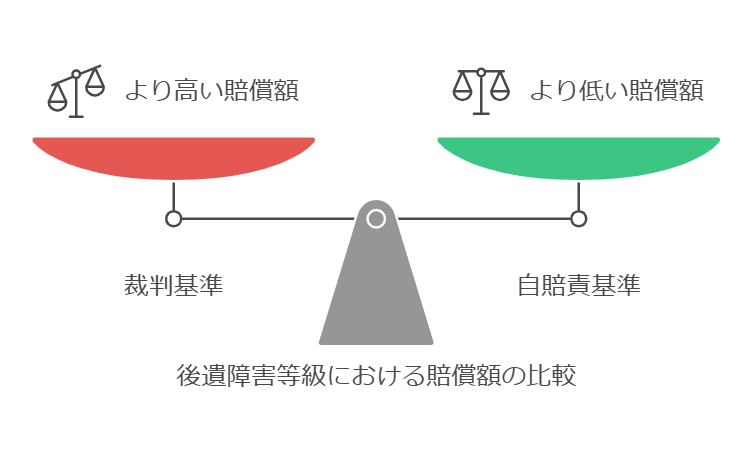

- 入通院慰謝料:

- 交通事故による 精神的・肉体的苦痛 に対する慰謝料

- 入通院期間 や 通院頻度、怪我の程度 などに応じて、裁判基準(弁護士基準)に基づいて算定されます。

- 自賠責保険基準 や 任意保険基準 よりも、裁判基準 の方が高額になります。

- 後遺障害慰謝料:

- 後遺障害 が残ってしまったことによる 精神的・肉体的苦痛 に対する慰謝料

- 後遺障害等級 に応じて、裁判基準(弁護士基準)に基づいて算定されます。

- 後遺障害逸失利益:

- 後遺障害 によって、将来得られるはずだった収入 が減少することに対する補償

- 後遺障害等級、事故前の収入、年齢 などに応じて、算定されます。

- 将来介護費用:

- 後遺障害 により、将来的に介護 が必要になった場合の費用

- 介護の必要性 や 介護の内容、介護期間 などに応じて、算定されます。

- 葬儀関係費用:

- 被害者が死亡した場合、葬儀費用、仏壇購入費、墓石建立費 など

- 物的損害:

- 車両修理費:

- 車両時価額:

- 評価損(格落ち損):

- 代車使用料:

- 休車損害:

- 積荷損害:

- 弁護士費用(弁護士費用特約 が利用できる場合は、保険会社の受け取り)

これらの損害項目を、漏れなく 請求することが、賠償金増額 のための第一歩です。

計算方法:

各損害項目の計算方法は、複雑です。弁護士 に相談し、正確な損害額 を算定してもらうことをおすすめします。

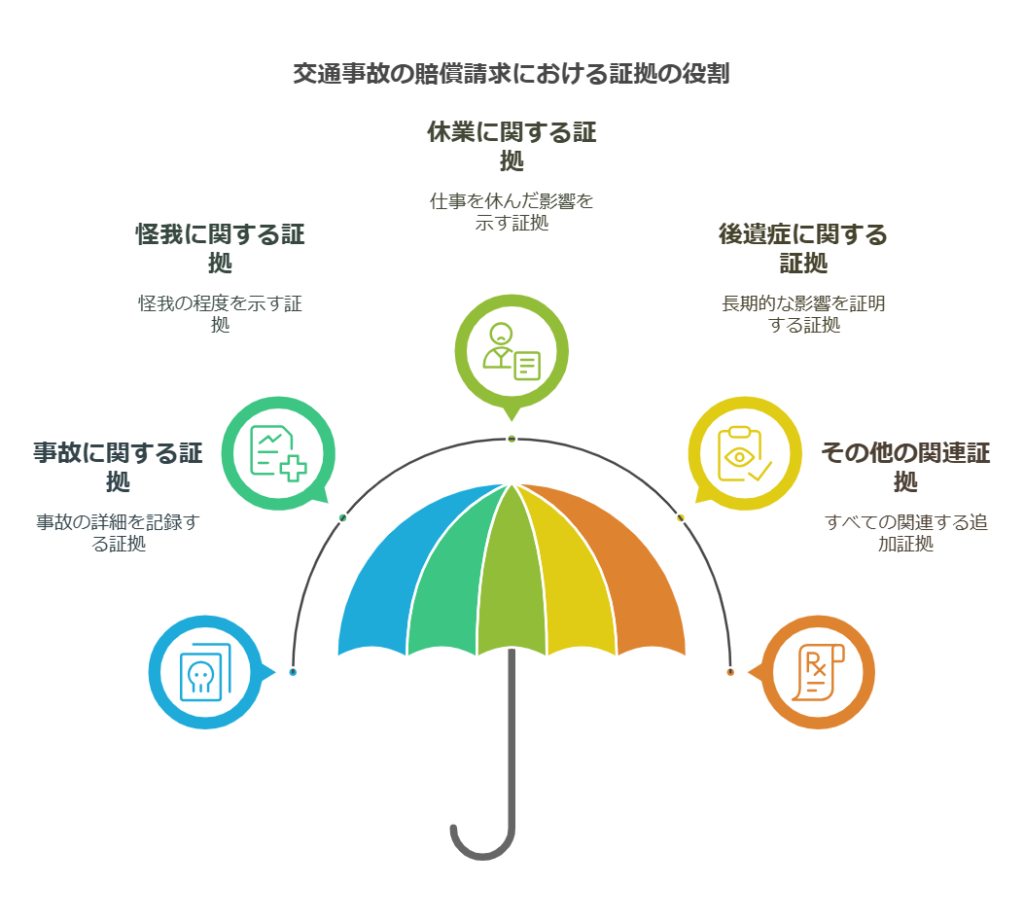

4-2. 損害額を最大化するための証拠収集:徹底解説

損害額 を 最大化 するためには、客観的な証拠 を収集することが不可欠です。

証拠収集のポイント:

- 事故直後 から、できるだけ 早く 証拠収集を開始する。

- 様々な種類 の証拠を集める。

- 客観性 の高い証拠を集める。

- 弁護士 と協力して、証拠収集を行う。

収集すべき証拠の例:

- 交通事故に関する証拠:

- 交通事故証明書:

- 警察に事故の届け出をすると、後日、自動車安全運転センターで発行してもらえます。

- 交通事故の 発生日時、場所、当事者 などを証明する 公的な書類 です。

- 事故現場の写真・動画:

- スマートフォン や カメラ で、事故現場の状況、車両の損傷状況、道路状況などを撮影します。

- 様々な角度 から、できるだけ多く 撮影しておきましょう。

- 日付 や 時刻 が記録されるように設定しておきましょう。

- ドライブレコーダーの映像:

- 事故の瞬間 が記録されている 貴重な証拠 となります。

- SDカード を抜き取り、上書きされないように 大切に保管しましょう。

- 映像 を 編集 したり、消去 したりしないでください。

- 目撃者の証言:

- 事故を目撃した人がいれば、氏名、連絡先 を聞いておきましょう。

- 可能であれば、証言 を 書面 や 録音 で残しておきましょう。

- 警察の捜査記録:

- 実況見分調書、供述調書 など、警察が作成した捜査記録は、重要な証拠 となります。

- 弁護士 を通じて、開示請求 することができます。

- 交通事故証明書:

- 怪我に関する証拠:

- 診断書:

- 医師に、怪我の状況、治療内容、今後の見通し などを記載してもらいます。

- 後遺障害 が残った場合には、後遺障害診断書 を作成してもらいます。

- 複数の医療機関 を受診している場合は、全ての診断書 を集めましょう。

- 診療報酬明細書:

- 医療機関で支払った 治療費 の明細が記載されています。

- 領収書 とともに、大切に保管しましょう。

- 通院記録:

- 通院日、通院先、交通手段、交通費 などを記録しておきましょう。

- 通院交通費 の請求に必要となります。

- 写真:

- 怪我 の状態を、写真 で記録しておきましょう。

- 時間経過 とともに、怪我 の状態がどのように変化したかを記録しておくと、後遺障害 の認定に有利になる場合があります。

- 診断書:

- 休業に関する証拠:

- 休業損害証明書:

- 勤務先 に、休業期間、休業理由、休業中の給与 などを証明してもらいます。

- 会社員 の場合は、必須 の書類です。

- 源泉徴収票、給与明細書:

- 事故前 の収入を証明する書類です。

- 確定申告書:

- 自営業者 や 自由業者 の場合は、前年度 の確定申告書が、収入を証明する書類となります。

- 所得証明書:

- 課税証明書:

- 休業損害証明書:

- 後遺障害に関する証拠:

- 後遺障害診断書:

- 後遺障害 の 種類、程度、労働能力喪失率 などを記載してもらいます。

- 後遺障害等級認定 のための 最も重要な書類 です。

- MRI、CT、レントゲン などの 画像検査 の結果

- 神経学的検査 の結果

- 医師の意見書

- 日常生活状況報告書:

- 後遺障害 によって、日常生活 にどのような 支障 が生じているかを、具体的に記載します。

- 本人 だけでなく、家族 や 介護者 にも作成してもらいましょう。

- 後遺障害診断書:

- その他:

- 車両の修理費用の見積書、請求書、領収書

- 代車 を使用した場合の 領収書

- レッカー代 の領収書

- 事故で破損した物(衣服、眼鏡、携帯電話など)の写真、購入時のレシート

- 事故に関するメモ(事故状況、相手との会話内容など)

これらの証拠を、できる限り多く、できる限り早く 集めることが、賠償金増額 のためには非常に重要です。

4-3. 過失割合の重要性:5%の違いが賠償額に大きく影響する

過失割合 とは、交通事故が発生した原因について、加害者 と 被害者 の どちらにどれだけの責任があるか を示す割合です。

過失割合は、損害賠償金額 に 大きく影響 します。

例えば、

- 損害額が1,000万円

- 被害者の過失割合が20%

の場合、被害者が受け取れる賠償金は、

1,000万円 × (100% – 20%) = 800万円

となり、200万円 も減額されてしまいます。

過失割合は、1% 違うだけで、賠償金額が 数万円、場合によっては 数十万円 も変わってくることがあります。

過失割合の決定基準:

過失割合は、

- 過去の裁判例(判例タイムズなど)

- 道路交通法 などの 法律

- 事故現場の状況

- 当事者の供述

- ドライブレコーダーの映像、防犯カメラ

- 目撃者の証言

など、様々な要素を総合的に考慮して、決定されます。

保険会社が提示する過失割合 は、必ずしも 適正 とは限りません。保険会社は、自社の支払いを少なくするため に、被害者側の過失割合を 多めに 見積もる傾向があります。

弁護士 は、

- 過去の裁判例 を詳細に分析し、

- 事故現場 を調査し、

- ドライブレコーダーの映像 、防犯カメラや 目撃者の証言 などの 客観的な証拠 を収集し、

- 法律の専門家 として、

適正な過失割合 を主張し、保険会社と交渉 します。

過失割合の修正例:

- 事例1: 交差点での出会い頭事故

- 保険会社提示:被害者40%:加害者60%

- 弁護士介入後:被害者20%:加害者80% に修正

- 事例2: 追突事故

- 保険会社提示:被害者10%:加害者90%

- 弁護士介入後:被害者0%:加害者100% に修正

- 事例3: 自転車と自動車の事故

- 保険会社提示:被害者50%:加害者50%

- 弁護士介入後:被害者30%:加害者70% に修正

これらの事例のように、弁護士が介入することで、過失割合が大幅に修正 されるケースは少なくありません。

過失割合 に 少しでも疑問 がある場合は、必ず弁護士に相談 しましょう。

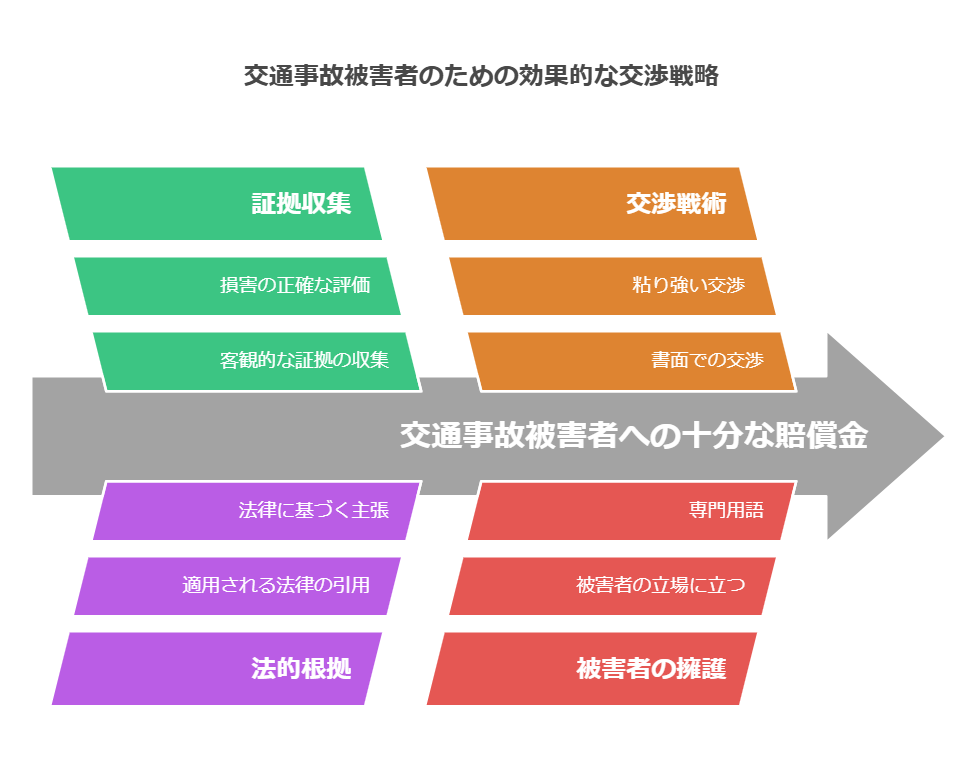

4-4. 保険会社との交渉術:弁護士の交渉テクニックを公開

保険会社との交渉は、専門的な知識 と 経験 が必要です。 一般の方 が、保険会社の担当者と 対等に交渉 するのは、非常に困難 です。

ここでは、弁護士が実際に使用している交渉テクニック を、一部公開します。

弁護士の交渉テクニック:

- 徹底的な証拠収集:

- 前述したように、客観的な証拠 を収集し、損害額 を正確に算定します。

- 証拠 に基づいて交渉することで、保険会社 の主張を 論破 しやすくなります。

- 法的根拠に基づいた主張:

- 道路交通法、民法、自動車損害賠償保障法 などの 法律 や、過去の裁判例 に基づいて、論理的に主張 を展開します。

- 保険会社の担当者 は、法律の専門家 ではありません。法的根拠 を示されると、反論 しにくくなります。

- 粘り強い交渉:

- 保険会社は、簡単には 賠償金を増額しません。

- 弁護士 は、諦めずに、粘り強く 交渉を続けます。

- 何度も交渉 を重ねることで、保険会社 の 譲歩 を引き出すことができます。

- 裁判も辞さない姿勢:

- 示談交渉 が決裂した場合には、裁判 になる可能性もあります。

- 弁護士 は、裁判 も視野に入れながら、交渉を進めます。

- 裁判 になることを 恐れない姿勢 を示すことで、保険会社 に プレッシャー をかけることができます。

- 被害者の立場に立った交渉:

- 弁護士 は、被害者の気持ち に寄り添い、被害者の立場 に立って交渉します。

- 保険会社 は、被害者の心情 を理解しようとしない場合があります。

- 弁護士 は、被害者の苦しみ や 損害 を 保険会社 に伝え、共感 を得ようと努めます。

- 専門用語を使わない:

- 保険会社 は、専門用語 を多用して、被害者 を 煙に巻こう とすることがあります。

- 弁護士 は、専門用語 を使わず、分かりやすい言葉 で説明し、被害者 が 理解 できるように努めます。

- 書面での交渉:

- 電話 での交渉は、言った言わない のトラブルになる可能性があります。

- 弁護士 は、書面 で交渉し、証拠 を残します。

- 交渉期限の設定:

- 保険会社 は、交渉 を 長引かせよう とすることがあります。

- 弁護士 は、交渉期限 を設定し、早期解決 を目指します。

- 譲歩案の提示:

- 一方的に 要求を主張するだけでなく、場合によっては、譲歩案 を提示します。

- 譲歩案 を提示することで、保険会社 も 譲歩 しやすくなります。

- 上司との交渉:

- 保険会社の担当者 との交渉が 難航 する場合は、上司 との交渉を求めることがあります。

これらのテクニックは、弁護士 が 長年の経験 で培ってきたものです。

一般の方 が、これらのテクニックを全て習得するのは、難しいかもしれません。

交通事故の賠償金は、あなたの将来 を左右する大切なお金 です。

少しでも多く の賠償金を受け取るためには、弁護士 に依頼し、専門的な交渉 をしてもらうことを強くおすすめ します。

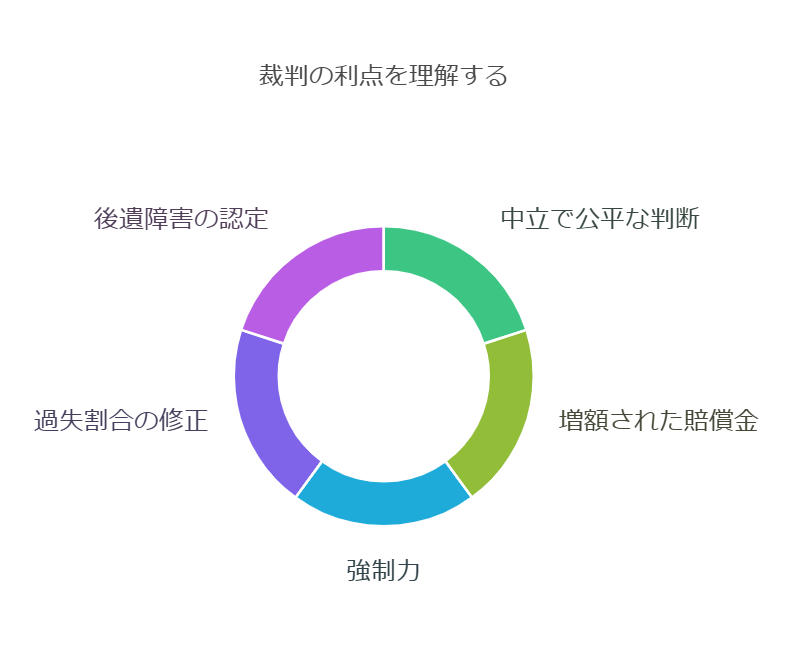

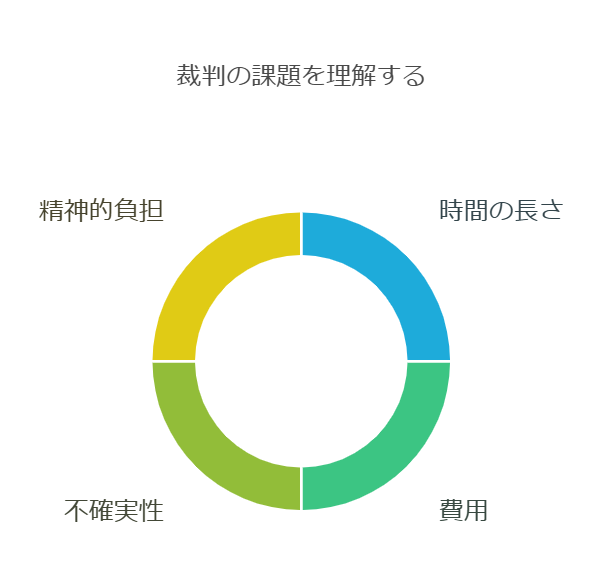

4-5. 示談交渉が決裂した場合:裁判のメリットとデメリット

保険会社との示談交渉 が 決裂 した場合、裁判 によって解決を図ることになります。

裁判のメリット:

- 公正な判断:

- 裁判官 は、中立・公平 な立場で、法律 に基づいて判断します。

- 保険会社 の 一方的な主張 が通ることはありません。

- 賠償金増額の可能性:

- 裁判 では、裁判基準(弁護士基準)に基づいて 損害額 が算定されます。

- 裁判基準 は、保険会社の基準 よりも 高額 になるため、賠償金が増額 される可能性があります。

- 強制力:

- 裁判 で 判決 が確定すると、強制執行 が可能になります。

- 保険会社 が 判決 に従わない場合でも、強制的に 賠償金を支払わせることができます。

- 過失割合の修正:

- 裁判 では、過失割合 についても、改めて判断されます。

- 保険会社 が提示した 過失割合 が 不当 な場合には、修正 される可能性があります。

- 後遺障害等級認定の可能性:

- 保険会社 が 後遺障害 を認めない場合でも、裁判 で 医学的な証拠 を提出し、後遺障害 を立証できる可能性があります。

- 後遺障害等級 が認定されれば、賠償金額 は大幅に増額されます。

裁判のデメリット:

- 時間 がかかる:

- 裁判 は、解決 までに 長期間(1年以上)かかることがあります。

- 精神的な負担 が大きくなる可能性があります。

- 費用 がかかる:

- 弁護士費用 が、示談交渉 の場合よりも 高額 になる可能性があります。

- 裁判所 に納める 手数料(印紙代など)も必要になります。

- 弁護士費用特約 を利用している場合でも、保険金額の上限 を超える可能性があります。

- 必ずしも勝訴できるとは限らない:

- 裁判 は、必ずしも 被害者に有利な判決が出るとは限りません。

- 敗訴 した場合、賠償金 を受け取れない、または 減額 される可能性があります。

- 相手方 の 弁護士費用 を負担しなければならない場合もあります。

- 精神的な負担:

- 裁判 は、公開 の法廷で行われます。

- 相手方 の弁護士から、厳しい質問 を受けることもあります。

- 精神的な負担 が大きくなる可能性があります。

裁判のメリットとデメリット を比較検討し、弁護士 とよく相談した上で、裁判 をするかどうかを決定しましょう。

弁護士 は、裁判 になった場合でも、あなたの 心強い味方 です。

訴状 の作成、証拠 の提出、法廷 での主張など、裁判手続き の全てを代行し、あなたを勝利 に導くために、全力を尽くします。

5. 後遺障害認定で泣き寝入りしないための重要ポイント:等級認定を勝ち取る方法

交通事故で 後遺症 が残ってしまった場合、後遺障害等級認定 を受けることで、後遺障害慰謝料 や 後遺障害逸失利益 など、高額な賠償金 を受け取ることができます。

しかし、後遺障害等級認定 は、簡単ではありません。

保険会社は、できるだけ低い等級 に認定しようとしたり、後遺障害 そのものを認めない、という対応をしてくることもあります。

ここでは、

- 後遺障害 とは何か

- 後遺障害等級認定 の流れ

- 後遺障害等級認定 の基準

- 後遺障害診断書 の重要性

- 後遺障害等級認定 を有利に進めるための対策

- 認定結果 に不満がある場合の対処法

など、後遺障害等級認定 で 泣き寝入り しないための 重要ポイント を、詳しく解説します。

5-1. 後遺障害とは?:症状固定と後遺障害等級認定

後遺障害 とは、交通事故による 怪我 が 治療 を続けても これ以上改善の見込みがない 状態(症状固定)になった後も、身体 や 精神 に残ってしまった 障害 のことです。

症状固定 とは、

- 治療 を続けても、症状 が 良くも悪くもならない 状態

- 症状 が 一進一退 を繰り返す状態

- 症状 が 安定 し、恒久的 に残ると判断される状態

などを指します。

症状固定 の時期は、医師 が判断します。被害者が勝手に判断することはできません。

後遺障害 が残った場合、後遺障害等級認定 を受けることで、後遺障害慰謝料 や 後遺障害逸失利益 などの 賠償金 を請求することができます。

後遺障害等級認定 とは、

- 後遺障害 の 種類 や 程度 に応じて、1級から14級 までの 等級 を認定する制度です。

- 等級 が 1つ 違うだけで、賠償金額 が 大きく変わる ことがあります。

- 自賠責保険 の 後遺障害等級認定 の基準に基づいて、損害保険料率算出機構 が審査を行います。

後遺障害等級認定 は、交通事故の賠償問題 において、非常に重要なポイント となります。

5-2. 後遺障害等級認定の流れ:申請から認定までのプロセス

後遺障害等級認定 の申請方法は、

- 事前認定

- 被害者請求

の2種類があります。

事前認定:

- 加害者側 の 保険会社 が、後遺障害等級認定 の申請手続きを行う方法です。

- 被害者 は、医師 に 後遺障害診断書 を作成してもらい、保険会社 に提出するだけで、手続きは保険会社 が行います。

- 手間 がかからないというメリットがありますが、保険会社 が 積極的に 等級認定に動いてくれない場合がある、というデメリットがあります。

被害者請求:

- 被害者 が、自ら 後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。

- 必要書類 を自分で収集し、自賠責保険会社 に提出する必要があります。

- 手間 はかかりますが、主体的に 等級認定を進めることができる、というメリットがあります。

後遺障害等級認定の流れ(事前認定の場合):

- 症状固定:

- 医師が、症状固定 と診断します。

- 後遺障害診断書の作成:

- 医師に、後遺障害診断書 を作成してもらいます。

- 保険会社への書類提出:

- 後遺障害診断書 などの必要書類を、加害者側 の 保険会社 に提出します。

- 損害保険料率算出機構による審査:

- 保険会社 は、提出された書類を、損害保険料率算出機構 に送付します。

- 損害保険料率算出機構 は、提出された書類に基づいて、後遺障害等級 を審査します。

- 必要に応じて、被害者 に 面談 を行ったり、医療照会 を行ったりすることがあります。

- 等級認定結果の通知:

- 損害保険料率算出機構 は、審査結果を 保険会社 に通知します。

- 保険会社 は、被害者に 等級認定結果 を通知します。

後遺障害等級認定の流れ(被害者請求の場合):

- 症状固定:

- 医師が、症状固定 と診断します。

- 後遺障害診断書の作成:

- 医師に、後遺障害診断書 を作成してもらいます。

- 必要書類の収集:

- 後遺障害診断書 以外にも、

- 交通事故証明書

- 診断書

- 診療報酬明細書

- 通院交通費明細書

- 休業損害証明書

- レントゲン、MRI、CT などの 画像

- その他、後遺障害の程度を証明する資料

など、様々な書類 を収集する必要があります。

- 後遺障害診断書 以外にも、

- 自賠責保険会社への申請:

- 収集した書類を、加害者 が加入している 自賠責保険会社 に提出します。

- 損害保険料率算出機構による審査:

- 自賠責保険会社 は、提出された書類を、損害保険料率算出機構 に送付します。

- 損害保険料率算出機構 は、提出された書類に基づいて、後遺障害等級 を審査します。

- 必要に応じて、被害者 に 面談 を行ったり、医療照会を行ったりすることがあります。

- 等級認定結果の通知:

- 損害保険料率算出機構 は、審査結果を 自賠責保険会社 に通知します。

- 自賠責保険会社 は、被害者に 等級認定結果 を通知します。

被害者請求 は、手間 がかかりますが、弁護士 に依頼すれば、書類の収集 や 申請手続き を 全て代行 してもらえます。

5-3. 後遺障害等級認定の基準:等級ごとの具体的な症状と賠償額

後遺障害等級は、1級 から 14級 まであり、数字が小さいほど、障害の程度が重く、賠償金額 も 高額 になります。

ここでは、賠償実務上、よく問題となるもののみを取り上げます。

主な後遺障害等級と、具体的な症状、賠償額(裁判基準)の目安:

| 等級 | 障害の内容 | 裁判基準(弁護士基準)による賠償額の目安(自賠責保険金額) |

|---|---|---|

| 11級 | ・脊柱に変形を残すもの(7号) | 420万円(331万円) |

| 12級 | ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(6号) ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(7号) ・局部に頑固な神経症状を残すもの(13号) | 290万円(224万円) |

| 14級 | ・局部に神経症状を残すもの(9号) | 110万円(75万円) |

※上記は、裁判基準(弁護士基準)による 後遺障害慰謝料 の目安です。自賠責保険 の基準では、これよりも 低額 になります。

※後遺障害逸失利益 は、後遺障害等級、年齢、収入 などに応じて、個別に計算されます。

※上記以外 にも、様々な後遺障害があります。

後遺障害等級認定は、非常に複雑 です。

専門的な知識がないと、適切な等級に認定されない可能性があります。

弁護士に相談し、適切なアドバイス を受けることを強くおすすめ します。

5-4. 後遺障害診断書の重要性:医師との連携と記載内容のポイント

後遺障害診断書 は、後遺障害等級認定のための 最も重要な書類 です。

後遺障害診断書には、

- 傷病名

- 自覚症状

- 他覚所見(医師が客観的に確認できる症状)

- 検査結果(レントゲン、MRI、CT、可動域制限など)

- 後遺障害の内容

- 今後の見通し

などが記載されます。

後遺障害診断書 の 記載内容 が、後遺障害等級 を 大きく左右 します。

後遺障害診断書 を作成する際には、以下の ポイント に注意しましょう。

- 後遺障害診断書 は、症状固定後 に作成してもらう。

- 交通事故問題に詳しい医師 に作成してもらう(現実的には、治療を担当した主治医になります)

- 整形外科、脳神経外科、神経内科 など、後遺障害の種類 に応じて、適切な診療科 を受診しましょう。

- 弁護士から、協力医 を紹介してもらうことも可能です。

- 後遺障害診断書 は、症状固定後 に作成してもらう。

- 交通事故問題に詳しい医師 に作成してもらう。

- 整形外科、脳神経外科、神経内科 など、後遺障害 の 種類 に応じて、適切な診療科 を受診しましょう。

- 弁護士 から、協力医 を紹介してもらうことも可能です。

- 医師に、自覚症状 や 日常生活への支障 を 詳しく 伝える。

- 痛み、しびれ、麻痺、可動域制限、筋力低下 など、具体的な症状 を伝えましょう。

- 仕事、家事、育児、趣味 など、日常生活でどのような支障 が生じているかを伝えましょう。

- 精神的な苦痛(PTSD、うつ病など)についても、医師 に相談しましょう。

- 必要な検査 を受ける。

- レントゲン、MRI、CT などの 画像検査

- 神経学的検査(筋電図検査、神経伝導速度検査など)

- その他、医師が必要と判断した検査

- 後遺障害診断書 の 記載内容 を 確認 する。

- 誤字脱字 がないか

- 記載漏れ がないか

- 事実と異なる記載 がないか

- 不明な点は医師に質問する

- 後遺障害診断書の原本は、大切に保管する(申請時には原本が必要です)。

- コピー を複数用意しておくと便利です。

弁護士 は、後遺障害診断書 の作成について、医師 と連携し、適切な内容 が記載されるよう、サポートします。

5-5. 後遺障害等級認定を有利に進めるための対策:弁護士のサポート

後遺障害等級認定を有利 に進めるためには、様々な対策 を講じる必要があります。

弁護士 は、以下のようなサポートを行います。

- 医療機関との連携:

- 交通事故問題に詳しい医師 を紹介します。

- 医師 と連携し、適切な検査 や 治療 が受けられるよう、サポートします。

- 医師 に、後遺障害診断書 の作成を依頼し、記載内容 についてアドバイスします。

- 証拠収集:

- 後遺障害の存在と程度 を証明するための証拠を収集します。

- 具体的には、以下の資料などです。

- レントゲン、MRI、CTなどの画像検査の結果

- 神経学的検査の結果

- 医師の意見書

- 日常生活状況報告書

- その他、後遺障害の程度を証明する資料

- 申請手続きの代行:

- 後遺障害等級認定の申請手続きを全て代行します。

- 必要書類 の収集、申請書 の作成、提出 など、煩雑な手続き を全て任せることができます。

- 保険会社との交渉:

- 保険会社が後遺障害 を認めない、または低い等級 を主張してくる場合には、弁護士が交渉します。

- 医学的な証拠をもとに、後遺障害の存在と程度を主張し、適切な等級に認定されるよう、交渉します。

- 異議申立て:

- 後遺障害等級認定の結果に不満がある場合には、異議申立てを行うことができます。

- 弁護士 は、異議申立書 の作成、新たな証拠 の収集、意見書 の作成など、異議申立てをサポートします。

- 裁判:

- 異議申立てでも 納得 のいく結果が得られない場合には、裁判を提起することもできます。

- 弁護士は、裁判の全ての手続き を代行し、あなたを勝利 に導くために、全力を尽くします。

後遺障害等級認定は、専門的な知識と経験が必要です。

弁護士に依頼することで、適切な等級に認定される可能性が高まります。

5-6. 後遺障害等級認定に不満がある場合:異議申立てと裁判

後遺障害等級認定の結果に不満がある場合、

- 異議申立て

- 紛争処理機構への申立て

- 裁判

という方法で、不服 を申し立てることができます。

異議申立て:

- 自賠責保険会社または任意保険会社に対して、後遺障害等級認定の結果に異議 を申し立てる手続きです。

- 何度でも申し立てることができますが、新たな証拠を提出しなければ、等級認定が覆る可能性は高くありません。

- 異議申立書 を作成し、新たな証拠 とともに提出します。

- 弁護士 に依頼すれば、異議申立書の作成や、新たな証拠 の収集をサポートしてもらえます。

裁判:

- 裁判所に訴訟を提起し、後遺障害等級 の 認定 を求める手続きです。

- 裁判 では、医学的な証拠 だけでなく、法律的な主張 も重要になります。

- 弁護士 に依頼すれば、訴状 の作成、証拠 の提出、法廷 での主張など、裁判手続き の全てを代行してもらえます。

- 裁判 で 勝訴 すれば、裁判所 が 後遺障害等級 を認定し、保険会社 に対して 賠償金 の支払いを命じます。

異議申立て と 裁判 のどちらを選択するかは、個別の状況 によって異なります。

弁護士 とよく相談し、最善の方法 を選択しましょう。

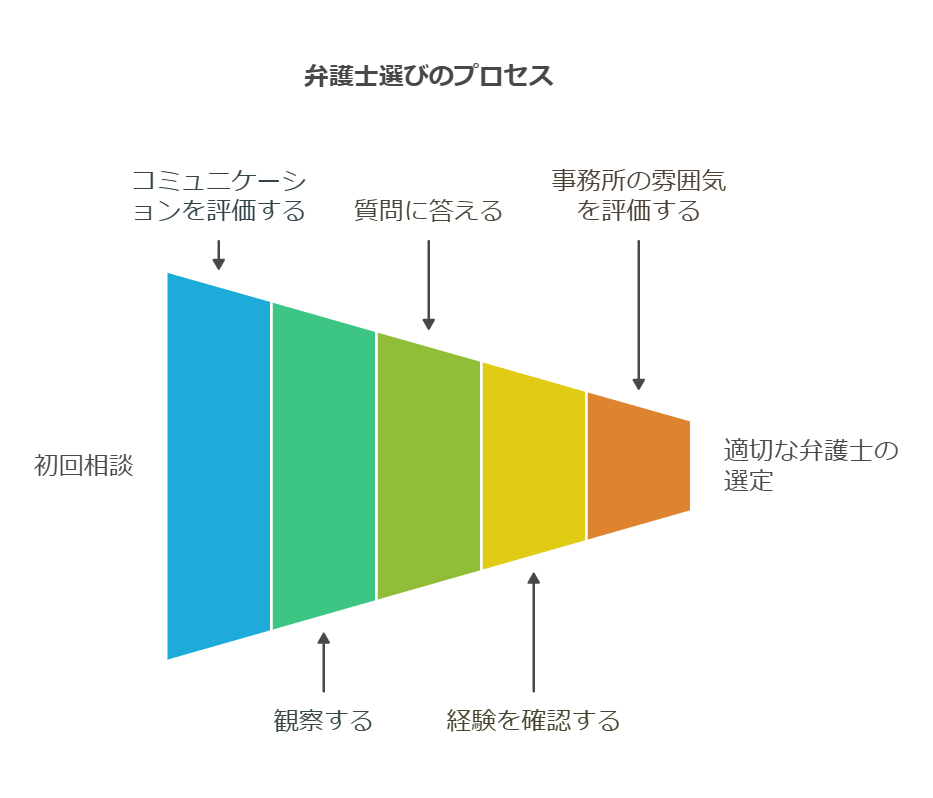

6. 川越市の弁護士事務所選びで失敗しないための7つのコツ:あなたに最適な弁護士の見つけ方

交通事故問題の解決は、どの弁護士に依頼するか によって、結果 が大きく左右されます。

ここでは、川越市 で 交通事故に強い弁護士 を見つけるための 7つのコツ をご紹介します。

6-1. 弁護士選びの重要性:交通事故問題解決の鍵を握る

交通事故問題 は、法律、医学、保険 など、様々な専門知識 が必要となる、非常に複雑な問題 です。

一般の方 が、一人で 保険会社と交渉したり、後遺障害等級認定の手続きを行ったりするのは、非常に困難 です。

弁護士 は、法律の専門家 として、あなたの 権利 を守り、最大限の利益 を得るために、全力でサポート します。

弁護士選び は、交通事故問題解決 の 鍵 を握ると言っても過言ではありません。

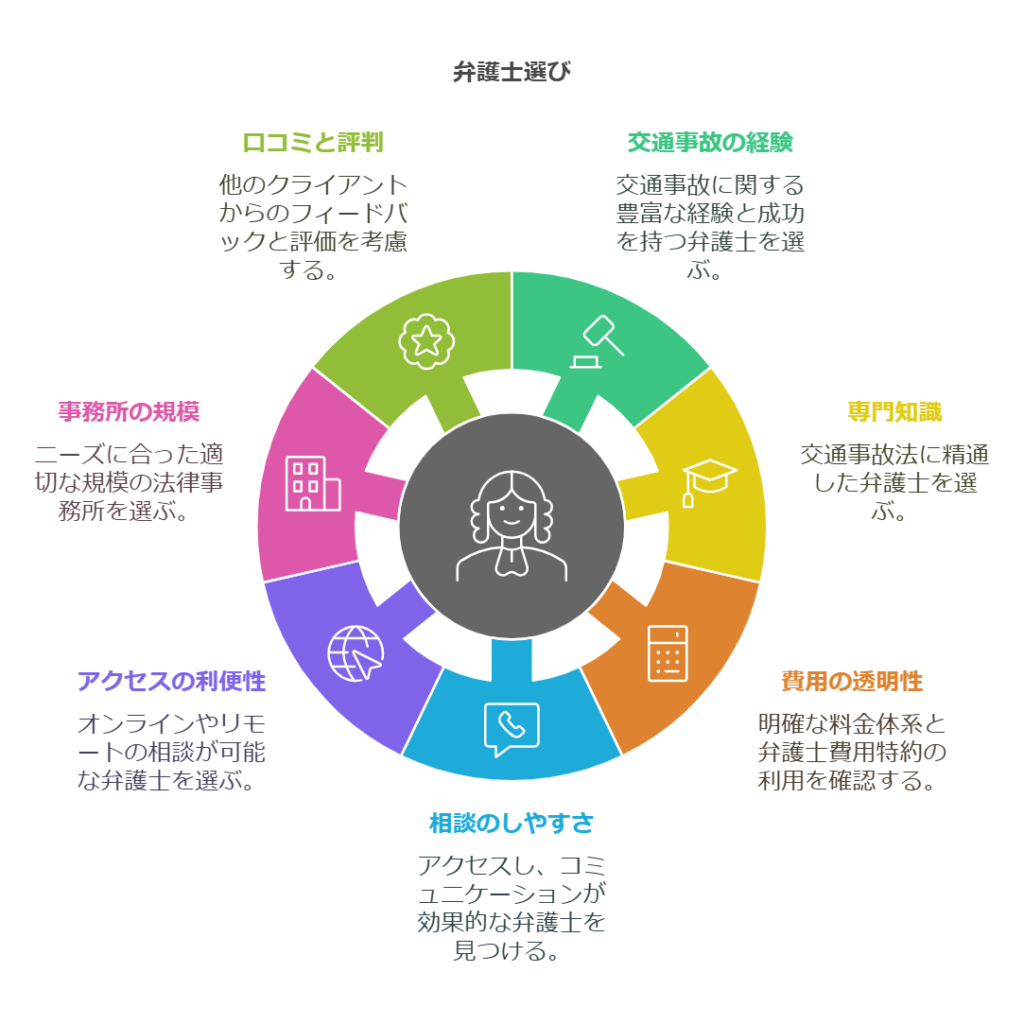

6-2. 弁護士事務所の比較ポイント:7つの評価基準

多くの弁護士事務所 がありますが、その中から、あなたに最適な弁護士 を見つけるためには、以下の 7つの評価基準 で比較検討することが重要です。

- 交通事故の取扱件数・解決実績:

- 交通事故 の 取扱件数 が 多い 弁護士事務所は、経験 が豊富で、ノウハウ を蓄積しています。

- 解決実績 が 豊富 な弁護士事務所は、高い交渉力 や 裁判スキル を持っている可能性があります。

- ホームページ で 実績 を公開している事務所もありますし、直接質問 して確認することもできます。

- 具体的な解決事例 を聞いてみるのも良いでしょう。

- 専門性:

- 交通事故 を 専門 に扱っている弁護士事務所は、最新の法律 や 判例 に精通しており、より専門的なアドバイス を受けることができます。

- 「交通事故専門」 や 「交通事故に強い」 といった キーワード で検索してみましょう。

- 弁護士 の プロフィール や 所属団体 を確認し、交通事故 に関する 専門資格 や 研修履歴 があるかを確認しましょう。

- 費用:

- 弁護士費用 は、事務所 によって異なります。

- 相談料、着手金、報酬金、実費 など、料金体系 を事前に確認しましょう。

- 弁護士費用特約 が利用できるかどうかも確認しましょう。

- 複数の事務所 から 見積もり を取り、比較検討しましょう。

- 分割払い や 後払い に対応している事務所もあります。

- 相談のしやすさ:

- 弁護士 との 相性 は、非常に重要です。

- 親身 になって話を聞いてくれるか、質問 に 丁寧 に答えてくれるか、信頼 できるか、などを確認しましょう。

- 無料相談 を利用して、複数の弁護士 と話してみることをおすすめします。

- 電話 や メール での 対応 も確認しましょう。

- 土日 や 夜間 に相談できるかどうかも、確認しておくと良いでしょう。

- アクセス:

- 依頼者とはオンライン相談、訴訟でもリモートで期日が行われていますので、必ずしも最寄の事務所を選ぶ必要性はありません。年々、近所の事務所を選ぶ必要性は減ってきていると言えるでしょう。

- 事務所の規模:

- 大規模 な事務所は、様々な分野 の弁護士が所属しており、専門性 が高い場合があります。

- 小規模 な事務所は、弁護士 との 距離 が近く、親身 に対応してくれる場合があります。

- どちらが良い とは一概には言えません。 ご自身の状況 や 希望 に合わせて、適切な規模 の事務所を選びましょう。

- 口コミ・評判:

- インターネット の 口コミサイト や 評判 を参考にしてみましょう。

- 実際に 弁護士に依頼した人の 意見 は、参考になります。

- ただし、口コミ は あくまで参考 程度にとどめ、鵜呑み にしないようにしましょう。

これらの 評価基準 を参考に、複数の弁護士事務所 を比較検討し、あなたに最適な弁護士 を見つけましょう。

6-3. 無料相談を活用する:複数の弁護士と話してみる

多くの弁護士事務所では、交通事故 に関する 初回無料相談 を実施しています。

無料相談 は、

- 弁護士 の 人柄 や 能力 を見極める

- 事務所 の 雰囲気 を知る

- 費用 や 解決までの見通し などについて、具体的な話 を聞く

ことができる、貴重な機会 です。

無料相談 を利用する際には、以下の ポイント を意識しましょう。

- 複数の弁護士事務所 で 無料相談 を受ける。

- 1つの事務所 だけで決めてしまうのではなく、複数の弁護士 と話してみて、比較検討 することが重要です。

- 事前に 相談したい内容を 整理 しておく。

- 事故状況、怪我の状況、保険会社とのやり取り、疑問点、不安な点 などをメモ しておきましょう。

- 資料(交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書など)を持参すると、より具体的な話 ができます。

- 遠慮せずに 質問する。

- 分からないこと や 不安なこと は、遠慮せずに 質問しましょう。

- 弁護士 が 丁寧に 答えてくれるか、親身 になって話を聞いてくれるか、などを確認しましょう。

- 相性 を見極める。

- 弁護士 との 相性 は、非常に重要です。

- 話しやすい か、信頼できる か、安心して任せられる か、などを確認しましょう。

- 費用 について確認する。

- 弁護士費用 の 料金体系 や 支払い方法 について、詳しく説明を受けましょう。

- 弁護士費用特約 が利用できるかどうかも確認しましょう。

- 見積もり を作成してもらいましょう。

- 解決までの見通し について確認する。

- 示談交渉 で解決できるか、裁判 になる可能性があるか、解決 までに どれくらいの期間 がかかるか、などを確認しましょう。

- 事務所の雰囲気 を確認する。

- 清潔 で 落ち着いた雰囲気 か、スタッフ の対応は 丁寧 か、などを確認しましょう。

無料相談 は、弁護士選び の 第一歩 です。

積極的に活用 し、あなたに最適な弁護士 を見つけましょう。

6-4. 弁護士との相性を見極める:信頼関係を築けるか

弁護士 との 相性 は、交通事故問題 を 円滑 に解決するために、非常に重要 です。

相性の良い弁護士 とは、

- 話しやすい

- 信頼できる

- 安心して任せられる

- 親身 になって相談に乗ってくれる

- 疑問 や 不安 に 丁寧 に答えてくれる

- あなたの気持ち を理解してくれる

- あなたの立場 に立って考えてくれる

など、あなた と 良好な関係 を築ける弁護士です。

相性 を見極めるためには、

- 無料相談 を利用して、直接 弁護士と話してみる

- 電話 や メール での 対応 を確認する

- 弁護士 の 話し方、態度、表情 などを観察する

- あなたの質問 に 丁寧に 答えてくれるか、分かりやすく 説明してくれるか、などを確認する

- 弁護士 の 経験 や 実績、専門性 などを確認する

- 事務所 の 雰囲気 を確認する

など、様々な角度 から 総合的 に判断することが重要です。

弁護士 との 信頼関係 は、交通事故問題解決 の 土台 となります。

信頼関係 を築ける弁護士を選び、二人三脚 で問題解決に取り組みましょう。

6-5. 弁護士費用について確認する:料金体系と支払い方法

弁護士に依頼する際に、最も気になる のが 弁護士費用 でしょう。

弁護士費用は、事務所 によって異なり、料金体系 も様々です。

主な料金体系:

- 着手金+報酬金:

- 着手金 は、弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。事件の難易度や、請求する金額によって異なります。

- 報酬金 は、事件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です(成功報酬)。成功報酬の割合は、事務所によって異なります。

- 完全成功報酬制:

- 着手金 が 無料 で、事件が解決した場合にのみ、報酬金 を支払う料金体系です。

- 初期費用 を抑えることができますが、報酬金 の割合が 高め に設定されている場合があります。

- 時間制(タイムチャージ):

- 弁護士が事件処理に費やした時間に応じて、費用を支払う料金体系です。

- 1時間あたり の料金は、弁護士の経験や専門性によって異なります。

- 定額制:

- 特定の業務(例えば、示談交渉のみ、後遺障害等級認定申請のみなど)について、定額 の費用を支払う料金体系です。

弁護士費用の内訳:

- 相談料:

- 弁護士に相談する際に支払う費用です。

- 初回無料 の事務所も多いです。

- 着手金:

- 弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。

- 報酬金:

- 事件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です(成功報酬)。

- 実費:

- 事件処理に必要な費用(印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代、通信費、宿泊費、鑑定費用など)です。

- 日当:

- 弁護士が遠方に出張した場合などに発生する費用です。

弁護士費用 については、必ず 事前に弁護士に確認し、見積もり を作成してもらいましょう。

確認すべきポイント:

- 料金体系 はどのようになっているか

- 着手金 はいくらか

- 報酬金 の割合はいくらか

- 実費 はどのように精算されるか

- 見積もり に含まれていない費用はあるか

- 分割払い や 後払い は可能か

- 弁護士費用特約 が利用できるか

弁護士費用 について、不明な点 や 不安な点 があれば、遠慮せずに 弁護士に質問しましょう。

6-6. 弁護士に注意する:見分けるポイントと対策

残念ながら、一部 の弁護士の中には、不当に高額な費用 を請求したり、依頼者 の利益を考えずに行動したりする 弁護士 が存在するかもしれません。

そのような弁護士に依頼してしまうと、経済的 にも 精神的 にも 大きな損害 を被る可能性があります。

弁護士 を見分けるための ポイント と、対策 をご紹介します。

弁護士の見分け方:

- 契約 を 急がせる:

- 「今すぐ契約しないと、不利になる」 などと言って、契約 を 急がせる 弁護士には注意が必要です。

- 契約書 の内容をよく確認し、不明な点 は必ず質問しましょう。

- 納得 できるまで、契約 しないようにしましょう。

- 費用 について 説明 が 曖昧:

- 弁護士費用 について、明確な説明 をしない、見積もり を作成しない、高額な費用 を請求する、などの弁護士には注意が必要です。

- 料金体系 や 支払い方法 について、詳しく 説明を求めましょう。

- 見積もり を作成してもらい、費用 の 内訳 を確認しましょう。

- 誇大な宣伝 をしている:

- 「必ず勝てる」、絶対に賠償金が増額できる」 など、誇大な宣伝 をしている弁護士には注意が必要です。

- 交通事故の解決 は、様々な要素 によって左右されるため、100%確実 なことはありません。

- 依頼者の話をよく聞かない:

- 依頼者の話をよく聞かず、一方的 に話を進める弁護士には注意が必要です。

- 親身 になって相談に乗ってくれる弁護士を選びましょう。

- 連絡が取りにくい:

- 電話 や メール での 連絡 が 取りにくい、返信 が遅い、などの弁護士には注意が必要です。

- スムーズ に 連絡 が取れる弁護士を選びましょう。

- 他の弁護士を批判 する:

- 他の弁護士を批判したり、悪口 を言ったりする弁護士には注意が必要です。

- 強引な態度をとる:

- 高圧的な態度 をとったり、強引 に 契約 を迫ったりする弁護士には注意が必要です。

- 事務所が不審:

- 事務所が存在しない、所在地が不明などの弁護士には注意が必要です。

対策:

- 複数 の弁護士に相談する。

- 契約書 の内容をよく確認する。

- 費用 について、明確 な説明を求める。

- 見積もり を作成してもらう。

- インターネット で 評判 を確認する。

弁護士に騙されないために、慎重に弁護士を選びましょう。

7. 交通事故に関するよくある質問(FAQ):弁護士が疑問を解決

ここでは、交通事故 に関する よくある質問 について、Q&A形式 でお答えします。

7-1. 相談・依頼に関するQ&A

Q1. 交通事故に遭ったら、まず何をすれば良いですか?

A1. まずは、以下の対応をしましょう。

- 負傷者 の救護(必要であれば 119番 通報)

- 二次被害 の防止(ハザードランプ 点灯、三角表示板 設置など)

- 警察 への連絡(110番 通報)

- 加害者 の情報確認(氏名、連絡先、住所など)

- 事故状況 の記録(写真、動画、メモなど)

- 目撃者 の確保(氏名、連絡先など)

- 保険会社 への連絡

- 病院 での受診

Q2. 弁護士に相談するタイミングは、いつが良いですか?

A2. 早ければ早いほど良いです。

事故直後 から弁護士に相談することで、

- 適切 な 初期対応 ができる

- 証拠 の確保

- 保険会社 との 交渉

- 後遺障害等級認定 のサポート

など、様々なメリット があります。

Q3. 相談料はかかりますか?

A3. 多くの弁護士事務所で、交通事故に関する初回相談は無料です。

無料相談 を利用して、複数 の弁護士に相談し、比較検討 することをおすすめします。

Q4. 弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A4. 弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

- 賠償金 が 増額 される可能性が高い

- 保険会社 との 交渉 を全て任せられる

- 精神的 な 負担 が軽減される

- 後遺障害等級認定 のサポートを受けられる

- 適切 な 治療 を受けるためのサポートを受けられる

- 法的 な アドバイス を受けられる

- 裁判 になった場合でも、安心 して任せられる

Q5. 弁護士に依頼するデメリットは何ですか?

A5. 弁護士に依頼するデメリットは、以下の通りです。

- 弁護士費用 がかかる

- 必ずしも 賠償金が増額されるとは限らない

- 解決 までに 時間 がかかる場合がある

しかし、弁護士費用特約 を利用すれば、自己負担 を 大幅に軽減 できますし、多くの場合、弁護士に依頼することで 賠償金 は 増額 されます。

また、早期 に弁護士に相談することで、解決 までの 時間 を 短縮 できる可能性があります。

Q6. 弁護士費用特約とは何ですか?

A6. 弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、交通事故などの法的トラブルに巻き込まれた際に、弁護士費用や法律相談費用を保険会社が負担してくれる制度です。

詳しくは、「3. 弁護士費用特約の徹底活用ガイド」 をご覧ください。

Q7. 弁護士費用特約は、必ず利用した方が良いですか?

A7. はい、利用できるのであれば、利用することを強くおすすめします。

弁護士費用特約を利用すれば、実質0円 で弁護士に依頼できる可能性があります。

弁護士費用 を気にせずに、専門家 のサポートを受けることができるため、非常にお得 な制度です。

Q8. 弁護士費用特約が利用できない場合は、どうすれば良いですか?

A8. 弁護士費用特約が利用できない場合でも、諦めずに、まずは弁護士に相談しましょう。

法テラス(日本司法支援センター)の 法律相談 や、弁護士会 の 法律相談 など、無料または低額 で相談できる制度があります。

また、分割払い や 後払い に対応している弁護士事務所もありますし、完全成功報酬制 の弁護士事務所であれば、着手金 が不要な場合があります。

Q9. 示談交渉と裁判の違いは何ですか?

A9. 示談交渉は、当事者同士(または保険会社)が話し合いで解決する方法です。裁判は、裁判所に判断を求める方法です。

詳しくは、「4-5. 示談交渉が決裂した場合:裁判のメリットとデメリット」 をご覧ください。

Q10. 弁護士に依頼したら、必ず裁判になりますか?

A10. いいえ、必ずしも裁判になるとは限りません。

多くの交通事故事件は、示談交渉 で解決しています。

弁護士 は、まずは示談交渉 での解決を目指し、交渉が決裂 した場合に、裁判 を検討します。

7-2. 費用に関するQ&A

Q1. 弁護士費用は、どのくらいかかりますか?

A1. 弁護士費用は、事務所によって異なり、料金体系も様々です。

詳しくは、「6-6. 弁護士費用について確認する:料金体系と支払い方法」 をご覧ください。

Q2. 弁護士費用特約を利用した場合、自己負担はありますか?

A2. 弁護士費用特約には、保険金額の上限があります(通常は300万円)。

弁護士費用が保険金額を超過した場合には、超過分 は自己負担となります。

しかし、一般的な交通事故 の場合、弁護士費用が保険金額を超えるケースは まれ です。

Q3. 弁護士費用は、いつ支払うのですか?

A3. 弁護士費用の支払い時期は、料金体系によって異なります。

- 着手金+報酬金:

- 着手金 は、弁護士に事件を依頼する際に支払います。

- 報酬金 は、事件が解決した際に支払います。

- 完全成功報酬制:

- 事件が解決した場合にのみ、報酬金 を支払います。

- 時間制(タイムチャージ):

- 弁護士が事件処理に費やした時間に応じて、定期的に(例えば、毎月)支払います。

- 定額制:

- 契約時に、定められた金額を支払います。

Q4. 弁護士費用を分割払いにすることはできますか?

A4. 弁護士事務所によっては、分割払いに対応している場合があります。

無料相談 の際に、弁護士に相談してみましょう。

7-3. 示談交渉に関するQ&A

Q1. 保険会社から示談案が提示されました。どうすれば良いですか?

A1. すぐに示談に応じるのではなく、まずは弁護士に相談しましょう。

保険会社が提示する示談案は、必ずしも適正な金額とは限りません。弁護士 に相談し、示談案 が 妥当 かどうか、確認 してもらいましょう。

Q2. 保険会社の担当者の対応が悪く、困っています。

A2. 弁護士に相談し、保険会社との交渉を任せましょう。

弁護士が、あなたに代わって 保険会社と交渉します。

保険会社 の 不当な対応 から、あなたを守ります。

Q3. 過失割合に納得できません。

A3. 弁護士に相談し、過失割合の修正を交渉してもらいましょう。

弁護士 は、証拠 をもとに、適正な過失割合 を主張し、保険会社 と交渉します。

Q4. 示談交渉には、どれくらいの時間がかかりますか?

A4. 示談交渉にかかる期間は、事故の状況や、保険会社の対応などによって異なります。

数ヶ月 で解決する場合もあれば、1年以上 かかる場合もあります。

弁護士 に依頼することで、交渉 が スムーズ に進み、解決 までの 期間 が 短縮 される可能性があります。

7-4. 後遺障害に関するQ&A

Q1. 後遺障害とは何ですか?

A1. 後遺障害とは、交通事故による怪我が治療を続けてもこれ以上改善の見込みがない状態(症状固定)になった後も、身体や精神に残ってしまった障害のことです。

詳しくは、「5-1. 後遺障害とは?:症状固定と後遺障害等級認定」 をご覧ください。

Q2. 後遺障害等級認定とは何ですか?

A2. 後遺障害等級認定とは、後遺障害の種類や程度に応じて、1級から14級までの等級を認定する制度です。

詳しくは、「5-1. 後遺障害とは?:症状固定と後遺障害等級認定」 をご覧ください。

Q3. 後遺障害診断書は、どこで書いてもらえば良いですか?

A3. 後遺障害診断書は、交通事故による怪我の治療を行った医師に作成してもらいます。

整形外科、脳神経外科、神経内科 など、後遺障害 の 種類 に応じて、適切な診療科 を受診しましょう。

弁護士 から、協力医 を紹介してもらうことも可能です。

Q4. 後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、どうすれば良いですか?

A4. 後遺障害等級認定の結果に不満がある場合は、異議申立てや裁判を行うことができます。

詳しくは、「5-6. 後遺障害等級認定に不満がある場合:異議申立てと裁判」 をご覧ください。

7-5. その他、よくあるQ&A

Q1. 事故の相手が、無保険です。

A1. 無保険車傷害保険、人身傷害保険や、政府保障事業などを利用できる場合があります。

無保険車傷害保険・人身傷害保険 は、ご自身 が加入している 自動車保険 の 特約 です。

政府保障事業 は、加害者 が 無保険 または ひき逃げ の場合などに、国 が 被害者 に 損害 を 補償 する制度です。

Q2. 事故の相手が、ひき逃げをしました。

A2. まずは、警察に通報しましょう。

ひき逃げ は、重大な犯罪 です。

警察 に 捜査 を依頼し、犯人 を特定してもらう必要があります。

政府保障事業 を利用できる場合もあります。

Q3. 事故の相手が、未成年です。

A3. 未成年者 が 加害者 の場合、親権者 に 損害賠償 を請求することができます。

Q4. 事故の相手が、飲酒運転をしていました。

A4. 飲酒運転 は、重大な過失 となり、過失割合 が 加害者 に 不利 になります。

また、刑事罰 の対象にもなります。

Q5. 事故の相手が、無免許運転をしていました。

A5. 無免許運転 は、重大な過失 となり、過失割合 が 加害者 に 不利 になります。

また、刑事罰 の対象にもなります。

Q6. 事故で、ペットが死傷しました。

A6. ペット は、法律上 は 「物」 として扱われます。

ペット の 治療費 や、死亡 した場合は 時価額 などを、損害賠償 として請求することができます。

慰謝料 は、原則として 認められません。

Q7. 事故で、会社を休んでいます。

A7. 休業損害を請求することができます。

詳しくは、「4-1. 損害賠償請求の基礎知識:請求できる項目と計算方法」 をご覧ください。

Q8. 事故で、後遺症が残ってしまいました。

A8. 後遺障害等級認定を受け、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

詳しくは、「5. 後遺障害認定で泣き寝入りしないための重要ポイント:等級認定を勝ち取る方法」 をご覧ください。

Q9. 交通事故の示談交渉は、いつまでに行えば良いですか?

A9. 交通事故の損害賠償請求権には、時効があります。

- 人身事故 の場合:事故発生日から5年(2020年4月1日以降に発生した事故)

- 物損事故 の場合:事故発生日から 3年

時効 が完成すると、損害賠償請求権 が 消滅 してしまいます。

早め に弁護士に相談し、示談交渉 を開始しましょう。

Q10. 交通事故の相談は、どこにすれば良いですか?

A10. 交通事故の相談は、弁護士、行政書士、日弁連交通事故相談センターなどにすることができますが、賠償金増額 を目指すのであれば、弁護士 に相談すると良いでしょう。

8.まとめ:川越市の交通事故被害者救済のために

このガイドブックでは、川越市で交通事故に遭われた方が、適正な賠償金 を受け取り、一日も早く平穏な日常 を取り戻すための、具体的かつ実践的な情報 を、余すところなく お伝えしました。

交通事故 は、誰にでも起こりうる 出来事です。

しかし、交通事故 に遭った後の 対応 によって、その後の人生 が 大きく変わる 可能性があります。

一人で悩まず、専門家の力を借りて、最善の解決策 を見つけましょう。

複数の弁護士に相談し、あなたに最適な弁護士を見つけてください。

弁護士費用特約 を活用すれば、実質0円 で弁護士に依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約 に加入しているかどうか、必ず確認しましょう。

交通事故の被害に遭われた方が、このガイド を参考に、適切な対応 を取り、納得のいく解決を迎えられることを、心から願っています。