「横断歩道、車が来てても渡っちゃえ!」そんな風に思うこと、ありませんか?特に、信号のない横断歩道で、なかなか車が止まってくれずイライラしたり、他の人が渡るのを見てつい自分も…なんて経験があるかもしれません。しかし、その一瞬の判断が、取り返しのつかない事故に繋がる可能性も。

一方で、「横断歩道で車が止まらないのはうざい!」と感じる歩行者の声も後を絶ちません。中には、止まらない車を撮影して通報することを考える人もいるでしょう。また、運転者側からすれば、「横断歩道を急に渡るのはやめてほしい」「当たり屋ではないか?」と不安になるケースも。

注意!

「横断歩道で明らかに人がいないから徐行でいいや」という自己判断も危険です。「横断歩道の歩行者優先」には罰金も定められており、そのルールは「いつから」という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、常に適用される重要な交通ルールです。

この記事では、これらの「横断歩道あるある」な状況に潜む法的問題点や危険性、そして万が一の事故に備えるための知識を徹底解説します。弁護士費用特約がある方も、そうでない方も、ご自身の安全と権利を守るためにぜひご一読ください。

主要なポイント

- 横断歩道で車が来ていても渡る行為の危険性と、その背景にある心理。

- 信号のない横断歩道での「当たり屋」の手口と、運転者が取るべき自己防衛策。

- 横断歩道で止まらない車を撮影・通報する際の法的注意点と、その有効性。

- 歩行者の「うざい」という感情の裏にある、安全確保の必要性と運転者の義務。

- 横断歩道を急に渡る行為のリスクと、事故発生時の過失割合への影響。

- 「明らかに人がいない」場合の徐行義務の解釈と、運転者の判断基準。

- 横断歩道の歩行者優先義務違反に対する罰金や罰則の詳細。

- 交通事故に遭った場合の弁護士費用特約の活用方法と、弁護士相談の重要性。

目次

1. 横断歩道で車が来てても渡る行為の危険性と法的問題点

横断歩道で車が来ているのに渡ってしまう…。ヒヤッとした経験はありませんか?このセクションでは、そのような行動がなぜ起こるのか、そしてどのような危険や法的な問題が潜んでいるのかを掘り下げていきます。

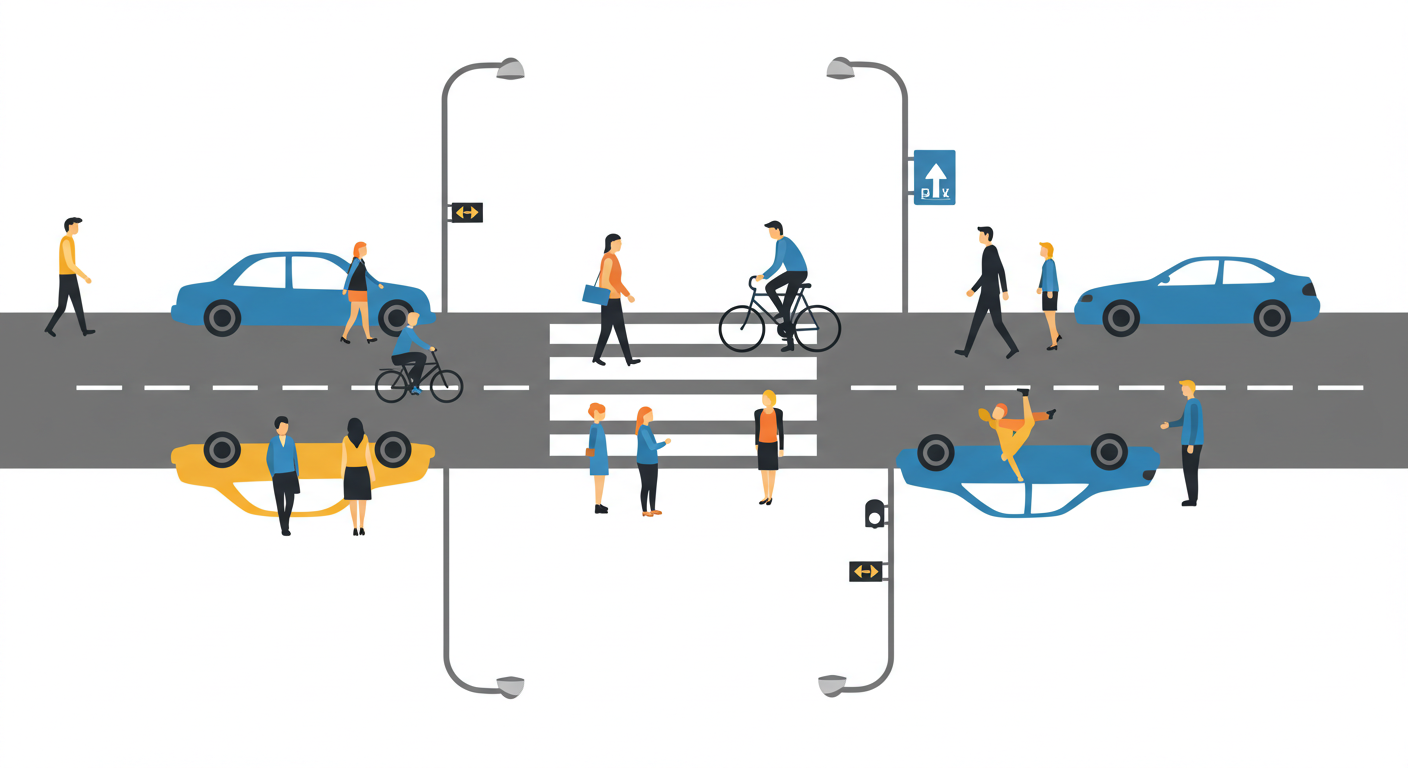

「横断歩道で車が来てても渡る」という行動は、一見すると無謀な行為に思えます。しかし、その背景には様々な心理的要因や、時として「渡らざるを得ない」と感じさせる交通環境が存在することも事実です。この章では、そうした行動の深層心理から、万が一の事故やトラブルに巻き込まれた際の法的論点まで、専門家の視点で詳しく解説します。特に、信号のない横断歩道での危険性や、当たり屋といった悪質なケース、さらには止まらない車に対する市民のフラストレーションと、それに対する撮影や通報といった行動の是非についても触れていきます。

- 横断歩道で車が来てても渡る…その行動の背景にある心理とは?

- 「信号のない横断歩道で当たり屋に遭遇したら?」恐怖と自己防衛のポイント

- 横断歩道で止まらない車を撮影・通報するのは問題ない?市民による監視と告発の動き

- 「横断歩道で車が止まらないのはうざい!」歩行者のフラストレーションと安全確保の必要性

- 横断歩道を急に渡るとどうなる?危険性と法的責任の交錯

- 横断歩道で明らかに人がいない場合の徐行義務とは?運転者の判断基準

1-1. 横断歩道で車が来てても渡る…その行動の背景にある心理とは?

横断歩道で車が接近しているにもかかわらず渡ってしまう行動の裏には、いくつかの心理的要因が隠されています。これらを理解することは、歩行者自身が危険を回避するため、また運転者が歩行者の予期せぬ行動を予測するためにも重要です。

- 時間的切迫感・焦り

「会議に遅れる!」「電車に乗り遅れる!」といった焦りは、冷静な判断力を鈍らせ、危険を冒してでも時間を短縮しようとする心理状態を生み出します。特に、信号のない横断歩道で車が途切れるのを待っていると、余計に時間が気になり、無理な横断を誘発しやすくなります。

- 正常性バイアス・楽観主義

「自分だけは大丈夫だろう」「今まで事故に遭ったことがないから、今回も大丈夫」といった危険を過小評価する心理(正常性バイアス)も、危険な横断行動の一因です。また、「きっと車が止まってくれるはずだ」という楽観的な期待も、安全確認を怠らせる原因となり得ます。

- 同調行動

他の歩行者が渡り始めると、自分もつられて渡ってしまうという心理は、特に日本のような集団主義的な文化背景を持つ社会で見られやすい傾向です。いわゆる「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という心理が働き、個々の安全意識が薄れてしまうことがあります。

- 慣れ・慢心

毎日同じ横断歩道を利用していると、次第に危険に対する感受性が鈍化し、「いつも大丈夫だから」と安全確認を怠ってしまうことがあります。このような慣れや慢心が、思わぬ事故を引き起こすことも少なくありません。

- 「自己判断」の優先

交通ルールよりも自分自身の判断を優先してしまう傾向も指摘されています。特に、海外の一部地域では、車が止まるのを待っていてはいつまで経っても渡れないため、自己判断で車の流れを読んで渡ることが常態化している場所もあり、同様の思考が働く場合があると考えられます。

運転者側の視点も重要

一方で、運転者側が横断歩道で停止しないことが常態化している場所では、歩行者が「待っていても無駄だ」と感じ、車両の切れ間を縫って危険な横断を試みるという負の連鎖も生んでいます。JAFの調査によると、信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は、2024年時点で53.0%に留まっており、依然として約半数が停止していないという現状があります。

これらの心理的要因を理解した上で、歩行者は自身の行動を客観視し、一時の焦りや慢心に流されることなく、常に安全を最優先に行動することが求められます。

1-2. 「信号のない横断歩道で当たり屋に遭遇したら?」恐怖と自己防衛のポイント

「信号のない横断歩道」は、運転者にとっても歩行者にとっても判断が難しい場所の一つですが、残念ながら、この状況を悪用する「当たり屋」と呼ばれる存在もいます。当たり屋とは、故意に交通事故を誘発したり、事故を偽装したりして、慰謝料や修理費名目で金銭を詐取しようとする者のことです。特に信号のない横断歩道は、車両の停止・発進のタイミングが運転者の裁量に委ねられる部分が大きいため、当たり屋にとって犯行に及びやすい場所の一つと考えられています。

運転者の皆さん、要注意! 当たり屋は、横断歩道という歩行者保護が強く求められる場所の特性や、「事を荒立てたくない」という運転者の心理を巧みに利用してきます。

ここでは、当たり屋の主な手口と、万が一遭遇してしまった場合の対処法、そして最も重要な予防策について解説します。

当たり屋の典型的な手口

- 低速走行中の車両への意図的な接触:

横断歩道を徐行して通過しようとする車や、角を曲がろうとする車など、低速で動いている車両の側面や後方に、歩行者を装ってわざとぶつかってくるケースです。

- 死角からの飛び出しと軽微な接触からの過大な要求:

車両の死角から突然現れ、軽く接触した程度であるにもかかわらず、大げさに痛がったり、持っていた物が壊れた(例:スマートフォン、メガネ)などと主張し、高額ではないものの、その場で支払える程度の金銭を要求してくることがあります。

- 複数人での役割分担:

一人が当たり役(被害者役)を演じ、仲間が偶然を装った目撃者として現れ、当たり役の主張を補強し、運転手に対して心理的なプレッシャーをかけてくる巧妙な手口もあります。

- 警察への通報を躊躇させる言動:

「警察を呼ぶと免許の点数がなくなる」「急いでいるから示談で済ませたい」などと言葉巧みに誘導し、運転者が警察へ連絡することをためらわせ、その場での現金支払いを強要しようとします。

万が一、「当たり屋かもしれない」と感じた場合の対処法

- 絶対にその場で安易に示談に応じない・金銭を支払わない!

たとえ相手の要求が少額であっても、絶対に応じてはいけません。一度支払ってしまうと、相手の思う壺です。

- 冷静さを保ち、すぐに警察(110番)に通報する!

事故の大小にかかわらず、必ず警察に通報しましょう。当たり屋は警察の介入を最も嫌います。警察が到着するまでは、相手の挑発に乗らず、冷静に対応することが重要です。

- 証拠を保全する!

ドライブレコーダーの映像は非常に重要な証拠となります。事故の状況、相手の言動、車両ナンバーなどを記録しましょう。可能であれば、スマートフォンの録音機能で相手との会話を記録することも有効です。

- 保険会社に連絡する!

加入している自動車保険会社に速やかに事故を報告し、指示を仰ぎましょう。

- 弁護士に相談する!

相手の要求が執拗であったり、対応に不安を感じたりする場合は、速やかに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士費用特約が付帯していれば、費用の心配なく相談・依頼が可能です。

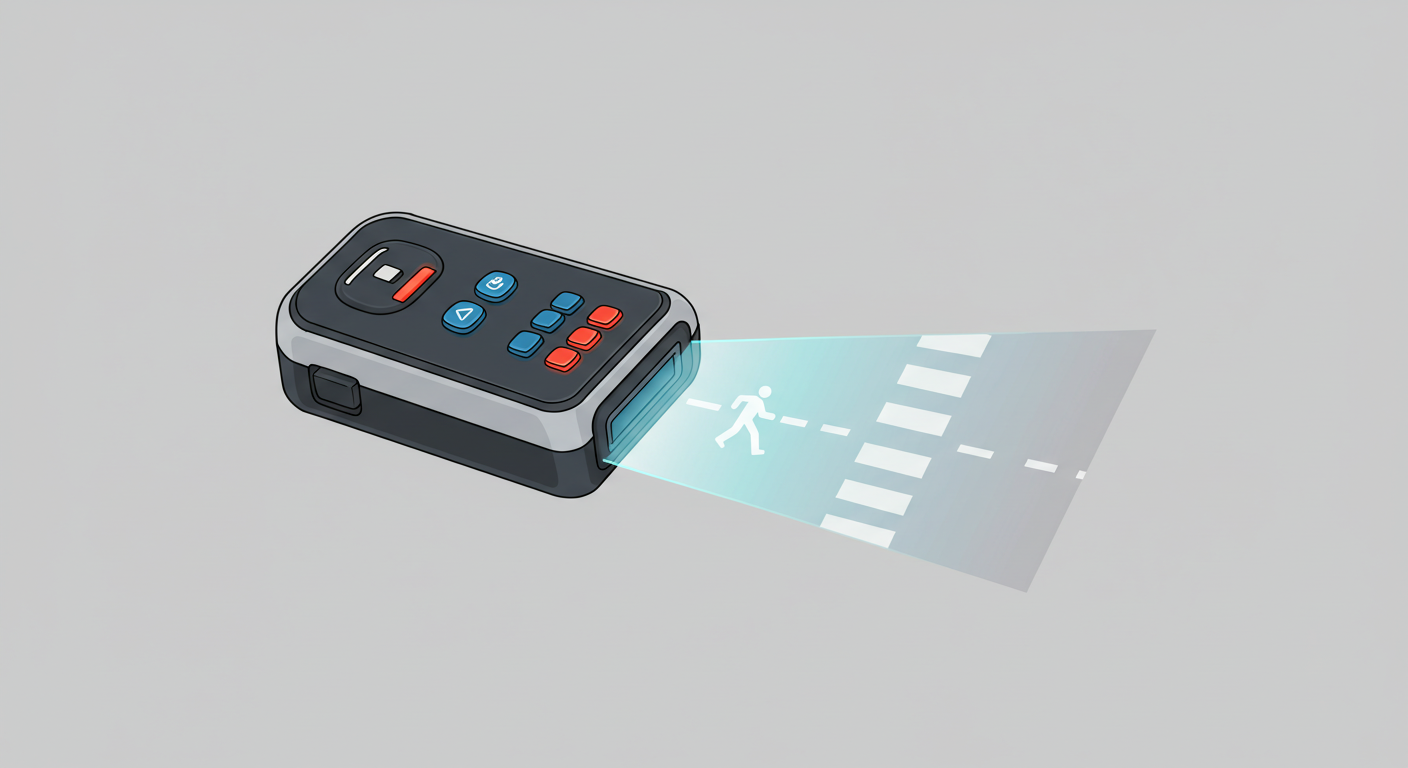

最大の予防策は「ドライブレコーダーの設置」と「安全運転の徹底」

💡 当たり屋対策の切り札!

当たり屋に対する最も有効な予防策は、ドライブレコーダーを設置することです。前方だけでなく、可能であれば後方や車内も撮影できるタイプが望ましいでしょう。ドライブレコーダーの存在自体が、当たり屋に対する抑止力となります。

そして、日頃から以下の点を心がけ、当たり屋に狙われる隙を与えない運転をすることが大切です。

- 常に周囲の状況に注意を払い、不審な動きをする歩行者や車両がいないか確認する。

- 十分な車間距離を確保し、急なハンドル操作や急ブレーキを避ける。

- 交通ルールを遵守し、特に横断歩道手前では確実に安全確認を行う。

- 「ながら運転」は絶対にしない。

以下の表は、当たり屋の典型的な手口と、それに対する運転者の推奨される対応策をまとめたものです。

| 当たり屋の典型的な手口 | 手口の詳細 | 運転者の推奨対応策 |

|---|---|---|

| 横断歩道付近での低速車両への意図的な接触 | ゆっくりと右左折する車や、横断歩道手前で減速・停止しようとする車に、歩行者を装ってわざとぶつかる。 | ドライブレコーダーの映像を確認。直ちに警察に通報し、現場での示談には応じない。 |

| サイドミラーなどへの軽微な接触と物品破損の主張 | 通過する車両のサイドミラーなどにわざと身体や所持品を当て、「メガネが壊れた」「服が汚れた」などと主張し、少額の修理費やクリーニング代を要求する。 | 警察に通報することを伝える。相手の要求する金額が少額でも安易に支払わない。ドライブレコーダーの記録を確認。 |

| 複数人での役割分担(当たり役と目撃者役) | 一人が当たり役を演じ、もう一人が偶然を装った目撃者として現れ、当たり役の主張を補強し、運転手にプレッシャーをかける。 | 冷静に対応し、警察への通報を優先する。目撃者の証言も鵜呑みにせず、客観的な事実に基づいて対応する。 |

| 警察への通報を避けさせ、その場での示談を強要 | 「警察を呼ぶと免許の点数がなくなる」「急いでいるから早く済ませたい」などと言葉巧みに誘導し、警察への連絡をためらわせ、現金での解決を迫る。 | 相手の口車に乗らず、必ず警察に通報する。その場で現金支払いの要求には絶対に応じない。保険会社にも連絡する。 |

| 注意散漫な運転手(ながらスマホ等)を標的にする | スマートフォンを操作しながら運転しているなど、前方不注意や脇見運転をしている車両を見つけてタイミングを合わせて接触する。 | 運転中のスマートフォン操作は絶対に避ける。常に運転に集中し、周囲の状況を把握する。ドライブレコーダーを設置し、万一の事態に備える。 |

当たり屋は卑劣な犯罪です。冷静かつ毅然とした対応で、被害に遭わないようにしましょう。

1-3. 横断歩道で止まらない車を撮影・通報するのは問題ない?市民による監視と告発の動き

横断歩道で歩行者が待っているにもかかわらず、一時停止せずに通過していく車…。こうした交通違反に対し、憤りを感じる方も少なくないでしょう。中には、その違反行為をスマートフォンなどで撮影し、証拠として警察に通報することを考える人もいるかもしれません。ここでは、こうした市民による監視と告発の動きについて、法的な観点や注意点を解説します。

撮影行為の法的側面と注意点

- 撮影の合法性:

原則として、公道における交通違反の状況を撮影する行為自体が直ちに違法となるわけではありません。交通違反は公共の安全に関わる問題であり、その記録は正当な目的を持つものと解釈されやすいためです。

- プライバシー権・肖像権への配慮:

最重要注意点として、撮影した映像や画像に、運転者の顔や車両のナンバープレートが鮮明に映り込んでいる場合、これを本人の同意なくインターネットの掲示板やSNSなどで公開すると、プライバシー権や肖像権を侵害する可能性があります。

裁判例では、個人の容貌や姿態をみだりに撮影・公表されない人格的利益が肖像権として保護されるとされています。ナンバープレートも、他の情報と容易に照合して個人を特定できる場合には個人情報となり得るため、公開には慎重な判断が求められます。

したがって、違反の証拠として撮影した場合、その映像や画像は安易にネット上に公開するのではなく、警察への証拠提供に留めるのが賢明です。もし公開を考えるのであれば、個人が特定できないように顔やナンバープレートにぼかし処理などの加工を施す配慮が必要です。

- 撮影罪との違い:

交通違反の撮影は、当然ながら、性的姿態等を対象とする撮影罪(いわゆる盗撮)とは全く異なる性質のものです。

ポイント解説!

公道での撮影はOKでも、ネット公開はNGの場合あり!証拠は警察へ!

違反車両の通報方法と証拠の有効性

- 通報窓口:

警察への直接通報: 最寄りの警察署の交通課、または緊急性が低い場合は警察相談専用電話「#9110」に情報提供します。緊急性が高い危険な状況であれば、110番通報も考えられます。

ドライブレコーダー映像の提供: 多くの警察では、ドライブレコーダーの映像提供を受け付けています。これは任意ですが、有力な証拠となり得ます。

専用窓口やアプリ: 兵庫県警の「渡れない横断歩道の情報提供メール」や、国土交通省の「道路緊急ダイヤル(#9910)」のLINEアプリ(主に道路の異状通報用ですが、危険な交通環境の情報提供にも繋がる可能性)など、情報提供のための専用チャネルも存在します。警察庁には「110番映像通報システム」という、110番通報時にリアルタイムで映像を送信できるシステムもあります。

- 証拠としての有効性:

ドライブレコーダーの映像は、事故状況や違反行為を客観的に記録するため、警察の捜査や裁判において非常に有力な証拠となり得ます。

証拠として提出する際は、撮影日時、場所、違反車両のナンバー、車種、色、違反の具体的な状況などを正確に伝えることが重要です。映像の鮮明さもポイントになります。

提出したデータは基本的に返却されないことが多いので、必ず事前にバックアップを取っておきましょう。

警察の対応と市民の役割

提供された情報や映像に基づき、警察は捜査を行い、違反が確認されれば検挙や指導警告などの措置をとります。ただし、全ての通報が直ちに検挙に結びつくわけではないことも理解しておく必要があります。警察は、寄せられた情報を今後の交通指導取締りの計画やパトロール強化地域の選定などにも活用しています。

市民による違反行為の撮影と通報は、行政の目が届きにくい場所での違反抑止や、交通安全意識の向上に貢献する可能性を秘めています。しかし、その行為が過度な監視社会や私的制裁に繋がらないよう、適切な運用と法的な理解が求められます。

1-4. 「横断歩道で車が止まらないのはうざい!」歩行者のフラストレーションと安全確保の必要性

「また車が止まってくれない…本当にうざい!」 横断歩道で、渡ろうとしているのに車が次々と通過していく…。そんな経験から、強い不満やストレスを感じている歩行者は少なくありません。この「うざい」という感情的な言葉の裏には、単なる不快感だけでなく、自らの安全が脅かされていることへの切実な訴えが込められています。

「うざい」と感じる理由と背景

- 法規の軽視と身の危険:

道路交通法第38条では、横断歩道における歩行者優先が明確に定められています。しかし、多くの運転者がこれを無視し、歩行者を危険に晒している現状があります。2014年から2018年の5年間で、信号のない横断歩道での死亡事故は450件、負傷事故は21,255件にも上るというデータは、この問題の深刻さを物語っています。

- 無力感と時間の浪費:

横断しようと待っていても、車がひっきりなしに通過し、いつ渡れるかわからない状況は、歩行者に強い無力感とストレスを与えます。特に急いでいる時には、このイライラは募るばかりです。

- 運転者の無神経な態度への怒り:

歩行者の存在に気づいているにもかかわらず、意図的に停止しなかったり、むしろ速度を上げて通過したりするような悪質な運転者に対しては、怒りや不信感を抱かざるを得ません。専門家の中には、運転手が怪我をする可能性が低い信号のない横断歩道では、他人を軽視する傾向が出やすいと指摘する声もあります。

- 「だろう運転」の横行:

運転者側の「歩行者はまだ渡らないだろう」「自分の進路を妨げるものはいないだろう」といった安易な予測に基づく「だろう運転」が、結果として歩行者の安全を脅かしています。

- 「渡るよサイン」の形骸化への失望:

歩行者が手を挙げるなどして横断の意思(いわゆる「渡るよサイン」)を示しても、多くの車に無視されてしまうと、「サインを出しても無駄だ」と感じ、コミュニケーションの努力が無に帰すことへの失望感も生まれます。

💬 歩行者の声(イメージ)

「こっちはちゃんと手を挙げて待ってるのに、なんで止まってくれないの?こっちが避けるのが当たり前だと思ってるの?本当に毎日ストレスです!」

問題解決への糸口と安全確保の必要性

この「うざい」という感情を解消し、歩行者が安心して横断歩道を渡れるようにするためには、以下のような多角的なアプローチが必要です。

- 運転者への教育・啓発の徹底:

JAFの「思いやりティドライブ」キャンペーンや、長野県警の「横断歩道ルール・マナーアッププロジェクト」のように、運転者と歩行者双方の意識向上を目指す取り組みを強化する必要があります。特に運転者には、横断歩道での一時停止は「マナー」ではなく「法的義務」であることを再認識させることが重要です。

- 取り締まり強化と罰則の厳格な適用:

違反に対する厳格な取り締まりと、罰則(3月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点数2点、反則金は普通車で9,000円など)の周知徹底が必要です。

- インフラ整備による物理的な対策:

横断歩道の視認性を向上させるための対策(横断歩道手前のカラー舗装、路面標示の改善、照明設備の増設など)や、交通量の多い場所への信号機設置検討も有効です。

- 社会全体の規範意識の醸成:

横断歩道での歩行者保護を「当たり前」とする社会的な規範を確立することが最も重要です。「車優先ではなく人命尊重」という意識を、社会全体で共有していく必要があります。

歩行者の「うざい」という感情は、安全な交通社会実現への重要なシグナルです。この声を真摯に受け止め、全ての交通参加者が安心して道路を利用できる環境を整備していくことが、私たち社会全体の責務と言えるでしょう。

1-5. 横断歩道を急に渡るとどうなる?危険性と法的責任の交錯

「横断歩道だから大丈夫だろう」と、左右の安全確認を怠って急に横断歩道に飛び出す行為。これは歩行者にとって極めて危険なだけでなく、万が一事故が発生した場合、法的な責任問題も複雑化させる可能性があります。運転者側から見れば、予期せぬ歩行者の出現は回避困難な状況を生み出します。

「急に渡る」行為の危険性

- 運転者の反応の限界:

車両は急には止まれません。運転者が歩行者を発見してからブレーキを踏み、実際に車が停止するまでには、空走距離(危険を認知してからブレーキが効き始めるまでに進む距離)と制動距離(ブレーキが効き始めてから停止するまでに進む距離)が必要です。歩行者が車両の直前に飛び出すと、運転者には回避するための時間的余裕がほとんどありません。

図1:車両の停止距離のイメージ

危険認知 (あっ!)

↓

空走距離 (ブレーキを踏むまで)

+

制動距離 (ブレーキが効き始めてから止まるまで)

↓

停止

※実際の距離は、速度、路面状況、タイヤの状態、運転者の反応時間などにより大きく変動します。

この「空走距離」と「制動距離」を合わせたものが「停止距離」です。例えば、時速40kmで走行している車でも、乾燥した路面で一般的な運転者の場合、停止するまでに20メートル以上かかることもあります。歩行者が「まだ大丈夫だろう」と思っても、車はすぐには止まれないのです。

- 特に危険なケース:

子供や高齢者: 子供は危険予測能力が未熟で、興味のあるものに気を取られて突然道路に飛び出すことがあります。また、高齢者は危険判断や回避行動に時間がかかる場合があります。

見通しの悪い場所: 駐車車両の陰や、カーブで見通しの悪い横断歩道などでは、運転者から歩行者が見えにくく、歩行者からも接近する車両が見えにくいため、急な飛び出しは特に危険です。

スマートフォンの「ながら歩き」: スマートフォンに気を取られていると、周囲の状況への注意が散漫になり、無意識のうちに危険なタイミングで横断を始めてしまうことがあります。

⚠ 絶対にやめましょう!横断歩道の急な飛び出し ⚠

横断歩道は歩行者の安全のためにありますが、それは絶対的な安全を保証するものではありません。自らの安全は、まず自らで守る意識が大切です。

法的責任と過失割合

横断歩道上の事故では、原則として歩行者保護の観点から車両側の過失が大きくなります。信号のない横断歩道での事故の基本的な過失割合は、歩行者0:車両100 とされるのが一般的です。

しかし、歩行者にも交通ルールを守る義務があります。道路交通法第13条第1項では、「歩行者は、車両等の直前または直後で道路を横断してはならない」と定められています。この規定に違反するような「急な飛び出し」があった場合、歩行者側にも過失が認められ、過失割合が修正されることになります。

- 歩行者の過失が加算されるケース:

夜間で見通しが悪い場合

幹線道路など、車両の速度が高いと予想される場所

歩行者が車両の直前・直後に飛び出した場合

このような場合、歩行者の過失が15%~30%程度加算されることがあります。

- 「信頼の原則」は基本的に適用されない:

交通事故における「信頼の原則」とは、「交通参加者が互いに交通法規を遵守して適切な行動をとることを信頼して行動すれば、他者の予期せぬ違反行為によって生じた結果について責任を問われない」という考え方です。

しかし、車両対歩行者の事故、特に横断歩道上の事故においては、この「信頼の原則」は運転者側にはほとんど適用されません。運転者は常に歩行者の不注意な行動の可能性も考慮し、安全を確保する義務を負うとされています。

「急に渡る」という行為は、歩行者自身の命を危険に晒すだけでなく、運転者に過酷な状況を強いることにもなります。横断歩道を渡る際は、たとえ青信号であっても、あるいは車が来ていないように見えても、必ず左右の安全を確認し、車両の動向に注意しながら渡るという基本を徹底することが重要です。

1-6. 横断歩道で明らかに人がいない場合の徐行義務とは?運転者の判断基準

横断歩道の手前では、運転者はどのような注意義務を負うのでしょうか。特に「横断歩道で明らかに人がいない」と運転者が判断した場合でも、そのままの速度で通過して良いのでしょうか?ここでは、道路交通法第38条の規定を基に、運転者の義務と判断基準について解説します。

道路交通法第38条の規定

道路交通法第38条第1項は、横断歩道等に接近する車両等の義務について、以下のように定めています。

車両等は、横断歩道等(当該横断歩道等により進行する方向の交通が制御されているもの、及び交通整理の行われている交差点のものを除く。以下この条において同じ。)又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この条文を分解してポイントを見ていきましょう。

- 原則: 横断歩道に接近する際、運転者は「横断歩道の直前で停止できるような速度」で進行しなければなりません。

- 例外: この原則には例外があり、それは「横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合」です。この場合に限り、停止できるような速度にしなくても良いとされています。

- 歩行者等がいる場合: 横断しようとする歩行者等がいる場合は、横断歩道の直前で「一時停止」し、その通行を妨げてはいけません。

「明らか」って、どう判断すればいいの?それが難しいんですよね…。

「明らか」の解釈と「停止できるような速度」とは?

- 「歩行者等がいないことが明らか」の解釈:

これは、運転者が横断歩道及びその手前付近の状況を十分に確認し、客観的に見て横断しようとする歩行者や自転車が存在しないと確実に判断できる状態を指します。

例えば、見通しが非常に良く、遠くからでも横断歩道全体とその周辺に歩行者がいないことがはっきり確認できるような場合です。

少しでも横断しようとする人がいる可能性がある場合や、物陰や駐車車両などで見通しが悪く確認が不十分な場合は、「明らか」とは言えません。 このような場合は、原則通り「停止できるような速度」で進行する義務があります。

- 「停止できるような速度」とは?

これは、急ブレーキによらずに、横断歩道の直前で安全かつ静かに停止できるような速度をいいます。必ずしも「徐行」(車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること)とイコールではありませんが、状況に応じて徐行に近い速度まで落とす必要がある場合もあります。

具体的な速度は道路状況や天候によって異なりますが、いつでも安全に停止できる速度、と理解しておく必要があります。

運転実践上のポイント

- 横断歩道標識・ひし形マーク(◇)に注意し、早期に認識する。

ひし形マークは「この先に横断歩道又は自転車横断帯あり」を示す警戒標識です。これを見たら、速度を落とす準備をしましょう。

- 「かもしれない運転」を徹底する。

「歩行者がいるかもしれない」「物陰から誰か出てくるかもしれない」と常に危険を予測して運転することが重要です。

- 曖昧な場合は安全側に判断し、減速・停止準備をする。

歩行者の有無や横断の意図が不明確な場合は、「いないだろう」と安易に判断せず、安全を最優先して減速し、いつでも停止できる準備をしましょう。

- 対向車や死角に特に注意する。

対向車が横断歩道手前で停止している場合は、その影から歩行者が出てくる可能性が非常に高いです。必ず一時停止して安全を確認しましょう。また、駐車車両などで死角がある場合も同様です。

【運転者の心得】

「明らか」の判断は慎重に! 迷ったら「止まる」が正解!

道路交通法第38条の規定は、横断歩道における歩行者の安全を確保するための非常に重要なルールです。運転者はこの条文の意味を正しく理解し、常に歩行者保護を最優先した運転を心がけなければなりません。安易な自己判断が、取り返しのつかない事故に繋がることを肝に銘じましょう。

2. 横断歩道で車が来てても渡る事故を防ぐために弁護士ができること

万が一、横断歩道で事故に遭ってしまったら…?「弁護士費用特約」って使えるの?ここでは、そんな疑問にお答えし、弁護士があなたの力になれることをお伝えします。

ここまで、「横断歩道で車が来てても渡る」ことの危険性や法的な問題点について詳しく見てきました。しかし、どれだけ注意していても、残念ながら交通事故に巻き込まれてしまう可能性はゼロではありません。特に、信号のない横断歩道での事故や、相手が止まらない車だった場合など、法的な知識がなければ不利な状況に立たされてしまうこともあります。

この章では、そのような万が一の事態に備え、そして実際に事故が発生してしまった場合に、私たち法律の専門家である弁護士がどのように皆様のお力になれるのかを具体的に解説します。弁護士費用特約があれば費用の心配なく、弁護士に依頼できます。

2-1. 横断歩道での歩行者優先と罰金は?止まらない車への罰則はいつから?

横断歩道における歩行者優先の原則は、道路交通法で明確に定められた重要なルールです。しかし、このルールが守られず、車が止まらないために危険な思いをしたり、実際に事故に至ったりするケースが後を絶ちません。ここでは、横断歩道での歩行者優先義務違反に対する罰則内容と、その適用について解説します。

横断歩行者等妨害等の罰則内容

道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)に違反した場合、つまり横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず一時停止しなかったり、その通行を妨げたりした場合、運転者には以下の罰則が科されます。

- 刑事罰: 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 (道路交通法第119条第1項第2号の2)

- 行政処分(反則金・基礎点数):

- 反則金(交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な違反の場合に納付することで刑事手続きを免れることができる金額):

- 大型車: 12,000円

- 普通車: 9,000円

- 二輪車: 7,000円

- 原付車: 6,000円

- 基礎点数: 2点

- 反則金(交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な違反の場合に納付することで刑事手続きを免れることができる金額):

考えてみましょう!

「たった9,000円か」と思うかもしれません。しかし、この違反が原因で人身事故を起こした場合、罰金や反則金だけでは済まされず、多額の損害賠償責任を負うことになります。そして何より、被害者の人生を大きく左右してしまう可能性があるのです。

罰則の適用は「いつから」?

「横断歩道で止まらない車への罰則はいつから厳しくなったの?」あるいは「この罰則はいつから適用されているの?」といった疑問を持つ方もいるかもしれません。

横断歩行者保護に関する規定(道路交通法第38条)自体は、古くから存在しています。その罰則や運用については、社会情勢や交通事故の発生状況に応じて、これまでも見直しがされてきました。

近年では、あおり運転の厳罰化(令和2年6月30日施行)などが大きな話題となりましたが、横断歩行者等妨害等に関する現在の罰則内容で重要なのは、これらの罰則は長年にわたり道路交通法に規定されており、継続的に適用されているということです。警察庁もウェブサイトなどでこれらの罰則を明示し、ルールの遵守を強く呼びかけています。

ポイント:横断歩道での歩行者優先は、今に始まったルールではなく、昔からある非常に重要な法的義務です。罰則の有無や軽重に関わらず、運転者は常にこの義務を遵守しなければなりません。

「横断歩道で車が来てても渡る」歩行者がいる背景には、車が止まってくれないという現状への諦めもあるかもしれません。しかし、運転者がこの法的義務と罰則の存在をしっかりと認識し、遵守することが、安全な横断歩行環境の第一歩となります。

2-2. 横断歩道で車が来てても渡る歩行者…運転者が知っておくべき法的義務と危険予測

歩行者が横断歩道で車が接近しているにもかかわらず渡ろうとする状況は、運転者にとって非常に気を使う場面です。時には「まさか渡ってこないだろう」という油断や、自分本位な解釈から、歩行者の安全を脅かす運転をしてしまうケースも見受けられます。しかし、運転者には横断歩道における絶対的な歩行者保護義務があり、これを怠れば法的な責任を問われます。

運転者の法的義務の再確認

前項でも触れましたが、道路交通法第38条は、運転者に対して以下の義務を課しています。

- 横断歩道手前での減速義務: 横断しようとする歩行者が「いないことが明らか」な場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければなりません。

- 一時停止義務と通行妨害禁止義務: 横断し、又は横断しようとする歩行者等がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはなりません。

【重要】運転者の「三大義務」とも言えるポイント

- 見る義務(確認義務):横断歩道に歩行者がいないか、渡ろうとしていないかをしっかり見る。

- 予測する義務(危険予測):歩行者がいるかもしれない、急に渡ってくるかもしれないと予測する。

- 回避する義務(安全運転義務):予測される危険を回避するための運転をする(減速・一時停止など)。

これらの義務を怠った結果、事故が発生すれば、運転者は刑事責任(過失運転致死傷罪など)、行政責任(免許の停止・取消し)、そして民事責任(損害賠償)を負うことになります。

「かもしれない運転」による危険予測の徹底

「横断歩道で車が来てても渡る」歩行者の行動は、時に予測が難しいこともあります。しかし、運転者は常に以下のような危険を予測し、「かもしれない運転」を徹底する必要があります。

- 物陰からの飛び出し: 駐車車両や看板、バス停の影などから、歩行者が突然出てくるかもしれない。

- 子供や高齢者の予期せぬ動き: 子供は興味のあるものに引かれて急に走り出すかもしれない。高齢者は車の速度や距離の判断を誤るかもしれない。

- スマートフォンの「ながら歩き」: スマートフォンを見ながら歩いている人は、周囲の車に気づいていないかもしれない。

- 雨の日や夜間の視界不良: 天候が悪い時や夜間は、歩行者を発見しにくいかもしれない。

- 対向車が停止した場合: 対向車が横断歩道で停止したら、その陰から歩行者が渡ってくる可能性が非常に高い。

「だろう運転」は禁物!

「出てこないだろう」ではなく、「出てくるかもしれない」という意識が事故を防ぎます。

歩行者の心理への理解も

なぜ歩行者が危険を冒してまで横断しようとするのか、その背景にある心理(焦り、諦め、同調行動など)を少しでも理解しようと努めることも、運転者側の心の余裕に繋がるかもしれません。もちろん、だからといって歩行者の危険な行動が許されるわけではありませんが、運転者が常に「歩行者保護」という大原則に立ち返ることが重要です。

横断歩道は歩行者のための安全地帯です。運転者は、その安全を最大限に守る責任があることを自覚し、一瞬の油断や慢心が重大な結果を招くことを肝に銘じてハンドルを握る必要があります。

2-3. 交通事故の被害に遭ったら?弁護士費用特約を活用した相談の流れ

万が一、「横断歩道で車が来てても渡る」状況で交通事故の被害者になってしまった場合、あるいはご家族が被害に遭われた場合、まず何をすべきでしょうか。身体的・精神的なショックはもちろんのこと、その後の加害者側(主に保険会社)との交渉や手続きは、専門知識がないと非常に大きな負担となります。

このような時に心強い味方となるのが、弁護士です。そして、弁護士への相談や依頼にかかる費用負担を軽減してくれるのが「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは?

💡 知っておくと安心!「弁護士費用特約」

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯できる特約の一つで、交通事故の被害に遭って弁護士に相談したり、示談交渉や訴訟を依頼したりする際に発生する弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が一定の上限額(多くの場合、相談料10万円まで、弁護士費用300万円まで)まで負担してくれるというものです。

この特約を使っても、翌年度以降の保険料が上がったり、等級がダウンしたりすることは基本的にありません(保険会社や契約内容によって異なる場合があるため、詳細はご自身の保険契約をご確認ください)。そのため、費用の心配をせずに、早い段階から弁護士に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けることが可能になります。

弁護士費用特約を使った弁護士相談・依頼の一般的な流れ

- 保険契約の確認:

まずはご自身やご家族が加入している自動車保険などの契約内容を確認し、弁護士費用特約が付帯しているか、利用条件(対象となる事故の範囲など)はどうなっているかを確認しましょう。不明な場合は、保険会社や保険代理店に問い合わせます。

- 保険会社への連絡(特約利用の申し出):

弁護士費用特約を利用したい旨を保険会社に連絡します。保険会社から、特約利用に関する手続きや必要書類について案内があります。弁護士は自分で選ぶこともできます。保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、必ずしもその弁護士に依頼する必要はありません。

- 弁護士を探し、相談予約をする:

交通事故案件に詳しい弁護士を探します。知人の紹介、弁護士会の相談窓口などを活用しましょう。

相談したい弁護士が見つかったら、法律相談の予約をします。その際、弁護士費用特約を利用したい旨を伝えておくとスムーズです。

- 弁護士との法律相談:

事故の状況、ケガの状態、相手方とのやり取りなどを弁護士に詳しく説明します。事故に関する資料(交通事故証明書、診断書、事故現場の写真、相手方保険会社とのやり取りの記録など)を持参すると、より具体的なアドバイスが受けられます。

弁護士から、今後の見通し、弁護士に依頼した場合のメリット・デメリット、弁護士費用などについて説明があります。

- 委任契約の締結:

弁護士の説明に納得し、依頼することを決めたら、委任契約を締結します。この際、弁護士費用特約を利用することを改めて確認し、保険会社への手続き(弁護士が保険会社に費用を請求するための書類など)についても弁護士と打ち合わせます。

- 弁護士による相手方との交渉開始:

委任契約後、弁護士があなたの代理人として、相手方の保険会社との間で示談交渉を開始します。治療に関するアドバイス、後遺障害等級認定のサポート、適切な損害賠償額の算定と請求など、専門的な知識と経験に基づいて、あなたにとって最善の結果が得られるよう尽力します。

弁護士に依頼するメリット(特に横断歩道の事故の場合)

- 適切な過失割合の主張: 横断歩道上の事故であっても、相手方保険会社が被害者側にも過失があると主張してくることがあります。弁護士は、事故状況を詳細に分析し、判例等に基づいて適切な過失割合を主張します。

- 「弁護士基準」での賠償額請求: 慰謝料などの損害賠償額には、自賠責保険基準、任意保険基準、そして最も高額となることが多い「弁護士基準(裁判基準)」があります。弁護士に依頼することで、この弁護士基準での請求が期待できます。

- 精神的・時間的負担の軽減: 加害者側の保険会社との複雑で煩わしい交渉や手続きを全て弁護士に任せることができるため、被害者の方は治療に専念できます。

- 後遺障害等級認定のサポート: 後遺障害が残った場合、適切な等級認定を受けることは、その後の賠償額に大きく影響します。弁護士は、後遺障害診断書のチェックや異議申立てなど、専門的なサポートを行います。

交通事故の被害に遭われた場合、一人で悩まず、まずは弁護士費用特約が使えるかどうかを確認し、早めに専門家である弁護士にご相談ください。「横断歩道で車が来てても渡る」という危険な状況で起きてしまった事故だからこそ、専門家のサポートが不可欠です。

2-4. 横断歩道での事故、ドライブレコーダーの映像は証拠になる?

近年、多くの車両に搭載されるようになったドライブレコーダー。万が一の交通事故の際に、事故の状況を記録した映像は、非常に強力な客観的証拠となり得ます。特に、「横断歩道で車が来てても渡る」といった状況が絡む事故では、双方の主張が食い違うことも多く、ドライブレコーダーの映像が事実解明の鍵を握ることがあります。

ドライブレコーダー映像の証拠としての価値

- 事故状況の客観的な記録:

信号の色、車両の速度、衝突の瞬間、歩行者の動きなど、事故発生時の状況を映像と音声で記録するため、人間の記憶や主観に頼るよりもはるかに正確な情報を提供します。

「言った・言わない」の水掛け論を防ぎ、事実に基づいた交渉や判断を可能にします。

- 過失割合の判断材料:

横断歩道上の事故では、原則として歩行者が保護されますが、歩行者の飛び出しや信号無視など、状況によっては歩行者側にも過失が認められることがあります。ドライブレコーダーの映像は、どちらにどの程度の過失があったのかを判断する上で重要な材料となります。

- 相手の不誠実な対応への対抗手段:

残念ながら、事故後に事実と異なる主張をする当事者もいます。ドライブレコーダーの映像は、そのような不当な主張を覆すための強力な武器となり得ます。

- 警察の捜査や裁判での活用:

警察の捜査段階で提出すれば、事故原因の究明に役立ちます。また、民事裁判や刑事裁判においても、客観的な証拠として採用され、公正な判断を導くために重要な役割を果たします。

📹 ドライブレコーダー映像を証拠として活用する際のポイント

- 映像の保存: 事故が発生したら、上書き消去されないように速やかにSDカードを抜くか、保護設定をしましょう。

- 警察への提出: 警察に事故を届け出る際に、ドライブレコーダーの映像があることを伝え、提出の意思を示しましょう。

- 弁護士への提供: 弁護士に相談・依頼する際には、必ずドライブレコーダーの映像を提供し、内容を確認してもらいましょう。

- データの管理: 提出前に必ずバックアップコピーを自身で保管しておくことが重要です。

ドライブレコーダーの選び方・設置の注意点

- 画質: ナンバープレートや周囲の状況が鮮明に記録できる高画質なものを選びましょう。夜間撮影機能(HDR/WDRなど)も重要です。

- 視野角: より広い範囲を撮影できる広角レンズのものが推奨されます。

- 記録方式: 事故時の映像が確実に保存される「Gセンサー(衝撃検知)録画」や「駐車監視機能」があると安心ですが、より良いのは24時間撮影が行われているものです。

- 設置場所: 運転者の視界を妨げず、かつ事故状況を的確に捉えられる位置に設置しましょう。フロントガラスの上部20%以内などの規定も確認が必要です。

注意点: ドライブレコーダーの映像は、自分に有利な証拠となることもあれば、逆に不利な状況を示すこともあり得ます。しかし、事実を正確に記録するという点においては、設置するメリットの方がはるかに大きいと言えるでしょう。

「横断歩道で車が来てても渡る」というキーワードが示すようなヒヤリとする場面も含め、日頃からドライブレコーダーを正しく運用し、万が一の事故に備えることは、運転者にとっても歩行者にとっても、より安全で公正な解決に繋がる重要なステップです。

2-5. 弁護士が解説!横断歩道の事故における過失割合の考え方

横断歩道で発生した交通事故において、被害者と加害者の間で最も争点となりやすいのが「過失割合」です。過失割合とは、発生した交通事故に対する当事者双方の責任(不注意)の度合いを割合で示したもので、最終的に受け取れる損害賠償額に大きく影響します。

「横断歩道なのだから、当然車が100%悪いはずだ!」と思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。事故の具体的な状況によっては、歩行者側にも過失が認められるケースがあるのです。

横断歩道における基本的な過失割合

まず、基本的な考え方として、横断歩道は歩行者の安全な横断のために設けられた場所であり、運転者には横断歩行者を保護する強い義務があります。そのため、信号機のない横断歩道上の事故であれば、基本的な過失割合は「歩行者0:車両100」とされるのが一般的です。

また、歩行者用信号が青の場合に横断していた歩行者と、赤信号を無視した車両との事故であれば、当然「歩行者0:車両100」となります。

図2:基本的な過失割合(信号のない横断歩道)

🚶

歩行者: 0%

🚗

車両: 100%

歩行者側にも過失が認められるケース(修正要素)

しかし、以下のような状況では、歩行者側にも一定の不注意があったとして、基本の過失割合から歩行者側の過失が加算(修正)されることがあります。

- 歩行者の急な飛び出し:

車両の直前直後での横断など、運転者が回避困難な状況で飛び出した場合。

例:「横断歩道で車が来てても渡る」という状況の中でも、特に危険なタイミングでの横断。

- 歩行者の信号無視:

歩行者用信号が赤であるにもかかわらず横断した場合。

- 夜間や悪天候時の視認不良:

夜間で歩行者が黒っぽい服装をしていた、濃霧や豪雨で見通しが悪かったなど、運転者が歩行者を発見しにくい状況で、かつ歩行者側も安全確認を怠っていた場合。

- 横断禁止場所での横断の開始・終了地点が横断歩道上:

直接横断歩道上ではないが、その延長線上で事故が起きた場合など。

- 歩行者の「ながらスマホ」など著しい不注意:

周囲の安全確認を怠り、スマートフォンを見ながら横断するなど、歩行者側に著しい不注意があった場合。

- 幹線道路など交通量の多い道路:

車両の速度が比較的高いことが予測される道路での不用意な横断。

えっ、横断歩道でも歩行者に過失が付くことがあるんですね…。どのくらい変わるんですか?

これらの修正要素がどの程度過失割合に影響するかは、具体的な事故状況によってケースバイケースです。例えば、歩行者の急な飛び出しの場合、基本の0%から15%~30%程度の過失が歩行者に加算される可能性があります。もし歩行者が赤信号を無視していたような場合は、状況によっては歩行者の過失がさらに大きくなることもあります。

過失割合の交渉と弁護士の役割

交通事故の過失割合は、多くの場合、まず加害者側の任意保険会社が提示してきます。しかし、保険会社の提示する過失割合が必ずしも被害者にとって妥当なものとは限りません。 保険会社は、自社の支出を抑えるために、被害者側の過失を大きく評価しようとする傾向があるためです。

このような時、弁護士は以下のような専門的なサポートを行います。

- 事故状況の正確な分析: ドライブレコーダーの映像、警察の作成した実況見分調書、目撃者の証言などを基に、事故状況を客観的かつ法的に分析します。

- 判例・法的根拠に基づく主張: 過去の類似した事故の裁判例や、道路交通法の解釈に基づき、被害者にとって有利な過失割合を主張・立証します。

- 保険会社との交渉: 専門知識と交渉力をもって、保険会社と対等に交渉し、適切な過失割合での合意を目指します。

- 訴訟対応: 交渉で合意に至らない場合は、訴訟を提起し、裁判所に公正な判断を求めることもあります。

警告! 安易に保険会社の提示する過失割合に同意してしまうと、後で覆すことは非常に困難です。納得がいかない場合は、必ず署名する前に弁護士にご相談ください。

「横断歩道で車が来てても渡る」という複雑な状況が絡む事故では、過失割合の判断が特に難しくなることがあります。弁護士費用特約などを活用し、専門家である弁護士に相談することで、ご自身の正当な権利を守り、適正な賠償を受けることに繋がります。

2-6. 横断歩道で車が来てても渡る危険性を再認識!安全な交通社会を目指して(まとめ)

この記事では、「横断歩道で車が来てても渡る」というキーワードを軸に、横断歩道に潜む様々な危険性、法的な問題点、そして万が一の事故に備えるための知識について、プロの法律家の視点から解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 横断歩道は歩行者優先が絶対原則!しかし油断は禁物!

- 道路交通法で歩行者優先は明確に定められており、違反した運転者には罰則があります。

- しかし、「横断歩道だから大丈夫」という油断や、焦り、同調行動などから、歩行者が車が来ていても渡ってしまう心理も存在します。

- 運転者は「かもしれない運転」を徹底し、歩行者は安全確認を怠らないことが重要です。

- 信号のない横断歩道は特に注意!「当たり屋」や「止まらない車」のリスクも。

- 信号のない横断歩道では、運転者の判断がより重要になります。「明らかに人がいない」場合を除き、停止できる速度での進行が義務です。

- 当たり屋の手口を知り、ドライブレコーダーなどで自己防衛を。

- 止まらない車を撮影・通報する際はプライバシーに配慮し、証拠は警察へ提供するのが基本です。

- 「止まらないのはうざい!」という歩行者のフラストレーションは、安全確保への切実な訴えです。

- 「急な飛び出し」は超危険!過失割合にも影響。

- 歩行者の急な飛び出しは、運転者にとって回避困難な状況を生み出し、重大事故に繋がります。

- 横断歩道上の事故でも、歩行者の不注意の程度によっては過失が認められることがあります。

- ドライブレコーダーは事故解決の強い味方!

- 事故状況を客観的に記録し、過失割合の判断や不当な主張への反論に役立ちます。

- 万が一の事故では弁護士に相談を!「弁護士費用特約」も確認!

- 複雑な過失割合の交渉や、適切な賠償額の請求には専門知識が不可欠です。

- 弁護士費用特約があれば、費用負担を気にせず相談・依頼が可能です。

安全な交通社会の実現に向けて

「横断歩道で車が来てても渡る」という危険な状況を減らし、誰もが安心して横断歩道を利用できる社会を実現するためには、運転者と歩行者双方の意識改革と、社会全体の取り組みが不可欠です。

- 運転者の方へ: 横断歩道は歩行者の聖域です。一時停止義務を遵守し、「歩行者がいるかもしれない」という意識を常に持ち、思いやりのある運転を心がけてください。

- 歩行者の方へ: たとえ横断歩道であっても、安全確認は必ず行い、無理な横断は絶対にしないでください。「渡るよサイン」で横断意思を明確に伝えることも有効です。

- 社会全体として: 交通安全教育の充実、インフラ整備、そして何よりも「人命尊重」の意識を社会全体で共有していくことが重要です。

交通事故は、被害者だけでなく、加害者の人生も大きく変えてしまいます。この記事が、皆様の交通安全意識の向上と、万が一の備えの一助となれば幸いです。