右折しようとしている車を左から追い越ししようとして交通事故が発生した場合、いわゆる別冊判例タイムズにも明確な基準がありません。そこで、右折しようとしている車を左から追い越ししようとしてぶつけた・ぶつけられた場合、過失割合がどうなるのか、相手方との示談交渉をどう進めればいいのか、頭を悩ませることとなります。

この記事では、右折しようとしている車を左から追い越す際に発生する事故という、判断が難しいケースに焦点を当てます。ご自身のドライブレコーダーの映像を見返しても、一体どちらにどれくらいの責任があるのか、道路交通法ではどうなっているのか、過去の判例ではどのような判断がされているのでしょうか。

例えば、追い越し禁止場所ではなかったのか? 右折車は適切に中央線寄りの義務を果たし、合図や徐行をしていたのか? そもそも、後続車はなぜ左から追い越してきたのか? こうした事故では、安全運転義務違反の有無や、信頼の原則がどこまで適用されるのかも重要なポイントとなります。

この記事を読んでいるあなたは、もしかしたらご自身が事故の当事者となり、相手方保険会社から提示された過失割合に納得がいかず、弁護士費用特約を使って専門家への依頼を考えているのかもしれません。適切な損害賠償を受けるためには、事故状況を正確に把握し、法的な根拠に基づいて交渉を進める必要があります。そのためには、ドライブレコーダーや実況見分調書といった客観的な証拠が不可欠です。

この解説が、あなたの不安を少しでも和らげ、適切な解決への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

主要なポイント

- 右折時の左からの追い越し事故に関する法的な側面:関連する道路交通法の条文(追い越しの方法、追い越し禁止場所、右折方法、安全運転義務)と、それらが実際の事故でどのように解釈・適用されるのか。

- 過失割合の決定要因:基本的な過失割合の考え方、判例タイムズの基準、そして具体的な事故状況(速度、合図、道路状況、右折車の行動、追越車の行動など)によって過失割合がどう変動するのか。

- 重要な法的概念の理解:「信頼の原則」がこの種の事故でどのように考慮されるのか、その適用範囲と限界。

- 事故発生後の具体的な対処法:警察への届出、証拠保全の重要性、保険会社との交渉の進め方、そして弁護士費用特約を利用した専門家への相談メリット。

- 損害賠償請求と示談交渉:慰謝料やその他の損害賠償項目、請求の進め方、示談交渉が難航した場合の法的手段(調停、訴訟)。

目次

- 右折しようとしている車が左から追い越された際に発生する事故:その法的論点と過失割合の基本

- このタイプの事故で知っておくべき道路交通法のポイント:追い越しの方法(28条)、追い越し禁止場所(30条)、右折方法(34条)、安全運転義務(70条)

- 右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故における基本的な過失割合の考え方と判例タイムズの役割

- 過失割合が変動する主な要因とは?右折車と追越車のケース別(合図、右折方法など)解説

- 判例から見る、右折しようとしている車を左から追い越す事故の傾向と、右折車の不適切な右折方法や追い越し禁止場所違反の重大性

- ドライブレコーダー映像の重要性と、右折しようとしている車が左から追い越されて起きた事故における証拠収集(実況見分調書、目撃者)

- 「信頼の原則」は、右折しようとしている車が左から追い越された事故でどう影響する?適用可能性と限界

- 右折しようとしている車を左から追い越されて事故に遭った場合の対処法と弁護士相談

1. 右折しようとしている車が左から追い越された際に発生する事故:その法的論点と過失割合の基本

- このタイプの事故で知っておくべき道路交通法のポイント:追い越しの方法(28条)、追い越し禁止場所(30条)、右折方法(34条)、安全運転義務(70条)

- 右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故における基本的な過失割合の考え方と判例タイムズの役割

- 過失割合が変動する主な要因とは?右折車と追越車のケース別(合図、右折方法など)解説

- 判例から見る、右折しようとしている車を左から追い越す事故の傾向と、右折車の不適切な右折方法や追い越し禁止場所違反の重大性

- ドライブレコーダー映像の重要性と、右折しようとしている車が左から追い越されて起きた事故における証拠収集(実況見分調書、目撃者)

- 「信頼の原則」は、右折しようとしている車が左から追い越された事故でどう影響する?適用可能性と限界

1-1. このタイプの事故で知っておくべき道路交通法のポイント:追い越しの方法(28条)、追い越し禁止場所(30条)、右折方法(34条)、安全運転義務(70条)

右折しようとしている車を左から追い越す際の事故を理解するためには、まず関連する道路交通法の規定を正確に把握することが不可欠です。主に以下の4つの条文が、この種の事故における法的評価の根幹を成します。

主な関連条文

- 道路交通法第28条(追い越しの方法)

- 道路交通法第30条(追い越しを禁止する場所)

- 道路交通法第34条(左折又は右折)

- 道路交通法第70条(安全運転の義務)

これらの条文が具体的にどのような内容を定めているのか、そして今回の事故類型にどのように関わってくるのかを詳しく見ていきましょう。

道路交通法第28条:追い越しの方法

この条文は、車両が他の車両を追い越す際の原則と例外を定めています。

- 原則(第1項):車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」といいます)の右側を通行しなければなりません。

- 例外(第2項):前車が右折するために道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄って通行しているときは、その後方の車両は、その左側を通行しなければなりません。

この例外規定が、今回のテーマである「右折しようとしている車を左から追い越す事故」において非常に重要なポイントとなります。つまり、右折車が適切に道路の中央に寄っていれば、後続車は左側から追い越すことが法的に認められている(むしろ義務付けられている)のです。

しかし、「道路の中央に寄って」という部分の解釈が争点となることがあります。どの程度寄っていれば「寄った」と認められるのか、具体的な状況によって判断が分かれる可能性があるため注意が必要です。

道路交通法第30条:追い越しを禁止する場所

この条文は、交通の安全を特に確保する必要がある場所において、追い越し行為そのものを原則として禁止しています。今回の事故類型と特に関連が深いのは、以下の場所です。

- 道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分

- 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又はこう配の急な下り坂

- トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

- 交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

【重要】交差点手前30メートル以内の追い越し禁止

右折行為は通常、交差点で行われます。そのため、この「交差点及びその手前30メートル以内」での追い越し禁止規定は、たとえ道路交通法第28条第2項の「左側追い越し許容」の条件を満たしていても、優先して適用される可能性があります。

ただし、この追い越し禁止には例外があります。それは、車両が「優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点」においては、追い越しが禁止されないというものです(道路交通法第30条第3号かっこ書き)。 したがって、事故現場が優先道路であったか否かは、追い越し行為の適法性を判断する上でも考慮すべき要素となります。

道路交通法第34条:左折又は右折

この条文は、車両が右左折する際の具体的な方法を規定しています。特に右折に関しては、以下の点が重要です。

- 事前の措置(第2項):自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければなりません。

- 第6項:右折しようとする車両が、前各項の規定により、道路の中央に寄ろうとして方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはなりません。

この「あらかじめ道路の中央に寄る」義務と、「徐行」義務が、右折車の過失を判断する上で非常に重要なポイントとなります。 これらの義務を右折車が怠った場合、後続車による左側からの追い越しを誘発した、あるいは危険を増大させたと評価され、右折車の過失が大きくなる可能性があります。

また、右折の合図(方向指示器、いわゆるウインカーの使用)も、道路交通法第53条第1項及び同法施行令第21条により、右折しようとする地点から30メートル手前の地点に達したときから右折が終わるまで継続して行わなければならないと定められています。この合図のタイミングや有無も、過失割合に影響を与える要素です。

道路交通法第70条:安全運転の義務

この条文は、全ての車両の運転者に対し、包括的な安全運転義務を課しています。

- 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

この規定は、個別の交通規則(追い越しの方法、右折方法など)とは別に、運転者が常に負うべき基本的な注意義務を示したものです。具体的な違反行為がなくとも、状況に応じた危険回避措置を怠ったと評価されれば、本条違反として過失が認定されることがあります。 例えば、漫然運転、脇見運転、前方不注視、あるいは「だろう運転」(危険はないだろうと勝手に判断する)などがこれに該当します。

【弁護士の視点】

これらの条文は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、右折車が第34条の規定通りに適切に中央に寄っていれば、追越車は第28条第2項に基づき左側を追い越すことが正当化されやすくなります。しかし、その場所が第30条の追い越し禁止場所に該当すれば、追越行為自体が問題視されます。最終的には、双方の運転者が第70条の安全運転義務を尽くしていたかという観点も加味され、総合的に判断されることになります。

これらの道路交通法の規定を正しく理解することが、ご自身の事故状況を客観的に把握し、適切な対応をとるための第一歩となります。

右折時の左側通過の法的評価

「右折しようとしている車の左側を通過する行為」の法的評価を考える上で、しばしば混同されがちなのが「追い越し」と「追い抜き」という二つの言葉です。これらの言葉は似ていますが、道路交通法上の意味合いや、それによって適用されるルールが異なる場合があるため、その違いを正確に理解しておくことが重要です。

1. 「追い越し」の法的定義

「追い越し」については、道路交通法第2条第1項第21号に明確な定義があります。

「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」

「追い越し」の核心的要素:

- 他の車両等に追い付くこと。

- 進路を変えること(車線変更など)。

- 追い付いた車両等の側方を通過すること。

- 当該車両等の前方に出ること。

これら全ての要素を満たす行為が、法的な「追い越し」に該当します。特に「進路変更」を伴うという点が大きな特徴です。

2. 「追い抜き」の法的評価

一方、「追い抜き」という言葉は、道路交通法上には明確な法的定義が存在しません。しかし、一般的には、以下のような行為を指すと解されています。

「進路変更を伴わずに、前方を走行する車両の側方を通過して、その前方に出る行為。」

例えば、片側二車線の道路で、自車が左車線を走行中、右車線を走行する遅い車の横をそのまま通過して前に出るような場合が典型的な「追い抜き」のイメージです。

3. 右折時の左側通過は「追い越し」か「追い抜き」か?

さて、本題である「右折しようとしている車の左側を通過する行為」は、法的に「追い越し」と「追い抜き」のどちらに評価されるのでしょうか?これは、道路交通法第28条第2項「前車が右折するため道路の中央(中略)に寄つて通行しているときは、その左側を通行しなければならない」という規定の解釈に大きく関わってきます。

この条文は、前方の車が既に右折準備のために進路を変更し中央に寄っている(あるいは停止している)状況を前提としています。このため、後続車がその左側を通過する行為について、以下のように考えることができます。

- 「追い越し」と評価される場合:

- 右折車がまだ完全に停止しておらず、後続車が車線変更を伴って(例えば、右折車を避けるために左側の路側帯にはみ出すなど)その左側から前に出ようとする場合。

- 右折車が中央に十分に寄っておらず、後続車が同一車線内で進路を左に変えて右折車の側方を通過し、その前方に出る場合。

- 「追い抜き」または「左側通過」と評価される可能性のある場合:

- 右折車が既に道路中央に完全に寄って停止しており、後続車が進路を変更することなく、右折車の左側に元々確保されていた安全なスペースをそのまま直進して通過する場合。この場合、法的な「追い越し」の定義である「進路を変えて」という要件を満たさないため、「追い抜き」または単なる「左側通過」と解釈される余地があります。

この区別がなぜ重要かというと、道路交通法第30条で禁止されているのは、あくまで「追い越し」だからです。もし、右折車の左側通過が進路変更を伴わない「追い抜き」や「左側通過」と評価されるのであれば、形式的には第30条の追い越し禁止の規制対象外となる可能性があるのです。これにより、追い越し禁止場所(例:交差点内)であっても、特定の条件下では右折車の左側を安全に通過することが法的に許容されるという解釈につながりやすくなります。

【法的評価のポイント】

- 行為が「追い越し」(進路変更あり)と評価されれば、第28条の追い越し方法の規制や、第30条の追い越し禁止場所の規制が直接適用される。

- 行為が「追い抜き」または「左側通過」(進路変更なし)と評価されれば、第30条の「追い越し」禁止の対象外となる可能性が出てくる(ただし、第28条第2項の左側通行義務や第70条の安全運転義務は依然として適用される)。

しかし、最も重要なのは、その行為が具体的な交通状況下で安全であったかどうかです。

後述する名古屋高裁判決の事案では、右折車が適切に右折準備を完了し、その左側には「二輪車を含む後続車両が通行しうる十分な余裕(スペース)があった」と認定されています。この「十分な余裕」の部分を後続車が進路変更なく通過するのであれば、「追い抜き」または「左側通過」と評価される可能性が高いと言えます。

🗨️ 弁護士からのアドバイス:実質的な危険性に着目

「追い越し」か「追い抜き」かという言葉の定義自体が争点になることもありますが、裁判所や保険会社が最終的に重視するのは、その行為が具体的な交通状況において、他の交通に危険を及ぼすものであったかどうかという実質的な観点です。用語の解釈に終始するのではなく、ご自身の運転行動が客観的に見て安全であったか、また相手の運転行動にどのような危険性があったかを具体的に主張・立証することが、事故解決においてはより重要となります。

ただし、運転者としては、用語の解釈に頼るのではなく、常に「周囲の交通状況を正確に把握し、安全が確保されているか」を最優先に考え、少しでも危険を感じる状況では無理な通行を避けるという安全意識を持つことが何よりも大切です。

1-2. 右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故における基本的な過失割合の考え方と判例タイムズの役割

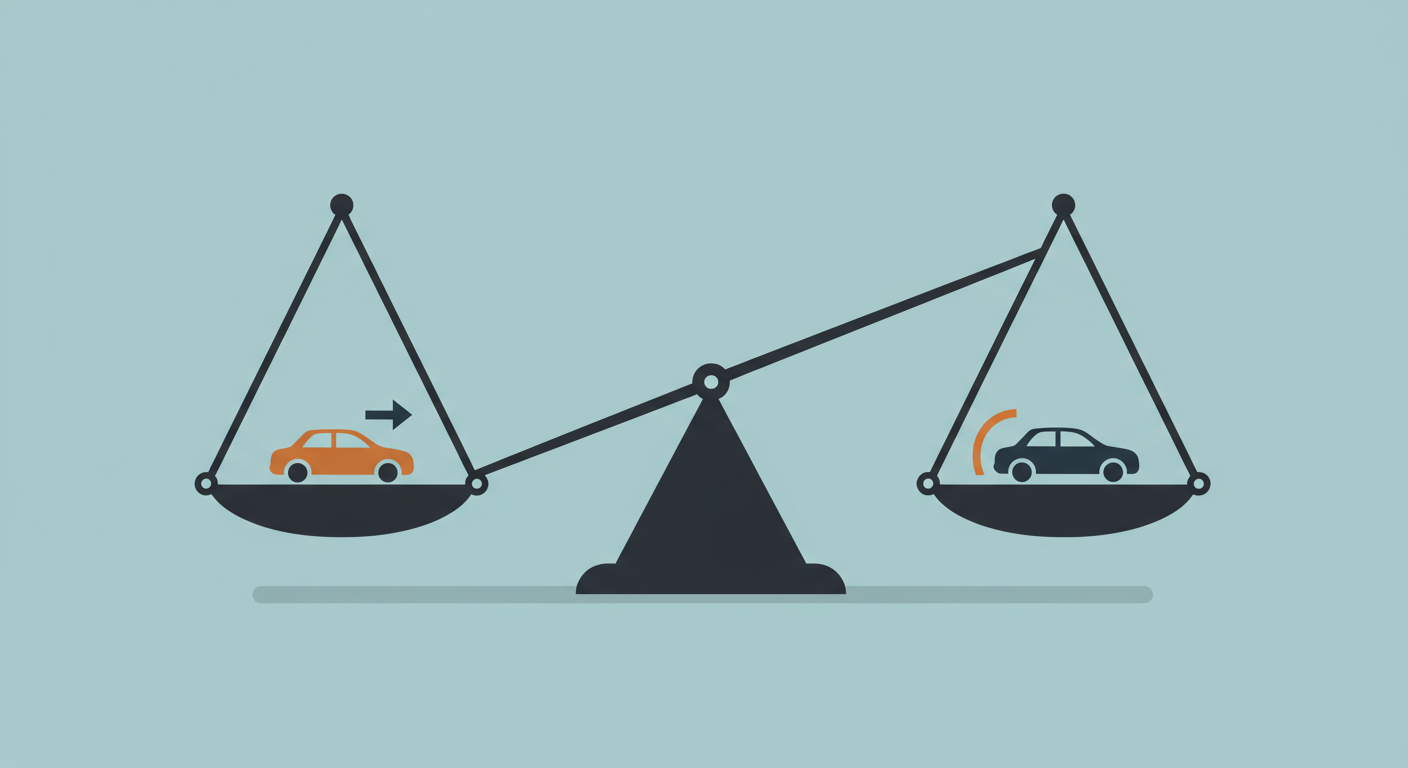

交通事故が発生した場合、当事者双方がどの程度の責任を負うのかを示す「過失割合」は、その後の損害賠償額を決定する上で極めて重要な要素となります。特に、右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故のように、状況が複雑な場合には、この過失割合の算定が争点となることがあります。

過失割合算定の基本原則

交通事故における過失割合は、事故の発生原因について、当事者双方の不注意(過失)の程度を比較衡量し、その割合を数値で示したものです。具体的には、過去の膨大な裁判例を類型化し、それぞれの事故態様における基本的な過失割合を示した基準を参考にしつつ、さらに事故発生時の個別具体的な状況(例えば、一方の著しい速度超過、合図の有無、道路状況、天候、視認性など)を「修正要素」として考慮し、基本割合を調整するという方法が採られるのが一般的です。

被害者側に過失が認められれば、その割合に応じて賠償額が減額される(これを過失相殺といいます)ため、適正な過失割合の認定は非常に重要です。

「別冊判例タイムズ38号」の役割

交通事故の過失割合を判断する上で、実務上(保険会社や弁護士、裁判所など)広く参照されているのが、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(以下「判例タイムズ」といいます)です。

別冊判例タイムズ38号とは?

東京地裁民事交通訴訟研究会が編集したもので、過去の交通事故に関する裁判例を分析・類型化し、様々な事故のパターンごとに基本的な過失割合と修正要素を示しています。これは、交通事故の過失割合を判断する際の「バイブル」とも言える存在で、示談交渉や訴訟において大きな影響力を持っています。

右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故に関連する判例タイムズの記述としては、主に以下の部分が参考になります。

「交差点において右折しようとする車両は、交差点の手前30mの地点から右折の合図をした上(法53 条1項,2項,令21条)、右折の場合は、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側・・を徐行しなければなら」ない。

そして、右折車が進路を変更する際に、後続車の速度又は方向を急に変更させることとなる おそれがあるときは、後続車が優先し (法26条の2第2項)、 そうでないときは、適法な合図をした 右折車が優先する (法34条6項)。・・ 法37条による右折車に対する直進車の・・優先性は以上の規定の中に具体化されていて、それ以上に 後続直進車の優先を考える必要はないであろう。

右折車がこのような注意義務を完全に履行している場合には、原則として過失がないものというべきであるから、特に基準を設ける必要をみない。」

そうすると、

- 交差点において右折しようとする車両は、交差点の手前30mの地点から右折の合図をすること

- 右折の場合は、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行すること

- 右折車が進路を変更する際に、後続車の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがないこと

右折車がこのような注意義務を完全に履行している場合には、右折車には、原則として過失がないということになります。

(この点、「右折車が進路を変更する際に、後続車の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがないこと」と関連して、特にトラックの「オーバーハング現象」(車両が旋回する際に、オーバーハング部分が車輪の描く軌跡よりもさらに外側へ振り出す現象)が生じる場合は問題です。以下の記事を参照ください)

【重要な注意点】

判例タイムズに示されている過失割合は、あくまで基本的な目安であり、出発点に過ぎません。実際の事故では、様々な個別具体的な事情(修正要素)が複雑に絡み合って最終的な過失割合が決定されます。したがって、安易に基準を鵜呑みにするのではなく、ご自身の事案に特有の有利な事情や不利な事情を法的な観点から詳細に分析し、それを裏付ける証拠に基づいて主張・立証することが、適正な過失割合の認定を得るためには不可欠です。

もし、保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、すぐに示談に応じず、弁護士に相談することを強くお勧めします。

次の項目では、この基本的な過失割合を変動させる「修正要素」について、より詳しく見ていきます。

1-3. 過失割合が変動する主な要因とは?右折車と追越車のケース別(合図、右折方法など)解説

前項で解説した過失割合は、あくまで標準的な事故状況を前提としたものです。実際の右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故では、様々な個別具体的な状況が存在し、それらも考慮され、最終的な過失割合が判断されます。

前項で述べたとおり、右折車が道交法上の注意義務を完全に履行している場合には、右折車には、原則として過失がないということになりますが、ここでは、判例タイムズなどを参考に、どのような場合に過失割合が変動するのかを具体的に見ていきましょう。

右折車側の過失を加算(または追越車の過失を減算)する主な修正要素

以下のような状況では、右折車にも過失がある、と判断される可能性があります。

すなわち、右折車が、交差点の手前30mの地点から右折の合図をしていない、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行していない、右折車が進路を変更する際に、後続車の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがある場合などです。

特に、右折車が進路を変更する際に、後続車の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがある場合などは、進路変更車と後続直進車の事故に類するものとして、右折車に大きな過失が発生してもやむをえないでしょう。

- 合図なし・合図遅れ

右折の合図(ウインカー)を全く出さなかった場合は+10%~15%、合図を出すのが遅れた場合は+5%~10%といった形で右折車の過失が加算されることがあります。合図の不履行や遅延は、後続車が右折車の意図を予測することを困難にし、危険な状況を生み出します。

- 右折時の徐行なし

右折時に道路交通法第34条第2項に定められた徐行義務を怠った場合、右折車に+10%程度の過失が加算されることがありえます。

- 不適切な右折方法(あらかじめ中央に寄らない)

道路の中央に十分に寄らずに右折を開始した場合、あるいは交差点の中心の直近の内側を通行するという正しい右折方法(ショートカット右折とも言われます)を遵守せず、大回り右折(交差点中心を大きく越えてから曲がる)をした場合、右折車に+5%~+10%程度の過失が加算されることがあります。

右折車側の過失を減算(または追越車の過失を加算)する主な修正要素

以下のような状況では、追越車の過失が、より大きいと判断される可能性があります。

- 著しい速度違反

例えば、時速15km以上の速度違反で+10%、時速30km以上の速度違反で+20%といった形で、追越車の過失が加算されることがあります。

- 追い越し禁止場所違反

前述の通り、事故現場が道路交通法第30条に定める追い越し禁止場所(例:交差点及びその手前30メートル以内。ただし優先道路走行時等を除く)であった場合、追越車の過失はより大きくなります。

- 酒酔い運転・無免許運転・居眠り運転等の重過失

これらは極めて悪質な違反であり、追越車に+20%程度の過失が加算されることがあります。

- 酒気帯び運転・携帯電話等使用(画像注視等)の著しい過失

これらも危険性の高い行為であり、追越車に+10%程度の過失が加算されることがあります。

- 既右折

右折車が既に右折行動の大部分を完了しているか、または完了に近い状態で後続の直進車(本件では左から追い越してきた車)と衝突した場合、右折車の過失が-10%~-20%程度減算されることがあります。これは、追越車が前方の状況を十分に確認せずに進行したと評価されるためです。

- 右折車が中央に寄ることが困難な道路構造

右折しようとする進入路が極めて鋭角である、道路幅員が狭いために大型車が物理的に中央に寄ることが難しいなど、客観的に中央に寄ることが困難であったと認められる場合、右折車の過失が減算されることがあります。

これらはあくまで目安であり、実際の適用は事案により異なります。実際の事故においては、双方の車両に複数の修正要素が存在する場合も少なくありません。そのような場合、これらの要素を単純に機械的に加減算するのではなく、事故態様全体における各要素の事故発生への寄与度や危険性の程度を総合的に評価し、最終的な過失割合が判断されることになります。 「著しい過失」や「重過失」といった用語の評価も、個々の事案における具体的な態様に大きく依存するため、専門的な判断が求められます。

1-4. 判例から見る、右折しようとしている車を左から追い越す事故の傾向と、適切な右折手順の重要性

右折しようとしている車が左から追い越される事故の過失割合を考える上で、実際の裁判例は法律がどのように適用されるかを示す貴重な指針となります。関連する判例を分析することで、裁判所がどのような点を重視するかの傾向が見えてきます。

適切な右折準備行動の重要性:名古屋高裁昭和52年9月28日判決

この裁判例は、交差点内で右折合図を出して右折待機中の貨物自動車に、後続の二輪車が追突した事案です 。追い越し事故ではありませんが、右折車の行動と後続車の義務に関する重要な判断が示されています。

- 事案の概要:貨物自動車(被控訴人車)は、交差点の手前約30メートルで右折合図を出し、中央分離帯寄りに進路変更して、対向車待ちのため停止しました。後続の二輪車(被害車)は、その停止中の貨物自動車の右後部に追突しました。二輪車側は、貨物自動車の合図が遅い、停止位置が不適切(後部が車線にはみ出していた)などを主張しました。

- 裁判所の判断:裁判所(名古屋高裁)は、右折待機中の貨物自動車(被控訴人)には過失がないと判断しました。その理由として、貨物自動車は道路交通法に従い、適切な地点で合図を出し、道路の中央寄りを走行して右折の準備態勢に入っていたと認定しました 。

- 重要なポイント:

- 右折車の注意義務:裁判所は、「右折車が右規定に従い右折の準備態勢に入った後は、後続車の運転者は先行車の右折に対処する措置を講じなければならない」と指摘しました。

- 信頼の原則の適用:さらに、「右折しようとする車両の運転者は、(中略)特段の事情がない限り、後続車があっても、その運転者において、右法規に従い追突等の事故を回避すべく正しい運転をするであろうことを期待して運転すれば足り、それ以上に違法異常な運転をする者のありうることまでを予想して周到な後方安全確認をすべき注意義務はない」と述べ、適切に右折準備をしていれば、後続車が適切に行動することを信頼して運転すれば足りるという考え方を示しました。

- 後続車の義務:後続車(二輪車)は、貨物自動車が合図を出した時点で十分な車間距離(45メートル以上)があったにも関わらず、前方不注視により追突したと認定され、一方的な過失があるとされました。また、裁判所は、当時の道路交通法において、右折合図が出された場合、後続車は安全な速度と方法で「先行車の左側を通行すべきこと」が定められていた点にも言及しています。

- 示唆:この判例は、右折車が道路交通法に則った適切な準備行動(早期の合図、中央への進路変更)を行うことが、自身の過失を否定し、後続車に責任を課す上でいかに重要であるかを示しています。

左側からの危険な進出・割り込みに対する厳しい評価:大阪地裁平成8年11月26日判決

この裁判例は、信号待ちで停車中の大型貨物自動車の左横に同じく停車していた原動機付自転車が、青信号で右折しようとして大型車の前に出ようとした際に自ら転倒し、それに気づかず発進した大型車に轢過されたという特殊な事案です。典型的な追い越し事故ではありませんが、「左側からの右折目的の進出」の危険性について重要な判断が示されています。

- 事案の概要:原動機付自転車(原告)は、信号待ちで大型貨物自動車(被告車両)の左横に停止していました。青信号に変わった際、被告車両より早く右折しようとして発進し、被告車両の前方に出ようとしましたが、ハンドル操作の誤り等で転倒しました。被告は、発進時に左側ミラー等で確認したものの転倒した原告に気づかず、車両を発進させて原告を轢過しました。

- 裁判所の判断:裁判所は、被告(大型車)の前方不注視(安全運転義務違反)による過失を認めつつも、原告(二輪車)の行動を「被告車両の前に割り込むように入り込んだ」ものと評価し、原告に6割、被告に4割の過失割合を認定しました。

- 重要なポイント:

- 左側からの割り込み右折の危険性:裁判所は、原告が大型車両の左側からその前方へ右折目的で進出しようとした行為自体を極めて危険と評価しました。これは、大型車両の死角に入り込む危険性や、道路交通法第34条第2項の右折方法(あらかじめ中央に寄る)の原則から逸脱する行為であるためです。

- 大型車の死角:大型車両の運転席からは左側方や前方が見えにくいという特性を無視した行動は、重大な過失と判断される要因となります。

- 被告(大型車)の過失:一方で、大型車運転者にも発進時の安全確認義務(道路交通法第70条)があり、結果的に転倒した原告を見落とした点について前方不注視の過失が認められました。

- 示唆:この判例は、たとえ走行中の追い越しではなくても、右折の意図をもって他の車両の左側から危険な方法で前方に進出する行為は、たとえ相手方に前方不注視等の過失があったとしても、自らの過失が非常に重く評価されることを示しています。

【判例から読み取れる傾向のまとめ】

- 右折車が道路交通法に定められた適切な右折手順(早期の合図、中央寄り、徐行)を遵守することは、自身の過失を軽減し、後続車の責任を問う上で極めて重要です。

- 一方で、右折の意思があったとしても、他の車両の左側から危険な方法で割り込んだり、追い越したりする行為は、たとえ相手方に不注意があったとしても、自身の過失が重く評価される可能性が高いです 。

- 特に大型車両が関与する場合は、その死角の広さを考慮しない左側からの接近・進出は極めて危険であり、過失割合の判断において不利に働く可能性が高いです 。

- 最終的な過失割合は、具体的な事故状況(信号、速度、合図、位置関係、道路状況、車両の種類など)を詳細に認定した上で決定されます。

これらの判例は、右折しようとしている車を左から追い越す事故における過失判断の複雑さと、双方の運転者に課せられた注意義務の重要性を示しています。

1-5. ドライブレコーダー映像の重要性と、右折しようとしている車が左から追い越されて起きた事故における証拠収集(実況見分調書、目撃者)

右折しようとしている車が左から追い越されて起きた事故のように、双方の運転行動が複雑に絡み合い、それぞれの法規違反の有無や程度が過失割合に大きく影響する事故類型においては、客観的な証拠の収集と保全が極めて重要になります。事故直後の対応と証拠収集の巧拙が、その後の保険会社との示談交渉や、場合によっては訴訟における有利不利に直接的に結びつくと言っても過言ではありません。

ドライブレコーダー映像:最も有力な証拠の一つ

近年普及が進んでいるドライブレコーダーの映像は、事故態様の解明において非常に強力な証拠となります。

ドライブレコーダー映像で確認できることの例

- 右折車の具体的な動き:

- 道路の中央への寄り具合は適切だったか

- 合図(ウインカー)を出したタイミングと継続時間

- 右折開始時の速度、徐行の有無

- 右折の角度や軌道

- 追越車の具体的な動き:

- 追越開始時の速度、加速の程度

- 追越しの態様(車線変更の仕方、右折車との距離感)

- 衝突の瞬間の状況

- 周囲の交通状況(他の車両や歩行者の有無)

- その他:

- 信号の色(信号機のある交差点の場合)

- 事故発生時刻

- 天候や路面状況

これらの情報は、まさに「百聞は一見に如かず」であり、当事者の記憶や主張が食い違う場合に、客観的な事実を明らかにする上で決定的な役割を果たすことがあります。 事故が発生したら、ドライブレコーダーの映像が上書き消去されてしまう前に、速やかにSDカードを抜き取るか、データをバックアップするなどの措置を講じることが極めて重要です。

その他の重要な証拠

ドライブレコーダー以外にも、以下のような証拠が重要となります。

- 実況見分調書・供述調書

事故後に警察官が作成する実況見分調書は、事故現場の状況、車両の損傷状況、ブレーキ痕、当事者の指示説明などが記載された文書であり、裁判においても重要な証拠となります。警察官による実況見分には冷静かつ誠実に協力し、自身の認識している事故状況を正確に伝えることが肝要です。曖昧な記憶や推測で発言することは避け、事実に基づいて説明しましょう。また、警察署で作成される供述調書も、ご自身の認識を記録したものとして重要です。内容をよく確認し、納得できない点があれば修正を求めることができます。 - 交通事故証明書

自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書は、交通事故があった事実を公的に証明する書類です。保険金の請求手続きなどに必要となります。 - 目撃者の証言

事故現場に目撃者がいた場合は、その氏名、連絡先を尋ね、可能であれば後日の証言に協力してもらえるよう依頼しましょう。利害関係のない第三者の証言は、当事者の主張が対立する場合に、客観的な情報として役に立ちます。

- 事故現場の写真・動画

記憶が鮮明なうちに、スマートフォンなどで事故現場の状況を多角的に撮影しておくことも有効です。具体的には、両車両の最終停止位置、接触部分の損傷状況、ブレーキ痕の有無・長さ・位置、道路標識(速度制限、追越し禁止、優先道路指示など)、信号機の表示サイクル、路面状況、周辺の建物の状況(見通しに影響する可能性)などを記録します。広角で全体像がわかるものと、個々の重要なポイントをアップで撮影したものの両方があると良いでしょう。

- 車両の修理見積書・損傷写真

車両の損害状況を示す客観的な資料となります。

【弁護士からのアドバイス】

証拠は時間が経つほど収集が難しくなります。事故直後の混乱した状況では大変かもしれませんが、できる限り多くの客観的な証拠を確保しておくことが、後の交渉や法的手続きを有利に進めるための鍵となります。どのような証拠が重要になるか判断に迷う場合は、早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

これらの証拠を基に、事故の具体的な状況を再構築し、法的な観点から双方の過失を検討していくことになります。

1-6. 「信頼の原則」は、右折しようとしている車が左から追い越された事故でどう影響する?適用可能性と限界

交通事故の過失判断において、「信頼の原則」という法概念が考慮されることがあります。これは、交通社会において、各参加者は、他の参加者が交通法規を遵守し、社会通念上適切な行動をとるものと信頼して行動すれば足り、他の参加者の予期せぬ異常な違法行為や、通常予測し得ない不測の事態にまで備えて行動する義務はないとする考え方です。

この原則が適用されると、形式的には何らかの注意義務違反があるように見える当事者であっても、その責任が軽減されたり、場合によっては否定されたりすることがあります。

信頼の原則が適用される一般的な要件

- 自らが交通法規を遵守していること。

- 相手方の違反行為の予見困難性(相手方の行為が、通常の交通状況下では予測することが困難な程度のものであること)。

- 因果関係(相手方の予期せぬ違反行為がなければ、事故が発生しなかったであろうと認められること)。

では、右折しようとしている車が左から追い越された事故において、この信頼の原則はどのように影響するのでしょうか。

右折車側からの主張の可能性

右折車側から信頼の原則を主張し得る典型的な状況としては、以下のようなものが考えられます。

- 追越車が著しい速度超過で左側から追い越してきた場合

- 追越車が明らかに追越しが禁止されている場所(例:交差点直前の横断歩道付近)で強引な追越しを行ってきた場合

このような場合、右折車としては「まさかそのような危険な方法で、あるいは禁止された場所で追い越してくるとは予測できなかった」と主張し、追越車の行為が予見困難な異常なものであったことを根拠に、自身の過失割合の軽減を求める余地があります。

追越車側からの主張の可能性

逆に、追越車側から信頼の原則を主張する状況としては、以下のようなものが考えられます。

- 右折車が何の合図も出さず、また道路中央にも全く寄らずに、後続車の存在を無視するかのように突然右折を開始した場合

このような場合、追越車としては「前車は直進するものと信頼していたのに、突然予期せぬ右折をした」と主張し、右折車の行動が著しく不適切で予測困難であったことを根拠に、自身の過失の軽減を求めることも理論的には考えられます。

しかしながら、追い越し行為自体が、前車の動静を慎重に確認し、安全を確保した上で行うべき相対的に危険度の高い運転行動であること、特に交差点付近ではより一層の慎重な運転が求められることを考慮すると、追越車側からの信頼の原則の主張は、右折車側からの主張と比較して、一般的に認められにくい傾向があるかもしれません。追越車には、前車の不測の動きにもある程度対応できるような注意義務が、より重く課されていると解されるためです。

信頼の原則の限界

信頼の原則は万能ではありません。適用には以下のような限界があります。

- 相手方の危険な行動の予見可能性: 相手方の危険な行動やその予兆を既に認識していた、あるいは容易に認識できたはずの状況では、信頼の原則は適用されません。

- 自らの法規違反: 信頼の原則を主張する側自身が交通法規に違反している場合、その適用は制限されるか、否定されることがあります。

右折しようとしている車が左から追い越された事故においては、右折車には中央寄りの義務、合図の義務、徐行義務などが、追越車にも追越しの方法、追越し禁止場所の遵守、安全確認などの高度な注意義務がそれぞれ課されています。事故が発生したということは、多くの場合、双方に何らかの義務違反または不注意があったと推認されます。このような状況下で、一方の当事者のみに信頼の原則を適用し、その責任を大幅に軽減することは、事案によっては困難であると言えるでしょう。

【まとめ】

信頼の原則が適用されるか否かは、事故の具体的な状況、各車両の行動、道路交通法の遵守状況などを総合的に考慮して判断されます。一方の当事者による、通常の交通社会において予測困難なほどの著しい交通法規違反があった場合に、他方の当事者の過失を軽減または否定する方向で作用する原則と理解しておきましょう。しかし、安易な適用を期待するのではなく、まずは自身が交通法規を遵守し、安全運転義務を尽くすことが最も重要です。

2. 右折しようとしている車を左から追い越されて事故に遭った場合の対処法と弁護士相談

万が一、右折しようとしている車が左から追い越されるという事故に巻き込まれてしまった場合、パニックにならず冷静に対処することが、その後の適正な解決にとって非常に重要です。事故直後の対応から、保険会社との交渉、そして専門家である弁護士への相談まで、知っておくべきポイントは多岐にわたります。この章では、事故に遭ってしまったあなたが具体的にどのような行動をとるべきか、そしてどのように専門家のサポートを活用できるかについて、詳しく解説していきます。

- 事故発生直後に必ず行うべきこと:警察への届出と証拠保全(交通事故証明書取得の前提)

- 保険会社との交渉:右折しようとしている車が左から追い越しを受けて事故になった場合の注意点と示談交渉の進め方

- 弁護士費用特約の賢い使い方:右折しようとしている車を左から追い越された事故で弁護士に依頼するメリットとタイミング

- 慰謝料・損害賠償請求の進め方:右折しようとしている車が左から追い越されてしまった事故のケーススタディと算定基準

- 示談交渉が難航した場合の法的手段とは?民事調停や訴訟移行時のポイント

- まとめ:右折しようとしている車が左から追い越されるときに発生した事故

2-1. 事故発生直後に必ず行うべきこと:警察への届出と証拠保全(交通事故証明書取得の前提)

交通事故が発生した直後は、気が動転してしまうのも無理はありません。しかし、このような時こそ、落ち着いて行うべき重要な手順があります。これらを怠ると、後の保険請求や法的手続きで不利になる可能性もあるため、しっかりと確認しておきましょう。

① 安全確保と負傷者の救護(道路交通法第72条第1項前段)

何よりもまず優先すべきは、人命の安全確保です。

- 負傷者がいる場合: 直ちに救急車(119番)を手配し、可能な範囲で応急手当を行います。むやみに負傷者を動かすことは避け、救急隊の指示を待ちましょう。

- 二次事故の防止: 車両を安全な場所に移動できる場合は移動させ、ハザードランプを点灯させたり、停止表示器材(三角表示板や発煙筒)を設置したりして、後続車に事故の発生を知らせ、二次的な事故を防ぎます。高速道路上など、車両の移動が危険な場合は、ガードレールの外など安全な場所に速やかに避難してください。

② 警察への通報(道路交通法第72条第1項後段)

次に、必ず警察(110番)に届け出をしてください。 これは法律上の義務であると同時に、以下の点で非常に重要です。

- 実況見分の実施: 警察官が事故現場の状況を確認し、実況見分調書を作成します。これは、事故の状況を客観的に記録した重要な証拠となります。

- 交通事故証明書の取得: 後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらにめには、警察への届出が必須です。この証明書は、自賠責保険や任意保険の請求手続きに必要となります。

【注意!】その場での示談は絶対に避ける

たとえ相手から「警察を呼ばずに内々に済ませたい」と持ちかけられても、絶対に応じてはいけません。警察への届出を怠ると、法的な義務違反になるだけでなく、後に事故の事実を証明することが困難になったり、保険金が支払われなかったりするリスクがあります。また、その場では軽傷だと思っても、後から症状が悪化することも少なくありません。

③ 相手方との情報交換

警察の到着を待つ間、または警察官の指示に従い、事故の相手方と以下の情報を交換しましょう。

- 運転免許証の情報: 氏名、住所、生年月日、免許証番号、有効期限

- 車検証の情報: 車両の登録番号(ナンバープレート)、所有者・使用者の氏名・住所

- 自賠責保険・任意保険の情報: 保険会社名、証券番号、契約者名、連絡先

- 連絡先: 電話番号(携帯電話・自宅)、勤務先と連絡先(可能な範囲で)

お互いに情報を確認し、メモを取るか、スマートフォンのカメラで記録しておくと確実です。感情的にならず、冷静に対応することが大切です。

④ 事故状況の記録と証拠保全

警察による実況見分が行われますが、ご自身でも事故状況の記録と証拠保全に努めましょう。

- ドライブレコーダー映像の確保: 最も重要な証拠の一つです。上書き消去される前に、必ずSDカードを抜き取るか、映像を保存してください。

- 写真・動画撮影:

- 事故車両の損傷箇所(多方向から)

- 事故車両の最終停止位置(周囲の状況も入れて)

- ブレーキ痕、スリップ痕、路上への落下物

- 事故現場の道路状況(見通し、道路標識、信号機、センターラインの種類など)

- 天候や明るさがわかるような写真

- 目撃者の確保: もし事故を目撃した人がいれば、協力を依頼し、氏名と連絡先を教えてもらいましょう。

- 事故状況のメモ: 記憶が新しいうちに、事故発生の経緯、時刻、天候、お互いの言い分などを詳細にメモしておきましょう。図を描いておくのも有効です。

これらの証拠は、後に過失割合や損害賠償額を決定する際に、あなたの主張を裏付ける重要な材料となります。

⑤ 医師の診断

事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことがあります。たとえ自覚症状が軽くても、受傷した場合は医師の診断を受けてください。後日、症状が現れることもあります。事故との因果関係を証明するためにも、早期の受診が重要です。

2-2. 保険会社との交渉:右折しようとしている車が左から追い越しを受けて事故になった場合の注意点と示談交渉の進め方

事故現場での初期対応が終わったら、次はご自身が加入している自動車保険会社に速やかに事故の報告をします。その後、相手方の保険会社(または相手方本人)との間で、示談交渉が開始されることになります。

右折しようとしている車が左から追い越しを受けて事故になった場合は、前述の通り、過失割合の判断に争いが出ることもあるため、保険会社との交渉には特に注意が必要です。

保険会社への事故報告

まずは、ご自身の保険会社に以下の情報を正確に伝えましょう。

- 契約者名、被保険者名、証券番号

- 事故発生の日時、場所

- 事故の状況(できるだけ具体的に)

- 相手方の情報(氏名、連絡先、車両情報、保険会社など)

- 警察への届出の有無、届出警察署名

- 負傷の有無、病院名(受診した場合)

保険会社は、事故の状況に応じて、今後の対応についてアドバイスをしてくれます。

相手方保険会社との交渉における注意点

多くの場合、相手方が任意保険に加入していれば、その保険会社の担当者が交渉窓口となります。ここで注意すべき点をいくつか挙げます。

- 保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにしない:

保険会社は、自社の支払い基準や過去の事例、そして判例タイムズなどを参考に過失割合を提示してきます。しかし、相手方の保険会社は、必ずしもあなたにとって最も有利な過失割合を提示するとは限りません。特に、右折しようとしている車が左から追い越しに遭う事故のようなケースでは、事故の個別具体的な状況が十分に考慮されていない可能性もあります。提示された過失割合の根拠を詳しく確認し、納得できない場合は安易に同意しないことが重要です。

- 自身の主張を明確に伝える:

ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的な証拠に基づき、事故状況や相手方の過失について、ご自身の認識を明確に伝えましょう。感情的になるのではなく、冷静に、論理的に説明することが大切です。

- 治療中の示談交渉は慎重に:

怪我の治療が完了する前(症状固定前)に、相手方保険会社から示談を急かされることがあります。しかし、治療が長引いたり、後遺障害が残ったりする可能性もあるため、医師の診断や治療の経過を十分に踏まえた上で、慎重に交渉を進めるべきです。

- 不用意な発言や書類への署名は避ける:

交渉の過程で、ご自身の過失を認めるような発言や、内容を十分に理解しないまま書類に署名・捺印することは避けましょう。一度同意してしまうと、後から覆すことは非常に困難になります。

- 記録を残す:

保険会社の担当者とのやり取り(電話、面談など)は、日時、担当者名、話した内容などを記録しておくことをお勧めします。重要なやり取りは書面で行うか、録音することも検討しましょう。

示談交渉の一般的な流れ

- 事故報告と調査: 当事者双方がそれぞれの保険会社に事故を報告し、保険会社が事故状況の調査(聞き取り、資料収集など)を行います。

- 過失割合の協議: 保険会社間で、または当事者と保険会社の間で、過失割合についての協議が行われます。

- 損害額の算定: 車両の修理費用、治療費、休業損害、慰謝料などの損害額が算定されます。

- 示談案の提示: 保険会社から、過失割合と損害賠償額を含んだ示談案が提示されます。

- 示談交渉: 提示された示談案について、当事者が検討し、必要に応じて交渉を行います。

- 示談成立・示談書の作成: 双方が合意に至れば、示談が成立し、示談書(免責証書などとも呼ばれます)を作成します。

- 保険金の支払い: 示談内容に基づいて保険金が支払われます。

【交渉のポイント】

示談交渉は、法的な知識や交渉力によって結果が大きく左右されることがあります。特に、右折しようとしている車が左から追い越しを受けて事故になったケースでは、過失割合の判断が難しく、保険会社の主張が必ずしも絶対ではありません。

少しでも疑問や不安を感じたら、示談が成立する前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することができます。弁護士は、あなたの代理人として、法的な根拠に基づいて相手方保険会社と対等に交渉し、適正な解決を目指すことができます。

2-3. 弁護士費用特約の賢い使い方:右折しようとしている車を左から追い越された事故で弁護士に依頼するメリットとタイミング

「弁護士に相談したいけど、費用が心配…」そう考える方は少なくないでしょう。しかし、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)」が付帯していれば、多くの場合、弁護士への相談料や依頼費用を保険で賄うことができます。

この特約を賢く利用することで、右折しようとしている車を左から追い越された事故のような複雑な事案でも、費用負担を気にすることなく専門家である弁護士のサポートを受けることが可能になります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭い、相手方に対して損害賠償請求を行う際に必要となる弁護士費用や法律相談費用を、保険会社が一定の限度額(一般的に300万円程度)まで負担してくれるというものです。 この特約を利用しても、翌年度以降の保険料が上がったり、等級がダウンしたりすることは基本的にありません。そのため、利用できる状況であれば積極的に活用すべき特約と言えます。

弁護士費用特約の主な補償範囲

- 法律相談料:弁護士に正式に依頼する前の相談にかかる費用。

- 着手金:弁護士に事件処理を依頼する際に支払う費用。

- 報酬金:事件が解決した際に、成功の度合いに応じて支払う費用。

- 実費:印紙代、郵券代、交通費など、事件処理に実際にかかった費用。

※補償範囲や限度額は保険契約によって異なりますので、必ずご自身の保険証券や約款をご確認ください。

弁護士に依頼するメリット

右折しようとしている車を左から追い越された事故において、弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

- 法的な観点からの正確なアドバイスと見通し:

事故状況を法的に分析し、関連する法令や判例に基づいた適切な過失割合、予想される損害賠償額(特に慰謝料は弁護士基準で算定すると増額することが多いです)、今後の手続きの流れなどについて、専門的なアドバイスを受けることができます。

- 相手方保険会社との対等な交渉:

保険会社の担当者は交渉のプロです。被害者本人が直接交渉すると、知識や経験の差から不利な条件で示談してしまうことも少なくありません。弁護士が代理人となることで、法的な根拠に基づき、相手方保険会社と対等に交渉を進めることができ、より有利な条件での解決が期待できます。

- 証拠収集のサポート:

どのような証拠が有利に働くか、どのように収集すればよいかなど、専門的な観点からアドバイスし、必要な場合は証拠収集のサポートも行います。

- 精神的・時間的負担の軽減:

煩雑でストレスの多い相手方との交渉や、煩わしい手続きのほとんどを弁護士に任せることができます。これにより、被害者の方は治療に専念したり、日常生活を取り戻したりするための時間と精神的な余裕を得ることができます。

- 後遺障害等級認定のサポート:

事故による怪我が重く、後遺障害が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることが、正当な賠償を得るために非常に重要です。弁護士は、必要な検査や医師の意見書の取得など、後遺障害等級認定の手続きをサポートし、適切な等級が得られるよう尽力します。

- 訴訟になった場合の適切な対応:

示談交渉で解決しない場合には、民事調停や訴訟といった法的手続きに移行することになりますが、弁護士に依頼していれば、これらの手続きもスムーズかつ適切に進めることができます。

弁護士に相談・依頼するタイミング

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いと言えますが、特に以下のような場合には、積極的に相談を検討しましょう。

- 事故発生直後: 今後の対応や証拠保全についてアドバイスを受けられます。

- 相手方保険会社から過失割合や賠償額の提示があったが、納得できない場合: 専門家の意見を聞き、妥当性を判断しましょう。

- 怪我が重い、または後遺障害が残りそうな場合: 適切な治療や後遺障害等級認定に向けて、早期からサポートを受けることが重要です。

- 相手方保険会社の対応に不満がある、または交渉が難航している場合: 交渉のプロである弁護士に任せることで、事態の打開が期待できます。

- ご自身で交渉する時間や精神的な余裕がない場合: 弁護士に一任することで、負担を大幅に軽減できます。

【弁護士費用特約の確認を!】

まずはご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確認してみましょう。もし付帯していれば、積極的に活用して、交通事故問題の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。多くの法律事務所では、交通事故に関する初回相談を無料で行っていますので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

2-4. 慰謝料・損害賠償請求の進め方:右折しようとしている車が左から追い越されてしまった事故のケーススタディと算定基準

右折しようとしている車が左から追い越されてしまった事故によって損害を被った場合、加害者(またはその保険会社)に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償には、物的損害(車両の修理費など)と人的損害(治療費、慰謝料など)があります。

損害賠償の主な項目

交通事故における人的損害の主な項目としては、以下のようなものが挙げられます。

- 治療関係費: 診察費、入院費、手術費、薬剤費、通院交通費、付添看護費、将来の手術費・治療費など。

- 休業損害: 事故による傷害のために仕事を休んだことによる収入の減少分。主婦(主夫)や学生、無職者であっても、状況に応じて認められる場合があります。

- 逸失利益: 事故がなければ将来得られたはずの収入。後遺障害が残った場合や死亡した場合に請求できます。

- 慰謝料: 事故によって被った精神的苦痛に対する賠償。以下の3種類があります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料): 傷害を負ったこと自体、および入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への賠償。

- 後遺障害慰謝料: 事故による傷害が治癒せず、後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛への賠償。後遺障害の等級(1級~14級)に応じて金額が算定されます。

- 死亡慰謝料: 被害者が死亡した場合に、被害者本人及び近親者の精神的苦痛に対して支払われる賠償。

- その他: 装具・器具購入費、家屋・自動車等改造費、弁護士費用(一部)など。

慰謝料の算定基準:「3つの基準」

慰謝料の算定には、主に以下の3つの基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく異なることがあります。

- 自賠責保険基準:

自動車損害賠償保障法(自賠責法)に基づく基準で、交通事故被害者の最低限の救済を目的としています。そのため、賠償額は3つの基準の中で最も低額になるのが一般的です。傷害部分の支払限度額は120万円(治療費、休業損害、慰謝料など全て含む)です。

- 任意保険基準:

各任意保険会社が独自に設けている内部基準です。自賠責保険基準よりは高額になることが多いですが、後述する裁判所基準(弁護士基準)よりは低い傾向にあります。内容は公表されていません。

- 裁判所基準(弁護士基準):

過去の裁判例の積み重ねによって形成された基準で、弁護士が示談交渉や訴訟を行う際に用います。3つの基準の中で最も高額になるのが一般的であり、被害者が受け取るべき正当な賠償額の目安とされています。

【重要】どの基準で請求するかがポイント!

相手方保険会社は、多くの場合、自賠責保険基準や任意保険基準に基づいて賠償額を提示してきます。しかし、弁護士に依頼することで、最も高額な裁判所基準(弁護士基準)での交渉が可能となり、最終的に受け取れる賠償額が大幅に増額するケースが少なくありません。

ケーススタディの考え方(架空の例)

例えば、右折しようとしているA車(過失10%)が、左から追い越してきたB車(過失90%)に衝突され、A車の運転手がむちうちで3ヶ月間通院(実通院日数45日)、休業損害20万円、治療費30万円というケースを考えてみましょう(過失割合は仮のものです)。

- 入通院慰謝料の算定:

- 自賠責保険基準: 通院期間や実治療日数に応じて日額で計算されます(例:日額4,300円 × 実治療日数 × 2、または総治療期間のいずれか少ない方)。

- 裁判所基準(弁護士基準): 別表Ⅰ(重傷用)または別表Ⅱ(軽傷用、むちうち等)に基づき、通院期間に応じて算定されます。例えば、むちうちで3ヶ月通院した場合、別表Ⅱでは53万円程度が目安となります。

- 過失相殺:

Aさんの損害総額(治療費+休業損害+慰謝料など)から、Aさんの過失割合である10%が減額されます(過失相殺)。

- 弁護士の介入効果:

このケースで弁護士が介入し、裁判所基準で慰謝料を請求した場合、自賠責基準や任意保険基準で計算されるよりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。また、過失割合についても、事故状況を詳細に分析し、Aさんにとってより有利な割合になるよう交渉を進めることができます。

右折しようとしている車が左から追い越されてしまった事故のように、過失割合が争点になりやすい事故では、損害額の算定だけでなく、その前提となる過失割合の交渉が非常に重要です。専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることを強くお勧めします。

2-5. 示談交渉が難航した場合の法的手段とは?民事調停や訴訟移行時のポイント

相手方保険会社との示談交渉が、過失割合や損害賠償額について双方の主張がまとまらず、難航してしまうことがあります。このような場合、泣き寝入りするのではなく、法的な手段によって解決を図ることを検討しましょう。主な法的手段としては、民事調停と民事訴訟があります。

民事調停

民事調停は、裁判官と民間から選ばれた調停委員(通常は弁護士や専門知識を持つ人)が間に入り、当事者双方の言い分を十分に聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。

- メリット:

- 訴訟に比べて手続きが簡単で、費用も比較的安価。

- 非公開で行われるため、プライバシーが守られる。

- 柔軟な解決が可能(必ずしも法的な判断に縛られない)。

- 調停が成立すれば、その内容は判決と同じ効力を持つ(調停調書)。

- デメリット:

- 相手方が出席を拒否したり、合意に至らなかったりすれば、調停は不成立となる。

- 強制力はないため、相手方が合意しなければ解決しない。

右折しようとしている車が左から追い越しを受けて事故になったケースで、事実関係には大きな争いがないものの、過失割合や慰謝料額で折り合いがつかないといった場合に、調停は有効な手段の一つとなり得ます。

民事訴訟

示談交渉や民事調停でも解決しない場合、最終的な法的手段として民事訴訟(裁判)があります。これは、裁判所に訴えを提起し、証拠に基づいて裁判官に法的な判断を仰ぎ、紛争の解決を図る手続きです。

- メリット:

- 裁判所が法に基づいて公平な判断を下してくれる(判決)。

- 判決には強制力があり、相手方が任意に支払わない場合でも、強制執行によって権利を実現できる。

- デメリット:

- 手続きが複雑で、専門的な知識が必要となる(通常は弁護士に依頼)。

- 解決までに時間がかかることが多い(1年程度は見ておいた方が無難)。

- 費用が高額になる場合がある(弁護士費用、印紙代など)。

- 必ずしも自分の主張が全面的に認められるとは限らない(敗訴のリスク)。

【訴訟移行時のポイント】

訴訟に移行する場合、弁護士へ依頼した方がいいです(ただし、本人訴訟も可能です)。証拠の収集・提出、法的な主張の構成、法廷での弁論活動など、専門的な対応が求められるためです。

右折しようとしている車が左から追い越しを受けて事故になったような、過失割合の判断が難しい事案では、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的証拠がいかに重要であるか、そしてそれを法的にどう評価するかが、裁判の結果を大きく左右します。弁護士は、これらの証拠を精査し、依頼者にとって最も有利な主張を展開できるようサポートします。

示談交渉、民事調停、民事訴訟のいずれの段階においても、弁護士費用特約が利用できる場合は、積極的に活用しましょう。費用負担を軽減しつつ、専門家である弁護士の力を借りて、適正な解決を目指すことが重要です。

2-6.まとめ:右折しようとしている車が左から追い越されるときに発生した事故

右折しようとしている車が左から追い越されて発生した事故は、ここまで見てきたように、道路交通法の解釈、過失割合の認定、判例の適用、信頼の原則の考慮など、法的に複雑な要素が絡み合う難しい事案です。

この記事を通じて、以下の点がご理解いただけたかと思います。

- 関連法規の理解: 追い越しの方法(28条)、追い越し禁止場所(30条)、右折方法(34条)、安全運転義務(70条)といった道路交通法の規定が、事故の法的評価の基礎となります。

- 過失割合の判断: 右折車が道交法上の注意義務を完全に履行している場合には、右折車には、原則として過失がない。ただし、右折車が、交差点の手前30mの地点から右折の合図をしていない、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行していない、右折車が進路を変更する際に、後続車の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがある場合などは別である。

- 証拠の重要性: ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、交通事故証明書、目撃者の証言などの客観的証拠が、真実を明らかにし、適正な過失割合を認定するために不可欠です。

- 保険会社との交渉: 相手方保険会社の提示する過失割合や損害賠償額に安易に同意せず、疑問点があれば専門家に相談することが重要です。

- 弁護士の役割: 弁護士費用特約を活用すれば、費用負担を抑えつつ、法的なアドバイス、示談交渉の代理、さらには民事調停や訴訟といった法的手続きまで、専門家である弁護士の強力なサポートを受けることができます。

【最後に】

もしあなたが、右折しようとしている車を左から追い越ししようとしてぶつけた・ぶつけられたという事故に遭い、過失割合や損害賠償額、保険会社の対応などでお困りでしたら、決して一人で悩まず、諦めずに、まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談ください。

専門家の知識と経験が、きっとあなたの正当な権利を守り、適正な解決へと導いてくれるはずです。