「コツン」と軽い衝撃。車同士の軽い接触事故や、歩行者・自転車との接触。幸い、相手は「大丈夫ですよ」と言ってくれている…。ホッとして、その場で和解して別れたり、警察呼ばないで済ませてしまったりしていませんか?

しかし、その一言が、後々大きなトラブルに発展する可能性があるのです。

「接触事故で大丈夫と言われたのに、後日、高額な修理費や治療費を請求された」「接触事故で警察呼ばなかった後日、『ひき逃げ』だと疑われてしまった」「相手が子供で『大丈夫』と言っていたのに、親から連絡が…」「相手が行ってしまったけど、どうすれば?」…このような相談は、法律事務所にも多く寄せられます。

特に、車同士の接触事故はもちろん、自転車や歩行者が絡む事故では、相手が「大丈夫」と言っていても、後から痛みが出たり、予想外の損害が発覚したりするケースが後を絶ちません。

この記事では、「接触事故で大丈夫と言われた」という状況に潜むリスクと、後悔しないための正しい法的対処法を徹底解説します。万が一の時に備え、ぜひ最後までお読みください。

この記事の主要なポイント

- どんな軽い接触事故でも警察への報告は義務であり、怠ると罰則や「ひき逃げ」のリスクがあること。

- 相手の「大丈夫」は鵜呑みにせず、必ず連絡先交換と状況記録を行うこと。

- その場での安易な示談(和解)は、後々のトラブルにつながるため避けるべきであること。

- 事故直後に痛みなどがなくても、後日症状が出る可能性があるため、医療機関の受診も検討すること。

- 相手が行ってしまった場合や、警察を呼ばなかった場合でも、後日速やかに適切な対応をとること。

- 弁護士費用特約を活用すれば、自己負担なく専門家である弁護士に相談・依頼できる場合があること。

目次

1. 接触事故で「大丈夫」と言われた!やるべきことと潜むリスク

接触事故が発生した直後、相手から「大丈夫です」と言われると、つい安心してしまいがちです。特に事故が軽微に見える場合、「事を荒立てたくない」「急いでいる」といった心理から、警察への連絡や相手との情報交換を怠ってしまうケースが見られます。しかし、その油断が、後々深刻な法的・金銭的トラブルを招く可能性があります。この章では、接触事故で「大丈夫」と言われた際に、なぜ安易に安心せず、適切な対応を取る必要があるのか、その理由と具体的なリスクについて詳しく解説します。

- 1-1. なぜ?軽い接触事故でも警察を呼ばないリスク|後日のトラブル回避のために

- 1-2. 接触事故で「大丈夫」と言われた子供への対応|親として必ず確認すべきこと

- 1-3. 自転車との接触事故で「大丈夫」と言われた場合の法的注意点と対処フロー

- 1-4. 車同士の軽い接触事故で「大丈夫」と言われた…油断せず警察への報告義務を果たす重要性

- 1-5. その場で和解は危険!軽い接触事故で示談する前に知るべきリスクと法的問題

- 1-6. 「大丈夫」と言われた接触事故、後から痛みが出た場合の請求と証拠確保

- 1-7. 接触事故で相手が行ってしまった…後日でもやるべきこと

1-1. なぜ?軽い接触事故でも警察を呼ばないリスク|後日のトラブル回避のために

「ほんの少し擦っただけ」「相手も『大丈夫』と言っているし、警察を呼ぶほどでもないだろう」…そう考えてしまう気持ちは理解できます。しかし、たとえどんなに軽い接触事故であっても、警察への報告は法律で定められた義務です。これを怠ることには、あなたが考えている以上に大きなリスクが伴います。

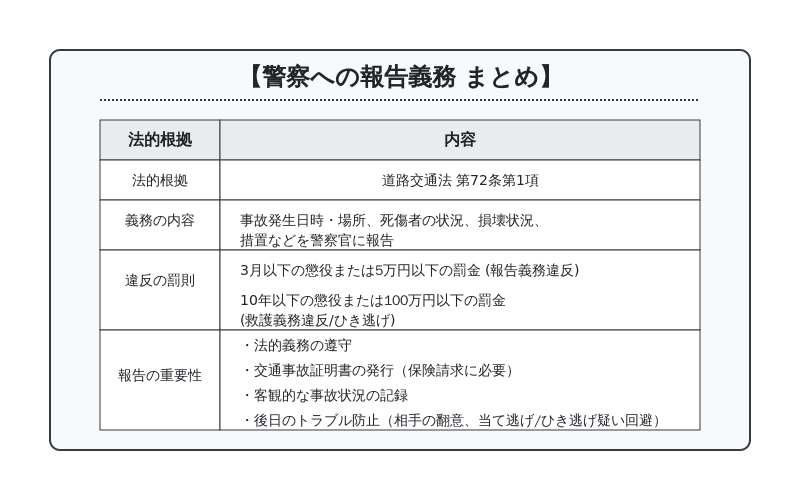

法的義務としての警察への報告

道路交通法第72条第1項では、交通事故が発生した場合、当該車両の運転者その他の乗務員は、直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないと定められています。そして、同項後段で、警察官に事故発生の日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度、損壊した物・損壊の程度、事故車両の積載物、事故について講じた措置を報告しなければならないと明確に規定されています。

- 報告義務違反の罰則: この報告義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条第1項第17号)。「軽い事故だから」「相手がいいと言ったから」という理由があっても免れることにはなりません。

- 「ひき逃げ」と判断されるリスク: 特に注意が必要なのは、相手に少しでも怪我(かすり傷なども含む)があった可能性があるにも関わらず、報告せずに立ち去った場合です。これは単なる報告義務違反にとどまらず、救護義務違反(ひき逃げ)として、より重い罪(10年以下の懲役または100万円以下の罰金。道路交通法第117条2項)に問われる可能性があります。相手がその場で「大丈夫」と言っていても、後から痛みが出て診断書を提出されれば、人身事故として扱われる可能性があるのです。

後日のトラブルを防ぐための警察への報告

警察への報告は、法的な義務を果たすだけでなく、将来起こりうるトラブルからあなた自身を守るためにも不可欠です。

- 「交通事故証明書」の取得: 警察に届け出ることで、「交通事故証明書」が発行されます。これは、事故があった事実を公的に証明する重要な書類です。

- 保険金請求に必須: 自動車保険(任意保険・自賠責保険)を使って修理費や治療費の支払いを受けるためには、原則としてこの交通事故証明書が必要になります。警察への届出がなければ証明書は発行されず、保険が使えない(=全額自己負担)という事態になりかねません。

- 客観的な証拠: 事故の状況について後日相手と意見が食い違った場合にも、警察が作成した実況見分調書(人身事故の場合)や物件事故報告書(物損事故の場合)は、客観性の高い証拠として重要な役割を果たします。

- 保険金請求に必須: 自動車保険(任意保険・自賠責保険)を使って修理費や治療費の支払いを受けるためには、原則としてこの交通事故証明書が必要になります。警察への届出がなければ証明書は発行されず、保険が使えない(=全額自己負担)という事態になりかねません。

- 相手の翻意リスクへの備え: その場では「大丈夫」と言っていた相手が、後になって「やっぱり怪我をしていた」「車の修理が必要になった」と言ってくるケースは少なくありません。警察への届出がなければ、事故があったこと自体を証明することが難しくなり、保険手続きを進めるのに時間がかかったり、余計な紛争を引き起こすリスクがあります。

- 当て逃げ・ひき逃げの疑いを晴らす: もし相手が後から警察に届け出た場合、あなたが届け出ていなければ、「当て逃げ(物損事故の場合)」や「ひき逃げ(人身事故の場合)」の疑いをかけられる可能性があります。先に誠実に届け出ておくことで、こうした疑いを晴らすことができます。

たとえ相手が「警察を呼ばないでほしい」と言っても、あるいは「急いでいるから」とその場を去ろうとしても、必ず警察に連絡してください。 それが、法律を守り、あなた自身を守るための最善の方法です。

1-2. 接触事故で「大丈夫」と言われた子供への対応|親として必ず確認すべきこと

子供が関わる接触事故は、たとえ軽微に見えても、大人同士の事故以上に慎重な対応が求められます。子供が事故直後に「大丈夫!」と元気に答えたとしても、その言葉を額面通りに受け取るのは非常に危険です。

子供の「大丈夫」を信じてはいけない理由

- 状況判断能力の未熟さ: 子供は、事故の衝撃や自身の体の状態を正確に理解・判断する能力が大人に比べて未熟です。「大丈夫」が、本当に怪我がないことを意味するとは限りません。単に驚きや混乱から、あるいはその場を早く離れたい一心でそう言っている可能性もあります。

- 痛みの感覚や表現の未発達: 特に幼い子供の場合、痛みを感じていてもそれをうまく言葉で表現できなかったり、事故のショックで一時的に痛みを感じにくくなっていたりすることがあります。後になってから痛みや不調を訴え始めるケースは珍しくありません。

- 加害者への遠慮や恐怖心: 事故の相手(大人)に対して、恐怖心や遠慮から「大丈夫」と言ってしまうことも考えられます。

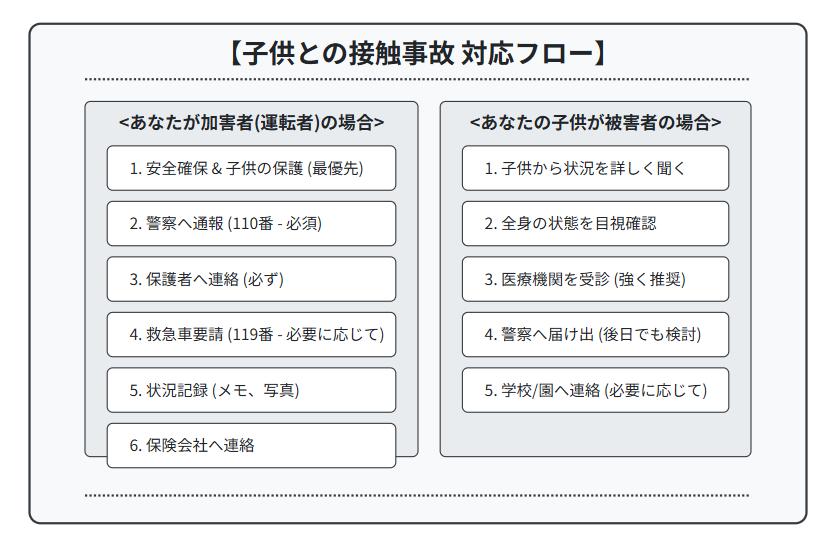

子供との接触事故で親(または保護者)が取るべき対応

もしあなたが運転者で、子供と接触事故を起こしてしまった場合、以下の手順で対応してください。子供が「大丈夫」と言っていても、決してその場を離れてはいけません。

- 安全確保と子供の保護: まずは二次的な事故を防ぐために安全な場所に移動し、子供の安全を最優先に確保します。見た目に怪我がなくても、むやみに動かさないようにしましょう。

- 警察への通報: 相手が子供であっても、事故である以上、警察への報告義務があります。必ず110番通報してください。

- 保護者への連絡: 子供自身に確認するか、可能であれば周囲の人に尋ねるなどして、必ず保護者(親など)に連絡を取ります。保護者がすぐに来られない場合でも、連絡先を交換し、状況を説明する必要があります。

- 救急車の要請(必要に応じて): 子供が痛みを訴えたり、ぐったりしていたり、頭を打った可能性がある場合などは、ためらわずに119番通報し、救急車を呼びます。見た目に異常がなくても、念のため救急車を呼ぶことも検討すべきです。

- 状況の記録: 事故の状況(日時、場所、接触の状況など)、子供の様子、保護者の連絡先などをメモしておきましょう。スマートフォンのカメラで現場の写真を撮っておくことも有効です。

- 保険会社への連絡: ご自身が加入している自動車保険会社にも、速やかに事故の報告をします。

もし自分の子供が事故に遭い「大丈夫」と言って帰ってきたら

逆に、あなたのお子さんが事故に遭い、「大丈夫だったよ」と言って帰ってきた場合も安心はできません。

- 子供の話を詳しく聞く: いつ、どこで、どのような状況で事故に遭ったのか、相手は誰だったのか(車の特徴、運転手の様子など)、体のどこか痛いところはないか、などを優しく丁寧に聞き取ります。

- 全身の状態を確認する: 服を脱がせて、打撲や擦り傷がないか、腫れている箇所はないかなどを目で見て確認します。

- 医療機関の受診: 見た目に異常がなくても、念のため医療機関(整形外科など)を受診することをお勧めします。特に頭を打った場合は、脳神経外科の受診も検討しましょう。事故から時間が経って症状が出ることもあります。

- 警察への届け出: 事故の状況によっては、後日でも警察に届け出ることが可能です。相手の連絡先が分からない場合でも、届け出ておくことで、後々相手が見つかった場合の対応がスムーズになります。また、「ひき逃げ」として捜査してもらえる可能性もあります。

- 学校や園への連絡: 必要に応じて、通っている学校や幼稚園・保育園にも事故の状況を伝えておくと、日中の子供の様子を気にかけてもらえる場合があります。

子供が関わる事故では、「大丈夫」という言葉に惑わされず、常に最悪のケースを想定して慎重に行動することが、子供の安全と将来を守る上で極めて重要です。

1-3. 自転車との接触事故で「大丈夫」と言われた場合の法的注意点と対処フロー

近年、自転車利用者の増加に伴い、自動車と自転車の接触事故も増えています。自転車は道路交通法上「軽車両」に分類され、自動車と同じ「車両」の仲間です。そのため、たとえ軽い接触であっても、安易な対応は禁物です。相手の自転車運転者が「大丈夫」と言ったとしても、自動車の運転手に対しては慎重な対応が求められます。

自転車事故特有のリスクと注意点

- 人身事故になりやすい: 自転車は運転者がむき出しの状態のため、少し接触しただけでも転倒しやすく、怪我につながる可能性が高いです。打撲、擦過傷、骨折、そして頭部外傷など、見た目以上に深刻な怪我を負っている場合があります。相手が「大丈夫」と言っていても、事故直後の興奮状態(アドレナリンの影響など)で痛みを感じていないだけの可能性も十分にあります。

- 過失割合が自動車側に不利になりやすい傾向: 一般的に、交通弱者である自転車と自動車の事故では、自動車側の過失割合が大きくなる傾向があります。適切な対応を怠ると、後々不利な状況に立たされる可能性があります。

- ヘルメット非着用による損害拡大: 自転車側のヘルメット着用が努力義務化されましたが、未だ着用していない人も多いのが現状です。ヘルメット非着用の場合、頭部へのダメージが大きくなりやすく、損害賠償額に影響が出る可能性もあります。

- 自転車側の保険未加入: 自動車と違い、自転車利用者の多くは損害賠償責任保険に加入していません(一部地域では加入が義務化されています)。そのため、もし自転車側に過失があったとしても、損害賠償の回収が困難になるケースがあります。

自転車との接触事故で「大丈夫」と言われた場合の正しい対応フロー

自動車を運転中に自転車と接触し、相手から「大丈夫」と言われた場合でも、以下の手順で対応してください。

- 運転停止と安全確保: 直ちに車両を安全な場所に停止させ、ハザードランプを点灯させるなどして、二次事故を防止します。

- 負傷者の救護 (最優先): 自転車運転者の怪我の状況を確認します。意識がない、大量に出血している、頭を強く打っているなどの場合は、むやみに動かさず、直ちに119番通報して救急車を呼びます。見た目に大きな怪我がなくても、痛みや不調を訴える場合は救急車の手配を検討します。「大丈夫」と言っていても、念のため体調を詳しく尋ねましょう。

- 警察への通報 (必須): 事故の大小や怪我の有無に関わらず、必ず110番通報し、警察官の到着を待ちます。相手が「警察は呼ばなくていい」と言っても、必ず通報してください。これは法的義務であると同時に、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。

- 相手情報の交換: 警察官の到着を待つ間、または警察官の指示に従い、相手の氏名、住所、連絡先(電話番号)、可能であれば加入している保険(自転車保険や個人賠償責任保険など)の情報を確認し、メモします。自分の連絡先(氏名、住所、電話番号、加入している自動車保険会社名)も相手に伝えます。

- 事故状況の記録・証拠保全:

- 記憶が鮮明なうちにメモ: 事故発生日時、場所、天候、道路状況、接触の状況(どの部分が接触したかなど)、相手の挙動などを記録します。

- 写真撮影: スマートフォンなどで、事故現場全体、車両(自動車と自転車)の損傷箇所、ブレーキ痕、周辺の道路標識などが分かるように、様々な角度から写真を撮影しておきます。

- ドライブレコーダー映像の確認・保存: 搭載している場合は、事故状況が記録された映像を必ず保存します。

- 記憶が鮮明なうちにメモ: 事故発生日時、場所、天候、道路状況、接触の状況(どの部分が接触したかなど)、相手の挙動などを記録します。

- 目撃者の確保: もし事故の目撃者がいれば、協力を依頼し、氏名と連絡先を聞いておきましょう。後日、客観的な証言が重要になる場合があります。

- 保険会社への連絡: 警察への届け出後、速やかに自分が加入している自動車保険会社に事故の発生を報告し、指示を仰ぎます。

やってはいけないこと

- 警察を呼ばずに立ち去る: 法令違反であり、「ひき逃げ」とみなされるリスクがあります。

- その場で示談(和解)する: 「修理代(治療費)として〇〇円支払うので、これで終わりにしましょう」といった口約束や、念書へのサインなどは絶対にしてはいけません。後から予想外の損害が判明する可能性があります。示談交渉は必ず保険会社を通じて行うか、弁護士に相談しましょう。

- 安易な謝罪や責任を認める発言: 誠意ある態度は必要ですが、「全面的に私が悪かったです」など、過失割合について断定的な発言は避けるべきです。

自転車との接触事故は、予期せぬトラブルに発展しやすい類型です。相手の「大丈夫」という言葉に安心せず、常に冷静かつ慎重に、法に基づいた適切な手順を踏むことが、双方にとって最善の結果につながります。

1-4. 車同士の軽い接触事故で「大丈夫」と言われた…油断せず警察への報告義務を果たす重要性

駐車場でのバック時や、狭い道でのすれ違い時などに起こりやすい、車同士の軽い接触事故。「バンパーが少し擦れただけ」「ミラーが軽く接触した程度」といった場合、相手の運転手から「このくらいなら大丈夫ですよ」と言われることも少なくありません。しかし、このような車同士の軽い接触事故であっても、「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして警察への報告を怠るべきではありません。

物損事故でも報告義務は免除されない

前述(1-1)の通り、道路交通法第72条第1項は、交通事故の当事者に対して警察への報告義務を課しています。これは、人が死傷した人身事故だけでなく、車両やガードレール、建物などが壊れただけの物損事故(物件事故)の場合も同様です。

- 報告義務の内容: 物損事故の場合でも、事故の日時・場所、損壊した物・損壊の程度、事故車両、講じた措置などを報告する必要があります。

- 義務違反のリスク: 報告を怠れば、同様に3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、相手が後日警察に届け出た場合、「当て逃げ」(報告義務違反および危険防止措置義務違反)として扱われるリスクも否定できません。

軽い接触事故に見えても潜むリスク

見た目には軽い接触事故でも、以下のようなリスクが潜んでいます。

- 予想外の修理費用: バンパーの擦り傷程度に見えても、内部のセンサーやフレームに損傷が及んでいる場合があります。最近の車は安全装備が複雑化しており、センサー類の交換やエーミング(校正作業)が必要になると、修理費用が数十万円に及ぶことも珍しくありません。その場で「大丈夫」と言った相手が、後日高額な修理見積もりを見て考えを変え、請求してくる可能性があります。

- むち打ちなど後発性の怪我: 軽い追突などでも、乗員がむち打ちなどの怪我を負っている可能性があります。事故直後は興奮していて痛みを感じなくても、翌日以降に症状が現れることはよくあります。もし相手が後日、人身事故として診断書を警察に提出した場合、警察への報告を怠っていると、ひき逃げ(救護義務違反・報告義務違反)として捜査される可能性が出てきます。

- 保険適用の問題: 警察への届け出がないと、交通事故証明書が発行されません。これは、自分の車両保険を使って修理する場合や、相手への賠償で対物賠償保険・対人賠償保険を使う際に、原則として必要となる書類です。届け出ていないと、保険会社がスムーズに対応してくれなかったり、最悪の場合、保険金が支払われなかったりするリスクがあります。

車同士の軽い接触事故で「大丈夫」と言われた場合の対応

したがって、車同士の接触事故で相手から「大丈夫」と言われた場合でも、以下の対応を必ず行ってください。

- 安全確保と危険防止: ハザードランプを点灯し、安全な場所に車両を移動させます。二次事故の防止に努めます。

- 相手の状況確認: 相手の運転手に怪我がないか確認します。少しでも痛みや不調を訴える場合は、救急車の手配も検討します。

- 警察への通報 (必須): 怪我の有無や損害の大小にかかわらず、必ず110番通報します。相手が「急いでいるから」「警察は呼ばなくていい」と言っても、毅然とした態度で通報しましょう。

- 連絡先・保険情報の交換: 相手の氏名、住所、電話番号、車両ナンバー、加入している自賠責保険・任意保険の会社名と証券番号などを確認し、記録します。自分の情報も正確に伝えます。免許証や車検証、保険証券を見せてもらうのが確実です。

- 事故状況の記録:

- 事故現場の住所、日時、天候などを記録します。

- スマートフォンのカメラで、現場全体の見取り図がわりになる写真、両車両の位置関係がわかる写真、接触・損傷箇所をアップで撮影した写真などを複数枚撮影します。

- ドライブレコーダーの映像を確認・保存します。

- 保険会社への連絡: 警察への届け出が済み次第、速やかに自分の保険会社へ事故の報告を行います。

「この程度なら大丈夫だろう」という自己判断は禁物です。 車同士の軽い接触事故でも、法的な義務を果たし、将来のトラブルを防ぐために、必ず警察への報告と適切な初期対応を行うように徹底しましょう。

1-5. その場で和解は危険!軽い接触事故で示談する前に知るべきリスクと法的問題

軽い接触事故を起こしてしまった際、相手から「修理代(治療費)として〇〇円払ってくれれば、もうこれで終わりにしましょう」といった提案を受けることや、逆に自分から「迷惑料として〇〇円支払いますので、これで水に流してください」と持ちかけたくなることがあるかもしれません。このように、当事者同士が金銭の支払いなどによって解決を図ることを「示談(和解)」と言います。

しかし、軽い接触事故であっても、その場で安易に示談(和解)することは、極めて高いリスクを伴います。 弁護士としては、事故現場での示談は絶対に避けるべきだと強くお勧めします。

その場で示談(和解)してはいけない理由

- 損害の全体像が不明確:

- 車両損害: 見た目には軽微な傷や凹みに見えても、内部機構まで損傷が及んでいる可能性があります。正確な修理費用は、専門業者に見積もりを取らなければ分かりません。その場での判断は、実際の修理費用を大きく下回る可能性があります。

- 人身損害: 事故直後は痛みを感じていなくても、後からむち打ちなどの症状が現れることは非常に多いです。治療が長引いたり、後遺障害が残ったりする可能性もゼロではありません。その時点で必要となる治療費や慰謝料の総額を正確に予測することは不可能です。

- 車両損害: 見た目には軽微な傷や凹みに見えても、内部機構まで損傷が及んでいる可能性があります。正確な修理費用は、専門業者に見積もりを取らなければ分かりません。その場での判断は、実際の修理費用を大きく下回る可能性があります。

- 冷静な判断ができない: 事故直後は、誰でも動揺していたり、興奮していたりするものです。そのような精神状態で、損害額や過失割合について冷静かつ客観的な判断を下すことは困難です。「早く終わらせたい」という気持ちから、不利な条件で合意してしまう可能性があります。

- 保険が使えなくなる可能性: 示談が成立してしまうと、その内容が優先されるため、後から保険会社に請求しても、保険会社による損害認定ができず保険金が支払われない可能性があります。また、保険会社は通常、示談交渉の代行サービスを提供していますが、当事者間で勝手に示談してしまうと、そのサービスを受けられなくなることもあります。

- 示談の法的拘束力: 一度有効に示談が成立すると、原則として後から「やっぱり損害がもっと大きかった」「条件に納得できない」などと覆すことはできません。示談書などの書面がなくても、口頭での合意も法的には有効とされる場合があります。後で悔やんでも取り返しがつかない事態になりかねません。

- 警察への報告義務は別問題: たとえ当事者間で示談が成立したとしても、警察への報告義務がなくなるわけではありません。示談した上で警察に報告しない、というのは依然として報告義務違反となります。

もし相手から示談を持ちかけられたら

相手からその場での示談を持ちかけられた場合は、以下のように対応しましょう。

- 明確に断る: 「申し訳ありませんが、損害の状況がまだ分かりませんので、その場での示談はお受けできません」「まずは警察に届け出て、保険会社を通じてきちんと対応させてください」とはっきりと断りましょう。

- 金銭の受け渡しはしない: 相手から「とりあえずこれだけ受け取って」と言われても、安易に受け取ってはいけません。示談が成立したとみなされる可能性があります。逆にお金を渡すことも同様です。

- 念書などにサインしない: 「示談書」「念書」「確認書」など、いかなるタイトルの書類であっても、その場で安易にサインしてはいけません。

正しい示談(和解)の進め方

示談交渉は、以下の手順で進めるのが一般的です。

- 警察への届け出: まず事故を警察に届け出て、交通事故証明書を取得できるようにします。

- 保険会社への連絡: 双方の保険会社に連絡し、事故状況を報告します。通常、任意保険に加入していれば、保険会社が相手との示談交渉を代行してくれます。

- 損害額の確定:

- 車両損害:修理工場で見積もりを取ります。

- 人身損害:医師の診察を受け、治療に専念します。症状が固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)してから、治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料や逸失利益などを算定します。

- 示談交渉: 保険会社を通じて、または弁護士に依頼して、相手方(または相手方保険会社)と賠償額や過失割合について交渉します。

- 示談成立・示談書作成: 交渉がまとまったら、合意内容を明確にした示談書を作成し、双方が署名・捺印します。

軽い接触事故であっても、焦ってその場で解決しようとせず、必ず適切な手順を踏んでください。 それが、最終的に適正な解決に至るための最も確実な方法です。

1-6. 「大丈夫」と言われた接触事故、後から痛みが出た場合の請求と証拠確保

接触事故の現場では、相手も自分も「大丈夫」と確認し合い、特に痛みも感じなかったため、警察を呼ばずに別れたり、物損事故として処理したりするケースがあります。しかし、数時間後、あるいは翌日以降になってから、首や腰に痛みを感じたり、頭痛や吐き気、めまいなどの症状が現れたりすることがあります。これは、特に「むち打ち症(頚椎捻挫、外傷性頸部症候群など)」でよく見られるケースです。

このような「大丈夫」と言われた(または言った)接触事故で、後から痛みが出た場合、相手に対して治療費や慰謝料などを請求することは可能なのでしょうか? 結論から言えば、可能性はあります。しかし、そのためには適切な対応と証拠の確保が非常に重要になります。

後から痛みが出た場合の対応ステップ

- 速やかに医療機関を受診する:

- 痛みや違和感を感じたら、我慢せずにできるだけ早く整形外科などの医療機関を受診してください。

- 医師には、「いつ、どこで、どのような交通事故に遭ったか」を正確に伝え、症状を詳しく説明します。事故との因果関係を認めてもらうために重要です。

- 「たいしたことはないだろう」と自己判断せず、必ず専門医の診察を受けましょう。

- 診断書を取得する: 医師の診察を受けたら、事故による怪我であることを証明する「診断書」を発行してもらいます。診断書には、傷病名、治療期間の見込みなどが記載されます。

- 警察に人身事故として届け出る(または切り替える):

- 事故時に警察を呼んでいない場合: 診断書を持って、事故現場を管轄する警察署または最寄りの交番に行き、事故の発生と怪我について届け出ます。事故から時間が経っていると受理されにくい場合もありますが、諦めずに相談しましょう。

- 事故時に物損事故として届け出ている場合: 診断書を警察署に提出し、物損事故から人身事故への切り替え手続きを行います。事故日からあまり時間が経過していない方がスムーズです。ただし、実際にけがをしていることと、それを警察へ届け出るかは別ですので、必須ではありません。

- 警察への届け出(または切り替え)が受理されると、人身事故として捜査が行われ、「実況見分調書」などのより詳細な事故状況に関する書類が作成される可能性があります。これは後の示談交渉や裁判で、特に過失割合に関しての有力な証拠となります。

- 事故時に警察を呼んでいない場合: 診断書を持って、事故現場を管轄する警察署または最寄りの交番に行き、事故の発生と怪我について届け出ます。事故から時間が経っていると受理されにくい場合もありますが、諦めずに相談しましょう。

- 相手の保険会社に連絡する:

相手方の任意保険会社にも同様の連絡を入れ、治療費などの支払いについて相談します。通常、人身事故として扱われれば、相手の保険会社が治療費の支払いやその後の示談交渉の窓口となります。 - 証拠を確保・保存する:

- 診断書: 最も重要な証拠の一つです。

- 治療関係書類: 診療明細書、領収書、通院交通費の記録などをすべて保管しておきます。

- 事故状況に関する証拠: 事故直後に撮影した写真、ドライブレコーダー映像、事故状況のメモなどがあれば、大切に保管します。事故から時間が経っていても、これらの証拠が役立つことがあります。

- 相手とのやり取りの記録: 相手方や保険会社との電話内容(日時、担当者名、内容)、メール、手紙なども記録・保存しておきましょう。

請求できる可能性のある損害賠償項目

人身事故として認められれば、以下のような項目を相手方に請求できる可能性があります。

- 治療費: 診察料、検査料、投薬料、手術費、入院費、リハビリ費用など。

- 通院交通費: 公共交通機関の運賃、タクシー代(必要性が認められる場合)、自家用車のガソリン代など。

- 休業損害: 事故による怪我が原因で仕事を休んだために得られなくなった収入。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料): 事故による怪我で入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への賠償。

- 後遺障害慰謝料・逸失利益: 治療を続けても症状が改善せず、後遺障害として認定された場合に請求できる賠償(別途、後遺障害等級認定の手続きが必要)。

注意点

- 事故と怪我の因果関係: 事故から時間が経ってから受診した場合、「その怪我は本当に今回の事故によるものなのか?」という因果関係を疑われる可能性があります。症状が出たら速やかに受診することが重要です。

- 相手方の協力: 相手方が事故の存在自体を否定したり、協力を拒んだりする場合もあります。

- 消滅時効: 損害賠償請求権には時効があります。人身損害の場合は、原則として損害および加害者を知った時から5年(または事故発生から20年)です。

「大丈夫」と言われた(言った)後で痛みが出た場合でも、諦めずに迅速かつ適切な対応をとることが重要です。もし相手方や保険会社の対応に不安がある場合や、手続きが複雑で分からない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

1-7. 接触事故で相手が行ってしまった…後日でもやるべきこと

接触事故の後、相手が「大丈夫、大丈夫」と言いながら連絡先も告げずに走り去ってしまったり、あなたが少し目を離した隙にいなくなってしまったりするケースがあります。いわゆる「当て逃げ(物損事故の場合)」や「ひき逃げ(人身事故の場合)」です。

このような接触事故で相手が行ってしまった場合、パニックになったり、「軽い接触だったから仕方ないか」と諦めてしまったりするかもしれません。しかし、泣き寝入りする前に、後日であっても必ずやるべきことがあります。

相手が行ってしまった場合に、まずやるべきこと(事故直後~)

事故直後に相手が行ってしまった場合、可能な限り以下の情報を記録・記憶してください。後の捜査や請求に繋がる可能性があります。

- 車両ナンバー: 全部または一部だけでも覚えていれば、非常に有力な手がかりになります。

- 車種・色・特徴: 「黒のセダン」「白い軽トラック」「屋根にキャリアが付いていた」など、具体的な特徴をメモします。

- 運転手の特徴: 性別、年齢層、服装、髪型など、覚えている範囲で記録します。

- 逃走方向: どちらの方向に走り去ったかを確認します。

- 事故の正確な場所と時間: 後で警察に説明するために重要です。

- ドライブレコーダー映像の確認: 最も客観的で有力な証拠です。すぐに映像を確認し、保護(上書きされないように)しましょう。

- 目撃者の確保: 周囲に目撃者がいれば、連絡先を聞いて協力を依頼します。

後日でも必ずやるべきこと

事故直後に上記の対応ができなかった場合や、時間が経ってからでも、以下の対応は必ず行ってください。

- 警察への届け出 (最重要):

- できるだけ早く: 事故発生から時間が経てば経つほど、証拠は散逸し、相手の特定は困難になります。記憶が新しいうちに、事故現場を管轄する警察署または最寄りの交番に必ず届け出てください。

- 伝えるべき情報: 上記で挙げた相手車両や運転手の情報、事故の状況、自分の被害状況(怪我の有無、車両の損傷など)を、覚えている限り詳細に伝えます。たとえ情報が断片的でも、諦めずに伝えましょう。

- 人身事故の場合: 少しでも怪我をしている、または体の不調を感じる場合は、必ずその旨を伝え、医療機関を受診して診断書を取得し、提出します(人身事故としての届け出)。これにより「ひき逃げ事件」として捜査が行われることになります。

- 物損事故の場合: 車両の損害だけでも「当て逃げ事件」として届け出ます。

- 届け出のメリット: 警察が捜査を開始し、相手が見つかる可能性があります。また、警察に届け出ておくことで、後述する保険の利用にも繋がります。たとえ相手が見つからなくても、届け出ておくことが重要です。

- できるだけ早く: 事故発生から時間が経てば経つほど、証拠は散逸し、相手の特定は困難になります。記憶が新しいうちに、事故現場を管轄する警察署または最寄りの交番に必ず届け出てください。

- 医療機関の受診: 少しでも体に痛みや違和感があれば、必ず医療機関を受診し、診断書を取得しておきましょう。後から症状が悪化する可能性もあります。

- 自分の保険会社への連絡:

- 相手が見つからない場合でも、自分の加入している保険が使える可能性があります。速やかに保険会社に連絡し、事故の状況(相手が行ってしまったこと)を報告し、利用できる保険がないか相談しましょう。

- 車両保険: 車両の修理に使える可能性があります(ただし、免責金額の設定や、契約タイプによっては使えない場合もあります)。

- 人身傷害保険: あなたや同乗者の怪我の治療費、休業損害、慰謝料などが補償される可能性があります。これは相手が見つからなくても、自分の過失割合に関わらず利用できることが多い保険です。

- 搭乗者傷害保険: 契約内容に応じて、怪我の部位・症状に基づいた一時金などが支払われる場合があります。

- 保険を使うと翌年度以降の保険料が上がる可能性があるので、利用するかどうかは保険会社とよく相談して決めましょう。

- 相手が見つからない場合でも、自分の加入している保険が使える可能性があります。速やかに保険会社に連絡し、事故の状況(相手が行ってしまったこと)を報告し、利用できる保険がないか相談しましょう。

- 政府保障事業への請求(人身事故の場合):

- ひき逃げ事故で相手が見つからず、自賠責保険からの補償を受けられない場合や、相手が無保険だった場合に、被害者の救済を図る制度として「政府保障事業」があります。

- これは、人身事故による損害(治療費、慰謝料、休業損害など)について、自賠責保険とほぼ同等の基準で国(国土交通省)が立て替え払いをしてくれる制度です。

- 請求には、警察への人身事故としての届け出、診断書、診療報酬明細書など、多くの書類が必要となります。請求手続きは損害保険会社(どの会社でも可)の窓口を通じて行います。ただし、審査が終わるまではかなりの長期間を要します(請求をしてから1年程度見ておいた方がいいでしょう)。

- ひき逃げ事故で相手が見つからず、自賠責保険からの補償を受けられない場合や、相手が無保険だった場合に、被害者の救済を図る制度として「政府保障事業」があります。

諦めずに専門家へ相談を

相手が行ってしまった場合、「もうどうしようもない」と諦めてしまう方もいますが、上記のように後日でも取るべき対応はあります。特に警察への届け出は必須です。

相手の特定や損害賠償請求は困難を伴うことが多いですが、ドライブレコーダーの普及などにより、以前よりは検挙に至るケースも増えています。

もし対応に困ったら、交通事故に詳しい弁護士に相談することも検討しましょう。利用できる保険や制度についてアドバイスを受けたり、今後の対応について相談したりすることができます。初回相談を無料で行っている事務所も多いです。

2. 接触事故で「大丈夫」と言われた後のトラブル解決法と弁護士相談のすすめ

前の章では、接触事故の現場で相手から「大丈夫」と言われたとしても、決して油断せず、警察への報告や情報交換、証拠保全といった初期対応を徹底することの重要性を解説しました。しかし、残念ながら、「大丈夫」という言葉を信じてしまい、その場で適切な対応を取れなかった、あるいは相手が立ち去ってしまったというケースも少なくありません。この章では、そのような状況に陥ってしまった場合に、どのようにトラブルを解決していくべきか、そして専門家である弁護士、特に「弁護士費用特約」をどのように活用できるのかについて、具体的な方法とメリットを解説していきます。

- 2-1. 接触事故で警察呼ばなかった…後日連絡する際の注意点と流れ

- 2-2. 「大丈夫」と言った相手から後日連絡が!冷静な対応と保険会社・弁護士への連携

- 2-3. 相手が行ってしまった接触事故、後日「ひき逃げ」扱いにされないための法的防御策

- 2-4. 弁護士費用特約とは?接触事故で「大丈夫」と言われたケースでの賢い使い方

- 2-5. 「大丈夫」と言われた事故でも弁護士に依頼するメリット|賠償金増額や交渉代行を解説

- 2-6. 弁護士費用特約がない場合の費用相場と、無料相談を有効活用する方法

- 2-7. まとめ:接触事故で「大丈夫」と言われた時に備える弁護士相談と対応

2-1. 接触事故で警察呼ばなかった…後日連絡する際の注意点と流れ

事故現場でパニックになったり、相手に「大丈夫だから」と強く言われたりして、接触事故が起きたのに警察を呼ばなかった…後になって「やはり報告すべきだった」と後悔している方もいるかもしれません。

まず知っておいていただきたいのは、後日であっても警察に事故の報告をすることは可能であり、また、そうすべきであるということです。もちろん、事故直後に報告するのと全く同じではありませんし、デメリットがないわけではありません。しかし、報告しないまま放置するよりは、後日でも報告する方が格段に良い結果につながる可能性が高いです。

後日、警察に連絡する際の流れ

- 連絡先: 事故が発生した場所を管轄する警察署の交通課、または最寄りの警察署や交番に連絡します。まずは電話で事情を説明し、どのように対応すればよいか指示を仰ぐのがスムーズでしょう。直接出向く場合は、事前に電話を入れておくと良いかもしれません。

- 伝えるべき内容: 電話または窓口で、以下の情報をできるだけ正確に伝えます。

- 事故が発生した日時と場所

- 事故の当事者(自分と相手。相手の情報が分かる範囲で)

- 事故の状況(どのような接触だったか)

- 車両の損害状況

- 怪我の有無(もしあれば、診断書を持参すると良い)

- なぜその場で警察に報告しなかったのか(正直に理由を説明することが重要です。例:「動転していた」「相手に大丈夫と言われたので」など)

- 警察での手続き: 警察署に出頭を求められた場合は、指示に従います。事故状況について詳しく聴取され、供述調書などが作成される場合があります。物損事故か人身事故かによって、手続きは異なります。人身事故の場合は、実況見分が行われることもありますが、事故から時間が経過していると困難な場合もあります。

- 交通事故証明書の申請: 警察への届け出が受理されれば、後日、自動車安全運転センターで交通事故証明書の発行を申請できるようになります。

後日連絡する際の注意点

- できるだけ早く連絡する: 道路交通法72条には「直ちに」とあるのみで、報告期限は明確に定められていませんが、事故から時間が経てば経つほど、記憶は曖昧になり、証拠も失われ、警察も事故状況の確認が困難になります。受理されにくくなる可能性もあるため、気づいた時点ですぐに連絡することが肝心です。

- 正直に話す: なぜその場で報告しなかったのか、正直に理由を説明しましょう。虚偽の説明をすると、かえって状況を悪化させる可能性があります。

- 報告義務違反について: 後日であっても報告義務違反(道路交通法第72条第1項違反)の事実に変わりはありません。そのため、警察官から注意を受けたり、場合によっては罰金や点数が科されたりする可能性はゼロではありません。しかし、自ら申告することで、処罰が軽減されたり、厳重注意で済んだりする可能性もあります。全く報告しない場合のリスク(ひき逃げ・当て逃げ容疑など)に比べれば、遥かに良い選択と言えます。

- 相手との連携: もし相手の連絡先が分かっている場合は、相手にも警察に報告する旨を伝え、可能であれば一緒に警察署へ行くなどの協力をお願いするのも良いでしょう。ただし、相手が非協力的な場合もあります。

- 必ず受理されるとは限らない: 残念ながら、事故から長期間経過している、事故の事実を証明する客観的証拠がない、などの理由で、警察が事故として受理しない(交通事故証明書が発行されない)ケースも稀にあります。

後日報告のメリット

デメリットや注意点もありますが、それでも後日報告するメリットは大きいです。

- 保険利用の可能性: 交通事故証明書が発行されれば、自動車保険(自分の車両保険や人身傷害保険、相手への賠償保険)を利用できる可能性が高まります。

- 相手との交渉材料: 事故があったことを公的に証明できるため、相手との示談交渉を有利に進められる可能性があります。

- ひき逃げ・当て逃げの疑いを晴らす: 自ら報告することで、逃げたわけではないことを示し、悪質な違反の疑いを晴らすことに繋がります。

警察を呼ばなかったことに気づいたら、決して放置せず、勇気を出して速やかに警察に連絡しましょう。

2-2. 「大丈夫」と言った相手から後日連絡が!冷静な対応と保険会社・弁護士への連携

事故現場では「大丈夫ですよ」「気にしないでください」と言っていた相手から、数日後や数週間後に突然電話があり、「やっぱり怪我をしていたので治療費を払ってほしい」「車の修理代が思ったより高額だったので請求したい」などと連絡が来るケースがあります。

このような連絡を受けると、「話が違うじゃないか!」と感情的になったり、「どうしよう…」と不安になったりするかもしれません。しかし、ここで重要なのは冷静に対応することです。パニックにならず、以下の手順で慎重に対応を進めましょう。

相手から後日連絡があった場合の対応ステップ

- 冷静に相手の話を聞く: まずは感情的にならず、相手がどのような状況で、何を要求しているのかを冷静に聞きます。相手の名前、連絡先、具体的な要求内容(治療費、修理費の金額など)、通院している病院名などを正確にメモしておきましょう。

- その場で安易な約束・支払いをしない: 相手の要求に対して、その場で「分かりました、支払います」「〇〇円なら払えます」といった安易な約束や、金銭の支払いは絶対にしてはいけません。 法的な責任の有無や範囲、金額の妥当性が不明な段階で約束すると、後で不利になる可能性があります。

- 事故時に警察に届け出ていない場合は、速やかに届け出る: もし事故当時に警察を呼んでいなかった場合は、相手から連絡があったことをきっかけにでも、速やかに警察に事故の報告をしてください(手順は2-1参照)。相手にもその旨を伝え、可能であれば一緒に届け出るのが理想です。

- 自分の保険会社にすぐに連絡・相談する: これが最も重要な対応の一つです。自分が加入している任意保険会社に、事故があったこと、相手から後日連絡があり請求を受けていることを速やかに報告します。

- 事実関係の報告: 事故の状況、相手の言い分、自分の認識などを正確に伝えます。

- 今後の対応の相談: 保険会社は交通事故対応のプロです。今後の対応方法について具体的なアドバイスを受け、指示に従いましょう。

- 示談交渉サービスの利用: 通常、任意保険には示談交渉代行サービスが付帯しています。保険会社があなたに代わって相手方と交渉を進めてくれますので、以降は保険会社に対応を任せるのが基本です。

- 相手には「保険会社に対応を任せます」と伝える: 相手に対しては、「こちらが加入している保険会社に報告し、今後の対応は保険会社を通じて行いますので、担当者からの連絡をお待ちください」と伝え、直接の交渉は避けるようにしましょう。相手が執拗に直接交渉を求めてきても、毅然とした態度で保険会社を通す旨を伝えます。

- 証拠の確認・保全: 事故に関する資料(事故状況のメモ、写真、ドライブレコーダー映像など)があれば、保険会社に提出できるように準備しておきます。相手との電話内容なども記録しておくと良いでしょう。

- 弁護士への相談も検討する: 以下のような場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

- 相手の請求額が非常に高額である場合

- 相手の態度が高圧的・脅迫的である場合

- 保険会社の対応に不満がある、または保険が使えないケースである場合

- 過失割合などで相手と大きな争いになっている場合

- 弁護士費用特約に加入している場合(後述)

「大丈夫」と言った相手の翻意はあり得る

事故直後は大丈夫だと思っていても、後から痛みが出たり、修理費が予想以上にかかったりすることは、実際によくあることです。相手が後から請求してきたこと自体を不当だと決めつけず、まずは冷静に事実確認を進めることが大切です。

重要なのは、当事者同士で直接解決しようとせず、必ず保険会社や弁護士という専門家を介して対応することです。これにより、感情的な対立を避け、客観的な証拠に基づいて法的に適正な解決を図ることができます。

2-3. 相手が行ってしまった接触事故、後日「ひき逃げ」扱いにされないための法的防御策

前の章(1-7)では、接触事故で相手が行ってしまった場合の対応について解説しました。ここでは視点を変えて、もしあなたが事故の当事者で、何らかの理由で現場を立ち去ってしまった場合、後日「ひき逃げ」や「当て逃げ」として扱われないために、あるいはそうなってしまった場合に、どのように対処すべきかについて解説します。

「ひき逃げ」とは、人身事故(人が死傷した事故)において、道路交通法で定められた救護義務(負傷者を助ける義務)や報告義務(警察に報告する義務)を果たせずに現場を立ち去る行為を指します。一方、「当て逃げ」は、物損事故(物が壊れただけの事故)において、報告義務などを果たせずに立ち去る行為を指します。

ひき逃げは非常に重い犯罪(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)であり、逮捕される可能性も高いです。当て逃げも報告義務違反などで罰則があります。

なぜ「ひき逃げ」「当て逃げ」になってしまうのか?

- 事故に気づかなかった: 軽い接触で、本当に事故が起きたことに気づかずに走り去ってしまうケース。

- 気が動転してしまった: 事故を起こしたショックでパニックになり、冷静な判断ができずにその場を離れてしまうケース。

- 相手が「大丈夫」と言ったのを信じた: 相手が「大丈夫だから行っていい」と言ったため、警察に報告せずに立ち去ったが、後で相手が怪我を届け出たケース。

- 怖くなって逃げた: 飲酒運転や無免許運転などが発覚するのを恐れて、意図的に逃げてしまうケース(これは最も悪質です)。

「ひき逃げ」「当て逃げ」扱いにされないための/なってしまった場合の対処法

- 事故に気づいたら直ちに引き返す・連絡する: もし運転中に「何かと接触したかもしれない」と感じたり、後で車に傷がついているのに気づいたりした場合は、可能な限り速やかに事故現場に戻るか、直ちに警察に連絡して事情を説明してください。自ら早期に申告することで、悪質性が低いと判断される可能性があります。

- 自ら警察に出頭・報告する (最重要): 事故現場を離れてしまったことに気づいたら、できるだけ早く、自ら警察署に出頭して事故の報告をしてください。 弁護士に相談してから出頭することも有効です。

- 正直に話す: なぜ現場を離れたのか、事故の状況などを正直に話すことが重要です。言い訳や隠蔽は状況を悪化させます。

- 逮捕の可能性: 残念ながら、特に人身事故(ひき逃げ)の場合、後日出頭しても逮捕される可能性はあります。しかし、逃げ続けるよりは、自首(捜査機関に発覚する前に自ら申告すること)や早期の出頭は、最終的な処分(起訴・不起訴、量刑など)において有利に考慮される可能性があります。

- 弁護士に相談する: 警察に出頭する前や、警察から連絡があった後など、できるだけ早い段階で交通事故・刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

- 法的アドバイス: 今後の手続きの流れ、取調べへの対応方法、予想される処分などについて、具体的なアドバイスを受けられます。

- 警察への同行・対応: 弁護士が警察への出頭に同行したり、警察とのやり取りをサポートしたりすることができます。

- 被害者との示談交渉: 弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うことができます。早期に示談が成立すれば、逮捕の回避、不起訴処分の獲得、刑の減軽などにつながる可能性が高まります。

- 被害者対応(示談交渉): 被害者の連絡先が判明している場合、または警察を通じて判明した場合は、誠意をもって謝罪し、損害賠償(治療費、修理費、慰謝料など)についての話し合い(示談交渉)を進める必要があります。これは弁護士に依頼すると安心です。

やってはいけないこと

- 逃げ続ける: 逮捕のリスクが高まり、発覚した場合の罪も重くなります。

- 証拠隠滅を図る: 車を修理したり、ドライブレコーダーのデータを消去したりする行為は、悪質とみなされ、さらに罪を重くする可能性があります。

- 虚偽の供述をする: 事実と異なる説明をすると、信用を失い、不利な状況を招きます。

事故現場を離れてしまった場合、最も重要なのは、逃げずに誠実に対応することです。そして、一人で抱え込まず、早期に弁護士に相談し、適切なサポートを受けることが、最善の解決への道筋となります。

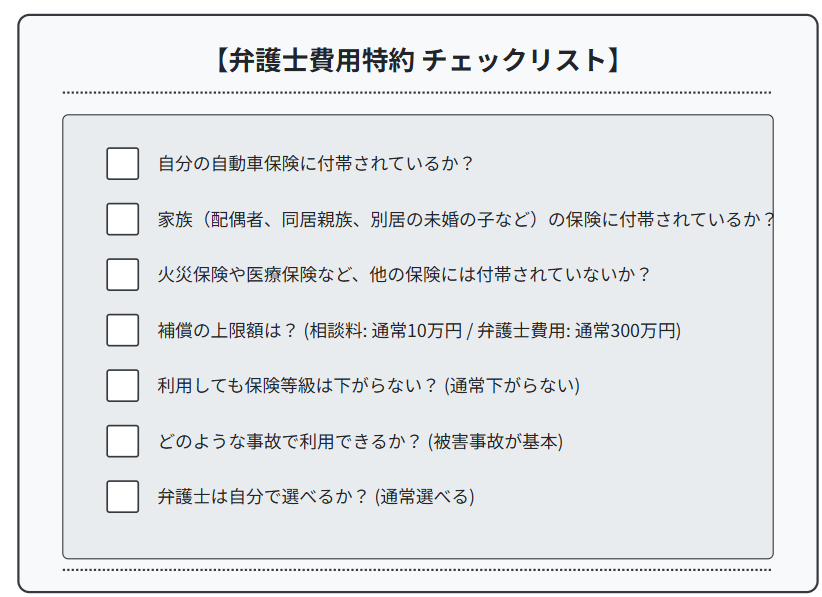

2-4. 弁護士費用特約とは?接触事故で「大丈夫」と言われたケースでの賢い使い方

「弁護士に相談したいけど、費用が高そう…」交通事故の被害に遭われた方から、このような声をよく聞きます。特に、接触事故で「大丈夫」と言われたものの、後からトラブルになったようなケースでは、「弁護士に頼むほどの大きな事故ではないのでは?」と躊躇してしまうかもしれません。

しかし、そんな時に非常に役立つのが「弁護士費用特約」です。これは、あなたが加入している自動車保険(任意保険)や、場合によっては火災保険、医療保険などに付帯されている特約の一つです。

弁護士費用特約の基礎知識

- どんな特約?: 交通事故の被害者になった場合に、相手方(加害者)への損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

- 補償される金額: 一般的には、法律相談料として10万円まで、弁護士費用(着手金・報酬金など)として300万円までを上限に補償されることが多いです。多くの交通事故案件では、この範囲内で弁護士費用が収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

- 保険料への影響: この特約を利用しても、自動車保険の等級は下がりません(ノーカウント事故扱い)。つまり、特約を使っても翌年度以降の保険料が上がることはありません。この点は、車両保険などを使った場合と大きく異なります。

- 誰が使える?:

- 契約者本人

- 契約者の配偶者

- 契約者または配偶者の同居の親族(例:親、子、兄弟姉妹など)

- 契約者または配偶者の別居の未婚の子

- 契約車両の同乗者(契約内容による)

- ポイント: 自分自身が加入していなくても、家族が加入している保険の弁護士費用特約が使える場合があります。例えば、親が加入している自動車保険の特約を、同居している子供が被害事故に遭った際に利用できる、といったケースです。諦めずに家族の保険契約も確認してみましょう。

- どんな時に使える?: 基本的には、被害事故(相手に請求できるものがある)の場合に利用できます。もらい事故(過失ゼロ)はもちろん、100%でなければ、自分にも過失がある事故でも利用可能です(保険会社による)。相手への損害賠償請求を弁護士に依頼する場合などが典型例です。「接触事故で大丈夫と言われた」ケースでも、後日、相手に損害賠償請求をする必要が出てきた場合などに活用できます。

弁護士費用特約の賢い使い方

- まずは加入状況を確認: 自分の自動車保険証券や契約内容を確認し、弁護士費用特約が付帯されているか、補償内容はどうなっているかをチェックします。不明な場合は、保険会社や代理店に問い合わせましょう。家族の保険も忘れずに確認します。

- 事故後、早めに保険会社へ連絡: 事故に遭い、弁護士への相談・依頼を考え始めたら、まずは保険会社に連絡し、「弁護士費用特約を利用したい」という意向を伝えます。利用にあたっての手続きや注意点について説明を受けましょう。

- 弁護士を選ぶ: 弁護士費用特約では、保険会社が紹介する弁護士だけでなく、自分で自由に弁護士を選ぶことができます。 交通事故に精通した、信頼できる弁護士を探しましょう。多くの法律事務所では初回相談を無料で行っているので、いくつか相談してみて比較検討するのも良いでしょう。

- 弁護士に相談・依頼: 選んだ弁護士に相談し、弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。弁護士からも保険会社に必要な連絡を取ってもらい、費用負担の手続きを進めます。

- 自己負担なく問題解決へ: あとは弁護士に交渉や手続きを任せ、適正な賠償額の獲得や問題解決を目指します。

「接触事故で大丈夫と言われた」ケースこそ活用を

一見軽微に見える事故や、「大丈夫」と言われた事故ほど、後から揉めたり、相手保険会社から低い賠償額を提示されたりする可能性があります。このような場合でも、弁護士費用特約があれば、費用の心配なく専門家である弁護士に相談・依頼し、法的に適切な主張を行い、正当な権利を守ることができます。

「こんな軽い事故で弁護士なんて…」と思わず、まずはご自身の保険、そしてご家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか、確認してみることを強くお勧めします。

2-5. 「大丈夫」と言われた事故でも弁護士に依頼するメリット|賠償金増額や交渉代行を解説

「接触事故で大丈夫と言われた」程度の軽い事故で、わざわざ弁護士に依頼する必要があるのだろうか? 保険会社の担当者に任せておけば十分ではないか? そう考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、たとえ軽微に見える事故であっても、また相手が「大丈夫」と言っていたとしても、弁護士に依頼することには、被害者にとって大きなメリットがあります。特に、弁護士費用特約が使えるのであれば、積極的に活用を検討すべきです(ただ、こちらが100%賠償側の場合は、弁護士費用特約の有無にかかわらず、保険会社の承認を得て、賠償側として受任することになります。実質的には保険会社の代理人といっていいでしょう。)。

弁護士に依頼する主なメリット

- こちらが請求する賠償金の増額が期待できる (最大のメリット):

- 慰謝料算定基準の違い: 交通事故の慰謝料(入通院慰謝料や後遺障害慰謝料)の算定には、主に3つの基準があります。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」です。この中で、弁護士基準が最も高額になるのが一般的です。保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準や、それより少し高い程度の独自の任意保険基準であることがほとんどです。弁護士が介入して交渉することで、最も高い弁護士基準での慰謝料獲得を目指すことができます。増額幅はケースバイケースですが、数十万円から数百万円単位で増額されることも珍しくありません。

- その他の損害項目: 休業損害、逸失利益(後遺障害が残った場合)など、慰謝料以外の損害項目についても、被害者にとって有利な算定方法や証拠に基づいて請求を行い、適正な金額を獲得できる可能性が高まります。保険会社が当初提示しなかった損害項目が認められることもあります。

- 慰謝料算定基準の違い: 交通事故の慰謝料(入通院慰謝料や後遺障害慰謝料)の算定には、主に3つの基準があります。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」です。この中で、弁護士基準が最も高額になるのが一般的です。保険会社が最初に提示してくる金額は、自賠責基準や、それより少し高い程度の独自の任意保険基準であることがほとんどです。弁護士が介入して交渉することで、最も高い弁護士基準での慰謝料獲得を目指すことができます。増額幅はケースバイケースですが、数十万円から数百万円単位で増額されることも珍しくありません。

- 相手方(保険会社)との交渉をすべて任せられる:

- 時間と労力の節約: 交通事故の示談交渉は、専門的な知識が必要ですし、相手方保険会社の担当者とのやり取りは精神的にも大きな負担となります。治療に専念したい時期に、慣れない交渉に時間と労力を費やすのは大変です。弁護士に依頼すれば、これらの煩わしい交渉や手続きをすべて代行してもらえます。

- 精神的ストレスの軽減: 保険会社の担当者の中には、高圧的な態度を取ったり、被害者に不利な条件を押し付けようとしたりする人も残念ながら存在します。弁護士が間に入ることで、そのような不当な対応から守られ、精神的なストレスなく、安心して治療や日常生活に専念できます。

- 時間と労力の節約: 交通事故の示談交渉は、専門的な知識が必要ですし、相手方保険会社の担当者とのやり取りは精神的にも大きな負担となります。治療に専念したい時期に、慣れない交渉に時間と労力を費やすのは大変です。弁護士に依頼すれば、これらの煩わしい交渉や手続きをすべて代行してもらえます。

- 法的に適切な主張と証拠収集:

- 過失割合の交渉: 事故の状況によっては、過失割合が争点となることがあります。弁護士は、過去の判例や事故状況の証拠(ドライブレコーダー映像、実況見分調書など)に基づいて、被害者にとって有利な過失割合を主張し、交渉します。

- 後遺障害等級認定のサポート: むち打ちなどで後遺症が残った場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることが、適正な賠償金を得る上で非常に重要です。弁護士は、認定に必要な検査や書類についてアドバイスしたり、認定結果に不服がある場合の異議申し立て手続きをサポートしたりします。

- 過失割合の交渉: 事故の状況によっては、過失割合が争点となることがあります。弁護士は、過去の判例や事故状況の証拠(ドライブレコーダー映像、実況見分調書など)に基づいて、被害者にとって有利な過失割合を主張し、交渉します。

- 示談だけでなく、訴訟も視野に入れた対応が可能: 保険会社との交渉が決裂した場合、最終的には裁判(訴訟)で解決を図ることになります。弁護士に依頼していれば、示談交渉から訴訟まで、一貫して対応を任せることができます。

「大丈夫」と言われた事故こそ弁護士相談が有効な理由

- 後日のトラブルへの備え: 「大丈夫」と言われたのに後から請求された、相手が行ってしまった、警察を呼ばなかった、といった複雑な状況では、法的な問題点が多く含まれます。早期に弁護士に相談することで、取るべき対応や潜在的なリスクについて正確なアドバイスを受けられます。

- 潜在的な損害の見落とし防止: 軽微な事故と思っていても、大きな損害につながる可能性はゼロではありません。弁護士は、将来的なリスクも考慮に入れて対応を進めます。

- 保険会社の提示額が低い可能性: 軽微な事故と判断されると、保険会社は特に低い賠償額を提示してくる傾向があります。弁護士が介入することで、事故の規模に関わらず、法的に正当な賠償額を請求できます。

弁護士費用特約が使えれば、費用負担の心配なくこれらのメリットを享受できます。たとえ「大丈夫」と言われた接触事故であっても、少しでも不安や疑問があれば、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。

2-6. 弁護士費用特約がない場合の費用相場と、無料相談を有効活用する方法

弁護士費用特約に加入していなかった場合、「やはり弁護士に依頼するのは難しいのでは…」と諦めてしまうかもしれません。確かに弁護士費用は安価ではありませんが、費用体系を理解し、無料相談などを上手に活用すれば、特約がない場合でも弁護士のサポートを受ける道はあります。

弁護士費用特約がない場合の費用相場

交通事故案件を弁護士に依頼する場合にかかる主な費用は、以下の通りです。法律事務所によって料金体系は異なりますので、あくまで一般的な目安として参考にしてください。

- 法律相談料:

- 弁護士に正式に依頼する前に、事故の状況や見通しについて相談する際にかかる費用です。

- 相場:30分5,000円~1万円(税別)程度。

- ポイント:最近では、交通事故に関する初回相談を無料としている法律事務所が非常に多いです。

- 着手金:

- 弁護士に事件を正式に依頼する際に、最初に支払う費用です。事件の結果(成功・不成功)に関わらず、原則として返金されません。

- 相場:10万円~30万円(税別)程度、または経済的利益(請求額など)の数%(例:8%)など、事務所によって様々です。

- ポイント:「着手金無料」としている事務所もありますが、その分、成功報酬の割合が高めに設定されている場合があるので、総額で比較検討することが重要です。

- 報酬金(成功報酬):

- 事件が解決し、依頼者が経済的な利益(賠償金の獲得など)を得られた場合に、その成果に応じて支払う費用です。

- 相場:獲得した経済的利益の10%~20%(税別)程度 + 固定額(例:20万円)など、こちらも事務所によって様々です。

- 例:賠償金が300万円の場合、報酬金が「獲得額の10%+20万円」なら、(300万円×10%)+20万円=50万円(税別)となります。

- 実費:

- 弁護士が事件処理のために実際に支出した費用です。例えば、印紙代(訴訟を起こす場合など)、郵便切手代、交通費、診断書などの書類取得費用、鑑定費用などが含まれます。

- 事件の内容によって変動します。

- 日当:

- 弁護士が事務所外での活動(遠方への出張、裁判所への出廷など)を行った場合に、拘束時間に応じて発生する費用です。

費用負担を抑えるためのポイントと無料相談の活用

弁護士費用特約がない場合に、費用負担を抑えつつ弁護士のサポートを受けるための方法です。

- 無料相談を徹底活用する:

- 多くの法律事務所が交通事故の初回相談を無料としています。まずは無料相談を利用して、以下の点を確認しましょう。

- 自分のケースで弁護士に依頼するメリットがあるか?

- 賠償金が増額される見込みはどのくらいか?

- 弁護士費用は総額でいくらくらいかかりそうか?(見積もりを出してもらう)

- 弁護士との相性はどうか?(話しやすいか、信頼できそうか)

- 複数の事務所で無料相談を受けて比較検討するのも有効です。

- 多くの法律事務所が交通事故の初回相談を無料としています。まずは無料相談を利用して、以下の点を確認しましょう。

- 料金体系をしっかり確認・比較する:

- 相談時に、料金体系(着手金、報酬金の計算方法、実費など)について詳しく説明を受け、不明な点は遠慮なく質問しましょう。

- 「着手金無料」だけに注目せず、報酬金の割合や実費も含めた総額でいくらかかるのかを比較検討することが重要です。

- 見積もりを書面で提示してもらいましょう。

- 分割払いや後払いに対応しているか確認する:

- 事務所によっては、着手金や報酬金の分割払いや、賠償金獲得後の後払いに対応している場合があります。費用の支払いが心配な場合は、相談時に確認してみましょう。

- 事務所によっては、着手金や報酬金の分割払いや、賠償金獲得後の後払いに対応している場合があります。費用の支払いが心配な場合は、相談時に確認してみましょう。

- 法テラス(日本司法支援センター)の利用を検討する:

- 収入や資産が一定基準以下の方については、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できる場合があります。

- この制度を利用すると、無料の法律相談を受けられたり、弁護士費用の立て替え払い(後で分割返済)を受けられたりします。利用には審査がありますので、法テラスの窓口やウェブサイトで確認するか、相談した弁護士に利用可能か尋ねてみましょう。

弁護士費用特約がないからといって、すぐに諦める必要はありません。無料相談などを活用して情報を集め、ご自身の状況に合った弁護士や依頼方法を見つけることが可能です。費用面も含めて、納得できるまで弁護士とよく話し合うことが大切です。

2-7. まとめ:接触事故で「大丈夫」と言われた時に備える弁護士相談と対応

軽い接触事故で相手から「大丈夫」と言われたとしても、決して安易に安心せず、適切な対応を取ることが、後々の深刻なトラブルを防ぐために不可欠です。この記事で解説してきた重要なポイントを、最後に改めてまとめます。

- 警察への報告は絶対!: どんなに軽い事故でも、怪我の有無や相手の意向に関わらず、必ず警察(110番)へ報告しましょう。法的義務であり、保険請求や交渉の基礎となります。

- 相手の「大丈夫」は信じすぎない: 事故直後は痛みを感じにくいことも。後から症状が出る可能性を常に考慮しましょう。

- その場での示談(和解)はNG: 損害が確定しない段階での示談は危険です。保険会社や弁護士を通じた交渉が原則です。

- 証拠確保は確実に: 相手の情報、現場写真、ドラレコ映像、目撃者情報などを確保しましょう。

- 体の不調はすぐ病院へ: 痛みや違和感があれば速やかに受診し、診断書を取得。必要なら人身事故への切り替えを。

- 相手が行ってしまっても諦めない: 速やかに警察へ届け出、自分の保険や政府保障事業の利用を検討しましょう。

- 弁護士費用特約は強い味方: 加入状況を確認し、積極的に活用を。自己負担なく弁護士に依頼できる場合があります。家族の保険もチェック。

- 困ったら弁護士へ相談: 交渉や手続きで困ったら、早期に交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。無料相談も活用できます。

交通事故は誰にでも起こりうるものです。「大丈夫」という言葉に惑わされず、冷静に、適切な対応を取ること。そして、困ったときには誰かの力を借りること。これが、万が一の際にあなた自身を守るための鉄則といえます。