「いつもの道を走っていたら、突然『ガタン!』という衝撃と共にタイヤがパンクした…」

「道路の穴ぼこに気づかず、ホイールが歪んでしまった…」

このような道路の陥没や穴ぼこによるパンク、車両破損の事故は、決して他人事ではありません。特に雪解け時期や大雨の後など、道路状況が悪化しやすい季節には、道路の穴ぼこによるパンク被害が急増します。

修理費用がかさむだけでなく、納得のいかない過失割合を提示され、道路陥没による車破損の補償が十分になされないケースも少なくありません。「道路管理瑕疵だから全額補償されるはず」と思っていても、実際には運転者側にも一定の過失割合が認められることがほとんどです。札幌のような積雪地域では、雪解け時には、道路陥没による車破損の補償問題が深刻化します。

「この道路の穴ぼこによるパンク、誰に責任があるの?」

「道路陥没でホイールまで傷ついたのに、修理費の一部しか補償されないのはおかしい!」

「提示された過失割合は妥当なの?」

「道路管理瑕疵として、見舞金のようなものはもらえるの?」

この記事では、道路の陥没によるパンクや車両破損事故に遭われた方、特に提示された過失割合に疑問を感じている方、そして加入している自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して専門家に相談したいと考えている方に向けて、以下の点を詳しく解説します。

- 道路陥没・穴ぼこ事故における責任の所在と法的根拠(道路管理瑕疵)

- 道路の穴ぼこに関する判例から見る過失割合の考え方

- 道路陥没による車破損で請求できる補償の範囲

- 納得のいく解決を目指すための具体的な交渉術と弁護士の活用法

この記事を読めば、道路陥没によるパンク事故における過失割合の考え方を理解し、不当な条件で泣き寝入りすることなく、適切な補償を得るための道筋が見えてくるはずです。

主要なポイント

この記事を読むことで、以下の主要なポイントが理解できます。

- 道路の陥没や穴ぼこによる事故の責任は、多くの場合、原則として道路管理者にあること(道路管理瑕疵)。

- ただし、運転者にも安全運転義務があり、多くの場合、過失相殺により過失割合が認定されること。

- 過失割合は、見通し、陥没の状況、道路状況、天候、運転状況などを総合的に考慮して判断されること、裁判例の傾向。

- 車両の修理費だけでなく、代車費用など関連する損害も補償請求できる可能性があること。

- 証拠の収集と適切な交渉が、納得のいく過失割合と補償を得るために不可欠であること。

- 弁護士費用特約を活用すれば、費用負担を抑えて専門家(弁護士)に交渉を依頼できること。

目次

1. 道路の陥没によるパンク事故における過失割合の考え方と法的根拠

道路を走行中に突然の衝撃!確認してみると、道路の陥没や穴ぼこが原因でタイヤがパンクしていた…。このような場合、車の修理費用はいったい誰が負担するのでしょうか?納得のいかない過失割合を提示されて困惑する方も少なくありません。ここでは、道路の陥没によるパンク事故における過失割合の基本的な考え方と、その根拠となる法律(道路管理瑕疵)について、分かりやすく解説していきます。

- 1-1. 道路の穴ぼこでパンク!そもそも誰の責任?

- 1-2. 道路管理の瑕疵とは?陥没事故における法的責任の根拠

- 1-3. 道路陥没による車の破損、補償はどこまで請求できる?

- 1-4. 道路の穴ぼこに関する判例から見る過失割合の傾向

- 1-5. こんなケースは要注意!陥没事故で過失割合が高くなる要因

- 1-6. 札幌など雪国特有の道路陥没と車両破損リスク

1-1. 道路の穴ぼこでパンク!そもそも誰の責任?

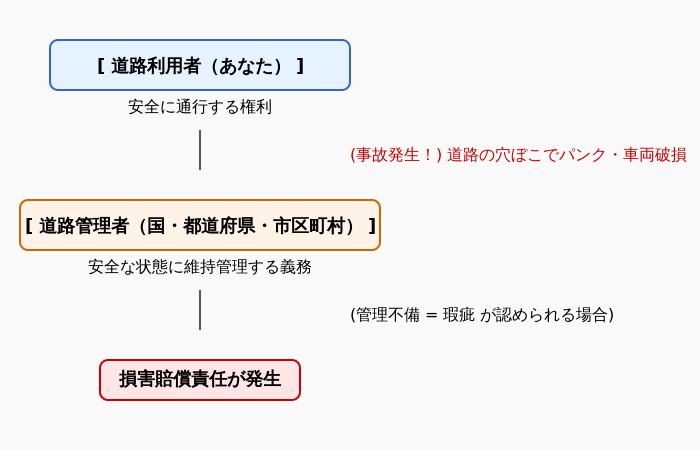

結論から言うと、道路の穴ぼこ(陥没)が原因でパンクしたり、車両が損傷したりした場合、その道路を管理する国や地方公共団体(都道府県や市区町村)が、損害賠償責任を負う可能性があります。

これは、国家賠償法という法律に定められています。

【国家賠償法 第2条第1項】

「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵(かし)があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」

簡単に言えば、「国や自治体が管理する道路などの公共施設に不備(瑕疵)があって、それが原因で誰かに損害が出た場合、国や自治体はその損害を賠償しなければならない」ということです。

道路の陥没や穴ぼこは、まさにこの「公の営造物(道路)の設置又は管理の瑕疵」に該当する可能性があるのです。道路は、自動車や歩行者が安全に通行できるように維持管理されるべきものです。その道路に危険な陥没や穴ぼこが存在し、それが原因でパンクなどの事故が発生した場合、道路の管理が不十分であった(=瑕疵があった)として、道路管理者の責任が問われることになります。

【責任の所在イメージ】

ただし、重要なのは「瑕疵があったかどうか」と「運転者側の過失」です。

「運転者側の過失」については、道路に穴ぼこがあったからといって、必ずしも道路管理者が100%の責任を負うわけではないということになります。多くの場合、「過失相殺」といって、運転者側の不注意(前方不注意など)も考慮され、過失割合が算定されます。

次の項目では、この「瑕疵」とは具体的にどのような状態を指すのか、詳しく見ていきましょう。

1-2. 道路管理の瑕疵とは?陥没事故における法的責任の根拠

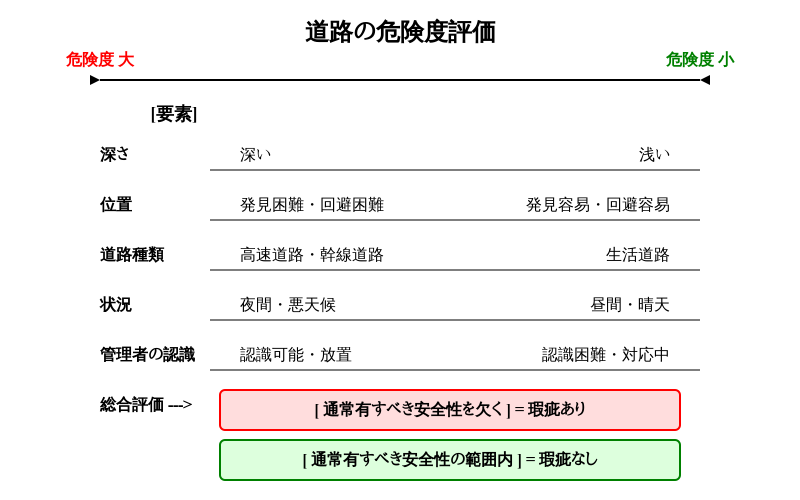

前の項目で触れた国家賠償法第2条第1項にある「瑕疵(かし)」。これが道路管理瑕疵の根拠であり、道路管理者の責任を問う上で最も重要なキーワードです。

では、「瑕疵」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

瑕疵とは?

法律上の「瑕疵」とは、一般的に「通常有すべき安全性を欠いていること」を指します。道路について言えば、その道路が本来備えているべき安全性が欠けており、通行に危険を及ぼす可能性がある状態のことです。

判例では、「通常有すべき安全性」の有無は、「構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して個別具体的に判断」するとされています(最高裁昭和53年7月4日)。また、道路の通常有すべき安全性の欠如につき、道路管理者側において回避可能性がなかったと認められる場合には、設置又は管理の瑕疵はないとされます(最高裁判所昭和50年6月26日、平成7年7月7日判決等)。

道路管理者に完璧な状態を維持することまで求めているわけではありません。しかし、放置すれば事故につながる可能性のある危険な状態(=通常の安全性を欠く状態)であれば、「瑕疵」があると判断される可能性が高まります。

どのような場合に「瑕疵」と認められやすいか?

道路の陥没や穴ぼこが「瑕疵」にあたるかどうかは、画一的な基準があるわけではなく、個別のケースごとに以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

- 陥没・穴ぼこの大きさ(幅・長さ・深さ):

- 一般的に、深さが大きければ大きいほど、パンクやホイール損傷のリスクが高く、瑕疵と認められやすい傾向があります。

- 陥没・穴ぼこの位置:

- 車道の真ん中にあるのか、端にあるのか。

- カーブの先や見通しの悪い場所など、発見しにくい場所にあるか。

- 当然回避できるような場所か、回避が困難な場所か。

- 道路の種類や交通量:

- 高速道路や幹線道路のように、比較的高速で走行することが想定される道路か。

- 生活道路のように、低速走行が基本の道路か。

- 交通量が多い道路ほど、より高度な安全性が求められる傾向があります。

- 事故発生時の状況(天候や時間帯):

- 夜間や雨天、霧などで視認性が著しく低下していたか。晴天の昼間で見通しが良かったか。視認性が低い状況ほど、管理者の責任が重く見られる可能性があります。(ただし、運転者側にもより慎重な運転が求められます)

- 道路管理者の予見可能性と回避可能性:

- その陥没の存在を道路管理者がいつ認識できたか(通報があったか、パトロールで発見できたはずか)。

- 認識してから補修するまでの時間的猶予があったか。

- 補修が困難な特別な事情があったか。

これらの要素を総合的に見て、社会通念上許容される範囲を超えた危険な状態であったと判断されれば、「道路管理瑕疵」が認められ、道路管理者の損害賠償責任が発生します。

【瑕疵判断のイメージ】

重要なのは、単に穴があったという事実だけでなく、「その穴が通常の通行にとって危険なレベルであったか」という点です。この点を客観的な証拠(写真など)で示すことが、道路管理瑕疵を主張する上で極めて重要になります。

「瑕疵がない」と判断されてしまった場合、そもそも損害賠償請求は認められません。

1-3. 道路陥没による車の破損、補償はどこまで請求できる?

道路管理瑕疵が認められ、道路管理者の責任が確定した場合、具体的にどのような損害について補償を請求できるのでしょうか?

原則として、道路の陥没・穴ぼこという事故(不法行為)と相当因果関係のある損害について、賠償請求が可能です。「相当因果関係」とは、簡単に言えば「その事故がなければ、通常はその損害は発生しなかった」と言える関係のことです。

一般的に、道路陥没による車破損で請求できる可能性のある主な補償項目は以下の通りです。

- 車両の修理費用:

- パンクしたタイヤの交換費用

- 損傷したホイールの修理費用または交換費用

- バンパー、サスペンション、マフラー、アンダーカバーなど、その他損傷箇所の修理費用(部品代、工賃含む)

- ポイント: 修理費用は、事故による損傷の回復に必要な「相当な範囲」に限られます。過剰な修理や、事故とは関係ない箇所の修理費用は認められません。

- ポイント: 事故前にホイールにガラスコーティングなどを施工していた場合、その再施工費用も、事前の施工証明があれば補償対象となる可能性があります。

- 代車費用(レンタカー代など):

- 修理期間中に車が使えず、代車が必要となった場合に、その相当な期間の代車費用。

- ポイント: 代車の必要性(通勤や業務に不可欠など)や、車種の相当性(被害車両と同等クラスか)が考慮されます。必ずしも全額が認められるとは限りません。

- 休車損害:

- 被害車両がタクシーやトラックなどの営業用車両(緑ナンバーなど)で、修理期間中に営業できずに損失が生じた場合の損害。なお、遊休車がある場合は、休車損害は認められません。

- 評価損(格落ち損害):

- 事故による修理歴がつくことで、将来的に車の市場価値が下落すると認められる場合の損害。

- ポイント: 高級車や比較的新しい車などで、骨格部分(フレームなど)に損傷が及んだ場合に認められやすいですが、一般的な損傷では認められないケースも多いです。

- その他の費用:

- レッカー代、事故現場からの交通費、修理工場への交通費など、事故に関連して必要となった費用。

重要な注意点:過失割合による減額

これらの損害額がすべて認められるわけではありません。前述の通り、道路陥没・パンク事故では、運転者側にも一定の過失が認められることが多く、過失割合に応じて請求できる金額が減額(過失相殺)されます。

例えば、損害額の合計が20万円で、過失割合が「道路管理者:運転者=7:3」と判断された場合、請求できるのは損害額の7割、つまり14万円となり、残りの3割(6万円)は自己負担となります。

【請求額の計算例】

損害額合計:20万円

過失割合:道路管理者 70% : あなた 30%

請求可能額:20万円 × 70% = 14万円

自己負担額:20万円 × 30% = 6万円

したがって、道路陥没による車破損の補償を請求する際には、損害額を正確に積算することと同時に、過失割合がどのように判断されるかを理解しておくことが非常に重要になります。次の項目では、過失割合がどのように決まるのか、判例を交えながら見ていきましょう。

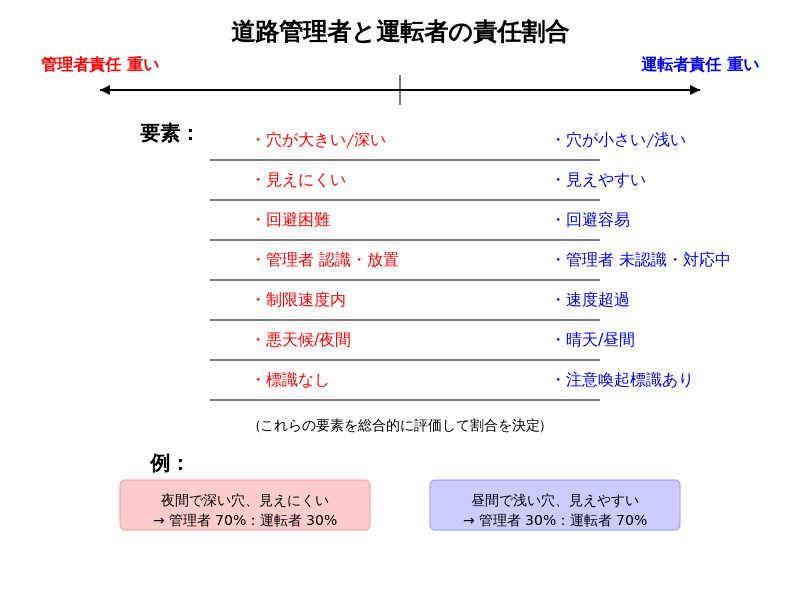

1-4. 「道路 穴ぼこ」に関する判例から見る過失割合の傾向

道路管理瑕疵が認められても、損害の全額が補償されるケースは稀です。なぜなら、道路の陥没や穴ぼこによる事故では、道路管理者の責任(道路管理瑕疵)と同時に、運転者側の責任(安全運転義務違反など)も問われることがほとんどだからです。これが「過失相殺」の考え方であり、最終的な補償額は、両者の過失割合に応じて決定されます。

では、この過失割合はどのように決まるのでしょうか?過去の道路の穴ぼこに関する判例を見ると、一定の傾向が見えてきます。

過失割合を判断する上での考慮要素

裁判所は、道路管理瑕疵における過失割合を判断する際に、以下のような様々な要素を総合的に考慮します。

- 陥没・穴ぼこの状態:

- 大きさ、深さ、形状:大きい、深いほど管理者の責任は重くなる傾向があります。

- 視認性:穴ぼこが目立ちにくかったか(例:水が溜まっていた、影になっていた、舗装の色と同化していたなど)。視認性が低いほど、運転者の過失は小さくなる傾向があります。

- 道路状況・環境:

- 道路の種類:高速道路か一般道か、交通量は多いか少ないか。

- 道路標識の有無:「凹凸あり」「工事中」などの注意喚起標識があったか。標識があれば運転者の注意義務が高まります。

- 街灯の有無、明るさ:夜間の場合、街灯が整備されていたか。

- 事故発生時の状況:

- 時間帯:昼間か夜間か。

- 天候:晴天か、雨・雪・霧など視界不良だったか。悪天候時は運転者にもより慎重な運転が求められますが、穴ぼこの発見も困難になるため、一概には言えません。

- 運転状況:

- 走行速度:制限速度を守っていたか、速度超過はなかったか。速度超過は運転者の過失を大きくする要因です。

- 前方不注意の有無:脇見運転、携帯電話の操作など、前方を注意していれば回避できた可能性はなかったか。

- 回避可能性:穴ぼこを発見してから回避するまでの時間的・物理的な余裕があったか。

- 車両の種類:乗用車か、二輪車か(二輪車の方が転倒リスクが高く、影響が大きいため考慮される場合があります)。

判例に見る過失割合の目安

これらの要素を総合的に考慮した上で、具体的な過失割合が判断されます。道路管理瑕疵における過失割相殺の判断は、具体的個別的判断によるものであり、ケース・バイ・ケースと言わざるを得ません。なお、近時は、道路の設置管理の瑕疵自体を否定する裁判例も多く、自分30:道路管理者70であれば、その位はしょうがないのではないか、と思えるレベル感です。(ただ、道路管理者側が、そもそも運転者の過失相殺を主張してこない例も散見されます。過失相殺は抗弁なので、道路管理者側が主張してこない限り、過失相殺はなされません。)。

過失割合の例

- 穴ぼこが見えにくかった場合:

- 道路管理者:運転者 = 70%~80%:30%~20%

- (例:夜間で街灯が少ない、雨で水が溜まっていた、カーブの直後など)

- 穴ぼこが見えやすかった場合:

- 道路管理者:運転者 = 40%~30%:60%~70%

- (例:晴天の昼間、直線道路で見通しが良い、事前に注意喚起の看板があったなど)

- 夜間・悪天候の場合:

- 道路管理者:運転者 = 60%~70%:40%~30%

- 視認性が低下するため管理者の責任がやや重くなる傾向がありますが、運転者にも通常以上の注意義務が課せられるため、50:50に近い判断となることもあります。

【過失割合のイメージ図】

裁判例の紹介・ポイント

- 名古屋地裁平成21年10月23日判決

- 「本件穴ぼこ及び本件浮き砂利は、国賠法2条1項に定める営造物の設置又は管理の瑕疵にあたると認められ、被告県は、同条項に基づき、前記のとおり本件穴ぼこ及び本件浮き砂利の存在が原因となって生じたと認められる本件事故の損害を、原告らに対して賠償すべき責任を負う。」「道路管理者は、初心運転者による通行も念頭に置いた上で道路の安全性を確保すべき義務を負っている」「本件事故現場の路面状況からすると本件穴ぼこを避けて通行するには本件浮き砂利の上を走行せざるを得なかったと考えられること、一般に浮き砂利のある路面は初心運転者に限らず二輪車のスリップが起こりやすいと考えられる」「運転態様が特に危険なものであったとの事情もうかがわれない」ことなどを総合考慮し、道路管理者に7割の責任を認めた(運転者の過失3割)。

- さいたま地裁平成29年12月15日判決:

- 「原告が、本件陥没前で原告車を停止させ、または、本件陥没を避けて通行すれば、本件事故の発生は防げたといえる。」「原告が純正品よりリム経の大きいホイールを使用していたことも、本件事故の発生やその結果の程度に相当程度寄与したというべきである。したがって,原告に3割の過失があると認めるのが相当」(運転者の過失3割)。

道路の穴ぼこに関する事故では、具体的な状況に応じて過失割合が大きく変動します。そのため、事故状況を正確に記録し、客観的な証拠(写真、ドライブレコーダー映像など)を確保することが、適正な過失割合を主張する上で非常に重要となります。

1-5. こんなケースは要注意!陥没事故で過失割合が高くなる要因

前項で見たように、道路陥没・パンク事故の過失割合は、様々な要素で変動します。特に、運転者側の「安全運転義務違反」や、予見できた、回避可能だったと判断されるような状況があると、運転者側の過失割合が大きくなり、受け取れる補償額が減ってしまう可能性があります。

ここでは、運転者側の過失割合が高くなる可能性のある、特に注意すべきケースをいくつかご紹介します。

- 速度超過:

- 制限速度を超えて走行していた場合、または道路状況(カーブ、見通しの悪さ、悪天候など)に応じた安全な速度で走行していなかった場合。速度が高いほど、穴ぼこを発見してから回避するまでの時間が短くなり、衝突時の衝撃も大きくなるため、過失が重く評価されます。

- 前方不注意:

- 運転中にスマートフォンを操作していた、カーナビを注視していた、同乗者との会話に夢中になっていたなど、前方の道路状況に対する注意が散漫だった場合。適切な注意を払っていれば穴ぼこを事前に発見し、回避できた可能性が高いと判断されやすくなります。

- 不適切な回避措置:

- 穴ぼこを発見したものの、急ハンドルや急ブレーキなど、かえって危険を招くような不適切な操作を行った場合。また、安全確認を怠って対向車線にはみ出して避けようとし、対向車と接触事故を起こした場合などは、穴ぼこの事故とは別に、はみ出し行為自体の過失が大きく問われます。

- 飲酒運転・薬物使用運転:

- これは論外ですが、飲酒運転や薬物の影響下での運転は、重大な安全運転義務違反であり、過失割合は極めて高くなります。損害賠償請求自体が困難になる可能性も高いです。

- 車両整備不良:

- タイヤの溝がすり減っていた、ブレーキの効きが悪かったなど、車両の整備不良が事故の発生や損害拡大の一因となった場合、その点も過失として考慮される可能性があります。

- 道路標識・警告の無視:

- 事故現場の手前に「この先 道路凹凸あり」「工事中 ご注意ください」などの道路標識や看板が設置されていたにもかかわらず、速度を落とすなどの注意を怠った場合。警告があったにも関わらず漫然と運転していたと見なされ、過失割合が高くなる可能性があります。

- 予見可能性・回避可能性が高い状況:

- 晴天の昼間で、見通しの良い直線道路であり、穴ぼこが比較的大きく目立つ状態であったにもかかわらず、発見・回避できなかった場合。このような状況では、「通常、運転者であれば気づいて回避できたはず」と判断され、運転者の過失が大きくなる傾向があります。

【運転者の過失が高まる要因リスト】

- [速度] 速度超過 (法定速度・状況に応じた安全速度)

- [注意] 前方不注意 (スマホ・ナビ注視・脇見)

- [操作] 不適切な回避措置 (急ハンドル・急ブレーキ・安全不確認のはみ出し)

- [状態] 飲酒・薬物使用

- [車両] 整備不良 (タイヤ摩耗・ブレーキ不良)

- [認識] 道路標識・警告の無視

- [状況] 予見・回避可能性が高い (昼間・直線・見やすい穴)

これらの要因に心当たりがある場合、過失割合の交渉において不利になる可能性があります。事故当時の状況を客観的に振り返り、もし自分に不利な要素がある場合でも、正直に保険会社や弁護士に伝えることが、適切な対応をとるための第一歩です。

1-6. 札幌など雪国特有の道路陥没と車両破損リスク

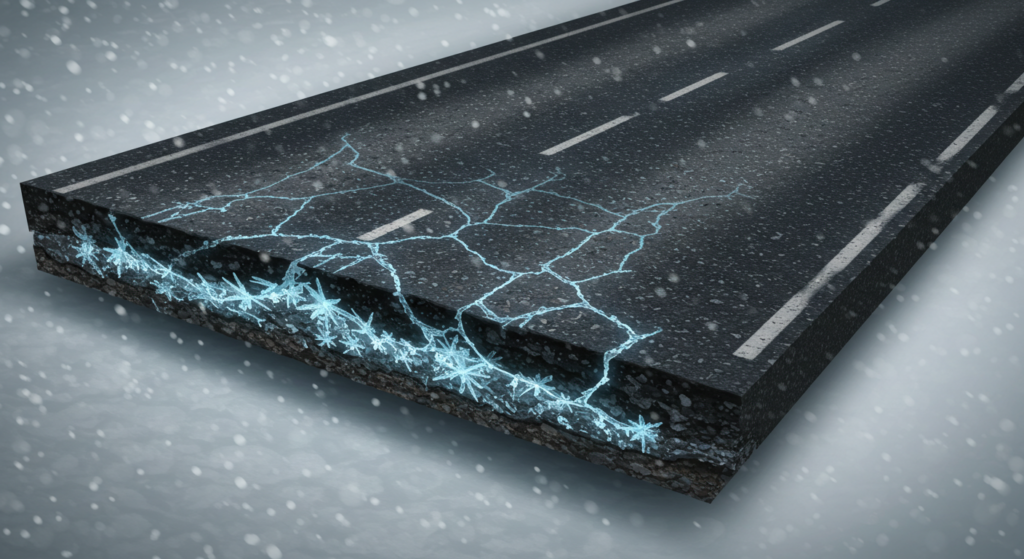

道路の陥没や穴ぼこ(ポットホール)は全国どこでも発生しうる問題ですが、札幌をはじめとする雪国では、特に冬から春にかけて(具体的には2月~5月頃)そのリスクが著しく高まります。なぜ雪国で道路陥没による車破損が増えるのか、その理由と補償請求における注意点を見ていきましょう。

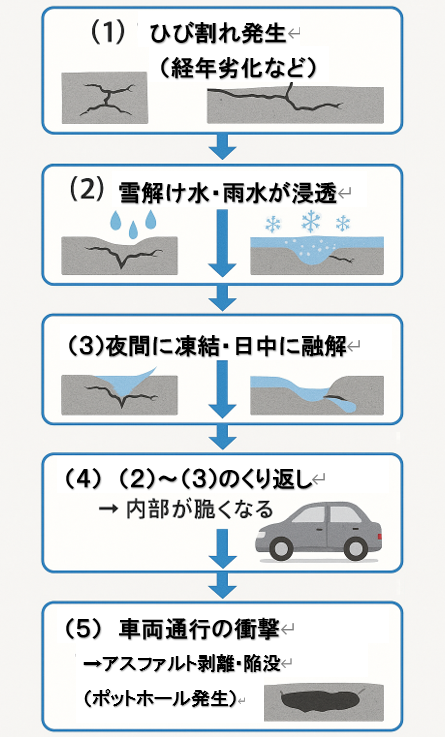

雪国で道路陥没(ポットホール)が多発する理由

- 凍結融解の繰り返し:

- 雪国の冬は、気温が氷点下とプラスを行き来することが頻繁にあります。道路のアスファルトにできたわずかなひび割れに雪解け水や雨水が浸透し、夜間に凍結して膨張。日中に融解して水が流れ出す…このプロセスが繰り返されることで、ひび割れが内部から破壊され、急速に拡大・劣化していきます。これがポットホール発生の最大の原因です。

- 除雪作業の影響:

- 除雪車による除雪作業も、道路表面にダメージを与える一因となります。除雪ブレード(排土板)がアスファルトを削ったり、傷つけたりすることで、水の浸入口となるひび割れが発生しやすくなります。

- 積雪による発見の遅れ:

- 冬期間は積雪によって道路の損傷が隠れてしまい、発見や補修が遅れがちになります。雪解けと共に、それまで隠れていた多数の穴ぼこが一斉に現れるため、春先に道路の穴ぼこによる事故が集中する傾向があります。

札幌市の状況と対応

札幌市でも、毎年のように雪解け時期になると道路の穴ぼこに関する市民からの通報や車破損の補償相談が増えます。札幌市などの自治体では、以下のような対応を行っています。

- 道路パトロールの強化:特に雪解け時期にはパトロールを強化し、危険な穴ぼこの早期発見に努めています。

- 補修体制の整備:通報があれば迅速に応急処置や本格的な補修を行えるよう、予算を確保し体制を整えています。札幌市では、損傷状況に応じて「ポットホールパッチ」と呼ばれる応急補修材を用いたり、アスファルトを切り取って再舗装するなどの対応をしています。

- 情報提供の呼びかけ:市民に対して、道路の穴ぼこを発見した場合の積極的な情報提供(電話やアプリなど)を呼びかけています。

雪国の道路陥没事故における補償請求・過失割合の注意点

雪国特有の状況は、道路管理瑕疵の判断や過失割合の算定においても考慮される可能性があります。

- 視認性の低下:雪解け水が溜まって穴が見えにくい、泥水で穴の深さが分かりにくい、日陰部分の凍結など、雪国特有の視認性の悪さは、運転者の過失割合を軽減する方向に働く可能性があります。

- 予見可能性:「雪解け時期には穴ぼこが多い」ということは、ある程度、地域のドライバーにとっては予見可能な事態とも言えます。そのため、「雪国なのだから、より慎重に運転すべきだった」として、運転者側の注意義務が通常より高く評価される可能性もゼロではありません。

- 自治体の対応状況:自治体がパトロールや補修をどの程度適切に行っていたかも、道路管理瑕疵の判断や過失割合に影響します。

札幌市内で道路陥没により車が破損し、補償を求める場合は、まずはお住まいの区の土木センター(土木部維持管理課など)に連絡し、事故状況を報告・相談することになります。その後の過失割合や補償内容の交渉が難航する場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

2. 道路陥没によるパンク発生!過失割合交渉と補償請求を有利に進める方法

前半では、道路の陥没によるパンク事故における責任の所在(道路管理瑕疵)と過失割合の基本的な考え方について解説しました。しかし、理論を理解するだけでは、実際に納得のいく補償を得ることはできません。ここからは、道路陥没によるパンクが発生してしまった後、具体的にどのように行動し、過失割合の交渉や補償請求を有利に進めていけばよいのか、実践的な方法を詳しく見ていきましょう。特に、加入している自動車保険の「弁護士費用特約」をどのように活用できるかについても触れていきます。

- 2-1. 道路の穴ぼこによる事故発生!まずやるべき証拠保全とは?

- 2-2. 道路陥没でホイール損傷…修理費用の請求に必要な書類

- 2-3. 行政との交渉ポイント:道路管理瑕疵を認めさせるには?

- 2-4. 弁護士費用特約を賢く活用!依頼の流れとメリット・注意点

- 2-5. 道路管理瑕疵で見舞金はもらえる?損害賠償の範囲

- 2-6. まとめ:道路の陥没によるパンク、納得のいく過失割合で解決するために

2-1. 道路の穴ぼこによる事故発生!まずやるべき証拠保全とは?

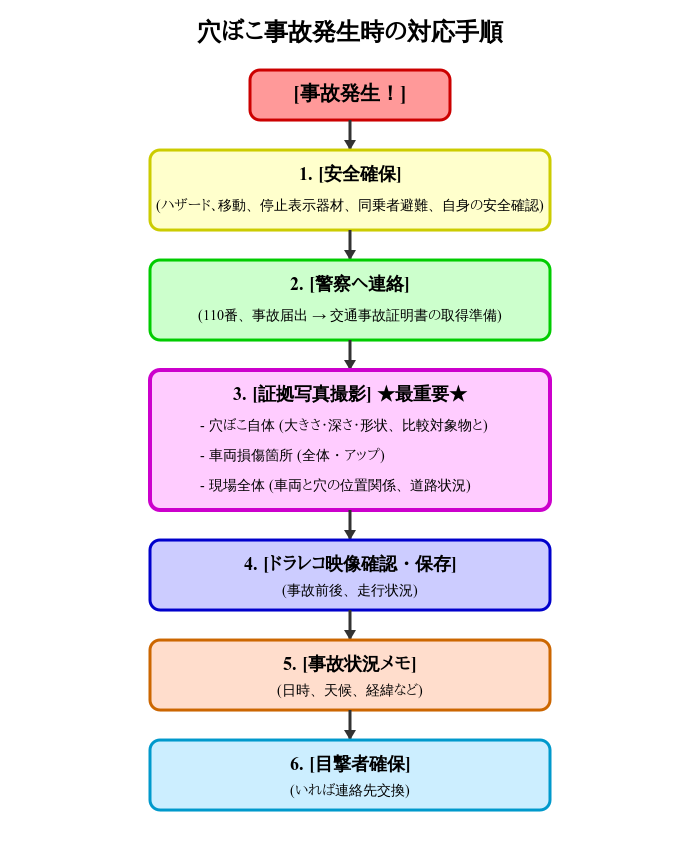

道路の穴ぼこによる事故が発生したら、パニックにならず、冷静に対応することが重要です。そして、何よりも優先すべきは「証拠保全」です。後の過失割合交渉や損害賠償請求において、客観的な証拠があるかないかで、結果が大きく左右されるためです。

事故発生直後にやるべきことを、順を追って確認しましょう。

- 安全の確保と二次被害の防止:

- まずはハザードランプを点灯させ、安全な場所に車を移動させます。移動が困難な場合は、後続車に注意を促すために停止表示器材(三角表示板など)を設置しましょう。

- 同乗者がいる場合は、安全な場所へ避難してもらいます。

- ご自身の怪我の有無も確認してください。衝撃が大きかった場合は、念のため医療機関を受診しましょう(人身損害があれば人身事故扱いとなります)。

- 警察への連絡(事故報告):

- 物損事故であっても、必ず警察に連絡し、事故の届出を行います。警察官が現場に来て、事故状況を確認します。

- 警察への届出は法律上の義務であると同時に、後日、交通事故証明書を発行してもらうためにも不可欠です。交通事故証明書は、保険請求や損害賠償請求の際に必要となる重要な書類です。

- 警察には、事故の原因が道路の穴ぼこ(陥没)であること、それによって車両が損傷したことを明確に伝えましょう。

- 証拠写真の撮影:

- これが最も重要です。道路管理者に道路管理瑕疵を認めさせ、適切な過失割合を主張するためには、客観的な証拠が不可欠です。スマートフォンなどで、以下の点を多角的に撮影しましょう。写真は多すぎて困るということはありません。

- 穴ぼこ(陥没)自体の状況:

- 大きさ・深さ:メジャーや比較対象物(タバコの箱、スマホ、靴など)を置いて、穴の幅、長さ、深さが分かるように撮影します。特に深さは瑕疵判断の重要な要素なので、必ず撮影しましょう。可能であれば、複数の角度から撮影します。

- 形状・状態:穴の形、縁の崩れ具合、水が溜まっているかなども記録します。

- 車両の損傷状況:

- パンクしたタイヤ、歪んだホイール、傷ついたバンパーなど、損傷箇所を明確に撮影します。損傷箇所全体と、アップの写真を両方撮っておくと良いでしょう。

- 事故現場全体の状況:

- 車両と穴ぼこの位置関係が分かるように、少し離れた場所から撮影します。

- 周囲の道路状況(道路の種類、車線数、カーブ、勾配、標識の有無、街灯の有無など)が分かるように撮影します。

- スリップ痕(ブレーキ痕)があれば、それも撮影します。

- 撮影日時が分かるように:可能であれば、写真に日時情報が記録される設定にしておきましょう。

- 写真に加え、動画も撮影しておくと、現場の様子が良くわかります。

- ドライブレコーダー映像の確認・保存:

- ドライブレコーダーを搭載している場合は、事故前後の映像を必ず確認し、上書きされないように保存してください。事故の瞬間だけでなく、穴ぼこを発見する前の走行状況、周囲の交通状況なども記録されているため、極めて有力な証拠となります。

- 事故状況の記録:

- 写真だけでは伝わらない情報(事故発生日時、天候、具体的な走行状況、穴ぼこを発見した経緯、回避行動の有無など)を、記憶が新しいうちにメモしておきましょう。

- 目撃者の確保:

- もし事故を目撃した人がいれば、連絡先を聞いておきましょう。後日、証言が必要になる場合があります。

【事故発生後の対応フロー(簡易版)】

これらの証拠保全を怠ると、後になって「本当にその穴ぼこが原因なのか?」「運転者の不注意ではないか?」などと反論された際に、こちらの主張を裏付けることが困難になります。面倒に感じるかもしれませんが、将来の交渉を有利に進めるために、できる限り詳細な証拠を集めることが肝心です。

2-2. 道路陥没でホイール損傷…修理費用の請求に必要な書類

事故現場での証拠保全が終わったら、次は道路を管理する主体(国、都道府県、市区町村)を特定し、具体的な損害賠償請求の手続きに進みます。道路陥没でホイールが損傷した場合など、修理費用を請求する際に必要となる主な書類について解説します。

1. 道路管理者の特定と連絡

まず、事故が発生した道路を誰が管理しているのかを特定する必要があります。

- 国道:国(国土交通省の各地方整備局、国道事務所)または都道府県・政令指定都市(指定区間)

- 都道府県道:都道府県

- 市区町村道:市区町村

道路の種類が分からない場合は、事故現場の住所を管轄する市区町村役所の道路管理担当部署に問い合わせれば教えてもらえます。警察に事故届を出していれば、交通事故証明書に記載されていることもあります。

管理者が特定できたら、電話などで連絡し、道路の陥没(穴ぼこ)によって事故が発生し、車両が損傷した旨を伝えます。その際、具体的な請求手続きや必要書類について確認しましょう。

2. 必要書類の準備

一般的に、道路管理者に損害賠償を請求する際に必要となる書類は以下の通りです。ただし、管理者によって細部が異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。

- 損害賠償請求書:

- 道路管理者から入手する所定の様式。請求者の情報、事故の概要、請求金額などを記入します。

- 交通事故証明書:

- 自動車安全運転センターで発行してもらいます。警察への届出が前提となります。

- 事故状況説明書(報告書):

- 事故発生日時、場所、天候、道路状況、走行状況、事故の経緯などを具体的に記述します。手書きの図などを加えると分かりやすくなります。

- 現場写真・車両損傷写真:

- 前項「2-1」で撮影した証拠写真。穴ぼこの状況(大きさ・深さが分かるもの)、車両の損傷箇所、現場全体の状況が分かるものを複数枚提出します。

- 修理見積書:

- 修理工場に依頼して作成してもらいます。事故による損傷箇所の修理に必要な費用が記載されたもの。

- 修理費用の領収書(修理実施済みの場合):

- 実際に修理を行い、費用を支払った場合は、その領収書。

- 車検証のコピー:

- 被害車両の所有者を確認するために必要です。

- 運転免許証のコピー:

- 事故当時の運転者を確認するために必要です。

- 代車費用の請求書・領収書(代車を使用した場合):

- 修理期間中に代車を借りた場合、その費用を証明する書類。

- その他:

- レッカー代の領収書、休車損害を証明する資料(営業車の場合)、評価損に関する資料(該当する場合)、ホイールコーティングなどの施工証明書(該当する場合)など。

【必要書類チェックリスト(例)】

- [ ] 損害賠償請求書 (管理者指定様式)

- [ ] 交通事故証明書

- [ ] 事故状況説明書 (図入り推奨)

- [ ] 現場写真 (穴の大きさ・深さ・形状が分かるもの)

- [ ] 車両損傷写真 (損傷箇所 全体・アップ)

- [ ] 現場全体写真 (車両と穴の位置関係、道路状況)

- [ ] 修理見積書

- [ ] 修理費用の領収書 (修理済みの場合)

- [ ] 車検証コピー

- [ ] 運転免許証コピー

- [ ] 代車費用関連書類 (使用した場合)

- [ ] その他 (レッカー代、休車損害、評価損、施工証明書など)

これらの書類を漏れなく、かつ正確に準備することが、スムーズな請求手続きと、道路管理瑕疵の主張を裏付けるために重要です。特に写真は、客観的な証拠として大きな効力を持ちます。書類作成や収集で不明な点があれば、道路管理者の担当部署や、保険会社、弁護士などに相談しましょう。

2-3. 行政との交渉ポイント:道路管理瑕疵を認めさせるには?

必要書類を揃えて道路管理者に提出しても、すぐに要求通りの補償が得られるとは限りません。ここからが、道路管理瑕疵を認めさせ、適正な過失割合に基づいた補償を得るための、行政(道路管理者)との交渉フェーズです。

交渉相手(行政)の特徴を知る

まず、交渉相手である行政(国や地方公共団体)には、民間企業とは異なる以下のような特徴があることを理解しておきましょう。

- 予算の制約:税金で運営されているため、支出(補償金の支払い)には慎重です。予算枠や前例に基づいて判断される傾向があります。

- 責任・瑕疵を認めにくい傾向:安易に道路管理瑕疵を認めると、他の類似事案への波及や、管理責任の追及を懸念する場合があります。

- 担当者レベルでの裁量権の限界:担当者レベルでは、一定の基準や前例から外れた判断はしにくい場合があります。

- 公平性の重視:特定の個人に対してだけ有利な条件を提示することは避けようとします。

これらの特徴を踏まえ、感情的にならず、冷静かつ論理的に交渉を進める必要があります。

交渉を有利に進めるためのポイント

- 客観的証拠(特に写真)を最大限に活用する:

- 交渉の最大の武器は、事故直後に収集した客観的な証拠です。特に、穴ぼこの大きさ・深さ・形状が明確に分かる写真は、「通常有すべき安全性を欠いていた(=瑕疵があった)」ことを示す上で極めて重要です。メジャーなどが写り込んだ写真があれば、説得力が増します。

- ドライブレコーダー映像も、事故状況や視認性を客観的に示す有力な証拠となります。

- 「道路管理瑕疵」を具体的に主張する:

- 単に「穴があったから補償しろ」ではなく、「国家賠償法第2条に基づき、〇〇(穴の具体的な状況)は、道路が通常有すべき安全性を欠く状態であり、設置・管理に瑕疵があったと考えます」というように、法的根拠(道路管理瑕疵)と具体的な事実を結びつけて主張します。

- なぜその穴ぼこが危険だったのか(例:「夜間で街灯も少なく、発見が極めて困難だった」「深さが〇cmもあり、タイヤ・ホイールへの損傷は避けられなかった」など)を具体的に説明します。

- 過失割合について冷静に議論する:

- 行政側は、運転者側の過失(前方不注意、速度など)を指摘してくることがあります。その場合、自分にも一定の過失があり得ることは認めつつ(もちろん、不当に大きな過失を認める必要はありません)、穴ぼこの危険性や管理者の責任の重さを強調し、適正な過失割合(例:管理者7割:運転者3割など)での解決を目指す姿勢が現実的な場合があります。

- 類似の判例や、過去に行政が補償に応じた事例などを調べて提示できれば、交渉を有利に進める材料になります。(ただし、事例を見つけるのは容易ではありません。弁護士に判例データベースから探してもらいましょう。)

- 粘り強く、かつ丁寧な態度で交渉する:

- 行政との交渉は時間がかかることも少なくありません。一度断られたり、高い過失割合を提示されたりしても、すぐに諦めずに、追加の資料を提出したり、主張の根拠を補強したりして、粘り強く交渉を続けることが重要です。

- ただし、感情的になったり、高圧的な態度をとったりするのは逆効果です。あくまで冷静に、論理的に、そして丁寧な言葉遣いで交渉を進めましょう。

- 想定される反論への準備:

- 行政側からは、「その程度の穴なら回避できたはず(回避可能性)」「事前に発見するのは困難だった(予見可能性)」「予算が限られており、全ての穴をすぐに補修するのは不可能」といった反論が予想されます。これらの反論に対して、どのように再反論するか(例:「夜間で発見は困難だった」「長期間放置されていた」など)を事前に考えておくと、交渉をスムーズに進められます。

交渉が難航したら

誠実に交渉を続けても、行政側が道路管理瑕疵を認めない、あるいは提示された過失割合や補償額に到底納得できない場合は、次のステップを考える必要があります。その有力な選択肢が、弁護士への相談・依頼です。特に、自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、費用負担を気にすることなく専門家に交渉を任せることができます。

次の項目では、この弁護士費用特約の活用について詳しく見ていきましょう。

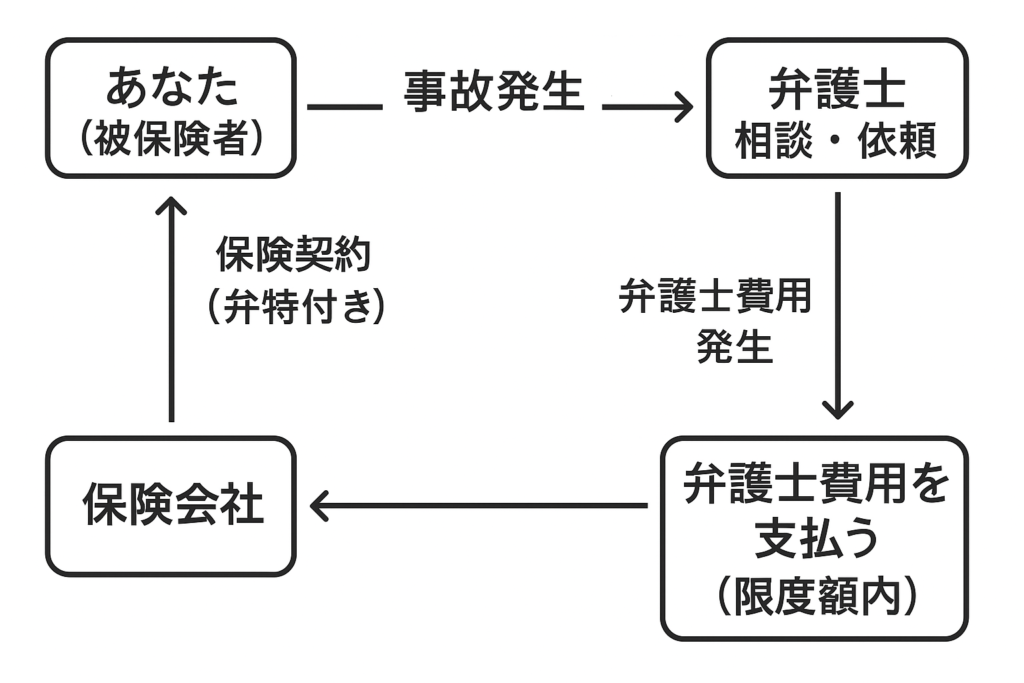

2-4. 弁護士費用特約を賢く活用!依頼の流れとメリット・注意点

行政との交渉が難航した場合や、提示された過失割合や補償額に納得がいかない場合、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することが有効な解決策となります。しかし、「弁護士に頼むとお金がかかるのでは…」と心配される方も多いでしょう。

そこで活用したいのが、ご自身の自動車保険に付帯されている可能性のある「弁護士費用特約」(通称:弁特)です。この特約を賢く活用すれば、費用負担を大幅に軽減、あるいはゼロにして、道路陥没・パンク事故の過失割合交渉などを弁護士に任せることができます。

弁護士費用特約(弁特)とは?

弁護士費用特約とは、自動車事故(多くの場合、道路陥没のような物損事故も対象)に関して弁護士に相談・依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金など)を、一定の限度額(一般的には合計300万円まで)の範囲内で保険会社が負担してくれるというものです。

【弁護士費用特約の仕組みイメージ】

道路陥没事故で弁特は使える?

多くの場合、道路陥没によるパンクや車両破損のような「物損のみ」の事故でも、弁護士費用特約を利用できます。ただし、保険契約の内容によっては利用条件が異なる場合があるため、まずはご自身の保険証券を確認するか、保険会社の担当者に連絡して、今回の事故で弁特が利用可能か、利用する場合の手続きについて確認しましょう。

弁護士費用特約を利用するメリット

弁特を利用するメリットは計り知れません。

- 費用負担の心配がない:最大のメリットは、通常数十万円以上かかる可能性のある弁護士費用を、保険でカバーできる点です。費用の心配なく、専門家に依頼できます。

- 専門家による有利な交渉:弁護士は法律と交渉のプロです。道路管理瑕疵の主張、過失割合の交渉、損害額の算定などを、法的根拠に基づいて適切かつ有利に進めてくれます。個人では難しい行政との交渉も、対等以上に渡り合える可能性が高まります。

- 精神的・時間的負担の軽減:煩雑な書類作成や、ストレスの多い行政との直接交渉を弁護士に任せることで、ご自身の精神的・時間的な負担が大幅に軽減されます。

- 泣き寝入りの防止:費用倒れ(弁護士費用の方が賠償額より高くなる)を心配する必要がないため、「少額だから」「面倒だから」と泣き寝入りすることなく、正当な権利を主張しやすくなります。

- より良い解決結果の可能性:専門家が介入することで、過失割合が有利になったり、請求できる損害項目が増えたりするなど、結果的に受け取れる補償額が増加する可能性があります。

弁護士費用特約を利用して依頼する流れ

- 保険会社への連絡:まず、加入している保険会社に連絡し、道路陥没事故で弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。利用の可否や手続き、利用できる弁護士(保険会社紹介か、自分で選べるかなど)について確認します。

- 弁護士の選定・相談:保険会社の承認を得た上で、弁護士を探し、法律相談を行います。交通事故案件、特に道路管理瑕疵に関する経験が豊富な弁護士を選ぶのがおすすめです。相談時には、収集した証拠(写真、事故状況メモなど)を持参しましょう。

- 委任契約:相談の結果、その弁護士に依頼することを決めたら、委任契約を結びます。契約内容(費用体系、業務範囲など)をしっかり確認しましょう。弁特を利用する場合、費用は保険会社から支払われる旨も確認します。

- 弁護士による交渉開始:委任契約後、弁護士があなたの代理人として、道路管理者との交渉を開始します。進捗状況については、弁護士から適宜報告があります。

弁護士費用特約利用時の注意点

- 利用限度額:通常、相談料は10万円まで、弁護士費用(着手金・報酬金など)は合計300万円までという限度額が設定されています。道路陥没による物損事故の場合、この限度額を超えることは稀ですが、念のため確認しておきましょう。

- 対象外の費用:印紙代や郵券代などの実費は、特約の対象外となる場合があります。

- 保険会社との連携:弁護士に依頼した後も、保険会社との連携(状況報告など)が必要になる場合があります。

- 弁護士選び:弁特を使えるからといって、誰でも良いわけではありません。交通事故、特に国家賠償請求(道路管理瑕疵)に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。インターネット検索や、地域の弁護士会への相談などで探してみましょう。

- 等級への影響:弁護士費用特約を利用しても、通常、自動車保険の等級には影響しません(ノーカウント事故扱い)。これも大きなメリットの一つですが、念のため保険会社に確認しておくと安心です。

弁護士費用特約は、道路陥没・パンク事故のような、個人では対応が難しいトラブルに巻き込まれた際に、非常に心強い味方となります。ご自身の保険にこの特約が付いているか、ぜひ一度確認してみてください。

2-5. 道路管理瑕疵で見舞金はもらえる?損害賠償の範囲

道路の陥没事故で車が破損し、修理や交渉で大変な思いをしたのだから、修理費とは別に「見舞金」のようなものをもらえないだろうか?と考える方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、道路管理瑕疵に基づく損害賠償において、「見舞金」という名目での支払いが認められることは原則としてありません。

日本の損害賠償制度は、基本的に「実損害填補」の原則に基づいています。これは、不法行為(今回のケースでは道路管理瑕疵)によって発生した実際の損害を金銭的に評価し、その分を賠償することで、被害者を事故がなかった元の状態に戻すことを目的とする考え方です。

損害賠償の範囲=実損害

したがって、道路管理者に請求できるのは、あくまで「事故と相当因果関係のある実損害」に限られます。具体的には、「1-3. 道路陥没による車の破損、補償はどこまで請求できる?」で解説した項目が中心となります。

- 車両の修理費用(タイヤ、ホイール、その他損傷箇所)

- 代車費用(相当な範囲)

- 休車損害(営業車の場合)

- 評価損(格落ち、限定的)

- その他関連費用(レッカー代、交通費など)

これらは、事故によって現実に発生した、あるいは発生すると合理的に認められる金銭的な損失(=実損害)です。

慰謝料(精神的損害)は認められる?

では、事故による精神的な苦痛に対する賠償、いわゆる「慰謝料」はどうでしょうか?

原則として、物損事故では慰謝料は認められません。 車が壊れたことによるショックや不便さに対する精神的苦痛は、通常、財産的損害(修理費など)が賠償されることで回復すると考えられているためです。

ただし、例外的に物損事故でも慰謝料が認められるケースも存在します。例えば、

- ペットが死傷した場合

- 自宅や墓石など、被害者にとって特別な精神的価値を持つものが破壊された場合

など、単なる物損にとどまらず、被害者の精神に甚大な苦痛を与えたと客観的に認められるような特殊な事情がある場合に限られます。

道路陥没によるパンクや車両破損のケースで、このような特殊事情が認められる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。したがって、慰謝料の請求は通常困難です。

「解決金」としての上乗せの可能性は?

交渉の過程で、行政側が訴訟などを回避するために、厳密な実損害額に多少上乗せした金額を「解決金」として提示し、和解を図ってくる可能性はゼロではありません。しかし、これはあくまで交渉術や相手方の判断によるものであり、法的に「見舞金」や慰謝料を請求できる権利があるわけではありません。過度な期待は禁物です。

まとめ

- 道路管理瑕疵に基づく賠償は「実損害の填補」が原則。

- 「見舞金」名目での支払いは通常ない。

- 物損事故では、原則として慰謝料(精神的損害)は認められない。

- 請求できるのは、あくまで事故と因果関係のある具体的な損害(修理費、代車費用など)に限られる。

損害賠償請求においては、感情的に「見舞金」を求めるのではなく、発生した損害を正確に積み上げ、その根拠となる資料を揃えて、論理的に請求していくことが重要です。

ートがあれば、泣き寝入りすることなく、正当な権利を実現できるはずです。

2-6. まとめ:道路の陥没によるパンク、納得のいく過失割合で解決するために

ここまで、道路の陥没や穴ぼこが原因で発生するタイヤのパンクや車両破損事故について、その責任の所在(道路管理瑕疵)、過失割合の考え方、具体的な補償請求の方法、そして交渉を有利に進めるためのポイントを解説してきました。

最後に、道路の陥没によるパンク事故に遭い、提示された過失割合に納得がいかない時に、適切な解決を目指すための重要なポイントをまとめます。

- 責任の所在は道路管理者にあり得る:

道路の陥没や穴ぼこが「通常有すべき安全性を欠く状態(瑕疵)」と判断されれば、国家賠償法に基づき、道路管理者(国や地方公共団体)が損害賠償責任を負います(道路管理瑕疵)。 - 過失割合が重要:

多くの場合、運転者側にも安全運転義務違反(前方不注意など)があったとして過失相殺され、双方の過失割合に応じて賠償額が決まります。穴の大きさ・視認性、道路状況、運転状況などが総合的に考慮されます。 - 事故直後の証拠保全がカギ:

安全確保と警察への届出はもちろん、後の交渉のために、穴の状況(深さ・大きさ)、車両の損傷、現場全体の状況を示す写真やドライブレコーダー映像などの客観的証拠を必ず確保しましょう。 - 請求できるのは実損害:

賠償請求できるのは、原則として事故によって発生した具体的な損害(修理費、代車費用など)に限られます。「見舞金」や物損事故での慰謝料は基本的に認められません。 - 行政との交渉は冷静かつ論理的に:

交渉相手である行政の特徴を理解し、感情的にならず、客観的な証拠に基づいて道路管理瑕疵を具体的に主張し、粘り強く交渉することが重要です。 - 弁護士費用特約は強力な武器:

交渉が難航する場合や、提示された過失割合・補償額に納得できない場合は、弁護士への相談・依頼が有効です。自動車保険の「弁護士費用特約」を使えば、費用負担を気にせず専門家に交渉を任せられます。 - 雪国は特に注意が必要:

札幌などの雪国では、凍結融解の繰り返しにより、特に春先に道路陥没(ポットホール)が多発します。路面状況には十分注意しましょう。

道路の陥没によるパンクや車両破損は、誰にでも起こりうる事故です。もし被害に遭ってしまい、過失割合や補償内容について疑問や不満を感じた場合は、決して泣き寝入りしないでください。この記事で解説したポイントを踏まえ、まずはご自身の保険会社や、交通事故・道路管理瑕疵の問題に詳しい弁護士に相談してみることを強くお勧めします。適切な対応をとることで、納得のいく解決に繋がる道が開けるはずです。