「ちょっとコンビニに寄っただけなのに…」

日常的に利用するセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどのコンビニの駐車場で、まさかの事故に遭遇してしまったら、あなたはどうしますか? 駐車場内は道路交通法が適用されないと思われがちですが、油断は禁物です。

「コンビニ駐車場でぶつけられた!」

「相手と過失割合でもめている…」

「防犯カメラの映像って見せてもらえるの?」

「警察はちゃんと対応してくれる?」

「人身扱いになる?点数は引かれる?」

「保険は使えるの?弁護士費用特約って何?」

コンビニ駐車場での事故は、軽微な接触から、大きな損害や怪我につながる人身事故まで様々です。しかし、どのような事故であっても、初期対応を間違えると、後々不利な状況に陥ってしまう可能性があります。特に、駐車場という特殊な環境下では、過失割合の判断が難しく、防犯カメラの映像が重要な証拠となるケースも少なくありません。

この記事では、コンビニ駐車場で事故に遭ってしまった場合に取るべき正しい行動、知っておくべき法的知識、そして保険や弁護士費用特約を最大限に活用して、ご自身の正当な権利を守るための方法を、分かりやすく徹底解説します。

弁護士費用特約に加入している方は、自己負担なく弁護士に相談・依頼できるチャンスです。この記事を読んで、万が一の事態に備え、そして実際に事故に遭ってしまった場合に、冷静かつ有利に対応するための知識を身につけましょう。

主要なポイント

この記事を読めば、以下の点が分かります。

- コンビニ駐車場での事故発生時に、まず何をすべきか(安全確保、救護、警察への連絡など)

- 事故相手との情報交換で最低限確認すべきこと

- 当て逃げされた場合の具体的な対処法

- 人身事故と物損事故の違いと、それぞれの対応

- 事故解決の鍵となる防犯カメラ映像の入手・活用方法

- コンビニ駐車場特有の過失割合の考え方と交渉のポイント

- 保険会社とのやり取りで注意すべき点

- 事故による違反点数や行政処分について

- 弁護士費用特約を使った弁護士への相談・依頼のメリットとタイミング

目次

1. コンビニ駐車場で事故発生!まず取るべき行動と注意点

コンビニの駐車場で予期せぬ事故に遭遇した場合、パニックになってしまうかもしれません。しかし、そんな時こそ冷静に対応することが、その後の手続きをスムーズに進め、ご自身の不利益を最小限に抑えるために非常に重要です。ここでは、事故発生直後に取るべき行動と、その際の注意点を順を追って解説します。

- 1-1. コンビニ駐車場で事故!まず落ち着いて安全確保と負傷者の救護を

- 1-2. コンビニ駐車場での事故、警察への届け出は必須!怠るとどうなる?

- 1-3. コンビニ駐車場で事故発生!相手がいる場合の情報交換リスト

- 1-4. 「コンビニ駐車場でぶつけられた!」当て逃げされた場合の対処法は?

- 1-5. コンビニ駐車場の事故は人身?物損?判断基準と対応の違い

- 1-6. コンビニ駐車場の事故で目撃者はいる?証言確保の重要性

- 1-7. コンビニ駐車場、「ヒヤリハット」で済んだけど報告は必要?

- 1-8. コンビニ駐車場での事故、保険会社への連絡はいつするべき?

1-1. コンビニ駐車場で事故!まず落ち着いて安全確保と負傷者の救護を

コンビニの駐車場で「ガシャン!」という音とともに衝撃が…。まず、何よりも優先すべきは安全の確保です。

1. ハザードランプを点灯し、車両を安全な場所へ移動する:

可能であれば、他の車両の通行の妨げにならない、駐車場の隅などに車を移動させましょう。移動が困難な場合は、無理に動かさず、ハザードランプを点灯させたままにします。エンジンは必ず停止してください。二次的な事故を防ぐことが最も重要です。

2. 負傷者の確認と救護:

ご自身や同乗者、相手方や周囲の人に怪我がないかを確認します。怪我人がいる場合は、ためらわずに119番に通報し、救急車を要請してください。 救急車が到着するまでの間、可能であれば応急処置を行います。意識がない、出血がひどいなどの場合は、むやみに動かさず、救急隊員の指示を仰ぎましょう。

見た目に大きな怪我がなくても、事故の衝撃でむちうち等になっている可能性もあります。 少しでも体に違和感がある場合は、後日必ず医療機関を受診するようにしましょう。

3. 二次事故の防止:

事故車両が通行の妨げになっている場合や、夜間で見通しが悪い場合は、発炎筒や停止表示器材(三角表示板)を設置し、後続車に事故の発生を知らせる措置を講じます。コンビニの駐車場は人の出入りも多い場所ですので、周囲の安全確認も怠らないでください。

【ポイント】

- パニックにならず、まず安全確保!

- 負傷者がいれば、迷わず119番!

- 二次事故防止策を徹底する!

事故直後は気が動転しがちですが、これらの手順を冷静に行うことが、その後の対応の第一歩となります。

1-2. コンビニ駐車場での事故、警察への届け出は必須!怠るとどうなる?

安全確保と負傷者の救護が終わったら、必ず警察(110番)に連絡してください。これは、コンビニの駐車場内での事故であっても、法律上の義務(道路交通法第72条第1項)です。

「軽い接触だから」「相手がいい人そうだから」「急いでいるから」といった理由で警察への届け出を怠ると、以下のような重大なデメリットが生じる可能性があります。

- 法律違反となる: 報告義務違反として罰則(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

- 交通事故証明書が発行されない: 自動車保険(任意保険・自賠責保険)の請求手続きには、原則として警察が発行する「交通事故証明書」が必要です。警察に届け出ていないと、この証明書が発行されず、保険金を受け取れない可能性があります。

- 後日、相手とトラブルになる: その場では穏便に話がついても、後日相手が「怪我をした(人身事故扱いになった)」「修理代が高額になった」などと言い出し、連絡が取れなくなったり、主張が変わったりするケースがあります。警察への届け出がないと、事故の事実自体を証明することも困難になりかねません。

- 当て逃げの場合、捜査してもらえない可能性がある: 当て逃げされた場合、警察に届け出なければ捜査は開始されません。

【警察への連絡で伝えるべきこと】

- 事故が発生した日時と場所: 「〇月〇日〇時ごろ、〇〇市〇〇町〇番地のコンビニエンスストア〇〇店の駐車場」のように、具体的に伝えます。

- 死傷者の有無と負傷の程度: 怪我人がいる場合は、その人数と状況を伝えます。

- 損壊した物と損壊の程度: 車両の損傷状況などを簡潔に伝えます。

- 事故後の措置: 負傷者の救護や、二次事故防止のためにどのような措置をとったかを伝えます。

【注意点】

- 駐車場内でも「事故」として扱われる: コンビニの駐車場は私有地ですが、不特定多数の人や車が出入りする場所であるため、事故が発生した場合は「事故」として警察は対応します。

- 物損事故か人身事故か: 警察官は現場の状況を確認し、当事者から話を聞いて、物損事故か人身事故かの判断を行います。体に少しでも痛みや違和感がある場合は、正直に警察官に申告しましょう。その場で痛みがなくても、後日診断書を提出すれば人身事故に切り替えることも可能です。

- 警察は民事不介入: 警察は事故の事実を確認し、記録(物件事故報告書、実況見分調書など)を作成しますが、どちらが良い・悪いといった過失割合の判断や、損害賠償に関する交渉には介入しません。

「面倒だから」「事を荒立てたくないから」という気持ちは分かりますが、ご自身の権利を守り、後のトラブルを防ぐためにも、コンビニ駐車場での事故であっても、必ず警察に届け出ることを徹底してください。

1-3. コンビニ駐車場で事故発生!相手がいる場合の情報交換リスト

警察の到着を待つ間、または警察官の指示に従い、事故の相手方がいる場合は、必ず以下の情報を交換しておきましょう。後々の保険請求や示談交渉に不可欠な情報です。

【必ず交換すべき情報リスト】

| 確認項目 | 確認内容・ポイント |

|---|---|

| 相手の氏名・住所・連絡先 | 免許証や名刺などで確認。電話番号はその場で一度かけて繋がりを確認すると確実。 |

| 相手車両のナンバー | 車検証や自賠責保険証も見せてもらうと、所有者情報なども確認できる。 |

| 相手の勤務先・連絡先 | (任意)業務中の事故などの場合に必要となることがある。 |

| 相手の加入している保険会社 | 自賠責保険(強制保険)と任意保険の両方を確認。保険会社名、証券番号、連絡先。 |

| 事故の状況(メモ) | 警察の実況見分とは別に、ご自身の記憶が新しいうちに事故状況をメモしておく。 |

※スマホで表が見切れる場合は横にスクロールしてご確認ください。

【情報交換時の注意点】

- 冷静かつ丁寧な対応を心がける: 感情的にならず、事務的に必要な情報を確認しましょう。相手が興奮している場合でも、挑発に乗らず冷静に対応することが重要です。

- 免許証などの提示を求める: 口頭だけでなく、運転免許証、車検証、保険証券などを提示してもらい、正確な情報を記録しましょう。スマートフォンのカメラで撮影しておくのも有効です。

- その場での示談や念書の作成は絶対にしない: 「修理代を払うから」「これ以上は請求しない」といった口約束や念書の作成は、絶対に避けましょう。 後で予想外の損害が判明したり、過失割合について争いになったりする可能性があります。示談交渉は、必ず保険会社を通すか、損害が確定してから行うべきです。

- 相手が非協力的な場合: 無理に情報を聞き出そうとせず、警察官に状況を説明し、対応を依頼しましょう。

これらの情報は、後の保険会社とのやり取りや、示談交渉がこじれた場合に重要となります。正確な情報を確実に記録しておくことが、ご自身を守ることに繋がります。

1-4. 「コンビニ駐車場でぶつけられた!」当て逃げされた場合の対処法は?

コンビニ駐車場で、車に戻ったらドアに傷が…、買い物をしている間にぶつけられて相手がいない…。いわゆる「当て逃げ」は、駐車場でのトラブルとして非常に多く発生します。加害者が不明なため、被害者は泣き寝入りしかないのでしょうか?

いいえ、諦めるのはまだ早いです。当て逃げされた場合に取るべき行動は以下の通りです。

1. すぐに警察(110番)に連絡する:

当て逃げも立派な事故です。まずは警察に連絡し、事故があったことを届け出ます。警察は現場を確認し、被害届を受理してくれます。この届け出がないと、後述する防犯カメラの確認や保険請求が難しくなります。

2. 事故現場の状況を記録する:

- 被害状況の写真撮影: 車両の傷やへこみ、周辺の状況(タイヤ痕、落下物など)を、様々な角度から鮮明に撮影しておきましょう。メジャーなどを当てて傷の大きさが分かるように撮影するのも有効です。

- 事故発生時刻や状況のメモ: いつ頃駐車したのか、戻ってきたのはいつか、発見時の状況などをできるだけ詳しくメモしておきます。

3. コンビニの店員に事情を説明し、防犯カメラの確認を依頼する:

多くのコンビニには、駐車場を監視する防犯カメラが設置されています。店員さんに事情を説明し、事故発生時間帯の映像を確認させてもらえないか依頼してみましょう。

- 協力の依頼: 防犯カメラの映像は個人情報にあたるため、すぐに見せてもらえるとは限りません。警察からの捜査協力依頼があれば開示に応じるという店舗も多いです。まずは丁寧に事情を説明し、協力を仰ぎましょう。

- 保存期間: 防犯カメラの映像は保存期間が限られています(一般的に1週間~1ヶ月程度)。事故に気づいたら、できるだけ早く行動することが重要です。

- (防犯カメラの詳細は後述の「2-2. コンビニ駐車場の事故解決の鍵!防犯カメラ映像の入手方法」で詳しく解説します)

4. 目撃者を探す:

事故を目撃した人がいないか、周囲に確認してみましょう。他の買い物客や、近隣の住民などが有力な情報を持っている可能性があります。

5. 加入している自動車保険会社に連絡する:

当て逃げの場合でも、ご自身が加入している車両保険を使えば、修理費用が補償される可能性があります。

- 車両保険の種類: 一般的な車両保険(ワイドカバー型)であれば、当て逃げによる損害も補償対象となることが多いです。エコノミー型(車対車+限定Aなど)の場合は、当て逃げは対象外となることがあります。ご自身の契約内容を確認しましょう。

- 免責金額と等級ダウン: 車両保険を使用すると、設定された免責金額(自己負担額)が発生し、翌年の保険等級が下がり保険料が上がることが一般的です。修理費用の見積もりと、保険を使った場合のデメリット(等級ダウンによる保険料増額)を比較検討し、保険を使うかどうかを判断しましょう。保険会社に相談すればシミュレーションしてくれます。

- 警察への届け出が必要: 車両保険を使う場合も、原則として警察への事故の届け出(交通事故証明書またはその代替となる届出番号)が必要です。

【当て逃げ犯が見つかった場合】

警察の捜査や防犯カメラ映像などから加害者が見つかった場合は、相手に対して損害賠償請求を行うことができます。相手の保険(対物賠償保険)を使って修理費用などを請求するのが一般的です。

当て逃げは非常に悔しいものですが、冷静に上記の対応をとることで、解決の糸口が見つかる可能性があります。諦めずに、できることから行動しましょう。

1-5. コンビニ駐車場の事故は人身?物損?判断基準と対応の違い

コンビニ駐車場での事故後、警察への届け出やその後の手続きにおいて、その事故が「人身事故」なのか「物損事故」なのかは気にされる方が多いです。この違いによって、加害者が負う可能性のある責任(行政処分・刑事罰)が異なります。なお、警察で物損事故扱いであっても、実際にけがをされている場合は、過失割合にもよりますが、保険会社が治療費の一括対応をしてくれることが殆どです。すなわち、人損の賠償請求をするためには、人身事故への切り替えは必要的ではありません。

- 物損事故(物件事故):

車両や建物、ガードレールなど、「物」のみが損壊した事故のことです。怪我人がいない事故がこれにあたります。 - 人身事故:

事故によって、人が死傷した(怪我をした)事故のことです。かすり傷のような軽い怪我であっても、医師の診断があれば人身事故として扱われます。

【判断基準は「医師の診断書」】

事故が人身事故か物損事故かを最終的に判断するのは、医師の診断書の有無です。事故直後は気を張っていたり、興奮したりしていて痛みを感じなくても、家に帰って静かにしていると、後から痛みが出てくること(特にむちうちなど)は珍しくありません。

少しでも体に違和感や痛みがある場合は、絶対に我慢せず、速やかに医療機関を受診し、医師の診察を受けてください。 そして、事故による怪我である旨の診断書を発行してもらい、警察に提出することで人身事故扱いとなります。

【人身事故と物損事故の主な違い】

| 項目 | 物損事故(物件事故) | 人身事故 |

|---|---|---|

| 損害の対象 | 車両、物 | 人の生命、身体、車両、物 |

| 警察への届出 | 報告義務あり | 報告義務あり |

| 診断書の提出 | 不要 | 必要(警察へ提出) |

| 自賠責保険の適用 | 対象外(対物賠償は任意保険) | 適用あり(傷害、後遺障害、死亡に対する補償) |

| 任意保険の適用 | 対物賠償保険、車両保険など | 対人賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険など |

| 慰謝料の請求 | 原則として請求できない | 請求できる(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料) |

| 加害者の責任 | 民事上の損害賠償責任のみ | 民事上の損害賠償責任に加え、 行政処分(免許の点数加算・停止・取消)、 刑事処分(罰金・懲役など)の可能性あり |

| 交通事故証明書 | 「物件事故」と記載 | 「人身事故」と記載 |

※スマホで表が見切れる場合は横にスクロールしてご確認ください。

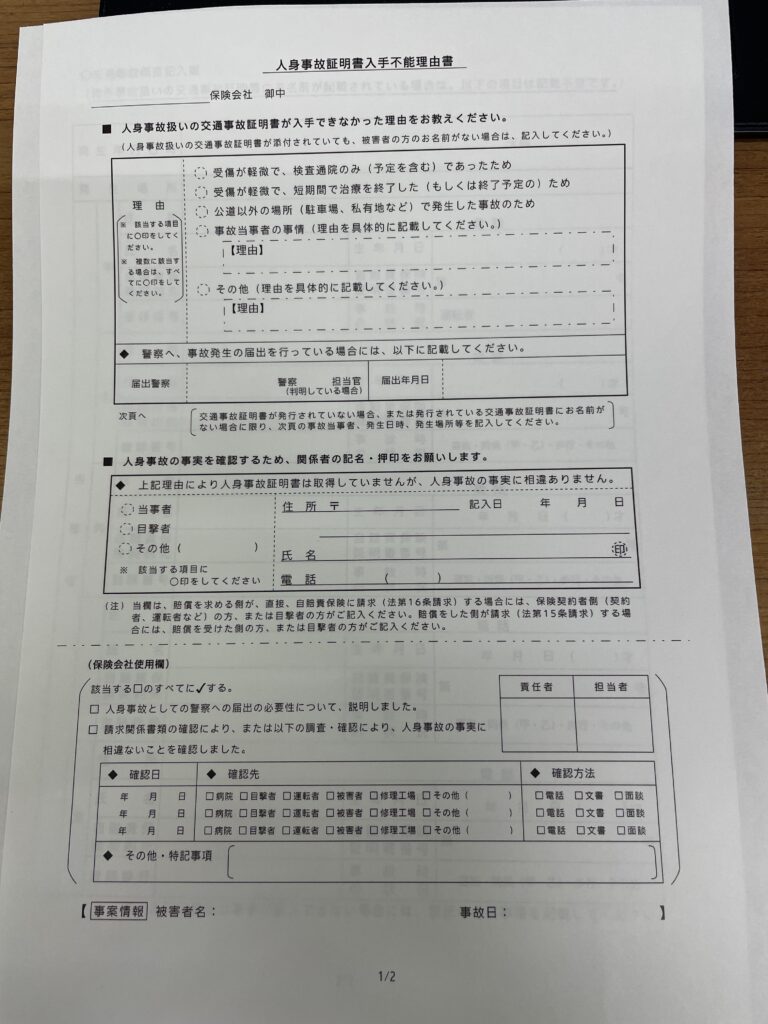

【「軽い怪我だから物損で」と言われたら】

事故現場で相手から「お互い様だから」「修理代はこっちで持つから、物損事故扱いにしてほしい」などと頼まれるケースがあります。しかし、人身事故として警察に届け出るかは被害者の自由です。

- 治療費が自己負担になる?: なお、物損事故扱いのままであっても、実際に受傷していれば、自賠責保険からの治療費の支払いを受けることができます(自賠責保険会社や、任意保険会社に、「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を提出することになります。下にサンプルを添付しました。)。すなわち、受傷している場合、人身事故への切り替えをせず、物損事故扱いのままであっても、治療費を自己負担することになるわけではありません。

- 慰謝料が請求できない?: 実際に受傷していれば、警察で物損扱いのままであっても、入通院慰謝料などを請求できます。

- 後遺障害が残った場合に対応できない?: 後々、事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合、物損事故のままであっても、後遺障害に対する補償(逸失利益や後遺障害慰謝料など)を自賠責保険や相手の任意保険(対人賠償)に請求することもできます。ただし、大きな事故の場合、現場で救急搬送されるなどするため、事実上、当初から人身事故扱いのことが多いでしょう。

【物損事故から人身事故への切り替え】

事故当初は物損事故として届け出ていても、後日痛みが出てきて診断書を取得した場合、人身事故に切り替えることも可能です。

- 手続き: 診断書を警察署(事故を扱った警察署の交通課)に持参し、人身事故への切り替えを申し出ます。なお、事前にアポイントをとらず、いきなり行っても、「担当者がいない」などと言われてまた別の日に警察に行く羽目になります。また、診断書は原本でないとだめです。

- 期限: 法律上の明確な期限はありませんが、事故発生から時間が経ちすぎると、事実上、警察は受け取りたがりません。一般的には事故発生から10日~2週間以内には手続きを行うのが望ましいでしょう。なお、警察提出用の診断書につきましては、時間がたつと事故と怪我との因果関係を証明することが難しくなる場合がありますから、受傷直後に医療機関に作成してもらうのが望ましいです。

コンビニ駐車場での事故であっても、大きな怪我をすることがあります。ご自身の体を最優先し、適切な対応をとるようにしましょう。

1-6. コンビニ駐車場の事故で目撃者はいる?証言確保の重要性

事故の当事者同士の言い分が食い違うことは少なくありません。特に、コンビニ駐車場のような場所では、どちらが先に動いたか、一時停止したかなど、細かい状況が過失割合の判断に大きく影響します。そんな時、客観的な第三者である「目撃者」の証言は、真実を明らかにする上で有力な証拠となり得ます(ただし、後述するように、防犯カメラやドラレコがあれば、その方が客観的で証拠としての力は強いでしょう。)

。【目撃者情報の重要性】

- 当事者の供述よりも証明力が高い: 当事者はどうしても自分に有利な主張をしがちですが、利害関係のない第三者の証言は、事故状況を示す証拠として重視されます。

- 過失割合の判断材料になる: 目撃者の証言によって、どちらの車両がどのように動いていたかが明らかになれば、より適正な過失割合の判断につながります。

- 相手の不誠実な対応への対抗策となる: 相手が事故状況について嘘をついている場合など、目撃者の証言がそれを覆す決定打となることもあります。

- 当て逃げ犯特定の有力な手がかり: 当て逃げの場合、目撃者の証言が犯人特定に繋がるケースがあります。

【目撃者を見つけるための行動】

事故直後、可能であれば以下の行動をとってみましょう。

1. 周囲に声をかける: 事故直後に、近くにいた他の買い物客や通行人、コンビニの店員さんなどに「今の事故を見ていませんでしたか?」と声をかけてみましょう。

2. コンビニ店員に協力を依頼する: 店員さんが事故の瞬間を見ていたり、他の目撃者を知っていたりする可能性があります。また、店内で事故に関するアナウンスをしてもらうなどの協力を得られるかもしれません。

3. 警察に情報提供を依頼する: 警察官の現場検証の際に、目撃者がいないか周辺への聞き込みを依頼したり、目撃情報を求める立て看板の設置を相談したりすることも考えられます(重大事故の場合などを除き、必ずしも対応してもらえるとは限りません)。

4. ドライブレコーダーの確認依頼: 周囲に駐車している車にドライブレコーダーが搭載されていないか確認し、可能であれば映像提供を依頼してみましょう。ただし、プライバシーの問題もあるため、丁寧にお願いする必要があります。

【目撃者が見つかった場合の対応】

幸運にも目撃者が見つかった場合は、以下の対応を取りましょう。

- 連絡先の交換: 氏名と連絡先(電話番号)を必ず聞いておきましょう。後日、警察や保険会社、弁護士から連絡を取る可能性があります。

- 証言内容のメモ: 可能であれば、その場で見た状況を簡単にメモしてもらうか、録音の許可を得て記録しておくと、記憶違いを防ぐのに役立ちます。

- 警察や保険会社への報告: 目撃者が見つかったことを、警察官や加入している保険会社に伝えましょう。必要に応じて、警察や保険会社が目撃者から直接話を聞くことになります。

目撃者の確保は、事故後の交渉を有利に進めるために非常に重要です。事故直後の混乱した状況では難しいかもしれませんが、意識して行動することをお勧めします。

1-7. コンビニ駐車場、「ヒヤリハット」で済んだけど報告は必要?

コンビニの駐車場で、「危うくぶつかりそうになった」「急ブレーキでなんとか回避できた」といった経験はありませんか? このような、事故には至らなかったものの、一歩間違えれば事故になっていたかもしれない危険な状況を「ヒヤリハット」と呼びます。

もちろん、実際に接触や損害が発生していない「ヒヤリハット」の段階では、道路交通法上の事故には該当しないため、警察への報告義務はありません。

しかし、だからといって何もする必要がないわけではありません。

- 今後の安全運転への教訓とする: なぜヒヤリハットが起きたのか(安全確認不足、死角、相手の予期せぬ動きなど)を振り返り、今後の運転に活かすことが重要です。

- コンビニ側に危険箇所として伝える: 特定の場所で頻繁にヒヤリハットが起こるようであれば、駐車場の構造や標識などに問題がある可能性も考えられます。コンビニの店長や本部に、改善を提案してみるのも一つの方法かもしれません。

【注意:「接触したかも?」と思ったら事故扱いで!】

「コツンと音がしたような気がする」「相手が何か言っていたような…」など、少しでも接触した可能性がある場合や、相手が損害を主張している場合は、「ヒヤリハット」ではなく「事故」として対応すべきです。

この場合は、前述(1-2. 警察への届け出)の通り、必ず警察に連絡してください。自己判断で「大丈夫だろう」と立ち去ってしまうと、後から「当て逃げ」として扱われてしまうリスクがあります。

ヒヤリハットで済んだのは幸運ですが、それは事故と紙一重の状況だったということです。気を引き締めて、安全運転を心がけましょう。

1-8. コンビニ駐車場での事故、保険会社への連絡はいつするべき?

コンビニ駐車場で事故に遭ってしまった(起こしてしまった)場合、加入している自動車保険会社への連絡は、警察への連絡と並んで非常に重要な初期対応の一つです。

【なぜ保険会社への連絡が必要?】

- 保険金請求のため: 事故による車両の修理費用や、相手への賠償金、ご自身や同乗者の治療費などを保険でカバーする場合、保険会社への連絡が手続きのスタートとなります。

- 事故対応サービスを利用するため: 多くの任意保険には、事故受付後の初期対応(相手への連絡、修理工場の手配など)や、示談交渉代行サービスが付帯しています。これらのサービスを利用するためには、まず保険会社に事故の連絡をする必要があります。

- 法的アドバイスや指示を受けるため: 保険会社は事故対応のプロです。今後どのように対応すべきか、具体的なアドバイスや指示を受けることができます。

【連絡のタイミング:できるだけ速やかに!】

保険会社への連絡は、事故発生後、できるだけ速やかに行うのが原則です。多くの保険会社の約款では、「事故の発生を知ったときは、遅滞なく通知しなければならない」旨が定められています。

明確に「〇日以内」という期限が法律で決まっているわけではありませんが、事故状況の記憶が新しいうちに、また、相手方との交渉が本格化する前に連絡することが望ましいでしょう。遅くとも事故発生から数日以内には連絡を入れるように心がけてください。連絡が遅れると、保険金の支払いが遅れたり、最悪の場合、保険金が支払われないといった事態も起こりかねません(正当な理由なく通知を怠った場合など)。なお、代理店が良くしてくれる場合、代理店に連絡すれば、代理店から保険会社に連絡してくれます。

【誰が連絡する?】

基本的には、保険契約者本人または記名被保険者(保険の主な対象となる運転者として名前が記載されている人)が連絡します。契約者本人が運転していなかった場合でも、契約している車が事故を起こしたのであれば、契約者にも保険会社から連絡がいくでしょう。

【連絡する内容】

電話で連絡する際には、手元に保険証券を用意しておくとスムーズです。一般的に、以下の内容を伝える必要があります。もっとも、保険会社の担当者は慣れていますから、必要な情報を過不足なく聞いてくれるでしょう。

- 保険契約者の氏名、証券番号

- 事故発生日時、場所(コンビニ名、住所など)

- 事故の状況(どのような事故だったか)

- 相手方の情報(氏名、連絡先、車両ナンバー、保険会社など ※1-3参照)

- 死傷者の有無、損害の程度

- 警察への届出の有無

【弁護士費用特約の確認と利用意思の伝達】

保険会社に連絡する際には、ご自身の保険契約に「弁護士費用特約」が付帯しているかを確認しましょう(もちろん、後からでも大丈夫ですが)。

弁護士費用特約とは、交通事故に関して弁護士に相談・依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が限度額(多くの場合300万円)まで負担してくれるという、非常に有用な特約です。

この特約を使っても、翌年の保険等級は下がりません(ノーカウント事故扱い)。

コンビニ駐車場での事故は、過失割合で揉めやすいケースも多いため、早期に弁護士に相談することが有利な解決への近道となることがあります。保険会社に事故連絡をする際に、「弁護士費用特約を使いたい」という意思を明確に伝えておくことが重要です。

【保険会社に連絡する前の注意点】

- 安易に過失割合を認めない: 保険会社に状況を説明する際、ご自身の記憶に基づいて客観的な事実を伝えることは重要ですが、「全面的に私が悪かったです」などと、安易に自身の過失を認める発言は避けましょう。過失割合は、双方の保険会社や弁護士が事故状況を調査した上で判断されるものです。

- 保険会社は「あなたの完全な味方」ではない可能性も: 保険会社は契約者のために対応してくれますが、一方で営利企業でもあります。特に双方の契約者が同じ保険会社の場合など、契約者にとって、疑念を抱かせてしまうような状況も生じます(ただし、実際にはそれぞれの担当者が、それぞれの契約者意向に沿って、一生懸命やってくれることが殆どです)。示談交渉などで不利な状況になりそうな場合は、弁護士への相談を検討しても良いです。

事故後の対応は、保険会社との連携が不可欠です。速やかに連絡し、必要な情報を正確に伝え、弁護士費用特約の活用も視野に入れておきましょう。

2. コンビニ駐車場での事故、損しないための過失割合・保険・弁護士活用術

さて、コンビニ駐車場での事故発生直後の初期対応(安全確保、警察・保険会社への連絡、相手との情報交換など)について解説してきました。しかし、事故の解決はそこからが本番です。

ここからは、コンビニ駐車場での事故において特に問題となりやすい「過失割合」の考え方、重要な証拠となる「防犯カメラ」の活用法、そして「保険」や「弁護士費用特約」を最大限に利用して、ご自身が不当な不利益を被らないための具体的な方法について、さらに詳しく掘り下げていきます。これらの知識を持つことが、最終的な示談交渉や損害賠償額の決定において、非常に重要になります。

- 2-1. コンビニ駐車場での事故、過失割合はどう決まる?よくあるケースと注意点

- 2-2. コンビニ駐車場の事故解決の鍵!防犯カメラ映像の入手方法

- 2-3. コンビニの防犯カメラ、保存期間は?事故後すぐに行動すべき理由

- 2-4. 警察や保険会社は防犯カメラを確認してくれる?個人での交渉ポイント

- 2-5. コンビニ駐車場での事故、保険は使える?弁護士費用特約の確認を!

- 2-6. コンビニ駐車場の事故、違反点数はどうなる?免許への影響は?

- 2-7. コンビニ駐車場の事故で弁護士に依頼するメリットとタイミング

- 2-8. まとめ:コンビニ駐車場での事故は弁護士に相談!有利な解決を目指そう

2-1. コンビニ駐車場での事故、過失割合はどう決まる?よくあるケースと注意点

コンビニ駐車場での事故において、示談交渉の中心となるのが「過失割合」です。これは、発生した事故に対して、どちらの当事者に、どの程度の不注意(過失)があったのかを割合で示したものです。例えば、過失割合が「80対20」であれば、損害額のうち80%を一方の当事者が、20%をもう一方の当事者が負担することになります(自身の損害額から過失分が減額される「過失相殺」が行われます)。

【駐車場事故で過失割合が揉めやすい理由】

一般的な道路上の事故と異なり、コンビニ駐車場内での事故は過失割合の判断が難しく、揉めやすい傾向があります。その主な理由は以下の通りです。

- 道路交通法の直接適用が限定的: 駐車場内は厳密には「道路」ではないとされる場合が多く、道路交通法による明確な優先関係(優先道路、一時停止規制など)が適用されない、あるいは適用が争われるケースがあります。

- 多様な車両の動き: 駐車スペースへの出入り、通路の走行、歩行者の存在など、様々な動きが交錯するため、状況に応じた個別具体的な判断が必要になります。

- 判例による基準も絶対ではない: 過去の裁判例をまとめた「判例タイムズ別冊38(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」などが参考にされますが、あくまで目安であり、個別の事故状況によって過失割合は変動します。

【コンビニ駐車場でよくある事故パターンと基本的な過失割合】

以下に、コンビニ駐車場で発生しやすい事故の類型と、一般的な過失割合の考え方(基本割合)を示します。ただし、これはあくまで目安であり、実際の過失割合は個別の状況(速度、合図の有無、発見のタイミング、回避措置など)によって修正されます。

| 事故類型 | 状況説明 | 基本過失割合(目安) | 備考・修正要素の例 |

|---|---|---|---|

| 通路走行車 VS 駐車区画からの発進車 | 通路を直進するA車と、駐車区画から通路に出ようとするB車が衝突 | A車:30% B車:70% |

B車の急発進、A車の速度超過、B車の頭出し待機中の事故か否か、通路が広いか狭いかなどで修正。 |

| 通路走行車 VS 駐車区画へ後退進入中の車 | 通路を直進するA車と、駐車区画へバックで入ろうとするB車が衝突 | A車:80% B車:20% |

B車の後退開始合図の有無、後退速度、A車の前方不注意の程度、B車の後退を客観的に認識しえたかなどで修正。 |

| 通路での車両同士の出会い頭事故 | 見通しの悪い通路の交差部分などで、A車とB車が出会い頭に衝突 | A車:50% B車:50% |

一方が明らかに広い通路か、一時停止の有無(標識なくても徐行義務あり)、どちらかが先に交差部分に進入したかなどで修正。 |

| 駐車区画内で隣接する車両同士の接触 | 駐車しようとするA車と、既に駐車しているB車が接触(ドア開け含む) | 状況による | どちらが動いていたか、ドアを開けたタイミング、周囲の安全確認状況などにより個別判断。ドア開け事故は開けた側に大きな過失。 |

| 車両 VS 歩行者 | 駐車場内を走行する車両Aと、歩行者Bが接触 | A車:90% B車:10% |

原則として歩行者保護。ただし、歩行者の飛び出し、車両の直前直後横断、夜間などで歩行者側の過失も加算されうる。 |

※スマホで表が見切れる場合は横にスクロールしてご確認ください。

(注) 上記はあくまで一般的な考え方の一例です。実際の事案では、弁護士が具体的な状況証拠(ドラレコ映像、防犯カメラ映像、目撃証言など)に基づいて詳細に検討し、主張・立証を行います。

なお、令和7年度赤い本講演録において、裁判官が「駐車区画進入車と駐車区画退出車の基本過失割合は20:80前後とするのが相当ではないか」、「駐車区画進入車同士の衝突事故については・・50:50を基本過失割合とするのが相当ではないか」、「駐車区画退出車同士の衝突事故については・・50:50を基本過失割合とするのが相当ではないか」と述べており、参考になります。

【過失割合で損しないための注意点】

- 相手保険会社の提示を鵜呑みにしない: 事故後、当方の保険会社の担当者を通じて、相手方の保険会社から過失割合が提示されますが、これは必ずしも適正とは限りません。相手方に有利な解釈で提示されている可能性もあります。

- 証拠の確保が重要: ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言など、客観的な証拠が過失割合の交渉を有利に進める上で極めて重要です。

- 納得できなければ安易に示談しない: 一度示談が成立してしまうと、原則として後から覆すことはできません。提示された過失割合に少しでも疑問や不満がある場合は、安易に同意せず、必ず専門家(弁護士)に相談してください。

- 弁護士費用特約の活用: 弁護士費用特約があれば、費用負担を気にせず弁護士に相談・依頼できます。過失割合の交渉は法律の専門知識が必要です。特約があるなら積極的に活用しましょう。

コンビニ駐車場での事故は、過失割合で揉めることが本当に多いです。ご自身の正当な権利を守るためにも、専門家への相談をためらわないでください。

2-2. コンビニ駐車場の事故解決の鍵!防犯カメラ映像の入手方法

コンビニ駐車場の事故において、客観的な証拠として最も有力なものの一つが「防犯カメラ」の映像です。事故の瞬間が記録されていれば、どちらがどのように動いていたか、過失割合の判断に決定的な影響を与える可能性があります。当て逃げ事故においては、犯人特定の最大の鍵となります。

しかし、この重要な防犯カメラ映像を、事故の当事者が簡単に入手できるとは限りません。主な入手方法と、その際のポイントを見ていきましょう。

1. コンビニ店舗への直接依頼:

- 方法: 事故後、速やかにコンビニの店長や責任者に事情を説明し、事故発生時間帯の防犯カメラ映像の確認・提供を依頼します。

- ポイント:

- 丁寧な依頼: あくまで「お願い」する立場です。高圧的な態度は避け、事故解決のためにどうしても必要であることを丁寧に伝えましょう。

- 開示は任意: 防犯カメラ映像は個人情報やプライバシーに関わるため、店舗側には開示義務はありません。「警察の指示がなければ見せられない」「弁護士を通してほしい」と断られるケースも多いことを理解しておきましょう。

- 早期の行動: 後述するように保存期間は限られています。事故発生当日か、遅くとも翌日には依頼に行くべきです。

- 見せてもらえた場合: 映像を確認し、事故の状況が分かる部分があれば、スマートフォンでの撮影許可などを交渉してみましょう。ただし、これも許可されない場合があります。

2. 警察への依頼:

- 方法: 事故の届け出の際や、その後の捜査段階で、警察官に防犯カメラの確認・証拠保全を依頼します。

- ポイント:

- 捜査の必要性: 警察は、犯罪捜査(人身事故、悪質な当て逃げなど)のために必要と判断すれば、店舗に協力を要請し、映像を確認・押収します。

- 民事不介入の原則: 物損事故の場合や、刑事事件として立件されないようなケースでは、警察が積極的に防犯カメラの確認に動かないこともあります。

- 映像提供の壁: 警察が映像を入手した場合でも、その映像を民事の示談交渉や裁判のために当事者に提供してくれるとは限りません。捜査資料として扱われるため、開示には制限があります。(弁護士を通じて閲覧や謄写を請求できる場合もあります)

3. 弁護士を通じた依頼(弁護士会照会):

- 方法: 弁護士に依頼し、「弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)」を利用して、コンビニ本社や店舗に対して防犯カメラ映像の開示を求めます。

- ポイント:

- 法的根拠のある照会: 弁護士会照会は、弁護士が依頼を受けた事件について調査・証拠収集を行うために認められた法的な制度です。店舗側も、単なる個人からの依頼よりも真摯に対応する可能性が高まります。

- 強制力はないが、効果は高い: 照会を受けた側に報告義務はありますが、強制力はありません。しかし、正当な理由なく回答を拒否することは難しく、多くの企業が協力的に対応します。

- 弁護士費用特約の活用: 弁護士費用特約があれば、この手続きにかかる弁護士費用もカバーされる場合があります。

- 個人での交渉が難航した場合、最も有効な手段の一つと言えます。

4. 裁判所を通じた証拠保全:

- 方法: 映像が消去される恐れがある場合に、民事訴訟の提起前であっても、裁判所に「証拠保全」の申立てを行い、裁判官が現場(コンビニ)に赴いて映像を検証・確保する手続きです。

- ポイント:

- 緊急性が高い場合: 映像がまもなく消去されてしまう、店舗が協力しないといった場合に有効です。

- 法的要件が必要: 証拠保全の必要性(その証拠がないと証明が困難になること、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情)を裁判所に認めてもらう必要があります。

- 弁護士への依頼が必須: 手続きが専門的なため、通常は弁護士に依頼して行います。ただし、通常は裁判所を通じた証拠保全まではやらず、弁護士会照会制度で足りることがほとんどでしょう。

【まとめ:防犯カメラ映像入手への道】

まずは迅速に店舗へ直接依頼し、協力が得られない場合は、弁護士に相談して弁護士会照会などの法的手段を検討するのが現実的な流れと言えるでしょう。

2-3. コンビニの防犯カメラ、保存期間は?事故後すぐに行動すべき理由

防犯カメラ映像の入手に向けた行動は、時間との勝負です。なぜなら、コンビニの防犯カメラ映像は、永遠に保存されているわけではないからです。

【一般的な保存期間】

コンビニの防犯カメラ映像の保存期間は、店舗や設置しているシステムによって異なりますが、一般的には1週間から1ヶ月程度とされています。中には数日しか保存されないケースや、逆に数ヶ月保存されるケースもありますが、決して長くはありません。

【保存期間が短い理由】

- データ容量の問題: 高画質の映像を長期間保存するには、膨大なデータ容量を持つ記録装置が必要となり、コストがかかります。

- プライバシーへの配慮: 不必要に長期間、個人が特定できる可能性のある映像を保持し続けることは、プライバシー保護の観点からも避けられる傾向にあります。

- 運用上の都合: 常に新しい映像を上書きして記録していくループ録画方式が一般的です。

【事故後すぐに行動すべき理由】

この限られた保存期間こそが、事故発生後すぐに防犯カメラに関する行動を起こさなければならない最大の理由です。

- 証拠が消えてしまう: のんびりしている間に保存期間が過ぎてしまうと、たとえ事故の瞬間が鮮明に記録されていたとしても、その映像は永久に失われてしまいます。これは、事故の相手方が意図的に証拠を隠したわけではなくても、結果的に最も重要な証拠を失うことにつながります。

- 交渉が不利になる: 有力な証拠がないままでは、相手方の言い分に対抗することが難しくなり、不利な過失割合や示談条件を受け入れざるを得なくなる可能性があります。

- 当て逃げ犯特定の機会損失: 当て逃げの場合、犯人の車両や人物像が映っている可能性のある映像が消えてしまえば、犯人特定は絶望的になります。

【どうすればいい?】

1. 事故発生当日、または翌日には行動: コンビニ駐車場で事故に遭ったら、警察や保険会社への連絡と並行して、可能な限り早く(できれば当日中に)コンビニ店舗に防犯カメラの件でコンタクトを取りましょう。自分の保険会社にお願いすれば、保険会社の方から動いてくれることもあります。

2. 保存期間の確認: 店舗に依頼する際に、具体的な保存期間を確認することも重要です。「〇日くらいで消えてしまう」といった情報が得られれば、その後の対応(弁護士への相談など)を急ぐ判断材料になります。

3. 映像の「保全」依頼: たとえすぐに見せてもらえなくても、「事故の証拠になる可能性があるので、〇月〇日〇時頃の映像を上書きせずに保存しておいてほしい」と具体的に映像の保全(保存のお願い)をすることも有効な場合があります(ただし、これも強制力はありません)。

「後でいいや」は禁物です。コンビニ駐車場での事故解決において、防犯カメラ映像は切り札になり得る存在です。そのチャンスを逃さないためにも、迅速な行動を強く意識してください。

2-4. 警察や保険会社は防犯カメラを確認してくれる?個人での交渉ポイント

「警察に届け出たから、あとは警察が防犯カメラを確認してくれるだろう」

「保険会社に任せておけば、ちゃんと証拠を集めてくれるはず」

このように期待するかもしれませんが、必ずしも警察や保険会社が、あなたの望む形で防犯カメラ映像の確認・確保に動いてくれるとは限りません。

【警察の対応】

- 刑事事件として捜査する場合: 人身事故(特に死亡・重傷事故)や、ひき逃げ・悪質な当て逃げなど、刑事事件として立件・捜査する必要性が高いと警察が判断した場合は、職権でコンビニに協力を要請し、防犯カメラ映像を確認・押収する可能性が高いです。

- 物損事故の場合: 物損事故(特に軽微なもの)の場合、民事不介入の原則もあり、警察が積極的に防犯カメラの捜査に乗り出すことは少ない傾向にあります。「当事者同士で話し合ってください」と言われることもあります。

- 映像の提供は別問題: たとえ警察が映像を入手したとしても、前述(2-2)の通り、その映像が民事の示談交渉や裁判のために提供される保証はありません。

【保険会社の対応】

- 自社の契約者のための対応: あなたが加入している保険会社(自社保険会社)は、契約者のために事故対応を行いますが、防犯カメラ映像の確保については限界があります。コンビニに対して強制力はなく、あくまで任意の協力をお願いする形になります。

- 相手方保険会社の思惑: 事故の相手方が加入している保険会社は、必ずしも積極的に映像確保に動くとは限りません。もし映像が自社の契約者(相手方)にとって不利な内容だった場合、むしろその映像が出てこない方が都合が良いと考える可能性すらあります。

- 費用対効果の判断: 保険会社も営利企業です。映像確保のためにかかる手間やコストと、それによって得られる効果(過失割合の変動による支払保険金の削減など)を天秤にかけ、費用対効果が低いと判断すれば、深追いしない可能性もあります。

【個人での交渉の難しさとポイント】

上記のように、警察や保険会社に完全に依存するのは得策ではありません。では、個人でコンビニと交渉する場合、どのような点に注意すべきでしょうか。

- 低姿勢かつ粘り強く: 高圧的な態度は逆効果です。あくまで「お願い」する立場で、丁寧に、しかし諦めずに交渉することが重要です。

- 目的を明確に伝える: なぜ映像が必要なのか(事故の状況確認、過失割合の判断、当て逃げ犯の特定など)を具体的に伝え、協力を仰ぎましょう。

- 本社の窓口も検討: 店舗レベルで対応してもらえない場合、コンビニの本社(お客様相談室や法務部など)に問い合わせてみるのも一つの方法です。本社の方が対応マニュアルなどが整備されている場合があります。

- 限界を認識する: 個人での交渉には限界があります。何度お願いしても協力が得られない場合は、深追いしすぎず、保険会社に任せるか、次の手段(弁護士への相談)に切り替える判断も必要です。

【結論:やはり弁護士が有効】

防犯カメラ映像の確保において、最も効果が期待できるのは、やはり弁護士を通じたアプローチです。弁護士会照会などの法的手段を用いることで、個人や保険会社では開示されなかった映像が入手できる可能性が高まります。

弁護士費用特約があれば、費用負担の心配なく弁護士に依頼できます。映像確保で難航している場合は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

2-5. コンビニ駐車場での事故、保険は使える?弁護士費用特約の確認を!

コンビニ駐車場での事故であっても、基本的には通常の交通事故と同様に、ご自身や相手が加入している自動車保険を利用することができます。事故による損害をカバーするために、どのような保険が利用できるのか、そして特に注目すべき「弁護士費用特約」について改めて確認しましょう。

【利用できる主な自動車保険】

- 自賠責保険(強制保険):

- 人身事故の場合のみ適用されます。

- 被害者の身体に関する損害(治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、死亡による損害)に対して、最低限の補償を行います。

- 補償額には上限があります(傷害:120万円、後遺障害:等級に応じ最高4000万円、死亡:最高3000万円)。

- 物損(車の修理代など)は対象外です。

- 任意保険:

- 自賠責保険だけではカバーしきれない損害に備えるための保険です。様々な種類があります。

- 対人賠償保険: 他人を死傷させてしまった場合の損害賠償(自賠責保険の上限を超える部分)を補償します。

- 対物賠償保険: 他人の車や物(ガードレール、店舗設備など)を壊してしまった場合の損害賠償を補償します。コンビニ駐車場での物損事故では、主にこの保険を使います。

- 人身傷害保険: ご自身や同乗者の怪我について、過失割合に関係なく、実際の損害額(治療費、休業損害、精神的損害など)を契約した保険金額を上限に補償します。ご自身の過失が大きい場合でも治療費などが補償されるため、非常に有用です。

- 搭乗者傷害保険: ご自身や同乗者が死傷した場合に、契約時に定められた一定額が支払われる保険です。(人身傷害保険とは別に支払われる場合が多い)

- 車両保険: ご自身の車の修理費用などを補償します。当て逃げや自損事故もカバーするタイプ(一般条件)と、車対車の事故などに限定されるタイプ(エコノミーなど)があります。当て逃げ被害に遭った場合に修理費をカバーするには、車両保険(一般条件)が必要です。

【弁護士費用特約の確認と活用】

これらの保険に加えて、近年多くの任意保険に付帯されている、あるいはオプションとして加入できるのが「弁護士費用等補償特約(弁護士費用特約)」です。

この特約の存在を知っているか、そして活用するかどうかで、事故解決の結果が大きく変わる可能性があります。

- メリット:

- 交通事故に関して弁護士に相談・依頼する際の弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が上限額(多くの場合300万円)まで負担してくれます。

- つまり、自己負担なく弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

- この特約を利用しても、翌年の保険等級は下がりません(ノーカウント事故)。 保険料が上がる心配なく利用できます。

- 被害事故はもちろん、ご自身にも過失がある事故でも利用可能です(※保険会社や契約内容による場合あり)。

- なぜ重要か:

- コンビニ駐車場事故は過失割合で揉めやすい。

- 保険会社同士の交渉では、必ずしも契約者にとって最善の結果になるとは限らない(特に相手保険会社の提示は低い場合がある)。

- 弁護士が介入することで、法的に妥当な過失割合を主張し、裁判基準(弁護士基準)での慰謝料請求など、より有利な条件での解決が期待できます。

- 示談交渉のストレスからも解放されます。

- 確認方法:

- 保険証券を確認する。

- 保険会社のウェブサイト(マイページなど)で契約内容を確認する。

- 保険会社か代理店に直接電話して問い合わせるのが最も確実です。事故連絡の際に必ず確認しましょう。

- 利用方法:

- 保険会社に事故の連絡をし、「弁護士費用特約を利用したい」と明確に伝えます。

- 保険会社から利用に関する説明と、必要な手続きの案内があります。

- 弁護士を探します。保険会社が提携弁護士を紹介してくれる場合もありますが、ご自身で信頼できる弁護士を探して依頼することも可能です。

- 依頼する弁護士が決まったら、保険会社にその旨を連絡します。

- 弁護士費用は、弁護士から保険会社に直接請求されるか、一旦立て替えて後で保険会社に請求する形になります(弁護士と相談)。

弁護士費用特約は、まさに「使うべき時」のために加入しているものです。 コンビニ駐車場での事故に遭い、少しでも相手との交渉に不安を感じたり、提示された条件に納得がいかない場合は、せっかく特約の加入があるのですから、使わないともったいない、ともいえます。この特約を活用し、弁護士に相談することも安心を得るための手段となります。

2-6. コンビニ駐車場の事故、違反点数はどうなる?免許への影響は?

「コンビニの駐車場での事故でも、免許の点数は引かれるの?」

これも多くの方が疑問に思う点です。結論から言うと、人身事故の場合は違反点数が付く可能性が高く、物損事故の場合は原則として付きません。

【点数制度の基本】

日本の運転免許制度では、交通違反や交通事故に対して「基礎点数」と「付加点数」が定められており、これらの合計点数が累積します。一定の点数に達すると、免許停止や免許取消といった行政処分を受けることになります。

【コンビニ駐車場での事故と道路交通法】

違反点数が付くかどうかは、その行為が道路交通法上の違反にあたるかどうかによります。コンビニの駐車場は私有地ですが、不特定多数の人や車が自由に出入りできる場所は、道路交通法の一部が適用される「道路」とみなされる場合があります(判例による)。

【人身事故の場合:点数が付く可能性が高い】

コンビニ駐車場内で人身事故(人を死傷させる事故)を起こした場合、たとえ相手の過失が大きいとしても、運転者には安全運転義務違反(道路交通法第70条)が問われることが一般的です。

- 安全運転義務違反の基礎点数: 2点

- 付加点数: 被害者の怪我の程度や、事故の原因(不注意の度合い)によって加算されます。

- 治療期間15日未満または建造物損壊:2点

- 治療期間15日以上30日未満:3点

- 治療期間30日以上3ヶ月未満:6点

- 死亡事故など、より重い場合:さらに高い点数

例えば、不注意でコンビニ駐車場で軽い人身事故(相手の治療期間10日)を起こした場合、安全運転義務違反(2点)+付加点数(2点)=合計4点が付加される可能性があります。

【物損事故の場合:原則として点数は付かない】

物損事故(物が壊れただけの事故)の場合は、原則として違反点数は付きません。 警察への報告義務はありますが、それ自体が違反点数の対象となるわけではありません。

ただし、例外があります。

- 建造物損壊を伴う場合: コンビニの壁や看板、フェンスなどを壊してしまった場合、「建造物損壊事故」として、安全運転義務違反(2点)+付加点数(1点~)が付く可能性があります。

- 当て逃げ(報告義務違反・危険防止措置義務違反): 物損事故でも、警察への報告や危険防止措置を怠って現場を立ち去った場合(当て逃げ)は、違反点数が付く可能性があります(安全運転義務違反2点+危険防止措置義務違反5点=合計7点など)。

【行政処分の基準(抜粋)】

累積した点数によって、以下のような行政処分が科されます(過去に行政処分歴がない場合)。

| 累積点数 | 行政処分 |

|---|---|

| 6点~8点 | 免許停止 30日 |

| 9点~11点 | 免許停止 60日 |

| 12点~14点 | 免許停止 90日 |

| 15点以上 | 免許取消 |

※スマホで表が見切れる場合は横にスクロールしてご確認ください。

(※これはあくまで抜粋であり、前歴によって基準は変わります)

【まとめ】

コンビニ駐車場での事故でも、人身事故を起こしてしまえば違反点数が付き、免許停止などの行政処分に繋がる可能性があります。物損事故なら基本的には点数は付きませんが、当て逃げは絶対にやめましょう。安全運転を心がけることが最も重要です。

2-7. コンビニ駐車場の事故で弁護士に依頼するメリットとタイミング

これまでも何度か触れてきましたが、コンビニ駐車場での事故において、弁護士に相談・依頼することは、問題解決への非常に有効な手段です。特に、弁護士費用特約に加入している場合は、費用負担を気にせず専門家のサポートを受けることができます。

【弁護士に依頼する具体的なメリット】

- 適正な過失割合の主張・立証:

コンビニ駐車場特有の複雑な状況を踏まえ、判例や法的な根拠に基づき、依頼者にとって最も有利かつ妥当な過失割合を主張・立証してくれます。相手方保険会社の不当な主張に対抗できます。 - 有利な示談交渉の代行(精神的負担の軽減):

事故の相手方や保険会社との煩雑でストレスの多い交渉を、すべて弁護士に任せることができます。依頼者は治療や日常生活の回復に専念できます。 - 後遺障害等級認定のサポート:

事故による怪我が重く、後遺障害が残りそうな場合、適切な等級認定を受けるためのアドバイスや、必要な資料収集、異議申し立てなどの手続きをサポートしてくれます。適正な等級が得られるかどうかで、賠償額は大きく変わります。 - 慰謝料などの損害賠償額の増額:

弁護士は、保険会社が提示する基準(任意保険基準)よりも高額な、裁判基準(弁護士基準)で慰謝料などを算定し、請求・交渉を行います。これにより、最終的に受け取れる賠償金額が大幅に増額されるケースが多くあります。 - 防犯カメラ映像などの証拠収集:

個人では入手が難しい防犯カメラ映像や、事故状況に関するその他の証拠(実況見分調書など)を、弁護士会照会などの法的手段を用いて収集できる場合があります。 - 法的手続き(訴訟など)への対応:

示談交渉で解決しない場合、調停や訴訟といった法的手続きに移行することになりますが、弁護士に依頼していれば、これらの複雑な手続きもすべて任せることができます。

【弁護士に依頼するベストなタイミング】

弁護士への相談・依頼は、早ければ早いほど良いと言えます。具体的なタイミングとしては、以下のような時点が考えられます。

- 事故発生直後: 可能であれば、事故後すぐに相談することで、初期対応から適切なアドバイスを受けられ、証拠収集なども有利に進められます。弁護士費用特約があるなら、この段階から相談しておくと安心でしょう。

- 保険会社との交渉が始まる前: 相手方保険会社と本格的な交渉に入る前に相談し、方針を決めておくのが理想です。

- 相手方の提示する過失割合や示談金額に納得できないとき: 保険会社からの提示に疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談し、妥当性を確認してもらいましょう。

- 怪我が重い、または後遺障害が残りそうなとき: 治療が長引く場合や後遺障害の可能性がある場合は、早期に弁護士に相談し、適切な治療の受け方や等級認定に向けた準備についてアドバイスを受けるべきです。

- 相手方との交渉が行き詰まったとき: ご自身や保険会社での交渉が難航している場合も、弁護士が介入することで状況が打開できる可能性があります。

「弁護士に頼むほどのことではないかも…」とためらう必要はありません。 特に弁護士費用特約があれば、相談は実質無料です。まずは気軽に相談し、専門家の意見を聞いてみることが、後悔しない事故解決への第一歩となります。

2-8. まとめ:コンビニ駐車場での事故は弁護士に相談!有利な解決を目指そう

最後に、この記事で解説してきた「コンビニ駐車場での事故」に関する重要なポイントをまとめます。

- 初期対応が肝心: 事故発生時は、①安全確保、②負傷者救護(119番)、③警察への連絡(110番)を必ず行いましょう。軽い事故や駐車場内でも警察への届け出は義務です。

- けががあった場合: 少しでも体に痛みや違和感があれば、必ず医療機関を受診しておきましょう。なお、治療費や慰謝料の請求をするためには、警察に人身事故として届け出ることが必要的というわけではありません(1-5「人身事故証明書入手不能理由書」参照)。

- 証拠確保は迅速に: 特に防犯カメラ映像は保存期間が短いため、事故後すぐにコンビニ店舗への確認・保全依頼、または弁護士への相談を行いましょう。目撃者情報も重要です。

- 過失割合は争点: コンビニ駐車場事故の過失割合は判断が難しく、揉めやすいポイントです。相手保険会社の提示を鵜呑みにせず、客観的証拠に基づき、納得できなければ争う姿勢が重要です。

- 保険の確認と活用: 利用できる保険(自賠責、任意保険)を確認し、適切に請求手続きを行いましょう。

- 弁護士費用特約は最大限活用!: この特約があれば、自己負担なく弁護士に相談・依頼できます。事故解決を有利に進めるための強力な武器です。等級にも影響しません。

- 困ったら早期に弁護士へ: 過失割合、示談交渉、後遺障害、証拠収集など、少しでも不安や疑問があれば、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することが、後悔しないための最善策です。

コンビニの駐車場は日常的な空間ですが、ひとたび事故が起きれば、その解決には専門的な知識と適切な対応が求められます。この記事が、万が一の際に冷静に対処し、ご自身の正当な権利を守るための一助となれば幸いです。