東京都の南西部に位置する町田市は、交通量が多く、交通事故が多発する地域として知られています。幹線道路や交差点が多く、複雑な道路状況も事故発生の一因となっています。もし、あなたが町田市内で交通事故に遭遇してしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか?

突然の事故に動揺し、冷静な判断ができないかもしれません。怪我の治療、保険会社とのやり取り、仕事への影響、そして将来への不安… 考えるべきことは山積みです。

このブログ記事は、町田市で交通事故に遭われた方が、「知っておくべきこと」「やるべきこと」 を全て網羅した、完全保存版の弁護士相談マニュアルです。

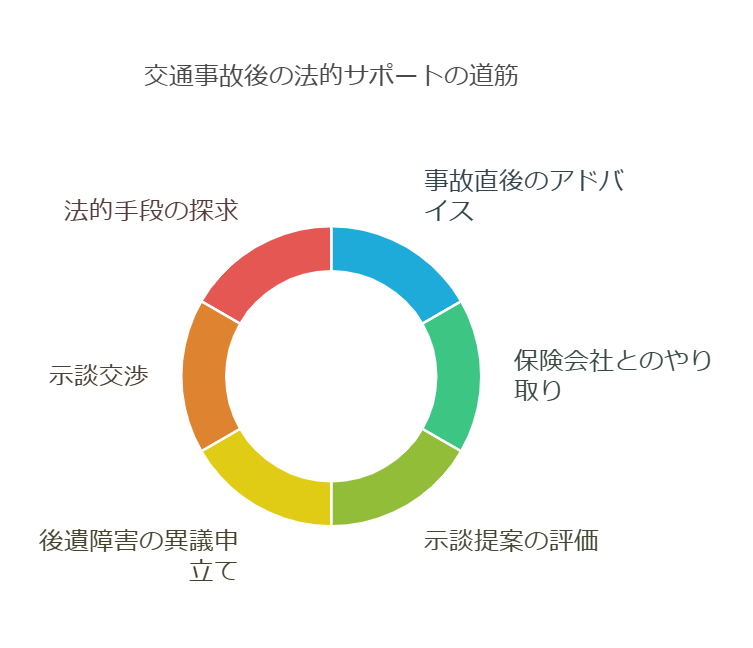

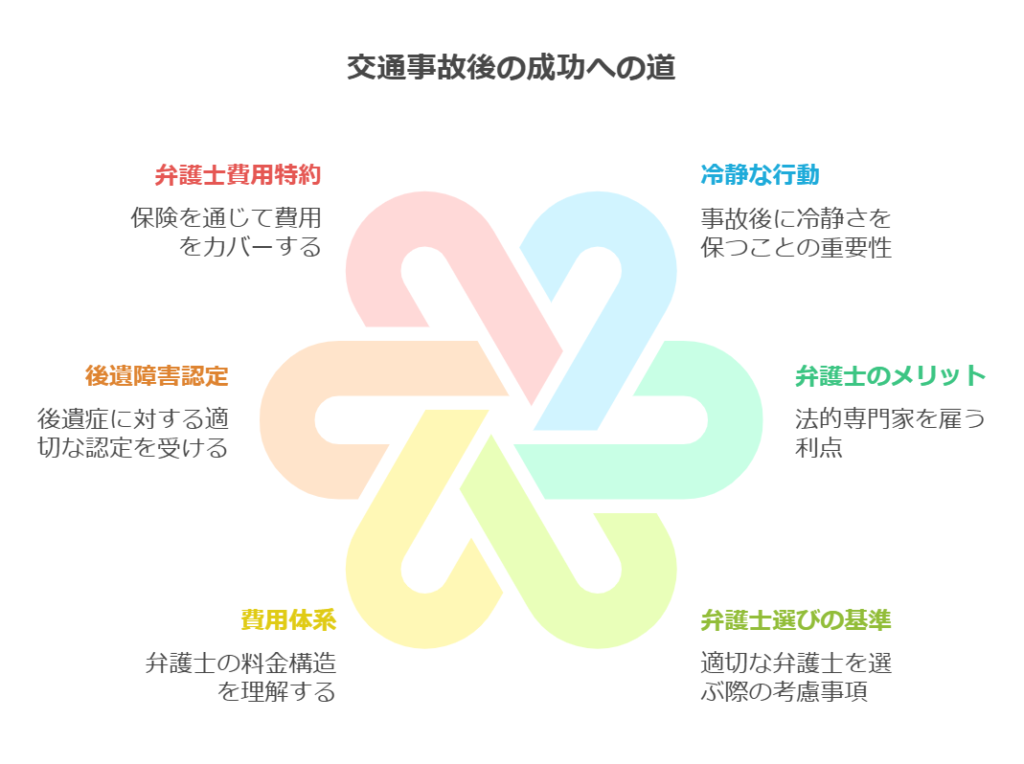

交通事故の直後から、損害賠償請求、示談交渉、後遺障害の申請、そして訴訟に至るまで、すべての段階を詳細に解説します。弁護士に相談するメリット、デメリット、弁護士選びのポイント、費用、そして弁護士費用特約の活用法など、具体的な情報を提供します。

さらに、町田市特有の交通事故事情、多発地点、事故類型、そして地域に密着した弁護士事務所の情報も盛り込みました。

この記事を読めば、交通事故被害者として、自信を持って、そして適切に行動できる ようになるでしょう。あなたの正当な権利を守り、適正な賠償金を受け取るために、ぜひ最後までお読みください。

目次

- 町田市の交通事故発生状況と特徴~データで見る事故多発エリアと注意点~

- 交通事故発生直後!被害者が取るべき10の行動~冷静な対応が未来を左右する~

- 損害賠償請求の基礎知識~請求できる項目と計算方法を徹底解説~

- 自分でできる?弁護士に依頼すべき?~判断基準と依頼のタイミング~

- 【町田市版】失敗しない交通事故弁護士選び、7つのポイント~信頼できるパートナーを見つける方法~

- 弁護士費用はいくらかかる?費用体系と相場、弁護士費用特約の活用法を徹底解説

- 町田の交通事故弁護士に相談~示談交渉・訴訟・解決までの流れを詳細解説

- 知っておきたい!後遺障害認定の専門的アプローチ~適正な等級獲得のために~

- 保険会社との上手な交渉術~弁護士が教える、有利に進めるためのポイント~

- 交通事故問題を弁護士に依頼する際の注意点~トラブルを避けるために~

- 町田の交通事故に関するよくある質問Q&A~疑問を解消!~

- まとめ|町田の交通事故は、地域密着型の経験豊富な弁護士に相談を

1. 町田市の交通事故発生状況と特徴~データで見る事故多発エリアと注意点~

1-1. 町田市の交通事故発生件数と傾向

町田市は、東京都内でも交通事故の発生件数が比較的多い地域です。警視庁町田警察署が公表している「交通事故発生状況」のデータに基づくと、2024年(令和6年度)の町田市内の交通事故発生件数は、合計850件でした。

事故の傾向としては、朝夕の通勤・通学時間帯(午前8時~10時、午後4時~6時)に多く発生しています。また、年齢層別に見ると、65歳以上の高齢者の死傷者数が高い傾向にあります。これは、全国的な傾向と同様ですが、町田市も例にもれず高齢化が進んでいる地域であるため、特に注意が必要です。

状態別の死傷者数を見ると、四輪車乗車中と同じくらい、自転車乗用中の事故で死傷する人が多くなっています。

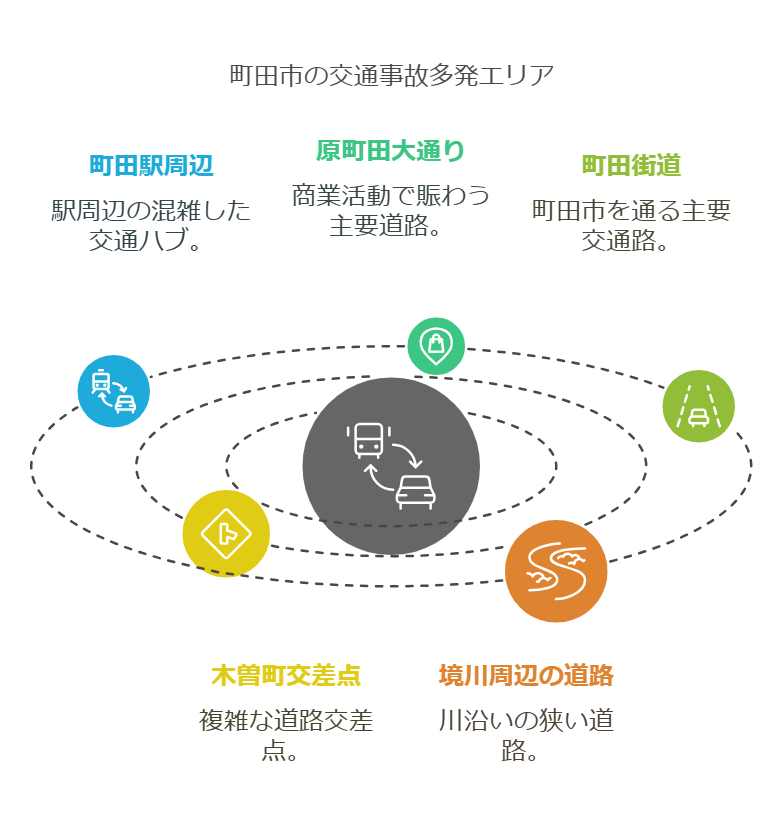

1-2. 町田市で特に注意すべき事故多発地点

町田市内には、交通事故が多発している交差点や道路がいくつか存在します。これらの場所を通行する際は、特に注意が必要です。

- 町田駅周辺: 小田急線とJR横浜線が乗り入れる町田駅周辺は、商業施設や飲食店が集積しており、歩行者、自転車、自動車の交通量が非常に多く、常に混雑しています。特に、駅前のロータリーや、原町田大通りとの交差点は、複雑な構造になっているため、注意が必要です。

- 原町田大通り: 町田駅前の南東側に延びている原町田大通りは、商店街やオフィスビルが立ち並び、人通りが絶えません。歩行者や自転車との接触事故、店舗への出入り車両との事故に注意が必要です。

- 町田街道(都道47号線): 町田市を縦断する町田街道は、交通量が多く、特に朝夕のラッシュ時には渋滞が発生します。追突事故や、車線変更時の事故に注意が必要です。

- 木曽町交差点: 町田街道と都道57号線が交差する木曽町交差点は、形状が複雑で、見通しが悪いため、出会い頭の事故が多発しています。

- 境川周辺の道路: 町田市と神奈川県相模原市の境界を流れる境川周辺の道路は、道幅が狭く、見通しが悪い場所が多く、自転車や歩行者との事故に注意が必要です。

1-3. 町田市でよくある事故類型と特徴

- 右折車と直進車の衝突事故(右直事故): 交差点で右折する際、対向車線を直進してくる車両との衝突事故は、町田市内でも多く発生している事故類型です。右折車は、直進車の速度や距離を見誤りやすく、特に、夕暮れ時や夜間は、視界が悪くなるため、注意が必要です。過失割合について揉めやすい事故の類型です。

- 出会い頭の事故: 見通しの悪い交差点や、一時停止を無視した車両との出会い頭の事故も多く発生しています。

- 追突事故: 渋滞時や、脇見運転、スマートフォン操作などの前方不注意による追突事故が多発しています。車間距離を十分に保ち、前方車両の動きに注意することが重要です。

- 自転車関連事故: 町田市は、自転車利用者が多い地域です。自転車と歩行者、自転車と自動車の事故も多く発生しています。自転車利用者は、交通ルールを守り、安全運転を心がける必要があります。

- 歩行者事故: 道路横断中の歩行者と自動車の事故も発生しています。歩行者は、横断歩道を渡り、信号を守るなど、基本的な交通ルールを守る必要があります。

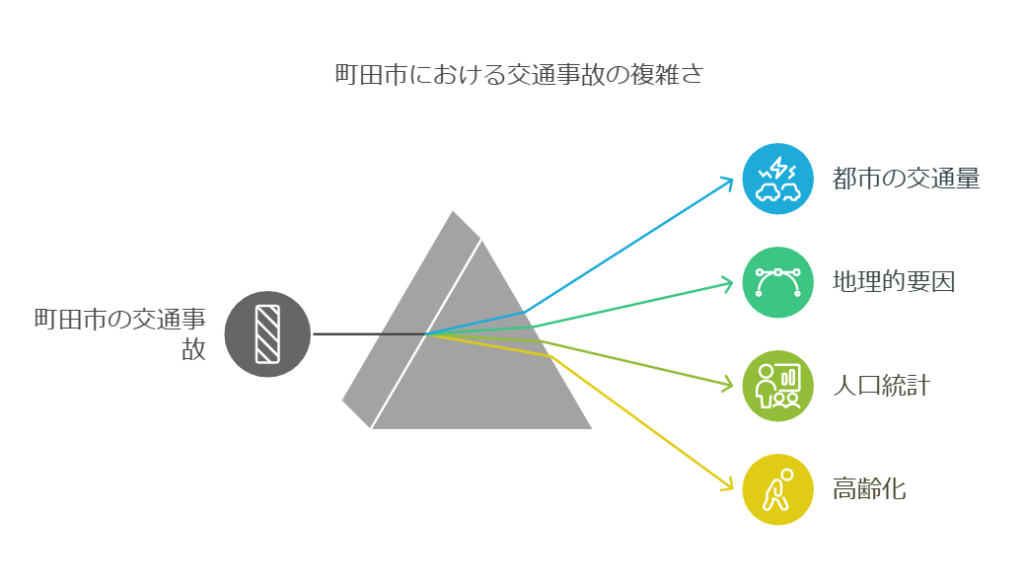

1-4. 町田市の交通事情と地域特性

町田市は、東京都心から約30km圏内に位置し、小田急線やJR横浜線を利用すれば、新宿や渋谷などの都心部へのアクセスが容易です。そのため、ベッドタウンとして発展し、人口が増加してきました。

しかし、人口増加に伴い、自動車の保有台数も増加し、道路の混雑が慢性化しています。特に、朝夕の通勤・通学時間帯には、主要な道路で渋滞が発生し、交通事故のリスクが高まります。

また、町田市は、丘陵地帯に位置しているため、坂道やカーブが多く、見通しの悪い場所も少なくありません。これらの道路環境も、交通事故発生の一因となっています。

さらに、町田市は、高齢化が進んでいる地域でもあります。高齢者は、身体機能の低下や、認知機能の低下により、交通事故に遭いやすい傾向があります。

2. 交通事故発生直後!被害者が取るべき10の行動~冷静な対応が未来を左右する~

- 2-1. 負傷者の救護と安全確保

- 2-2. 警察への連絡(110番)

- 2-3. 相手方との情報交換

- 2-4. 事故現場の証拠保全

- 2-5. 病院での受診と診断書

- 2-6. 保険会社への連絡

- 2-7. 交通事故証明書の取得

- 2-8. 実況見分調書への立ち会い

- 2-9. 弁護士への相談の検討

- 2-10. 記録の徹底

2-1. 負傷者の救護と安全確保

交通事故が発生したら、まず、負傷者の救護が最優先です。負傷者がいる場合は、119番に連絡して救急車を要請します。 救急車が到着するまでの間、可能であれば、負傷者を安全な場所に移動させ、応急手当を行います。ただし、負傷者の状態によっては、むやみに動かさない方が良い場合もあります。

また、二次的な事故を防ぐために、ハザードランプを点灯させ、停止表示板(三角表示板)を設置するなど、周囲に事故の発生を知らせる措置を講じます。

2-2. 警察への連絡(110番)

負傷者の救護と安全確保が完了したら、速やかに警察に連絡します(110番)。警察への連絡は、道路交通法上の義務であり、怠ると罰則が科せられる可能性があります。 また、警察に連絡することで、交通事故証明書が発行されます。交通事故証明書は、保険金の請求や、損害賠償請求を行う際に必要となる重要な書類です。

警察官が到着したら、事故の状況を詳しく説明します。

2-3. 相手方との情報交換

2-3-1. 確認すべき情報リスト

- 相手方の氏名、住所、連絡先: 警察官に教えてもらえます。

- 可能であれば、相手方の勤務先、連絡先: 事故状況によっては、勤務先への損害賠償請求が必要になる場合もあります。

2-3-2. 注意点:その場で示談はしない

交通事故の直後は、気が動転していて、冷静な判断ができないことがあります。相手方から、その場で、「念書を書いてくれ」などと持ちかけられても、絶対にその場で示談に応じてはいけません。口約束であっても、示談は成立してしまう可能性があります。

後から覆すことが困難となることもありますので、必ず、保険会社や弁護士に相談してから、示談交渉を行うようにしましょう。

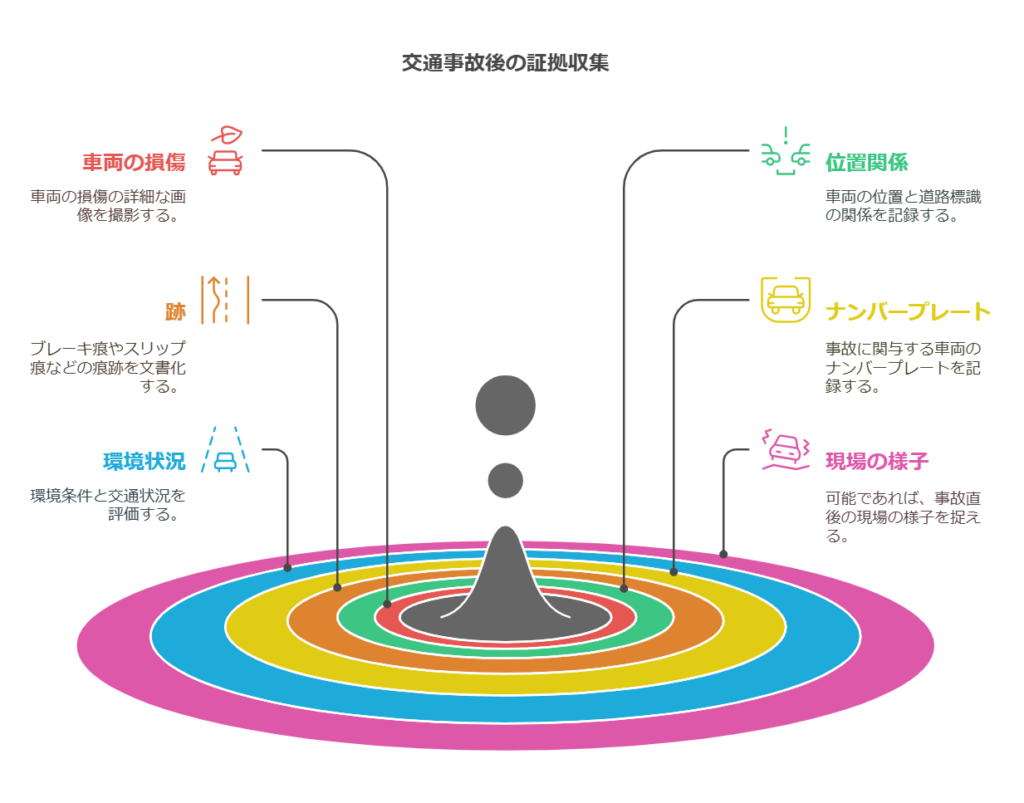

2-4. 事故現場の証拠保全

事故現場の状況は、時間が経つにつれて変化してしまいます。後々の示談交渉や訴訟で不利にならないよう、できる限り証拠を保全しておくことが重要です。

2-4-1. スマートフォンで写真・動画を撮影

スマートフォンや携帯電話のカメラ機能を使って、事故現場の状況を様々な角度から撮影しておきましょう。

- 撮影すべきもの:

- 事故車両の損傷状況(全体像と、損傷箇所のアップ。枚数は多ければ多いほどいいです)

- 事故車両の位置関係(道路標識や信号機、センターラインなども一緒に写す)

- ブレーキ痕、スリップ痕、散乱物などの痕跡

- 相手方車両のナンバープレート

- 事故現場周辺の状況(見通しの良さ、道路の幅、交通量など)

- 可能であれば、事故発生直後の現場の様子(動画で撮影)

写真は、後から見返したときに状況が分かるように、多めに撮影しておくことが大切です。動画も、状況説明に役立つ場合があります。

2-4-2. 目撃者の確保

事故の目撃者がいる場合は、氏名、連絡先を聞いておきましょう。目撃者の証言は、過失割合の判断や、事故状況の証明に役立つことがあります。

目撃者が協力的であれば、証言をメモしておいたり、スマートフォンで録音させてもらったりするのも良いでしょう。

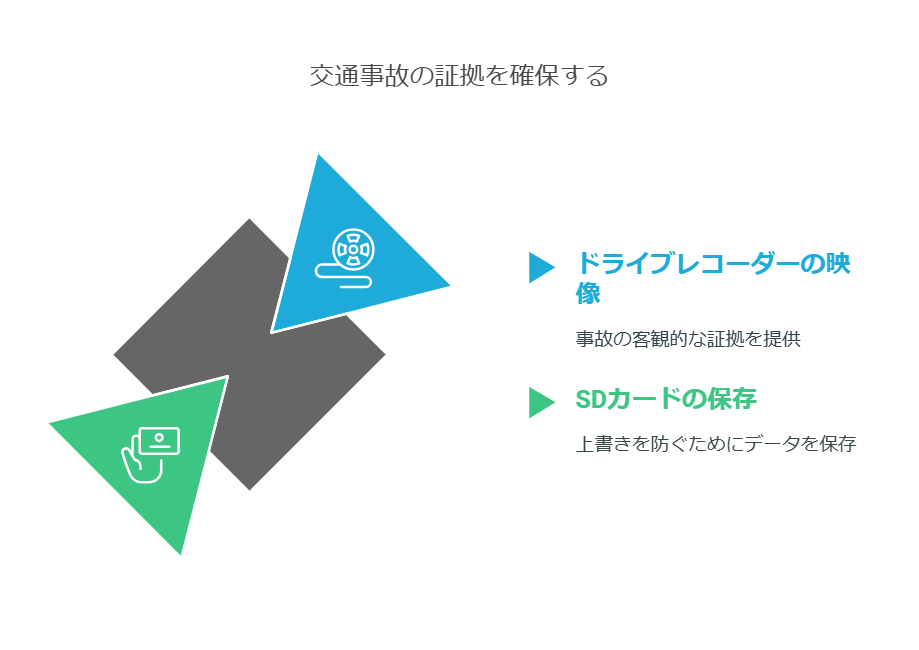

2-4-3. ドライブレコーダーの映像保存

ドライブレコーダーを搭載している場合は、事故の映像が記録されているか確認し、SDカードなどを取り外して、映像データを保存しておきましょう。

ドライブレコーダーの映像は、客観的な証拠として非常に有力です。しかし、時間が経過すると上書きされてしまったりして、写っていないことも多いので注意が必要です。

2-5. 病院での受診と診断書

2-5-1. 軽傷でも必ず受診する理由

交通事故の直後は、興奮状態やショックで、痛みを感じにくいことがあります。また、むち打ち症などの場合、事故直後は症状が出ず、数日後や数週間後に症状が現れることもあります。

たとえ軽傷だと思っても、必ず病院を受診し、医師の診察と検査を受けましょう。

適切な治療を受けないと、症状が悪化したり、後遺症が残ったりする可能性があります。

また、事故後すぐに病院を受診していないと、事故と怪我との因果関係が否定され、保険金が支払われない可能性もあります。

2-5-2. 診断書の重要性

病院を受診したら、交通事故に遭った旨と、受傷状況、症状を医師にできるだけ正確に伝えましょう。警察用の診断書を作成してもらえるはずですが、警察用の診断書は、人身事故扱いにするために必要です。

警察用の診断書には、通常、以下の内容が記載されています。

- 傷病名

- 交通事故で受傷した旨

- 治療期間(見込み期間)「全治~週間」※実際の通院期間は、これに限定されません。

2-6. 保険会社への連絡

2-6-1. 自分の加入している保険会社への連絡

自分が加入している自動車保険会社に、事故が発生したことを連絡します。

加入している保険会社に事故報告をしましょう。代理店を通じてでも大丈夫です。加入している保険の種類によっては、事故の相手方への賠償だけでなく、人身傷害保険金、お見舞い金などを受け取れる場合があります。また、共済などに加入している場合、相手方からの賠償とは別に、慰謝料などが支払われることもあります。

また、弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれる可能性があります。

2-6-2. 相手方の保険会社への対応

相手方が任意保険に加入している場合は、通常、相手方の保険会社が示談交渉の窓口となります。物損については、こちらにも過失が発生する場合、自分が加入する保険会社の物損の担当者が、こちらの窓口になります。こちらが完全に被害者で過失がゼロの場合(追突された場合など)、被害者本人が物損についても窓口になります。

おけがについては、弁護士委任をしていない限り、自らが相手方保険会社との窓口となります。相手方保険会社の人損の担当者は、まず、治療費の一括対応のため、医療機関用の同意書・個人情報に関する同意書の返送を求めてきます。保険会社の担当者から連絡があったら、丁寧に対応しましょう。

2-7. 交通事故証明書の取得

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する、交通事故の事実を証明する公的な書類です。

警察に事故の届け出をすると、原則として、交通事故証明書が発行されます。

交通事故証明書は、保険金の請求や、損害賠償請求を行う際に必要となりますが、通常は保険会社が取得してくれます。自分の加入する保険会社か、相手方の保険会社に頼めば、写しを送ってもらえるでしょう。

原本が必要となり、自ら申請する必要がある場合の申請方法については、自動車安全運転センターのウェブサイトで確認するか、警察署に問い合わせましょう。

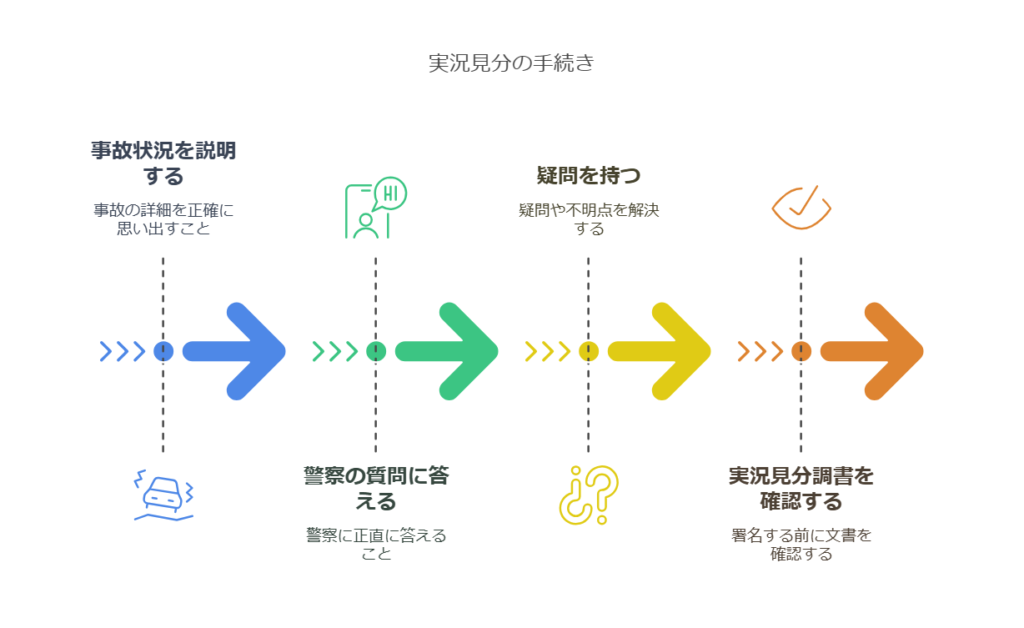

2-8. 実況見分調書への立ち会い

警察は、事故の状況を詳しく調べるために、実況見分を行います。実況見分には、原則として、事故当事者の立ち会いが必要です。

実況見分調書は、警察官が作成する、事故現場の状況や当事者の供述などを記録した書類です。過失割合の判断や、事故状況の証明に重要な影響を与える可能性があります。

実況見分に立ち会う際は、以下の点に注意しましょう。

- 記憶が鮮明なうちに、事故の状況を正確に説明する。

- 警察官の質問には、正直に答える。

- 分からないことや、納得できないことは、遠慮せずに質問する。

- 実況見分調書の内容をよく確認し、誤りがあれば訂正を求める。

2-9. 弁護士への相談の検討

交通事故の被害に遭った場合、早い段階で弁護士に相談することを検討しましょう。

特に、以下のようなケースでは、弁護士に相談することを強くおすすめします。

- 怪我が大きい場合

- 後遺症が残る可能性がある場合

- 物損の損害額に争いがある場合

- 過失割合に争いがある場合

- 示談交渉が難航している場合

- 保険会社担当者だけでなく、弁護士の意見も聞いてみたい場合

弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けられ、有利に示談交渉を進められる可能性が高まります。

多くの法律事務所では、交通事故に関する初回相談を無料で行っています。まずは、気軽に相談してみましょう。

2-10. 記録の徹底

交通事故に関する記録は、できるだけ詳細に残しておくことが大切です。

示談交渉や訴訟になった場合に、証拠として役立つことがあります。

- 記録すべきこと:

- 事故発生日時、場所

- 相手方の情報(氏名、連絡先、車両番号、保険会社など)

- 事故状況(図や文章で記録)

- 目撃者の情報

- 病院での診察記録(診断書、診療報酬明細書、領収書など)

- 保険会社とのやり取り(電話、メール、書面など)

- 休業損害に関する記録(休業期間、収入の減少など)

- その他、事故に関するあらゆる記録

これらの記録は、スマートフォンやノートにメモしたり、写真や動画で保存したりするなど、自分に合った方法で整理しておきましょう。

3. 損害賠償請求の基礎知識~請求できる項目と計算方法を徹底解説~

3-1. 損害賠償請求とは?

損害賠償請求とは、交通事故によって被った損害について、加害者(または加害者が加入している保険会社)に対して、金銭的な賠償を求めることです。

交通事故の被害者は、加害者に対して、民法上の不法行為責任(民法709条)、自動車損害賠償保障法などの法的根拠に基づいて、損害賠償を請求することができます。

3-2. 損害賠償請求の相手方

損害賠償請求の相手方は、原則として、交通事故の加害者本人です。

しかし、加害者が任意保険に加入している場合は、通常、加害者が加入している保険会社が示談交渉の窓口となり、被害者に対して損害賠償金を支払います。

加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者に支払い能力がない場合は、被害者自身が加入している自動車保険の「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」を利用して、損害の補償を受けられる場合があります。物損については、車両保険の使用が考えられます。

また、政府の「自動車損害賠償保障事業」に損害のてん補を請求できる場合もあります。

3-3. 損害賠償請求できる項目

交通事故の被害者が、加害者(または保険会社)に対して請求できる損害賠償の項目は、大きく分けて以下の3つがあります。

3-3-1. 積極損害(実際にかかった費用)

積極損害とは、交通事故によって実際に出費を余儀なくされた費用です。

- 治療関係費: 診察料、入院費、手術費、投薬料、装具・器具購入費、付添看護費など

- 葬儀関係費: 葬儀費、仏壇購入費、墓碑建立費など(被害者が死亡した場合)

- 車両修理費: 事故車両の修理費用(修理が不可能・時価の方が安い場合は、時価相当額)

- 代車使用料: 修理期間中に代車を使用した費用

- 休車損害: 事故車両が営業車の場合、修理期間中に得られなかった利益

- その他: 診断書作成費用、交通事故証明書発行手数料、弁護士費用(一部)など

3-3-2. 消極損害(事故がなければ得られたはずの利益)

消極損害とは、交通事故に遭わなければ、将来得られるはずだったのに、事故によって得られなくなった利益のことです。

- 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだために、得られなかった収入

- 後遺障害逸失利益: 後遺症が残ったために、将来にわたって労働能力が低下し、得られなくなった収入

- 死亡逸失利益: 被害者が死亡したために、将来得られるはずだった収入

3-3-3. 慰謝料(精神的苦痛に対する補償)

慰謝料とは、交通事故によって被った精神的な苦痛に対する補償です。

- 入通院慰謝料: 怪我の治療のために入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料

- 後遺障害慰謝料: 後遺症が残ったことに対する慰謝料

- 死亡慰謝料: 被害者が死亡した場合に、被害者本人および遺族に対して支払われる慰謝料

3-4. 損害賠償額の計算方法

損害賠償額は、個々の損害項目について、具体的な金額を算定し、それらを合計して算出します。

それぞれの損害項目の計算方法は、以下の通りです。

3-4-1. 治療費

治療費は、原則として、必要かつ相当な実費全額が認められます。

ただし、過剰診療や高額診療と判断される場合は、一部が認められないこともあります。整骨院・接骨院への通院は、医師の同意を得ておきましょう。

3-4-2. 休業損害

休業損害は、事故前3ヶ月間の収入を基礎として、1日あたりの収入を算出し、休業日数を乗じて計算します。

計算式:

休業損害 = 事故前3ヶ月間の収入 ÷ 90日(又は稼働日数) × 休業日数

- 給与所得者: 原則として、事故前3ヶ月間の給与(税金や社会保険料を控除する前の総支給額)を基に計算します。

- 事業所得者: 原則として、事故前年の確定申告書の所得金額を基に計算します。

- 家事従事者(主婦など): 原則として、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基に計算します。

- 無職者: 原則として、休業損害は認められませんが、就職が内定していた場合など、例外的に認められることもあります。

3-4-3. 逸失利益

逸失利益は、後遺障害または死亡によって、将来得られるはずだった収入が失われたことに対する損害です。

- 後遺障害逸失利益

計算式:

後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 基礎収入: 原則として、事故前年の収入を基に計算します。

- 労働能力喪失率: 後遺障害の等級に応じて、労働能力喪失率が定められています(労働能力喪失率表を参照)。

- ライプニッツ係数: 将来の収入を現在価値に換算するための係数です。

- 死亡逸失利益

計算式:

死亡逸失利益 = 基礎収入 × (1 – 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

- 基礎収入: 原則として、事故前年の収入を基に計算します。

- 生活費控除率: 被害者の立場(一家の支柱、配偶者、独身者など)によって異なります。

- 就労可能年数: 原則として、67歳までの年数とします。

3-4-4. 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)

慰謝料の算定には、いくつかの基準があります。

- 自賠責保険基準: 自賠責保険の支払基準に基づいて算定される慰謝料です。

- 任意保険基準: 各保険会社が独自に定めている慰謝料の基準です。

- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいて算定される慰謝料です。弁護士が交渉や訴訟を行う際に用いる基準であり、最も高額になる傾向があります。

入通院慰謝料は、入院期間や通院期間、通院頻度などに応じて算定されます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて、金額が定められています。

3-4-5. その他の損害

上記以外にも、個別の事情に応じて、様々な損害が認められる場合があります。

3-5. 過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の発生について、加害者と被害者のどちらにどれだけの責任があるかを示す割合です。

過失割合は、損害賠償額に大きく影響します。

3-5-1. 過失割合の決定方法

過失割合は、警察が作成する実況見分調書や、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像、目撃者の証言など、様々な証拠に基づいて、当事者間の話し合い(示談交渉)や、裁判所の判断によって決定されます。

過去の類似事故の裁判例を参考に、「別冊判例タイムズ38号」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)などの資料が用いられることもあります。

3-5-2. 過失割合が賠償額に与える影響

被害者にも過失がある場合、その過失割合に応じて、損害賠償額が減額されます(過失相殺)。

例えば、損害額が1000万円で、被害者の過失割合が20%の場合、被害者の損害額としては、800万円(1000万円 × (1 – 0.2))となってしまいます。

3-5-3. 過失割合に納得できない場合

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士は、証拠に基づいて、適切な過失割合を主張し、交渉や訴訟を通じて、過失割合の修正を求めることができます。

4. 自分でできる?弁護士に依頼すべき?~判断基準と依頼のタイミング~

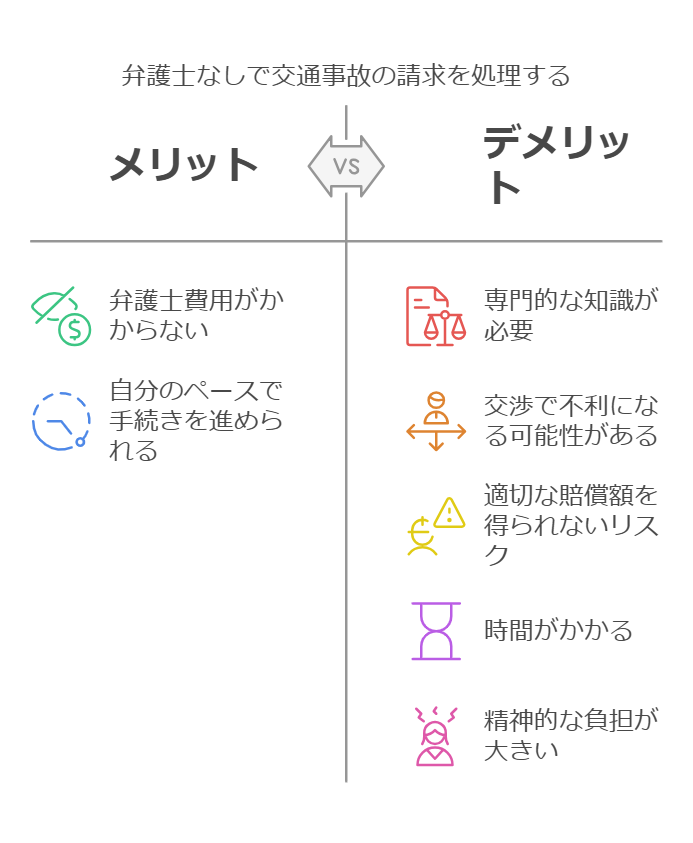

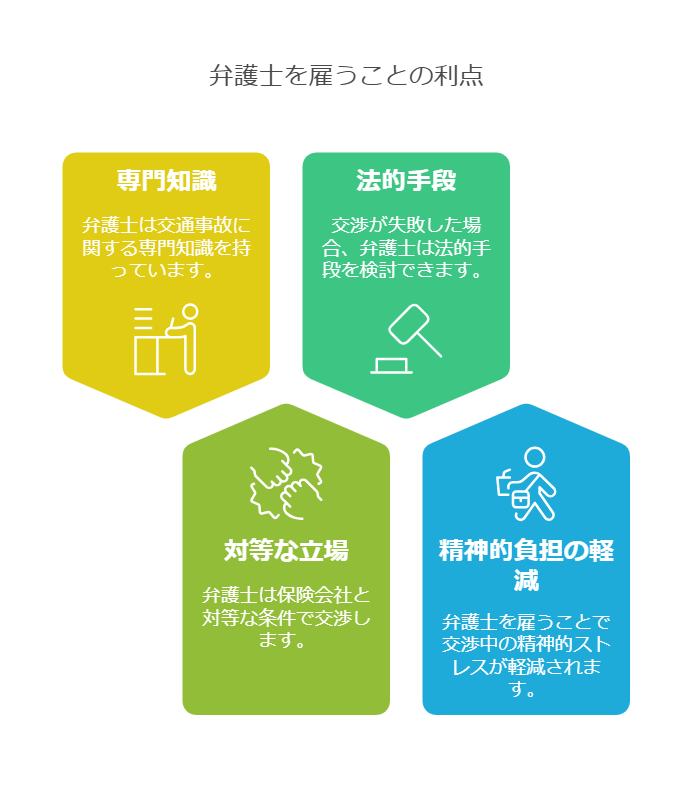

交通事故の被害に遭った場合、損害賠償請求の手続きを自分で行うか、弁護士に依頼するか、悩む方もいらっしゃるでしょう。ここでは、それぞれのメリット・デメリット、弁護士に依頼すべきケース、そして依頼のタイミングについて解説します。

4-1. 自分で損害賠償請求を行うメリット・デメリット

- メリット:

- 弁護士費用がかからない。

- 自分のペースで手続きを進められる。

- デメリット:

- 専門的な知識や交渉スキルが必要となる。

- 保険会社との交渉で不利になる可能性がある。

- 適切な賠償額を獲得できない可能性がある。

- 時間や手間がかかる。

- 精神的な負担が大きい。

- 後遺障害の申請手続きが難しい。

- 訴訟になった場合、対応が困難。

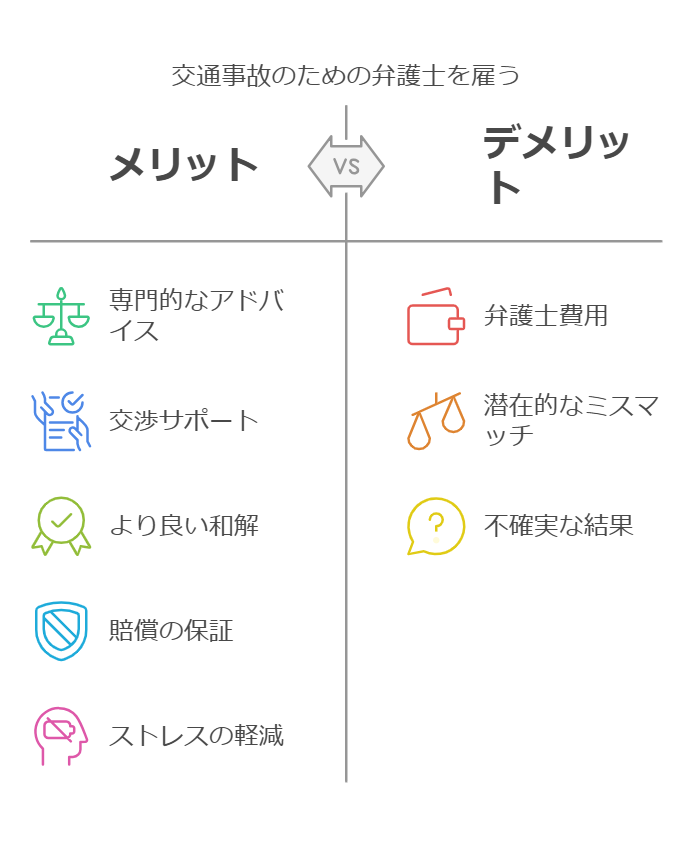

4-2. 弁護士に依頼するメリット・デメリット

- メリット:

- 専門的な知識や経験に基づいて、適切なアドバイスを受けられる。

- 保険会社との交渉を任せられる。

- 有利な条件で示談を成立させられる可能性が高まる。

- 適切な賠償額を獲得できる可能性が高まる。

- 後遺障害の申請手続きをサポートしてもらえる。

- 訴訟になった場合にも、安心して対応を任せられる。

- 精神的な負担を軽減できる。

- 時間や手間を節約できる。

- デメリット:

- 弁護士費用がかかる。

- 弁護士との相性が合わない場合がある。

- 必ずしも希望通りの結果になるとは限らない。

4-3. 弁護士に依頼すべきケース

以下のようなケースでは、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

- 4-3-1. 怪我が大きい場合

- 4-3-2. 後遺障害が残る可能性がある場合

- 4-3-3. 相手方が保険会社の場合

- 4-3-4. 過失割合に争いがある場合

- 4-3-5. 示談交渉が難航している場合

- 4-3-6. 精神的な負担が大きい場合

4-3-1. 怪我が大きい場合

治療が長引いたり、後遺症が残る可能性がある場合は、賠償額が高額になる傾向があります。

高額な賠償金を請求するためには、専門的な知識や交渉スキルが必要となるため、弁護士に依頼するメリットが大きいです。

4-3-2. 後遺障害が残る可能性がある場合

後遺障害の等級認定は、専門的な知識が必要であり、手続きも複雑です。

適切な等級認定を受けるためには、弁護士のサポートが不可欠です。

4-3-3. 相手方が保険会社の場合

保険会社は、示談交渉のプロであり、できるだけ低い金額で示談を成立させようとしてきます。

被害者個人で交渉すると、不利な条件で示談させられてしまう可能性があります。

弁護士に依頼することで、対等な立場で交渉を進めることができます。

4-3-4. 過失割合に争いがある場合

過失割合は、損害賠償額に大きく影響します。

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士は、証拠に基づいて、適切な過失割合を主張し、交渉や訴訟を通じて、過失割合の修正を求めることができます。

4-3-5. 示談交渉が難航している場合

保険会社との示談交渉が長引いたり、決裂したりした場合は、弁護士に依頼することで、解決への道が開けることがあります。

弁護士は、法的手段(訴訟など)も視野に入れながら、交渉を進めることができます。

4-3-6. 精神的な負担が大きい場合

交通事故の被害者は、怪我の痛みや、将来への不安など、精神的に大きな負担を抱えています。

弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、治療に専念することができます。

4-4. 弁護士に依頼する最適なタイミング

弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。

事故直後から弁護士に相談することで、証拠の保全、保険会社との交渉、後遺障害の異議申立てなど、様々な面でサポートを受けることができます。

具体的には、以下のタイミングでの相談が考えられます。

- 事故直後: 事故の状況や今後の見通しについて、アドバイスを受けることができます。

- 治療打ち切りの打診:相手方保険会社から、一括終了を打診されたとき、今後どうすればいいか聞くことができます。

- 保険会社から示談案が提示されたとき: 示談案の内容が妥当かどうか、判断してもらうことができます。

- 後遺障害の異議申立てを検討しているとき: 異議申立て手続きのサポートを受けることができます。

- 示談交渉が決裂したとき: 訴訟などの法的手段を検討することができます。

もちろん、上記以外のタイミングでも、弁護士に相談することは可能です。

少しでも不安や疑問を感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

5. 【町田市版】失敗しない交通事故弁護士選び、7つのポイント~信頼できるパートナーを見つける方法~

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際、最も重要なのは、信頼できる弁護士を選ぶことです。しかし、数多くの弁護士の中から、自分に合った弁護士を見つけるのは、容易ではありません。

ここでは、町田市の事故で交通事故に強い弁護士を選ぶための7つのポイントを解説します。

- 5-1. 交通事故問題の解決実績が豊富であること

- 5-2. 町田市の地理や交通事情に詳しいこと

- 5-3. 初回相談が無料であること

- 5-4. 費用体系が明確で、分かりやすいこと

- 5-5. 親身になって相談に乗ってくれること

- 5-6. 説明が丁寧で、分かりやすいこと

- 5-7. 相性が良く、信頼できること

5-1. 交通事故問題の解決実績が豊富であること

交通事故問題は、専門的な知識や経験が必要となる分野です。弁護士を選ぶ際には、交通事故問題の解決実績が豊富であるかどうかを、必ず確認しましょう。

5-1-1. 実績の確認方法

- 弁護士事務所のウェブサイト: 多くの弁護士事務所のウェブサイトには、解決実績やお客様の声などが掲載されています。

- 初回相談: 初回相談の際に、弁護士に直接、解決実績について尋ねてみましょう。具体的な事例や、得意な分野などを聞くことができます。

- 弁護士紹介サイト: 弁護士紹介サイトには、各弁護士のプロフィールや解決実績などが掲載されています。

5-1-2. 注意すべき点

- 解決実績の数だけでなく、質も重視する: 解決実績の数が多いだけでなく、どのような案件を解決してきたのか、具体的な内容を確認しましょう。

- 自分のケースと似た事例の解決実績があるか確認する: 例えば、後遺障害の等級認定に強い弁護士、死亡事故に強い弁護士など、弁護士によって得意分野が異なります。自分のケースと似た事例の解決実績がある弁護士を選ぶと、より適切なサポートを受けられる可能性が高まります。

5-2. 町田市の地理や交通事情に詳しいこと

町田市は、東京都内でも交通事故が多発する地域であり、独自の交通事情や事故多発地点があります。

町田市の地理や交通事情に詳しい弁護士であれば、事故現場の状況を正確に把握し、より適切なアドバイスやサポートを提供することができます。

例えば、事故現場の道路の形状、交通量、信号のサイクル、過去の事故データなどを考慮して、過失割合の判断や、証拠収集を行うことができます。

5-3. 初回相談が無料であること

多くの弁護士事務所では、交通事故に関する初回相談を無料で行っています。

初回相談では、弁護士に直接、事故の状況や相談内容を伝え、今後の見通しや、弁護士費用などについて、詳しく説明を受けることができます。

複数の弁護士に相談し、比較検討するためにも、初回相談が無料であることは、重要なポイントです。

5-4. 費用体系が明確で、分かりやすいこと

弁護士費用は、弁護士事務所によって異なります。また、費用体系も様々です。

依頼する前に、必ず費用体系を確認し、不明な点は質問して、納得のいく説明を受けましょう。

5-4-1. 着手金、報酬金、実費

弁護士費用は、主に、着手金、報酬金、実費の3つで構成されます。

- 着手金: 弁護士に依頼する際に支払う費用です。

- 報酬金: 事件が解決した際に、成功の程度に応じて支払う費用です(成功報酬)。

- 実費: 交通費、通信費、印紙代、裁判所に納める費用など、事件処理に必要な費用です。

近年では、着手金無料の弁護士事務所も増えています。

5-4-2. 弁護士費用特約の利用

自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約を利用できるかどうか、事前に確認しておきましょう。

5-5. 親身になって相談に乗ってくれること

交通事故の被害者は、怪我の痛みや、将来への不安など、精神的に大きな負担を抱えています。

弁護士を選ぶ際には、親身になって相談に乗ってくれる、話しやすい弁護士を選ぶことが大切です。

初回相談の際に、弁護士の態度や話し方などをよく観察し、信頼できるかどうかを見極めましょう。

5-6. 説明が丁寧で、分かりやすいこと

交通事故問題は、専門的な用語が多く、法律の知識がないと理解しにくいことがあります。

弁護士を選ぶ際には、専門用語を分かりやすい言葉で説明してくれる、丁寧な弁護士を選びましょう。

分からないことや、疑問に思ったことは、遠慮せずに質問し、納得できるまで説明を受けることが大切です。

5-7. 相性が良く、信頼できること

弁護士とは、事件解決まで、長い付き合いになることもあります。

弁護士を選ぶ際には、相性が良く、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。

初回相談の際に、弁護士の人柄や、話しやすさなどを確認し、自分に合った弁護士を選びましょう。

6. 弁護士費用はいくらかかる?費用体系と相場、弁護士費用特約の活用法を徹底解説

弁護士に依頼する際に、多くの方が気になるのが弁護士費用でしょう。ここでは、弁護士費用の種類、町田市の相場、そして弁護士費用特約の活用法について詳しく解説します。

6-1. 弁護士費用の種類

弁護士費用には、主に以下の種類があります。

6-1-1. 相談料

弁護士に法律相談をする際に支払う費用です。

相談時間に応じて料金が設定されていることが一般的です。

多くの弁護士事務所では、交通事故に関する初回相談を無料で行っています。

6-1-2. 着手金

弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。

事件の難易度や、請求する損害賠償額などに応じて、金額が設定されます。

近年では、着手金無料の弁護士事務所も増えています。

6-1-3. 報酬金(成功報酬)

事件が解決した際に、成功の程度に応じて支払う費用です。

獲得した賠償金額の〇%、という形で設定されていることが一般的です。

報酬金は、成功報酬制を採用している場合、賠償金が獲得できなかった場合には発生しません。

6-1-4. 実費

交通費、通信費、印紙代、裁判所に納める費用、コピー代、内容証明郵便費用など、事件処理に必要な費用です。

実費は、着手金や報酬金とは別に、請求されます。

6-1-5. 日当

弁護士が、事件処理のために遠方に出張した場合などに発生する費用です。

日当の金額は、弁護士事務所によって異なります。

6-2. 町田市の弁護士費用の相場

町田市の弁護士費用の相場は、他の地域と比べて、大きく異なることはありません。

ただし、弁護士事務所によって、費用体系や金額は異なります。

一般的な目安としては、以下のようになります。

- 相談料: 初回相談無料、2回目以降は30分5,500円程度

- 着手金: 0円~30万円程度(着手金無料の事務所も多い)

- 報酬金: 獲得した賠償金額の10%~20%程度 + 消費税

- 実費: 数万円~数十万円程度(事件の内容によって大きく異なる)

具体的な金額は、個別の案件の難易度や、弁護士事務所の料金体系によって異なりますので、必ず事前に確認しましょう。

6-3. 弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、保険契約者やその家族が、交通事故などの被害に遭い、弁護士に相談・依頼する際の費用を、保険会社が負担してくれるものです。

- 6-3-1. 弁護士費用特約のメリット

- 6-3-2. 弁護士費用特約の補償範囲

- 6-3-3. 弁護士費用特約の利用条件

- 6-3-4. 弁護士費用特約の注意点

- 6-3-5. 弁護士費用特約がない場合の対処法

6-3-1. 弁護士費用特約のメリット

- 弁護士費用を気にせずに、弁護士に相談・依頼できる。

- 自己負担を大幅に軽減できる(多くの場合、自己負担なし)。

- 弁護士選びの選択肢が広がる。

6-3-2. 弁護士費用特約の補償範囲

弁護士費用特約の補償範囲は、保険会社によって異なりますが、一般的には、以下の費用が補償されます。

- 法律相談料

- 着手金

- 報酬金

- 実費

- 日当

ただし、補償される金額には上限があり、多くの場合は、相談料10万円、弁護士費用300万円程度が上限となっています。

6-3-3. 弁護士費用特約の利用条件

弁護士費用特約を利用するためには、いくつかの条件があります。

- 保険契約者またはその家族が、交通事故などの被害者であること。

- 相手方に請求できる損害があること(こちらに過失が多く発生するとしても、使用可能。保険会社によって異なる)。

基本的に自分で好きな弁護士を選べます。詳細な利用条件は、加入している保険会社に確認しましょう。

6-3-4. 弁護士費用特約の注意点

- 弁護士費用特約は、すべての自動車保険に付帯しているわけではありません。

- 弁護士費用特約を利用できるのは、原則として、交通事故の被害者のみです。

- 保険会社によっては、弁護士費用特約の利用に制限がある場合があります。

- 弁護士費用特約を利用しても、弁護士費用につき、自己負担が発生する可能性があります。ただし、その可能性は低いでしょう。

6-3-5. 弁護士費用特約がない場合の対処法

弁護士費用特約がない場合でも、以下の方法で、弁護士費用を抑えることができます。

- 着手金無料の弁護士事務所を選ぶ: 近年では、着手金無料の弁護士事務所が増えています。

- 分割払いに対応している弁護士事務所を選ぶ: 弁護士費用を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いに対応している弁護士事務所を選びましょう。

- 法テラスを利用する: 法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談や、弁護士費用の立て替え制度を提供しています。

7. 町田の交通事故弁護士に相談~示談交渉・訴訟・解決までの流れを詳細解説

交通事故の被害に遭い、弁護士に依頼することを決めた場合、具体的にどのような流れで事件が解決していくのか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、町田の交通事故弁護士に相談してから、示談交渉、訴訟、そして解決に至るまでの流れを、詳しく解説します。

7-1. 法律相談

まずは、弁護士に法律相談を申し込みます。多くの弁護士事務所では、交通事故に関する初回相談を無料で行っています。

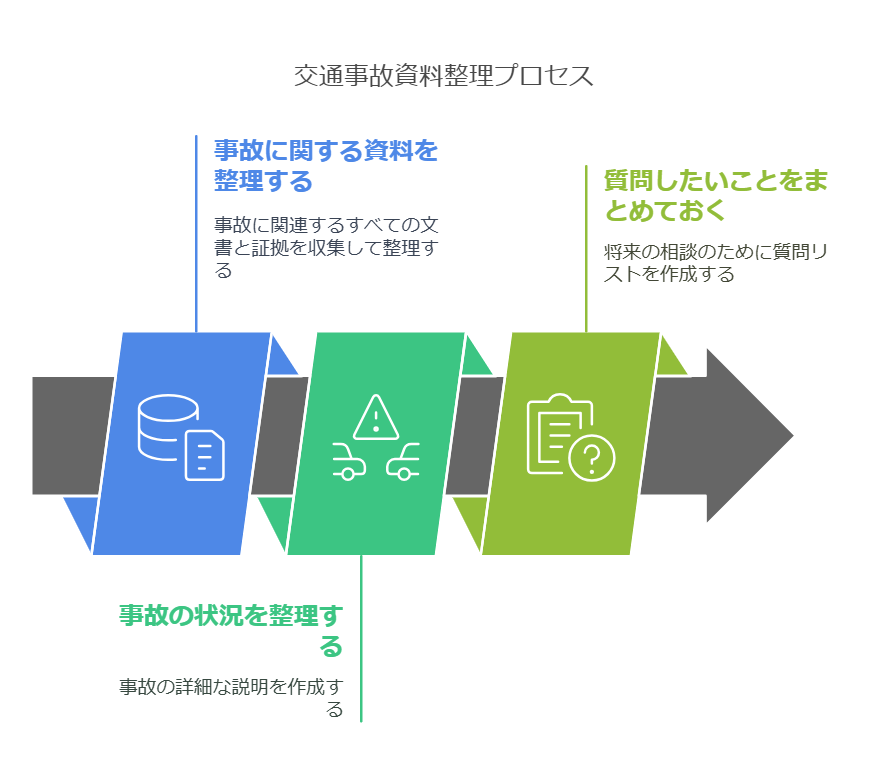

7-1-1. 相談前の準備

法律相談をスムーズに進め、より適切なアドバイスを受けるために、事前に以下の準備をしておきましょう。

- 事故に関する資料を整理する:

- 交通事故証明書(保険会社から取得)

- 事故現場の写真、動画

- 診断書、診療報酬明細書

- 保険会社とのやり取りの記録(メール、手紙など)

- 休業損害証明書(会社員の場合)

- 事故前の収入を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書など)

- その他、事故に関する資料

- 事故の状況を整理する:

- 事故発生日時、場所

- 事故の状況(図や文章で説明できるように)

- 相手方の情報

- 目撃者の情報

- 怪我の状況、治療の経過

- 現在の困りごと、不安なこと

- 希望する解決内容

- 質問したいことをまとめておく:

- 今後の見通し

- 損害賠償請求できる項目

- 過失割合

- 弁護士費用

- その他、疑問に思っていること

7-1-2. 相談当日の流れ

弁護士事務所に到着したら、受付を済ませ、相談室に通されます。

弁護士に、事故の状況や相談内容を詳しく説明し、持参した資料を提示します。

弁護士は、あなたの話を聞き、資料を確認した上で、今後の見通しや、損害賠償請求できる項目、過失割合、弁護士費用などについて、詳しく説明してくれます。

分からないことや、疑問に思ったことは、遠慮せずに質問しましょう。

7-1-3. 相談時に持参するもの

- 身分証明書: 運転免許証、健康保険証など

- 印鑑: 認印で可

- 事故に関する資料: 上記「7-1-1. 相談前の準備」で挙げた資料

- 筆記用具: メモを取るために

7-2. 委任契約

弁護士の説明に納得し、正式に依頼することを決めたら、弁護士と委任契約を締結します。

7-2-1. 委任契約書の内容確認

委任契約書には、弁護士の業務内容、弁護士費用、契約解除の条件など、重要な事項が記載されています。

契約内容をよく確認し、不明な点は必ず質問して、納得した上で署名・捺印しましょう。

7-2-2. 委任契約締結後の流れ

委任契約を締結すると、弁護士は、あなたの代理人として、損害賠償請求の手続きを開始します。

保険会社との交渉、後遺障害の申請、訴訟など、専門的な手続きは、すべて弁護士に任せることができます。

7-3. 証拠収集・調査

弁護士は、損害賠償請求を有利に進めるために、必要な証拠を収集し、調査を行います。

7-3-1. 弁護士が行う調査

- 事故現場の調査: 事故現場に赴き、道路状況、交通規制、見通しなどを確認します。

- 警察への照会: 実況見分調書などの記録を取り寄せます。

- 目撃者の捜索、聴取: 目撃者がいる場合は、連絡を取り、証言を聴取します。

- 医療機関への照会: 診断書や診療報酬明細書などを取り寄せ、怪我の状況や治療内容を確認します。

- 相手方保険会社への照会: 相手方の情報を確認します。

- その他: 必要に応じて、専門家(交通事故鑑定人、調査会社など)に調査を依頼することもあります。

7-3-2. 被害者自身が行うこと

- 治療の継続: 医師の指示に従い、しっかりと治療を続けましょう。

- 資料の提供: 弁護士から依頼された資料(追加の診断書、収入に関する資料など)を提出します。

- 弁護士との連絡: 弁護士と密に連絡を取り、進捗状況を確認しましょう。

7-4. 示談交渉

証拠収集・調査が完了したら、弁護士は、相手方(または相手方の保険会社)と示談交渉を開始します。

7-4-1. 示談交渉の進め方

弁護士は、収集した証拠に基づいて、損害賠償額を算定し、相手方に請求します。

相手方から回答があったら、その内容を検討し、交渉を重ねます。

双方が合意に達すれば、示談成立となります。

7-4-2. 示談交渉で弁護士がしてくれること

- 損害賠償額の算定: 適切な賠償額を算定します。

- 相手方との交渉: 被害者の代理人として、相手方と交渉します。

- 示談書の作成: 示談が成立した場合、示談書を作成します。

7-4-3. 示談交渉の注意点

- 安易に示談に応じない: 保険会社から提示された示談金額が、必ずしも適切であるとは限りません。必ず持ち帰って検討することが重要です。弁護士に相談し、示談案の内容をよく検討しましょう。

- 不利な発言をしない: 保険会社との交渉では、不用意な発言をしないように注意しましょう。

- 示談書の内容をよく確認する: 示談書に署名・捺印する前に、内容をよく確認し、不明な点は弁護士に質問しましょう。

7-5. 訴訟

示談交渉が決裂した場合は、裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判断を求めることになります。

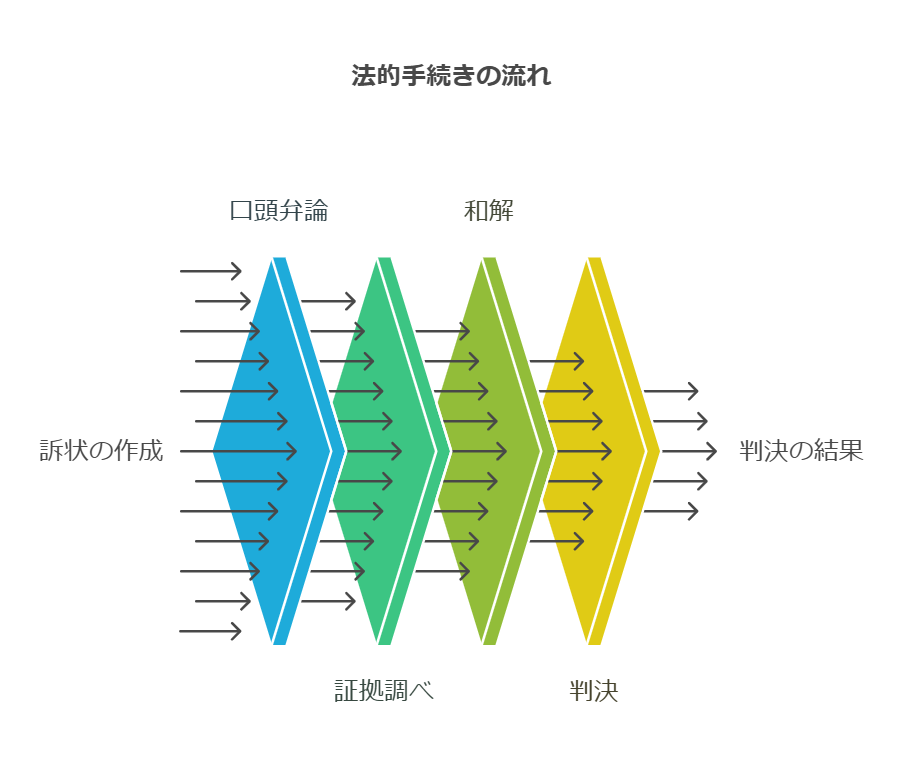

7-5-1. 訴訟の流れ

- 訴状の作成、提出: 弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。

- 口頭弁論: 裁判所で、双方の主張や証拠を提出し、争点を明らかにします。

- 証拠調べ: 必要に応じて、証人尋問や、当事者尋問などが行われます。

- 和解: 裁判の途中で、裁判官から和解を勧められることがあります。

- 判決: 和解が成立しない場合は、裁判所が判決を下します。

7-5-2. 訴訟にかかる期間

訴訟にかかる期間は、事件の内容や、裁判所の状況などによって異なりますが、一般的には、半年から1年程度かかることが多いです。

複雑な事件や、控訴・上告された場合は、さらに長期間かかることもあります。

7-5-3. 訴訟にかかる費用

訴訟には、弁護士費用(着手金、報酬金、実費)の他に、裁判所に納める費用(印紙代、郵券代など)がかかります。

弁護士費用特約を利用できる場合は、これらの費用を保険会社が負担してくれる可能性があります。

7-6. 解決(示談成立、和解、判決)

示談交渉で合意に達した場合、または裁判で和解が成立した場合、あるいは判決が確定した場合は、事件は解決となります。

相手方(または相手方の保険会社)から、示談金または賠償金が支払われ、事件は終了します。

8. 知っておきたい!後遺障害認定の専門的アプローチ~適正な等級獲得のために~

交通事故による怪我の治療を続けたにもかかわらず、完治せず、後遺症が残ってしまうことがあります。

後遺症が残った場合、「後遺障害」の等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求することができます。

ここでは、後遺障害認定の概要、申請方法、そして弁護士によるサポートについて詳しく解説します。

8-1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故による怪我が、治療を続けても症状が改善せず、将来においても回復が見込めない状態(症状固定)になったときに、身体に残ってしまった障害のことです。

後遺障害は、その症状の程度に応じて、1級から14級までの等級に分類されます(数字が小さいほど重い)。

8-2. 後遺障害の等級

後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令で定められており、それぞれの等級に応じて、労働能力喪失率が定められています。

労働能力喪失率は、後遺障害逸失利益を算定する際に用いられます。

| 等級 | 主な後遺障害 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|

| 1級 | 両眼の失明、咀嚼及び言語の機能を廃したものなど | 100% |

| … | … | … |

| 11級 | 脊柱に変形を残すもの | 20% |

| 12級 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの、一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの、局部に頑固な神経症状を残すもの | 14% |

| … | … | … |

| 14級 | 局部に神経症状を残すもの(むち打ちなど) | 5% |

8-3. 後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法には、以下の2つの方法があります。

8-3-1. 事前認定

事前認定とは、相手方の保険会社に後遺障害の申請手続きを任せる方法です。

被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、相手方の保険会社に提出するだけで、申請手続きが完了します。相手保険が一括対応し、治療期間に争いがない場合、相手保険会社からは事前認定を案内されるでしょう。

- メリット:

- 手続きが簡単

- 費用がかからない

- デメリット:

- 保険会社は、必ずしも被害者に有利な認定結果を出してくれるとは限らない

- 提出書類の選択や、医師への意見照会など、保険会社に任せきりになる

8-3-2. 被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が、自賠責保険会社に直接、後遺障害の申請を行う方法です。

被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらうだけでなく、その他の必要書類(事故証明書、診断書、診療報酬明細書、レントゲン写真など)を自分で収集し、自賠責保険会社に提出する必要があります。

- メリット:

- 自分で提出書類を選択できる

- 医師に意見を求めることができる

- より適切な等級認定を受けられる可能性が高まる

- デメリット:

- 手続きが煩雑

- 費用がかかる(書類の収集費用、郵送費用など)

8-3-3. 異議申し立て

後遺障害の等級認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てを行うことができます。

異議申し立てを行う際には、新たな医学的証拠(医師の意見書、検査結果など)を提出するなど、認定結果が不当であることを具体的に主張する必要があります。逆にいえば、新たな医証を提出できないと、異議申立てで等級認定が覆る可能性は低いです。

8-4. 後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定を受けるために、必ず必要となる書類です。

後遺障害診断書は、症状固定後に、医師に作成してもらいます。

8-4-1. 後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書は、後遺障害の存在、程度、症状固定日などを証明する、非常に重要な書類です。

後遺障害診断書の内容が不十分だと、適切な等級認定を受けられない可能性があります。

8-4-2. 後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書には、以下の内容を記載してもらう必要があります。

- 傷病名

- 症状固定日

- 後遺障害の内容、程度

- 検査結果

- 今後の見通し

- その他、医師の所見

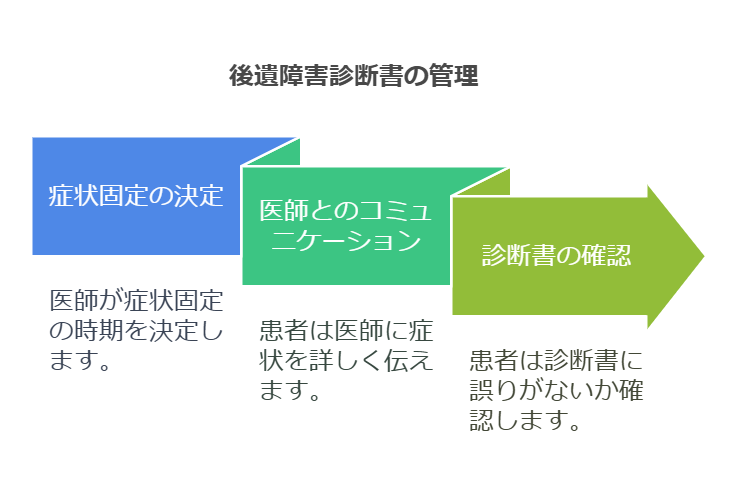

8-4-3. 後遺障害診断書の作成依頼

後遺障害診断書の作成を依頼する際には、以下の点に注意しましょう。

- 症状固定の時期: 症状固定の時期は、医師が判断します。症状固定前に後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。

- 医師とのコミュニケーション: 自分の症状や、困っていることを、医師に詳しく伝えましょう。

- 記載内容の確認: 後遺障害診断書を受け取ったら、記載内容に誤りがないか、よく確認しましょう。

8-5. 弁護士による後遺障害認定サポート

後遺障害の申請手続きは、専門的な知識が必要であり、複雑です。

弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。

8-5-1. 医師との連携

弁護士は、後遺障害診断書を作成する医師と連携し、適切な診断書を作成してもらうためのアドバイスを行います。

必要に応じて、弁護士が医師に同行したり、意見書を作成してもらったりすることもあります。

8-5-2. 資料の収集

弁護士は、後遺障害の等級認定に必要な資料(診断書、診療報酬明細書、レントゲン写真、MRI画像など)を収集します。

8-5-3. 意見書の作成

弁護士は、後遺障害の存在や程度、事故との因果関係などを医学的に裏付けるために、医師の意見書を作成してもらうことがあります。

8-5-4. 異議申し立てのサポート

後遺障害の等級認定の結果に納得できない場合は、弁護士が異議申し立ての手続きをサポートします。

新たな医学的証拠を収集したり、医師の意見書を作成したりするなど、認定結果の変更を目指します。

9. 保険会社との上手な交渉術~弁護士が教える、有利に進めるためのポイント~

交通事故の被害に遭った場合、多くの場合、相手方(または相手方の保険会社)と示談交渉を行うことになります。

保険会社は示談交渉のプロであり、できるだけ低い金額で示談を成立させようとしてくることもあります。

ここでは、保険会社との交渉を有利に進めるためのポイントを、弁護士の視点から解説します。

- 9-1. 保険会社の担当者との接し方

- 9-2. 保険会社が提示する示談金額の妥当性

- 9-3. 保険会社との交渉で言ってはいけないこと

- 9-4. 弁護士が保険会社と交渉するメリット

- 9-5. 示談交渉が決裂した場合

9-1. 保険会社の担当者との接し方

保険会社の担当者との接し方は、示談交渉の結果に影響を与える可能性があります。

以下の点に注意して、冷静かつ丁寧に対応しましょう。

- 感情的にならない: 怒りや不満をぶつけたり、感情的な言動をしたりするのは避けましょう。

- 冷静に対応する: 保険会社の担当者の話を聞き、落ち着いて自分の主張を伝えましょう。

- 丁寧な言葉遣いを心がける: 相手は交渉のプロです。敬意を持って接しましょう。

- 不用意な発言をしない: 不利な発言や、曖昧な発言は避けましょう。

- 分からないことは質問する: 不明な点や、納得できない点は、遠慮せずに質問しましょう。

- 記録を残す: 電話でのやり取りは録音し、メールや手紙は保管しておきましょう。

9-2. 保険会社が提示する示談金額の妥当性

保険会社が提示する示談金額は、必ずしも適切な金額であるとは限りません。

保険会社は、自社の支払いを抑えるために、低い金額を提示してくることがあります。

示談金額の妥当性を判断するためには、以下の点を確認しましょう。

- 損害賠償の各項目の金額: 治療費、休業損害、慰謝料など、各項目の金額が適切に計算されているか確認しましょう。

- 過失割合: 自分の過失割合が適切に評価されているか確認しましょう。

- 後遺障害の有無、等級: 後遺障害がある場合は、その等級が適切に認定されているか確認しましょう。

- 過去の裁判例: 類似の事故の裁判例を参考に、示談金額の相場を把握しましょう。

示談金額に納得できない場合は、安易に示談に応じるべきではありません。弁護士に相談し、適切な金額を請求しましょう。

9-3. 保険会社との交渉で言ってはいけないこと

保険会社との交渉では、不用意な発言をすると、不利な状況に陥る可能性があります。

以下の点に注意して、慎重に発言しましょう。

- 「早く解決したい」: 保険会社は、被害者の焦りにつけ込み、低い金額で示談を成立させようとすることがあります。「早く解決したい」という気持ちはもっともですが、交渉の場では明らかにすることは得策ではないでしょう。

- 「示談金はいくらでもいい」: 示談金額に無関心な態度を示すと、保険会社に足元を見られる可能性があります。

- 「よく分からない」: 不明な点や、納得できない点は、「よく分からない」と曖昧にせず、きちんと質問しましょう。

9-4. 弁護士が保険会社と交渉するメリット

弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を有利に進めることができます。

- 専門知識と経験: 弁護士は、交通事故に関する専門知識と経験を持っており、適切な損害賠償額を算定し、保険会社と交渉することができます。

- 対等な立場: 弁護士は、被害者の代理人として、保険会社と対等な立場で交渉することができます。

- 法的手段: 示談交渉が決裂した場合は、弁護士は、訴訟などの法的手段を検討することができます。

- 精神的負担の軽減: 保険会社との交渉は、精神的な負担が大きいものです。弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、仕事、家庭、治療に専念することができます。

9-5. 示談交渉が決裂した場合

保険会社との示談交渉が決裂した場合は、以下の方法で解決を図ることになります。

- 公益財団法人交通事故紛争処理センターへの申し立て: 交通事故紛争処理センターは、中立・公正な立場で、和解のあっせんや、審査を行ってくれる機関です。

- 公益財団法人日弁連交通事故相談センターへの申し立て: 日弁連交通事故相談センターも、中立・公正な立場で、和解のあっせんを行ってくれる機関です。

- 調停: 裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲介のもとで、話し合いによる解決を目指します。

- 訴訟: 裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判断を求めます。

どの方法を選択するかは、弁護士と相談して決めましょう。

10. 交通事故問題を弁護士に依頼する際の注意点~トラブルを避けるために~

交通事故問題を弁護士に依頼する際には、いくつかの注意点があります。弁護士とのトラブルを避け、円滑に事件を解決するために、以下の点に留意しましょう。

10-1. 複数の弁護士に相談し、比較検討する

弁護士にも、それぞれ得意分野や専門分野があります。また、弁護士との相性も重要です。

1人の弁護士に相談しただけで決めてしまうのではなく、複数の弁護士に相談し、比較検討することをおすすめします。

複数の弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

- 様々な意見を聞ける: 複数の弁護士から意見を聞くことで、多角的な視点から、事件の見通しや解決策を検討することができます。

- 自分に合った弁護士を選べる: 弁護士の人柄や、話しやすさ、費用などを比較し、自分に合った弁護士を選ぶことができます。

- セカンドオピニオンを得られる: 既に他の弁護士に相談している場合でも、セカンドオピニオンを得ることで、より適切な判断をすることができます。

10-2. 契約内容をよく確認する

弁護士に依頼する際には、必ず委任契約書を締結します。

委任契約書には、弁護士の業務内容、弁護士費用、契約解除の条件など、重要な事項が記載されています。

契約内容をよく確認し、不明な点は必ず質問して、納得した上で署名・捺印しましょう。

特に、以下の点に注意して確認しましょう。

- 弁護士の業務範囲: どのような業務を依頼するのか、具体的に確認しましょう。

- 弁護士費用: 着手金、報酬金、実費など、弁護士費用の種類と金額を確認しましょう。

- 成功報酬の定義: 何をもって「成功」とするのか、明確に確認しましょう。

- 契約解除の条件: どのような場合に契約を解除できるのか、解除した場合の費用はどうなるのか、確認しましょう。

10-3. 弁護士とのコミュニケーションを密にする

弁護士に依頼した後は、弁護士と密にコミュニケーションを取り、事件の進捗状況を把握するようにしましょう。

弁護士からの連絡には、速やかに対応し、必要な情報や資料は、遅滞なく提供しましょう。

また、疑問や不安なことがあれば、遠慮せずに弁護士に相談しましょう。

弁護士との信頼関係を築くことが、円滑な事件解決につながります。

10-4. 証拠はできるだけ自分で保管する

交通事故に関する証拠は、できるだけ自分で保管するようにしましょう。

弁護士に依頼する場合でも、コピーを手元に持っておきましょう。

- 保管すべき証拠の例:

- 交通事故証明書

- 事故現場の写真、動画

- 診断書、診療報酬明細書

- 保険会社とのやり取りの記録(メール、手紙など)

- 休業損害証明書

- その他、事故に関する資料

証拠を紛失したり、破損したりしないように、大切に保管しましょう。

11. 町田の交通事故に関するよくある質問Q&A~疑問を解消!~

ここでは、交通事故に遭われた方からよく寄せられる質問について、Q&A形式で解説します。

- Q1: 事故直後、体の痛みがひどくはないのですが、病院に行くべきですか?

- Q2: 相手方が任意保険に加入していません。どうすればよいですか?

- Q3: 自分の過失割合が大きいと言われました。納得できません。

- Q4: 保険会社から提示された示談金額が低い気がします。

- Q5: 後遺障害の申請をしたいのですが、どうすればよいですか?

- Q6: 弁護士費用が心配です。

- Q7: 弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか?

- Q8. 仕事が忙しくて、なかなか弁護士事務所に行く時間がありません

- Q9. 事故から時間が経ってしまいましたが、今からでも弁護士に相談できますか?

- Q10. 弁護士費用特約は家族の保険でも使えますか?

Q1: 事故直後、体の痛みがひどくはないのですが、病院に行くべきですか?

A1: 受傷している限り、必ず病院を受診してください。

交通事故の直後は、興奮状態やショックで、痛みを感じにくいことがあります。また、むち打ち症などの場合、事故直後は症状が出ず、数日後や数週間後に症状が現れることもあります。

たとえ軽傷だと思っても、必ず病院を受診し、医師の診察を受けましょう。

適切な治療を受けないと、症状が悪化したり、後遺症が残ったりする可能性があります。

また、事故後すぐに病院を受診していないと、事故と怪我との因果関係が否定され、保険金が支払われない可能性もあります。

Q2: 相手方が任意保険に加入していません。どうすればよいですか?

A2: 相手方が任意保険に加入していない場合でも、以下の方法で損害の補償を受けられる可能性があります。

- 自賠責保険への請求: 自動車には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。相手方が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に損害賠償を請求することができます。ただし、自賠責保険の補償額には上限があります。

- 政府保障事業への請求: 相手方が自賠責保険にも加入していない場合や、ひき逃げ事故で加害者が不明な場合は、政府の自動車損害賠償保障事業に損害のてん補を請求することができます。

- 自分の保険の利用: 自分が加入している自動車保険に、無保険車傷害保険や人身傷害保険、車両保険が付帯している場合は、これらの保険を利用して、損害の補償を受けられる場合があります。

- 加害者本人への請求: 加害者本人に対して、損害賠償を請求することもできます。ただし、加害者に支払い能力がない場合は、損害の回収が困難になる可能性があります。

どの方法を選択するかは、弁護士に相談して決めましょう。

Q3: 自分の過失割合が大きいと言われました。納得できません。

A3: 過失割合は、損害賠償額に大きく影響します。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士は、事故現場の状況、警察の捜査記録、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像、目撃者の証言など、様々な証拠に基づいて、適切な過失割合を主張し、交渉や訴訟を通じて、過失割合の修正を求めることができます。

Q4: 保険会社から提示された示談金額が低い気がします。

A4: 保険会社が提示する示談金額は、必ずしも適切な金額であるとは限りません。保険会社は、支払いを抑えるために、低い金額を提示してくることがあります。

示談金額に納得できない場合は、安易に示談に応じるべきではありません。弁護士に相談し、適切な金額を請求しましょう。

弁護士は、過去の裁判例や、損害賠償の算定基準に基づいて、適切な示談金額を算定し、保険会社と交渉します。

Q5: 後遺障害の申請をしたいのですが、どうすればよいですか?

A5: 後遺障害の申請は、専門的な知識が必要であり、手続きも複雑です。弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、後遺障害診断書の作成サポート、必要書類の収集、申請手続きの代行など、後遺障害の申請に関する様々なサポートを提供します。

また、後遺障害の等級認定の結果に納得できない場合は、異議申し立ての手続きもサポートします。

Q6: 弁護士費用が心配です。

A6: 弁護士費用が心配な場合は、以下の方法で費用を抑えることができます。

- 弁護士費用特約の利用: 自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

- 着手金無料の弁護士事務所を選ぶ: 近年では、着手金無料の弁護士事務所が増えています。

- 分割払いに対応している弁護士事務所を選ぶ: 弁護士費用を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いに対応している弁護士事務所を選びましょう。

- 法テラスを利用する: 法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談や、弁護士費用の立て替え制度を提供しています。

Q7: 弁護士に相談するタイミングはいつが良いですか?

A7: 弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。

事故直後から弁護士に相談することで、証拠の保全、保険会社との交渉、後遺障害の申請など、様々な面でサポートを受けることができます。

具体的には、以下のタイミングでの相談が考えられます。

- 事故直後

- 治療打ち切りの打診

- 物損の提案に不満

- 保険会社から人損の示談案が提示されたとき

- 後遺障害の異議申立てを検討しているとき

- 示談交渉が決裂したとき

もちろん、上記以外のタイミングでも、弁護士に相談することは可能です。

少しでも不安や疑問を感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

Q8. 仕事が忙しくて、なかなか弁護士事務所に行く時間がありません

A8: 近年では、オンライン相談や電話相談に対応している弁護士事務所も増えています。また、夜間や土日に相談を受け付けている事務所もありますので、ご自身の都合に合わせて相談できる事務所を探してみましょう。オンライン相談に力を入れている法律事務所も存在します。

Q9. 事故から時間が経ってしまいましたが、今からでも弁護士に相談できますか?

A9: はい、相談できます。ただし、時間が経つほど、証拠が散逸したり、記憶が薄れたりする可能性があります。また、損害賠償請求権には時効がありますので、できるだけ早めに相談することをおすすめします。

Q10. 弁護士費用特約は家族の保険でも使えますか?

A10: はい、使える場合があります。弁護士費用特約は、多くの場合、記名被保険者だけでなく、その配偶者や同居の親族、別居の未婚の子なども対象となります。

ただし、保険会社や契約内容によって異なりますので、詳しくは加入している保険会社に確認しましょう。

12. まとめ|町田の交通事故は、地域密着型の経験豊富な弁護士に相談を

町田市は、東京都内でも交通事故が多発する地域です。交通事故に遭われた方は、身体的、精神的、そして経済的に、大きな負担を抱えることになります。

そのような状況下で、適切な損害賠償を受け、早期に納得のいく解決を図るためには、交通事故問題に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。

この記事では、町田市で交通事故に遭われた方が、知っておくべきこと、やるべきことを、網羅的に解説しました。

交通事故直後の対応、損害賠償請求、示談交渉、後遺障害認定、弁護士の選び方、弁護士費用など、様々な情報を提供しました。

特に、以下の点を強調しておきます。

- 交通事故に遭ったら、まずは冷静に対応し、必要な行動を取る。

- 損害賠償請求は、自分で行うこともできるが、弁護士に依頼するメリットが大きい。

- 弁護士を選ぶ際には、交通事故問題の解決実績、町田市の地理や交通事情への詳しさ、費用体系、相性などを考慮する。

- 弁護士費用特約を利用できる場合は、積極的に活用する。

- 後遺障害が残った場合は、適切な等級認定を受けるために、弁護士のサポートを受ける。

- 少しでも疑問や不安があれば、弁護士に相談する

町田市近辺には、交通事故問題に熱心に取り組んでいる弁護士が多数います。 この記事で提供した情報が、町田市で交通事故に遭われた方々の一助となり、適切な弁護士選び、そして問題解決につながることを願っています。

一人で悩まず、まずは地域密着型の経験豊富な弁護士に相談し、最善の解決策を見つけましょう。