バイクでツーリング中、道路に刻まれた縦溝(グルービング)の上を走った瞬間、ヒヤリとした経験はありませんか? ハンドルが取られ、車体が不安定になるあの感覚…ライダーにとっては非常に怖いものです。

このグルービングは、主に道路の安全対策として「グルービング工法」により設置されるものですが、特にバイクにとっては事故のリスクを高める要因となり得ると指摘されています。ロードバイクなどの自転車にとっても、同様かそれ以上に危険な場合があります。なぜ四輪車には有効な安全対策が、バイクにとっては危険となりうるのでしょうか?

「グルービング廃止」を求める声も聞かれますが、現状はどうなっているのでしょう? もしグルービングが原因でバイク事故に遭ってしまった場合、その責任は誰にあるのでしょうか? 道路管理者に賠償を求めることは可能なのでしょうか? また、万が一事故に遭った際、弁護士費用特約が付いていれば、費用の心配なく専門家である弁護士に相談・依頼することが可能です。

この記事では、グルービングに関する基礎知識から、バイク事故との関連性、事故発生時の法的責任、そして弁護士に依頼する際のポイントまで、以下の点を中心に詳しく解説します。グルービングによる路面の凹凸に悩むライダーの方、万が一の事故に備えたい方、そして縦溝走行の克服法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

主要なポイント

- グルービング工法の目的と種類(特にバイクに影響が大きい縦溝)

- グルービングがバイクの走行安定性を損なうメカニズムと危険性

- グルービングとバイク事故の関連性、及び道路管理者の法的責任(判例解説含む)

- グルービング道路の安全な走り方と、ライダーが取るべき対策

- グルービングが原因でバイク事故に遭った場合の対処法と証拠保全

- 弁護士費用特約を活用した弁護士依頼のメリットと賠償請求の流れ

目次

1. グルービング道路でのバイク事故の危険性|事故原因と道路管理者の責任は?

多くのライダーが危険を感じるグルービングですが、そもそもなぜ道路にこのような溝が設けられているのでしょうか? 安全対策として導入されたはずのものが、なぜバイク事故のリスクを高める可能性があるのか、そのメカニズムと法的な側面から掘り下げていきましょう。ここでは、グルービング工法の基本的な情報から、バイクへの影響、そして万が一事故が発生した場合の道路管理者の責任について、判例も交えながら詳しく解説します。

- 1-1. グルービング工法とは?道路に溝がある目的と種類(縦溝・横溝)

- 1-2. なぜグルービングはバイクで怖い?事故につながる不安定性のメカニズム

- 1-3. 「グルービング廃止」を求める声も?バイク事故リスクと道路管理者の見解

- 1-4. バイクの縦溝走行、安全な走り方と克服法はあるのか?

- 1-5. グルービング道路以外にも潜む危険|バイク走行時の路面の凹凸と注意点

- 1-6. グルービングが原因のバイク事故|道路管理者に法的責任は問える?判例解説

- 1-7. ロードバイクや車でのグルービング走行への影響は?

1-1. グルービング工法とは?道路に溝がある目的と種類(縦溝・横溝)

「グルービング(Grooving)」とは、道路の舗装面に専用の機械(グルービングマシン)を使って、多数の平行な溝を切削する工法のことです。この溝を設ける主な目的は、道路交通の安全性向上にあります。具体的には、以下のような多様な効果が期待されています。

- すべり抵抗性の向上: 特に雨天時など、濡れた路面でのタイヤのグリップ力を高め、スリップ事故を防ぎます。縦方向の溝(縦溝)は横滑り防止に、横方向の溝(横溝)は制動距離の短縮に効果があるとされています。あるデータでは、濡れた路面での制動距離が30%~40%短縮されるとも言われています。

- 排水性の向上: 溝が水の通り道となり、路面上の水膜を速やかに除去します。これにより、タイヤが水膜の上を滑るハイドロプレーニング現象を防ぎ、雨天時の視界確保にも貢献します。

- 路面凍結の抑制・防止: 溝があることで路面温度が上がりやすくなり、凍結しにくい状態を作ったり、雪解けを早めたりする効果が期待されます。また、散布された凍結防止剤が溝に留まりやすくなるため、効果が持続するとも考えられています。

- 走行警報(主に横溝): 横溝の上を走行すると特有の音や振動が発生します。これを利用して、交差点やカーブの手前などでドライバーに注意を促したり、速度超過や居眠り運転を警告したりする目的で設置されます。

- その他の効果: 資料によっては、騒音低減効果や、ドリフト走行などの暴走行為抑止効果も挙げられています。(ただし、騒音については、警告目的で意図的に音を出す横溝もあり、効果は一様ではありません)。

これらの多岐にわたる効果から、グルービングは高速道路、一般道、橋梁、トンネル内、カーブ、坂道、空港の滑走路など、安全性が特に求められる様々な場所に適用されています。

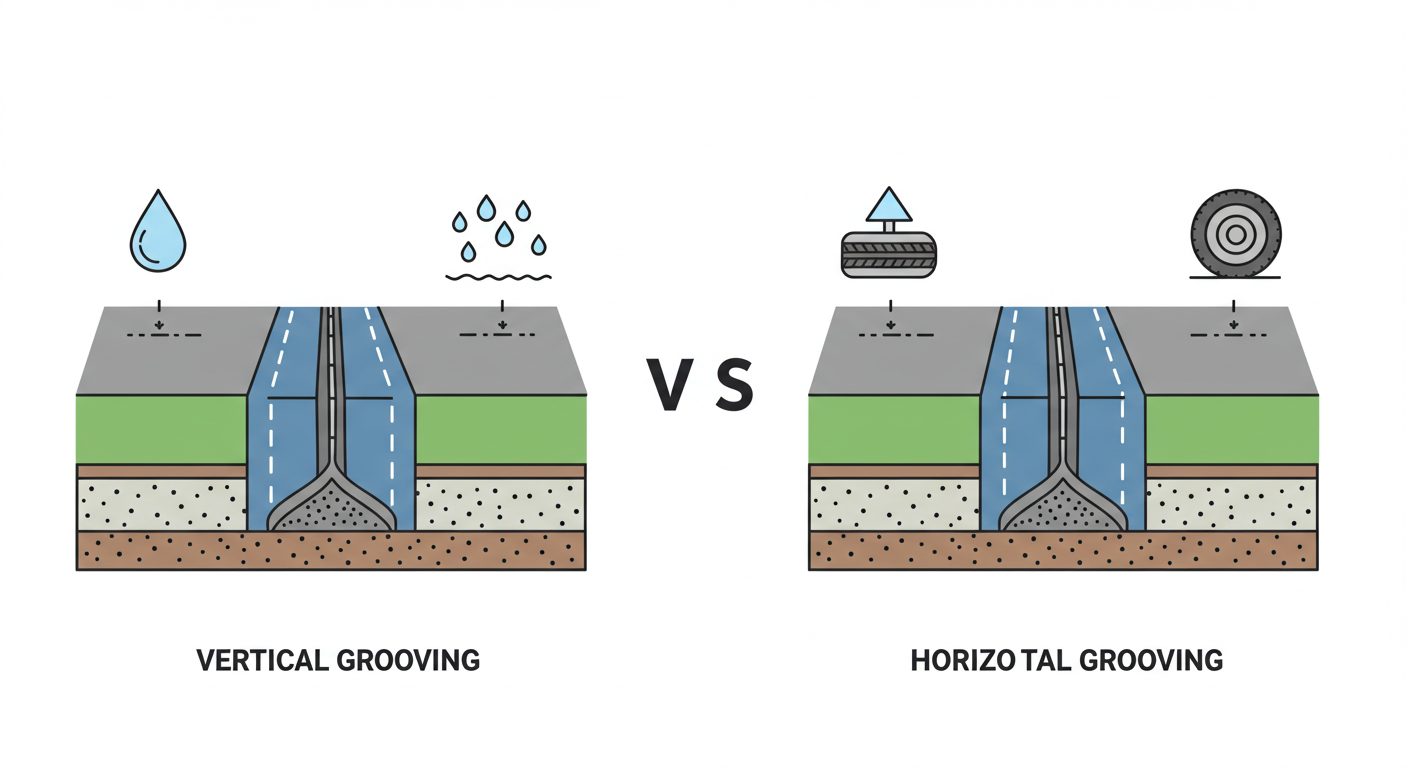

グルービングの種類

施工される溝の方向によって、主に以下の2種類、およびその組み合わせがあります。

- 縦型グルービング(縦溝):

- 形状: 車両の進行方向と平行に溝が切られています。

- 主な設置場所: カーブ、坂道、橋の上、トンネル内、横風を受けやすい直線区間など。

- 主な目的: コーナリング時の安定性向上、横滑り防止、排水、横風影響の軽減。ローリング族対策として設置されることもあります。

- バイクへの影響: 後述しますが、この縦溝がバイクの不安定性や恐怖感の主な原因とされています。

- 横型グルービング(横溝):

- 形状: 車両の進行方向に対して垂直(横断方向)に溝が切られています。

- 主な設置場所: 交差点手前、横断歩道手前、料金所手前、急な下り坂など。

- 主な目的: 制動距離の短縮、すべり抵抗の向上、音と振動による注意喚起(速度抑制、居眠り防止)。

- バイクへの影響: 走行時に音や振動が発生し、乗り心地が悪くなることがありますが、縦溝のような操縦不安定性の問題は比較的少ないとされています。

- 縦横併用型:

- 縦溝と横溝を組み合わせたタイプです。例えば、カーブ手前に横溝を設置して減速を促し、カーブ区間に縦溝を設置して安定性を確保する、といった使われ方をします。

【表1:グルービングの種類と特徴】

| 種類 | 溝の方向 | 主な目的 | 主な設置場所 | バイクへの主な影響 |

|---|---|---|---|---|

| 縦型グルービング | 進行方向と平行 | 横滑り防止、排水、安定性向上、横風影響軽減、暴走抑止 | カーブ、坂道、橋梁、トンネル、直線区間 | 不安定性、恐怖感 |

| 横型グルービング | 進行方向と垂直 | 制動距離短縮、すべり抵抗向上、警告(音・振動) | 交差点手前、横断歩道手前、料金所手前、急坂 | 音・振動、乗り心地悪化 |

| 縦横併用型 | 組み合わせ | 縦溝・横溝の目的を組み合わせる | カーブとその手前など | 設置箇所により異なる |

このように、グルービングは多様な目的で設置される安全対策ですが、その形状、特にバイクにとって問題となりやすいのは「縦型グルービング」である点をまず押さえておくことが重要です。

1-2. なぜグルービングはバイクで怖い?事故につながる不安定性のメカニズム

四輪車にとっては概ね安全向上に寄与するとされるグルービングですが、なぜバイク(や自転車)にとっては「怖い」「危険」と感じられるのでしょうか? それは、二輪車特有の構造と運動特性、そして縦溝との相性の悪さに原因があります。

【不安定性を引き起こす主なメカニズム】

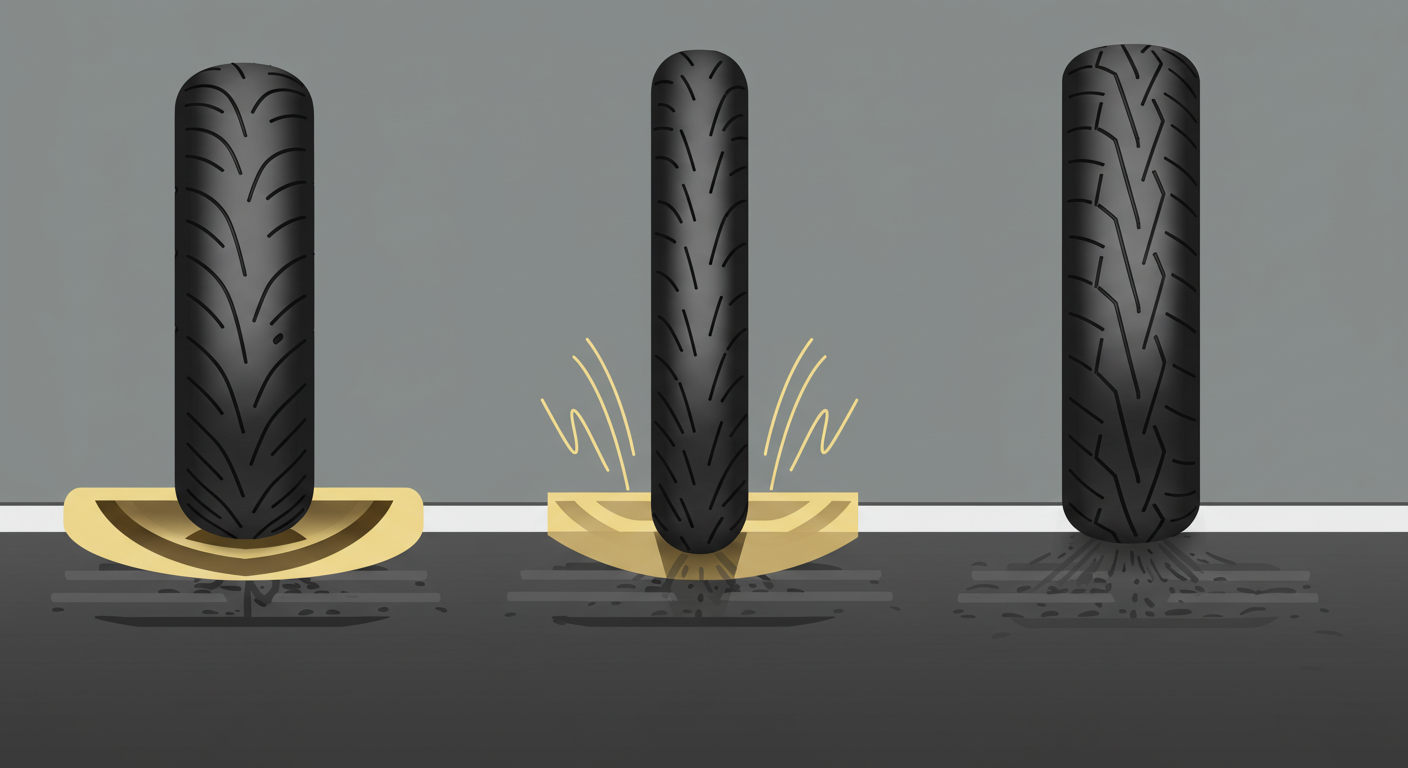

- タイヤと溝のエッジの干渉:

- バイクのタイヤは四輪車と異なり、断面が丸みを帯びています。縦溝の上を走ると、この丸い接地面が常に溝のエッジ(角)と接触し、微細な凹凸を乗り越え続ける状態になります。これにより、タイヤが路面を捉える位置や圧力が絶えず細かく変動します。

- ステアリング(ハンドル)への干渉:

- バイクは、車体を傾けたり、路面から力を受けたりした際に、ハンドルが自然に微調整される「セルフステア」という機能によってバランスを保っています。しかし、縦溝はこの自己安定化メカニズムを邪魔します。タイヤが溝のエッジに引っかかったり、乗り越えたりする際の微小な外力が、ライダーの意図しないハンドルの動き(微小な左右への振れ)を引き起こし、「ハンドルが取られる」「ふらつく」といった感覚(ウォブルやシミー現象に似た挙動)の原因となります。

ライダーの声のイメージ:「まっすぐ走ろうとしているのに、勝手にハンドルが左右に動く感じがして、すごく怖い!」

- レール効果による進路拘束:

- タイヤが溝に沿って進もうとする力(レール効果)が発生し、ライダーが意図する走行ラインと異なる方向に進路が誘導されることがあります。特にカーブでは、溝の向きとバイクが曲がりたい方向がずれていると、タイヤは「溝に沿いたい力」と「カーブを曲がりたい力」の間で不安定になります。

- グリップとバンク角の変動:

- 溝に対して斜めに進入したり、車線変更で溝を横切ったりする際には、タイヤの接地面が溝の凸部と凹部を交互に通過するため、瞬間的にグリップ力が変化したり、バイクの傾き(バンク角)が変わったように感じたりします。これがスリップへの不安感や、車体がグラつく感覚につながります。

- 湿潤時のリスク増大:

- 雨などで路面が濡れていると、タイヤと路面の摩擦が低下しやすいため、グルービングによるグリップの瞬間的な変化がより顕著になり、スリップやコントロールを失うリスクが高まります。

💭 なぜ四輪車は大丈夫なのか?

四輪車はタイヤが4つあり、車体も重く安定しています。タイヤの接地面も広く平らなため、縦溝による影響を受けにくい構造です。一部のドライバーは縦溝でわずかな不安定感(ワンダリング)を感じることもありますが、バイクのような深刻な操縦不安につながることは稀です。

このように、縦溝グルービングは、バイクの繊細なバランス制御メカニズムに直接干渉し、ライダーにコントロール喪失の恐怖を与えるのです。この恐怖感は、単なる心理的な問題ではなく、パニックによる誤操作を誘発し、実際に事故につながる危険性もはらんでいます。

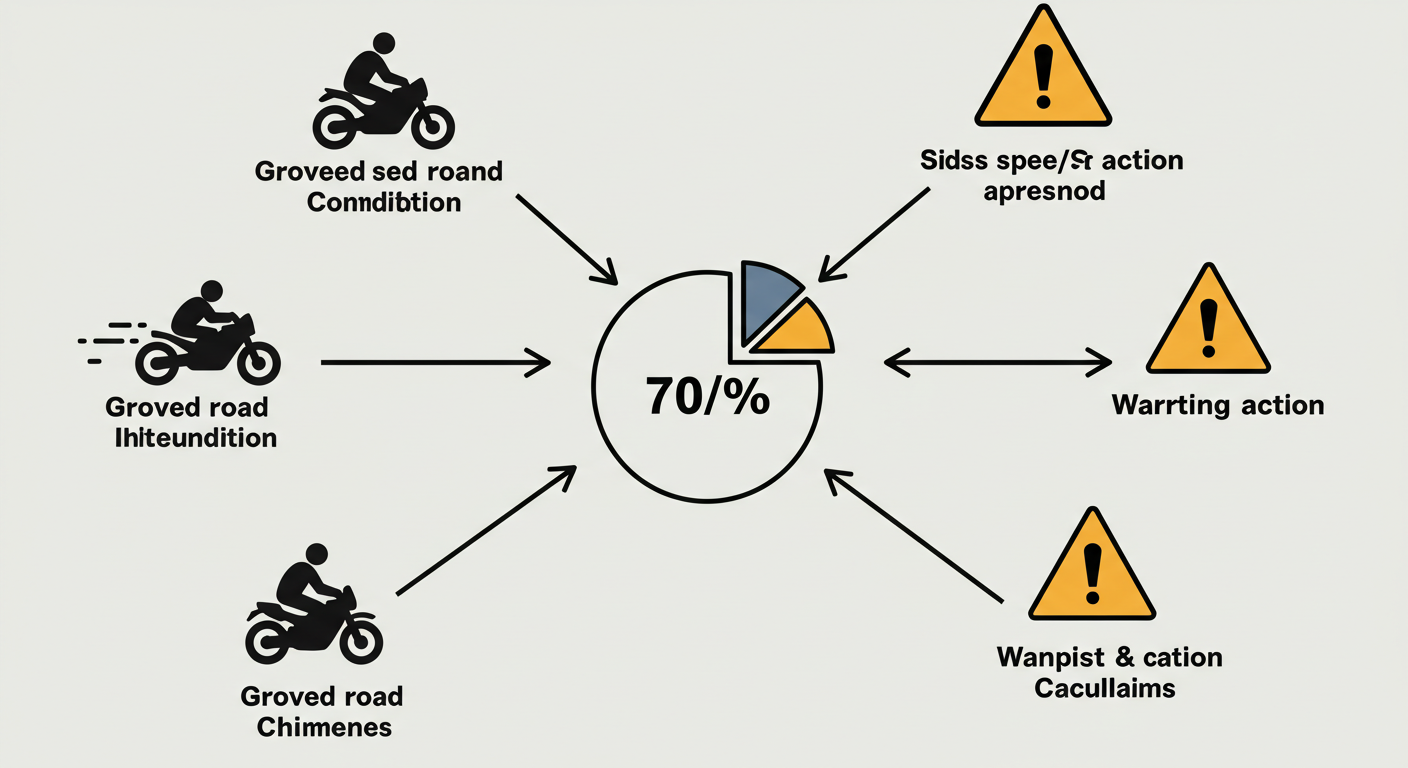

1-3. 「グルービング廃止」を求める声も?バイク事故リスクと道路管理者の見解

縦溝グルービングがバイクにもたらす不安定性や恐怖感から、一部のライダーや関連団体からは「グルービングを廃止してほしい」「もっと安全な方法はないのか」といった声が上がっています。安全対策のはずが、かえって事故を誘発するのではないか、という切実な訴えです。

しかし、道路を管理する国や地方自治体(道路管理者)の多くは、現状、グルービングの全面的な廃止には慎重な姿勢を示しています。その主な理由は以下の通りです。

- 全体的な交通安全への寄与: 道路管理者は、グルービングが(特に四輪車の)スリップ事故防止や排水性向上などに全体として高い安全効果を発揮していると考えています。バイクにとってはリスクがあるとしても、それを上回る便益があると判断されることが多いのです。

- 代替策の課題: グルービングに代わる路面処理技術(後述する高機能舗装など)も存在しますが、コストが高い、耐久性に課題がある、適用できる場所が限られる、などの理由で、すべてのグルービングを代替するのは現実的ではないとされています。

- 既存の基準と運用: 長年にわたり安全対策として採用されてきた実績があり、設計や施工に関する技術基準も確立されています。これを変更するには、安全性や効果に関する十分な検証と、基準自体の見直しが必要となります。

- 事故データの不足: グルービングが直接的な原因とされるバイク事故の公式な統計データが不足していることも、廃止に踏み切れない一因と考えられます。リスクが定量的に証明されていないため、対策の優先順位が上がりにくい状況があります。

山形県の事例

山形県に対してグルービングに関する意見が寄せられた際、県の回答(2020年)では、「グルービング工法を廃止することは困難ですが、看板等による注意喚起や舗装打替え時に溝の位置を工夫するなどの対策を随時行ってまいります。グルービング設置の趣旨を御理解のうえ、スピードを抑えて安全な走行をお願いします。」と述べています。

💭 法律家の視点: このような道路管理者の見解は、後述する国家賠償法における「相対的安全性」の考え方とも関連します。つまり、絶対的な安全ではなく、予算や技術的な制約の中で、社会通念上相当と認められる程度の安全性が確保されていれば、法的な責任(瑕疵)は問われにくい、という側面があります。

このように、ライダー側が感じるリスクと、道路管理者が重視する全体最適や現実的な制約との間には、認識のギャップが存在するのが現状です。ただし、道路管理者もバイクへの影響を全く無視しているわけではなく、注意喚起の標識設置や、可能な範囲での設置場所の工夫など、緩和策も講じられています。今後、バイク事故に関するデータ収集が進んだり、よりコスト効率の良い代替技術が普及したりすれば、状況が変わる可能性はあります。

1-4. バイクの縦溝走行、安全な走り方と克服法はあるのか?

グルービング、特に縦溝がすぐになくなるわけではない以上、ライダーとしては、その上をできるだけ安全に走行するための技術を身につけておくことが重要です。不安定な挙動に慌てず、冷静に対処するためのポイントを解説します。

【グルービング走行のポイント】

- 視線は遠くへ

- 上半身はリラックス、腕の力を抜く

- ニーグリップはしっかり

- 一定速度、急操作NG

🚨 最重要ポイント:進入前の十分な減速!

グルービング区間が見えたら、必ず手前で十分に速度を落としてください。区間内で慌ててブレーキをかけたり、急な操作をしたりするのが最も危険です。予測的な運転を心がけましょう。

【具体的な走行テクニック】

- 速度管理:

- 進入前に減速: 上記の通り、これが最も重要です。

- 一定速度で通過: 区間内では速度を一定に保ち、急な加減速は避けます。アクセルをパーシャル(わずかに開けた状態)に保つと安定しやすい場合もあります。

- 適切なギア選択: 低めのギアを使うことで、エンジンの回転数が安定し、駆動力がかかりやすくなるため、車体が安定する場合があります。(ただし、エンジンブレーキが効きすぎると不安定になる可能性もあるため、状況によります)

- 操作:

- 急操作は絶対にNG: 急ハンドル、急ブレーキ、急な体重移動は、バランスを崩す最大の原因です。すべての操作をスムーズに行うことを意識してください。

- カーブでのバンク角: カーブ中のグルービングでは、バイクをあまり深く寝かせすぎない(バンク角を抑える)ようにします。リーンアウト気味(車体だけを傾け、ライダーは比較的起こす)のフォームが有効な場合もあります。

- ブレーキ: 区間内での強いブレーキは極力避けます。特にフロントブレーキの急な使用は、前輪が溝に取られて転倒するリスクを高めます。減速が必要な場合は、リアブレーキを優しく使うか、エンジンブレーキを穏やかに利用します。

- 姿勢:

- 上半身のリラックス: これも非常に重要です。怖さから腕や肩に力が入りがちですが、ガチガチに固まるとバイクの自然な動き(セルフステア)を妨げ、かえって不安定になります。意識して力を抜き、ハンドルを強く抑えつけないようにしましょう。

- ニーグリップ: 膝でタンクをしっかりと挟み(ニーグリップ)、下半身で車体との一体感を保ちます。これにより、上半身の力を抜いても車体が安定しやすくなります。

- 荷重: 後輪に適切に荷重がかかっている状態を意識します。特に下り坂では、少し後ろに座るなどしてリア荷重を意識すると、トラクション(駆動力)が確保され安定感が増すことがあります。

- 視線:

- 目線は遠くへ!足元の溝やタイヤの動きを凝視すると、恐怖心が増し、バイクもふらつきやすくなります。行きたい方向のできるだけ遠くを見るように心がけてください。これにより、自然とバランスが取れ、スムーズなライン取りがしやすくなります。

- 精神的な準備(マインドセット):

- 「グルービングは多少ふらつくものだ」とあらかじめ認識しておくことが大切です。予期せぬ挙動にパニックを起こさないよう、冷静さを保つ心構えをしておきましょう。

- 一部では「慣れ」や「気にしない」ことが重要だという意見もありますが、これは経験豊富なライダーだからこそ言えることかもしれません。初心者や不安を感じる方は、まず上記の基本的なテクニックを確実に実践することが先決です。無理は禁物です。

【グルービング走行のコツ まとめ】

| カテゴリ | ポイント | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| 速度 | ①進入前に十分減速 ②一定速度で通過 |

区間内での急操作を避け、安定性を保つため |

| 操作 | ①急操作NG(ハンドル・ブレーキ・体重移動) ②バンク角は控えめに |

バランスを崩すリスクを最小限にするため |

| 姿勢 | ①上半身リラックス ②ニーグリップしっかり ③後輪荷重を意識 |

バイクの自己安定性を活かし、車体との一体感を保つため |

| 視線 | 進行方向の遠くを見る | ふらつきを抑え、スムーズなライン取りを助けるため |

| 精神面 | ふらつきを予期し、冷静さを保つ | パニックによる誤操作を防ぐため |

これらのテクニックは、一朝一夕に身につくものではありません。安全な場所で練習したり、ライディングスクールなどで指導を受けたりするのも有効です。グルービングを完全に「克服」するのは難しいかもしれませんが、正しい知識と技術でリスクを大幅に減らすことは可能です。

1-5. グルービング道路以外にも潜む危険|バイク走行時の路面の凹凸と注意点

グルービングはバイクにとって注意すべき路面状況の一つですが、公道には他にもライダーが警戒すべき路面の凹凸や危険箇所が数多く存在します。バイクは四輪車に比べてタイヤが細く、車重も軽く、常にバランスを取りながら走っているため、路面状況の変化に非常に敏感です。

【バイクが注意すべき主な路面状況】

- マンホールの蓋: 特に雨の日は金属製のため非常に滑りやすいです。蓋の縁とのわずかな段差も危険です。

- 道路上の白線・横断歩道: これらも雨の日は滑りやすくなります。特に、太い矢印表示などは注意が必要です。

- 段差(ギャップ): 工事跡の舗装の継ぎ目、橋の継ぎ目、道路脇の段差などは、ハンドルを取られたり、衝撃でバランスを崩したりする原因になります。

- 穴(ポットホール)やひび割れ: タイヤがはまったり、ハンドルを取られたりする危険があります。

- わだち掘れ: 大型車が通る道でできやすい凹み。凹凸が大きいとハンドルを取られやすいです。

- グレーチング(金属製の溝蓋): 特に斜めに設置されているものは、溝にタイヤがはまったり、滑ったりする危険があります。

- 砂利、砂、落ち葉、濡れた落ち葉: 路面に浮いているこれらは、タイヤのグリップを著しく低下させます。カーブの出口や日陰などに溜まっていることが多いです。

- 鉄板: 工事現場などで敷かれている鉄板は、非常に滑りやすく、段差もあります。

これらの危険箇所への対処法は、グルービング走行の基本と共通する部分が多いです。

【危険な路面への共通の対処法】

- 危険の早期発見:

- 常に前方の路面状況を広く観察し、危険箇所を早めに発見することが最も重要です。スマートフォンのながら運転などは論外です。

- 前の車との十分な車間距離を保つことで、路面状況を確認する時間的余裕が生まれます。

- 回避と安全な通過:

- 可能であれば、危険箇所を避けて通るのが最善です。

- 避けられない場合は、必ず手前で十分に減速します。

- 危険箇所を通過する直前・直後の急操作(ブレーキ、ハンドル、アクセル)は避けます。

- 段差や凹凸を通過する際は、少し腰を浮かせて膝と肘で衝撃を吸収する(スタンディングポジションに近い姿勢)と、車体への影響を減らせます。

- マンホールや白線など滑りやすい場所の上では、バイクをできるだけ直立させて通過し、アクセルやブレーキの操作を極力控えます。

- 基本的な安全運転:

- 常に制限速度を守り、状況に応じた安全な速度で走行する。

- 急のつく操作(急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル)をしない、スムーズな運転を心がける。

- カーブの手前では十分に減速する。

- 適切な乗車姿勢を保つ。

- ヘルメット、プロテクターなど保護具を正しく着用する。

- タイヤの空気圧や溝、サスペンションなど、バイクの日常点検・整備を怠らない。

グルービングもこれらの危険の一つと捉え、常に路面状況に注意を払い、「かもしれない運転」を実践することが、バイク事故を防ぐためには不可欠です。

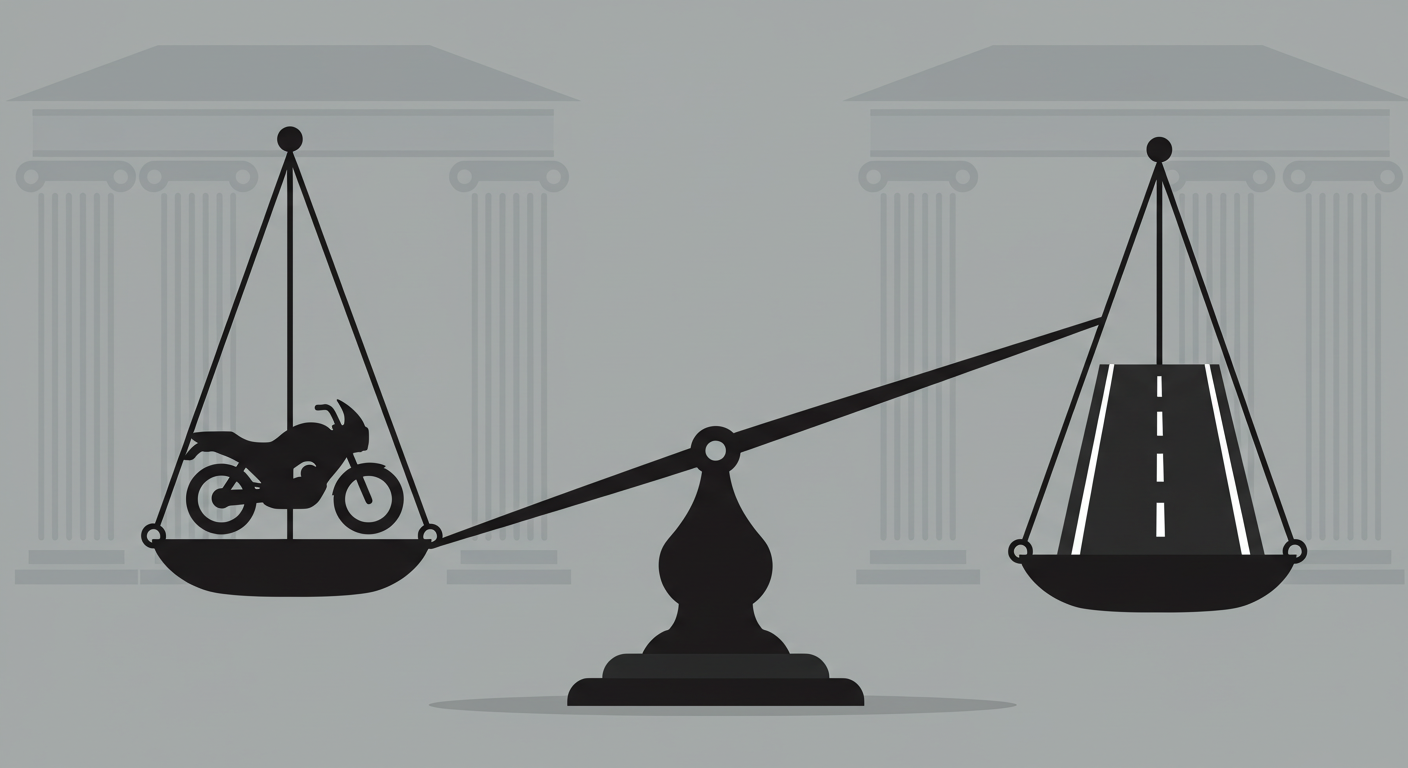

1-6. グルービングが原因のバイク事故|道路管理者に法的責任は問える?判例解説

もし、グルービングが原因でバイク事故に遭ってしまった場合、「危険な道路を放置した」として、道路を管理する国や自治体(道路管理者)に損害賠償を請求することはできるのでしょうか? これは、法律上「営造物の設置管理の瑕疵(かし)」の問題として扱われます。

国家賠償法と「瑕疵」

【根拠法:国家賠償法 第2条1項】

「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」

ここでいう「瑕疵」とは、簡単に言えば、その営造物(この場合は道路)が通常有すべき安全性を欠いている状態を指します。

「通常有すべき安全性」とは? – 相対的安全性

ポイントは、「通常有すべき」という部分です。裁判所は、道路に絶対的な安全性を求めているわけではありません。道路は多くの人が利用し、様々な状況(天候、交通量など)に晒されます。また、道路管理者は予算や人員にも制約があります。

そのため、判例では、

道路管理者は、その道路の構造、用法、場所的環境、利用状況など諸般の事情を考慮し、予見可能な危険に対して、社会通念上、客観的にみて合理的と考えられる対策(通常要求される程度の対策)を講じていれば、通常有すべき安全性を欠くとはいえない

という考え方(相対的安全性)が取られています。つまり、考えられる限りの万全な対策ではなく、「常識的に考えて、これくらいの対策はしておくべきだ」という水準を満たしていれば、たとえ事故が起きても瑕疵とは認められにくいのです。

グルービングに関する判例(参考)

ここで、参考となる判例(名古屋地裁 平成30年3月6日判決)を見てみましょう。

【注意】 この判例は、バイク事故ではなく、冬の凍結路面での大型トレーラーのスリップ事故に関するものです。グルービングも争点の一つにはなりましたが、それが事故の主たる原因とされたわけではありません。あくまで、道路管理者の責任判断の枠組みを理解するための参考としてください。

【名古屋地裁 平成30年3月6日判決の概要】

- 事故: 冬季、国道の下り坂で散水融雪装置が作動。その先のグルービングが施された区間(一部凍結)で大型トレーラーがスリップし、後続車が次々衝突。

- 原告の主張: 散水装置の不適切作動、排水能力不足、グルービングの不備・劣化、凍結防止剤散布不足など、道路管理に瑕疵があった。

- 裁判所の判断: 道路管理に瑕疵はなかったとして、原告の請求を棄却。

- 散水装置の作動は正常(凍結防止のため継続)。

- 排水能力は十分であった。

- グルービングは凍結防止対策の一つとして機能しており、施工後約1年で劣化は考えにくく、維持管理指数も問題なかった。

- 凍結防止剤散布や警告標識設置など、複数の対策が講じられていた。

- より効果的なロードヒーティング未設置をもって直ちに瑕疵とは言えない(費用対効果、危険性の程度)。

- その他: 運転手は路面凍結を予見可能であり、スタッドレスタイヤ未装着や排気ブレーキの使用継続など、運転手の注意義務違反が事故発生に寄与した。道路管理者にこの事故の予見・回避可能性はなかった。

この判例からグルービングとバイク事故について考えられること

この判例はバイク事故ではありませんが、グルービングに関する道路管理者の責任を考える上で、以下の示唆を与えてくれます。

- グルービング単体での評価の難しさ: 裁判所はグルービングを凍結対策の「一部」として評価しており、単体で十分か否かというより、他の対策(散水装置、凍結防止剤、標識)と組み合わせた総合的な安全管理が評価されています。

- 「相対的安全性」の壁: たとえバイクにとってリスクがあっても、四輪車を含めた全体の交通安全から見て「合理的」と判断される対策(グルービング含む)であれば、法的な瑕疵と認められにくい可能性があります。

- 運転者の注意義務: 道路状況(凍結、グルービング等)が予見可能で、警告標識などがあれば、ライダー側にも通常以上の慎重な運転(速度抑制、適切な操作)が求められます。ライダー側の不注意が大きいと判断されれば、管理者の責任は否定されやすくなります。

- 事故原因の特定とデータ不足: 判例でも事故原因は「凍結」と「運転操作」であり、グルービング自体が原因とはされていません。バイク事故の場合も、グルービングが「主たる原因」であると立証することは、現状のデータ不足もあり、容易ではない可能性があります。

では、グルービングによるバイク事故で管理者の責任を問うのは不可能か?

決して不可能ではありません。 例えば、以下のようなケースでは、道路管理の瑕疵が認められる可能性があります。

- グルービングの摩耗や破損が著しく、通常想定されるレベルを超えて危険な状態になっていた場合。(例:溝が異常に深くなっていた、エッジが鋭利に欠けていたなど)

- 設置場所が極めて不適切で、バイクにとって予見・回避困難な危険(例:急カーブの直後で見通しが悪い場所に突然現れる縦溝など)を生じさせていた場合。

- 過去に同種のバイク事故が多発しており、道路管理者がその危険性を十分に認識していたにもかかわらず、何らの対策も講じなかった場合。

- 必要な警告標識が設置されていなかった、あるいは不十分だった場合。

これらの点を具体的に主張・立証できれば、道路管理者の責任を追及できる道は開けます。しかし、そのためには事故状況の詳細な記録、現場写真、目撃証言、場合によっては専門家(工学鑑定など)の意見書など、客観的な証拠を収集・分析することが不可欠です。

💡 弁護士への相談: グルービングが関わる事故で道路管理者の責任を問いたい場合は、交通事故と国家賠償請求に詳しい弁護士に早期に相談することをお勧めします。証拠収集のアドバイスや、法的構成、損害賠償請求の見通しについて、専門的なサポートを受けることができます。弁護士費用特約があれば、費用負担を気にせず相談・依頼が可能です。

1-7. ロードバイクや車でのグルービング走行への影響は?

グルービングの影響は、バイク(オートバイ)だけに限りません。他の車両についても見てみましょう。

ロードバイク(自転車)への影響

ロードバイクなどの自転車は、オートバイよりもさらにタイヤが細く、軽量です。そのため、グルービング、特に縦溝の影響をより受けやすく、非常に危険であると言えます。

- 不安定性: オートバイと同様、ハンドルが取られたり、溝に沿って進路が誘導されたりする感覚がより顕著に現れる可能性があります。

- 転倒リスク: タイヤが細いため、溝のエッジに引っかかったり、溝にはまってしまったりするリスクが高まります。

- 衝撃: 自転車にはサスペンションがないか、あっても限定的なため、グルービングによる細かな振動や衝撃が直接ライダーに伝わり、疲労やコントロールミスにつながる可能性があります。

ロードバイクでグルービング区間を走行する際は、オートバイ以上に慎重な運転が必要です。

【ロードバイクでの注意点】

- 可能な限りグルービング区間を避ける。

- 避けられない場合は、大幅に減速する。

- サドルから少し腰を浮かせ、膝と肘を軽く曲げて衝撃を吸収する。

- ハンドルを強く握りすぎず、リラックスする。

- 視線は遠くに置く。

- 急な操作は絶対に避ける。

グルービングが原因で自転車での事故が発生した場合、管理者の責任が問われる可能性は十分に考えられます。

四輪車(自動車)への影響

前述の通り、四輪車はバイクや自転車に比べてグルービングの影響を受けにくいです。一般的には、グリップ向上や排水性向上といった安全性の向上に寄与するとされています。

しかし、全く影響がないわけではありません。

- 軽い不安定感(ワンダリング): 特に縦溝において、タイヤの種類(トレッドパターン)や空気圧によっては、車がわずかに左右に振られるような感覚を覚えるドライバーもいます。

- 騒音・振動: 特に横溝は、意図的に音や振動を発生させるため、車内に騒音や振動が伝わります。これが不快に感じられることがあります。縦溝についても、タイヤとの摩擦音が増加する可能性が指摘されています。

- 乗り心地: グルービングによる細かな凹凸は、乗り心地を悪化させる要因となります。特に、サスペンションが硬めのスポーツカーなどでは、不快な振動を感じやすいかもしれません。

これらの影響は、通常、四輪車の安全運転を脅かすほど深刻なものではありませんが、ドライバーによっては気になる点となり得ます。

多様な利用者への配慮の必要性

グルービングは、主に四輪車の安全確保を目的として設置されていますが、バイクや自転車といった「交通弱者」とも言える利用者にとっては、意図せずリスクを高めてしまうという側面を持っています。

道路設計や管理においては、四輪車だけでなく、多様な車両(バイク、自転車、車椅子なども含む)の特性と安全性を考慮し、すべての利用者が安心して通行できるような、よりユニバーサルな視点からのアプローチが求められます。

2. グルービングでのバイク事故後の対処法|弁護士依頼と賠償請求のポイント

どんなに注意していても、グルービングが原因でバイク事故に遭ってしまう可能性はゼロではありません。万が一、事故に遭ってしまったら、パニックにならず冷静に対処することが、その後の適正な補償を受けるために極めて重要です。特にグルービングが関わる事故は、原因の特定や責任の所在が複雑になりがちです。ここでは、事故直後の対応から、証拠の保全、過失割合の考え方、そして弁護士費用特約を活用した専門家への相談・依頼のメリット、損害賠償請求のプロセスまで、具体的なステップと注意点を詳しく解説します。

2-1. グルービングでバイク事故発生!直後にとるべき対応とは?

事故発生直後は、気が動転してしまうかもしれませんが、まず自分自身と周囲の安全を確保し、冷静に行動することが何よりも大切です。以下の手順で対応しましょう。

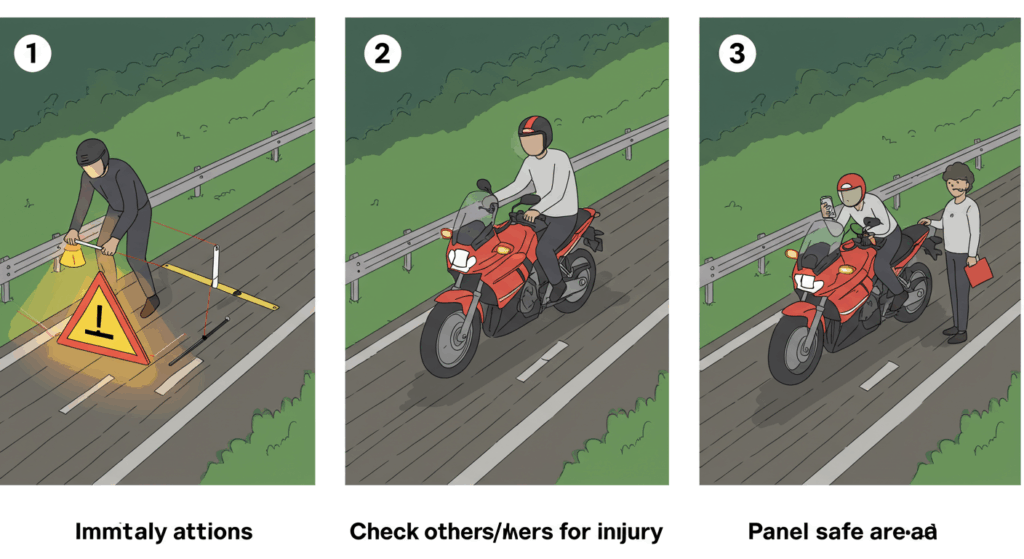

【事故直後の対応フロー】

- 安全確保と二次被害の防止:

- まずは自身の怪我の状況を確認します。

- 可能であれば、バイクや落下物を道路の安全な場所(路肩など)に移動させます。移動が難しい場合は、ハザードランプを点灯させたり、停止表示器材(三角表示板など)を設置したりして、後続車に事故の発生を知らせ、二次的な事故を防ぎます。

- 自身もガードレールの外など、安全な場所に避難します。高速道路や交通量の多い道路では特に重要です。

- 負傷者の救護:

- 自分以外に負傷者がいる場合は、可能な範囲で救護活動を行います。声をかけたり、必要であれば止血などの応急処置をしたりします。

- 重傷と思われる場合は、むやみに動かさず、すぐに救急車(119番)を呼びます。意識がない、大量に出血しているなどの場合は、ためらわずに救急要請しましょう。

- 自分の怪我が軽いと思っていても、後から症状が出ることがあります。少しでも痛みや違和感があれば、後で必ず医療機関を受診しましょう。

- 警察への連絡(110番):

- 怪我の有無や事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡します。これは法律上の義務(道路交通法第72条)であると同時に、後々、保険請求などに必要となる「交通事故証明書」を発行してもらうためにも不可欠です。

- 警察には、事故の発生場所、時間、負傷者の有無、事故の状況などを落ち着いて伝えます。

- 相手方情報の確認(相手がいる場合):

- 事故の相手がいる場合は、警察官の到着を待つ間、または警察官の指示に従い、以下の情報を交換します。

- 氏名、住所、連絡先(電話番号)

- 車両の登録番号(ナンバープレート)

- 加入している自賠責保険・任意保険の会社名、証明書番号

- 相手の勤務先と連絡先(業務中の事故の場合)

- その場で示談交渉や念書の作成などは絶対に行わないでください。

- 事故の相手がいる場合は、警察官の到着を待つ間、または警察官の指示に従い、以下の情報を交換します。

- 事故状況の記録と証拠保全:

- 落ち着いたら、事故状況をできるだけ詳細に記録しておきましょう。記憶は時間とともに曖昧になります。

- スマートフォンのカメラなどで、現場の状況を多角的に撮影しておくことが非常に重要です。(詳細は次項)

- 目撃者がいれば、氏名と連絡先を聞いておきましょう。

💭 グルービング事故特有の視点: 事故直後の対応の中で、「なぜ滑ったのか?」「グルービングの状態はどうだったか?」という視点を持つことが、後の原因究明や責任追及で重要になります。可能な範囲で、グルービングの種類(縦か横か)、溝の状態(摩耗、破損、濡れ具合など)、周辺の路面状況、警告標識の有無などを意識的に確認・記録しておくことをお勧めします。

2-2. 警察への届け出と証拠保全の重要性|グルービング事故特有のポイント

事故後の適切な補償を受けるためには、警察への届け出と、事故状況を客観的に示す証拠を確実に保全することが極めて重要です。

警察への届け出

- 法的義務: 道路交通法第72条により、交通事故の当事者には警察への報告義務があります。これを怠ると罰則の対象となる可能性があります。

- 交通事故証明書: 警察に届け出ることで、後日、「交通事故証明書」が発行されます。これは、事故があった事実を公的に証明する書類であり、自賠責保険や任意保険の請求手続きに必須となります。

- 実況見分: 人身事故の場合、警察は通常「実況見分」を行い、事故状況を図面や写真で記録した「実況見分調書」を作成します。これは後の過失割合の判断などで重要な証拠となります。物損事故の場合は簡略な「物件事故報告書」のみとなることが多いですが、届け出自体は必要です。

証拠保全の重要性

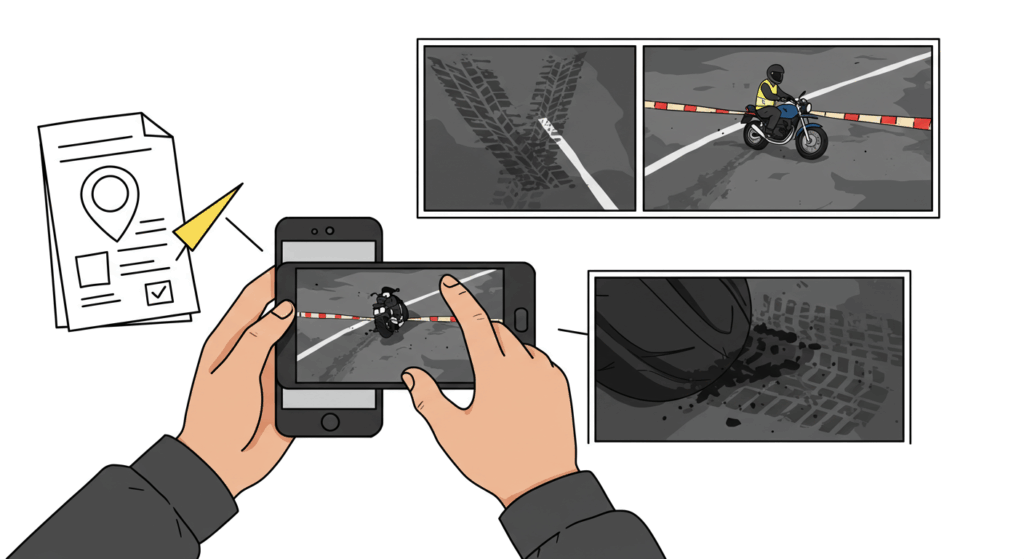

事故の原因や過失割合を判断する上で、客観的な証拠は何よりも重要です。特にグルービングが関わる事故では、道路(グルービング)の状態が事故にどう影響したかが大きな争点となり得るため、以下の証拠を意識的に確保しましょう。

【確保すべき主な証拠】

- 現場写真:

- 事故直後の現場状況を、様々な角度から、できるだけ多く撮影します。

- 撮影すべき対象:

- 車両の状態: 衝突箇所、損傷具合、最終停止位置(可能であれば事故直後の位置)

- 道路全体の状況: 事故現場の全景、道路標識(速度制限、警告標識など)、信号機、見通し

- グルービングの状態:

- 種類: 縦溝か横溝か。

- 範囲: どこからどこまで施工されているか。

- 寸法: 可能であれば、メジャーなどを当てて溝の幅、深さ、間隔を撮影(比較対象物を置くと分かりやすい)。

- 状態: 摩耗、破損、欠け、ひび割れ、水たまり、凍結、土砂の詰まりなどがないか、接写で記録。

- 位置: 事故車両のスリップ痕や転倒位置とグルービングの位置関係が分かるように撮影。

- その他の路面状況: スリップ痕(ブレーキ痕)、落下物、オイル漏れ、路面の凹凸、濡れ具合など。

- 日時が記録される設定で撮影しましょう。

- ドライブレコーダー・ウェアラブルカメラ映像:

- 自身のバイクやヘルメットに装着していた場合は、必ず映像を保存します。事故の瞬間だけでなく、事故前の走行状況(速度、操作、周囲の交通状況、路面状態など)も記録されているため、非常に有力な証拠となります。

- 相手車両や目撃者の車両にドラレコがあれば、映像提供を依頼できないか警察官に相談してみましょう。

- 目撃者の証言:

- 事故を目撃した人がいれば、氏名と連絡先を聞き、後日証言をお願いできるか確認します。警察の実況見分に立ち会ってもらえれば、より客観的な証言が得られます。

- 自身の記憶の記録:

- 事故直後の興奮が冷めないうちに、事故状況、相手や警察官とのやり取り、感じたことなどをメモに残しておきましょう。時間が経つと記憶は不確かになります。

- 車両の修理見積書・写真:

- バイクの損傷状況を示す証拠となります。修理前に写真を撮っておくことも有効です。

- 診断書・診療報酬明細書:

- 怪我をした場合は、医師の診断書や治療にかかった費用の明細書が、人身損害を証明する証拠となります。

💡 ポイント: グルービングの状態は、事故後の補修や清掃、天候の変化などによって変わってしまう可能性があります。できる限り事故発生直後の状態を記録に残すことが、後々の交渉や裁判で極めて重要になります。

2-3. バイク事故の過失割合はどうなる?グルービング道路の状況が与える影響

交通事故が発生した場合、どちらにどれくらいの不注意(過失)があったのかを示す「過失割合」が、損害賠償額を決定する上で非常に重要な要素となります。例えば、過失割合が「自分:相手=20:80」であれば、自分の損害額の20%は自己負担となり、相手の損害額の20%を自分が負担することになります(相手への賠償は通常、保険でカバーされます)。

グルービングが関わるバイク事故の場合、過失割合はどのように考えられるのでしょうか?

基本的な考え方

過失割合は、過去の裁判例などを基に類型化された「基本過失割合」に、個別の事故状況に応じた「修正要素」を加味して判断されます。修正要素には、速度超過、脇見運転、合図の有無、道路状況(見通し、路面状態など)、天候、時間帯(昼夜)などが含まれます。

グルービング事故における過失割合

グルービング道路でのバイク事故の場合、特に以下の点が考慮される可能性があります。

- 道路管理者の瑕疵の有無:

- 前述(1-6)の通り、道路管理者に「通常有すべき安全性を欠く」ほどの設置・管理の瑕疵が認められることが前提です。

- しかし、瑕疵が認められるハードルは高いのが実情です。グルービングがあること自体が直ちに瑕疵とはなりません。

- ライダー側の注意義務:

- 裁判例(名古屋地裁)でも示唆されているように、ライダー側が道路状況に応じて適切な注意義務を果たしていたかが厳しく問われます。

- 考慮される要素:

- グルービングの存在を予見できたか?(警告標識の有無、見通しなど)

- 適切な速度で走行していたか?(速度超過は過失大)

- 不適切な運転操作はなかったか?(急ハンドル、急ブレーキなど)

- タイヤの状態は適切だったか?(摩耗、空気圧)

- 天候や路面状況(濡れ、凍結)に応じた運転をしていたか?

- グルービングがあるからといって、ライダーの基本的な安全運転義務が免除されるわけではありません。むしろ、危険箇所として認識し、より慎重な運転が求められると判断される可能性があります。

- グルービングの具体的な状況:

- グルービングの種類(縦か横か)、溝の形状、摩耗・破損の程度、設置場所の適切性なども、事故への影響度合いを判断する上で考慮される可能性があります。例えば、通常よりも明らかに危険な状態のグルービングであれば、ライダーの過失が減る方向に働くかもしれません。

【グルービング事故の過失割合 まとめ】

- グルービングの存在自体が、直ちにライダーの過失割合をゼロにするわけではありません。

- 道路管理者の「瑕疵」が認められることが前提ですが、そのハードルは高いです。

- ライダーが道路状況(グルービング含む)を認識し、適切な注意義務(速度、操作等)を果たしていたかが重要視されます。

- 最終的な過失割合は、道路状況、ライダーの運転状況、事故態様などを総合的に考慮して、個別に判断されます。

なお、過失割合の判断においては、以下の記事と共通する要素が多いものと考えます。参考にして頂ければ幸いです。

過失割合の交渉は、保険会社との間で行われることが多いですが、納得できない場合は弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、事故状況を詳細に分析し、判例や法的根拠に基づいて、依頼者にとって有利な過失割合を主張・交渉してくれます。

2-4. 弁護士費用特約を活用しよう!グルービング事故で弁護士に依頼するメリット

グルービングが関わるバイク事故は、原因究明や責任の所在、過失割合の判断が複雑になりやすく、保険会社や道路管理者との交渉も難航するケースが少なくありません。そんな時、法律の専門家である弁護士に相談・依頼できれば非常に心強いですが、「弁護士費用が高そう…」と躊躇してしまう方もいらっしゃるでしょう。

そこで活用したいのが、「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは?

【弁護士費用特約(弁護士費用補償特約)】

- 自動車保険(任意保険)や火災保険などに付帯できるオプション契約です。

- 交通事故の被害者になった場合に、相手方への損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が一定額(多くの場合、法律相談料10万円、弁護士費用等300万円が上限)まで負担してくれる制度です。

- 自動車事故だけでなく、バイク事故や自転車事故、歩行中の事故など、幅広い交通事故で利用できます。

- 特約を利用しても、通常、翌年度以降の保険等級(等級)や保険料には影響しません。(※契約内容によりますので、ご自身の保険会社にご確認ください)

ご自身の自動車保険やバイク保険にこの特約が付いているか、ぜひ確認してみてください。もし付いていれば、実質的な自己負担なく弁護士のサポートを受けることが可能です。

グルービング事故で弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、グルービング事故の被害者は以下のような大きなメリットを得られます。

- 複雑な法的問題への対応:

- 道路管理者の責任(瑕疵)を問えるかどうかの判断や、国家賠償法に基づく請求手続きなど、専門的な法律知識が不可欠な問題に対応してもらえます。

- 適切な証拠収集のアドバイスとサポート:

- どのような証拠(現場写真、ドラレコ映像、グルービングの状態を示す資料など)が有効か、具体的なアドバイスを受けられます。必要に応じて、弁護士が証拠収集の手続き(例:証拠保全、文書開示請求)を行うこともあります。

- 保険会社や道路管理者との交渉代行:

- 加害者側の保険会社や、道路管理者(国・自治体)との交渉窓口をすべて弁護士に任せることができます。被害者自身が直接やり取りする精神的・時間的負担から解放されます。

- 適正な過失割合・損害賠償額の獲得:

- 弁護士は、判例や法的な基準に基づき、被害者にとって最も有利な過失割合や損害賠償額を主張・交渉します。保険会社が提示する金額は、必ずしも法的に適正な上限額とは限りません。特に後遺障害が残った場合などは、弁護士が介入することで賠償額が大幅に増額するケースも少なくありません。

- 精神的・時間的負担の軽減:

- 事故後の煩雑な手続きや交渉から解放され、治療や生活の再建に専念できます。

💡 早期相談が鍵! 事故後、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、有利な解決につながる可能性を高めます。証拠が散逸する前、記憶が新しいうちに相談しましょう。弁護士費用特約があれば、相談料もカバーされる場合が多いので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

2-5. 慰謝料・損害賠償請求の進め方|グルービング事故における立証のポイント

グルービングによるバイク事故で損害を受けた場合、加害者(他の車両がいる場合)や道路管理者に対して、損害賠償を請求していくことになります。請求できる損害項目は多岐にわたります。

【主な損害賠償項目】

- 治療関係費: 診察料、入院費、手術費、薬剤費、リハビリ費用、通院交通費、付添看護費など。

- 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだために得られなくなった収入。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料): 事故による怪我で入院・通院したことに対する精神的苦痛への賠償。入通院期間や怪我の程度に応じて算定されます。

- 後遺障害慰謝料: 事故による怪我が治癒(症状固定)した後も後遺症が残り、「後遺障害等級」が認定された場合に請求できる精神的苦痛への賠償。等級に応じて金額が決まります。

- 逸失利益: 後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が失われたことに対する賠償。

- 物的損害: バイクの修理費または買替差額、ヘルメットやウェアなどの携行品損害、代車費用など。

- 弁護士費用: (弁護士費用特約がない場合で、裁判になった場合などに一部認められることがあります)

グルービング事故における立証のポイント

これらの損害賠償を適切に受けるためには、被害者側が以下の点を証拠に基づいて主張・立証していく必要があります。特にグルービング事故では、以下の点が重要になります。

- 事故の発生と損害との因果関係:

- 事故が起きたこと、そしてその事故によって損害(怪我や物的損害)が発生したことを証明する必要があります。これは通常、交通事故証明書、診断書、修理見積書などで立証します。

- 加害者(または道路管理者)の責任原因:

- 対車両事故の場合: 相手方ドライバーの過失(前方不注意、速度超過など)を立証します。

- 道路管理者の責任を問う場合: 前述(1-6)の通り、道路の設置・管理に「瑕疵」があったこと、そしてその瑕疵と事故との間に因果関係があることを立証する必要があります。グルービングの危険な状態(摩耗、破損、不適切な設置など)、管理者の予見可能性、対策の不備などを具体的に主張・立証していくことになりますが、立証のハードルは高いことを念頭に置く必要があります。

- 被害者自身の過失が小さい(または無い)こと:

- 相手方や道路管理者から、「被害者(ライダー)側にも不注意があった」と主張される(過失相殺)ことが一般的です。これに対し、自身は適切な安全運転義務を果たしていたこと(速度遵守、前方注視、適切な操作など)を、ドラレコ映像や客観的な状況証拠から反論していく必要があります。

- 損害額の算定根拠:

- 各損害項目について、具体的な金額とその算定根拠を明確に示す必要があります。診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、後遺障害診断書、修理見積書などが証拠となります。

- 特に慰謝料や逸失利益の算定には、複数の基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準))があり、弁護士基準が最も高額になるのが一般的です。弁護士に依頼することで、この最も有利な基準での請求が可能になります。

💡 立証活動における弁護士の役割: これらの複雑な立証活動を被害者自身が行うのは非常に困難です。弁護士は、必要な証拠の収集・分析、法的主張の構成、損害額の適正な算定などを、専門知識と経験に基づいてサポートします。

2-6. 示談交渉と裁判|グルービングが争点となるバイク事故の解決プロセス

グルービングによるバイク事故が発生した後、損害賠償問題を解決するまでのプロセスは、一般的に以下の流れで進みます。

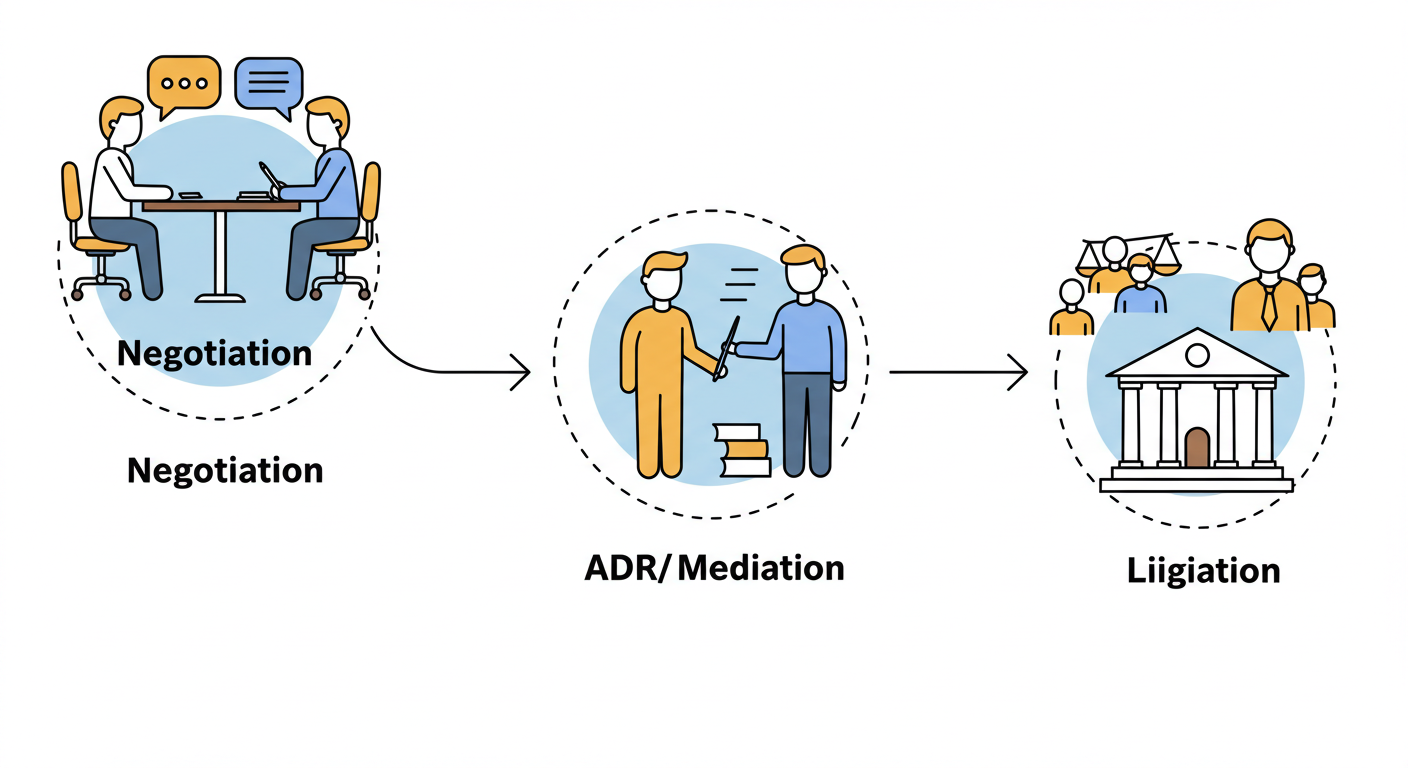

- 示談交渉:

- まずは、当事者間での話し合い(示談交渉)による解決を目指します。

- 加害車両がいる場合は、通常、加害者の加入する任意保険会社が交渉相手となります。

- 道路管理者の責任を問う場合は、国や地方自治体(の担当部署や代理人弁護士)が交渉相手となります。

- 争点となりやすい点:

- 事故原因(グルービングの影響度)

- 過失割合

- 損害額(特に慰謝料、後遺障害関連)

- 道路管理者の瑕疵の有無

- 保険会社や道路管理者は、自身の支払額を抑えようとするため、被害者にとって不利な条件を提示してくることも少なくありません。提示された内容に安易に同意せず、疑問があれば弁護士に相談することが重要です。

- ADR(裁判外紛争解決手続):

- 示談交渉がまとまらない場合、裁判を起こす前に、中立的な第三者機関を介して解決を図る方法があります。

- 例として、日弁連交通事故相談センターでのあっせん・調停、簡易裁判所の調停などがあります。

- 比較的簡易な手続きで、費用も抑えられるメリットがありますが、相手方が合意しなければ解決には至りません。

- 裁判(訴訟):

- 示談交渉やADRでも解決しない場合の最終的な手段です。

- 裁判所に訴訟を提起し、証拠に基づいて法的な主張・立証を行い、裁判官に判断を委ねます。

- グルービングに関する道路管理者の責任を法廷で争う場合、前述の「瑕疵」の立証が中心となります。

- 解決までに時間と費用がかかりますが、弁護士費用特約があれば弁護士費用面の負担は大幅に軽減されます。

- 裁判所の判決には強制力があり、相手方が支払いに応じない場合は強制執行も可能です。

【弁護士の役割】

弁護士は、これらのどの段階からでもサポートを開始できます。

- 示談交渉: 被害者に代わって保険会社や道路管理者と対等に交渉し、有利な条件での解決を目指します。

- ADR: 手続きの申し立てや、期日への同行・代理出席、主張の整理などを行います。

- 裁判: 訴状の作成、証拠の提出、法廷での弁論など、訴訟手続き全般を代理します。

グルービング事故のように争点が複雑化しやすいケースでは、早期に弁護士に相談し、一貫した戦略のもとで解決プロセスを進めることが、最終的に納得のいく結果を得るために非常に有効です。

2-7. まとめ:グルービングでのバイク事故|弁護士に相談し適切な賠償請求を

最後に、この記事で解説してきた「グルービングでのバイク事故」に関する重要なポイントをまとめます。

- グルービング(特に縦溝)はバイクにとって危険: 道路の安全対策として設置されますが、バイクの構造上、走行安定性を損ない、恐怖感を与える可能性があります。メカニズムを理解しておくことが重要です。

- 安全走行の徹底が第一: グルービング区間では事前の十分な減速、リラックスした姿勢、スムーズな操作、遠くを見る視線などを心がけ、リスクを最小限に抑えましょう。

- 事故発生時の冷静な対応と証拠保全: 万が一事故に遭ったら、安全確保、負傷者救護、警察への連絡を確実に行い、現場写真(特にグルービングの状態)やドラレコ映像などの証拠を徹底的に保全してください。

- 道路管理者の責任追及は可能だがハードルあり: 道路の設置・管理に「瑕疵」が認められれば責任を問えますが、「相対的安全性」の考え方や立証の難しさから、ハードルは高いのが現状です。

- 過失割合は総合的に判断: グルービングの存在だけでなく、ライダー自身の注意義務(速度、操作など)も厳しく評価されます。

- 弁護士費用特約の活用を!: ご自身の保険にこの特約が付いていれば、費用負担を気にせず弁護士に相談・依頼できます。複雑なグルービング事故では、専門家のサポートが極めて有効です。

- 早期の弁護士相談が有利な解決への近道: 事故後できるだけ早い段階で、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。適切なアドバイスとサポートにより、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。

グルービングによるバイク事故は、ライダーにとって深刻な問題です。この記事が、グルービングのリスクを理解し、安全運転に役立てていただくとともに、万が一事故に遭われた際に、諦めずに適切な権利主張と賠償請求を行うための一助となれば幸いです。