「まさか自分が事故を起こすなんて…」

予期せぬ物損事故。幸い相手に怪我はなかったものの、大切な車を傷つけてしまった、相手に迷惑をかけてしまったという事実に、強いショックを受け、ひどく落ち込む方は少なくありません。

「物損事故を起こした」という事実は、想像以上にメンタルに大きな負担をかけます。事故の瞬間の光景が何度も頭をよぎるフラッシュバックや、加害者であることへの罪悪感、将来への不安から精神的に不安定になり、「事故のショックから立ち直れない」と感じる方もいらっしゃいます。中には、事故がトラウマとなり、「怖くて運転できない」という深刻な悩みを抱えてしまうケースも。

初めての事故であれば、なおさらショックは大きく、どう対処すれば良いのか分からず混乱してしまうでしょう。周囲から「物損事故で済んで良かったじゃないか」と言われても、当事者にとっては決して軽い問題ではありません。さらに、修理費や賠償など、「事故を起こしたことでお金はどれくらいかかるのだろう」という金銭的な心配も重くのしかかります。

こうした交通事故後のメンタルの問題は、決して一人で抱え込むべきではありません。適切なメンタルケアを行うことが、早期の回復と、事故の適切な解決につながります。もしあなたが弁護士費用特約に加入しているのであれば、費用の心配をせずに専門家である弁護士に相談し、法的なサポートや相手方との交渉を任せるという選択肢もあります。

この記事では、物損事故を起こしてしまった方が抱えるメンタルの問題に焦点を当て、その精神的ショックの内容やトラウマの実態、そして具体的なメンタルケアの方法、さらには弁護士による解決策まで、法律家の視点から詳しく解説します。

この記事を読むことで、あなたが今抱えている不安や落ち込みを少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すためのヒントが見つかるはずです。

主要なポイント

この記事を読むことで、以下の点がわかります。

- 物損事故を起こした加害者が経験する精神的ショックやトラウマ、メンタルの不調とその具体的な内容

- 事故による落ち込みやショックから立ち直るための具体的な対処法とメンタルケア

- 事故がトラウマとなり運転できなくなった場合の向き合い方

- 家族や周囲ができるサポートや、事故を起こした人にかけるべき適切な言葉

- 物損事故に関わるお金の問題(修理費・賠償)と法的な側面

- 示談交渉などがメンタルに与える影響と、弁護士に依頼するメリット

- 弁護士費用特約の上手な活用方法

目次

1. 物損事故を起こした後のメンタル不調:一人で抱え込まないための知識

物損事故とはいえ、事故を起こしたという事実は、人のメンタルに深刻な影響を与える可能性があります。ここでは、事故後に起こりうる精神的な不調や、その対処法について詳しく見ていきましょう。決して自分だけの問題だと抱え込まず、正しい知識を持つことが回復への第一歩です。

- 1-1. 物損事故の加害者が抱えやすいトラウマと精神的ショックの実態

- 1-2. 「物損事故でひどく落ち込む…」初めての事故でショックを受けた時の正しい対処法

- 1-3. 事故のショックから立ち直れない…運転恐怖症(トラウマ)への発展とその影響

- 1-4. 交通事故後のメンタルケアの重要性:放置が招くリスクとは?

- 1-5. 周囲ができるサポート:「事故を起こした人にかける言葉」と適切な接し方

- 1-6. 子供が関わる事故の場合:交通事故後の精神不安定にどう向き合うべきか

1-1. 物損事故の加害者が抱えやすいトラウマと精神的ショックの実態

物損事故の加害者となってしまった場合、多くの人が強い精神的ショックを受けます。たとえ相手に怪我がなく、物の損壊だけであったとしても、「事故を起こしてしまった」という事実そのものが、心に大きな傷を残すことがあります。具体的には、以下のような精神的な症状や心理状態に陥ることがあります。

- 強い罪悪感・自責の念:

「自分のせいで相手に迷惑をかけてしまった」「もっと注意していれば事故は防げたはずだ」と自分を責め続けてしまう状態です。特に相手がいる事故の場合、相手への申し訳なさから過剰に自分を責め、精神的に追い詰められてしまうことがあります。 - 恐怖感・不安感:

事故の瞬間の衝撃や、相手の反応、警察への対応、今後の手続きなどを思い出し、強い恐怖や不安を感じることがあります。「また事故を起こしてしまうのではないか」「相手から訴えられたらどうしよう」「多額の賠償金を請求されるかもしれない」といった将来への漠然とした不安に苛まれることも少なくありません。 - フラッシュバック:

事故の瞬間の光景や音、衝撃などが、意図せずに突然、鮮明に思い出される現象です。これはトラウマ体験によく見られる症状の一つで、日常生活の中でふとした瞬間に起こり、強い苦痛や恐怖を伴います。 - 集中力の低下・不眠:

事故のことが頭から離れず、仕事や家事などに集中できなくなったり、夜眠れなくなったりすることがあります。寝ても事故の夢を見る、途中で目が覚めてしまうといった睡眠障害もあります。 - 抑うつ気分・無気力:

気分が落ち込み、何事にもやる気が起きなくなってしまう状態です。好きだったことにも興味を持てなくなり、引きこもりがちになることもあります。食欲不振や過食といった変化が見られる場合もあります。 - 過敏性・イライラ:

普段なら気にならないような些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりすることがあります。神経が過敏になり、音や光に敏感になる人もいます。

これらの症状は、事故という非日常的な出来事に対する正常な反応とも言えますが、長期間続いたり、日常生活に支障をきたしたりする場合は注意が必要です。

⚠️注意:PTSD(心的外傷後ストレス障害)の可能性

上記の症状が事故後1ヶ月以上続き、日常生活に著しい支障が出ている場合、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の可能性も考えられます。PTSDは専門的な治療が必要な精神疾患です。

主な症状:

- 再体験(フラッシュバック、悪夢など): 事故の記憶が繰り返しよみがえる。

- 回避: 事故を思い出させる場所、人、会話などを避ける。

- 否定的思考・感情の変化: 自分や他人への否定的感情、興味喪失、孤立感。

- 過覚醒: 常に警戒している、驚きやすい、イライラ、集中困難、不眠。

これらの症状が強く見られる場合は、決して一人で悩まず、精神科医や心療内科医、カウンセラーなどの専門家に相談してください。

物損事故であっても、加害者が経験する精神的ショックやトラウマは決して軽視できません。まずは、自分が今どのような状態にあるのかを客観的に理解することが大切です。

1-2. 「物損事故でひどく落ち込む…」初めての事故でショックを受けた時の正しい対処法

人生で初めて事故を起こしてしまった場合、そのショックは計り知れず、ひどく落ち込んでしまうのは当然のことです。「どうして自分が…」「これからどうなってしまうんだろう…」と、頭が真っ白になり、パニック状態に陥ることもあるでしょう。

初めての事故では、事故後の対応(警察への連絡、相手とのやり取り、保険会社への連絡など)に慣れていないため、余計に混乱し、精神的な負担が増大しがちです。しかし、ショックを受けている時こそ、冷静に対処することが重要です。

以下に、物損事故でショックを受け、落ち込んでいる時に試してほしい対処法を挙げます。

- 安全確保と初期対応を最優先に:

まず最も重要なのは、二次的な事故を防ぐための安全確保(ハザードランプ、発煙筒、三角表示板の設置など)と、警察への連絡(道路交通法上の義務です)、相手がいる場合は相手の安否確認と連絡先交換、そして加入している自動車保険会社への連絡です。ショック状態であっても、これらの初期対応は冷静に行う必要があります。やるべきことを一つずつこなすことで、少しずつ落ち着きを取り戻せることもあります。- 警察への届出: 物損事故でも必ず警察に届け出ましょう。届け出ないと「交通事故証明書」が発行されず、保険金の請求手続きができません。

- 保険会社への連絡: できるだけ早く、事故の状況を保険会社に報告しましょう。今後の対応について指示を仰ぐことができます。

- 自分の感情を認める:

ショックを受けたり、落ち込んだり、不安になったりするのは自然な感情です。「しっかりしなきゃ」「いつまでも落ち込んでいられない」と無理に感情を抑えつけようとせず、「今はショックを受けて当然だ」「不安になるのも無理はない」と、自分の感情をありのままに認め、受け入れることが大切です。 - 信頼できる人に話を聞いてもらう:

家族や友人、同僚など、信頼できる人に事故のことや今の気持ちを話してみましょう。話すことで気持ちが整理されたり、客観的なアドバイスをもらえたりすることがあります。ただし、「物損で良かったね」など、悪気はなくても当事者の気持ちを軽視するような言葉をかけられる可能性もあります。話す相手は慎重に選び、自分の気持ちを理解してくれそうな人に相談するのが良いでしょう。(周囲の方向けの「事故を起こした人にかける言葉」については後述します) - 十分な休息をとる:

事故後は心身ともに疲労しています。意識的に休息を取り、睡眠時間を確保するように心がけましょう。リラックスできる時間(入浴、音楽を聴く、軽い運動など)を作ることも有効です。 - 正確な情報を集める:

事故後の手続きやお金の問題(修理費、賠償、保険など)について、漠然とした不安を抱えていると、精神的な負担は増すばかりです。保険会社に確認したり、インターネットで信頼できる情報を調べたりして、正確な情報を把握するように努めましょう。不明な点はそのままにせず、専門家(保険会社担当者、弁護士など)に質問することが大切です。 - 必要であれば専門家のサポートを求める:

気分の落ち込みが激しい、不安が解消されない、眠れないといった状態が続く場合は、一人で抱え込まずに専門家を頼ることを検討しましょう。- 精神科医・心療内科医: 精神的な症状が重い場合、診断や薬物療法を含む治療が受けられます。

- カウンセラー: 事故による心の負担について話を聞いてもらい、心理的なサポートを受けることができます。

- 弁護士: 事故後の法的な手続きや相手方との交渉について相談でき、精神的な負担を軽減できます。特に弁護士費用特約があれば、費用を気にせず相談しやすいでしょう。

初めての事故によるショックは大きいですが、適切なステップを踏むことで、必ず乗り越えることができます。焦らず、一つひとつ対処していきましょう。

1-3. 事故のショックから立ち直れない…運転恐怖症(トラウマ)への発展とその影響

物損事故であっても、そのショックが尾を引き、「なかなか立ち直れない」と感じる方は少なくありません。特に、事故の状況が生々しく記憶に残っていたり、事故の瞬間の恐怖が忘れられなかったりすると、事故がトラウマとなり、日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。その代表的なものが、運転恐怖症(運転恐怖)です。

運転恐怖症とは、事故のトラウマなどによって、自動車の運転に対して強い恐怖や不安を感じ、運転できなくなってしまう状態を指します。具体的には、以下のような症状が現れることがあります。

- 運転しようとすると動悸、発汗、震えが起こる: 車のキーを持ったり、運転席に座ったりするだけで、心臓がドキドキしたり、冷や汗が出たり、手足が震えたりします。

- 運転中に強い不安やパニックに襲われる: 運転中に突然、事故の場面がフラッシュバックしたり、「また事故を起こすかもしれない」という強い不安に襲われたりして、パニック状態に陥ることがあります。

- 特定の状況下での運転が困難になる: 事故現場の近くを通る、事故と同じような天候や時間帯に運転する、高速道路を走行するなど、特定の状況下で特に強い恐怖を感じ、運転を避けるようになります。

- 運転に関連するものを避ける: 車のニュースや映像を見るのを避けたり、車の話題を避けたりするなど、運転を連想させるものを無意識に避けるようになります。

- 結果的に運転を完全に避けてしまう: 上記のような症状や恐怖心から、最終的に一切車を運転できなくなってしまいます。

運転恐怖症がもたらす日常生活への影響

運転恐怖症になると、日常生活の様々な場面で支障が出ることがあります。

| 影響を受ける場面 | 具体的な影響例 |

|---|---|

| 通勤・通学 | 車通勤・通学ができなくなり、代替手段(公共交通機関など)を探す必要がある。代替手段がない場合は、通勤・通学自体が困難になることも。 |

| 仕事 | 営業職や配送業など、業務で運転が必要な場合、仕事の継続が困難になる可能性がある。顧客先への訪問や出張にも支障が出る。 |

| 買い物・用事 | スーパーや病院など、日常的な買い物や用事での移動が不便になる。特に公共交通機関が不便な地域では、生活の質が大きく低下する。 |

| 家族の送迎 | 子供の保育園・幼稚園・学校への送迎や、家族の病院への付き添いなどができなくなる。 |

| 趣味・レジャー | ドライブや旅行など、車を使った趣味やレジャーを楽しめなくなる。行動範囲が狭まり、気分転換の機会も失われる。 |

| 心理的な影響 | 「運転できない自分はダメだ」と自己肯定感が低下したり、孤立感を感じたりすることがある。家族や周囲に気を遣い、精神的なストレスが増大することも。 |

運転恐怖症(トラウマ)とどう向き合うか?

事故のショックから立ち直れず、運転が怖いと感じる場合、無理に運転を再開しようとするのは逆効果になる可能性があります。焦らず、段階的に恐怖心を克服していくことが大切です。

- 専門家への相談:

トラウマが原因となっている場合、精神科医、心療内科医、またはトラウマ治療を専門とするカウンセラーに相談することが最も重要です。認知行動療法(CBT)やEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)など、トラウマ治療に有効な心理療法を受けることで、恐怖心の軽減が期待できます。 - 段階的な暴露療法(専門家の指導のもとで):

専門家の指導を受けながら、少しずつ運転に関連する状況に慣れていく方法です。まずは車の助手席に乗ることから始め、次に近所の安全な場所で少しだけ運転してみる、徐々に運転時間や距離を延ばしていく、といったステップを踏みます。決して自己流で無理に行わず、必ず専門家のサポートを受けながら進めましょう。 - ペーパードライバー講習の活用:

自動車教習所などが実施しているペーパードライバー講習を利用するのも一つの方法です。経験豊富な指導員が同乗し、安全な環境で運転技術や安全確認の方法を再確認することで、自信を取り戻すきっかけになることがあります。 - 家族や周囲の理解と協力:

運転できないことに対する焦りや罪悪感を抱えている場合、家族や周囲の理解とサポートが不可欠です。「無理しないで」「少しずつ慣れていけばいい」といった温かい言葉や、運転が必要な場面での協力(代わりに運転する、公共交通機関の利用を提案するなど)が、本人の精神的な負担を軽減します。 - 運転支援技術の活用:

衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報システムなど、最新の運転支援技術が搭載された車に乗り換えることで、運転に対する不安が和らぐ可能性もあります。ただし、技術への過信は禁物であり、あくまで補助的なものと捉えることが重要です。

事故のトラウマによる運転恐怖症は、克服に時間がかかることもありますが、適切な対処とサポートがあれば、回復は可能です。事故のショックから立ち直れないと感じたら、決して一人で悩まず、勇気を出して専門家や周囲に助けを求めてください。

1-4. 交通事故後のメンタルケアの重要性:放置が招くリスクとは?

物損事故であっても、事故を起こしたことによる精神的なショックや落ち込みは、決して軽視すべきではありません。「時間が経てば治るだろう」「物損事故だから大したことはない」とメンタルの不調を放置してしまうと、様々なリスクが生じる可能性があります。

なぜ早期のメンタルケアが重要なのか? 放置するとどうなる?

交通事故後のメンタルの問題を放置することには、以下のようなリスクが伴います。

- 症状の悪化・慢性化:

初期のショックや落ち込み、不安感などが適切なケアを受けずに放置されると、症状がさらに悪化したり、長期化・慢性化したりする恐れがあります。一時的な気分の落ち込みがうつ病に発展したり、事故のトラウマがPTSD(心的外傷後ストレス障害)として固定化してしまったりするケースも少なくありません。慢性化すると、回復により多くの時間と労力が必要になります。 - 日常生活への影響拡大:

メンタルの不調は、集中力や判断力の低下を引き起こし、仕事でのミスが増えたり、家事が手につかなくなったりするなど、日常生活の様々な側面に影響を及ぼします。不眠や食欲不振が続けば、身体的な健康を損なうことにもつながりかねません。また、イライラや気分の波が激しくなることで、家族や周囲の人との人間関係が悪化してしまう可能性もあります。 - 運転恐怖症の深刻化:

前述した運転恐怖症(トラウマ)も、放置することで症状が深刻化するリスクがあります。運転を避ける期間が長引くほど、運転に対する恐怖心は強固になり、克服が難しくなる傾向があります。早期に対処することで、比較的スムーズに運転への自信を取り戻せる可能性が高まります。 - 事故の解決への悪影響:

メンタルが不調な状態では、事故後の重要な手続き(保険会社とのやり取り、相手方との示談交渉など)を冷静かつ適切に進めることが困難になります。判断力が低下しているために不利な条件で示談に応じてしまったり、相手方とのコミュニケーションがうまくいかずにトラブルが拡大したりする可能性も考えられます。精神的な余裕がないために、必要な主張ができず、結果的に不利益を被ってしまうこともあり得ます。 - アルコールや薬物への依存リスク:

つらい気持ちから逃れるために、アルコールや(場合によっては)薬物に頼ってしまうケースもあります。これは根本的な解決にはならず、むしろ新たな依存という問題を生み出し、心身の健康をさらに悪化させる危険な行為です。

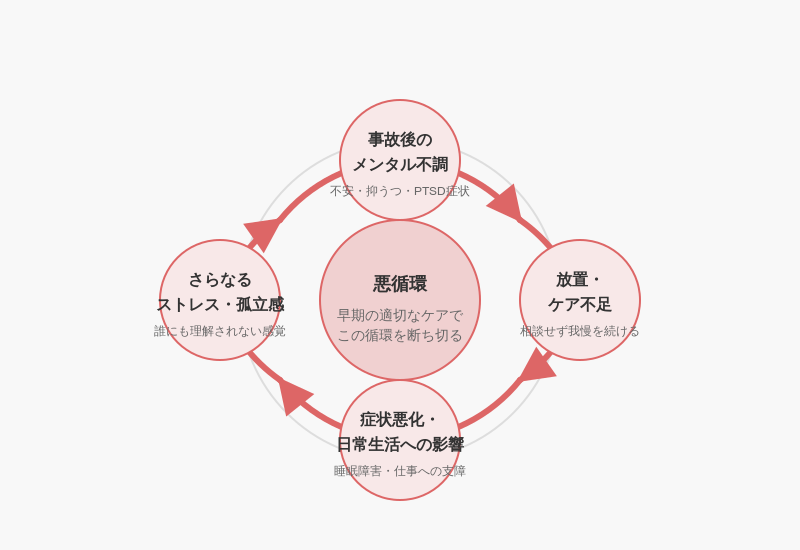

放置の悪循環:負のスパイラルに陥る前に

交通事故後のメンタル不調を放置すると、以下のような悪循環に陥ってしまう可能性があります。

図:メンタル不調放置の悪循環

事故によるメンタルの不調を感じたら、できるだけ早い段階で適切なケアを受けることが、この悪循環を断ち切り、早期回復・早期解決につながる鍵となります。「これくらい大丈夫」と思い込まず、自分の心の声に耳を傾け、必要であれば専門家の助けを借りる勇気を持ってください。

1-5. 周囲ができるサポート:「事故を起こした人にかける言葉」と適切な接し方

物損事故を起こしてしまった本人が精神的なショックや落ち込みを抱えている時、家族や友人、同僚など、周囲の人々のサポートは非常に大きな力となります。しかし、どのような言葉をかけ、どのように接すれば良いのか、戸惑うこともあるでしょう。

ここでは、事故を起こした人に対して、周囲ができる適切なサポートと、かけるべき言葉、そして避けるべき言葉について解説します。

サポートの基本姿勢:寄り添い、見守る

まず大切なのは、本人の気持ちに寄り添い、共感する姿勢です。加害者であるという負い目から、本人は「誰にも理解してもらえない」と孤立感を深めている可能性があります。

- 話を聞く: 本人が話したい時には、否定したり、遮ったりせず、じっくりと耳を傾けましょう。「うんうん」「そうだったんだね」と相槌を打ちながら、気持ちを受け止めることが大切です。無理に聞き出そうとする必要はありません。

- 気持ちを理解しようと努める: 「物損で済んでよかった」と安易に片付けるのではなく、「事故を起こしてしまって、本当につらかったね」「怖い思いをしたね」「いろいろと大変だね」など、本人のショックや負担を理解しようとする言葉を伝えましょう。

- 安心できる環境を作る: 本人が安心して休息できるよう、家事の分担や静かな環境づくりなど、具体的なサポートを申し出るのも良いでしょう。

- 見守る姿勢も大切: そっとしておいてほしい時もあります。常に励まし続けるのではなく、本人のペースを尊重し、静かに見守ることも重要なサポートです。ただし、孤立させないよう、「何かあったらいつでも聞くよ」というメッセージは伝えておきましょう。

かけるべき言葉(例)

- 共感・ねぎらい:

- 「大変だったね」「つらかったね」「怖い思いをしたね」

- 「無事でよかったよ」(本人の身体を気遣う言葉)

- 「よく頑張って対応したね」(事故後の対応をねぎらう)

- 「ひとりで抱え込まないでね」

- サポートの申し出:

- 「何か手伝えることがあったら言ってね」

- 「話したくなったら、いつでも聞くよ」

- 「少し休んだら?」

- 安心感を与える言葉:

- 「大丈夫だよ」(根拠なく言うのではなく、具体的な手続きなどを一緒に確認しながら)

- 「一緒に考えよう」「協力するよ」

避けるべき言葉・NGな対応(例)

不用意な言葉が、落ち込んでいる本人をさらに傷つけてしまうことがあります。以下の言葉や態度は避けましょう。

| 避けるべき言葉・対応 | なぜ避けるべきか |

|---|---|

| 「物損事故で済んでよかったじゃないか」 | 怪我がなかったことは事実でも、本人は大きなショックを受けている。気持ちを軽視されたと感じさせてしまう。 |

| 「いつまでもクヨクヨするな」「しっかりしろ」 | 落ち込んでいるのは本人の意思ではない。プレッシャーを与え、さらに追い詰めてしまう可能性がある。 |

| 「なんであんな運転したんだ」「注意が足りないからだ」 | 事故原因の詮索や一方的な説教、非難は、本人の罪悪感を増幅させ、心を閉ざさせてしまう。反省は本人が一番していることが多い。 |

| 「私だったらこうするのに」 | 安易なアドバイスや比較は、本人の状況や気持ちを無視していると受け取られがち。求められていないアドバイスは控える。 |

| 事故の状況を根掘り葉掘り聞く | 本人にとってはトラウマ体験。思い出したくない記憶を無理に語らせることは、さらなる苦痛を与える。 |

| 安易な励まし、楽観的な言葉 | 「すぐ忘れられるよ」「たいしたことないよ」などの言葉は、現実とかけ離れており、共感されていないと感じさせてしまう。 |

| 他の事故と比較する | 「〇〇さんの事故に比べたらマシだよ」といった比較は、本人の苦しみを矮小化することになり、不快感を与える。 |

最も大切なのは、本人の気持ちを尊重し、誠実に向き合うことです。もし、本人の落ち込みが激しい、様子がおかしいと感じたら、「専門家に相談してみない?」と、精神科医やカウンセラー、弁護士などへの相談をそっと促すことも、重要なサポートの一つです。

1-6. 子供が関わる事故の場合:交通事故後の精神不安定にどう向き合うべきか

交通事故は、大人だけでなく子供のメンタルにも大きな影響を与えることがあります。特に、子供自身が事故の当事者(加害者・被害者)になった場合や、事故を目撃した場合、親が起こした事故に同乗していた場合などは、精神的に不安定になることがあります。

子供の場合、大人と違って自分の感情や恐怖をうまく言葉で表現できないことが多いため、周囲の大人が変化に気づき、適切に対応してあげることが非常に重要です。

子供が見せる事故後のサイン(精神不安定の兆候)

事故後、子供に以下のような変化が見られたら、精神的に不安定になっているサインかもしれません。注意深く観察しましょう。

- 行動の変化:

- おねしょや指しゃぶりなど、赤ちゃん返りのような行動が見られる。

- 攻撃的になったり、かんしゃくを起こしやすくなったりする。

- 逆に、元気がなくなり、ぼーっとしていることが増える。

- 一人でいるのを怖がる、親から離れようとしない(分離不安)。

- 事故に関連する遊び(ミニカーをぶつけるなど)を繰り返す。

- 学校に行きたがらない、友達と遊ばなくなる。

- 感情・気分の変化:

- 些細なことで泣き出す、怒りっぽくなる。

- 理由もなく怯えているように見える。

- 表情が乏しくなる。

- 睡眠・食事の変化:

- 寝つきが悪くなる、夜中に何度も目を覚ます。

- 悪夢を見る(うなされる)。

- 食欲がなくなる、または過食になる。

- 身体的な症状:

- 頭痛や腹痛など、原因不明の体調不良を訴える。

💡ポイント:子供のサインを見逃さない

子供は、事故の恐怖や不安を言葉ではなく行動や身体症状で示すことがあります。「わがままを言っている」「怠けている」などと捉えず、事故による精神的な影響のサインかもしれないと考えて、注意深く見守りましょう。

子供のメンタルケア:親や周囲の大人ができること

子供が精神的に不安定になっていると感じたら、以下の点を心がけて接しましょう。

- 安心感を与える:

抱きしめたり、そばにいたりする時間を増やし、「大丈夫だよ」「心配ないよ」「パパ(ママ)が守ってあげるからね」と安心できる言葉を繰り返し伝えてあげましょう。スキンシップは子供に安心感を与える上で非常に効果的です。 - 話を聞く姿勢:

子供が事故について話したがる場合は、否定せずに最後まで聞いてあげましょう。無理に聞き出す必要はありませんが、子供が話しやすい雰囲気を作ることが大切です。「怖かったね」「びっくりしたね」と子供の気持ちに共感を示しましょう。 - 生活リズムを整える:

規則正しい生活を送ることは、心の安定につながります。食事や睡眠の時間を守り、穏やかで予測可能な日常を心がけましょう。 - 過度な情報から守る:

事故に関するニュースや大人同士の深刻な会話などを、子供の耳に入れないように配慮しましょう。 - 親自身のメンタルケアも重要:

親が不安やイライラを抱えていると、それは子供にも伝わってしまいます。親自身が落ち着いて安定していることが、子供にとって何よりの安心材料になります。親も精神的な負担が大きい場合は、自分自身のケア(相談、休息など)を怠らないようにしましょう。 - 専門家への相談:

子供の精神不安定な状態が長期間続く場合や、症状が深刻な場合は、ためらわずに専門機関に相談しましょう。- 小児科医: まずはかかりつけの小児科医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらう。

- 児童精神科医: 子供の精神的な問題に特化した専門医。

- スクールカウンセラー: 学校生活での不安などについて相談できる。

- 地域の児童相談所や子育て支援センター: 公的な相談窓口。

子供が関わる事故の場合、その心のケアは特に慎重に行う必要があります。大人が愛情を持って根気強く寄り添い、必要に応じて専門家の力を借りることが、子供の健やかな回復を助けます。

2. 物損事故を起こした後のメンタル回復と法的解決:弁護士ができるサポート

物損事故を起こした後のメンタルの不調は、事故そのもののショックだけでなく、その後の手続きや相手方とのやり取り、金銭的な問題などによって、さらに増幅されることがあります。精神的な負担を抱えたまま、複雑な対応に追われるのは非常につらいことです。

ここでは、メンタルの回復を図りながら、事故を適切に解決していくために、弁護士がどのようにサポートできるのか、具体的な法的側面や手続きについて解説していきます。特に弁護士費用特約に加入されている方は、積極的に活用を検討しましょう。

2-1. 物損事故を起こした!パニックにならずにまずやるべきことと「お金」の問題(修理費・賠償)

物損事故を起こした直後は、誰でも動揺し、パニックに陥りがちです。しかし、そんな時だからこそ、冷静にやるべきことを一つひとつ確認し、実行することが重要です。これは、ご自身の法的権利を守り、後のトラブルを防ぐためにも不可欠です。

事故直後に必ずやるべきこと

- 負傷者の救護(人身事故の場合):

物損事故と思っていても、相手や同乗者が怪我をしている可能性があります。まず人命救助が最優先です。必要であれば救急車(119番)を呼びましょう。 - 二次事故の防止:

ハザードランプを点灯させ、発煙筒や三角表示板を設置して、後続車に事故があったことを知らせます。可能な範囲で、車を安全な場所(路肩など)に移動させます。 - 警察への連絡(110番):

怪我の有無や事故の大小に関わらず、必ず警察に届け出てください。これは道路交通法上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。警察に届け出ないと、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。警察には、事故の状況を正直に伝えましょう。 - 相手方の確認と連絡先交換:

相手がいる場合は、相手の氏名、住所、連絡先(電話番号)、車のナンバー、加入している自賠責保険・任意保険の会社名、証明書番号などを確認し、メモしておきましょう。運転免許証や車検証を見せてもらうのが確実です。自分の情報(氏名、住所、連絡先、保険会社名など)も相手に伝えます。 - 事故状況の記録・証拠保全:

記憶が新しいうちに、事故の状況(日時、場所、天候、道路状況、信号の色、相手の車の動きなど)をメモしておきましょう。スマートフォンなどで事故現場や車両の損傷状況(ブレーキ痕、衝突箇所、相手車両の損傷など)を様々な角度から写真に撮っておくと、後の過失割合の判断などで重要な証拠となります。ドライブレコーダーの映像も必ず保存しましょう。目撃者がいる場合は、氏名や連絡先を聞いておくと、後々助けになることがあります。 - 保険会社への連絡:

できるだけ早く、ご自身が加入している任意保険会社に事故の報告をしましょう。今後の対応(相手との交渉、修理の手配など)について、指示やアドバイスを受けることができます。

⚠️重要:その場での示談は絶対にしない!

事故現場で口頭での示談(「修理代は全額払います」「これで水に流しましょう」など)は絶対にしてはいけません。

- 後で予想外の高額な請求を受けたり、新たな損害が発覚したりする可能性があります。

- 保険を利用する場合、保険会社の同意なしに示談すると、保険金が支払われなくなることがあります。

示談交渉は、必ず損害額が確定し、保険会社を交えてから、冷静に行いましょう。

気になる「お金」の問題:修理費・賠償はどうなる?

物損事故で最も気になることの一つが、やはり「お金」の問題でしょう。具体的には、壊れた物の修理費や賠償についてです。

- 誰が何を負担するのか?(過失割合):

事故によって生じた損害(車の修理費など)は、基本的に事故の当事者双方の「過失割合」に応じて負担することになります。過失割合とは、事故発生に対する責任の度合いを割合で示したものです(例:「加害者80%:被害者20%」)。過失割合は、警察が決めるものではなく、過去の裁判例などを参考に、当事者(または保険会社)同士の話し合いによって決められます。この交渉が難航することも少なくありません。 - 自分の車の修理費:

自分の車の修理費は、加入している任意保険の「車両保険」を使えば補償されます(契約内容によります)。ただし、車両保険を使うと翌年度以降の保険料が上がる(等級ダウン)ため、修理費の額によっては使わない方が得な場合もあります。また、相手にも過失がある場合は、相手の過失割合分を相手(または相手の保険会社)に請求できます。 - 相手の物の修理費(賠償):

相手の車や、ガードレール、家屋など、相手方の物を壊してしまった場合の損害賠償は、加入している任意保険の「対物賠償責任保険」から支払われます(通常、加入が義務付けられています)。ただし、自分の過失割合分についてのみ支払われます。また、保険の契約金額(支払限度額)を超える損害については、自己負担となります。 - その他の損害:

事故によって車が使えなくなった期間の代車費用(レンタカー代)や、店舗に車が突っ込んだ場合の休業損害なども、賠償の対象となることがあります。これらも基本的には対物賠償責任保険でカバーされますが、どこまでが「事故と相当因果関係のある損害」として認められるかで争いになることもあります。

お金の問題は、保険の契約内容や事故の状況、過失割合によって大きく変わってきます。まずはご自身の保険会社に連絡し、補償内容や手続きの流れを正確に確認することが重要です。不明な点や納得いかない点があれば、遠慮なく質問しましょう。

2-2. その不調、弁護士が軽減できるかも?示談交渉のストレスと心理的負担

物損事故の解決において、避けて通れないのが相手方との「示談交渉」です。示談交渉とは、事故によって生じた損害賠償の金額や支払い方法について、当事者同士(または保険会社を介して)が話し合い、合意する手続きのことです。

この示談交渉が、事故を起こした本人のメンタルにとって、大きなストレス源となることが少なくありません。

示談交渉が精神的な負担になる理由

- 相手方との直接的なやり取り:

保険会社が間に入ってくれる場合もありますが、相手方本人と直接交渉しなければならないケースもあります。事故の相手と冷静に話し合うことは、精神的に大きな負担です。特に、相手が感情的になっていたり、高圧的な態度をとってきたりすると、恐怖や不快感を感じ、交渉自体が苦痛になります。 - 過失割合での対立:

物損事故では、損害額そのものよりも「過失割合」を巡って意見が対立することが非常に多いです。自分では予期せぬ事故だったと思っていても、相手からは「そちらの不注意だ」と主張され、互いに譲らず交渉が平行線になることがあります。このような対立は、精神的な疲労を招きます。 - 専門知識の不足による不安:

損害賠償額の算定や過失割合の判断には、法的な知識や過去の事例に関する知識が必要です。知識がないまま交渉に臨むと、「相手の言い分が正しいのか分からない」「不利な条件を飲まされてしまうのではないか」といった不安が常に付きまといます。 - 時間と労力の負担:

交渉には時間がかかります。相手との連絡、必要書類の準備、保険会社との調整など、多くの時間と労力を費やす必要があり、これが日常生活や仕事にも影響し、ストレスとなります。 - 事故の記憶の再燃:

交渉の過程で、事故の状況について繰り返し話したり、証拠を見返したりすることで、事故の嫌な記憶が何度も呼び起こされ、精神的なショックが再燃してしまうこともあります。

弁護士に依頼するメリット:ストレス軽減と適正な解決

こうした示談交渉のストレスや心理的負担は、弁護士に依頼することで軽減できる可能性があります。

- 交渉窓口の一本化:

弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として、相手方や相手方の保険会社との交渉窓口となります。あなたは相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担から解放されます。 - 法的な専門知識に基づく交渉:

弁護士は、法律と過去の裁判例に基づいて、適正な過失割合や損害賠償額を主張します。知識不足による不安がなくなり、不利な条件で示談してしまうリスクを避けることができます。 - 冷静かつ有利な交渉の展開:

弁護士は感情的にならず、冷静に交渉を進めます。相手方が不合理な主張をしてきても、法的な根拠をもって的確に反論し、あなたにとって有利な解決を目指します。 - 時間と労力の節約:

面倒な手続きや相手との連絡はすべて弁護士に任せることができます。あなたは事故対応に費やす時間と労力から解放され、ご自身のメンタルケアや日常生活に専念できます。

💡弁護士依頼 = メンタルサポート

事故後のメンタルが不安定な時、示談交渉という更なるストレスに立ち向かうのは非常に困難です。弁護士に依頼することは、単に法的な問題を解決するだけでなく、あなたの精神的な負担を軽減し、心の平穏を取り戻すための有効な手段、つまり一種のメンタルサポートともいうことができるでしょう。

物損事故だから弁護士は不要、と考える方もいるかもしれませんが、示談交渉が難航している場合や、相手の対応に強いストレスを感じている場合は、弁護士への相談を積極的に検討する価値があります。特に弁護士費用特約があれば、費用負担を気にせず依頼できる可能性が高いです。

2-3. 弁護士費用特約を賢く活用!物損事故でも弁護士に依頼するメリットとは

「弁護士に相談したいけど、費用が高そう…」

物損事故で精神的に落ち込んでいる上に、示談交渉などでストレスを感じていても、弁護士費用がネックとなって相談をためらってしまう方は少なくありません。

しかし、もしあなたが加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、その心配は大きく軽減されます。この特約を賢く活用することで、費用負担を気にせずに弁護士のサポートを受けることが可能になります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約(通称:弁護士特約、弁護士費用補償特約など)とは、自動車事故に関して弁護士に相談・依頼する際の費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が一定額まで負担してくれる特約のことです。

物損事故でも使えるの?

はい、多くの場合、物損事故であっても弁護士費用特約を利用できます。

「弁護士特約は人身事故の時だけ」と思われがちですが、対物賠償に関するトラブル(過失割合の争い、修理費の交渉など)で弁護士に依頼する場合も、補償の対象となるのが一般的です。

✅ 弁護士費用特約の主なメリット

- 費用の心配なく弁護士に相談・依頼できる: 通常、相談料で10万円まで、弁護士費用(着手金・報酬金など)で300万円までが補償の上限となっていることが多く、物損事故の弁護士費用であれば、ほとんどの場合、この範囲内で収まります(自己負担が発生しないケースが多い)。

- 早期相談・早期解決につながる: 費用を気にせず早い段階で弁護士に相談できるため、問題が複雑化する前に適切なアドバイスを受け、早期解決を図ることができます。

- より有利な条件での解決が期待できる: 弁護士が介入することで、法的に適正な過失割合や賠償額での解決が期待でき、結果的にご自身の不利益を防ぐことにつながります。

- 利用しても保険等級は下がらない(ノーカウント事故): 弁護士費用特約のみを利用しても、翌年度以降の自動車保険の等級は下がりません。そのため、保険料が上がる心配なく、気軽に利用できます。(※保険会社や契約内容により異なる場合があるため、念のためご確認ください)

弁護士費用特約を利用する際の注意点

- 補償範囲と上限額の確認: ご自身の保険契約(またはご家族の保険契約)で、弁護士費用特約が付帯されているか、補償の対象となる事故の種類(物損事故が含まれるか)、補償の上限額などを事前に保険証券や約款で確認しましょう。不明な場合は、保険会社に問い合わせてください。

- 保険会社への事前連絡: 弁護士に正式に依頼する前に、必ず保険会社に連絡し、「弁護士費用特約を利用したい」旨を伝え、承認を得る必要があります。承認なしに依頼を進めると、費用が補償されない可能性があります。

- 弁護士の選択: 依頼する弁護士は、原則として自分で自由に選ぶことができます。保険会社が特定の弁護士を斡旋することもありますが、それに従う義務はありません。交通事故案件に詳しい、信頼できる弁護士をご自身で探すことをお勧めします。(弁護士の探し方は後述します)

- 対象外となるケース: 故意による事故や、こちらの過失が100%であることが明らかな場合など、特約の対象外となるケースもあります。利用条件は保険会社に確認が必要です。

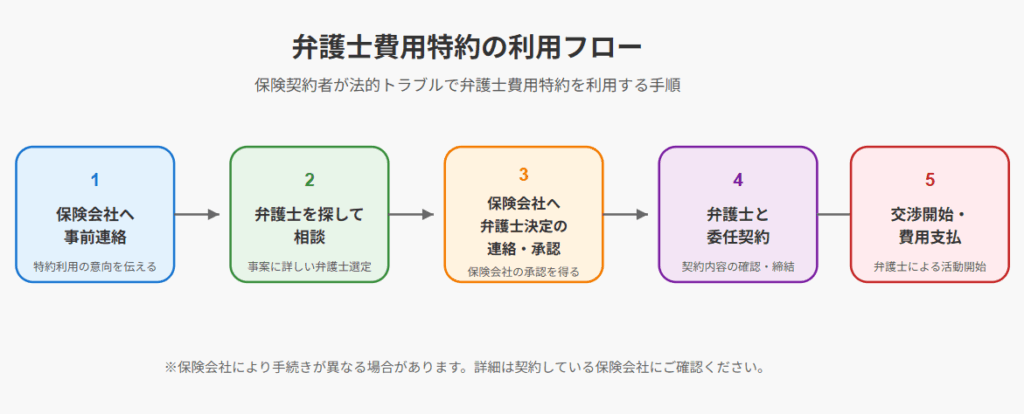

利用の流れ(一般的な例)

- 保険会社へ連絡: 事故報告とは別に、「弁護士費用特約を利用したい」と保険会社に連絡し、利用の可否と手続きを確認します。

- 弁護士を探す: 交通事故に強い弁護士を探し、法律相談を申し込みます。

- 弁護士に相談: 事故の状況や悩みを弁護士に相談し、弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。

- 保険会社へ弁護士決定の連絡(・承認): 依頼する弁護士が決まったら、その旨を保険会社に連絡し、正式な承認を得ます。(弁護士が代行してくれる場合もあります)

- 弁護士と委任契約: 弁護士と委任契約を結び、示談交渉などを依頼します。

- 弁護士費用支払い: 弁護士費用は、保険会社が弁護士に直接支払うか、一旦自分で立て替えて後で保険会社に請求する形式があります。保険会社の指示に従ってください。

図:弁護士費用特約の利用フロー

弁護士費用特約は、物損事故で精神的にも経済的にも負担を感じているあなたにとって、非常に心強い味方となります。「物損事故だから…」と諦めずに、まずはご自身の保険内容を確認し、利用を検討してみてください。

2-4. 物損事故の精神的ショックは慰謝料請求できる?法律上の考え方

物損事故とはいえ、事故を起こしたことによる精神的ショックは非常に大きいものです。「こんなにつらい思いをしているのだから、相手に慰謝料を請求したい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、日本の法律(判例)では、原則として物損事故(物が壊れただけの事故)では、慰謝料は認められていません。

なぜ物損事故では慰謝料が認められないのか?

- 財産的損害の回復が原則: 法律では、物損事故の損害は、壊れた物を修理したり、同等の物の価額を賠償したりすることで回復される(財産的損害の填補)と考えられています。精神的な苦痛は、この財産的損害の回復によって、ある程度は慰謝されるという考え方が根底にあります。

- 精神的苦痛の立証困難性: 物が壊れたことによる精神的な苦痛は、客観的に証明(立証)することが非常に難しいという側面もあります。人によって感じ方が異なり、その程度を金銭に換算することも困難です。

- 訴訟の増大防止: もし物損事故でも広く慰謝料請求を認めると、訴訟が際限なく増える可能性があるため、判例は慎重な立場をとっています。

例外的に慰謝料が認められる可能性のあるケース

原則として認められない物損事故の慰謝料ですが、極めて例外的な状況下では、慰謝料が認められた裁判例も存在します。ただし、これは非常にハードルが高いことを理解しておく必要があります。

考えられる例外的なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。

- 加害者の行為が悪質・反社会的である場合:

- 飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、故意(嫌がらせ目的など)による事故など、加害者の悪質性が極めて高い場合。

- 事故後の対応が著しく不誠実である場合(暴言、脅迫など)。

- 被害者の精神的苦痛が甚大であると客観的に認められる場合:

- ペットが死亡した場合(ペットは法律上「物」扱いですが、家族同然の存在として精神的苦痛が大きいと認められる傾向があります)。

- 自宅に車両が突っ込むなど、平穏な生活が著しく侵害された場合。

- 墓石を損壊されるなど、精神的な拠り所となる物が破壊された場合。

注意: 上記はあくまで可能性であり、これらの状況にあれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。個別の事案ごとに、裁判所が慎重に判断します。物損事故で慰謝料請求を検討する場合は、認められる可能性が低いことを念頭に置いた上で、必ず弁護士に相談し、法的な見解を確認してください。

物損事故による精神的ショックは現実の苦痛ですが、現在の法的な枠組みでは、残念ながら慰謝料という形での金銭的な補償を得ることは原則として難しいのが実情です。

2-5. 事故後のメンタルケアと並行して進めるべき法的手続きのポイント

物損事故の後、心のケアが必要な一方で、事故の解決に向けた法的な手続き(保険会社とのやり取り、相手方との交渉など)も進めなければなりません。メンタルが不安定な中で、これらの手続きを同時進行させるのは容易ではありません。

ここでは、メンタルケアと法的手続きをどのように両立させていけばよいか、そのポイントと注意点を解説します。

両立のポイント

- 無理をしない・休息を優先する:

最も重要なのは、無理をしないことです。事故後のメンタルケアを最優先し、十分な休息をとることを心がけましょう。精神的に不安定な状態で無理に手続きを進めようとすると、判断を誤ったり、症状が悪化したりする可能性があります。「今は休む時」と割り切り、心身の回復に努めることが、結果的にスムーズな解決につながります。 - 一人で抱え込まない・相談する:

手続きのこと、メンタルのこと、一人で抱え込まずに周囲や専門家に相談しましょう。- 家族・友人: 精神的な支えとして、話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になります。手続きの情報収集などを手伝ってもらうのも良いでしょう。

- 保険会社担当者: 手続きの流れや必要書類について、遠慮なく質問しましょう。ただし、相手方の保険会社は必ずしもあなたの利益だけを考えてくれるわけではない点には注意が必要です。

- 医師・カウンセラー: メンタルの不調が続く場合は、専門的なケアを受けましょう。必要であれば、診断書を書いてもらうことも検討します。

- 弁護士: 法的な手続きや相手との交渉は、専門家である弁護士に任せると精神的な負担も軽減されます。弁護士費用特約があれば、費用負担の心配も少ないです。

- 情報を整理し、記録に残す:

事故に関する書類(交通事故証明書、修理見積書、保険会社からの連絡文書など)は一箇所にまとめて保管し、相手方や保険会社とのやり取り(日時、担当者名、内容など)はメモに残しておくようにしましょう。情報が整理されていると、後で状況を確認したり、弁護士に相談したりする際に役立ちます。 - 優先順位をつけて対応する:

事故後は様々な手続きが必要になりますが、一度にすべてをやろうとせず、優先順位をつけましょう。まずは保険会社への連絡など、期限のあるものや重要なものから対応し、焦らず一つひとつ進めていくことが大切です。 - 弁護士への早期相談を検討する:

手続きが複雑に感じたり、相手との交渉に不安があったり、メンタルの負担が大きいと感じたりしたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士に依頼すれば、あなたは法的手続きのストレスから解放され、メンタルケアに専念しやすくなります。

メンタルケアと法的手続きの両立は、バランスが重要です。ご自身の心身の状態を第一に考え、無理のない範囲で、周囲や専門家のサポートを積極的に活用しながら進めていきましょう。

2-6. 早期相談がカギ:交通事故に強い弁護士の見つけ方と相談の流れ

物損事故で弁護士に相談・依頼しようと思っても、「どうやって弁護士を探せばいいの?」「どんな弁護士に頼めばいいの?」と迷ってしまうかもしれません。

交通事故の解決をスムーズに進め、あなたの精神的な負担を軽減するためには、交通事故案件に強く、信頼できる弁護士を早期に見つけることがカギとなります。

交通事故に強い弁護士の探し方

- インターネット検索:

- 注目すべき点:

- 交通事故の解決実績: ホームページに具体的な解決事例や実績が掲載されているか確認しましょう。

- 専門性のアピール: 「交通事故に注力」など、専門性を明確に打ち出しているか。

- 弁護士費用: 費用体系が明確に記載されているか。弁護士費用特約の利用に対応しているか。

- 無料相談の有無: 初回の無料相談を実施している事務所が多いので、活用しましょう。

- 注目すべき点:

- 地域の法律相談センター:

- 各都道府県の弁護士会が運営する法律相談センターでは、比較的安価(または無料)で弁護士に相談できます。担当分野を指定できる場合もあります。

- 法テラス(日本司法支援センター):

- 収入や資産が一定基準以下の方などを対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立替え制度を提供しています。(弁護士費用特約がある場合は通常利用できません)

- 知人・友人の紹介:

- 過去に交通事故で弁護士に依頼した経験のある知人がいれば、紹介してもらうのも一つの方法です。ただし、その弁護士があなたのケースにも適しているかは、別途確認が必要です。

弁護士選びのチェックポイント

無料相談などを利用して、実際に弁護士と話してみて、以下の点をチェックしましょう。

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 専門性と経験 | 交通事故案件の経験は豊富か?物損事故の解決実績はあるか? |

| 説明の分かりやすさ | 専門用語ばかりでなく、丁寧で分かりやすく説明してくれるか?疑問点に的確に答えてくれるか? |

| コミュニケーション | 話しやすい雰囲気か?親身になって話を聞いてくれるか?威圧的でないか?(相性も重要) |

| 費用説明の明確さ | 弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費)について、明確な説明があるか?弁護士費用特約利用時の流れを理解しているか? |

| 今後の見通し | あなたのケースについて、解決までの流れや見通し、リスクなどを具体的に説明してくれるか? |

| 対応の迅速さ | 相談の予約は取りやすかったか?連絡はスムーズか? |

複数の弁護士に相談してみることも有効です。比較検討することで、あなたにとって最も信頼でき、相性の良い弁護士を見つけやすくなります。

弁護士相談の流れ(一般的な例)

- 予約: 電話やウェブサイトから法律相談を予約します。その際に、「交通事故(物損)の相談」「弁護士費用特約を利用したい」旨を伝えておくとスムーズです。

- 資料準備: 相談時に必要な資料(交通事故証明書、事故状況のメモ、写真、保険証券、相手とのやり取りの記録など)を準備しておきましょう。

- 相談: 弁護士に事故の状況や悩んでいることを具体的に話します。事前に聞きたいことをメモしておくと良いでしょう。

- 方針・費用の確認: 弁護士から解決の見通しや弁護士費用についての説明を受けます。疑問点は遠慮なく質問しましょう。

- 依頼の検討: 相談内容を踏まえ、その弁護士に依頼するかどうかを検討します。その場で即決する必要はありません。

早期に信頼できる弁護士を見つけ、相談することが、物損事故による精神的な負担を軽減し、適正な解決への第一歩となります。

2-7. まとめ:物損事故を起こした後のメンタル不調を感じたら、法的サポートも視野に

物損事故は、たとえ相手に怪我がなかったとしても、事故を起こしたご自身のメンタルに深刻な影響を与えることがあります。強いショックや落ち込み、不安、罪悪感、トラウマなどを感じ、日常生活に支障をきたしてしまうケースも少なくありません。

この記事でお伝えしてきた重要なポイントを、最後にまとめておきましょう。

- メンタルの不調は自然な反応、でも放置は禁物:

事故後の精神的ショックや落ち込みは誰にでも起こりうる自然な反応ですが、軽視して放置すると症状悪化・慢性化のリスクがあります。 - 早期のメンタルケアが重要:

十分な休息、信頼できる人への相談を心がけ、必要であれば精神科医やカウンセラーなど専門家の助けを借りましょう。 - 周囲の理解と適切なサポートが力になる:

家族や友人は本人の気持ちに寄り添い、共感し、安易な励ましや非難は避けましょう。 - 子供のケアは特に慎重に:

子供が関わる事故では、行動や体調の変化に注意し、安心感を与え、必要に応じて専門機関に相談しましょう。 - 冷静な初期対応と情報収集を:

事故直後は安全確保、警察・保険会社への連絡、証拠保全などを冷静に行い、その場での示談は絶対に避けてください。 - 示談交渉のストレスは弁護士が軽減:

相手方との示談交渉は大きな精神的負担です。弁護士に依頼すればストレスが大幅に軽減され、適正な解決が期待できます。 - 弁護士費用特約を賢く活用:

弁護士費用特約があれば、物損事故でも費用負担を気にせず弁護士に依頼でき、保険等級にも影響しないことが多いです。 - 物損事故の慰謝料は原則認められない:

精神的ショックが大きくても、物損事故では原則として慰謝料請求は認められません。 - メンタルケアと法手続きは無理なく両立を:

心身の回復を最優先し、一人で抱え込まず、専門家のサポートを活用しましょう。 - 信頼できる弁護士への早期相談が解決のカギ:

交通事故に強い弁護士への早期相談が、精神的な負担の軽減とスムーズな解決につながります。

物損事故を起こしてしまい、メンタルの不調や今後の手続きに不安を感じているなら、どうか一人で悩まないでください。

まずはご自身の心と体のケアを大切にし、そして法的な問題については、弁護士という専門家に相談するという選択肢があることを思い出してください。

弁護士費用特約の有無を確認し、無料相談などを利用して、一歩を踏み出すことが、あなたの心の平穏と事故の円満な解決への道を開くはずです。