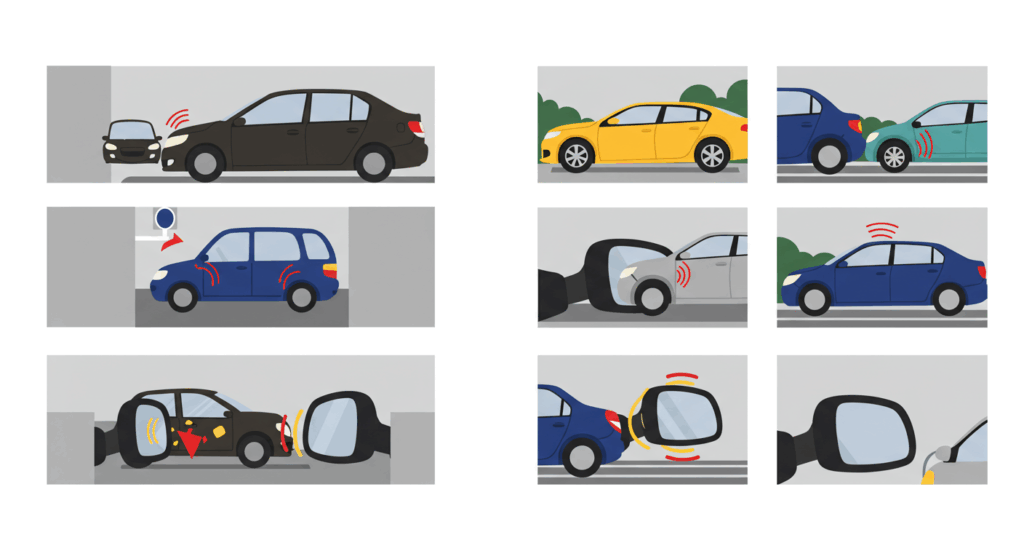

「サイドミラーをぶつけられた!」そんな経験はありませんか? 狭い道でのすれ違いざまにミラーをぶつけられたり、駐車場でサイドミラーをぶつけられたりするのは、残念ながらよくあることです。軽い接触でサイドミラーに傷なしと油断していたら、後日、相手から連絡があったり、逆に警察から連絡が来て驚くケースも。また、「これくらいなら…」と警察呼ばなかったことが、後々大きなトラブルに発展することも少なくありません。特に、信号待ちでミラーをぶつけられた場合や、接触したサイドミラーをぶつかった人がそのまま走り去ってしまった場合など、状況は様々です。

この記事では、万が一サイドミラーをぶつけられた場合に、あなたが取るべき初期対応から、示談交渉の注意点、そして多くの方が加入している自動車保険の「弁護士費用特約」を活用して、専門家である弁護士に依頼するメリットまで、詳しく解説します。この記事を読めば、突然の事故にも冷静に対処し、ご自身の権利をしっかりと守るための知識が身につきます。

主要なポイント

- 事故直後は冷静な初期対応(安全確保、状況確認、情報交換、警察への連絡)が最重要。

- 警察への届出は必須。怠ると法的義務違反や保険請求での不利益が生じる。

- 傷がない場合でも油断禁物。内部損傷や相手への加害の可能性も。

- 安易な現場での示談は絶対に避ける。後からの追加請求は困難。

- 駐車場や信号待ち、すれ違いなど、状況に応じた適切な対応と過失割合の理解が必要。

- 弁護士費用特約を活用すれば、費用負担なく弁護士に交渉を依頼でき、有利な解決が期待できる。

目次

1. サイドミラーをぶつけられた!まず確認すべきことと初期対応

予期せぬサイドミラーへの接触事故。突然の出来事に、誰しも動揺してしまうものです。しかし、こんな時こそ冷静さを保ち、適切な初期対応を順序立てて行うことが、後のトラブルを防ぎ、スムーズな解決への第一歩となります。ここでは、サイドミラーをぶつけられた直後に、まず何をすべきか、具体的な行動を詳しく見ていきましょう。

- 1-1 冷静に状況を確認:サイドミラーの損傷と相手の有無

- 1-2 相手がいる場合:氏名、連絡先、車両情報を記録

- 1-3 相手がいない場合:警察への連絡と証拠の確保

- 1-4 サイドミラーに傷がない場合でも油断は禁物

- 1-5 警察から連絡が来た場合の適切な対応

- 1-6 警察を呼ばなかった場合の注意点と後悔しないための行動

1-1 冷静に状況を確認:サイドミラーの損傷と相手の有無

事故が発生したら、まずは深呼吸をして落ち着くことが大切です。パニックにならず、以下の点を確認しましょう。

- 安全の確保: まず、ご自身と同乗者の安全を確認してください。後続車からの追突など、二次的な事故を防ぐため、可能であれば車両を安全な場所(路肩や空いているスペースなど)に移動させましょう。ハザードランプを点灯させることも忘れずに。

- サイドミラーの損傷具合の確認: 落ち着いたら、ぶつけられたサイドミラーの状態を詳しく確認します。

- 外観: 鏡の部分にひび割れや破損はないか?ミラーカバーに擦り傷や凹み、割れはないか?

- 機能: 電動格納機能は正常に作動するか?ミラーの角度調整はできるか?ウィンカー付きミラーの場合、点灯するか?

- 見た目には軽微な傷でも、内部のツメ、モーターや配線が損傷している可能性もあります。少しでも違和感があれば、メモしておきましょう。

- 相手の確認: 接触した相手(車両や人)がその場にいるか、それとも走り去ってしまった(当て逃げ)かを確認します。相手がいる場合は、決して感情的にならず、冷静に対応することが重要です。

この最初の状況把握が、次に行うべき行動を決定する上で基本となります。

1-2 相手がいる場合:氏名、連絡先、車両情報を記録

接触した相手が現場に留まっている場合は、警察に110番した上、以下の情報を交換・記録してください。これは、後の示談交渉や保険会社への連絡に不可欠な情報です。

- 相手の基本情報:

- 氏名(フルネーム)

- 住所

- 電話番号(携帯電話など、確実に連絡が取れる番号)

- 相手の車両情報:

- ナンバープレート(車両番号) – 写真に撮っておくと確実です。

- 車種と色

- 相手の加入している自動車保険(任意保険):

- 保険会社名

- 証券番号

- 契約者名(運転者と異なる場合)

- 相手の勤務先(可能であれば): 業務中の事故などの場合に必要となることがあります。

これらの情報は、運転免許証や車検証を見せてもらい、正確に記録することが望ましいです。相手が情報提供を渋る場合でも、落ち着いて必要性を説明し、協力を求めましょう。もし相手が非協力的な場合は、その旨も警察に伝えましょう。

注意点: この段階で、過失割合や賠償について相手と口約束や念書を交わすことは絶対に避けてください。事故状況の認識が異なっていたり、後で予想外の損害が判明したりする可能性があるためです。情報の交換と記録に徹しましょう。

1-3 相手がいない場合:警察への連絡と証拠の確保

もし相手が接触後に停止せず走り去ってしまった場合、それは「当て逃げ」にあたります。この場合は、ためらわずに直ちに110番通報してください。

- 警察への通報:

- 「いつ」「どこで」事故があったかを正確に伝えます。目標物(交差点名、店舗名、電柱番号など)を伝えると場所を特定しやすくなります。

- 「どのような状況で」ぶつけられたかを説明します(例:「駐車場に停車中」「狭い道をすれ違いざまに」)。

- 相手車両について覚えている情報(ナンバーの一部、車種、色、特徴、逃走方向など)をできる限り伝えます。どんな些細な情報でも、犯人特定の手がかりになる可能性があります。

- 警察への通報は、事故の事実を公的に記録し、後の保険請求等に必要な「交通事故証明書」を発行してもらうための必須手続きです。これがないと、自身の車両保険を使う際や、犯人が見つかった場合に賠償請求する際に、大きな支障が出ます。

- 証拠の確保: 警察の到着を待つ間、または警察への通報後に、以下の証拠を可能な限り確保・保全しましょう。これは当て逃げ犯の特定や、後の損害賠償請求に非常に重要です。

- 損傷箇所の写真撮影: サイドミラーの傷や破損状況が鮮明にわかるように、様々な角度から複数枚撮影します。可能であれば、車両全体や事故現場の状況(道路幅、停止位置など)も一緒に撮影しておくと、状況証拠として役立ちます。

- ドライブレコーダー映像の確認・保存: ご自身の車にドライブレコーダーが搭載されている場合は、事故の瞬間や相手車両が映っているか必ず確認してください。データが上書きされないように、SDカードを抜くか、録画保護機能を使って映像を確実に保存しましょう。常時撮影型のドライブレコーダーは、駐車中の当て逃げ対策としても有効です。

- 目撃者の確保: 周囲に事故の瞬間を見ていた人がいれば、勇気を出して声をかけ、氏名と連絡先を聞き、後日証言をお願いできるか確認しましょう。目撃者の証言は、特に当て逃げの場合、有力な証拠となり得ます。

- 周辺の防犯カメラの確認: 事故現場が駐車場、店舗前、住宅街などの場合は、周辺に防犯カメラが設置されていないか確認します。設置されている場合は、管理者(店舗、駐車場管理会社、マンション管理組合など)に連絡し、事故があった時間帯の映像を確認・提供してもらえないか依頼しましょう。警察を通じて依頼することで、協力を得やすくなる場合もあります。

当て逃げは悪質な行為であり、犯人が見つかれば当然、損害賠償を請求できます。諦めずに、できる限りの証拠を集めることが重要です。

1-4 サイドミラーに傷がない場合でも油断は禁物

「コツン」と軽い音がしたものの、サイドミラーを見ても目立った傷や割れが見当たらない。そんな時、「まあ、いいか」とその場を離れてしまうのは非常に危険です。

- 内部機構の損傷リスク: サイドミラーは、見た目以上に複雑な構造をしています。特に内部のつめはもとより、電動格納機能や角度調整モーター、ヒーター、ウィンカーなどが内蔵されている場合、外観に異常がなくても、内部の部品が衝撃で破損している可能性があります。後日、「ミラーが動かなくなった」「異音がする」「ウィンカーが点かない」といった不具合が発生することがあります。

- 相手車両への加害リスク: ご自身のミラーは無傷でも、接触した相手の車両(特にボディなど)に傷や凹みをつけてしまっている可能性があります。相手が後で被害に気づき、警察に通報した場合、あなたが「当て逃げ」として扱われてしまうリスクがあります。

- 警察への報告義務: 道路交通法では、交通事故が発生した場合、損傷の程度に関わらず、警察に報告する義務が運転者に課せられています。たとえ傷がないように見えても、接触があった以上は物損事故として扱われるため、報告義務があります。これを怠ると、後述するような法的責任を問われる可能性があります。

したがって、サイドミラーに傷がないように見えても、接触の事実があった場合は、必ず以下の対応をとってください。

- 相手がいる場合: 必ず警察に連絡した後、連絡先を交換し、「念のため後日何かあれば連絡します(連絡ください)」と伝えておく。

- 相手がいない場合(または相手と別れた後): 必ず警察に連絡し、事故があった旨を届け出る。

- 自身の保険会社への連絡: 事故があった事実を報告しておく(保険を使用するかどうかは後で判断できます)。

「傷がないから大丈夫」という自己判断は禁物です。後々のトラブルを避けるためにも、接触があった際は必ず警察への報告を行いましょう。

1-5 警察から連絡が来た場合の適切な対応

事故発生時、あるいは後日になって、警察から「交通事故の件で」と連絡が入ることがあります。これは、相手方が通報した場合、当て逃げの捜査であなたの車両が特定された場合、あるいは目撃情報などから連絡があった場合などが考えられます。

突然の警察からの連絡に驚くかもしれませんが、冷静かつ誠実に対応することが重要です。

- 正直な状況説明: まずは正直に、事故(接触)があった日時、場所、状況、そしてその時のご自身の認識(接触に気づいていたか、気づかなかったかなど)を説明しましょう。記憶が曖昧な場合は、無理に取り繕わず、正直に「はっきり覚えていない」と伝えることも大切です。嘘をついたり、不自然な言い逃れをしたりすると、かえって状況を悪化させる可能性があります。

- 出頭要請への対応: 事情聴取のために警察署への出頭を求められることがあります。やましいことがなくても、事故の当事者として話を聞かれることはあります。正当な理由なく出頭を拒否することは避けるべきです。日程調整が必要な場合は、その旨を伝えましょう。

- 供述調書の確認: 警察での事情聴取の内容は、「供述調書」という書類にまとめられます。この調書は、後の示談交渉や、万が一刑事事件として扱われる場合に重要な証拠となります。警察官が作成した調書の内容をよく読み、ご自身の認識と異なる点や、納得できない点があれば、署名・捺印する前に必ず訂正を求める権利があります。内容に納得してから署名・捺印するようにしましょう。

- 不安な場合は弁護士へ相談: 警察の対応に威圧感を感じる、自身の認識と異なる事実で話が進められそう、逮捕の可能性を示唆されたなど、対応に強い不安を感じる場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、警察への対応方法について具体的なアドバイスをくれたり、必要であれば事情聴取に同行したりすることができます。

警察からの連絡は、事故解決プロセスの一部です。誠実に対応しつつも、自身の権利を守る意識を持つことが大切です。

1-6 警察を呼ばなかった場合の注意点と後悔しないための行動

「サイドミラーが少し擦れただけ」「相手も『いいですよ』と言っているし」「急いでいるから」…様々な理由で、事故現場で警察を呼ばずに済ませてしまうケースがあります。しかし、これは極めてリスクの高い行為であり、後々大きな後悔につながる可能性があります。

警察を呼ばなかった場合に、具体的にどのような問題が生じるのでしょうか?

- ① 道路交通法上の報告義務違反: 日本の法律(道路交通法第72条)では、交通事故を起こした運転者(加害者・被害者を問わず)は、直ちに事故の内容を警察官に報告する義務があると定められています。この義務を怠ると、「報告義務違反」として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。「被害者だから報告しなくても良い」ということはありません。

- ② 交通事故証明書が発行されない: 警察に届けないと、事故があったことを公的に証明する「交通事故証明書」が発行されません。この証明書は、以下のような様々な手続きで必要不可欠です。

- 自身の自動車保険(車両保険など)を使って修理する場合

- 相手方の保険会社に損害賠償を請求する場合

- 通勤中や業務中の事故で労災保険を申請する場合

- ③ 実況見分が行われず、客観的な証拠が残らない: 警察を呼べば、通常「実況見分」が行われ、事故現場の状況、車両の位置、損傷状態などが詳細に記録された「実況見分調書」が作成されます(人身事故の場合。物損事故では簡略化されることもあります。この場合、通常、物件事故報告書という書類が作成されます。)。警察への届出がないと、この客観的な記録が一切残りません。そのため、後日、事故の状況や過失割合について相手方と意見が食い違った場合、水掛け論になりやすく、自身の主張を裏付ける証拠が乏しくなり、不利な状況に陥る可能性があります。

- ④ 損害賠償請求が困難になる: 事故直後は大丈夫だと思っていても、後日、サイドミラーの内部機構の故障が判明したり、あるいは事故の衝撃でむちうち等の症状が出たりすることがあります。しかし、警察への届出がないと、それらの損害や怪我が本当にその事故によるものなのかを証明することが非常に困難になります。特に、現場で「示談」として金銭のやり取りなどをしてしまうと、後から新たな損害が発覚しても、原則として追加の請求は認められません。

- ⑤ 「当て逃げ」として扱われるリスク: 警察に届け出ずに現場を立ち去った場合、たとえあなたに悪気がなくても、後日相手方が警察に通報すれば、あなたが「当て逃げ」(報告義務違反および危険防止措置義務違反)をしたとして捜査の対象となる可能性があります。当て逃げと判断されると、免許停止などの行政処分や、刑事罰を受けるリスクがあります。

このように、警察への届出を怠ることは、百害あって一利なしです。

もし、事故直後に警察を呼ばなかった場合でも、事故に気づいた時点、あるいは警察への届出が必要だと認識した時点で、速やかに警察に連絡しましょう。緊急でない場合は、110番ではなく、警察相談専用電話「#9110」に電話するか、最寄りの警察署の交通課に直接出向いて事情を説明し、届け出を行うことが推奨されます。

遅れて届け出たからといって、当初の報告義務違反が完全に免責されるわけではありませんが、正直に申告することで、処罰が軽減されたり、事故証明書の発行に向けた手続きが進められたりする可能性があります。何もしないよりは格段に良い対応です。対応に迷う場合は、弁護士に相談することも有効な手段です。

2. サイドミラーをぶつけられた後の示談交渉と弁護士の必要性

事故直後の初期対応が一段落したら、次はいよいよ損害の回復、つまり示談交渉(じだんこうしょう)のステップに進みます。サイドミラーの修理費用はいくらかかるのか? 過失割合はどうなるのか? 多くの場合、お互いの保険会社が間に入って交渉を進めますが、ここにも注意すべき点がたくさんあります。特に、相手方の保険会社の提示する条件が必ずしも適切とは限りません。ここでは、示談交渉の基本的な進め方から、様々な事故状況における注意点、そしていざという時に頼りになる「弁護士費用特約」の活用法まで、詳しく解説していきます。

- 2-1 サイドミラーをぶつけた相手との示談交渉の進め方

- 2-2 駐車場でサイドミラーをぶつけられた場合の注意点

- 2-3 信号待ちでミラーをぶつけられた際の法的責任

- 2-4 すれ違いざまにサイドミラーをぶつけられた時の過失割合

- 2-5 サイドミラーの接触事故はよくある?類似事例と対応

- 2-6 弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼するメリット

- 2-7 【まとめ】サイドミラーをぶつけられたら弁護士に相談して適切な解決を

2-1 サイドミラーをぶつけた相手との示談交渉の進め方

示談交渉とは、交通事故によって発生した損害(サイドミラー事故の場合は主に修理費用)について、当事者間(または代理人である保険会社や弁護士)で話し合い、最終的な解決条件について合意を目指すプロセスです。

- 保険会社を通じた交渉が基本: 事故後は、速やかにご自身が加入している自動車保険会社に連絡しましょう。通常、双方の保険会社の担当者が連絡を取り合い、専門的な知識に基づいて交渉を進めてくれます。これが最も一般的でスムーズな方法です。

- 絶対に避けるべき!現場での安易な示談: 事故現場で、特に加害者側から「警察を呼ばずに、ここで示談金(修理代など)を支払うから許してほしい」といった提案があっても、絶対に応じてはいけません。その場では正確な修理費用は分かりませんし、後からミラー内部の故障が見つかる可能性もあります。一度示談が成立してしまうと、原則として後から追加の請求をすることは極めて困難になります。「示談書」はもちろん、口約束であっても示談は成立しうるため、賠償に関する話は必ず保険会社や専門家を介して行うようにしましょう。

- 交渉のポイントは「修理費用」と「過失割合」: 示談交渉の中心となるのは、主に以下の2点です。

- 損害額(修理費用)の確定: 損傷したサイドミラーの修理にかかる費用を、ディーラーや修理工場からの見積もりをもとに確定します。なお、サイドミラーはメーカーにもよりますが、通常アセンブリ(複合部品)として供給されており、丸ごと取り換えざるを得なくなることが多いです(修理費としては、5万~10万円程度が想定されます)。カバーだけ供給されている場合、カバーのみの取替ができますが、内部に損傷が及んでいる場合には、やはりサイドミラー本体の取替も必要になります。

- 過失割合の決定: 事故が発生した責任が、双方にどれくらいの割合であるかを決定します。例えば、過失割合が「相手80%:自分20%」で修理費用が10万円だった場合、相手に請求できるのは8万円(10万円 × 80%)となり、相手からは相手の修理費の20%の請求を受けることになります。

- 証拠の重要性: 交渉を有利に進め、ご自身の主張を認めてもらうためには、客観的な証拠が何よりも重要です。

- 警察への届出: 交通事故証明書や物件事故報告書は、事故の事実と状況を公的に示す基本資料となります。

- 写真・映像: 事故直後に撮影した損傷箇所や現場の写真、ドライブレコーダーの映像は、事故状況や相手の挙動を示す強力な証拠です。

- 目撃者の証言: 第三者である目撃者の証言も、有力な証拠となり得ます。

- 冷静なコミュニケーション: 交渉は保険会社に任せるのが基本ですが、ご自身で相手方と直接話す必要がある場合でも、感情的にならず、冷静に、かつ記録(メモや録音)を取りながら進めることが望ましいです。

示談交渉は、裁判によらずに問題を解決するための手続きですが、ご自身の正当な権利が守られるよう、適切な知識と証拠をもって臨むことが大切です。保険会社は味方ですが、時には保険会社独自の基準で交渉を進めることもあるため、提示された条件に疑問を感じたら、鵜呑みにせず、信頼できる方への相談も検討しましょう。

2-2 駐車場でサイドミラーをぶつけられた場合の注意点

スーパーマーケット、ショッピングモール、コインパーキングなど、駐車場はサイドミラーの接触事故が非常に起こりやすい場所の一つです。特に以下の点に注意が必要です。

- 当て逃げのリスクが高い: 駐車スペースに停めている間に、いつの間にかサイドミラーをぶつけられ、加害者がそのまま走り去ってしまう「当て逃げ」が後を絶ちません。戻ってきたらミラーが破損していた、という場合は、1-3で説明した対応(すぐに警察へ通報、証拠の確保)を徹底しましょう。

- 防犯カメラ映像が鍵: 多くの駐車場には防犯カメラが設置されています。当て逃げされた場合、この映像が犯人特定の唯一の手がかりになることも少なくありません。速やかに駐車場管理者に連絡し、事故があった時間帯の映像を確認・保存してもらえるよう依頼しましょう。警察に届け出ていれば、警察を通じて映像提供を依頼することも可能です。ただし、映像の保存期間は限られていることが多いため、事故に気づいたらすぐに行動することが重要です。

- 複雑な過失割合: 駐車場内の事故は、通路でのすれ違い、駐車スペースへの出入り、ドアの開閉時など、様々な状況で発生します。

- 停車中の車への接触: 基本的には動いていた側の過失が大きくなります。

- 通路でのすれ違い: 基本は50:50から、状況に応じて修正されます(後述)。

- 駐車スペースへの出入り時: 通路を直進する車と、スペースから出ようとする車との事故では、一般的にスペースから出る側の過失が大きくなる傾向があります。

- 具体的な状況によって過失割合は大きく変動するため、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言が特に重要になります。

- 駐車場管理者への報告: 事故が発生したら、警察への通報と合わせて、駐車場の管理者(管理事務所や店舗など)にも報告しておきましょう。事故対応に関するルールが定められている場合や、相手方の特定、防犯カメラ映像の提供などで協力が得られる可能性があります。

駐車場という閉鎖された空間特有の難しさがありますが、迅速な対応と証拠確保が解決への道を開きます。

2-3 信号待ちでミラーをぶつけられた際の法的責任

赤信号や渋滞などで、あなたが正規の停止線や車線内で適切に停車している最中に、後続車やすり抜けてきたバイク、隣の車線を走行中の車などにサイドミラーをぶつけられた場合。このケースでは、原則としてぶつけてきた相手方(動いていた側)の過失が100%と判断される可能性が極めて高いです。

- 停車車両の保護: 適切に停止している車両に対して、動いている車両が接触した場合、動いていた側には前方不注意や安全確認義務違反があったとみなされるのが一般的です。停止している車両側には、通常、事故を回避する義務はありません。

- 例外的なケース: ただし、ごく稀に、停車していた側の過失が問われる可能性もゼロではありません。例えば、

- サイドミラーだけ車線外に出ている。また、車線を大きくはみ出して停車していた。

- 急ブレーキが不必要であった(追突の場合)。

- ハザードランプも点けずに駐停車禁止場所で停車していた。

- 証拠の重要性: このようなケースで最も有効な証拠は、ドライブレコーダーの映像です。自車が完全に停止していたこと、適切な場所に停車していたこと、相手車両が動いて接触してきた状況が明確に記録されていれば、相手方の100%過失を立証する上で非常に強力な証拠となります。警察が作成する実況見分調書・物件事故報告書に記録された停止位置なども、客観的な証拠として役立ちます。

双方動いていた事故と比べて、状況が比較的明確なため、過失割合についての争いは少ない傾向にありますが、それでも油断せず、証拠を確保し、適切に手続きを進めることが重要です。

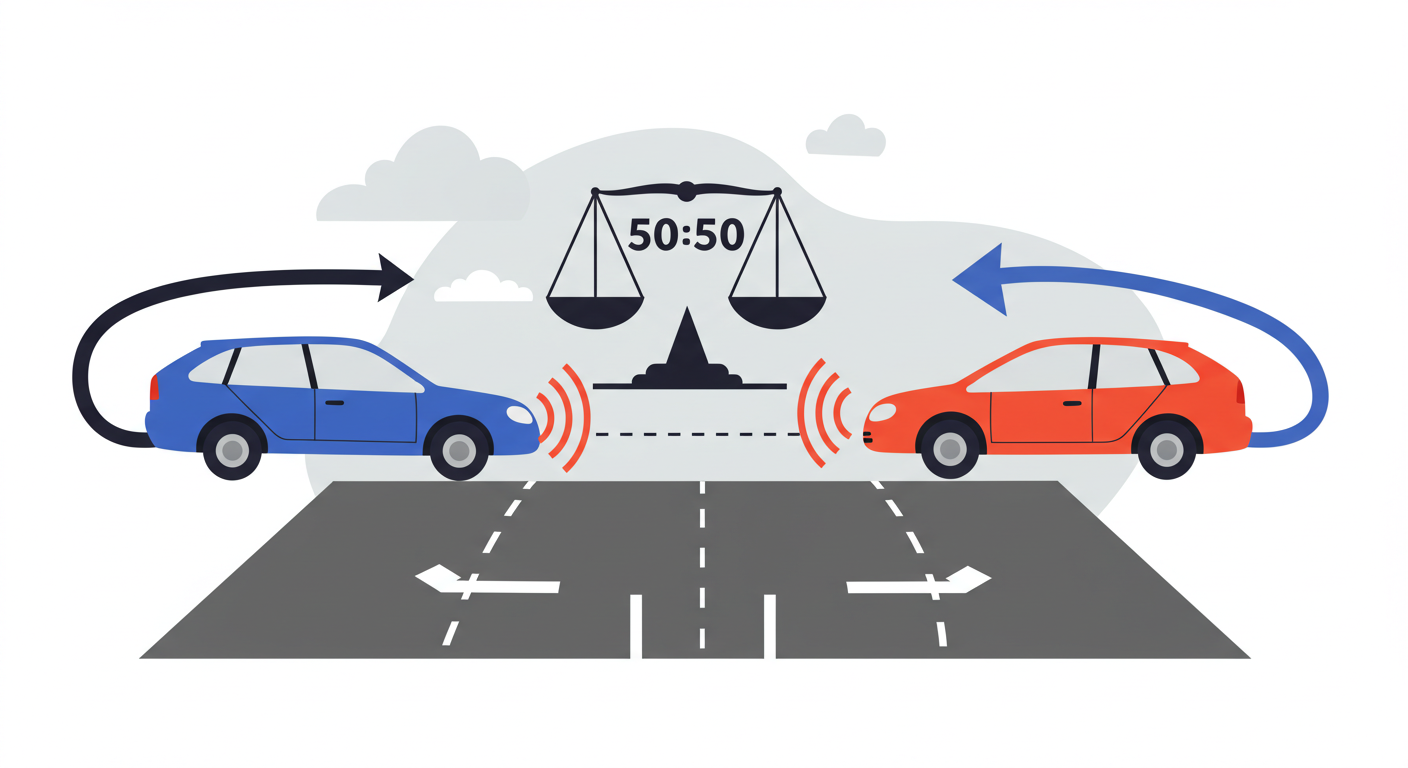

2-4 すれ違いざまにサイドミラーをぶつけられた時の過失割合

センターラインのない狭い住宅街の道路や、山道などで、対向車とすれ違う際にサイドミラー同士が接触してしまう事故。これも非常に頻繁に発生する事故類型です。

- 基本過失割合は50:50: このような状況で、双方が走行中に接触した場合、基本的な過失割合は「50%:50%(五分五分)」とされることが一般的です。これは、狭い道路を通行する際には、双方の運転者に、対向車に注意し、安全な速度と方法で進行する義務(減速、左側への寄与、一時停止など)があるとされるため、接触したということは双方に何らかの注意不足があったと推定されるからです。

- 過失割合が修正される要素: ただし、この50:50はあくまで基本的な考え方であり、具体的な事故状況に応じて過失割合は修正されます。主な修正要素(過失割合が変わる要因)としては、以下のようなものが挙げられます。

- センターラインオーバー: センターライン(中央線)がある道路で、一方の車両が明らかにセンターラインをはみ出していた場合、はみ出した側の過失が大きくなります。

- 減速・回避措置の有無: 狭路にもかかわらず、一方の車両が減速しなかったり、左に寄るなどの回避措置を怠ったりした場合、その車両の過失が大きくなります。

- 待機中の車両への接触: 一方の車両が対向車に気づき、既に道路の左端に寄って停止または徐行して待機していたにもかかわらず、もう一方の車両が接触してきた場合、接触してきた側の過失が大幅に大きくなります。

- 速度超過・著しい操作ミス: 一方の車両に明らかな速度超過や、前方不注意、急なハンドル操作などの著しい過失があった場合、その車両の過失が大きくなります。

- 証拠がなければ50:50を提案されることが多い: これらの修正要素を主張し、基本の50:50から自分に有利な過失割合(例えば、相手70%:自分30%など)を認めさせるためには、客観的な証拠が決定的に重要です。

- ドライブレコーダー: 最も有力な証拠です。自車の走行位置(車線内のどのあたりを走っていたか)、相手車両の動き、接触の瞬間などが記録されていれば、過失割合の判断に大きな影響を与えます。

- 目撃者の証言: 第三者の客観的な証言も有効です。ただし、被害者に関係のある同乗者の証言では弱いこともあります。

- 警察の実況見分調書: 道路幅、車両の停止位置、接触箇所などが記録されており、重要な参考資料となります。

- これらの証拠がない場合、双方の主張が食い違うと水掛け論になり、結局50:50のまま解決せざるを得なくなるケースも少なくありません。

- 専門家への相談: すれ違い事故の過失割合は、具体的な状況の解釈を巡って争いになりやすい典型例です。相手方の保険会社が提示する過失割合(特に50:50)に納得がいかない場合は、安易に同意せず、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、ドライブレコーダー映像などの証拠を分析し、法的な観点から適切な過失割合を主張してくれます。

すれ違い時のミラー接触事故では、「お互い様」という意識が働きやすいかもしれませんが、安易な妥協は禁物です。ドライブレコーダーなどの客観的証拠の有無が、最終的な負担額を大きく左右する可能性があることを覚えておきましょう。

2-5 サイドミラーの接触事故はよくある?類似事例と対応

結論から言うと、サイドミラーの接触事故は、交通事故の中でも非常に発生頻度の高い、ありふれた事故の一つです。特に、以下のような場所や状況で多く発生しています。

- 狭い生活道路でのすれ違い

- 駐車場内での走行・駐車時

- 路肩に停車中の車両の横を通過する際

- バイクや自転車のすり抜け

事故が「よくある」からといって、その対応を軽んじて良いわけでは決してありません。むしろ、頻繁に起こるからこそ、適切な対応手順が存在します。本記事で繰り返し述べてきた、

- 冷静な初期対応(安全確保、状況確認、情報交換)

- 警察への確実な届出(相手が現場にいる、いないに関わらず届出する)

- 証拠の確保(写真、ドラレコ、目撃者)

- 保険会社への連絡

- 安易な現場示談の拒否

- 必要に応じた専門家(弁護士)への相談

という一連の流れこそが、ありふれた事故だからこそ遵守すべき基本原則なのです。

過去の類似事例(例えば、接触したかどうかわからなかったが、後日相手が警察に届け出て、警察から連絡が来たケースなど)を見ても、「たいしたことない」「傷がないから大丈夫」といった自己判断がいかに危険かがわかります。

「よくある事故」であるということは、裏を返せば、あなたが特別な不運に見舞われたわけではないということです。多くの人が同様の経験をし、適切な手続きを経て解決しています。焦らず、慌てず、定められた手順に従って対応することが、最終的にご自身の不利益を防ぎ、納得のいく解決に至るための最善の方法です。

2-6 弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼するメリット

サイドミラーの修理費用は、車種・メーカーにもよりますが、先ほど述べたように、通常アセンブリ(複合部品)として供給されており、丸ごと取り換えざるを得なくなることが多いです(修理費としては、5万~10万円程度が想定されます)。カバーだけ供給されている場合、カバーのみの取替ができますが、内部に損傷が及んでいる場合には、やはりサイドミラー本体の取替も必要になります。ただ、「わざわざ弁護士に依頼するのは費用倒れになるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここで注目したいのが、多くの自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」(保険会社によって名称は異なります)です。

- 弁護士費用特約とは?: これは、交通事故の被害に遭った際、相手方との示談交渉や訴訟などを弁護士に依頼する場合にかかる費用(相談料、着手金、報酬金など)を、ご自身が加入している保険会社が代わりに支払ってくれるという、非常に心強い特約です。一般的に、1事故につき最大300万円程度まで補償されるものが多く、多くの場合、この範囲内で弁護士費用を賄うことができます。

- 費用負担なく専門家を頼れる: この特約を使えば、原則として自己負担なく、あるいはごくわずかな負担で、交通事故問題のプロである弁護士に相談・依頼することが可能になります。これにより、「費用倒れ」を心配することなく、専門家のサポートを受けることができるのです。多くの法律事務所が、この特約を利用した交通事故の相談・依頼を積極的に受け入れています。

- 弁護士に依頼する具体的なメリット:

- 対等な交渉力: 相手方が保険会社の場合、担当者は交渉のプロです。個人で対等に渡り合うのは容易ではありません。弁護士は、法律や過去の判例といった専門知識を武器に、相手方保険会社と対等な立場で交渉を進めることができます。

- 適正な賠償額の獲得: 保険会社が提示する示談金は、必ずしも裁判所の基準(弁護士基準)に基づいているとは限りません。弁護士は、より正当で高額な裁判基準での解決を目指し交渉するため、結果的に受け取れる賠償額が増える可能性があります。

- 適切な過失割合の主張: 特に争いになりやすい過失割合について、ドライブレコーダー映像などの証拠を法的に分析し、依頼者にとって最も有利な過失割合を主張してくれます。

- 証拠収集のサポート: どのような証拠が有効か、どうすれば入手できるか(例:警察の実況見分調書の取り寄せなど)を熟知しており、適切なアドバイスや代行をしてくれます。

- 精神的・時間的負担の軽減: 相手方や保険会社との煩雑でストレスの多いやり取りを全て任せられるため、被害者は治療や日常生活に専念できます。

- 示談不成立時の対応: 交渉が決裂した場合のADR(裁判外紛争解決手続、例:日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター)の利用申立てや、最終手段である訴訟(裁判)の手続きも、スムーズに任せることができます。

- 特約利用が特に推奨されるケース:

- 過失割合に納得がいかない場合

- サイドミラーの修理費に争いがある場合(カバーのみか、本体も含むかなど)

- 相手方保険会社の提示額が低いと感じる場合

- 相手方が無保険の場合や、交渉が難航している場合

- 相手方が弁護士を立ててきた場合

- 手続きが複雑で、自分一人で対応するのが不安な場合

- 自分の保険会社の担当者だけでなく、弁護士の意見の効いてみたい場合

- まずはご自身の保険証券を確認!: この便利な特約も、ご自身の自動車保険に付帯されていなければ利用できません。まずは保険証券や契約内容を確認し、弁護士費用特約が付いているか、利用条件(適用範囲など)はどうなっているかを確認しましょう。不明な場合は、保険会社や代理店に問い合わせてみてください。

弁護士費用特約は、交通事故における「情報の非対称性」や「交渉力の格差」を埋め、被害者が泣き寝入りすることなく、正当な権利を実現するための重要なセーフティネットです。サイドミラーの事故だからと軽視せず、この特約の存在を思い出してください。

2-7 【まとめ】サイドミラーをぶつけられたら弁護士に相談して適切な解決を

この記事では、「サイドミラーをぶつけられた」という、誰にでも起こりうる状況に焦点を当て、その対処法と解決策を詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 事故直後の初期対応が最重要:

- 冷静に安全確保と状況確認(ミラーの損傷、相手の有無)。

- 相手がいれば直ちに警察へ通報し、情報交換(氏名、連絡先、車両、保険情報)。

- 相手がいなければ(当て逃げ)直ちに警察へ通報し、証拠確保(写真、ドラレコ、目撃者、防犯カメラ)。

- 警察への届出は絶対条件:

- 損傷の大小に関わらず、相手がいるいないに関わらず、報告は法的義務。怠ると罰則の可能性。

- 交通事故証明書が発行されず、保険請求や賠償請求に重大な支障。

- 傷がないように見えても必ず届け出る。後日でも諦めずに連絡を。

- 安易な現場示談は厳禁:

- その場での口約束や金銭授受は絶対に避ける。

- 後からの追加請求は原則不可能。

- 示談交渉は慎重に:

- 保険会社任せにせず、提示内容(特に過失割合)に疑問があれば専門家に相談。

- 駐車場、信号待ち、すれ違いなど、状況に応じた過失割合の基本を理解しておく。

- ドライブレコーダーなどの客観的証拠が交渉を有利に進める鍵。

- 弁護士費用特約を最大限に活用:

- 費用負担なく弁護士に相談・依頼できる強力な味方。

- 専門家による交渉で、適正な過失割合と賠償額の獲得が期待できる。

- 煩雑な手続きや相手とのやり取りから解放され、精神的負担が軽減。

- まずはご自身の保険契約を確認!

サイドミラーをぶつけられた事故は、決して他人事ではありません。万が一当事者となってしまった場合でも、この記事で解説した知識があれば、冷静に、そして適切に対応できるはずです。そして、少しでも対応に不安を感じたり、相手方の提示に納得がいかなかったりした場合は、ためらわずに弁護士費用特約を利用して、交通事故に強い弁護士に相談すると安心を得られるでしょう。あなたにとって最善の解決を目指しましょう。