駐車場に停めていた愛車に戻ったら、ナンバープレートが無残に曲がっていた…あるいは、走行中に軽い接触があり、相手の車は走り去ってしまった…。もしあなたが「ナンバープレートをぶつけられた!」という状況に遭遇したら、どうしますか?「少し曲がっただけだから」「傷だけだから」と安易に考えて放置してしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

実は、ナンバープレートの損傷は、単なる見た目の問題だけではありません。修理代の負担はもちろん、場合によっては法律違反で罰金を科されたり、車検に通らなくなったりすることも。特に、「ナンバープレートの曲がり」や「ナンバープレートの凹み」は車検で厳しくチェックされるポイントです。また、「ナンバープレートの傷」も程度によっては補修が必要になりますし、「ナンバープレートフレームが割れた」場合も交換が必要です。バイクの場合も、「ナンバープレート曲がり」の修理代は気になるところでしょう。

さらに、相手がいる事故の場合、修理費用や慰謝料などの損害賠償請求が必要になりますが、相手が非協力的だったり、当て逃げされたりすると、交渉は難航しがちです。事故車となったナンバープレートの再発行手続きも煩雑です。

もしあなたが自動車保険の「弁護士費用特約」に加入していれば、費用の心配なく専門家である弁護士に依頼し、正当な権利を主張できます。この記事では、ナンバープレートをぶつけられた際の正しい初期対応から、修理・再発行の手続き、そして弁護士費用特約を最大限に活用して修理費用や損害賠償を全額回収する方法まで徹底解説します。泣き寝入りせず、適切な対応で問題を解決しましょう。

この記事の主要なポイント

この記事を読めば、以下の点がわかります。

- ナンバープレートをぶつけられた時に、まず何をすべきか(初期対応)

- 損傷したナンバープレートの修理方法、費用相場、車検への影響

- ナンバープレートの傷やフレーム破損への対処法

- バイクのナンバープレート損傷時の対応

- ナンバープレートの再発行手続きと注意点

- 弁護士費用特約を使って修理費用や損害賠償を請求する方法

- 当て逃げや相手との交渉が難航した場合の解決策

- 交通事故に強い弁護士の選び方

目次

- 1: ナンバープレートをぶつけられた!まずやるべき初期対応と法的問題点

- 1-1: ナンバープレートをぶつけられたと気づいたらすべき5つの緊急対応手順

- 1-2: 損害賠償請求の鍵!事故現場での証拠写真・記録の正しい残し方

- 1-3: 当て逃げでも諦めない!警察への届出と事故証明書取得の重要性

- 1-4: ナンバープレートの曲がり・凹みの修理代はいくら?修理方法と費用相場

- 1-5: ナンバープレートが少し曲がった程度なら自分で直せる?違法にならないための注意点

- 1-6: ナンバープレートの傷は補修すべき?放置で罰金?判断基準を解説

- 1-7: ナンバープレートフレームが割れた!交換方法と費用、注意点

- 1-8: バイクのナンバープレート曲がり修理代と、車との違い・再発行の選択肢

- 2: ナンバープレートをぶつけられた!修理費用と損害賠償を全額回収する弁護士費用特約活用術

- 2-1: ナンバープレート修理費用や関連費用は誰に請求?損害賠償請求の基本

- 2-2: 弁護士費用特約は使える?ナンバープレートをぶつけられた事故での活用メリット

- 2-3: 保険料は上がらない?弁護士費用特約の補償範囲と賢い使い方

- 2-4: ナンバープレートの凹み・損傷で車検に通らない?不適合となる基準と対処法

- 2-5: ナンバープレート破損!交換ではなく同じ番号で再発行する手続き・費用・期間

- 2-6: ナンバープレート交換は事故車扱いになる?査定への影響と対策

- 2-7: 弁護士費用特約を使う際の弁護士の選び方と無料相談活用のコツ

- 2-8: まとめ:ナンバープレートをぶつけられたら、弁護士費用特約を活用し冷静かつ適切に対応しよう

1.ナンバープレートをぶつけられた!まずやるべき初期対応と法的問題点

「えっ!?ナンバープレートがへこんでる…」「ぶつけられたみたいだ…」そんな時、あなたは冷静に対応できますか?ナンバープレートの損傷は、見た目以上に重要な問題をはらんでいます。放置すれば法律違反になる可能性もありますし、修理費用を自己負担しなければならなくなるかもしれません。ここでは、ナンバープレートをぶつけられたと気づいた時に、あなたが最初にとるべき行動と、知っておくべき法的なポイントを詳しく解説します。この初期対応が、後の損害賠償請求や問題解決をスムーズに進めるための鍵となります。

- 1-1: ナンバープレートをぶつけられたと気づいたらすべき5つの緊急対応手順

- 1-2: 損害賠償請求の鍵!事故現場での証拠写真・記録の正しい残し方

- 1-3: 当て逃げでも諦めない!警察への届出と事故証明書取得の重要性

- 1-4: ナンバープレートの曲がり・凹みの修理代はいくら?修理方法と費用相場

- 1-5: ナンバープレートが少し曲がった程度なら自分で直せる?違法にならないための注意点

- 1-6: ナンバープレートの傷は補修すべき?放置で罰金?判断基準を解説

- 1-7: ナンバープレートフレームが割れた!交換方法と費用、注意点

- 1-8: バイクのナンバープレート曲がり修理代と、車との違い・再発行の選択肢

1-1: ナンバープレートをぶつけられたと気づいたらすべき5つの緊急対応手順

ナンバープレートをぶつけられた、あるいは損傷していることに気づいたら、パニックにならず、以下の手順で冷静に対応しましょう。これは、当て逃げの場合でも、相手がその場にいる場合でも共通の基本対応です。

- 安全の確保と状況確認:

- まずは落ち着いて、周囲の安全を確認します。もし道路上であれば、安全な場所に車を移動させましょう。ハザードランプを点灯させるなど、後続車への注意喚起も忘れずに行います。

- ナンバープレートだけでなく、バンパーやボディなど、他の箇所にも損傷がないか確認します。

- 相手がいる場合は、相手の車の損傷状況も確認しておきましょう。怪我人がいる場合は、人命救助が最優先です。すぐに119番通報してください。

- 証拠の記録(写真撮影など):

- 【最重要項目】です。後の損害賠償請求で極めて重要な証拠となります。スマートフォンなどで、以下の写真を複数枚撮影しましょう。

- ナンバープレートの損傷部分の接写(様々な角度から)

- 車両全体の写真(損傷箇所とナンバープレートの位置関係がわかるように)

- 事故現場全体の写真(道路状況、停車位置、周囲の建物などがわかるように)

- 相手車両がいる場合は、相手車両のナンバープレートと損傷箇所、車両全体の写真

- 詳細は次の「1-2: 損害賠償請求の鍵!事故現場での証拠写真・記録の正しい残し方」で解説します。

- 【最重要項目】です。後の損害賠償請求で極めて重要な証拠となります。スマートフォンなどで、以下の写真を複数枚撮影しましょう。

- 相手情報の確認(相手がいる場合):

- 相手がいる場合は、冷静に以下の情報を交換しましょう。感情的にならず、丁寧な対応を心がけることが重要です。

- 氏名、住所、連絡先(電話番号)

- 車両のナンバー

- 可能であれば、運転免許証の提示を求め、情報をメモする

- 相手が情報提供を拒否したり、態度が高圧的だったりする場合は、無理強いせず、警察の到着を待ちましょう。

- 相手がいる場合は、冷静に以下の情報を交換しましょう。感情的にならず、丁寧な対応を心がけることが重要です。

- 目撃者の確保:

- 事故の状況を見ていた人がいれば、協力を依頼し、氏名と連絡先を聞いておきましょう。証言は、特に双方の言い分が食い違う場合に有力な証拠となります。

- 警察への連絡(110番通報):

- 【必須】必ず警察に連絡してください。たとえ軽微な損傷に見えても、物損事故として届け出る義務があります(道路交通法第72条)。

- 警察に連絡しないと、保険金の請求や損害賠償請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。

- 当て逃げの場合も、必ず警察に被害届を提出してください。犯人特定につながる可能性があります。

- 警察官には、事故の状況、ナンバープレートの損傷状況などを正直に、具体的に伝えましょう。

この初期対応を怠ると、後々不利な状況に陥る可能性があります。特に証拠の確保と警察への連絡は、ご自身の権利を守るために不可欠です。

1-2: 損害賠償請求の鍵!事故現場での証拠写真・記録の正しい残し方

ナンバープレートをぶつけられた場合、その修理費用などを相手に請求(損害賠償請求)することになります。その際、事故の状況や損害の程度を客観的に証明する「証拠」が何よりも重要です。特に写真は、言葉だけでは伝わらない状況を明確に示す強力な証拠となります。

撮影すべき写真:

- 損傷箇所の接写:

- ナンバープレートの曲がり具合、凹みの深さ、傷の状態が鮮明にわかるように、様々な角度から複数枚撮影します(多ければ多いほど良いです)。

- 可能であれば、メジャーなどを当てて損傷の大きさがわかるように撮影すると、より客観的な証拠になります。

- ナンバープレートだけでなく、バンパーなど周辺の損傷もあれば同様に撮影します。

- 車両全体の写真:

- 損傷箇所を含めて、自分の車の前後左右から全体像を撮影します。どの部分が、どの程度の範囲で損傷したのかを把握するためです。

- 相手車両がいる場合は、相手車両も同様に前後左右から撮影します。相手の損傷状況も記録しておくことが重要です。

- 事故現場全体の写真:

- 車が停止している位置関係がわかるように、少し離れた場所から複数枚撮影します。

- 道路の状況(センターライン、信号、標識など)、周囲の建物、駐車場の区画線などが写るように撮影すると、事故状況の再現に役立ちます。

- ブレーキ痕や散乱物があれば、それらも撮影しておきましょう。

- 相手車両のナンバープレート:

- 相手がいる場合は、必ず相手車両のナンバープレートを鮮明に撮影します。当て逃げの場合でも、もしナンバーの一部でも覚えていれば、有力な手がかりになります。

写真撮影のポイント:

- 明るい場所で撮影する: 可能であれば、日中の明るい時間帯や、夜間であれば照明のある場所で撮影します。フラッシュも活用しましょう。

- ピントを合わせる: 手ブレに注意し、損傷箇所にしっかりピントが合った写真を撮ります。

- 複数枚撮影する: 同じ箇所でも角度を変えて複数枚撮影することで、より詳細な状況が伝わります。

- 撮影日時を記録する: スマートフォンの設定で、写真に撮影日時が記録されるようにしておくと良いでしょう。

写真以外の記録:

- 事故状況のメモ:

- いつ(日時)、どこで(場所、住所や目印)、どのように(事故の経緯)、何が(損傷箇所、程度)起こったのかを、記憶が新しいうちに具体的にメモしておきましょう。

- 相手がいる場合は、相手の言い分や事故後のやり取りも記録しておくと、後の交渉で役立つことがあります。

- ドライブレコーダーの映像:

- 搭載している場合は、必ず映像を保存しましょう。事故の瞬間や前後の状況が記録されている可能性があり、非常に有力な証拠となります。SDカードが上書きされないように、速やかに別のメディアにコピーするか、設定を確認してください。

- 目撃者の情報:

- 氏名、連絡先、証言内容をメモしておきます。

これらの証拠は、後の保険会社との交渉や、弁護士に相談する際に非常に重要になります。面倒に感じるかもしれませんが、ご自身の正当な権利を守るために、できる限り詳細な記録を残すように努めましょう。

1-3: 当て逃げでも諦めない!警察への届出と事故証明書取得の重要性

「駐車場に戻ったらナンバープレートが曲げられていた」「走行中に軽く接触されたが、相手がそのまま走り去ってしまった」… このような「当て逃げ」の被害に遭うケースは少なくありません。相手が特定できないため、泣き寝入りしかないと考える方もいるかもしれませんが、諦めてはいけません。

なぜ警察への届出が必須なのか?

- 法的義務: 事故の大小にかかわらず、事故があった場合は警察に報告する義務があります(道路交通法第72条)。当て逃げは、この報告義務違反(+危険防止措置義務違反)にあたる可能性があります。被害者であっても、事故を警察に届け出ることは重要です。

- 交通事故証明書の取得: 警察に届け出ることで、「交通事故証明書」の申請が可能になります。この証明書は、以下のような場面で必要不可欠です。

- 自身の車両保険を使って修理する場合

- 加害者が見つかり、損害賠償請求をする場合

- 弁護士費用特約を利用する場合

- 勤務先への事故報告などで必要になる場合

- 犯人特定の可能性: 警察に被害届を出すことで、捜査が開始されます。ドライブレコーダーの映像、防犯カメラ映像、目撃情報などから、加害車両が特定される可能性はゼロではありません。特に近年は、ドライブレコーダーの普及や防犯カメラの設置増加により、当て逃げ犯の検挙率も向上しています。

- 被害回復の第一歩: 警察への届出は、被害回復に向けた具体的な第一歩です。届け出をしなければ、何も始まりません。

警察への届出内容:

警察に連絡する際は、以下の情報をできるだけ正確に伝えましょう。

- 被害に気づいた日時、または事故が発生したと思われる日時

- 被害場所(住所、駐車場名、目印など)

- 被害状況(ナンバープレートの損傷具合、他の損傷箇所など)

- 当て逃げされた状況(もし目撃していれば、事故の状況、相手車両の特徴、色、ナンバーの一部、逃走方向など)

- ドライブレコーダーの有無

- 目撃者の有無

事故証明書の取得方法:

警察への届出後、「交通事故証明書」は自動車安全運転センターで発行申請を行います。申請方法は以下の通りです(申請にはお金がかかりますので(2022年4月1日(金)より800円)、保険会社が示談代行をしている場合、保険会社が取り付けていることが多いので、写しを送ってもらいましょう)。

- 警察署・交番で申請用紙を入手: 届出をした警察署や交番で、申請用紙(交通事故証明書申込用紙)をもらいます。

- ゆうちょ銀行・郵便局での申請: 申込用紙に必要事項を記入し、手数料を添えて、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で申し込みます。後日、郵送で証明書が届きます。

- 自動車安全運転センター窓口での申請: 各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口で直接申請することも可能です。

発行手数料は、2022年4月1日(金)より800円になりました。申請には、事故の発生日時、場所、当事者の氏名など、警察への届出内容が必要になります。

当て逃げは許される行為ではありません。泣き寝入りせず、必ず警察に届け出て、被害回復への道筋をつけましょう。

1-4: ナンバープレートの曲がり・凹みの修理代はいくら?修理方法と費用相場

ナンバープレートが曲がったり凹んだりした場合、気になるのが修理方法とその費用です。損傷の程度によって対応が異なり、費用も変動します。

修理方法:

- 軽微な曲がり・凹みの修正(板金修理):

- 角度にして10~15度程度のわずかな曲がりや、文字の視認性に影響のない小さな凹みの場合、専門業者(板金塗装工場、ディーラーなど)によっては修正(板金)で対応できる場合があります。

- プレートを温めながら慎重に叩いたり、プレスしたりして元の形状に近づけます。

- 【注意点】 文字部分が変形している場合や、修正によって塗装が剥げたり、読み取りにくくなったりするリスクがあります。また、一度曲がったものを完全に元通りにするのは困難な場合が多いです。無理な修正は、かえって状態を悪化させたり、車検に通らなくなったりする原因にもなります。

- 再発行(同番再交付):

- 曲がりや凹みが大きい場合、文字の判読が困難な場合、修正が難しい場合、または修正によるリスクを避けたい場合は、同じ番号のナンバープレートを再発行(同番再交付)するのが一般的です。

- 破損したナンバープレートを返納し、新しいプレートの交付を受けます。手続きについては「2-5: ナンバープレート破損!交換ではなく同じ番号で再発行する手続き・費用・期間」で詳しく解説します。

【修理方法と費用の目安】

- 軽微な曲がり/凹み:

- 主な対応方法: 板金修理

- 費用相場(目安): 数千円~1万5千円

- メリット: 再発行より安価な場合がある

- デメリット: 完全には直らない可能性、文字変形のリスク、車検リスク

- 大きな曲がり/凹み:

- 主な対応方法: 再発行(推奨)

- 費用相場(目安): プレート代(約1,500円~)+手数料(+代行手数料)

- メリット: 新品になる、確実

- デメリット: 手続きが必要、費用が修理より高くなる場合がある

- 文字の変形/判読困難:

- 主な対応方法: 再発行(必須)

- 費用相場(目安): プレート代(約1,500円~)+手数料(+代行手数料)

- メリット: 法律違反・車検不適合を回避

- デメリット: 手続きが必要

どちらを選ぶべきか?

基本的には、ナンバープレートの損傷は「再発行」を選択するのが最も確実で安心です。板金修理は費用を抑えられる可能性がありますが、仕上がりの保証がなく、後々車検で問題になるリスクも否定できません。特に文字部分に損傷がある場合は、迷わず再発行を選びましょう。

相手がいる事故で損害賠償請求をする場合は、修理費用(または再発行費用)の見積もりを取得し、相手方(または保険会社)に請求することになります。

1-5: ナンバープレートが少し曲がった程度なら自分で直せる?違法にならないための注意点

「ナンバープレートが少し曲がっただけだから、自分でペンチか何かで直せないかな?」と考える方もいるかもしれません。確かに、ほんのわずかな曲がりであれば、自分で修正を試みたくなる気持ちもわかります。しかし、ナンバープレートの自己修理には注意すべき点が多く、【基本的には推奨されません】。

自己修理のリスク:

- 文字の変形・判読困難: ナンバープレートの文字や数字は、単なるペイントではなく、プレス加工によって凹凸がつけられています(浮き出し文字)。無理に力を加えると、この文字部分が変形してしまい、数字が読み取りにくくなる可能性があります。

- 塗装の剥がれ・ひび割れ: 修理の過程でプレート表面の塗装が剥がれたり、ひびが入ったりすることがあります。これも視認性を低下させ、車検不適合の原因となります。

- かえって状態が悪化: 不適切な方法で力を加えると、意図しない部分が曲がったり、歪みが大きくなったりする可能性があります。

- 車検に通らない: 自己修理によって視認性が低下したり、規定の取り付け状態を満たさなくなったりすると、車検で不合格となる可能性が高まります。

もし自分で試みる場合の(非推奨な)方法と注意点:

一部の情報では、ドライヤーで温めてから平らな板で挟んで修正する方法などが紹介されていますが、以下の点に最大限注意が必要です(推奨はしません)。

- 対象はごく軽微な曲がりのみ: プレート全体が緩やかに反っている程度で、文字部分に全く影響がない場合に限られます。

- 絶対に文字部分は触らない: 文字や数字の部分には力を加えないように細心の注意を払います。

- 加熱しすぎない: ドライヤーで温めすぎると塗装が変質する可能性があります。

- 無理な力を加えない: 少しでも抵抗を感じたら、すぐに中止してください。

- 結果は自己責任: うまくいかなくても、状態が悪化しても、すべて自己責任となります。

結論:専門家への依頼か再発行が最善

上記のリスクを考慮すると、たとえ軽微な曲がりであっても、【自己修理は避けるべき】です。最も安全で確実な方法は、以下のいずれかです。

- 専門業者への相談: 板金塗装工場やディーラーに相談し、修理可能か、費用はいくらかを確認する。ただし、前述の通り、修理には限界とリスクがあります。

- ナンバープレートの再発行: 費用はかかりますが、新品のプレートになるため、視認性や車検の問題を確実にクリアできます。これが最も推奨される方法です。

安易な自己修理で法律違反のリスクを負ったり、車検に通らなくなったりするよりは、適切な方法で対処することをお勧めします。

1-6: ナンバープレートの傷は補修すべき?放置で罰金?判断基準を解説

ナンバープレートに傷がついてしまった場合、「このくらいの傷なら大丈夫だろうか?」「補修しないと罰金になる?」と心配になるかもしれません。傷の程度によって対応は異なります。

補修が必要となるケース(放置すると問題になる可能性):

- 文字や数字の判読が困難になる傷:

- 最も重要なのは、ナンバープレートの「視認性」です。文字や数字にかかる深い傷、広範囲の傷、または汚れや錆(さび)などで、番号が読み取りにくくなっている場合は、補修または再発行が必要です。

- 夜間や悪天候時でも判読できるかが一つの基準になります。

- 塗装が大きく剥がれている:

- 文字や数字にかかわらず、広範囲に塗装が剥がれていると、見た目が悪いだけでなく、錆の原因になったり、光の反射具合が変わって視認性が低下したりする可能性があります。これも車検で指摘される可能性があります。

- プレート自体に亀裂や欠けがある:

- 傷だけでなく、プレート自体に物理的な損傷(亀裂、割れ、欠け)がある場合は、強度的な問題や安全性の観点からも、速やかに再発行が必要です。

補修が必須ではないケース(様子見でも良い可能性):

- 表面的な浅い擦り傷:

- 文字や数字の判読に全く影響がなく、プレートの地金が見えていないような、ごく浅い擦り傷であれば、法的な問題になる可能性は低いです。

- 文字にかからない部分の小さな傷や塗装剥がれ:

- 番号の視認性に影響を与えない場所の小さな傷であれば、緊急性は低いと言えます。

傷の補修方法:

- タッチペンなどでの簡易補修:

- ごく小さな傷や塗装剥がれであれば、カー用品店などで販売されている同系色のタッチアップペンで簡易的に補修することも可能です。ただし、ナンバープレートの色と完全に一致させるのは難しく、補修箇所が目立つこともあります。あくまで応急処置、または美観維持の目的と考えましょう。

- 【注意点】 文字や数字の部分をタッチペンで塗ると、凹凸が埋まってしまい、かえって視認性が悪くなる可能性があります。文字部分への塗装は避けるべきです。市販のナンバープレート用補修キットなども存在しますが、使用には注意が必要です。

- 専門業者への依頼:

- 基本的に、ナンバープレートの傷の「修理」を専門的に行う業者は多くありません。多くの場合、傷の状態によっては再発行を勧められます。

- 再発行:

- 文字の判読が困難な傷、広範囲の塗装剥がれ、亀裂などがある場合は、再発行が最も確実な方法です。

判断基準のまとめ:

- 最優先は「文字・数字の視認性」: 傷によって番号が読みにくくなっていないか?

- 放置のリスク: 判読困難な状態は法律違反・罰金の可能性、車検不適合の可能性。

- 迷ったら再発行: 補修で悩むくらいなら、再発行が最も確実で安心な選択肢です。

気になる傷がある場合は、ディーラーや整備工場、または陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に相談し、判断を仰ぐのが良いでしょう。

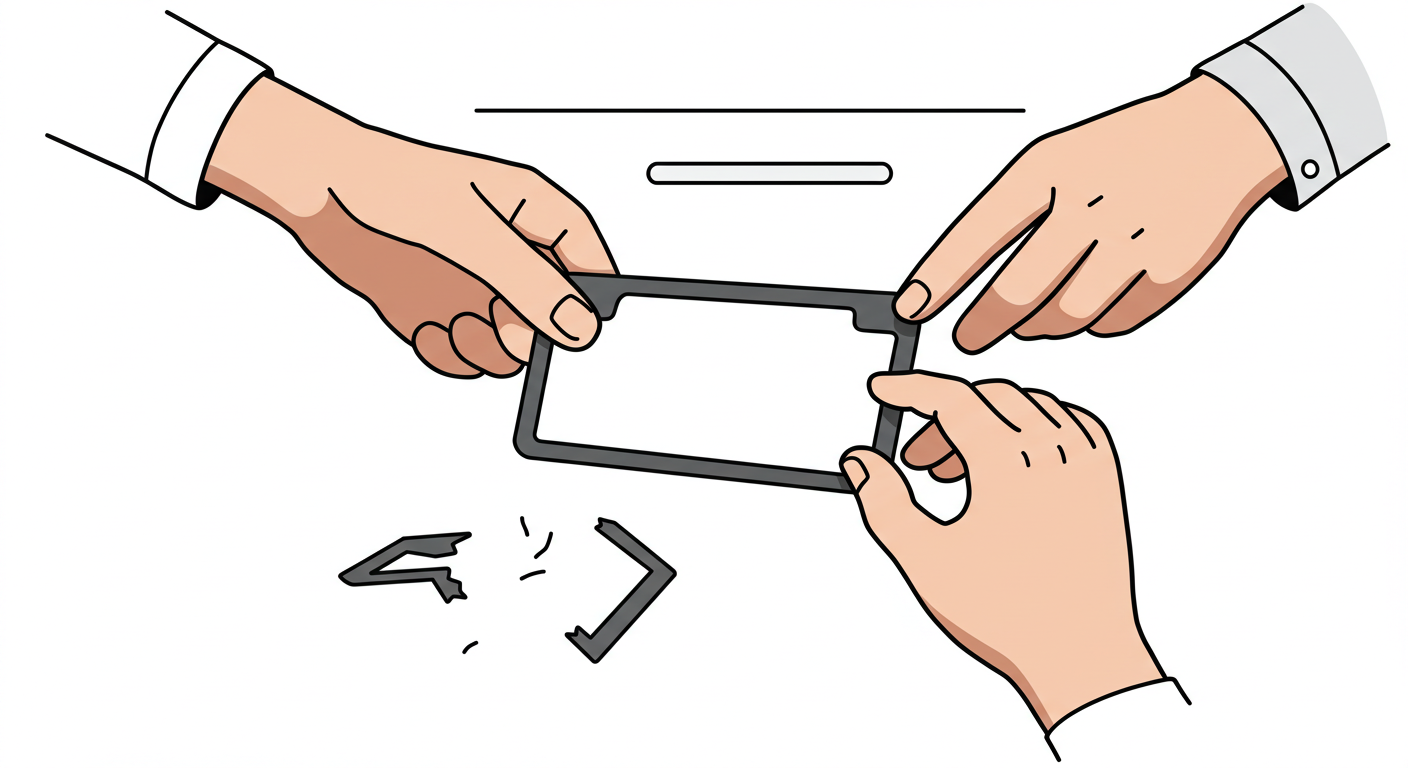

1-7: ナンバープレートフレームが割れた!交換方法と費用、注意点

ナンバープレート本体ではなく、その周りを飾る「ナンバープレートフレーム」が割れたり、破損したりすることもあります。フレームは必須ではありませんが、装着している場合は、破損したら交換が必要です。

なぜ交換が必要か?

- 安全性の問題: 割れたフレームは、走行中の振動などで脱落する危険性があります。脱落したフレームが後続車に当たったり、道路上に落下して他の車両の通行を妨げたりすると、重大な事故につながる可能性があります。

- 見た目の問題: 割れたフレームは見栄えが悪く、車全体の印象を損ねます。

- 車検への影響(場合による): フレームの破損自体が直接的な車検不適合項目になることは稀ですが、破損によってナンバープレートの文字や数字が隠れてしまったり、取り付けが不安定になったりしている場合は、整備不良として指摘される可能性があります。特に、2021年10月1日以降に初めて登録される車については、フレームのサイズや厚みに関する新基準が適用されており、基準外のフレームや不適切な取り付けは車検に通りません。

交換方法:

ナンバープレートフレームの交換は、比較的簡単に行えます。

- 新しいフレームの購入:

- カー用品店、ホームセンター、ディーラー、オンラインショップなどで購入できます。

- 【注意点】

- サイズ: 普通車用、軽自動車用など、自分の車に合ったサイズを選びます。

- 新基準への適合: 特に最近登録された車の場合は、2021年施行の新基準に適合したフレームを選びましょう(文字や数字を隠さない、厚すぎない、脱落の恐れがないなど)。パッケージに「新基準対応」「車検対応」などと記載されているか確認します。

- 材質・デザイン: 好みや予算に合わせて選びます。

- 古いフレームの取り外し:

- ナンバープレートを固定しているボルト(通常2本)を、ドライバーやレンチを使って緩めます。

- ボルトを完全に外すとナンバープレートが落下するので、手で支えながら作業します。

- ボルトが外れたら、古いフレームを取り外します。固着している場合は、慎重に剥がします。

- 新しいフレームの取り付け:

- 新しいフレームをナンバープレートに合わせ、ボルト穴の位置を確認します。

- ナンバープレートと新しいフレームを車体に取り付け、ボルトで固定します。

- ボルトを締めすぎると、フレームやナンバープレートが変形する可能性があるので、適度な力で確実に締め付けます。

- 取り付け後、フレームがガタつかないか、ナンバープレートの文字が隠れていないかなどを確認します。

交換費用の相場:

- フレーム本体の価格:

- 安価なものであれば、1枚数百円~1,000円程度からあります。

- デザイン性の高いものや、ディーラー純正品などは、数千円~1万円以上することもあります。

- 工具代(持っていない場合): ドライバーやレンチなど、数百円程度。

- 取り付け工賃(業者に依頼する場合):

- ディーラーやカー用品店に依頼すると、1,000円~3,000円程度の工賃がかかる場合があります。

- 多くの場合、部品を購入すれば無料で取り付けてくれるか、簡単な作業なので工賃はかからないこともあります。

注意点:

- 封印の取り扱い(普通車・小型車の後部ナンバー): 後部ナンバープレートの左上にある「封印」は、一度取り外すと再利用できません。フレーム交換のために封印を破損する必要がある場合は、運輸支局で再封印の手続きが必要になります(費用別途)。通常、フレームは封印を避けて取り付けられるように設計されていますが、特殊なフレームの場合は注意が必要です。

- ボルトの錆: 長年使用していると、ボルトが錆びて固着し、外しにくくなっていることがあります。無理に回すとボルトの頭をなめてしまう可能性があるので、潤滑剤を使用したり、業者に依頼したりすることを検討しましょう。

ナンバープレートフレームの交換はDIYでも可能ですが、自信がない場合や、封印の取り扱いが不明な場合は、ディーラーやカー用品店に相談するのが安心です。

1-8: バイクのナンバープレート曲がり修理代と、車との違い・再発行の選択肢

バイク(二輪車)も、駐輪中の転倒や接触などでナンバープレートが曲がってしまうことがあります。バイクのナンバープレート対応は、車(四輪車)と共通する部分もありますが、異なる点も存在します。

車との主な違い:

- サイズと取り付け位置: バイクのナンバープレートは車よりも小さく、後部の比較的低い位置に取り付けられているため、損傷を受けやすい傾向があります。

- 材質: 車と同様にアルミ製ですが、サイズが小さい分、曲がりやすいとも言えます。

- 再発行手続きの窓口:

- 125cc以下の原付バイク: 市区町村の役所(役場)が管轄です。

- 125cc超のバイク(軽二輪、小型二輪): 運輸支局(陸運局)が管轄です。

- 修理・再発行費用の相場: 車に比べて若干安価な傾向があります。

バイクのナンバープレート曲がりの修理方法:

車のナンバープレートと同様、基本的には以下の2つの方法が考えられますが、【再発行が推奨】される点は同じです。

- 軽微な曲がりの修正(板金修理):

- ごくわずかな曲がりで、文字の視認性に影響がない場合に限り、バイクショップや板金業者で修正できる可能性があります。

- 費用相場は、数千円程度からですが、状態によります。

- ただし、車と同様に、文字部分の変形リスクや、完全に元通りにならない可能性、車検(250cc超の場合)への影響リスクがあります。

- 再発行(同番再交付):

- 曲がりが大きい場合、文字が読みにくい場合、確実に直したい場合に推奨される方法です。

- 破損したナンバープレートを返納し、同じ番号で新しいプレートの交付を受けます。

バイクのナンバープレート再発行費用(プレート代)の目安:

- 原付バイク(125cc以下): 無料~数百円程度(市区町村によって異なる)

- 軽二輪(125cc超~250cc以下): 約500円~700円程度

- 小型二輪(250cc超): 約500円~700円程度

※上記はプレート代のみの目安です。申請手数料が別途かかる場合や、業者に代行を依頼する場合は、代行手数料(数千円~1万円程度)が加わります。

【バイクのナンバープレート対応まとめ】

- 125cc以下 (原付):

- 管轄窓口: 市区町村役所/役場

- 再発行プレート代(目安): 無料~数百円

- 修理の選択肢: △ (リスクあり)

- 推奨対応: 再発行

- 125cc超~250cc以下:

- 管轄窓口: 運輸支局

- 再発行プレート代(目安): 約500円~700円

- 修理の選択肢: △ (リスクあり)

- 推奨対応: 再発行

- 250cc超:

- 管轄窓口: 運輸支局

- 再発行プレート代(目安): 約500円~700円

- 修理の選択肢: △ (リスクあり、車検影響注意)

- 推奨対応: 再発行

バイクの場合も弁護士費用特約は使える?

もし、バイクのナンバープレート損傷が、相手の過失による事故(例:駐車場で車にぶつけられた、走行中に接触された、追突された)によって発生した場合、加入している自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約が付帯されていれば、車の場合と同様に利用できます。

バイク事故の場合、ナンバープレートだけでなく、マフラーやカウル、ミラーなど他の部分も同時に損傷しているケースが多く、修理費用が高額になることもあります。相手との交渉が難航した場合など、弁護士費用特約を活用して専門家にに対応を依頼するメリットは大きいと言えます。

2.ナンバープレートをぶつけられた!修理費用と損害賠償を全額回収する弁護士費用特約活用術

ナンバープレートをぶつけられた事故。初期対応を終え、次に考えなければならないのは、かかった費用をどうするか、という問題です。相手がいる事故であれば、当然、相手方に損害賠償を請求することになります。しかし、「修理費用は払えないと言われた」「保険会社の提示額が低すぎる」「当て逃げで犯人が見つからないかもしれない」…など、費用回収には様々な壁が立ちはだかることも。そんな時に大きな助けとなるのが、自動車保険の「弁護士費用特約」です。ここでは、ナンバープレート損傷に関わる損害賠償請求の基本から、弁護士費用特約を賢く活用して、修理費用はもちろん、その他の損害も含めて適切に回収するための具体的な方法、そして関連する車検や再発行、弁護士選びのポイントまでを詳しく解説していきます。

- 2-1: ナンバープレート修理費用や関連費用は誰に請求?損害賠償請求の基本

- 2-2: 弁護士費用特約は使える?ナンバープレートをぶつけられた事故での活用メリット

- 2-3: 保険料は上がらない?弁護士費用特約の補償範囲と賢い使い方

- 2-4: ナンバープレートの凹み・損傷で車検に通らない?不適合となる基準と対処法

- 2-5: ナンバープレート破損!交換ではなく同じ番号で再発行する手続き・費用・期間

- 2-6: ナンバープレート交換は事故車扱いになる?査定への影響と対策

- 2-7: 弁護士費用特約を使う際の弁護士の選び方と無料相談活用のコツ

- 2-8: まとめ:ナンバープレートをぶつけられたら、弁護士費用特約を活用し冷静かつ適切に対応しよう

2-1: ナンバープレート修理費用や関連費用は誰に請求?損害賠償請求の基本

ナンバープレートをぶつけられ損傷した場合、その修理にかかった費用や、それに伴って発生した様々な損害については、原則として事故の原因を作った相手(加害者)に対して請求することになります。これを損害賠償請求といいます。

誰に請求するのか?

- 加害者が判明している場合:

- 加害者本人: 直接、加害者に対して請求します。

- 加害者が加入している任意保険会社: 加害者が任意保険に加入していれば、通常はその保険会社が窓口となり、交渉や支払いを行います。加害者に保険会社名と連絡先を確認し、連絡を取りましょう。

- 加害者の勤務先(業務中の事故の場合): 加害者が会社の車を運転中や、業務に関連して事故を起こした場合は、運転者本人だけでなく、会社(使用者)に対しても損害賠償を請求できる場合があります(使用者責任:民法第715条)。

- 加害者が不明の場合(当て逃げなど):

- 残念ながら、加害者が特定できなければ、損害賠償請求はできません。

- ただし、ご自身の車両保険に加入していれば、それを使って修理費用をカバーできる場合があります(ただし、等級ダウンや免責金額負担の可能性があります)。

- 警察の捜査によって後日加害者が判明すれば、その時点で損害賠償請求が可能になります。

何を請求できるのか?(損害賠償の範囲)

ナンバープレートをぶつけられた事故で請求できる可能性のある損害は、ナンバープレートの修理費用だけではありません。主に以下のようなものが考えられます。

- ナンバープレート修理費用・再発行費用:

- 板金修理にかかった費用、または再発行(同番再交付)にかかったプレート代、申請手数料、業者への代行手数料などが対象です。原則として、社会通念上相当と認められる範囲の費用が認められます。高額なカスタムフレームなどは全額認められない可能性もあります。

- ナンバープレート以外の車両修理費用:

- 事故によってバンパー、ボディ、ライト、バイクのマフラーやカウルなどが損傷した場合の修理費用も請求できます。

- 代車費用(レンタカー代):

- 修理期間中に車が使えず、代車が必要となった場合に、その費用を請求できることがあります。ただし、「代車の必要性」が認められる場合に限られます(例:通勤や業務で車が必須、他に利用できる交通手段がないなど)。期間も相当な修理期間に限られます。

- 休車損害(営業車の場合):

- タクシーやトラックなど、営業用の車両が修理のために使用できず、営業利益を得られなかった場合に、その損害を請求できます。

- 評価損(格落ち損):

- 事故によって車の評価額(市場価値)が下落した場合に、その差額分を請求できる場合があります。ただし、ナンバープレートのみの損傷で評価損が認められるケースは稀で、フレーム修正が必要なほどの大きな損傷や、比較的新しい車、高級車などで認められやすい傾向があります。

- 慰謝料(原則として物損事故では認められにくい):

- 交通事故による精神的苦痛に対する賠償です。基本的に、【物損事故(物が壊れただけの事故)では慰謝料は認められません】。ナンバープレートの損傷だけでは、原則として慰謝料請求は困難です。

- ただし、例外的に、加害者の行為が悪質(故意の破壊、飲酒運転、著しい速度超過など)であったり、被害が甚大(ペットが同乗していて死亡したなど)な場合には、認められる可能性もゼロではありませんが、ハードルは非常に高いです。

- 弁護士費用:

- 損害賠償請求のために弁護士に依頼した場合の費用です。弁護士費用特約がない場合、判決まで至った場合などに一部が損害として認められることもありますが、全額認められるとは限りません(通常、認容額の1割が弁護士費用として認められます)。

請求の進め方:

- 証拠の確保: 事故状況の写真、修理見積書、領収書などを揃えます。

- 相手方への連絡・交渉: 加害者本人または保険会社に連絡し、損害額を提示して支払いを求めます。

- 示談交渉: 双方で損害額や過失割合について話し合い、合意を目指します。

- 示談成立: 合意内容を書面(示談書)にし、署名・捺印します。

- 示談不成立の場合: 話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟といった法的手続きを検討することになります。

損害賠償請求は、法律的な知識が必要となる場面も多く、特に相手方との交渉が難航する場合は、専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。

2-2: 弁護士費用特約は使える?ナンバープレートをぶつけられた事故での活用メリット

「弁護士に相談したいけど、費用が高そう…」そんな不安を解消してくれるのが、自動車保険(任意保険)の【弁護士費用特約】(弁護士費用等補償特約)です。ナンバープレートをぶつけられた事故でも、この特約が使えるケースは多く、大きなメリットがあります。

弁護士費用特約とは?

自動車事故に関して、相手方への損害賠償請求などを弁護士に依頼する際の弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が一定の上限額(多くは300万円)まで負担してくれる特約です。

ナンバープレート事故で弁護士費用特約が特に役立つケース:

- もらい事故(被害事故):

- 自分に全く過失がない事故(例:駐車中に当て逃げされた、信号待ちで追突されナンバープレートが損傷したなど)の場合、【自分の保険会社は示談交渉を代行してくれません】。

- 保険会社が示談代行できるのは、保険会社自身が相手方に賠償金を支払う義務がある場合(=契約者に過失がある場合)に限られるためです。

- そのため、もらい事故では被害者自身が相手方や相手保険会社と交渉しなければならず、専門知識のない個人では不利な条件で示談してしまうリスクがあります。

- このようなケースで弁護士費用特約を使えば、【費用の心配なく弁護士に交渉を任せる】ことができ、対等な立場で交渉を進められます。

- 相手が無保険の場合:

- 相手が任意保険に加入していない場合、直接相手本人と交渉しなければならず、感情的な対立が生じたり、支払いを拒否されたりする可能性があります。弁護士に依頼することで、法的な手続きを含めた適切な対応が可能になります。

- 相手が支払いを拒否・過失割合で争う場合:

- 修理費用の支払いを頑なに拒否されたり、不当な過失割合を主張されたりして、交渉が難航する場合にも、弁護士が法的な根拠に基づいて交渉を進めてくれます。

- 当て逃げで犯人が見つかった場合:

- 警察の捜査で当て逃げ犯が特定された場合、損害賠償請求を行うことになりますが、相手が素直に認めない可能性もあります。弁護士費用特約があれば、スムーズに請求手続きを進められます。

- 保険会社の提示額に納得できない場合:

- 相手保険会社から提示された修理費用やその他の損害賠償額が、明らかに低いと感じる場合、弁護士に依頼して適正な金額を算定し、増額交渉を行うことができます。

弁護士費用特約を使うメリット:

- 費用負担の心配がない: 高額になりがちな弁護士費用を保険でカバーできるため、費用を気にせず専門家に依頼できます。

- 対等な交渉が可能: 示談交渉のプロである保険会社や、支払いを渋る相手方に対して、法律の専門家である弁護士が対等に交渉してくれます。

- 精神的負担の軽減: 面倒でストレスの多い相手方との直接交渉から解放され、精神的な負担が大幅に軽減されます。

- 適正な賠償額の獲得: 専門知識に基づいた交渉により、不当に低い金額で示談してしまうことを防ぎ、本来得られるべき適正な賠償額を獲得できる可能性が高まります。

- 泣き寝入りの防止: 費用がネックで諦めていたようなケースでも、権利を主張し、泣き寝入りを防ぐことができます。

ナンバープレートの損傷事故は、損害額が比較的小さいケースもありますが、それでも相手との交渉がこじれることは少なくありません。「こんな少額で弁護士なんて…」と思わずに、弁護士費用特約が付いているか確認し、積極的に活用を検討しましょう。

2-3: 保険料は上がらない?弁護士費用特約の補償範囲と賢い使い方

弁護士費用特約は非常に便利な制度ですが、「使うと翌年の保険料が上がるのでは?」「どこまで補償してくれるの?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。ここでは、弁護士費用特約の気になる点と、賢く使うためのポイントを解説します。

弁護士費用特約を使っても保険料は上がらない?

【原則として、上がりません】

弁護士費用特約のみを利用しても、翌年の自動車保険の等級は下がりませんし、保険料も上がりません(ノーカウント事故扱い)。

通常の車両保険や対人・対物賠償保険を使うと、事故の内容に応じて翌年の等級がダウンし、保険料が上がります。しかし、弁護士費用特約は、これらの保険とは独立した「特約」であり、利用しても事故件数としてカウントされないため、等級への影響がないのです。

これが弁護士費用特約の大きなメリットの一つであり、費用の心配だけでなく、将来の保険料アップの心配もなく、気軽に利用できる理由となっています。

補償範囲はどこまで?

弁護士費用特約で補償される費用の主な範囲は以下の通りです。ただし、【!】具体的な補償内容や上限額は保険会社や契約内容によって異なりますので、必ずご自身の保険証券や約款を確認してください。

- 法律相談料:

- 弁護士に正式に依頼する前の法律相談にかかる費用です。

- 上限額: 通常、1事故あたり10万円まで補償されることが多いです。

- 弁護士等への委任費用(着手金、報酬金、日当、実費など):

- 弁護士に示談交渉や訴訟などを正式に依頼した場合にかかる費用です。

- 着手金: 弁護士が事件に着手する際に支払う費用。

- 報酬金: 事件が解決した際に、成功の度合いに応じて支払う費用。

- 日当: 弁護士が遠方へ出張した場合などに発生する費用。

- 実費: 訴訟費用(印紙代、郵券代)、交通費、鑑定費用など。

- 上限額: 通常、1事故あたり合計300万円まで補償されることが多いです。

賢い使い方・注意点:

- まずは保険会社に連絡: 弁護士に相談する前に、まずご自身の保険会社に連絡し、「弁護士費用特約を使いたい」旨を伝え、利用条件や手続きについて確認しましょう。事前連絡が必要な場合があります。

- 弁護士は自分で選べる: 保険会社が紹介する弁護士だけでなく、【原則として自分で信頼できる弁護士を選んで依頼することができます】。ただし、保険会社によっては提携弁護士の利用を勧められる場合や、選んだ弁護士について承認が必要な場合がありますので、事前に確認しましょう。

- 補償対象となる事故か確認: 自動車事故に関連する損害賠償請求が対象ですが、すべてのトラブルで使えるわけではありません。ナンバープレートをぶつけられた物損事故は、多くの場合対象となります。

- 上限額を超える可能性: 損害賠償請求額が非常に高額になったり、訴訟が長期化したりした場合、まれに弁護士費用が上限額(300万円)を超える可能性もあります。その場合は、超えた分は自己負担となります。ただし、物損事故で上限を超えるケースは稀です。

- 家族の保険も確認: 自分の車の保険に特約が付いていなくても、同居の家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約が使える場合があります。また、火災保険などに付帯されている場合もあります。

弁護士費用特約は、被害者にとって非常に心強い味方です。内容を正しく理解し、必要な場面でためらわずに活用しましょう。

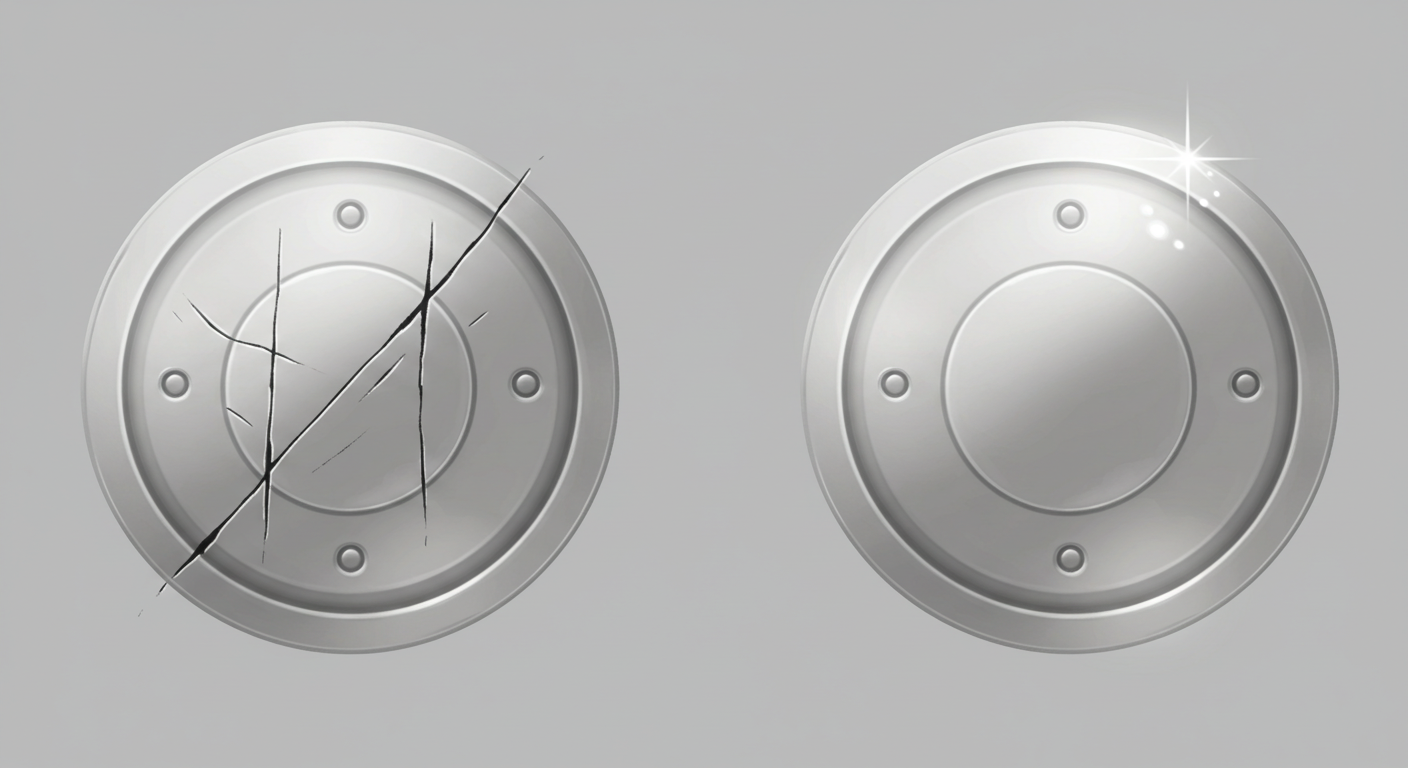

2-4: ナンバープレートの凹み・損傷で車検に通らない?不適合となる基準と対処法

ナンバープレートに凹みや傷、曲がりがあると、「このまま車検に通るのだろうか?」と不安になりますよね。ナンバープレートの状態は、車検(自動車検査登録制度)の検査項目の一つであり、基準を満たさない場合は不合格となり、公道を走行できなくなります。

車検でチェックされるナンバープレートのポイント:

車検検査員(自動車検査員)は、主に以下の点を確認しています。

- 番号の判読性(視認性):

- 【最重要ポイント】です。記載されている文字や数字が、汚れ、傷、凹み、曲がり、塗装の剥がれ、錆などによって読みにくくなっていないか。

- 昼間はもちろん、夜間や悪天候時でも容易に識別できる状態である必要があります。少しでも判読が困難と判断されれば、不合格となります。

- 取り付け状態:

- ナンバープレートが、定められた位置(車両の前面及び後面の見やすい位置)に、確実に取り付けられているか。

- 脱落の恐れがないか、ボルトが緩んでいないか。

- ナンバープレートの角度が、極端に上向きや下向きになっていないか(一定の角度基準があります)。

- 変形・破損:

- プレート自体に著しい変形(大きな曲がり、凹み)、亀裂、割れ、欠けなどがないか。

- 被覆・隠蔽:

- ナンバープレートカバー(有色のものや透明でも厚みのあるものなど、文字の判読を妨げるもの)、ステッカー、フレーム、ボルトキャップなどが、【番号の一部でも隠していないか】。

- 特に、2021年10月1日以降に初めて登録される車については、フレームやボルトキャップのサイズ・厚みに関する基準が厳格化されており、基準外のものは違反となります。

- 回転させて番号を隠すような装置なども、もちろん違反です。

- 違法な表示:

- 偽造・変造されたナンバープレートでないか。

車検不適合(不合格)となる主なケース:

- 文字や数字の一部が、傷や凹み、汚れで見えない、または読みにくい。

- プレートが大きく曲がっている、または折れている。

- プレートに亀裂が入っている、または一部が欠けている。

- フレームやボルトキャップが文字にかかっている。

- 色のついたカバーや、判読を困難にするカバーが装着されている。

- 取り付けが緩く、脱落の恐れがある。

- 規定の位置に取り付けられていない、または角度がおかしい。

対処法:

もし、ご自身のナンバープレートが上記の不適合となる可能性のある状態であれば、車検を受ける前に必ず対処しておく必要があります。

- 軽微な汚れ: 洗浄して綺麗にする。

- 判読困難な傷、凹み、曲がり、破損: 【ナンバープレートを再発行(同番再交付)する】。 これが最も確実な方法です。

- 不適切なフレームやカバー: 取り外すか、車検対応の基準に適合したものに交換する。

- 取り付けの緩み: ボルトを確実に締め直す。

車検は有効期間満了日までに合格する必要があります。直前になって慌てないためにも、日頃からナンバープレートの状態を確認し、問題があれば早めに対処しておくことが重要です。不安な場合は、車検を依頼する整備工場やディーラーに事前に相談しましょう。

2-5: ナンバープレート破損!交換ではなく同じ番号で再発行する手続き・費用・期間

ナンバープレートが破損したり、著しく汚損・変形したりした場合、基本的には新しいナンバープレートを取得する必要があります。この際、全く新しい番号になる「番号変更」ではなく、現在の番号と同じ番号のナンバープレートを再交付してもらう「同番再交付」の手続きが一般的です。

同番再交付のメリット:

- 自動車登録番号が変わらないため、車検証の記載変更や、保険会社への変更連絡などが不要。

- 手続きが比較的簡便。

同番再交付の手続き:

手続きは、普通自動車・小型二輪(250cc超)と、軽自動車・軽二輪(125cc超250cc以下)で窓口が異なります。

【普通自動車・小型二輪(250cc超)の場合】

- 窓口: 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)または自動車検査登録事務所

- 必要なもの(主なもの):

- 申請書(自動車登録番号標再交付申込書): 窓口で入手し、記入します。

- 車検証(自動車検査証): 原本が必要(コピー不可の場合が多いですが、窓口にご確認ください)。

- 破損・汚損したナンバープレート: 【必須】必ず持参し、返納する必要があります。前後両方が必要な場合と、破損した片方のみで良い場合があります。【重要】後部ナンバープレートの場合は、原則として車両の持ち込みが必要です(封印を取り付けるため)。

- 理由書(場合による): 盗難・紛失の場合は必要ですが、破損・汚損の場合は不要なことが多いです。

- 手数料納付書: 窓口で入手し、手数料分の印紙を貼り付けます。

- 印鑑(認印で可の場合が多い): 申請書に押印します。

- 委任状(代理人が申請する場合): 所有者本人以外が申請する場合に必要です。

【軽自動車・軽二輪(125cc超250cc以下)の場合】

- 窓口: 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所

- 必要なもの(主なもの):

- 申請書(番号標再交付申請書など名称は異なる場合あり): 窓口で入手します。

- 車検証(自動車検査証): 原本。

- 破損・汚損したナンバープレート: 返納します。

- 印鑑(認印):

- 委任状(代理人が申請する場合):

※原付バイク(125cc以下)の場合は、お住まいの市区町村役所(役場)の担当窓口にお問い合わせください。手続きや費用は自治体によって異なります。

手続きの流れ(運輸支局・軽自動車検査協会共通):

- 窓口で必要書類を入手・記入する。

- 手数料(プレート代)を支払う(印紙購入など)。

- 書類一式と破損したナンバープレートを提出する。

- 新しいナンバープレートが交付されるのを待つ。

- (普通車等の後部ナンバーの場合)車両を持ち込み、係員に新しいナンバープレートを取り付けてもらい、封印をしてもらう。

費用:

- ナンバープレート代(1枚あたり):

- ペイント式:約1,500円~2,000円(普通車)、約700円~1,000円(軽自動車・バイク)程度が目安。

- 字光式・図柄ナンバー:上記より高額になります。

- 申請手数料: 数百円程度(かからない場合もある)。

- 代行手数料(業者に依頼する場合): 5,000円~20,000円程度(依頼先による)。

期間:

- ナンバープレートは注文生産となるため、【申請から交付まで通常4~7営業日程度】かかります(土日祝日を除く)。即日交付はされません。

- 交付可能になったら、再度窓口へ受け取りに行く必要があります(郵送不可)。

- この間、ナンバープレートがない状態(または破損した状態)で公道を走行することは原則できません。どうしても車を使用する必要がある場合は、「仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)」を市区町村役場で申請するなどの代替措置が必要です(別途費用・手続き要)。

注意点:

- 後部ナンバープレートの封印(普通車・軽の黄色枠ナンバー): 後部のナンバープレート左上にあるアルミ製のキャップ(封印)は、運輸支局の係員しか取り付けることができません。そのため、後部ナンバープレートの再交付の場合は、【原則として車両を運輸支局に持ち込む必要】があります。

- 盗難・紛失の場合: 盗難や紛失の場合は、同番再交付はできず、「番号変更」の手続きが必要となります。警察への届出も必須です。

- 平日の手続き: 運輸支局や軽自動車検査協会の窓口は、基本的に平日のみの受付となります。

手続きが煩雑に感じる場合や、平日に時間が取れない場合は、ディーラーや行政書士などに代行を依頼することも可能です。相手の過失による事故で再発行が必要になった場合は、これらの手続き費用や代行手数料も損害賠償として請求できる可能性があります。

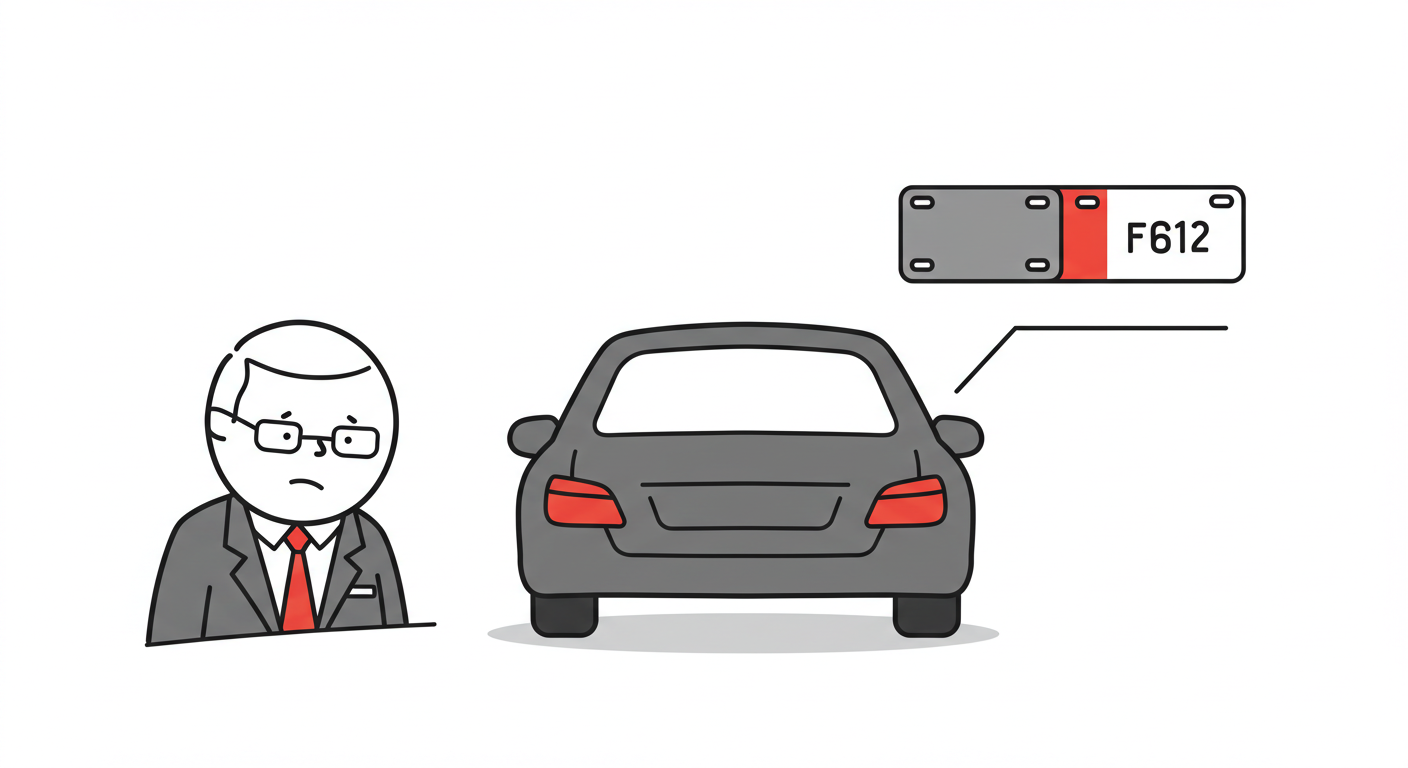

2-6: ナンバープレート交換は事故車扱いになる?査定への影響と対策

「ナンバープレートを交換(再発行)したら、事故車扱いになって車の価値が下がってしまうのでは?」と心配される方がいます。結論から言うと、【ナンバープレートを交換したという事実だけで、直ちに「事故車(修復歴車)」扱いになることは通常ありません】し、それ自体が査定額に大きく影響することは考えにくいです。

「事故車(修復歴車)」の定義とは?

中古車査定における「事故車」とは、一般的に「修復歴車」のことを指します。修復歴車とは、自動車の骨格(フレーム)部分にあたる部品を交換したり、修復したりした経歴のある車のことを言います。

具体的には、以下のような部位の修復・交換が該当します。

- フレーム(サイドメンバー)

- クロスメンバー

- インサイドパネル

- ピラー(フロント、センター、リア)

- ダッシュパネル

- ルーフパネル

- フロア

- トランクフロア

これらの骨格部分は、車の強度や走行安定性に直結する重要な部分です。ここにダメージが及ぶほどの事故は、車の安全性や耐久性に影響を与えている可能性があるため、査定額が大きく下がる要因となります。

ナンバープレート交換と査定の関係:

- ナンバープレート自体は骨格部品ではない: ナンバープレートは、車の骨格部分ではありません。単なる登録番号を示す標識であり、その交換自体は車の性能や安全性に何ら影響を与えません。

- 交換理由は問われる可能性: 査定士は、なぜナンバープレートを交換したのか理由を尋ねるかもしれません。破損や汚損による交換であれば、通常は問題視されません。

- 重要なのは「なぜ交換が必要になったか」: 査定額に影響するのは、ナンバープレート交換の事実ではなく、【交換の原因となった事故が、車の骨格部分にダメージを与えているかどうか】です。

- 単に駐車中に軽くぶつけられてナンバープレートだけが曲がった、というような事故であれば、骨格に影響はないため、査定への影響は軽微か、ほぼないでしょう。

- しかし、大きな事故でバンパーやボディが大きく損傷し、その結果ナンバープレートも交換が必要になった、という場合は、ナンバープレート交換自体ではなく、事故による骨格部分へのダメージ(修復歴)が査定額に大きく影響します。

対策・注意点:

- 修理記録の保管: 事故による修理を行った場合は、修理内容の詳細がわかる見積書や請求書、整備記録簿などを保管しておきましょう。査定時に、骨格部分に影響のない修理であることを証明するのに役立ちます。

- 正直に申告する: 査定時には、事故歴や修復歴について正直に申告することが重要です。隠そうとしても、プロの査定士は見抜くことが多いですし、後で発覚するとトラブルの原因になります。

- 複数の業者で査定を受ける: 車の査定額は、業者によって評価基準が異なる場合があります。少しでも高く売却したい場合は、複数の買取業者に査定を依頼し、比較検討することをお勧めします。

結論として、ナンバープレートをぶつけられて交換が必要になったとしても、それだけで過度に心配する必要はありません。重要なのは、事故が車の骨格(フレーム)に影響を与えていないかどうかです。

2-7: 弁護士費用特約を使う際の弁護士の選び方と無料相談活用のコツ

弁護士費用特約を使えば、費用の心配なく弁護士に依頼できますが、いざ弁護士を探すとなると、「誰に頼めばいいのかわからない」という方も多いでしょう。適切な弁護士を選ぶことは、事件のスムーズな解決と、納得のいく結果を得るために非常に重要です。

弁護士選びの重要ポイント:

- 交通事故案件の専門性・経験:

- 弁護士にも得意分野があります。医療過誤、企業法務、離婚問題など様々ですが、【必ず「交通事故案件」の取り扱い経験が豊富な弁護士】を選びましょう。

- 交通事故の損害賠償請求は、医学的な知識(後遺障害など)、保険制度の知識、判例の知識など、専門的な知見が要求されます。

- 物損事故(車両損傷のみ)の経験も確認できると、より安心です。人身事故と物損事故では、争点や交渉のポイントが異なる場合があります。

- 事務所のウェブサイトなどで、交通事故の解決実績を確認しましょう。

- 弁護士費用特約の利用実績:

- 弁護士費用特約を利用した案件の経験が豊富な弁護士であれば、保険会社との連携や手続きもスムーズに進むことが期待できます。

- 説明のわかりやすさ:

- 法律の専門用語を並べるだけでなく、依頼者の状況に合わせて、わかりやすい言葉で丁寧に説明してくれるかどうかも重要です。疑問点に対して、納得いくまで答えてくれる姿勢があるかを見ましょう。

- コミュニケーションの取りやすさ・相性:

- 事件解決まで、弁護士とは何度も連絡を取り合うことになります。報告・連絡・相談(ほうれんそう)がしっかりしていて、話しやすい、信頼できると感じられる弁護士を選びましょう。相性が合わないと、ストレスを感じてしまうこともあります。

- 料金体系の明確さ:

- 弁護士費用特約を使う場合でも、どのような費用が発生するのか(相談料、着手金、報酬金の計算方法など)、特約の上限額を超えた場合の扱いなどを、事前に明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。

無料相談活用のコツ:

多くの法律事務所では、交通事故に関する【初回無料相談】を実施しています。これを有効活用しましょう。

- 複数の事務所に相談する: 1つの事務所だけでなく、できれば2~3の事務所に相談してみましょう。弁護士の考え方や進め方、相性などを比較検討できます。

- 事前に準備をしておく: 相談時間を有効に使うために、以下のものを準備しておくとスムーズです。

- 事故状況のメモ(日時、場所、経緯など)

- 写真(損傷箇所、現場など)

- 交通事故証明書(取得していれば)

- 修理見積書、領収書

- 相手方とのやり取りの記録

- 加入している自動車保険証券(弁護士費用特約の有無を確認するため)

- 聞きたいことをリストアップしておく: 相談したい内容、疑問点などを事前にメモしておくと、聞き忘れを防げます。

- 例:「弁護士費用特約は使えるか?」「依頼した場合の今後の流れは?」「請求できる損害額の見込みは?」など。

- 弁護士の人柄や事務所の雰囲気も確認: 相談時の対応や説明の仕方、事務所の雰囲気なども、依頼するかどうかの判断材料になります。

無料相談は、弁護士を見極める絶好の機会です。遠慮せずに疑問点を質問し、ご自身が「この人になら任せられる」と思える弁護士を見つけましょう。

2-8:まとめ ナンバープレートをぶつけられたら、弁護士費用特約を活用し冷静かつ適切に対応しよう

この記事では、「ナンバープレートをぶつけられた」というトラブルに焦点を当て、その初期対応から修理・再発行、そして弁護士費用特約を活用した損害賠償請求までを詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

- 初期対応が重要: ナンバープレートをぶつけられたら、まず安全確保、証拠写真撮影、相手情報確認(いれば)、警察への連絡(必須)を冷静に行いましょう。

- 証拠は徹底的に確保: 写真(損傷箇所、車両全体、現場全体)、ドライブレコーダー映像、メモなどは、後の交渉や請求の鍵となります。

- 警察への届出は必須: 当て逃げでも必ず届け出て、「交通事故証明書」を取得できるようにしましょう。

- ナンバープレート損傷の対処:

- 曲がり・凹み: 軽微でも自己修理はリスク大。基本的には「再発行」が最も確実で推奨されます。修理代・再発行費用は数千円~1万数千円程度が目安。

- 傷: 文字の判読性に影響があれば再発行が必要。視認性低下は法律違反・車検不適合のリスクがあります。

- フレーム破損: 安全のため交換が必要。新基準に適合したものを選びましょう。

- 車検への影響: 判読困難、著しい変形・破損、不適切な取り付け・カバーは車検不適合となります。早めの対処が必要です。

- 再発行手続き: 普通車等は運輸支局、軽自動車等は軽自動車検査協会へ。同番再交付には数日かかります。

- 事故車扱いにはならない: ナンバープレート交換自体で修復歴車扱いになることは通常ありません。

- 損害賠償請求: 修理費用、再発行費用、代車費用などを加害者に請求できます。物損事故では慰謝料は原則認められません。

- 【弁護士費用特約を最大限活用】:

- もらい事故など、保険会社が示談代行できない場合に特に有効。

- 利用しても等級ダウン・保険料アップはありません。

- 弁護士費用(相談料10万円、委任費用300万円上限が一般的)をカバー。

- 費用の心配なく専門家に依頼でき、適正な賠償額獲得や精神的負担軽減につながります。

- 弁護士選びは慎重に: 交通事故・物損事故の経験豊富で、説明がわかりやすく、信頼できる弁護士を選びましょう。無料相談を活用して比較検討するのがおすすめです。

ナンバープレートをぶつけられるというトラブルは、誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、適切な知識と対応、そして弁護士費用特約という心強い味方がいれば、安心です。万が一の際には、この記事を参考に、冷静かつ毅然とした態度で、ご自身の正当な権利を主張してください。