「駐車場に戻ったら、車に見覚えのない傷が…」「走行中にコツンと音がしたけど、相手が行ってしまった…」

もしあなたが当て逃げ被害に遭われたなら、犯人に対する怒りとともに、「警察はちゃんと捜査してくれるのだろうか?」「結局、当て逃げ犯は見つかる確率が低くて、泣き寝入りするしかないのか?」といった不安でいっぱいかもしれません。

特に、駐車場で当て逃げされ、後で気づいた場合や、そもそも当て逃げされたことに気づかなかったけれど後日傷を発見した場合など、証拠が少ない状況では、警察がどこまで調べるのか、心配になるのは当然です。中には、駐車場での当て逃げで警察に連絡しても、あまり動かないという声も聞かれます。

また、最近では自転車による当て逃げも問題になっていますが、車と違ってナンバープレートがないため、警察はどこまで調べることができるのでしょうか? 犯人がばれる日数はどれくらいかかるのか、もし警察が来たとして、その後どうなるのか、疑問は尽きません。

この記事では、当て逃げ被害における警察の捜査の実態、犯人が見つかる可能性、そして何より、被害に遭った際に泣き寝入りせず、ご自身の権利を守るための具体的な対処法について、詳しく解説します。弁護士費用特約の活用法にも触れながら、あなたが取るべき最善の行動を明らかにしていきます。

主要なポイント

- 当て逃げとは何か、ひき逃げとの違い、法的な位置づけ

- 当て逃げに対する警察の捜査範囲と、捜査の優先順位が決まる要因

- 警察が具体的にどのような捜査活動を行うのか、そしてその限界

- 当て逃げ犯が見つかる確率の現実と、確率を高めるための要素

- 当て逃げ犯が発覚するまでの日数やタイミング、関連する時効

- 警察が捜査に動いた場合の対応と、捜査が積極的でない場合の対処法

- 自転車による当て逃げの特殊性と捜査の難しさ

- 当て逃げ犯特定の可能性を高めるための具体的な証拠収集方法

- 駐車場で後から被害に気づいた場合の正しい対応ステップ

- 泣き寝入りを避けるための戦略(証拠収集、保険活用、弁護士相談)

- 弁護士費用特約の重要性と、当て逃げ被害における具体的な活用方法

目次

1. 当て逃げで警察はどこまで調べる?捜査の実態と犯人が見つかる確率

この章では、まず「当て逃げ」とは法的にどういうものなのか、そして皆さんが最も気にされている「当て逃げに対して警察はどこまで調べるのか」という疑問について、捜査の具体的な内容、限界、そして犯人が見つかる確率の現実を詳しく解説していきます。警察の動きを正しく理解し、過度な期待や誤解を避けることが、冷静な対応への第一歩です。

- 1-1. 当て逃げとは?まず知っておきたい基本と警察の対応

- 1-2. 警察はどこまで調べる?当て逃げ捜査の具体的な内容と限界

- 1-3. 気になる「当て逃げが見つかる確率」は?統計データと実情を解説

- 1-4. 当て逃げ犯が「ばれる日数」はどのくらい?発覚タイミングと時効

- 1-5. 「当て逃げで警察が来た!」その後の捜査の流れと協力すべきこと

- 1-6. 自転車による当て逃げの場合、警察はどこまで調べる?車との違い

- 1-7. 証拠が決め手!当て逃げ犯特定の可能性を高める3つのポイント

1-1. 当て逃げとは?まず知っておきたい基本と警察の対応

「当て逃げ」という言葉は日常的に使われますが、どのような対応が求められるのでしょうか。まずは基本を押さえましょう。

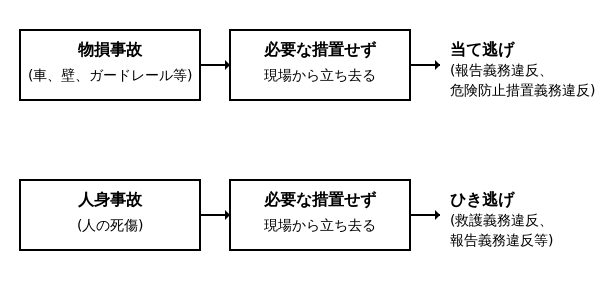

当て逃げとひき逃げとの違い

一般的に、車両(自動車、バイク、自転車など)を運転中に、他人の車や建物、ガードレール、電柱などの「物」に衝突・接触する事故(=物損事故)を起こしたにもかかわらず、必要な措置を講じずに現場から立ち去る行為が、「当て逃げ」といわれるようです。

当て逃げが「物損事故」にとどまるか、人が死傷したかで法的責任は異なります(以下、「当て逃げ」は物損事故にとどまる事故と仮定して、説明していきます)。もし事故によって人が死傷したにもかかわらず、必要な措置(救護義務など)をせずに立ち去った場合は、一般的に「ひき逃げ」(=人身事故における救護義務違反等)といわれ、物損事故とは異なる、より重大な犯罪として扱われます。

当て逃げで問われる法的責任(義務と罰則)

物損事故を起こした場合、運転者には道路交通法に基づき、以下の義務が課せられています。

- 危険防止措置義務(道路交通法第72条1項前段)

事故によって生じた道路上の危険(散乱物など)を除去するなど、後続の交通に支障が出ないように必要な措置を講じる義務です。- 違反した場合: 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

- 警察への報告義務(道路交通法第72条1項後段)

事故の日時、場所、損壊した物や程度、事故後の措置などを速やかに警察官に報告する義務です。軽微な物損事故であっても報告は必要です。- 違反した場合: 3月以下の懲役または5万円以下の罰金

当て逃げは、これらの義務を怠った場合に成立します。つまり、たとえ軽い接触事故であっても、警察に報告せず、危険防止措置も取らずに立ち去れば、法律違反となるのです。

警察の基本的な対応

当て逃げ被害に遭った場合、または目撃した場合、まずは速やかに110番通報または最寄りの警察署・交番に届け出ることが重要です。警察は通報を受けると、通常、以下のような対応を行います。

- 現場確認: 警察官が現場に臨場し、被害状況や事故の痕跡を確認します。

- 聞き取り: 被害者や目撃者から、事故の状況、加害車両の特徴(車種、色、ナンバーなど)、逃走方向などを詳しく聞き取ります。

- 実況見分: 必要に応じて、事故状況を詳しく調べるための実況見分を行います(ただし、物損事故では人身事故ほど詳細に行われないこともあります)。

- 事故報告書の作成: 聞き取った内容に基づき、事故の概要を記録します。

- 交通事故証明書の申請案内: 後日、保険請求などに必要となる「交通事故証明書」を発行してもらうための手続きについて案内します。

警察への届け出は、犯人特定の第一歩であると同時に、後述する保険請求などにも不可欠な手続きです。被害に気づいたら、時間が経っていても必ず警察に届け出るようにしましょう。

【図解・当て逃げとひき逃げ】

1-2. 警察はどこまで調べる?当て逃げ捜査の具体的な内容と限界

当て逃げ被害に遭った際、被害者が最も気になるのは「警察はどこまで真剣に捜査してくれるのか?」という点でしょう。ここでは、警察の捜査の実態と、その限界について解説します。

捜査の優先順位:人身事故との違い

まず理解しておくべき重要な点は、物損事故となる当て逃げは、人身事故であるひき逃げに比べて、警察における捜査の優先順位が低い傾向にあるということです。これは、限られた警察のリソース(人員、時間、予算)を、より緊急性が高く、社会的影響も大きい人命に関わる事件(ひき逃げ)に重点的に配分せざるを得ないためです。

ひき逃げの検挙率は比較的高い(令和3年は71.7%。ひき逃げ事件 発生件数・検挙率の推移より)のに対し、当て逃げ(物損事故)に関しては、明確なデータが存在していません。

では、どのような場合に警察は積極的に捜査に乗り出すのでしょうか?一般的に、以下の要素が考慮されます。

- 被害の程度: 修理費用が高額になるような大きな損害がある場合。

- 公共物への損害: 信号機、ガードレール、道路標識など、公共の安全に関わる物が損壊された場合。

- 証拠の明白性: 防犯カメラ映像やドライブレコーダーの記録など、犯人特定につながる有力な証拠がある場合。

- 目撃情報の有無: 犯行の瞬間や犯人の特徴、車両ナンバーなどに関する具体的な目撃情報がある場合。

- 悪質性: 故意による衝突や、飲酒運転の疑いなど、悪質なケース。

これらの要素が揃っているほど、警察が本格的な捜査を行う可能性は高まります。

具体的な捜査内容

警察が当て逃げ事案で捜査を行う場合、一般的には以下のような活動が行われます。

- 現場検証・鑑識活動:

- 被害車両や衝突箇所の写真撮影

- 事故現場に残された塗料片や破損部品などの収集・分析

- タイヤ痕やブレーキ痕の確認

- 聞き込み捜査:

- 被害者、目撃者からの詳細な事情聴取

- 近隣住民や店舗への聞き込み

- 映像証拠の確認:

- 現場周辺の防犯カメラ(店舗、駐車場、個人宅、道路など)の映像確認・提供依頼

- 被害車両や目撃車両のドライブレコーダー映像の確認

- 車両の特定と追跡:

- 収集した情報(車種、色、ナンバー、傷の位置など)から、加害車両を推定

- Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の記録照会(※重大事件でなければ照会されない可能性も)

- 陸運局への車両情報照会(ナンバーが判明している場合)

- 該当する可能性のある車両の所有者への聞き取り

捜査の限界

一方で、当て逃げ捜査には限界もあります。

- 証拠不足: 犯人特定につながる客観的な証拠(映像、目撃情報、遺留物など)が乏しい場合、捜査は難航します。

- 軽微な被害: 被害が擦り傷程度など軽微な場合、積極的な捜査が行われにくい傾向があります。

- 捜査リソースの制約: 前述の通り、警察の人員や時間は限られており、すべての当て逃げ事案に十分な捜査リソースを割くことは困難です。

- プライバシーの問題: 防犯カメラ映像の提供を依頼しても、プライバシー保護を理由に協力を得られないケースもあります(ただし、警察からの正式な捜査協力依頼であれば提供されることが多いです)。

このように、警察が「どこまで調べるか」は、事件の状況や証拠の有無によって大きく左右されます。被害者としては、警察の捜査に協力しつつも、過度な期待はせず、後述するような自分自身での証拠収集や対策も並行して考えることが重要になります。

1-3. 気になる「当て逃げが見つかる確率」は?統計データと実情を解説

「当て逃げ犯は、結局どのくらいの確率で見つかるのだろうか?」これは被害者にとって最も切実な疑問の一つでしょう。しかし、残念ながら明確な答えを出すのは難しいのが現状です。

公式統計の不在と推定データ

前述の通り、警察庁はひき逃げ(人身事故)の検挙率は公表していますが、当て逃げ(物損事故)に関する公式な検挙率データは公表していません。これは、物損事故の件数が膨大であることや、被害届が出されないケースも多いことなどが理由と考えられます。

そのため、「見つかる確率」については、報道や民間の調査、弁護士事務所などの経験則に基づく推定値に頼らざるを得ません。先ほどのとおり、ひき逃げの検挙率は令和3年で71.7%(ひき逃げ事件 発生件数・検挙率の推移)であることと比較しますと、当て逃げ(物損事故)の検挙率は、これよりも相当低いのではないか、と考えられるところです。

ただし、検挙率は平均値をとったものに過ぎず、個々の事案によって大きく変動します。しかし、決して高い確率で見つかるわけではない、というのが残念ながら実情と言えるでしょう。

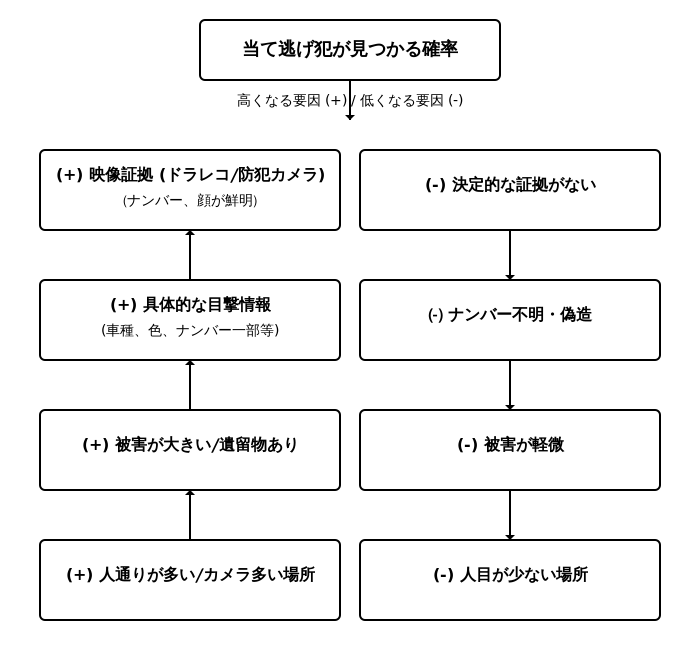

確率を左右する要因

では、どのような場合に犯人が見つかる可能性が高まるのでしょうか?以下の要素が大きく影響します。

- 映像証拠(防犯カメラ・ドライブレコーダー)の有無:

- これが最も強力な証拠となります。特に、ナンバープレートや運転者の顔が鮮明に映っていれば、特定に至る可能性は格段に高まります。

- 防犯カメラは保存期間がありますので、早めに証拠を押さえておかなければなりません。また、ドライブレコーダーも放っておくと上書きされてしまうことがありますので、注意です。

- ドライブレコーダーも、事故の瞬間だけでなく、駐車中の監視機能があれば非常に有効です。

- 目撃情報の質と量:

- 犯行の瞬間を目撃した人がいるか、その情報が具体的かどうかが重要です。

- 「車種」「色」「ナンバープレートの一部」「運転手の特徴(性別、服装など)」「逃走方向」などの情報があれば、捜査の有力な手がかりとなります。

- 被害の程度と状況:

- 被害が大きいほど、警察が本格的な捜査に乗り出す可能性が高まります。

- 事故の衝撃が大きく、加害車両にも相応の損傷が残っている可能性が高い場合、修理工場などから情報が得られることもあります。

- 現場に残された塗料片や破損部品なども、車種特定の手がかりになります。

- 発生場所:

- 駐車場や店舗など、防犯カメラが多く設置されている場所や、人通りの多い場所の方が、証拠や目撃情報が得られやすい傾向があります。

見つからない場合の主な理由

反対に、犯人が見つからないケースでは、以下のような理由が考えられます。

- 決定的な証拠(映像、目撃情報)がない。

- ナンバープレートが読み取れない、または偽造されている。

- 運転者が特定できない。

- 加害車両が盗難車だった。

- 加害車両が廃車にされた。

- 犯人が遠方に逃走し、追跡が困難。

- 軽微な事故で、加害者自身が事故に気づいていない(可能性は低いですが)。

結論として、「当て逃げが見つかる確率」は一概には言えませんが、証拠の有無が決定的に重要であることは間違いありません。被害に遭った際は、諦めずにできる限りの証拠を探す努力が求められます。

【図解:当て逃げ犯が見つかる確率に影響する要因】

1-4. 当て逃げ犯が「ばれる日数」はどのくらい?発覚タイミングと時効

当て逃げをしてしまった加害者が最も恐れるのは「いつバレるのか」ということでしょう。被害者としては、「犯人はいつ頃見つかる可能性があるのか」を知りたいところです。発覚までの日数やタイミング、そして関連する「時効」について解説します。

発覚のタイミング:いつ、どのようにバレるのか?

当て逃げが発覚するタイミングは、状況によって大きく異なります。主なパターンとしては以下の3つが考えられます。

- 当日・即日:

- 被害者が現場にいた、またはすぐに気づいた場合: 被害者がすぐに警察に通報し、目撃情報やドライブレコーダー映像などから即日特定されるケースです。

- 目撃者がいた場合: 周囲に人がいて犯行を目撃され、ナンバーなどを控えられて通報されるケースです。

- 加害者の自首: 罪悪感に耐えかねて、加害者自身が警察に出頭するケースもあります。

- 数日~1週間程度:

- 被害者が後日気づいた場合: 駐車場での当て逃げなどで、被害者が数日後に傷を発見し、警察に届け出るケースです。この場合、防犯カメラ映像の確認などに時間がかかることがあります。

- 後からの目撃情報: 事故直後ではなく、後になってから目撃者が名乗り出るケースもあります。

- 防犯カメラ・ドラレコの解析: 警察や被害者自身が映像を確認し、解析を進める中で特定に至るケースです。

- SNSなどでの情報拡散: 被害者がSNSなどで情報提供を呼びかけ、有力な情報が寄せられるケースもあります(ただし、個人情報保護には十分な注意が必要です)。

- 長期間発覚しない、または未解決:

- 証拠が乏しい場合: 残念ながら、決定的な証拠が見つからず、捜査が進展しないまま時間が経過するケースも少なくありません。

- 加害者が修理しない、または巧妙に隠ぺいする場合: 車の傷を修理に出さなかったり、目立たないように隠したりする、廃車にしてしまうことで、発覚を免れようとするケースです。

このように、「ばれる日数」を特定することは困難ですが、証拠が残りやすい状況であればあるほど、早期に発覚する可能性が高まります。

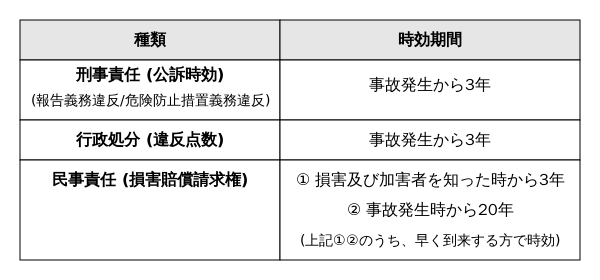

当て逃げに関する「時効」

時間が経つと、「時効」によって加害者の責任を問えなくなる可能性があります。当て逃げに関連する時効は、主に以下の3種類があります。

- 刑事責任(報告義務違反・危険防止措置義務違反)の時効:

- 当て逃げ行為そのものに対する刑事罰(懲役や罰金)を科すための時効(公訴時効)です。

- 公訴時効は3年です。事故から3年が経過すると、検察官は加害者を起訴できなくなります。

- 行政処分(違反点数)の時効:

- 当て逃げ行為に対する運転免許の違反点数が加算される期間にも限りがあります。

- 違反行為があった日から3年を経過すると、原則として点数は加算されません。

- 民事責任(損害賠償請求権)の時効:

- 被害者が加害者に対して、車の修理費や代車費用などの損害賠償を請求できる権利の時効です。

- 民法改正(2020年4月1日施行)により、時効期間は以下のように定められています(民法724条)。

- 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の場合は5年間ですが、当て逃げ=物損事故の場合は原則3年です)

- 不法行為の時(=事故発生時)から20年間

- つまり、被害者が当て逃げの事実と加害者を特定してから3年以内であれば、損害賠償請求が可能です。また、加害者が特定できないまま時間が経過しても、事故発生から20年以内であれば、特定後に請求できる可能性があります(ただし、20年も経てば証拠の確保は極めて困難です)。

時効があるからといって諦める必要はありません。特に損害賠償請求権の時効は「加害者を知った時」から進行するため、時間が経ってからでも加害者が見つかれば請求できる可能性は残されています。重要なのは、時効を意識しつつも、早期解決に向けて迅速に行動することです。

【図解:当て逃げに関する時効】

1-5. 「当て逃げで警察が来た!」その後の捜査の流れと協力すべきこと

当て逃げ被害を届け出て、警察官が現場に来てくれた場合、その後はどのような流れになるのでしょうか? 被害者として、どのように協力すれば捜査の進展につながるのか、ポイントを解説します。

警察が来た後の基本的な流れ

警察官が現場に到着すると、通常は以下のような手順で対応が進みます。

- 状況聴取: まず、被害者であるあなたから、事故の発見状況、被害の内容、心当たりのある状況(いつどこで被害に遭った可能性が高いか)、加害者に関する情報(目撃した場合の車種、色、ナンバー、運転手の特徴など)を詳しく聞き取ります。

- 現場確認・実況見分: 被害車両の損傷状況、事故現場の状況(路面の痕跡、落下物など)を確認し、写真撮影などを行います。必要に応じて、より詳細な実況見分が行われることもあります。

- 被害届の受理: あなたからの申し出に基づき、被害届を受理します。

- 証拠の収集: 現場に残された塗料片や部品、周辺の防犯カメラ映像、ドライブレコーダー映像など、犯人特定につながる可能性のある証拠の収集活動を開始します。

- 情報提供の依頼: 警察は、収集した情報に基づいて捜査を進めますが、新たな情報や証拠が見つかった場合は、被害者にも情報提供を求めることがあります。

被害者が協力すべきこと

警察の捜査を少しでも進展させ、犯人特定につなげるためには、被害者自身の協力が不可欠です。以下の点を心がけましょう。

- 正確かつ詳細な情報提供: 思い出せる限りの情報を、正確に、具体的に警察に伝えましょう。曖昧な記憶でも、断片的な情報でも、捜査のヒントになる可能性があります。「いつ」「どこで」「どのような状況で」被害に気づいたか、被害を受ける前の車の状態なども重要です。

- 証拠の提出: 自身のドライブレコーダー映像、現場や被害車両の写真、目撃者の連絡先など、持っている証拠はすべて警察に提出しましょう。

- 防犯カメラ映像の確保協力: 現場周辺の店舗や施設、マンションなどに防犯カメラがある場合、警察が映像提供を依頼しますが、被害者自身も管理者にお願いしてみることで、より迅速に映像を確保できる可能性があります(ただし、個人での依頼は断られることもあります)。

- 冷静な対応: 警察官も多くの事件を抱えています。捜査の進捗について過度に催促したり、感情的になったりせず、冷静に協力する姿勢が大切です。

- 捜査状況の確認: 定期的に担当警察官に連絡を取り、捜査の進捗状況を確認することは問題ありません。ただし、頻繁すぎる連絡は避け、節度を持って行いましょう。

「交通事故証明書」の申請を忘れずに

警察への届け出が完了したら、後日、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」を発行してもらう手続きをしましょう。この証明書は、事故があった事実を公的に証明する書類であり、自身の車両保険を使って修理する場合や、加害者が見つかって損害賠償請求をする際に必要となる重要な書類です。通常、警察に届け出てから数日~1週間程度で発行可能になります。申請用紙は警察署や交番、自動車安全運転センターで入手できます。

捜査の進捗連絡について

残念ながら、特に軽微な当て逃げ事案の場合、警察から捜査の進捗について積極的な連絡がないことも少なくありません。これは捜査が行われていないという意味ではなく、有力な手がかりが得られず難航している、あるいは他の重大事件の対応に追われているなどの理由が考えられます。不安な場合は、前述のように、こちらから状況を確認してみましょう。

1-6. 自転車による当て逃げの場合、警察はどこまで調べる?車との違い

近年、自転車の利用者が増える中で、車と自転車、あるいは自転車同士の接触事故、そして自転車による「当て逃げ」も問題となっています。自転車による当て逃げの場合、警察の捜査は自動車の場合とどう違うのでしょうか?

自転車も「車両」扱い、報告義務は同じ

まず、道路交通法上、自転車は「軽車両」として扱われます。したがって、自転車の運転者が物損事故を起こした場合でも、自動車と同様に危険防止措置義務と警察への報告義務(道路交通法第72条1項)があります。これを怠って現場から立ち去れば、自動車と同様に「当て逃げ」となり、罰則の対象となります。

捜査の難しさ:車との違い

しかし、現実問題として、自転車による当て逃げの犯人を特定するのは、自動車の場合よりも格段に難しいと言わざるを得ません。その主な理由は以下の通りです。

- ナンバープレートがない: 自動車のようにナンバープレートが無いため、車両の特定が非常に困難です。

- 所有者情報の登録制度がない: 自動車のような厳密な登録制度がないため、自転車が特定できたとしても、所有者や使用者を追跡するのが難しい場合があります(防犯登録はありますが、登録情報の網羅性や更新頻度には限界があります)。

- ドライブレコーダーの普及率: 自動車に比べて、自転車へのドライブレコーダー搭載率はまだ低いのが現状です。

- 防犯カメラ映像での特定: 自動車に比べて車体が小さく、特徴も捉えにくいため、防犯カメラ映像に映っていても、個人を特定するのが難しい場合があります。服装やヘルメットで顔が隠れていることも多いです。

- 逃走の容易さ: 細い路地や歩道など、自動車が入れない場所へも容易に逃走できてしまいます。

警察の捜査の現実

これらの理由から、自転車による当て逃げの場合、警察が捜査に乗り出したとしても、自動車の当て逃げ以上に捜査は限定的になる可能性が高いのが実情です。特に被害が軽微な場合や、有力な目撃情報、鮮明な映像証拠がない場合は、犯人特定に至らず捜査が終了してしまうケースが多いと考えられます。

それでも諦めないために

捜査が難しいとはいえ、泣き寝入りする必要はありません。

- 証拠確保の重要性: 自動車の場合と同様、あるいはそれ以上に、現場付近の防犯カメラ映像や目撃者情報が重要になります。可能な限り、これらの情報を収集し、警察に提供しましょう。

- 自転車保険の確認: 加害者が特定できた場合、相手が自転車保険(個人賠償責任保険など)に加入していれば、損害賠償を受けられる可能性があります。近年、条例で自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えています。加害者が特定できた場合は、保険加入の有無を確認しましょう。

- 弁護士への相談: 加害者の特定や損害賠償請求に行き詰まった場合は、弁護士に相談することも有効な手段です。

自転車による当て逃げは特定が困難なケースが多いですが、だからといって何もしなければ解決の可能性はゼロです。できる限りの証拠を集め、警察に届け出ることが重要です。

1-7. 証拠が決め手!当て逃げ犯特定の可能性を高める3つのポイント

これまでの説明で、当て逃げ犯の特定には「証拠」がいかに重要か、ご理解いただけたかと思います。警察の捜査だけに頼るのではなく、被害者自身が迅速かつ的確に証拠を確保することが、犯人特定の可能性を少しでも高める鍵となります。ここでは、特に重要な3つの証拠収集ポイントをまとめます。

ポイント1:映像証拠(ドライブレコーダー・防犯カメラ)の確保

現代の当て逃げ捜査において、映像証拠は最も強力な武器となります。

- ドライブレコーダー:

- 事故発生時の映像: 走行中の当て逃げであれば、事故の瞬間や相手車両のナンバー、特徴を記録している可能性があります。すぐに映像を確認し、保護(上書き防止)しましょう。

- 駐車監視機能付きドラレコ: 駐車場などでの当て逃げ対策として非常に有効です。衝撃を検知して自動的に録画を開始するタイプや、常時録画するタイプがあります。当て逃げ対策を考えるなら、駐車監視機能付きの導入を強く推奨します。

- 後方カメラ・360度カメラ: 前方だけでなく、後方や側面からの当て逃げにも対応できるため、より安心です。

- 防犯カメラ:

- 事故現場周辺: 事故が発生した場所(駐車場、道路沿いの店舗、マンションなど)に設置されている防犯カメラを確認しましょう。

- 映像の入手方法:

- 警察に依頼: 被害届を提出し、警察に捜査の一環として映像の確認・提供依頼をしてもらうのが基本です。

- 自分で管理者に依頼: 警察の動きが遅い場合や、より早く確認したい場合は、被害者自身がカメラの管理者に事情を説明し、映像の確認・提供をお願いすることも考えられます(ただし、個人での依頼は断られることもあります。丁寧な依頼を心がけましょう)。

- 保存期間に注意: 防犯カメラの映像は、通常、一定期間(1週間~1ヶ月程度が多い)で上書き消去されてしまいます。被害に気づいたら、できるだけ早く映像の確保に動きましょう。

ポイント2:目撃者情報の確保

人の記憶は薄れやすいため、目撃者がいる場合は、できるだけ早く、詳細な情報を聞き取り、記録しておくことが重要です。

- 聞くべき情報:

- 事故の日時、場所

- 事故の状況(どのようにぶつかったか)

- 加害車両のナンバープレート(全部または一部でも)

- 加害車両の車種、色、特徴(ステッカー、へこみ、エアロパーツなど)

- 運転者の特徴(性別、年齢層、服装、髪型など)

- 逃走した方向

- 連絡先の交換: 可能であれば、目撃者の氏名と連絡先を聞き、後日、警察の捜査や示談交渉などで協力をお願いできるか確認しておきましょう。

- 情報提供の呼びかけ: 事故現場に看板を設置したり、SNS(個人情報に配慮しつつ)で情報提供を呼びかけたりすることも、新たな目撃者を見つけるための一つの方法です。

ポイント3:現場証拠の保全と記録

事故現場の状況や被害の痕跡も、重要な証拠となり得ます。

- 写真撮影:

- 被害車両の損傷箇所: 傷やへこみが明確にわかるように、様々な角度から、アップと引きで複数枚撮影します。メジャーなどを当てて傷の大きさがわかるようにするのも有効です。

- 車両全体: 車両の前後左右、全体がわかるように撮影します。ナンバープレートも入れておきましょう。

- 事故現場の状況: 車両の位置関係(可能であれば)、路面の状況、周辺の建物などがわかるように撮影します。

- 相手車両の痕跡: 相手車両のものと思われる塗料片や、落下した部品などがあれば、それらも現場の状況とともに撮影しておきます。

- 相手車両の遺留物の確保: 現場に相手車両の塗料片やミラーの破片などが落ちている場合は、拾い集めて保管し、警察に提出しましょう。重要な物証となります。

- メモの作成: 事故発見時の状況、気づいたこと、目撃者の証言などを、記憶が新しいうちに詳細にメモしておきましょう。

これらの証拠を迅速かつ確実に確保することが、警察の捜査を助け、犯人特定、そして最終的な損害回復への道を切り開くことにつながります。

2. 当て逃げで警察がどこまで調べるか不安な方へ|泣き寝入りしない対処法と弁護士特約

第一章では、当て逃げにおける警察の捜査の実態や限界、犯人が見つかる確率などについて解説しました。証拠が少なく、警察の捜査も思うように進まないかもしれない…そんな状況に、「結局、泣き寝入りするしかないのか」と諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、諦めるのはまだ早いです。この章では、警察の捜査だけに頼らず、被害者自身が主体的に行動し、泣き寝入りを避けるための具体的な対処法を解説します。特に、駐車場での当て逃げや後で気づいたケース、警察が動かないと感じる場合の次の一手、そして、万が一の際に非常に心強い味方となる「弁護士費用特約」の活用法について、詳しく見ていきましょう。

- 2-1. 駐車場で当て逃げ!「後で気づいた」場合の警察への届け出と対処法

- 2-2. 当て逃げされても「駐車場で気づかなかった」…それでも諦めないでできること

- 2-3. 駐車場での当て逃げで「警察が動かない」と感じたら?次のアクション

- 2-4. 当て逃げ被害の「泣き寝入り確率」は?悔しい思いをしないために

- 2-5. 警察の捜査と並行して行うべきこと:自分でできる証拠収集

- 2-6. 弁護士費用特約が強い味方!当て逃げ被害における賢い使い方

- 2-7. 【まとめ】当て逃げで警察はどこまで調べる?弁護士特約を活用し泣き寝入りを防ぐ方法

2-1. 駐車場で当て逃げ!「後で気づいた」場合の警察への届け出と対処法

ショッピングセンターやコインパーキングなどの駐車場は、残念ながら当て逃げが非常に発生しやすい場所の一つです。そして、「買い物を終えて戻ってきたら傷がついていた」「翌朝、車に乗ろうとして初めて気づいた」など、後で被害に気づくケースも少なくありません。

このような場合、事故の瞬間を見ていないため、加害者の特定はより困難になりますが、それでも取るべき行動はあります。

ステップ1:まずは落ち着いて状況を確認

- 被害状況の確認: 傷やへこみの場所、大きさ、状態を詳しく確認しましょう。相手車両の塗料が付着していないかもチェックします。

- 周囲の確認: ぶつけられた可能性のある場所(隣の駐車スペース、通路など)に、相手車両の痕跡(落下物、タイヤ痕など)がないか確認します。

- 写真撮影: ポイント1-7で説明した通り、被害状況、車両全体、現場周辺の状況を、様々な角度から写真に撮っておきましょう。日付や時間が記録されるように設定しておくと良いでしょう。

ステップ2:速やかに警察へ届け出る

たとえ事故の瞬間を見ていなくても、必ず警察に被害を届け出ましょう。後で気づいた場合でも届け出は可能です。

- 連絡先: 110番または最寄りの警察署・交番に連絡します。

- 伝えるべきこと:

- 被害に気づいた日時と場所(駐車場の名称、駐車場所など)

- 被害車両の情報(車種、色、ナンバー)

- 被害の状況(傷の場所、状態など)

- 駐車していた時間帯(いつからいつまで停めていたか)

- 被害に気づく前の状況(いつ、どこで最後に車を確認したか)

- 心当たり(もしあれば)

- 届け出の重要性: 警察に届け出ることで、正式な「事故」として記録され、捜査が行われる可能性が生まれます。また、後述する保険請求や、「交通事故証明書」の発行のためにも必須の手続きです。時間が経てば経つほど、証拠は失われやすくなります。気づいたらできるだけ早く届け出ましょう。

ステップ3:駐車場の管理者に連絡

駐車場の管理者(ショッピングセンターの管理室、コインパーキングの運営会社など)に連絡し、当て逃げ被害に遭ったことを報告しましょう。

- 伝えるべきこと: 警察に届け出た内容と同様に、被害状況や駐車していた時間帯などを伝えます。

- 依頼すべきこと:

- 防犯カメラ映像の確認と保存依頼: 駐車場内に防犯カメラが設置されている場合、該当する時間帯の映像を確認してもらい、可能であれば保存(警察の捜査協力のため)をお願いしましょう。管理者によっては、警察からの正式な依頼がないと対応できない場合もありますが、まずはお願いしてみることが重要です。

- 他の利用者からの情報提供: 他の利用者から同様の被害報告や、不審な車両の情報などが寄せられていないか確認します。

ステップ4:自身の保険会社に連絡

ご自身が加入している自動車保険の会社にも連絡しましょう。

- 車両保険の確認: ご自身の車両保険を使って修理できるか確認します。当て逃げの場合、「一般型(フルカバータイプ)」の車両保険であれば補償対象となることが多いですが、「エコノミー型(限定カバータイプ)」の場合は対象外となるのが一般的です。免責金額(自己負担額)の設定も確認しましょう。

- 弁護士費用特約の確認: 後述しますが、弁護士費用特約が付帯されていれば、加害者が見つかった場合の示談交渉などを弁護士に依頼する際の費用が補償されます。付帯の有無を確認しておきましょう。

後で気づいた当て逃げは、証拠が乏しく犯人特定が難しいケースが多いのは事実です。しかし、上記のような行動を迅速にとることで、解決の可能性を少しでも高めることができます。

2-2. 当て逃げされても「駐車場で気づかなかった」…それでも諦めないでできること

前の項目では、駐車場で後から当て逃げ被害に気づいた場合の対処法を解説しました。しかし、中には「駐車場を出る時も、その後しばらく運転していても、全く傷に気づかなかった。いつ当てられたのか見当もつかない…」というケースもあるでしょう。

このように、被害を受けた可能性のある場所や時間帯を特定できない場合、犯人捜しはさらに困難を極めます。しかし、それでも完全に諦めてしまう前に、できることがあります。

可能性を一つずつ潰していく作業

いつどこで被害に遭ったか分からない場合でも、まずは以下の点を冷静に振り返り、可能性を探ってみましょう。

- 被害発見前の行動履歴の確認:

- 被害に気づく直前、どこに車を停めていましたか? (例:自宅駐車場、勤務先駐車場、スーパーの駐車場、コインパーキング、路上駐車など)

- それぞれの場所に、どのくらいの時間駐車していましたか?

- 駐車していた場所の状況(混雑具合、隣の車との距離、防犯カメラの有無など)を思い出せる範囲で記録します。

- ドライブレコーダー映像の確認:

- もしドライブレコーダー(特に駐車監視機能付き)を設置しているなら、被害発見前の記録を遡って確認しましょう。衝撃検知の記録や、不審な動きが映っていないかチェックします。たとえ犯行の瞬間が映っていなくても、駐車場所の状況や周囲の車両がわかるだけでも手がかりになります。

- 車両保険の確認と利用検討:

- 被害場所や日時が特定できなくても、ご自身の車両保険が利用できる可能性があります。保険会社に連絡し、状況を説明して相談してみましょう。

- 一般型の車両保険であれば、当て逃げによる損害も補償対象となる場合が多いです。ただし、保険を使うと翌年度以降の保険料が上がる(等級ダウン)ことや、免責金額(自己負担額)があることを考慮し、修理費用と比較して利用するかどうかを慎重に判断しましょう。

警察への届け出は必要?

被害場所や日時が全く特定できない場合、警察に届け出ても「事故としての受理は難しい」と言われる可能性があります。なぜなら、事故の発生場所や日時が不明確では、捜査のしようがないためです。

しかし、相談という形で警察に連絡しておくことには意味があります。

- 記録として残る可能性: 届け出が正式に受理されなくても、相談記録として残る場合があります。万が一、後になって有力な情報が出てきた場合に役立つ可能性があります。

- 類似被害の情報: 同じ地域で同様の当て逃げ被害が多発している場合など、警察が何らかの情報を持っている可能性もゼロではありません。

- 交通事故証明書の要否: 車両保険を利用する際に、「交通事故証明書」が必要かどうかは保険会社によって対応が異なる場合があります。もし保険会社から証明書が必要と言われた場合は、警察にその旨を伝えて相談してみましょう。(ただし、事故として受理されなければ、証明書の発行は通常できません)。

被害場所や日時が特定できないケースは、残念ながら犯人特定は極めて難しく、車両保険を使って修理するか、自費で修理するかの選択になる可能性が高いです。しかし、何もせずに諦める前に、上記の行動をとることで、わずかでも解決の糸口が見つかるかもしれませんし、少なくともご自身の保険で損害をカバーできるかの道筋は確認できます。

2-3. 駐車場での当て逃げで「警察が動かない」と感じたら?次のアクション

「駐車場での当て逃げを警察に届け出たけれど、全然捜査してくれている様子がない」「電話しても『捜査中です』ばかりで具体的な進展がない」… このように、警察が動かないと感じて、不満や焦りを覚える被害者の方は少なくありません。

なぜ警察は動いてくれないように見えるのでしょうか?そして、そのような場合、被害者はどうすればよいのでしょうか?

警察が「動かない」ように見える理由

警察が期待通りに動いてくれないと感じる背景には、いくつかの理由が考えられます。

- 捜査優先度の低さ: 繰り返しになりますが、物損事故である当て逃げは、人身事故に比べて捜査の優先度が低くならざるを得ない場合があります。特に、被害が軽微であったり、有力な証拠が乏しかったりすると、積極的な捜査が行われにくい傾向があります。

- 証拠不足: 犯人特定につながる客観的な証拠(映像、目撃情報など)がなければ、警察としても捜査を進めようがありません。

- 人員不足・多忙: 警察官は多くの事件・事故を抱えており、すべての事案に十分な時間と人員を割けないのが現実です。

- 捜査の長期化: 防犯カメラ映像の解析や関係者への聞き込みなど、捜査には時間がかかる場合があります。進展がないように見えても、水面下で捜査が進められている可能性もあります。

被害者が取るべき次のアクション

警察の対応に不満を感じても、感情的に詰め寄るのは得策ではありません。冷静に、かつ粘り強く、以下の行動を試してみましょう。

- 担当警察官に捜査状況を丁寧に確認する:

- 定期的に(ただし、頻繁すぎない程度に)担当部署や担当者に連絡を取り、捜査の進捗状況や、現在どのような捜査が行われているのかを具体的に、かつ丁寧に質問してみましょう。

- 新たな情報(自分で見つけた証拠など)があれば、積極的に提供します。

- 追加の証拠を自ら収集・提出する:

- 警察の捜査を待つだけでなく、自分自身でも再度、防犯カメラ映像の確認依頼(管理者へ)、目撃者探し(現場への貼り紙、SNSでの呼びかけ等)、ドライブレコーダー映像の再確認など、できる限りの証拠収集を試みましょう。

- 新たな証拠が見つかれば、速やかに警察に提出し、捜査の進展を促します。

- より上位の部署や窓口に相談する:

- 担当者の対応にどうしても納得がいかない場合や、明らかに捜査が放置されていると感じる場合は、その警察署の交通課の上司や、さらに上位の警察本部の監察官室、または「警察相談専用電話(#9110)」などに相談してみるという方法もあります。ただし、これは最終手段と考え、まずは担当者とのコミュニケーションを試みることが基本です。

- 弁護士に相談する:

- 証拠が比較的揃っているにもかかわらず警察の捜査が進まない場合や、加害者の見当がつきそうなのに特定に至らない場合などは、弁護士に相談することを検討しましょう。

- 弁護士が介入することで、警察への働きかけや、法的な観点からのアドバイス、証拠収集のサポートなどが期待できます。

- 弁護士費用特約が付帯されていれば、費用面の心配なく相談・依頼が可能です。

警察が動かないと感じる状況は非常にもどかしいものですが、諦めずに粘り強く行動し、弁護士などの専門家の力も借りながら、解決の道を探っていくことが重要です。

2-4. 当て逃げ被害の「泣き寝入り確率」は?悔しい思いをしないために

当て逃げ被害に遭い、警察の捜査も思うように進まないと、「結局、修理代は自腹を切るしかないのか…」「犯人が見つからないなら、もう諦めるしかないのか…」と、泣き寝入りを考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。

実際、当て逃げ被害における「泣き寝入り確率」は、どの程度なのでしょうか? そして、悔しい思いをしないためには、どうすれば良いのでしょうか?

「泣き寝入り」の定義と実態

ここで言う「泣き寝入り」とは、主に以下の2つの状況を指すと考えられます。

- 犯人が見つからず、損害(修理費など)を被害者自身が負担せざるを得ない状況。

- 犯人は見つかったものの、十分な損害賠償を受けられず、不本意な形で解決(または未解決)となってしまう状況。

残念ながら、当て逃げの犯人特定率は決して高くないため、1の状況、つまり犯人が見つからずに被害者が修理費を負担する(または修理自体を諦める)ケースは、相当数存在すると考えられます。これが、当て逃げにおける「泣き寝入り確率」が高いと言われる主な理由です。

また、2のように、犯人が見つかっても、相手が無保険であったり、資力がなかったり、あるいは誠意ある対応をしなかったりして、十分な賠償を得られないケースもあります。

泣き寝入り確率を減らすための戦略

悔しい思いをせず、泣き寝入りを避けるためには、被害者として主体的に、かつ戦略的に行動することが重要です。

- 迅速かつ徹底的な証拠収集:

- これが最も重要です。犯人特定につながる可能性のある証拠(映像、目撃情報、現場の痕跡)を、可能な限り迅速に、そして執念深く収集しましょう。証拠が多ければ多いほど、警察の捜査も進みやすく、犯人特定の可能性が高まります。

- 警察への適切な働きかけ:

- 被害届を提出するだけでなく、収集した証拠を速やかに提供し、捜査状況を定期的に確認するなど、警察との連携を密にしましょう。

- 自身の車両保険の活用検討:

- 犯人特定が難しい場合でも、ご自身の車両保険(一般型)が使えれば、少なくとも修理費用の負担は軽減できます。保険を使うことのメリット・デメリット(保険料アップ、免責金額)を考慮し、賢く利用を検討しましょう。

- 弁護士への早期相談:

- 「警察が動いてくれない」「証拠はあるのに特定できない」「犯人は見つかったが話し合いが進まない」など、少しでも困った状況になったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

- 特に弁護士費用特約があれば、費用を気にせず専門家のアドバイスやサポートを受けられます。これが泣き寝入りを防ぐための有効な手段となります。

- 諦めない心:

- 精神論にはなりますが、「どうせ見つからないだろう」と最初から諦めてしまえば、見つかる可能性もゼロになってしまいます。悔しい思いをしたくないのであれば、できる限りの手を尽くすという強い意志を持つことが大切です。

当て逃げの「泣き寝入り確率」をゼロにすることは難しいかもしれません。しかし、上記のような戦略的な行動をとることで、その確率を少しでも下げ、ご自身の権利と財産を守ることは十分に可能です。

2-5. 警察の捜査と並行して行うべきこと:自分でできる証拠収集

警察に被害届を出し、捜査が開始されたとしても、それに全てを委ねて受け身で待っているだけでは、解決に至らない可能性があります。警察の捜査を補完し、犯人特定の可能性を高めるために、被害者自身ができる証拠収集活動について、改めて具体的に見ていきましょう。

警察任せにしない積極的な姿勢が重要

警察は多くの事件を抱え、限られたリソースで捜査を行っています。被害者自身が積極的に動き、有力な証拠を見つけ出すことができれば、捜査の進展を大きく後押しすることができます。

自分でできる具体的な証拠収集活動

- ドライブレコーダー映像の徹底的な確認・保存:

- 自身の車のドラレコ映像を、事故発生の可能性がある時間帯だけでなく、その前後も含めて念入りに確認します。

- 不審な車両や人物が映り込んでいないか、ナンバープレートの一部でも読み取れないか、コマ送りなども活用してチェックしましょう。

- 該当する可能性のある映像は、上書きされないように確実に別のメディア(SDカード、PCなど)にコピーして保存します。

- 現場周辺の再調査と聞き込み:

- 被害に気づいた場所だけでなく、その前に立ち寄った場所なども含めて、再度現場を訪れてみましょう。

- 新たな痕跡(塗料片、落下物など)が見つかるかもしれません。

- 周辺の店舗や住民に、改めて事故について尋ねてみることで、新たな目撃情報が得られる可能性もあります(ただし、相手に迷惑にならないよう配慮が必要です)。

- 防犯カメラ映像の確保への働きかけ(再掲・補足):

- 警察の捜査とは別に、被害者自身が現場周辺の店舗や施設、マンションの管理組合などに、防犯カメラ映像の確認・提供を再度お願いしてみましょう。

- 依頼する際は、低姿勢で、事情を丁寧に説明し、警察にも届け出ている旨を伝えると、協力が得られやすくなる場合があります。

- 「いつまでに連絡がなければ消去されてしまうか」を確認し、期限が迫っている場合はその旨も伝えましょう。

- 情報提供の呼びかけ:

- 現場への貼り紙: 被害日時、場所、被害車両の特徴、探している車両の特徴(わかれば)、連絡先(警察署の電話番号など、個人情報は慎重に)を記載した貼り紙を、現場周辺の許可を得られる場所に設置してみるのも一つの方法です。

- SNSの活用: X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSで、日時、場所、状況、可能であれば被害写真などを公開し、情報提供を呼びかける方法もあります。ただし、個人情報や誹謗中傷にあたる内容の発信は絶対に避け、あくまで客観的な事実と情報提供のお願いに留めるよう、細心の注意が必要です。拡散力が高い反面、トラブルのリスクも伴います。

- 地域の情報サイトや掲示板: 地域に特化した情報サイトや掲示板があれば、そこで情報提供を呼びかけるのも有効かもしれません。

- 修理工場やディーラーへの情報提供依頼:

- もし加害車両の車種や色、損傷箇所などがある程度推測できる場合、近隣の自動車修理工場やディーラーに事故の情報を伝え、似たような修理依頼が入っていないか、情報提供をお願いしてみることも考えられます(ただし、個人情報保護の観点から協力が得られない場合も多いです)。

これらの活動は、時間も労力もかかりますし、必ずしも成果が出るとは限りません。しかし、警察の捜査を補完し、解決の可能性を少しでも高めるためには、試してみる価値のある行動です。

2-6. 弁護士費用特約が強い味方!当て逃げ被害における賢い使い方

当て逃げ被害に遭い、犯人特定や損害賠償請求で困ったとき、頼りになるのが弁護士です。しかし、「弁護士に相談・依頼すると費用が高そう…」と躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか?

そんな時に非常に役立つのが、ご自身の自動車保険(または火災保険や傷害保険など)に付帯されている可能性のある「弁護士費用特約」です。この特約を賢く使うことで、費用面の心配を大幅に軽減し、泣き寝入りを防ぐことができます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車事故などの被害に遭い、相手方に損害賠償請求を行う場合などに、弁護士への相談料や依頼費用(着手金・報酬金など)を、保険会社が一定の上限額(一般的に相談料10万円、弁護士費用300万円まで)の範囲内で負担してくれるという特約です。

- メリット:

- 費用の心配なく弁護士に相談・依頼できる: 通常なら数十万円~百万円以上かかる可能性のある弁護士費用を、自己負担なく(または少額で)利用できます。

- 早期相談・早期解決につながる: 費用面のハードルが下がるため、早い段階で弁護士に相談しやすくなり、適切なアドバイスやサポートを受けることで、問題の早期解決につながります。

- 泣き寝入りを防げる: 費用倒れ(弁護士費用の方が回収できる賠償額より高くなる)を心配せずに、正当な権利主張がしやすくなります。

- 利用しても等級は下がらない: 一般的に、弁護士費用特約のみを利用しても、自動車保険の等級は下がりません(ノーカウント事故扱い)。そのため、翌年度以降の保険料への影響を心配せずに利用できます。

当て逃げ被害における具体的な活用場面

当て逃げ被害において、弁護士費用特約は以下のような場面で活用できます。

- 加害者特定のサポート:

- 警察の捜査が進まない場合、弁護士が法的な観点から証拠収集のアドバイスをしたり、場合によっては弁護士法に基づく照会制度(弁護士会照会)などを利用して、加害者特定につながる情報を収集したりするサポートが受けられます(ただし、保険会社によっては、犯人が特定できない段階では、弁護士費用特約が使えない場合があります)。

- 加害者との示談交渉:

- 無事に加害者が見つかったとしても、修理費の金額や過失割合などで相手方と揉めてしまうケースは少なくありません。そのような場合に、被害者に代わって弁護士が相手方(または相手方の保険会社)と交渉してくれます。専門家が間に入ることで、法的に妥当な金額での解決が期待できます。

- 損害賠償請求訴訟:

- 話し合いでの解決が難しい場合、損害賠償を求めて裁判(訴訟)を起こす必要が出てくることもあります。訴訟手続きは非常に専門的で複雑ですが、弁護士に依頼すれば、書類作成から裁判所への出廷まで、全て任せることができます。弁護士費用特約があれば、訴訟にかかる弁護士費用も補償されます。

弁護士費用特約の確認と利用手順

- 加入状況の確認: まずは、ご自身の自動車保険の契約内容を確認し、弁護士費用特約が付帯されているかを確認しましょう。保険証券や契約者向けウェブサイトなどで確認できます。不明な場合は、保険会社や代理店に問い合わせましょう。

- 保険会社への連絡: 特約が付帯されていることが確認できたら、事故の状況とともに、弁護士費用特約を利用したい旨を保険会社に連絡します。

- 弁護士の選定: 弁護士は、保険会社から紹介してもらうこともできますし、ご自身で探して依頼することも可能です(多くの場合、自分で選んだ弁護士でも特約は利用できますが、事前に保険会社に確認すると確実です)。交通事故案件に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。

- 弁護士との相談・依頼: 選んだ弁護士に連絡を取り、法律相談を行います。正式に依頼する場合は、委任契約を結びます。

- 保険会社への報告: 依頼した弁護士名や契約内容などを保険会社に報告します。弁護士費用は、弁護士から保険会社に直接請求される場合と、一旦ご自身で立て替えて後で保険会社に請求する場合があります。

弁護士費用特約は、当て逃げ被害者にとっても心強い制度です。ご自身の保険契約を確認し、もしもの際には積極的に活用を検討しましょう。

2.7【まとめ】当て逃げで警察はどこまで調べる?弁護士特約を活用し泣き寝入りを防ぐ方法

この記事では、「当て逃げ被害に遭った際、警察はどこまで調べてくれるのか?」という疑問を中心に、犯人特定の可能性、泣き寝入りしないための具体的な対処法、そして弁護士費用特約の活用法について解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 物損事故の当て逃げは警察の捜査優先度は高くない: ひき逃げ(人身事故)に比べ、当て逃げ(物損事故)の捜査は、証拠の有無や被害の程度に大きく左右され、必ずしも積極的な捜査が期待できるわけではありません。

- 犯人特定の鍵は「証拠」: 当て逃げ犯が見つかる確率は、残念ながら高いとは言えません。しかし、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃情報などの「証拠」があれば、特定率は格段に上がります。迅速な証拠収集が何よりも重要です。

- 後で気づいても、諦めずに警察へ: 駐車場での当て逃げなど、後で被害に気づいた場合でも、必ず警察に届け出ましょう。犯人特定の可能性は低くなるかもしれませんが、届け出は保険請求などのためにも必要です。

- 警察が動かないと感じたら、自ら行動を: 警察の捜査を待つだけでなく、自ら追加の証拠を探したり、弁護士に相談したりするなど、主体的に行動することが、泣き寝入りを防ぐ道につながります。

- 自転車の当て逃げは特定がより困難: ナンバープレートがないなどの理由で、自転車による当て逃げの犯人特定は自動車以上に難しいのが現実ですが、証拠収集の重要性は変わりません。

- 弁護士費用特約は武器: 費用を気にせず弁護士に相談・依頼できる弁護士費用特約は、当て逃げ被害者にとっても非常に心強い味方です。示談交渉や訴訟になった場合でも、専門家のサポートを安心して受けられます。ご自身の保険契約を確認し、活用を検討しましょう。

当て逃げ被害は、物的損害だけでなく、精神的なダメージも大きいものです。しかし、「どうせ見つからない」「仕方ない」と諦めてしまう前に、この記事で解説したポイントを踏まえ、ご自身の権利を守るために、できる限りの行動をとってみてください。