トラックを運転する上で、常に潜む危険の一つがオーバーハング事故です。特に左折や右折時に、車体の後部が予想以上に外側に振り出す「オーバーハング現象」は、多くのドライバーがヒヤリとする瞬間ではないでしょうか。「自分は大丈夫」と思っていても、いつオーバーハング事故事例の当事者になるかわかりません。もし事故が起きてしまった場合、「オーバーハング どっちが悪いのか?」という過失割合の判断は非常に難しく、争点になりやすい部分です。本記事では、トラックのオーバーハングに関する基本的な知識から、実際のトラックのオーバーハングの計算の考え方、安全運転のためのトラックのオーバーハングでのコツ、そして気になるトラックのオーバーハングは何センチまで許容されるのか、さらにはトラックにおけるリアオーバーハング特有の注意点まで、トラックのオーバーハング事故と過失割合について、具体的な判例も交えながら徹底的に解説します。

この記事の主要なポイント

- トラックのオーバーハング現象の基本と危険性を理解する。

- オーバーハング事故における過失割合には定型的な基準がなく、個別の事案ごとに判断されることを知る。

- 実際の事故事例や判例から、過失割合に影響を与える要因を学ぶ。

- オーバーハングの許容範囲や法令について知識を深める。

- 事故を未然に防ぐための運転のコツと、万が一の際の対処法を把握する。

- 過失割合の交渉において弁護士に相談する重要性を認識する。

目次

1. トラックのオーバーハング事故における過失割合の基本と重要ポイント

トラックのオーバーハング事故は、一般的な乗用車の事故とは異なる特性を持ち、過失割合の判断も一筋縄ではいかないケースが少なくありません。運転されるトラックの種類や積載状況、事故現場の道路環境、そして何より事故当事者双方の行動が複雑に絡み合い、過失の程度が左右されます。

ここでは、まずトラックのオーバーハングとは何か、なぜ事故が起きやすいのか、そして事故が発生した際の過失割合がどのように考えられるのか、基本的な知識と重要なポイントを専門家の視点から解説していきます。これらの情報を知っておくことは、安全運転を心がける上でも、万が一の事故に備える上でも非常に重要です。

- そもそもトラックのオーバーハングとは?「オーバーハング現象」を理解する

- トラックのオーバーハング事故、過失割合に定型的な基準はなし!個別の事案で判断される理由とは

- 「オーバーハング事故事例」から学ぶ、トラック事故における過失割合の判断材料

- トラックのリアオーバーハングは何センチまで許される?法令と安全な運転のための知識

- 「オーバーハング、どっちが悪い?」過失割合を左右する運転者の行動と事故回避可能性

- トラックのオーバーハング事故における過失割合、弁護士相談の重要性とタイミング

1-1. そもそもトラックのオーバーハングとは?「オーバーハング現象」を理解する

「オーバーハング」とは、自動車の車体において、前輪車軸の中心から車両最前端までの部分(フロントオーバーハング)と、後輪車軸の中心から車両最後端までの部分(リアオーバーハング)を指します。

特にトラックのような大型車両では、このオーバーハング部分が乗用車に比べて長くなる傾向があります。

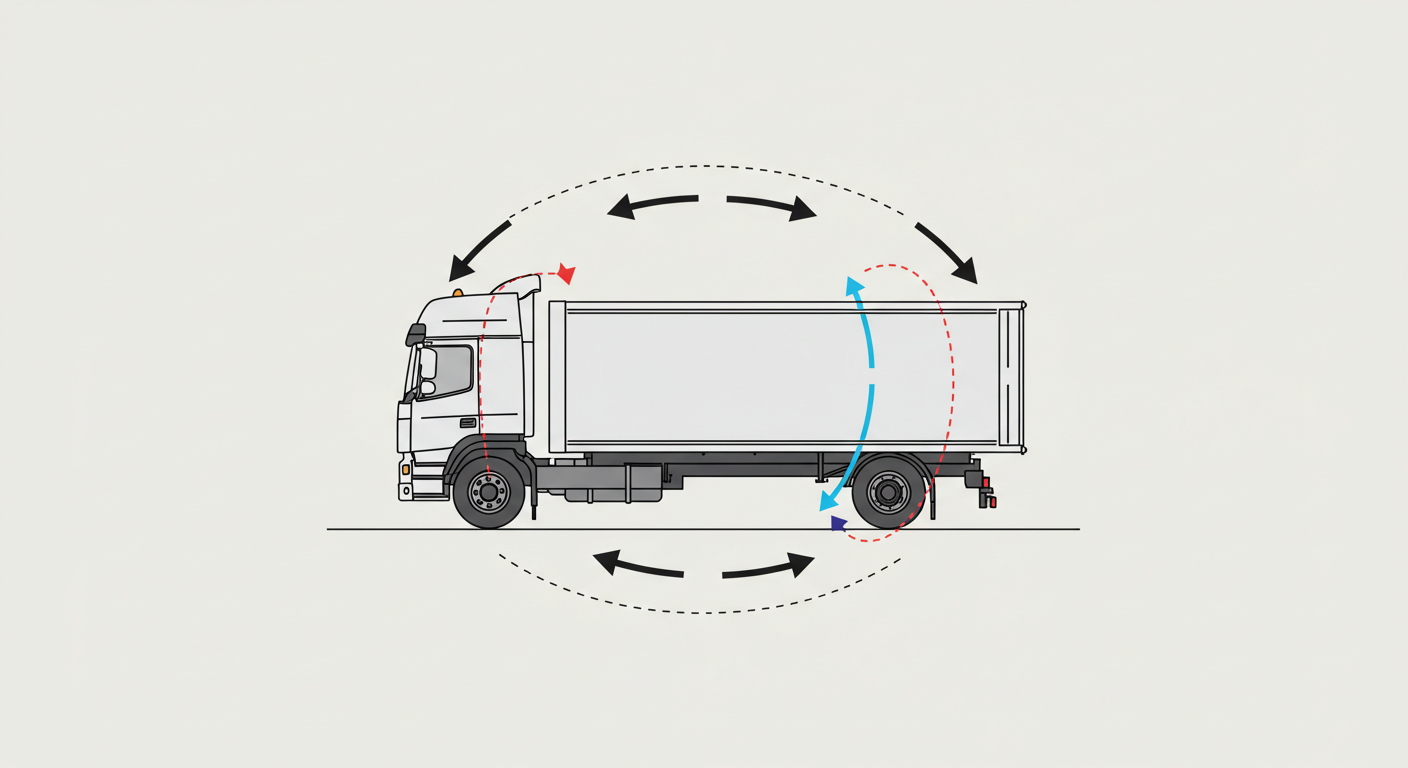

そして、このオーバーハングが事故に結びつく主な原因となるのが「オーバーハング現象」(「オーバースイング」とも呼ばれます)です。これは、車両が旋回する際に、オーバーハング部分が車輪の描く軌跡よりもさらに外側へ振り出す現象を指します。

※ハンドルを切ると、前輪よりも前方の「フロントオーバーハング」と後輪よりも後方の「リアオーバーハング」が、旋回方向とは逆、あるいはより外側に張り出す動きをします。

注意!

特にトラックのリアオーバーハングは、左折時には車体の右後部が、右折時には車体の左後部が、それぞれ旋回方向とは反対側に大きく振り出すという動きをします。この動きを正確に予測できていないと、隣接車線の車両や自転車、歩行者、さらには道路脇の構造物などと接触する事故を引き起こしやすくなります。

この「オーバーハング現象」の理解は、トラックを安全に運転するための基本中の基本であり、トラックのオーバーハング事故の過失割合を考える上でも非常に重要な前提知識となります。なぜなら、この現象の存在と、それを予見し回避する義務が運転者双方にどの程度あったかが、過失割合を判断する際の大きな要素となるからです。

1-2. トラックのオーバーハング事故、過失割合に定型的な基準はなし!個別の事案で判断される理由とは

多くの交通事故では、事故の類型(例えば、追突事故、交差点での右直事故など)に応じて、ある程度の基本的な過失割合の目安が存在します。これらの基準は、過去の膨大な裁判例を分析し、別冊判例タイムズ、赤い本などに類型化されています。

しかし、トラックのオーバーハング事故における過失割合については、明確な定型的基準が存在しません。

これは、オーバーハング事故の状況が非常に多岐にわたるためです。具体的には、以下のような要因が複雑に絡み合って事故が発生し、それぞれの場合で責任の度合いが大きく異なるからです。

- トラックの種類と大きさ: 大型トラック、中型トラック、小型トラックなど、車両のサイズによってオーバーハングの長さや振り出しの度合いが異なります。

- 積載物の有無・種類・積載方法: 積載物が車体からはみ出している場合、実質的なオーバーハング長が変化し、危険性が増します。

- 道路の状況:

- 交差点の形状(十字路、丁字路、鋭角なカーブなど)

- 車線の数や幅

- 見通しの良し悪し

- 交通規制の有無(右左折禁止など)

- トラック運転者の運転操作:

- 旋回時の速度やハンドルの切り方

- 合図(ウインカー)のタイミングや適切性

- 安全確認の程度(ミラーや目視による後方、側方の確認)

- 相手方当事者(被害車両、歩行者など)の行動:

- 速度や位置

- トラックの動きに対する認識や予測

- 回避行動の有無や適切性

- 天候や路面状況

このように、一口に「トラックのオーバーハング事故」と言っても、その実態は千差万別です。そのため、過失割合は、それぞれの事故の具体的な状況を詳細に検討し、当事者双方の注意義務違反の程度などを個別に判断していくことになります。

したがって、過去の裁判例(判例)が非常に重要な意味を持ちます。固定された基準がないからこそ、類似した状況の事故で裁判所がどのような判断を下したかが、交渉や法的な評価を行う上での有力な参考資料となるのです。

【ポイント】

- トラックのオーバーハング事故の過失割合には、決まった基準がない。

- 事故の状況は多種多様で、個別具体的な判断が必要。

- 過去の裁判例が、過失割合を判断する上で重要な手がかりとなる。

この「定型的な基準がない」という事実は、もしあなたがトラックのオーバーハング事故の当事者(加害者側でも被害者側でも)になった場合、相手方が提示する過失割合を鵜呑みにしないことの重要性を示唆しています。弁護士は、専門的な知識と過去の判例に基づいて、あなたの状況における適切な過失割合を主張する手助けをしてくれます。

1-3. 「オーバーハング事故事例」から学ぶ、トラック事故における過失割合の判断材料

前述の通り、トラックのオーバーハング事故の過失割合には定型的な基準がないため、実際の事故事例や裁判例を参考にすることが極めて重要です。ここでは、いくつかの具体的な「オーバーハング事故事例」と、それらに対する裁判所の判断の傾向を見ていきましょう。これらの事例は、トラックのオーバーハング事故における過失割合がどのように判断されるのか、その具体的な材料を与えてくれます。なお、具体的な裁判例については、2-3. 【判例分析】実際の「オーバーハング事故事例」にみる過失割合の認定(福岡高裁令和5年1月20日判決など)で紹介します。

事故事例1:左折トラックと後続直進バイクの事故

状況:片側複数車線の道路で、第1車線を走行していたトラックが左折しようとした際、リアオーバーハング部分が第2車線にはみ出し、同車線を後方から直進してきたバイクと接触した。

過失割合の考え方:

- トラック側の過失要素:

- 左折時の安全確認義務違反(後方・側方の確認不十分)

- オーバーハングによる隣接車線へのはみ出しの程度

- 左折方法の適切性(大回りしすぎ、あるいは寄せ不足など)

- バイク側の過失要素:

- 前方不注意(トラックの左折動作やオーバーハングの危険性を予見できたか)

- 速度超過

- トラックとの車間距離不足

- 回避措置の可否・適切性

ポイント:トラックのオーバーハングの程度と、バイクがトラックの動きをどの程度予測し、回避できたかが大きな争点となります。例えば、トラックのはみ出しがわずかであり、バイクが適切な注意を払えば容易に回避できたと判断されれば、バイク側の過失が大きくなることもあります。

事故事例2:駐車場内でのオーバーハング事故

状況:トラックが駐車場内でハンドルを切りながら前進または後退した際、リアオーバーハング部分が隣に駐車していた車両や施設設備(壁、柱など)に接触した。

過失割合の考え方:

- トラック側の過失要素:

- 駐車スペースの確認不足

- 周囲の車両や障害物との距離感の誤り

- オーバーハングの振り出し量の予測ミス

- ミラーや目視による安全確認の怠り

- 相手方(駐車車両など)の過失要素:

- (通常、静止物であるため過失は問われにくいが)不適切な場所に駐車していた場合などは、ごく稀に考慮される可能性もゼロではない。

ポイント:駐車場内の事故は、道路上の事故とは異なる注意点があります。多くの場合、動いているトラック側の過失が重く見られる傾向にありますが、相手車両の駐車位置が著しく不適切であった場合など、特殊な事情があれば考慮されることもあります。

これらの事故事例からもわかるように、トラックのオーバーハング事故の過失割合は、「どちらがより危険な状況を作り出したか」そして「どちらがより事故を回避する義務を怠ったか」という観点から総合的に判断されます。

【重要】過去の判例の傾向

過去の裁判例を分析すると、トラック側に以下のような状況が認められる場合、トラック側の過失が大きくなる傾向が見られます。

- 大幅なオーバーハング: 必要以上に大きく車体を振り出している。

- 安全確認の懈怠: ミラーや目視による確認を怠っている、または不十分である。

- 強引な運転: 相手車両の接近を認識しながら無理な旋回を行う。

- 警告措置の不備: 特に積荷がはみ出している場合に、必要な警告表示(赤い布など)を怠っている。

一方で、相手方車両にも以下のような状況があれば、相手方の過失も考慮されます。

- 明らかな速度超過: 制限速度を大幅に超えている。

- 著しい前方不注意: スマートフォン操作など、運転に集中していない。

- 回避可能性の存在: トラックの動きを十分に認識でき、かつ容易に回避できたにもかかわらず、適切な回避措置を取らなかった。

これらの判断材料を元に、個別の事故状況に応じて過失割合が決定されていくことになります。ご自身の状況と照らし合わせ、不明な点や納得いかない点があれば、必ず専門家である弁護士にご相談ください。

1-4. トラックのリアオーバーハングは何センチまで許される?法令と安全な運転のための知識

トラックのオーバーハング、特にリアオーバーハングの長さは、見た目の印象だけでなく、法令によってその上限が定められています。この規定を理解することは、安全運転はもちろん、法令遵守の観点からも非常に重要です。では、具体的にトラックのオーバーハングは何センチまで許容されるのでしょうか?

【法令によるリアオーバーハング長の規制】

トラックのリアオーバーハング長は、道路運送車両の保安基準 第18条第1項第3号および、その細目を定める告示(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第22条第6項)によって、主にホイールベース長(前車軸中心から後車軸中心までの距離)との比率で規定されています。

主な車種におけるリアオーバーハング長の制限は以下の通りです:

- 平ボディのトラック(積載物が車体後方へ突出するおそれのある構造の自動車):

リアオーバーハング長 ≤ ホイールベース長の 1/2 - バンボディのトラック(積載物が車体後方へ突出するおそれのない構造の自動車):

リアオーバーハング長 ≤ ホイールベース長の 2/3 - 小型貨物自動車:

リアオーバーハング長 ≤ ホイールベース長の 11/20

これらの規定は、車両の安定性や安全性を確保するために設けられています。

代表的なトラックのリアオーバーハング長(目安)

- 大型トラック: 一般的にリアオーバーハングは約100cm~120cm程度といわれています。旋回時の実際の振り出しは、これよりも大きくなり、1メートルから2メートルに達することもあります。

- 中型トラック: リアオーバーハングは約60cm~100cm程度が目安と言われます。

- 2トントラック(小型トラック): わずか数cm〜数十cm程度といわれます。

ホイールベースとは、前輪の中心と後輪の中心との間の距離のことです。 この長さとリアオーバーハングの長さの比率が法令で定められています。

【重要】積載物のはみ出しにも注意!

車両自体のオーバーハング長だけでなく、積載物が車体からはみ出す場合にも注意が必要です。道路交通法では、積載物が車両の前後左右にはみ出すことを一定の範囲で許可していますが、このはみ出し部分は実質的に車両の機能的なオーバーハング長を増加させ、事故のリスクを高めます。

2022年5月の道路交通法改正により、積載物の長さ制限は車長の1.2倍まで、幅は車幅の1.2倍まで(左右それぞれ車幅の0.1倍までのはみ出し)などに変更されました(道路交通法施行令22条3項、4項)。積荷が後方にはみ出す場合は、昼間は30cm平方以上の赤い布を取り付けるなどの安全措置が義務付けられていますこれらの規定をしっかり守ることが、トラックのオーバーハング事故と過失割合において不利にならないためにも重要です。

覚えておこう!

「トラック オーバーハング 何センチ」という疑問に対しては、車両自体の構造的なオーバーハングと、積載物のはみ出しによる実質的なオーバーハングの両面から考える必要があります。どちらも法令を遵守し、安全な範囲に収めることが、事故防止の第一歩です。

これらの法令や目安を理解した上で、ご自身の運転するトラックの正確な寸法を把握し、常に安全マージンを確保した運転を心がけることが、オーバーハング事故を未然に防ぐために不可欠です。

1-5. 「オーバーハング、どっちが悪い?」過失割合を左右する運転者の行動と事故回避可能性

トラックのオーバーハング事故が発生した際、当事者が最も気になるのは「結局、どっちが悪いの?」という点でしょう。しかし、前述の通り、この種の事故の過失割合は単純明快に決まるものではありません。

【結論】

オーバーハング事故において、多くの場合、事故に関与した双方の運転者の行動や注意義務の程度に応じて、過失割合が認定されます。つまり、「双方にどの程度の落ち度があったのか」を具体的に検証していくことになります。

では、具体的にどのような要素がトラックのオーバーハング事故における過失割合を左右するのでしょうか? 主なポイントは以下の通りです。

- トラック運転者の行動と注意義務

- オーバーハングの認識と予測: 自身が運転するトラックのオーバーハングの特性(長さ、振り出しの度合い)を正確に認識し、旋回時などにどの程度はみ出すかを予測していたか。

- 安全確認の徹底:

- ミラー(サイドミラー、アンダーミラー等)や目視(直接首を振って見る)による後方・側方の死角確認を十分に行ったか。特に、旋回方向と反対側のオーバーハング部分が接触しやすい箇所を重点的に確認したか。

- 相手車両や歩行者、自転車などの存在や動きを早期に把握していたか。

- 適切な運転操作:

- 旋回時の速度は十分に落としていたか。

- ハンドル操作は滑らかで、急ハンドルになっていなかったか。

- 左折時に必要以上に大回りしたり、逆に寄せが甘くて大きく膨らんだりしていないか。

- 右折時に強引なタイミングで進入していないか。

- 合図の適切性: 方向指示器(ウインカー)を適切な時期・方法で使用し、周囲に自車の意図を明確に伝えていたか。

- 警告表示の実施: 積載物がはみ出している場合、法令に基づいた適切な警告表示(赤い布など)を行っていたか。

- 相手方当事者(他車、歩行者、自転車など)の行動と注意義務

- トラックの動静の認識と予測: 前方や側方にいるトラックの大きさや動き(ウインカー、減速など)から、オーバーハングの危険性を予測できたか。

- 安全な車間距離・側方間隔の保持: 旋回しようとしているトラックに対して、十分な安全マージンを取っていたか。特にトラックの旋回軌跡の内側や、オーバーハングが振り出す可能性のある外側に不用意に接近していなかったか。

- 速度の遵守と前方不注意の有無: 制限速度を守り、前方の状況をしっかりと注視していたか。スマートフォン操作などの「ながら運転」は論外です。

- 回避措置の可能性と適切性: トラックの危険な動きを認識した後、衝突を回避するための適切なハンドル操作やブレーキ操作を行う時間的・物理的な余裕があったか。また、実際に行った回避行動は適切だったか。

重要な視点:事故の回避可能性

「事故を回避できた可能性(回避可能性)」は、過失割合を判断する上で非常に重要な要素です。たとえトラック側にオーバーハングによる危険な状況を生じさせた主な原因があったとしても、相手方当事者が容易に事故を回避できたと判断される場合には、相手方の過失も相当程度認められることがあります。

【ケース別】「どっちが悪い」の傾向

- トラック側の過失が大きくなりやすいケース

- 大幅なオーバーハング(明らかに必要以上の振り出し)。

- 安全確認を怠り、死角にいた車両や人に気づかずに旋回した。

- 相手がすぐ近くにいるのを認識しながら強引に旋回した。

- 積荷の警告表示義務違反があった。

- 相手側の過失も大きくなりやすいケース

- 相手が著しい速度違反をしていた。

- 相手がトラックの死角に自ら入り込むような危険な運転をした(例:無理なすり抜け)。

- トラックが安全に旋回するためのスペースを意図的に妨害した。

- トラックのオーバーハングを予測できたにもかかわらず、回避行動を取らなかった。

結局のところ、「オーバーハング、どっちが悪い?」という問いに対する答えは、事故の具体的な状況次第としか言えません。双方の運転行動、道路状況、法令遵守の状況などを総合的に分析し、どちらの不注意が事故の発生により大きく影響したのかを判断していくことになります。もしトラックのオーバーハング事故の過失割合について疑問や不満がある場合は、専門家である弁護士に相談し、客観的な意見を聞くことが賢明です。

1-6. トラックのオーバーハング事故における過失割合、弁護士相談の重要性とタイミング

これまで見てきたように、トラックのオーバーハング事故における過失割合の判断は非常に複雑で、定型的な基準が存在しません。個々の事故状況、運転者の行動、法令の解釈、そして過去の裁判例などを総合的に考慮して、ケースバイケースで判断されることになります。

このような状況では、交通事故の当事者ご自身だけで適切な過失割合を判断し、相手方(特に保険会社の担当者など、交渉に長けたプロ)と対等に交渉を進めることは、非常に困難と言わざるを得ません。

なぜ弁護士への相談が重要なのか?

- 専門的な知識と経験に基づく分析: 弁護士は、交通事故に関する法律や判例に精通しており、あなたの事故状況を法的な観点から正確に分析し、妥当な過失割合の目安を提示することができます。

- 証拠収集のアドバイスとサポート: 過失割合を有利に進めるためには、客観的な証拠が不可欠です。弁護士は、どのような証拠(ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、目撃者の証言など)が重要か、どのように収集・保全すべきかについて適切なアドバイスを提供します。

- 相手方との交渉代行: 相手方保険会社との交渉は、精神的にも時間的にも大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、あなたに代わって専門的な知識を駆使し、相手方と対等に交渉を行ってくれます。不当な過失割合を押し付けられるリスクを減らすことができます。

- 適正な損害賠償額の獲得: 過失割合は、最終的に受け取れる損害賠償額に直接影響します。弁護士は、過失割合だけでなく、治療費、休業損害、慰謝料など、損害賠償全体の適正額を算定し、その獲得を目指します。

- 精神的な支え: 事故後の対応は、不安やストレスが伴います。法律の専門家である弁護士がサポートしてくれることで、精神的な負担が軽減され、治療や生活の再建に専念しやすくなります。

【弁護士に相談するベストなタイミングは?】

事故発生後、できるだけ早い段階で相談することが理想的です。

具体的には、以下のようなタイミングが考えられます。

- 事故直後、状況が落ち着いた時点: 記憶が鮮明なうちに事故の状況を弁護士に伝えることで、より的確なアドバイスが得られます。

- 相手方保険会社から連絡があった、または過失割合の提示があった時点: 相手方の主張を鵜呑みにする前に、専門家の意見を聞くことが重要です。

- ご自身の保険会社の担当者の対応に疑問を感じた時点: 保険会社は必ずしも契約者の利益を最大限に考えてくれるとは限りません。

- 相手の請求に納得がいかない、または不当だと感じる時点。

- 弁護士費用特約の利用を考えている場合。

「まだ交渉も始まっていないのに弁護士なんて大げさでは…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、トラックのオーバーハング事故のように過失割合の判断が難しいケースでは、初期対応がその後の展開を大きく左右することがあります。早期に相談することで、証拠保全の機会を逃さず、有利な交渉を進めやすくなるのです。

弁護士費用特約の活用も検討しましょう

ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約(弁護士特約)」が付帯していれば、弁護士への相談料や依頼費用を保険で賄うことができます(上限額あり)。この特約を利用しても、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることは基本的にありません。まずはご自身の保険契約内容を確認してみましょう。

覚えておこう!

トラックのオーバーハング事故で納得のいかない過失割合を提示されたり、どう対応して良いか分からなくなったりした場合は、一人で悩まず、まずは交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。あなたの正当な権利を守るために、専門家の力を借りることを躊躇しないでください。

2. トラックのオーバーハング事故を防ぐための実践的アプローチと過失割合を有利にする方法

トラックのオーバーハング事故は、一度発生すると大きな被害につながりかねません。しかし、適切な知識と運転技術、そして日頃からの安全意識によって、そのリスクを大幅に減らすことが可能です。また、万が一事故に遭遇してしまった場合でも、トラックのオーバーハング事故の過失割合を少しでも有利に進めるためのポイントがあります。

この章では、事故を未然に防ぐための具体的な「コツ」から、過失割合の判断に影響を与える可能性のある「計算」の考え方、さらには実際の「オーバーハング事故事例」を分析し、実践的な対策と対応策を深掘りしていきます。

- トラックのオーバーハング事故を防ぐ運転の「コツ」とは?安全確認と操作のポイント

- トラックのオーバーハング「計算」方法と、事故事例から見る危険回避のポイント

- 【判例分析】実際の「オーバーハング事故事例」にみる過失割合の認定(福岡高裁令和5年1月20日判決など)

- トラックのオーバーハング、特に注意すべき「リアオーバーハング」のリスクと対策

- 万が一のトラックオーバーハング事故!過失割合交渉を有利に進めるための証拠収集と対応策

- 「オーバーハング現象」を軽視する危険性と、トラック事故における過失割合への影響

- まとめ:トラックのオーバーハング事故と過失割合、正しい知識で安全運転と万が一の備えを

2-1. トラックのオーバーハング事故を防ぐ運転の「コツ」とは?安全確認と操作のポイント

トラックのオーバーハング事故を防ぐためには、車両の特性を理解した上で、常に「安全確認」と「慎重な操作」を心がけることが最も重要です。経験豊富なドライバーでも、一瞬の油断が事故につながる可能性があります。ここでは、具体的な運転の「コツ」と注意すべきポイントを解説します。

オーバーハング事故防止のための基本原則

- ミラーを最大限に活用する

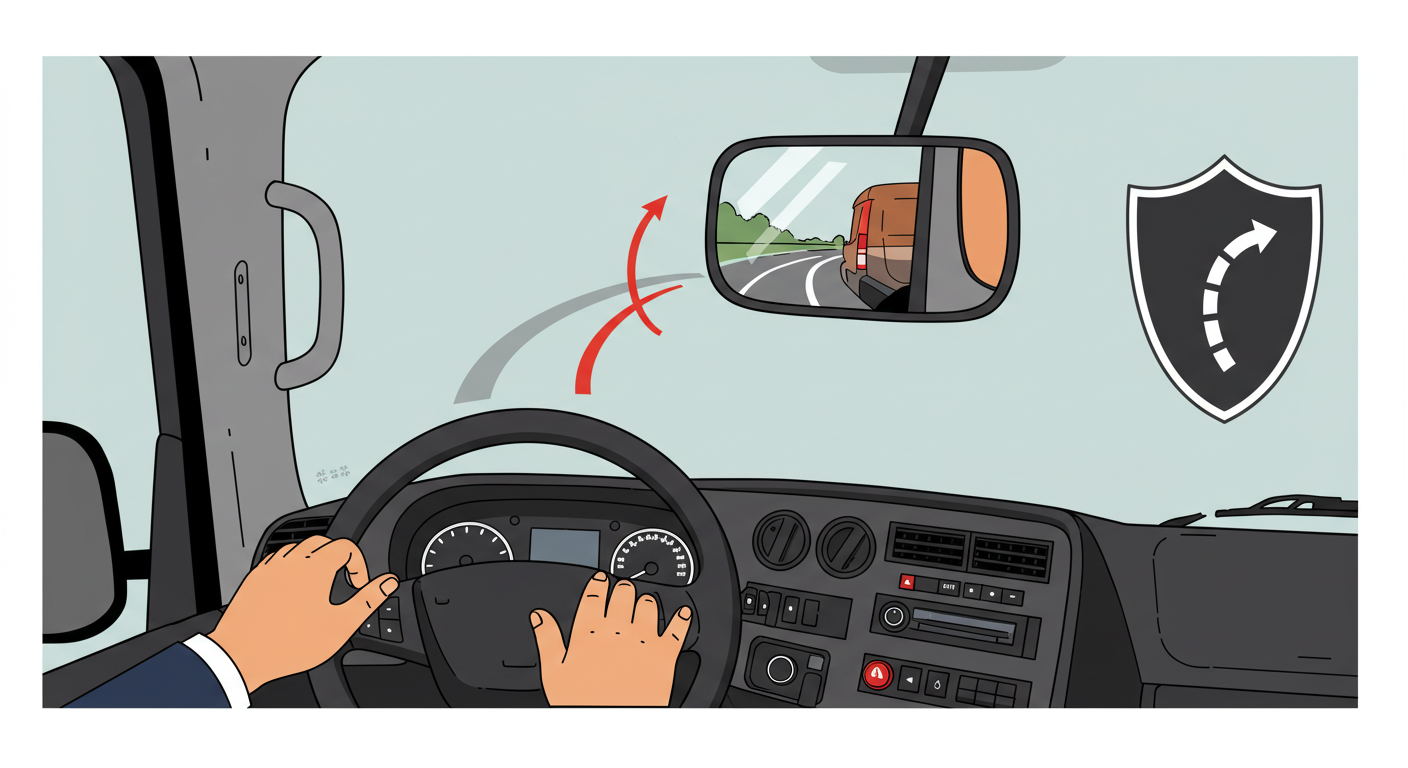

- 右左折時: 曲がる方向のミラーで内輪差(前輪と後輪の軌跡の差)を確認しつつ、反対側のミラーでオーバーハングの振り出し状況を必ず確認します。例えば、左折時は右のミラーで車体右後部の張り出しを、右折時は左のミラーで車体左後部の張り出しを注視します。

- 死角の意識: ミラーだけでは見えない死角が存在することを常に意識し、必要に応じて目視(首を振って直接見る)や窓を開けて音で確認することも重要です。

- ゆっくりとした操作を徹底する

- 旋回時: 十分に速度を落とし、急ハンドルを避け、滑らかにハンドルを操作します。

- 発進・後退時: 特に駐車場や狭い場所では、慌てずにゆっくりと動き出し、周囲の状況を常に確認します。後退時は誘導員を配置することも有効です。

- 車両感覚を正確に把握する

- 車両のサイズ: 自分が運転するトラックの全長・全幅・ホイールベース・オーバーハング長を正確に把握しておくことが基本です。

- 振り出し量の予測: どの程度のハンドル操作で、どのくらいオーバーハングが振り出すのかを、経験と知識から予測できるように努めます。

- 危険予測と防衛運転

- 「かもしれない運転」: 「歩行者が飛び出してくるかもしれない」「自転車が急に出てくるかもしれない」など、常に危険を予測しながら運転します。

- 無理な進行をしない: 少しでも危険を感じたら、無理に進行せず、安全が確認できるまで待つ勇気を持ちましょう。

【具体的な旋回時のコツ】

- 左折時のポイント

- 交差点の手前で十分に減速し、できるだけ道路の左端に寄ります(ただし、寄せすぎると内輪差による巻き込みの危険があるためバランスが重要)。

- 左側の安全確認(歩行者、自転車など)と同時に、右側のサイドミラーでリアオーバーハングの右後部の振り出しを監視します。

- 狭い交差点では、対向車や後続車に注意しつつ、安全が確保できる範囲で一度やや右に車体を振ってから左折する「あおりハンドル(アウト・イン・アウトの軌道)」が必要になる場合もありますが、これは後続車や対向車にとって予測しづらい動きとなるため、慎重な判断と入念な安全確認が不可欠です。

- 右折時のポイント

- 交差点の中央(またはやや手前)まで直進し、十分減速します。

- 対向車線の安全確認と同時に、左側のサイドミラーでリアオーバーハングの左後部の振り出しを監視します。

- ハンドルを急に切らず、ゆっくりと回し始めます。

- 状況によっては、安全確認の上でわずかに左に膨らんでから右折スペースを確保する方が安全な場合もありますが、これも周囲の交通状況を十分に確認した上で行う必要があります。

特に大型トラックの場合、S字カーブなどでは一度のハンドル操作で曲がり切ろうとせず、複数回に分けてハンドルを調整することが、スムーズかつ安全な旋回のコツです。

【積載時の注意点】

積荷の状態によっても、オーバーハングの危険性は大きく変わります。

- 偏荷重に注意: 荷物が左右どちらかに偏っていると、旋回時の車両の挙動が不安定になり、オーバーハングの振り出しも予測しにくくなります。

- はみ出し積載: 法令で許可された範囲内であっても、積荷が車体からはみ出している場合は、その分オーバーハングが長くなっていると認識し、通常よりもさらに慎重な運転が必要です。赤い布などの警告表示も忘れずに行いましょう。

プロの心得

これらの「コツ」は、一朝一夕に身につくものではありません。日々の運転の中で常に安全意識を持ち、経験を積み重ねることが重要です。また、定期的な安全講習の受講や、同僚ドライバーとの情報交換なども、運転技術の向上と事故防止に繋がります。トラックのオーバーハング事故と過失割合で不利な判断をされないためにも、基本に忠実な安全運転を徹底しましょう。

2-2. トラックのオーバーハング「計算」方法と、事故事例から見る危険回避のポイント

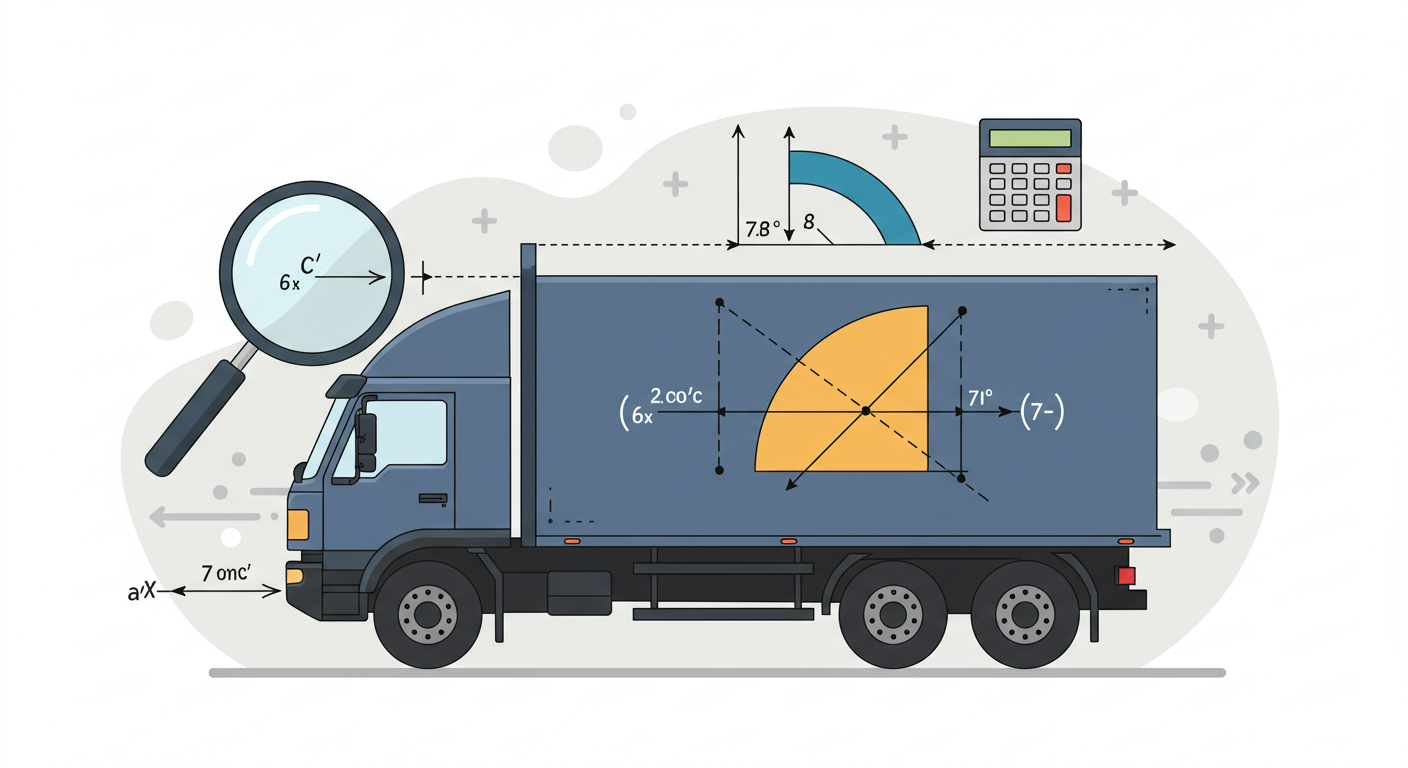

トラックのオーバーハングによる危険性を具体的に把握するためには、どの程度の「振り出し」が生じるのかをある程度予測できると役立ちます。完全に正確な計算は複雑な要素が絡むため難しいものの、目安となる考え方や、危険を回避するためのポイントが存在します。

【オーバーハング振り出し量の「計算」目安】

運転手が旋回時に体感的に把握していることが多いですが、リアオーバーハングの振り出し量について、一部で以下のような簡易的な計算式が紹介されていることがあります。

リアオーバーハングの振り出し量(簡易目安)

リアオーバーハング振り出し量 ≈ リアオーバーハング長 ÷ 4

※これはあくまで経験則に基づいた大まかな目安であり、車両の種類、ホイールベース、舵角、旋回速度などによって実際の振り出し量は大きく変動します。

例えば、リアオーバーハング長が120cmのトラックの場合、この簡易式によれば約30cm程度、車体の最後端が外側に振り出す可能性があると考えることができます。

より正確な振り出し量を把握するためには、以下のような要素を考慮する必要があります。

- ホイールベース: 前輪軸と後輪軸の間の距離。ホイールベースが長いほど、一般的に内輪差やオーバーハングの振り出しが大きくなる傾向があります。

- リアオーバーハング長: 後輪軸の中心から車体最後部までの長さ。これが長いほど、振り出しも大きくなります。

- 最小回転半径: トラックが最も小回りが利く場合の回転半径。

- 舵角(ハンドルの切れ角): ハンドルをどれだけ切るかによって、振り出し量は変わります。

技術的な資料では、ピタゴラスの定理などを用いて幾何学的に振り出し量を算出する考え方が示されていることもありますが、運転手が運転中にこれらを精密に計算することは現実的ではありません。むしろ、自車のおおよその振り出しの感覚を掴んでおくことが重要です。

【振り出し量を実測する簡単な方法】

より実践的な方法として、安全な広い場所で実際にトラックを旋回させ、どの程度リアオーバーハングが振り出すかを確認する方法があります。

【事故事例から見る危険回避のポイント】

過去の「オーバーハング事故事例」を分析すると、振り出し量の計算ミスや過小評価が事故に繋がっているケースが見受けられます。トラックのオーバーハング事故の過失割合においても、この「予見可能性」は重要な判断材料となります。

【危険回避のポイント】

- 常に「最大振り出し」を意識する: どのような状況でも、自車のオーバーハングが最大でどの程度振り出す可能性があるのかを念頭に置き、それ以上の安全マージンを取るように心がけます。

- 「見えない危険」を予測する: 死角にいるかもしれない歩行者や自転車、あるいは隣接車線の車両の動きを常に予測し、「大丈夫だろう」という安易な判断を避けます。

- 積荷による変化を考慮する: 空車時と積載時では、車両の挙動や振り出しの感覚が変わることがあります。特に長尺物や不安定な荷物を積んでいる場合は、通常よりも慎重な運転が必要です。

- 狭路や交差点では最徐行: オーバーハングが接触するリスクが高い場所では、ためらわずに最徐行し、必要であれば一旦停止して安全確認を行います。

オーバーハングの「計算」は、あくまで危険を定量的に理解するための一つの手段です。最も重要なのは、計算結果に頼りすぎず、実際の運転場面で常に周囲の状況を目と耳で確認し、安全な運転操作を行うことです。

2-3. 【判例分析】実際の「オーバーハング事故事例」にみる過失割合の認定(福岡高裁令和5年1月20日判決など)

トラックのオーバーハング事故における過失割合は、個別の事案ごとに判断されると述べてきましたが、実際の裁判所はどのような判断を下しているのでしょうか。ここでは、具体的な判例を分析し、過失割合認定の実際を見ていきます。特に、福岡高等裁判所 令和5年1月20日判決(自保ジャーナル・第2151号掲載)は、トラックのオーバーハング事故と過失割合を考える上で非常に参考になります。

【判例分析】福岡高裁 令和5年1月20日判決

<事案の概要>

信号のない丁字路交差点において、第1車線を走行していた大型特殊車(A車両)が左折しようとした際、そのリアオーバーハングの右側先端部が右隣の第2車線にはみ出し、第2車線を直進してきた準中型貨物車(B車両)に衝突された事故です。

<裁判所の判断>

福岡高等裁判所は、A車両(左折した大型特殊車)の過失を80%、B車両(直進してきた準中型貨物車)の過失を20%と認定しました。

<判断のポイント>

- A車両(大型特殊車)の過失:

- 大型車両を左折させる際、車体の後方が第2車線にはみ出る可能性を認識すべきであったにもかかわらず、その注意義務に違反し、リアオーバーハングを第2車線にはみ出させ、B車両に衝突させたと認定されました。

- つまり、オーバーハングによる危険発生の予見義務違反と、安全確認・操作の不備が指摘された形です。

- B車両(準中型貨物車)の過失:

- 前方を注視していれば、第1車線で大型自動車であるA車両が減速して左折を開始しており、これに伴いその後部が第2車線にはみ出る可能性があることを認識し得たとされました。

- そのため、A車両に衝突しないように適切なハンドル操作や減速等の措置をとる注意義務を怠ったと認定されました。

<この判例から学べること>

この判決は、トラックのオーバーハング事故における過失割合の判断において、以下の重要な点を示唆しています。

- オーバーハングさせる側の車両(本件ではA車両)の責任は重い: 大型車を運転し、オーバーハングを生じさせる可能性がある以上、隣接車線の安全を十分に確認し、他車に迷惑や危険を及ぼさないように運転する高度な注意義務があるということです。

- 巻き込まれた側の車両にも一定の注意義務がある: たとえ相手が危険な状況を作り出したとしても、前方の状況をよく見ていれば危険を予知でき、回避行動を取れたはずだ、という場合には、巻き込まれた側にも過失が認められることがある、ということです。この判例では、B車両にも20%の過失が認められています。

- 「急なはみ出し」が重視される傾向: 判決文では、「A車両が左折しようとしてその後部右側が第2車線に急にはみ出してきて」という事故態様が認定されています。これは、相手方にとって予測や回避がより困難であったことを示す要素となり得ます。

その他の参考判例と傾向

他にもオーバーハングに関連する判例(名古屋地裁 平成22年7月9日判決、大阪地裁 平成30年7月10日判決、名古屋地裁 令和5年2月8日判決など)があります。これらの判例も、個別の事案ごとに詳細な事実認定と法的評価が行われています。

判例分析のまとめ

これらの判例を総合的に見ると、トラックのオーバーハング事故の過失割合は、

- オーバーハングさせた側の車両の危険発生行為の程度(はみ出しの大きさ、態様、予測困難性など)

- オーバーハングさせた側の安全確認義務違反の有無・程度

- 巻き込まれた側の危険予見可能性・回避可能性

- 巻き込まれた側の前方不注意などの過失の有無・程度

などを総合的に比較衡量して判断されていることが分かります。「どちらがより事故の主たる原因を作ったか」、そして「どちらがより事故を回避する義務を怠ったか」という視点が重要です。

ご自身の事故がどの判例に近いか、また、どのような要素が有利・不利に働く可能性があるのかを正確に把握するためには、やはり交通事故に詳しい弁護士に相談し、専門的な分析とアドバイスを受けることが不可欠です。

2-4. トラックのオーバーハング、特に注意すべき「リアオーバーハング」のリスクと対策

トラックのオーバーハングには、車両前方の「フロントオーバーハング」と車両後方の「リアオーバーハング」がありますが、事故のリスクという観点では、特に「リアオーバーハング トラック」の挙動に細心の注意を払う必要があります。なぜなら、リアオーバーハングは運転席から遠く、死角になりやすいため、その動きを正確に把握しコントロールすることがより難しいからです。

リアオーバーハング特有の危険な動き:「テールスイング(ケツ振り)」

リアオーバーハングの最も注意すべき点は、旋回時に旋回方向とは反対側に大きく振り出すという特有の動きです。この現象は一般的に「テールスイング」や「ケツ振り」などと呼ばれます。

- 左折時: ハンドルを左に切ると、トラックの右後部が外側(右方向)に大きく張り出します。

- 右折時: ハンドルを右に切ると、トラックの左後部が外側(左方向)に大きく張り出します。

この直感に反する動きが、隣接車線の車両や自転車、歩行者、道路脇の障害物などとの接触事故を引き起こす最大の原因の一つです。

左に曲がろうとしているのに、お尻は右に振られる。この動きを常に予測することが重要です。

リアオーバーハングが関与しやすい具体的な事故事例

- 左折時の巻き込み・接触:

- トラックが左折する際、十分な安全確認を怠り、右後部のテールスイングによって右隣の車線を走行中の車両やバイクに接触する。

- 左折先の道路が狭い場合、または交差点の形状により、テールスイングした右後部が対向車線にはみ出して対向車と衝突する。

- 右折時の接触:

- トラックが右折する際、左後部のテールスイングによって左隣の車線をすり抜けようとするバイクや自転車、あるいは左後方から接近する車両に接触する。

- 狭い場所でのUターンや方向転換時:

- 前後のスペースが限られた場所でUターンや方向転換をしようとした際に、リアオーバーハング部分が壁、電柱、駐車車両などの障害物に接触する。

- 発進・停車時の不注意:

- 道路脇に停車していた状態から発進する際、ハンドルを切りながら動き出したためにリアオーバーハングが歩道や後続車に接触する。

リアオーバーハング事故を防ぐための対策と運転のポイント

最重要対策

旋回方向と反対側のミラー(左折なら右ミラー、右折なら左ミラー)を常に注視し、リアオーバーハングの動きをリアルタイムで把握することです。

具体的な対策としては、以下の点が挙げられます。

- 徹底した安全確認:

- 旋回前には必ず、これから振り出す側の空間に危険がないかを目視とミラーで入念に確認する。

- 特に、バイクや自転車、歩行者など、小さくて死角に入りやすい対象物を見落とさないように注意する。

- ゆっくりとした旋回:

- 速度を十分に落とし、リアオーバーハングの動きをコントロールしながらゆっくりと旋回する。急なハンドル操作はテールスイングを大きくします。

- 適切な進路選択とスペースの確保:

- 左折時は、巻き込み防止のために左に寄せる必要がありますが、寄せすぎると今度は右後部の振り出しが大きくなるため、適切なバランスが求められます。

- 狭い交差点など、テールスイングによる接触のリスクが高い場所では、無理に一度で曲がろうとせず、必要であれば切り返しを行う勇気も必要です。

- 状況によっては、安全確認の上で、進行方向とは反対側にわずかに車体を振って(あおり舵)旋回半径を確保することも有効ですが、周囲の交通への影響を最小限に抑える高度な判断と技術が求められます。

- 自車の特性の完全な理解:

- 自分が運転するトラックのリアオーバーハング長、ホイールベース、最小回転半径などを正確に把握し、どの程度のハンドル操作でどのくらいテールスイングが発生するのかを身体で覚えることが重要です。

リアオーバーハングによる事故は、「まさかこんなに振れるとは思わなかった」という油断や認識不足から生じることが少なくありません。特に経験の浅いドライバーは、この「リアオーバーハング トラック」特有の動きを過小評価しがちです。トラックのオーバーハング事故の過失割合においても、この認識不足は不利な要素となり得ます。常に危険を予測し、慎重な運転を心がけましょう。

2-5. 万が一のトラックオーバーハング事故!過失割合交渉を有利に進めるための証拠収集と対応策

どれだけ安全運転を心がけていても、残念ながらトラックのオーバーハング事故に遭遇してしまう可能性はゼロではありません。万が一事故が発生してしまった場合、トラックのオーバーハング事故における過失割合の交渉を少しでも有利に進めるためには、事故直後の適切な対応と証拠収集が極めて重要になります。

事故発生時の初期対応

- 安全確保と負傷者の救護: まずは自身の安全を確保し、二次被害を防ぐために車両を安全な場所に移動させます(可能な場合)。負傷者がいる場合は、速やかに119番通報し、救急車が到着するまで応急処置を行います。

- 警察への連絡(110番): 事故の大小にかかわらず、必ず警察に連絡し、指示を仰ぎます。警察への届出は法律上の義務であり、後に「交通事故証明書」を発行してもらうためにも不可欠です。

- 相手方との情報交換: 相手方の氏名、住所、連絡先、車両ナンバー、自賠責保険・任意保険の会社名と証明書番号などを交換します。感情的にならず、冷静に対応することが大切です。

- 保険会社への連絡: 自身が加入している任意保険会社にも速やかに事故の報告をします。今後の対応について指示を受けましょう。

【過失割合交渉を有利にするための証拠収集】

事故直後の記憶が鮮明なうちに、以下の証拠をできる限り収集・保全しておくことが、後の過失割合の交渉において非常に役立ちます。

- ドライブレコーダーの映像:

- 最重要証拠の一つです。 事故の瞬間だけでなく、その前後の状況(双方の車両の動き、信号の色、速度など)が記録されているため、客観的な事実を証明する上で非常に強力です。

- 事故後は速やかにSDカードを抜き取り、上書きされないように保管しましょう。可能であれば、バックアップも取っておくと安心です。

- 事故現場の写真・動画:

- 様々な角度から、できるだけ多く撮影しましょう。

- 車両全体と周囲の状況: 事故車両(自車・相手車)の位置関係、停止位置、道路全体の状況(車線、標識、信号機など)がわかるように広範囲に撮影します。

- 車両の損傷箇所: 接触部分や損傷の程度が鮮明にわかるように、アップと引きの両方で撮影します。

- ブレーキ痕や飛散物: タイヤ痕、ガラスの破片、落下物などがあれば、それらの位置関係も記録します。

- オーバーハングの状況: 事故発生時のオーバーハングがどの程度であったか、メジャーなどを使って計測し、その様子を撮影できれば理想的です(安全が確保できる場合のみ)。

- スマートフォンのカメラで十分ですが、日付と時刻が記録されるように設定しておきましょう。

- 様々な角度から、できるだけ多く撮影しましょう。

- 目撃者の確保と証言:

- 事故を目撃した人がいれば、協力を依頼し、氏名と連絡先を聞いておきましょう。

- 可能であれば、その場で事故の状況について簡単に話を聞き、メモしておくと良いでしょう。警察官に目撃者として証言してもらうよう促すことも有効です。

- 事故状況のメモ:

- 記憶が新しいうちに、事故発生日時、場所、天候、道路状況、双方の車両の動き、信号の色、速度、ブレーキのタイミング、相手との会話内容など、覚えていることを時系列で詳細に記録しておきます。図やスケッチを描くのも有効です。

- 警察官の聴取内容の記録:

- 警察官にどのような説明をしたか、また警察官からどのような指示や見解があったかをメモしておくと、後の主張との整合性を保つ上で役立ちます。

- その他(レッカー移動の記録、修理見積書など):

- 事故に関連して発生した費用や手続きに関する書類も保管しておきましょう。

【証拠収集時の注意点】

- 安全第一: 証拠収集は、必ず自身の安全を確保した上で行ってください。交通量の多い場所などでは無理をしないことが肝心です。

- 客観性: 写真や動画は、できるだけ客観的に状況がわかるように撮影しましょう。自分に有利な部分だけを切り取るようなことは避けるべきです。

- 相手の同意: 相手の顔写真や個人情報を無断で撮影・公開することはプライバシー侵害にあたる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

【弁護士への早期相談】

収集した証拠を元に、相手方保険会社と過失割合の交渉が始まります。しかし、保険会社は交通事故処理のプロであり、専門知識や交渉術において個人が太刀打ちするのは容易ではありません。

トラックのオーバーハング事故のように過失割合の判断が難しいケースでは、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士に相談すると安心です。弁護士は、収集した証拠を法的な観点から精査し、適切な過失割合を主張するための戦略を立て、あなたに代わって相手方と交渉してくれます。これにより、不当に不利な過失割合を押し付けられるリスクを回避し、正当な権利を守ることにつながります。

万が一の事故に備え、これらの対応策と証拠収集の重要性を日頃から意識しておくことが大切です。

2-6. 「オーバーハング現象」を軽視する危険性と、トラック事故における過失割合への影響

これまで何度も触れてきた「オーバーハング現象」ですが、この現象を軽視すること、あるいは正確に理解していないことは、トラック事故を引き起こす大きな要因となり、結果としてトラックのオーバーハング事故における過失割合にも重大な影響を与える可能性があります。

「オーバーハング現象」とは?(再確認)

「オーバーハング現象」とは、車両が旋回する際に、車体の前後輪の車軸よりも外側に突き出た部分(オーバーハング)が、車輪の軌跡よりもさらに外側に振り出す現象を指します。特にトラックのような大型車両では、その振り出しが大きくなる傾向があります。

重要なポイント:

- フロントオーバーハング: 前輪よりも前方の部分が、旋回時に外側に振り出します。

- リアオーバーハング: 後輪よりも後方の部分が、旋回方向とは反対側に大きく振り出します(テールスイング)。

オーバーハング現象の軽視が招く危険

- 運転手自身の認識不足による事故:

- トラック運転手が自車のオーバーハングの大きさを正確に把握していない、または旋回時の振り出し量を過小評価している場合、「これくらいなら大丈夫だろう」という誤った判断から、安全確認が不十分なまま旋回を開始し、接触事故を引き起こす可能性があります。

- 特に経験の浅いドライバーは、この現象を体験的に理解できていないことがあり、狭い路地や駐車場などで思わぬ接触事故を起こしやすい傾向があります。

- 周囲の交通(他車、歩行者、自転車)への危険:

- オーバーハング現象、特にリアオーバーハングのテールスイングは、他の道路利用者にとって予測しにくい動きです。

- 左折しようとするトラックの右後部が、まさか右隣の車線にはみ出してくるとは思わず、不用意に接近した結果、巻き込まれる事故が発生します。

- 歩行者や自転車も、旋回するトラックの動きを正確に予測できず、安全な距離を保てないことがあります。

過失割合への影響

トラックのオーバーハング事故の過失割合を判断する際、裁判所や保険会社は、トラック運転手が「オーバーハング現象」をどの程度認識し、それに対する適切な安全措置を講じていたかを重視します。

【トラック運転手側の過失が大きくなる可能性】

- オーバーハング現象の存在を認識していなかった、または軽視していたと判断された場合。

- 自車のオーバーハングの特性(長さ、振り出し量)を理解せず、危険な運転操作を行った場合。

- ミラーや目視による安全確認を怠り、オーバーハング部分の動きを把握していなかった場合。

- 「オーバーハング現象」を考慮すれば当然予測できたはずの危険を回避する措置を講じなかった場合。

これらの状況が認められると、トラック運転手側の注意義務違反が大きいと評価され、結果として不利な過失割合が認定される可能性が高まります。

逆に、相手方当事者(他車の運転手など)が、トラックの「オーバーハング現象」について一般的な知識を有しているべき立場(例えば、職業運転手であるなど)であったり、トラックの明らかな挙動から危険を容易に予測できたにもかかわらず、不注意な運転をしていた場合には、相手方の過失も考慮されます。

「オーバーハング現象」を正しく理解し、それを踏まえた安全運転を徹底することが、事故を未然に防ぎ、万が一の際に自身の責任を不当に重くされないための最善策です。

2-7. まとめ:トラックのオーバーハング事故と過失割合、正しい知識で安全運転と万が一の備えを

この記事では、プロの法律家の視点から、トラックのオーバーハング事故と過失割合について、その基本から具体的な事故事例、関連法規、運転のコツ、そして万が一の際の対応策まで、幅広く解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- オーバーハング現象の理解が基本:

トラックが旋回する際に車体の端部が外側に振り出す「オーバーハング現象」、特にリアオーバーハングの「テールスイング」は、事故の主要な原因です。この現象を正しく理解し、常に予測した運転を心がけることが、安全の第一歩です。 - 過失割合に定型基準なし:

トラックのオーバーハング事故における過失割合には、画一的な基準は存在しません。事故の具体的な状況、双方の運転手の行動、道路環境、回避可能性などを総合的に考慮し、個別の事案ごとに判断されます。 - 法令遵守と安全確認の徹底:

道路運送車両の保安基準で定められたオーバーハング長の制限や、積載物のはみ出しに関する道路交通法の規定を遵守することはもちろん、ミラーや目視による入念な安全確認、そして慎重な運転操作が不可欠です。 - 運転のコツの実践:

「ミラーの最大限の活用」「ゆっくりとした操作」「車両感覚の把握」「危険予測と防衛運転」など、具体的な運転のコツを日頃から実践し、安全意識を高めましょう。 - 「トラック オーバーハング 計算」は目安として:

オーバーハングの振り出し量の計算式はあくまで目安です。これに頼りすぎず、実際の運転では常に安全マージンを確保することが重要です。 - 「オーバーハング どっちが悪い」かは状況次第:

双方の注意義務違反の程度によって過失割合が決定されます。 - 「リアオーバーハング トラック」は特に注意:

運転席から遠く死角になりやすいリアオーバーハングの動きは、特に注意深く監視し、コントロールする必要があります。 - 万が一の事故に備えた証拠収集:

ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真・動画、目撃者の証言などは、過失割合の交渉を有利に進めるための重要な証拠となります。事故直後の冷静な対応と証拠保全を心がけましょう。 - 弁護士への早期相談の重要性:

トラックのオーバーハング事故のように過失割合の判断が難しいケースでは、事故発生後できるだけ早い段階で、交通事故に強い弁護士に相談することが、ご自身の正当な権利を守るために非常に有効です。弁護士費用特約の利用も検討しましょう。 - 「オーバーハング現象」の軽視は禁物:

この現象を軽視したり、理解が不十分だったりすると、事故のリスクを高めるだけでなく、過失割合においても不利になる可能性があります。

トラックのオーバーハング事故は、トラックドライバーだけでなく、周囲を走行する他の車両や歩行者にとっても大きな危険を伴います。この記事で得た知識を活かし、日々の安全運転に努めていただくとともに、万が一事故に遭遇してしまった際には、冷静かつ適切に対応し、ご自身の正当な権利を主張できるように備えていただければ幸いです。

安全な交通社会の実現には、私たち一人ひとりの正しい知識と、他者への配慮ある行動が不可欠です。