近年、日本国内でも導入が進む「ラウンドアバウト(環状交差点)」。信号機がなく、車両が円滑に通行できるなどのメリットが期待される一方、その特殊な交通ルールから、残念ながら交通事故も発生しています。特に「ラウンドアバウトでの事故における過失割合はどうなるのか?」という点は、多くの方が不安に感じる部分ではないでしょうか。

本記事では、ラウンドアバウトでの事故における過失割合がどうなるのか、弁護士費用特約があり、交通事故で弁護士への依頼を検討している方にも向けて、ラウンドアバウト事故の過失割合に関する基本的な考え方から、具体的な交渉戦略、さらにはラウンドアバウトのデメリットやラウンドアバウトのルール、ラウンドアバウトでのウインカーの正しい使い方、そしてラウンドアバウトの日本での一覧や北海道のラウンドアバウトといった設置場所ごとの注意点まで、幅広く、かつ専門的に解説します。

万が一、ラウンドアバウトで事故に遭われた際に、ご自身の正当な権利を守り、適切な解決を得るための一助となれば幸いです。

主要なポイント

- ラウンドアバウト事故の過失割合の基本:環道内優先の原則と判例の傾向を理解する。

- ルール違反の影響:通行ルール違反が過失割合にどう影響するかを把握する。

- 弁護士への相談:過失割合に納得できない場合や、有利な交渉を進めるための弁護士の役割。

- 関連知識の習得:メリット・デメリット、ウインカーの使用法、設置場所の特性など、総合的な知識。

目次

1. ラウンドアバウト事故における過失割合の基礎知識と交渉戦略

ラウンドアバウトは比較的新しい交通形態であるため、事故が発生した際の過失割合の判断基準について、まだ十分に事例が蓄積されていません。この章では、ラウンドアバウト事故における過失割合の基本的な考え方や、交渉を進める上での重要なポイントについて詳しく解説します。適切な知識を身につけ、不利な状況に陥らないようにしましょう。

- 1-1. ラウンドアバウト事故における過失割合の基本的な考え方とは?

- 1-2. ラウンドアバウトの通行ルール違反と過失割合への影響

- 1-3. ラウンドアバウトのデメリットから考える事故原因と過失割合

- 1-4. 判例から見るラウンドアバウト事故の過失割合の傾向

- 1-5. ラウンドアバウト事故で弁護士に依頼するメリットと弁護士費用特約の活用

- 1-6. ラウンドアバウト事故の過失割合に納得できない場合の対処法

1-1. ラウンドアバウト事故における過失割合の基本的な考え方とは?

ラウンドアバウト(環状交差点)における交通事故の過失割合を考える上で、最も基本となるのは、「環道内優先の原則」です。これは、環状路をすでに通行している車両が、これから進入しようとする車両よりも優先されるというルールです。

したがって、進入車両が環道内の車両の進行を妨害して事故が発生した場合、原則として進入車両の過失が大きくなる傾向にあります。これは、信号機のある交差点における青信号の優先関係に似ていると考えると理解しやすいかもしれません。

しかし、これはあくまで基本原則であり、実際の事故状況によって過失割合は変動します。例えば、以下のような要素が考慮されます。

- 各車両の速度

- 進入・退出時の合図(ウインカー)の有無・タイミング

- 各車両の具体的な動き(急ブレーキ、急な車線変更など)

- 見通しの状況

- 法令で定められたその他の義務(徐行義務など)の遵守状況

過失割合判断の一般的な流れ

- 基本過失割合の決定: 事故類型(例:進入車と環道内車の衝突)と上記の優先関係に基づき、基本的な過失の割合を定めます。

- 修正要素の加味: 上記で挙げたような個別の状況(速度超過、合図不履行など)を「修正要素」として考慮し、基本過失割合を調整します。

日本の交通事故における過失割合は、過去の裁判例などを基に類型化された基準(例えば、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」など)を参考に協議されることが多いですが、ラウンドアバウトは比較的新しい形態であるため、判例の蓄積が十分とは言えず、別冊判例タイムズにもラウンドアバウト事故の過失割合については類型がありません。そのため、個別の事案に応じた詳細な事実認定と法的主張がより重要になります。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

ラウンドアバウトの事故では、特有のルールと判例の少なさから、過失割合の交渉が難航するケースも少なくないと思われます。ご自身の認識と保険会社の提示する過失割合に隔たりがある場合は、早めにご相談いただくと良いでしょう。

この基本的な考え方を念頭に置き、次の項目では具体的なルール違反が過失割合にどのように影響するのかを見ていきましょう。

1-2. ラウンドアバウトの通行ルール違反と過失割合への影響

ラウンドアバウトの安全かつ円滑な通行のためには、道路交通法で定められた特有の通行ルールを遵守することが不可欠です。これらのルールに違反した場合、交通事故発生時の過失割合において、違反した側に不利に働く可能性が非常に高くなります。

主要な通行ルールとその法的根拠、違反した場合の過失割合への影響について、より詳しく解説します。

主要な通行ルールと法的根拠・違反の影響

- 1. 環道内車両優先の原則

-

法的根拠:道路交通法第37条の2第1項には、「環状交差点に入ろうとする車両等は、当該環状交差点内を通行する他の車両等の進行妨害をしてはならない」と規定されています。これはラウンドアバウトにおける最も基本的な優先関係を示すルールです。

違反時の影響: 進入車両がこの優先義務を怠り、環道内車両と衝突した場合、原則として進入車両に大きな過失が認められます。 - 2. 徐行義務

-

法的根拠:車両が環状交差点に進入しようとするときは、道路交通法第37条の2第2項により「徐行しなければならない」と定められています。また、環状交差点内を通行する際も、道路交通法第35条の2により「徐行しなければならない」とされています。徐行とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」を指します。

違反時の影響: これらの徐行義務を怠り、速度超過の状態で事故を起こした場合、過失割合が加算される要因となります。特に環道内車両であっても、著しい速度超過があれば過失が認められることがあります。ラウンドアバウトの設計思想自体が、速度抑制を基本的な安全確保の手段として重視しているため、この義務違反は厳しく評価される可能性があります 。 - 3. 左折または発進の合図(ウインカー)

-

法的根拠:環状交差点から出ようとする場合の左折の合図については、道路交通法施行令第21条第2項に具体的な時期が定められています。合図は、「その出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(当該環状交差点に入つた直後の出口を出ようとする場合にあつては、当該環状交差点に入つたとき)」に開始し、当該交差点を出るまで継続しなければなりません。

【重要】進入時にはウインカーは不要です。 これは、環状交差点への進入は常に左方向への動きを伴うため、合図の曖昧さを減らし、運転者の混乱を避けるために設計されているからです。

違反時の影響: 退出時の合図不履行や不適切なタイミングでの合図は、後続車や他の交通に誤解を与え、事故の原因となり得ます。この場合、合図義務違反として過失割合が不利に修正される可能性があります。 - 4. 通行方法(右回り、左側端寄り)

-

法的根拠:環状交差点内は、道路標識等により車両が当該部分を右回り(時計回り)に通行すべきことが指定されています(道路交通法第4条第3項における環状交差点の定義)。また、道路交通法第35条の2には、「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(中略)徐行しなければならない」と規定されています。

違反時の影響: 逆走や不適切な通行位置(例えば、中央島に寄りすぎる、ショートカットするなど)は極めて危険な行為であり、事故発生時には著しい過失があると判断されるでしょう。 - 5. 歩行者・自転車の保護

-

法的根拠:車両の運転者は、環状交差点に入ろうとするとき及び環状交差点内を通行するときは、「当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」とされています(道路交通法第37条の2第3項)。横断歩道がある場合は、当然ながら歩行者が優先されます 。

違反時の影響: 歩行者や自転車との事故の場合、車両側の注意義務違反(特に横断歩行者保護義務違反など)が問われ、過失割合が大きくなる可能性が高いです。

これらの道路交通法規に定められたルール違反が事故に直結したと判断されれば、違反した側の過失割合は当然重くなります。例えば、大阪地方裁判所の平成27年の判決では、環状交差点に先に進入した乗用車と後から進入した原動機付自転車の事故について、原動機付自転車の右方および右後方の安全確認不十分の過失を指摘し、原動機付自転車60%、乗用車40%の過失割合を認定した事例があります。この判例では、道路交通法第37条の2第1項の環道内車両優先の原則が重視され、進入車両であった原動機付自転車の過失がより大きいと判断されたとも考えられます。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

事故発生時には、どの車両がどの交通ルール、特に道路交通法のどの条文に違反していたのかを客観的な証拠(ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、警察の作成した実況見分調書など)に基づいて正確に把握することも、適正な過失割合の認定のために重要です。

1-3. 「ラウンドアバウトのデメリット」から考える事故原因と過失割合

ラウンドアバウトには多くのメリットがある一方で、いくつかの「デメリット」も指摘されています。これらのデメリットが、時として交通事故の原因となり、過失割合の判断に影響を与えることがあります。

主なデメリットと、それが事故原因や過失割合にどう関連するかを見ていきましょう。

ラウンドアバウトの主なデメリットと事故・過失割合への関連

-

運転者の混乱と学習曲線:

- デメリットの内容: 日本ではまだ比較的新しい交通形態のため、特に導入初期や通行経験の少ない運転者は、通行ルール(特に優先関係やウインカーのタイミング)に戸惑いやすいとされています。実際に、運転者が「苦手」と感じる道路構造としてラウンドアバウトが挙げられることもあるようです。

- 事故原因・過失割合への影響: ルールの誤解や不慣れから、環道内優先の原則を見落としたり、不適切なタイミングで進入・退出したりすることで事故が発生する可能性があります。ただし、「混乱していた」という主張だけで過失が軽減されるわけではありません。運転者には法令を遵守する義務があるため、基本的にはルール違反が過失割合の判断基準となります。しかし、あまりにも分かりにくい標識や道路構造が混乱を招いたといった特殊な事情があれば、ごく限定的に考慮される余地もないとは言えません。

-

歩行者・自転車にとっての課題:

- デメリットの内容: 信号機がないため、特に交通量の多いラウンドアバウトでは、歩行者や自転車が横断するタイミングを掴みにくい、あるいは車両が道を譲ってくれないといった問題が生じることがあります。

- 事故原因・過失割合への影響: 車両が横断中の歩行者や自転車に気づかずに衝突した場合、車両側の安全確認義務違反や歩行者等保護義務違反が問われ、車両側の過失が非常に大きくなるのが一般的です。ラウンドアバウト特有の構造が歩行者等の発見を遅らせたといった事情があったとしても、運転者の注意義務が軽減されることは原則ありません。

-

用地の必要性:

- デメリットの内容: 一般的に、信号交差点よりも広い面積が必要となる場合があります 。

- 事故原因・過失割合への影響: これは直接的な事故原因や個別の過失割合に影響することは少ないですが、設計の制約から見通しが悪くなっているなどの間接的な要因となる可能性はゼロではありません。

-

交通量が多い場合の処理能力:

- デメリットの内容: 非常に交通量が多い場合や、特定の方向からの流入が極端に多い場合、環道内が飽和状態となり、進入車両がなかなか環道に入れず渋滞が発生することがあります。

- 事故原因・過失割合への影響: 渋滞による焦りから無理な進入を試みたり、環道内での不必要な停止や急な車線変更を行ったりすると、事故のリスクが高まります。このような状況下でのルール違反は、当然過失割合に影響します。

⚠️ 注意点:「デメリット」とされる点があったとしても、それが直ちに運転者の免責理由になるわけではありません。あくまで道路交通法規の遵守が基本です。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

もし、ラウンドアバウトの構造自体に何らかの欠陥があり(例えば、極端に見通しが悪い、必要な標識がないなど)、それが事故の大きな原因となったと考えられる場合は、道路管理者(国や地方自治体など)の責任が問える可能性も理論上はあります(国家賠償法)。しかし、これを立証するのは非常に困難です。

ラウンドアバウトのデメリットを理解することは、事故原因を多角的に分析し、適切な過失割合を主張する上で役立つことがあります。

1-4. 判例から見るラウンドアバウト事故の過失割合の傾向

ラウンドアバウト(環状交差点)は、日本においては平成26年9月1日に道路交通法が改正されて本格的に導入された比較的新しい交通システムです。そのため、信号機のある一般的な交差点と比較すると、裁判例(判例)の蓄積はまだ十分とは言えないのが現状です。

しかし、少ないながらも参考となる判例は存在し、また、一般的な交差点事故における過失割合の考え方や、海外でのラウンドアバウト事故の取り扱いなどを参考に、ある程度の傾向を読み取ることができます。

参考となる判例:大阪地方裁判所 平成27年12月18日判決

具体的なラウンドアバウト事故の判例として、大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第382号等の事件があります。

- 事故の概要:環状交差点に北側から進入した乗用車(被告車両)と、東側から進入した原動機付自転車(原告車両)が衝突した事故。

- 裁判所の判断:

- 先に環状交差点内に進入したのは被告車両であったと認定。

- 原告車両は、右方および右後方の安全確認を怠り、中央寄りに進路を変更しながら進行した過失があると指摘。

- 被告車両も、前方を注視して走行すべき注意義務に違反した過失があると指摘。

- 過失割合として、原告(原動機付自転車)60%、被告(乗用車)40%と判断しました。

- 判断のポイント:

- 環状交差点においては先に交差点に進入した車両の走行が優先されるべきであること。

- 原告車両が右方向指示器を出したのは接触の直前であったこと。

- 被告車両は原告車両より速い速度で走行しており、環状交差点内の走行速度として必ずしも十分に安全な速度とは評価できないこと。

- 事故態様を「直進車両と車線変更車両の衝突にその事故態様が類似していると評価できる」と述べています。

この判例から読み取れる傾向としては、

- 環道内優先の原則の重視:やはり、先に環道内を走行している車両の優先性が重視されています。後から進入する車両は、十分な安全確認と譲り合いの意識が求められます。

- 双方の注意義務:環道内を走行する車両であっても、前方注視義務や安全な速度で走行する義務は免れません。漫然と運転していれば過失が問われます。

- 具体的な行動の評価:ウインカーのタイミング、進路変更の態様など、具体的な運転行動が過失割合に影響を与えます。

- 類似事故類型との比較:ラウンドアバウト特有の判例が少ないため、既存の事故類型(本件では直進車と車線変更車)との類似性から過失割合を判断するアプローチが取られることがあります。

海外の事例では、ラウンドアバウトでの事故における主な過失行為として、「環状路を走行する車両への優先権不履行(譲り合い義務違反)」が最も重大な違反とされています。その他、「複数車線のラウンドアバウトにおける危険な車線変更」や「ラウンドアバウト内での不必要な停止」なども過失が大きいと判断される傾向にあります。これらの考え方は、日本の裁判においても参考にはなるでしょう。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

ラウンドアバウト事故の過失割合は、まだ判例が集積段階であり、事案ごとの個別具体的な事情が非常に重要になります。一般的な交差点の過失割合の基準がそのまま当てはまらないケースも想定されます。したがって、事故状況を正確に記録し、保険会社の担当者や弁護士に相談して、適切な法的評価を受けることが、正当な権利の実現には不可欠です。

今後、ラウンドアバウトの設置数の増加とともに、関連する判例も増えていくことが予想されます。最新の判例動向にも注視していく必要があります。

1-5. ラウンドアバウト事故で弁護士に依頼するメリットと弁護士費用特約の活用

ラウンドアバウト(環状交差点)での交通事故は、その特殊なルールや判例の少なさから、過失割合の交渉が難航したり、被害者にとって不利な条件を提示されたりするケースが少なくないことが予想されます。このような状況において、交通事故事案に詳しい弁護士に依頼することは、被害者の正当な権利を守り、適切な賠償を得るために非常に有効です。

弁護士に依頼する主なメリット

-

適切な過失割合の主張・立証:

- 弁護士は、事故状況、関連法規、過去の判例(類似事案を含む)などを総合的に分析し、被害者にとって最も有利な過失割合を法的に構成して主張します。

- ドライブレコーダーの映像解析、実況見分調書など警察作成資料の取り寄せと分析、必要に応じた専門家(事故鑑定人など)との連携により、客観的な証拠に基づいた立証活動を行います。

- ラウンドアバウト特有の論点(環道内優先、徐行義務、合図のタイミングなど)を的確に捉え、相手方保険会社との交渉や、場合によっては訴訟において、専門的な知識を駆使して反論・主張を展開します。

-

賠償額(慰謝料・逸失利益など)の増額交渉:

- 保険会社が提示する賠償額は、多くの場合、裁判所の基準(弁護士基準・裁判基準とも呼ばれます)よりも低い「任意保険基準」や「自賠責保険基準」に基づいています。

- 弁護士が介入することで、最も高額となる傾向のある「弁護士基準」での賠償請求が可能となり、慰謝料や逸失利益などの大幅な増額が期待できます。

- 特に後遺障害が残った場合、その等級認定のサポートや、等級に基づいた適切な逸失利益・後遺障害慰謝料の算定・請求を行います。

-

交渉・手続きの一任による精神的・時間的負担の軽減:

- 事故後の相手方保険会社との交渉は、専門知識がないと精神的に大きなストレスとなり、また時間も取られます。

- 弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な交渉や法的手続きの大部分を任せることができ、被害者の方は治療や生活の再建に専念できます。

-

法的な観点からの総合的なアドバイス:

- 治療の受け方、保険会社への対応方法、今後の見通しなど、事故に関するあらゆる疑問や不安に対して、法的な観点から適切なアドバイスを受けることができます。

💡 弁護士費用特約の積極的な活用を!

多くの方が加入されている自動車保険や火災保険、傷害保険などには、「弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)」が付帯している場合があります。この特約を利用すれば、弁護士への相談料や依頼費用(着手金・報酬金など)が保険で賄われるため、実質的な自己負担なし、あるいは非常に少ない負担で弁護士に依頼することが可能です(通常、保険金額の上限は300万円程度)。

ご自身の保険契約内容を一度確認してみましょう。特約が付いていれば、費用を気にすることなく、専門家である弁護士のサポートを受けることができます。ラウンドアバウト事故のように専門的な判断が求められるケースでは、この特約の利用価値は非常に高いと言えます。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

「弁護士に頼むと費用が高そう…」と躊躇される方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約があれば、その心配は大きく軽減されます。また、特約がない場合でも、相談は無料で行っている法律事務所も多くあります。まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。特に、過失割合に納得がいかない、保険会社の提示額が低いと感じる、後遺障害が残りそうといった場合には、早期の相談がより良い解決に繋がります。

ラウンドアバウト事故でお困りの際は、一人で悩まず、ぜひ信頼できる方にご相談ください。

1-6. ラウンドアバウト事故の過失割合に納得できない場合の対処法

ラウンドアバウト(環状交差点)で発生した事故について、相手方の保険会社から提示された過失割合にどうしても納得できない、という状況は十分にあり得ます。特にラウンドアバウトは交通ルールが特殊であり、判例も少ないため、保険会社の担当者との間で見解の相違が生じやすい傾向があります。

そのような場合に、諦めずにご自身の正当な権利を主張するために取り得る対処法を具体的に解説します。

納得できない過失割合への対処ステップ

-

まずは冷静に根拠を確認する:

- 相手方保険会社が提示する過失割合の根拠を具体的に書面などで明確に示してもらいましょう。

- どの事実認定に基づいて、どのような法的根拠(判例や法規など)からその割合を導き出したのかを詳細に確認します。

- 感情的に反論するのではなく、相手の主張を正確に理解することが第一歩です。

-

ご自身の主張と証拠を整理する:

- 事故発生時の状況(天候、見通し、双方の車両の動き、速度、ウインカーの状況など)を時系列で詳細に思い出しまとめます。

- ドライブレコーダーの映像は最も客観的で強力な証拠となります。必ず保全しましょう。

- その他、事故直後の写真、車両の損傷状況を示す写真、目撃者がいればその証言、警察の作成した実況見分調書(入手可能な場合)なども重要な証拠となります。

- ご自身の認識する事故状況と、相手方保険会社の主張との食い違いを明確にします。

-

弁護士に相談する:

- 交通事故、特にラウンドアバウトのような特殊な事故類型に詳しい弁護士に相談しましょう。

- 弁護士は、収集した証拠や事故状況を法的な観点から分析し、提示された過失割合が妥当か、より有利な主張が可能か否かを判断します。

- 弁護士費用特約が利用できれば、費用負担を気にせず相談・依頼が可能です。

弁護士は以下のようなサポートを提供します:

- 証拠の収集・分析(実況見分調書の取り寄せ、映像解析など)

- 相手方保険会社との交渉代行

- 適切な過失割合に基づく損害賠償額の算定

- 示談交渉が不調の場合のADR(裁判外紛争処理機関)の利用や訴訟提起

-

弁護士を通じて再交渉・反論を行う:

- 弁護士が代理人となることで、相手方保険会社もより慎重な対応を取らざるを得なくなることが多く、交渉が有利に進む可能性があります。

- 弁護士は法的な根拠と証拠に基づき、相手方保険会社の主張の矛盾点や不合理な点を指摘し、より妥当な過失割合を求めて交渉します。

-

示談交渉がまとまらない場合の次の手段:

- ADR(裁判外紛争処理機関)の利用: 交通事故紛争処理センターなどに申し立て、中立な第三者の斡旋・審査を通じて解決を図る方法があります。弁護士がサポートすることで、より有利な結果が期待できます。

- 訴訟: 最終的な手段として、裁判所に訴訟を提起し、裁判官の判断を仰ぐことになります。ラウンドアバウトの判例はまだ少ないため、新たな判例を形成する可能性も秘めています。訴訟には専門的な知識と経験が不可欠であり、弁護士のサポートが必須です。

⚠️ 安易な妥協は禁物です!

一度示談が成立してしまうと、後からその内容を覆すことは原則として非常に困難です。「早く終わらせたい」という気持ちも理解できますが、納得できない過失割合で安易に示談に応じる前に、必ず専門家である弁護士に相談し、最善の道を探ることが重要です。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

保険会社から提示される過失割合は、あくまで保険会社の判断であり、絶対的なものではありません。特にラウンドアバウトのように判断基準が確立されていないケースでは、交渉の余地が十分にあることが多いです。諦めずに、ご自身の正当な権利を守るために、まずは弁護士にご相談ください。初回の相談は無料としている事務所も多いので、気軽に利用してみましょう。

2. ラウンドアバウト事故の過失割合と関連知識|具体的事例と対策

前の章では、ラウンドアバウト事故における過失割合の基本的な考え方や交渉戦略について解説しました。この章では、さらに踏み込んで、ラウンドアバウトのメリット・デメリット、正しいウインカーの使い方、そして日本国内の具体的な設置場所(日本一覧、北海道の事例など)といった関連知識と、それらがラウンドアバウト事故の過失割合にどう影響し得るのかを、より具体的に掘り下げていきます。これらの知識は、事故を未然に防ぐため、また万が一事故に遭ってしまった場合に適切な対応をとるために役立ちます。

- 2-1. ラウンドアバウトのメリットと事故防止への意識

- 2-2. 正しいラウンドアバウトのウインカー使用法と事故回避のポイント

- 2-3. ラウンドアバウトの日本一覧から見る設置場所の多様性と注意点

- 2-4. 北海道のラウンドアバウト事例から学ぶ特有の事故状況と過失割合

- 2-5. 自転車や歩行者が関わるラウンドアバウト事故の過失割合

- 2-6. まとめ:ラウンドアバウト事故の過失割合と弁護士相談の重要性

2-1. ラウンドアバウトのメリットと事故防止への意識

ラウンドアバウト(環状交差点)は、適切に設計・運用されれば多くの「メリット」をもたらす交通システムです。これらのメリットを理解することは、運転者がラウンドアバウトの特性を把握し、より安全な運転を心がける一助となり、結果として事故防止、ひいては過失割合の問題そのものを回避することに繋がります。

ラウンドアバウトの主なメリット

- 1. 安全性の向上(特に重大事故の削減):

-

これが最大のメリットとされています。ラウンドアバウトの構造上、車両は速度を落として進入する必要があり、交差点内での交錯点が信号交差点に比べて少なく、また衝突時の角度が鋭角になりやすいため、死亡事故や重傷事故といった重大事故の発生確率が大幅に低減される傾向にあります。いわゆる出合い頭の直角衝突や右折直進事故といった深刻な事故形態が生じにくい構造です。

事故防止への意識: 運転者は、ラウンドアバウトが安全性を高める設計であることを理解しつつも、「徐行義務」と「環道内優先」のルールを徹底することで、このメリットを最大限に活かすことができます。 - 2. 交通流の円滑化・遅延の削減:

-

信号機による停止・発進のサイクルがないため、特に交通量が中程度以下の場合、車両は譲り合いながら連続的に通行でき、不要な待ち時間が削減されます。これにより、交差点全体の処理効率が向上することが期待されます。

事故防止への意識: 円滑な流れを妨げないよう、進入時には適切な判断で環道内の車両に道を譲り、退出時には早めのウインカーで意思表示をすることが重要です。焦って無理な進入をすると、このメリットが損なわれるだけでなく、事故の原因となります。 - 3. 環境負荷の低減:

-

信号待ちによるアイドリング時間が減るため、燃料消費量の削減やCO2排出量の低減に繋がるとされています。実際に北海道での調査事例でもCO2排出量の削減が報告されています。

事故防止への意識: スムーズな運転を心がけることが、環境負荷低減と安全運転の両立に繋がります。 - 4. 維持管理コストの削減・災害時の強さ:

- 信号機が不要なため、その設置費用や維持管理費用、電気代がかかりません。また、停電時でも交差点機能が維持されるという大きなメリットがあります。

- 5. 景観への配慮・複雑な交差点の整理:

- 中央島を緑化するなど景観に配慮した設計が可能です。また、5叉路以上の複雑な形状の交差点をシンプルに整理する効果も期待できます。

これらのメリットは、運転者がラウンドアバウトの特性を正しく理解し、適切な運転行動をとることで初めて最大限に発揮されます。メリットを意識することで、例えば「なぜ徐行しなければならないのか」「なぜ環道内が優先なのか」といったルールの背景にある合理性を理解しやすくなり、より安全運転への意識が高まるでしょう。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

ラウンドアバウトのメリットを享受するためには、運転者一人ひとりの交通ルール遵守と安全意識が不可欠です。万が一、事故が発生し、相手方がラウンドアバウトの通行方法を誤解していた可能性がある場合、その点を指摘することも過失割合の交渉において有効な場合があります。

メリットを理解し、それを活かす運転を心がけることが、事故のない安全な交通社会の実現に繋がります。

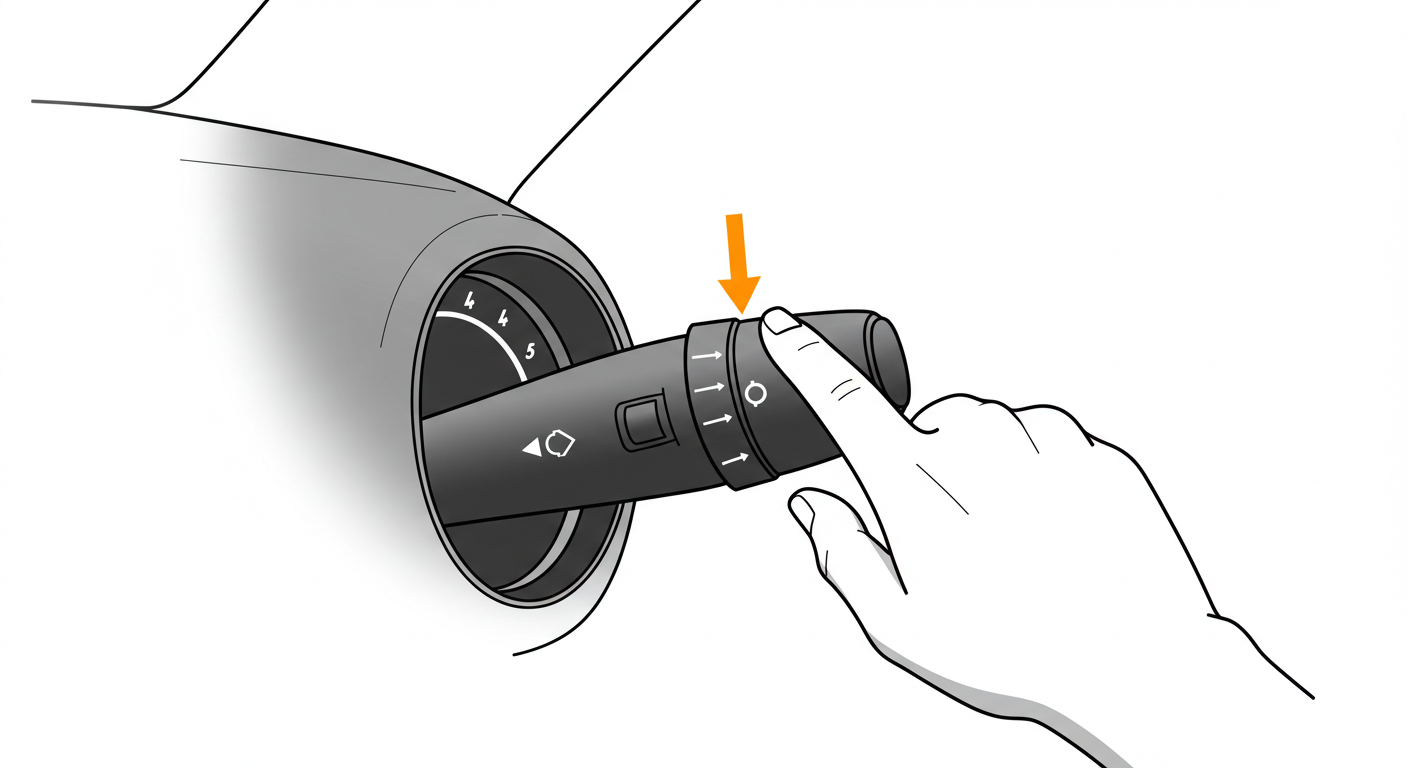

2-2. 正しいラウンドアバウトのウインカー使用法と事故回避のポイント

ラウンドアバウト(環状交差点)の通行において、多くの運転者が戸惑いやすいのが「ウインカー(方向指示器)」の正しい使い方です。ウインカーの操作を誤ると、他の車両に誤解を与え、交通事故の原因となり、結果として過失割合で不利になる可能性があります。

ここでは、道路交通法に基づいた正しいウインカーの使用法と、それが事故回避にどう繋がるかを具体的に解説します。

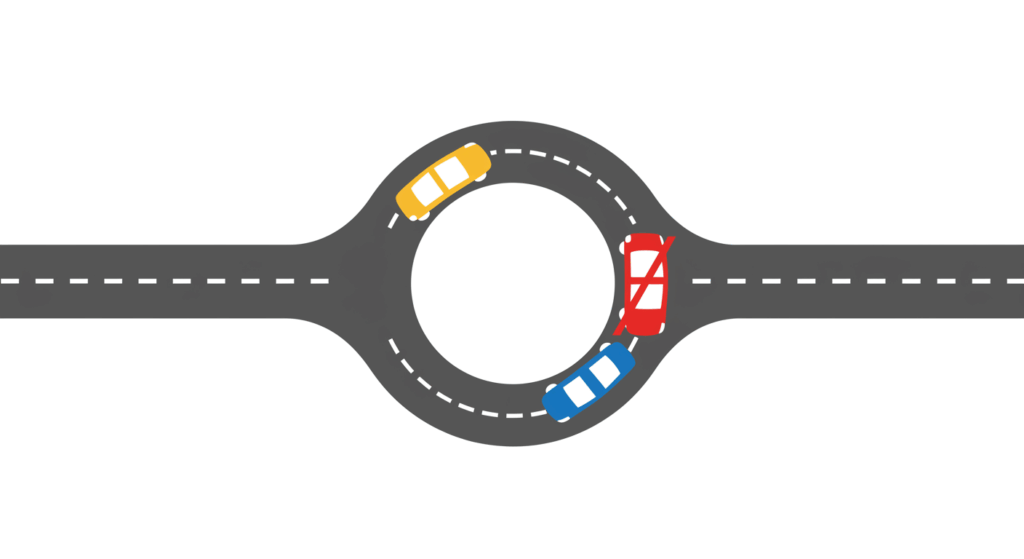

ラウンドアバウトにおけるウインカーの基本ルール

-

進入時:ウインカーは不要

- ラウンドアバウトに進入する際は、特別な場合を除き、ウインカーを出す必要はありません。

- 理由:進入時は必然的に左折に近い形で環道に合流するため、左ウインカーを出すと、最初の出口ですぐに出るのかと他の車両に誤解を与える可能性があるためです。また、右ウインカーは環道内を直進または右折する意思表示と誤解される可能性があります。

-

環道内走行時:原則としてウインカーは不要

- 環道内をそのまま周回している間は、ウインカーを出す必要はありません。

-

退出時:左ウインカーが必須

- ラウンドアバウトから出ようとする場合は、その出ようとする地点の「直前の出口の側方を通過したとき」に左ウインカーを出します。

- 【重要】最初の出口で出る場合:環状交差点に入った時点で左ウインカーを出します。

- ウインカーは、その出口を出るまで継続しなければなりません。

- 理由:後続車や他の進入しようとしている車両に対し、自分がどの出口から出るのかを明確に伝え、安全な交通の流れを確保するためです。

※実際の交通状況や標識・標示に従ってください。上記は一般的なルールです。

ウインカーの誤用が招く事故と過失割合への影響

- 進入時に不必要なウインカーを出した場合:

- 左ウインカー:最初の出口ですぐに出ると誤解され、後続車が追突したり、他の進入車が不適切なタイミングで進入したりする可能性があります。

- 右ウインカー:環道内で右折やUターンをすると誤解され、混乱を招く可能性があります。

- 退出時にウインカーを出さない、またはタイミングが遅れた場合:

- 後続車はあなたの進路を予測できず、追突の危険性が高まります。

- 他の進入車両は、あなたが進み続けるものと判断し、あなたが急に左折退出することで衝突する可能性があります。

このようなウインカーの誤用が事故の一因となった場合、合図不履行または合図制限違反として、過失割合が不利に修正される可能性が高くなります。

事故回避のポイント

- ルールの徹底理解: まずは正しいウインカーのルールをしっかりと覚えましょう。

- 早めの意思表示: 退出時は、規定のタイミングで確実に左ウインカーを出し、周囲に自車の動きを明確に伝えましょう。

- 周囲の車両の動きに注意: 他の車が不規則なウインカーを出している可能性も考慮し、常に周囲の状況に注意を払いましょう。特に進入時は、環道内車両のウインカーだけでなく、その挙動全体を見て安全確認をすることが重要です。

- 迷ったら無理しない: 通り過ぎてしまっても、慌てずにもう一周するなど、安全な行動を選択しましょう。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

ドライブレコーダーは、ウインカーの作動状況を記録する上で非常に有効な証拠となります。事故の際、相手がウインカーを適切に使用していなかったことを立証できれば、過失割合の交渉を有利に進めることができます。必ず装備し、適切に作動しているか定期的に確認しましょう。

正しいウインカー操作は、ラウンドアバウトを安全に利用するための基本中の基本です。しっかりとマスターし、事故のない運転を心がけてください。

2-3. ラウンドアバウトの日本一覧から見る設置場所の多様性と注意点

日本国内におけるラウンドアバウト(環状交差点)は、2014年の道路交通法改正以降、徐々にその数を増やしています。国土交通省や各地方自治体の取り組みにより、全国各地に設置事例が見られるようになりました。ラウンドアバウトの日本一覧で、その具体的な設置場所や、どのような場所に導入されているのかがわかります。

日本のラウンドアバウト設置状況の概要

設置場所の特性は多様で、以下のような分類がされています。

- A: 市街中心型(例:青森県八戸市)

- B: 文教地区型(例:宮城県仙台市泉区)

- C: 住宅地区型(例:東京都多摩市)

- D: 郊外幹線道路型(例:北海道上ノ国町、浜頓別町)

- E: 郊外非幹線道路型

- F: 田園地区型

このように、都市部から郊外、田園地帯まで、幅広い環境でラウンドアバウトが試験的に導入・運用されていることがわかります。「枝数(接続する道路の数)」や「外径(環道の大きさ)」も場所によって様々で、それぞれの地域の交通状況や地理的条件に合わせて設計されています。

具体的な設置場所のリストや地図を提供しているウェブサイトも存在します。例えば、「RABMAP(日本のラウンドアバウトデータベース)」(rabmap.trpt.cst.nihon-u.ac.jp/List) などが参考になります。

設置場所の多様性と注意点、過失割合への間接的影響

ラウンドアバウトが設置される場所の特性は、運転する上での注意点や、万が一事故が発生した際の過失割合の判断に間接的に影響を与えることがあります。

| 設置場所の特性 | 運転上の注意点 | 事故発生時の過失割合への間接的影響 |

|---|---|---|

| 市街中心型・住宅地区型 |

|

歩行者・自転車との事故では、車両側の注意義務違反がより厳しく問われる可能性。周辺環境に起因する視認性の問題などが、予見可能性の点で考慮される余地は限定的。 |

| 文教地区型 |

|

子供の飛び出し等に対する高度な注意義務。スクールゾーン内の規制違反は過失を重くする要因。 |

| 郊外幹線道路型 |

|

進入時の減速(徐行義務)の徹底がより重要。大型車特有の内輪差や死角を考慮した運転。速度超過は過失を大きくする。 |

| 田園地区型 |

|

油断による安全確認の怠慢が事故に繋がりやすい。夜間の視認性低下に注意。低速車への配慮。 |

💡 ポイント: どのような場所に設置されているラウンドアバウトであっても、基本的な交通ルール(環道内優先、徐行、適切な合図など)は共通です。しかし、その場所特有の危険性を予測し、より慎重な運転を心がけることが事故防止に繋がります。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

事故が発生したラウンドアバウトの具体的な場所や設計、周辺環境は、事故状況を再現し、過失割合を検討する上で重要な情報となります。事故現場の写真を多角的に撮影しておくこと、可能であれば事故現場の図面(住宅地図などでも可)を準備しておくことは、弁護士に相談する際に非常に役立ちます。

ラウンドアバウト日本一覧で設置場所を確認する際は、単に場所を知るだけでなく、その場所がどのような特性を持っているのかを想像し、安全運転に活かす視点を持つことが大切です。

2-4. 北海道のラウンドアバウト事例から学ぶ特有の事故状況と過失割合

北海道内におけるラウンドアバウトの設置状況や、特に積雪寒冷地である北海道特有の事情は気になるところです。北海道の事例は、他の地域、特に同様の気候条件を持つ地域にとって参考になる点が多くあります。

北海道におけるラウンドアバウトの設置事例

北海道内には、複数のラウンドアバウトが運用されています。主な設置場所としては、

- 上ノ国町(檜山郡)大留交差点: 国道と道道、町道が交わる変形交差点を改良(2019年10月供用開始)。

- 浜頓別町(宗谷郡): 国道同士と町道が交わる信号交差点を改良(2020年10月供用開始)。

- 北広島市: 道道同士と市道が交わる新設交差点(2023年3月供用開始)。

これらの事例では、速度低下、交差点での遅延時間の短縮、CO2排出量の削減といった効果が報告されており、浜頓別町のケースでは設置後の事故報告がない(調査時点)など、概ね良好な結果が得られているようです。

北海道特有の状況と事故・過失割合への影響可能性

北海道のような積雪寒冷地では、他の地域とは異なる特有の状況があり、それがラウンドアバウトの運用や事故発生、過失割合の判断に影響を与える可能性があります。

- 冬季の路面状況(積雪・凍結):

- 特有の状況: 積雪や圧雪、アイスバーンなど、滑りやすい路面状況が頻繁に発生します。これにより、制動距離が長くなり、スリップしやすくなります。

- 事故・過失割合への影響:

- 進入時の徐行義務の重要性がさらに増します。乾燥路面と同じ感覚で進入すると、停止できずに環道内車両と衝突する危険性が高まります。

- スリップ事故の場合、運転操作の適切性(急ブレーキ、急ハンドルを避けるなど)や、冬用タイヤの装着・状態などが過失割合の判断で考慮されることがあります。

- たとえ相手方に優先関係違反があったとしても、自身の車両が滑りやすい路面状況下で適切な速度管理や運転操作を怠っていれば、過失が加算される可能性があります。

- 視認性の低下(吹雪・地吹雪、雪山):

- 特有の状況: 降雪、吹雪、地吹雪によって視界が著しく悪化することがあります。また、除雪によってできた雪山が死角を生み出すこともあります。

- 事故・過失割合への影響:

- 視界不良時は、通常時にも増して慎重な運転(速度を十分に落とす、ライトを点灯する、必要に応じて一時停止して安全確認するなど)が求められます。これを怠れば、安全運転義務違反として過失が大きくなる可能性があります。

- 雪山による死角からの車両や歩行者の出現も予測し、より注意深い確認が必要です。

- ただし、相手方も同様に視界不良の状況下にあるため、双方の注意義務が総合的に評価されます。

- 除雪・排雪スペースと車線幅の変化:

- 特有の状況: 除雪作業により、一時的に車線幅が狭くなったり、環道の形状が分かりにくくなったりすることがあります。堆雪場所の確保も課題です。

- 事故・過失割合への影響:

- 通常よりも狭い車線幅を意識した通行が必要です。

- 除雪状況によって通行可能な範囲が不明瞭な場合、特に慎重な運転が求められます。

- 道路管理者による除雪が適切に行われていなかったことが事故の一因となった場合、非常に限定的ですが、道路管理者の責任が問われる可能性もゼロではありません(立証は困難)。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

北海道に限らずラウンドアバウトで冬季に事故が発生した場合、事故当時の天候、路面状況、視界、除雪状況などを詳細に記録・立証することが、過失割合の交渉において極めて重要になります。可能であれば、事故直後の現場写真(路面の凍結状況や雪山の状況が分かるもの)を撮影しておきましょう。また、当時の気象情報なども証拠となり得ます。これらの特殊な状況を的確に主張することで、不当に重い過失を負わされることを避けることができる場合があります。

北海道のラウンドアバウトの事例は、特に冬季の安全対策という点で、他の地域にも多くの示唆を与えてくれます。運転者はこれらの特有のリスクを理解し、より一層の安全運転を心がける必要があります。

2-5. 自転車や歩行者が関わるラウンドアバウト事故の過失割合

ラウンドアバウト(環状交差点)は車両だけでなく、自転車や歩行者も利用する交通空間です。残念ながら、これらの交通弱者が関与する事故も発生する可能性があり、その際の過失割合の判断は、車両同士の事故とは異なる注意点があります。

自転車・歩行者の基本的な通行ルール

-

歩行者:

- 原則として、ラウンドアバウトに併設された横断歩道を利用します。

- 車両は、環状交差点に入ろうとするときや、環状交差点内を通行するとき、その環状交差点またはその直近で道路を横断する歩行者等に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。横断歩道では歩行者が優先されます。

-

自転車:

- 道路交通法上、自転車は「軽車両」として扱われるため、原則として自動車と同様のルールに従います。

- つまり、環状交差点内を右回り(時計回り)に通行し、できる限り環状交差点の側端(左側)に沿って徐行しなければなりません。

- ただし、歩道通行が許可されている場合や、安全上やむを得ない場合は歩道を通行することもあります。自転車横断帯がある場合は、そこを通行できます。

自転車・歩行者との事故における過失割合の考え方

一般的に、交通事故において交通弱者である歩行者や自転車と、強者である自動車との間で事故が発生した場合、自動車側の過失が大きく認定される傾向にあります。これは、自動車の運転者にはより高度な注意義務が課せられているためです。ラウンドアバウト事故においても、この基本原則は同様に適用されます。

- 車両 対 歩行者 の事故:

- 横断歩道上またはその付近で、車両が歩行者と衝突した場合、原則として車両側に大きな過失が認められます。歩行者側の多少の不注意(例えば、左右不確認など)があったとしても、車両側の過失が大幅に減免されることは少ないです。

- ラウンドアバウトの出入り口付近は、特に歩行者の横断が多い場所であり、車両は徐行し、常に歩行者の有無を確認する義務があります。これを怠れば、過失は免れません。

- 歩行者が信号無視など重大な過실を犯した場合や、予測不可能な飛び出しをした場合などを除き、車両側の責任が重くなることを覚悟する必要があります。

- 車両 対 自転車 の事故:

- 自転車が車道の環道内を自動車と同様に通行している場合(ルール通り)に、車両が自転車の進行を妨害して事故を起こせば、車両側の過失が大きくなります。例えば、環道内を走行中の自転車に対して、進入車両が優先義務を怠って衝突した場合などです。

- 自転車が環道から左折退出する際に、後方から来た車両が自転車の動きをよく見ていなかった場合も、車両側の安全確認義務違反が問われる可能性があります。

- 一方で、自転車側にも交通ルール遵守の義務があります。例えば、自転車が環状路を逆走していた、一時停止を無視して環状路に進入した、夜間に無灯火だったなどの違反があれば、自転車側の過失割合も相応に大きくなります。

- 自転車が歩道を走行中(許可されている場合など)に、ラウンドアバウトに出入りする車両と衝突した場合、車両側には歩道横断時の安全確認義務があり、これを怠れば過失が問われます。

自転車は、特に交通量が多いラウンドアバウトや大規模なものでは、車両と混走することに危険を感じる場合があります。設計によっては、自転車専用の通行空間が分離されていることもありますが、日本の多くのラウンドアバウトでは車道混在が基本のようです。

🗨️ 弁護士からのアドバイス

自転車や歩行者が関わるラウンドアバウト事故では、車両運転者にはより一層の注意義務が求められます。事故が発生した場合、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言はもちろん、自転車や歩行者の具体的な動き、車両の速度や回避行動の可否などが過失割合を判断する上で重要なポイントとなります。被害に遭われた場合はもちろん、加害者となってしまった場合でも、適切な過失割合を認定し、法的に妥当な解決を目指しましょう。

車両運転者は、ラウンドアバウトでは特に自転車や歩行者の存在を常に意識し、予測し、保護する運転を徹底する必要があります。

2-6. まとめ:ラウンドアバウト事故の過失割合と弁護士相談の重要性

本記事では、ラウンドアバウト事故の過失割合を中心に、ラウンドアバウトの基本的なルールから、メリット・デメリット、ウインカーの正しい使い方、日本国内の設置場所の状況(日本一覧、北海道の事例など)、そして自転車や歩行者が関わる事故に至るまで、幅広く解説してきました。

ラウンドアバウト事故と過失割合に関する重要ポイント(まとめ)

- 最重要ルールは「環道内車両優先」: ラウンドアバウトに進入する車両は、既に環道内を通行している車両の進行を妨げてはなりません。この原則違反は、過失割合で非常に不利になります。

- 徐行義務の徹底: 進入時および環道内通行時は徐行が義務付けられています。速度超過は重大な過失要因です。

- ウインカーの正しい使用: 進入時は不要、退出時は「出る直前の出口を通過した時」に左ウインカーが必須です。誤ったウインカー操作は事故を誘発し、過失に影響します。

- 判例はまだ少ないが傾向はある: 先行車両優先の原則が重視される一方で、双方の具体的な運転行動(安全確認、速度、合図など)が総合的に評価されます。

- 場所ごとの特性とリスク理解: ラウンドアバウト日本一覧、北海道の事例のように、設置場所の環境(市街地、郊外、積雪寒冷地など)に応じた注意が必要です。

- 交通弱者保護の原則: 自転車や歩行者との事故では、車両側の注意義務がより重く問われます。

- 「メリット」と「デメリット」の理解: ラウンドアバウトの特性を理解することが安全運転に繋がります。ラウンドアバウトのメリットである安全性向上も、ラウンドアバウトのデメリットである運転者の混乱も、事故の背景として考慮されることがあります。