「まさか自分が…」交通事故はある日突然、誰の身にも降りかかる可能性があります。特に 追突事故 のような、いわゆる 10対0事故 (過失割合が10対0の事故)に巻き込まれた場合、「大切に維持してきた ゴールド免許 はどうなるの?」「 もらい事故 なのに 点数 は引かれるの?」「 人身事故 になったら 違反点数 は?」といった不安や疑問が次々と湧いてくることでしょう。

もしかしたら、加害者になってしまい「追突事故で相手が むちうち に。点数 は何点引かれる? ゴールド免許 は剥奪?」と心配されているかもしれません。あるいは、過失割合が 8対2 や 9対1 となりそうな状況で、 ゴールド免許 への影響が気になる方もいらっしゃるでしょう。

さらに被害者の方にとっては、「10対0事故でいくらもらえる のか?」という賠償金の問題も切実です。適切な 示談金 や 慰謝料 を受け取れるのか、保険会社の提示額は妥当なのか、不安は尽きません。

この記事は、まさにそのような疑問や不安をお持ちの方、特に 弁護士費用特約 に加入されており、交通事故問題の解決に向けて弁護士への依頼を検討されている方に向けて書かれています。

交通事故、特に10対0事故における ゴールド免許 の扱いや 違反点数 の仕組み、そして 適正な賠償金 を獲得するための知識を、分かりやすく解説します。 追突事故 で 点数が引かれない 条件から、 人身事故 の場合の 点数 計算、 むちうち の 慰謝料相場 、そして 弁護士費用特約 の活用法まで、あなたが知りたい情報を網羅した完全ガイドです。この記事を読めば、事故後の対応や ゴールド免許 の行方、そして金銭的な補償について、正確な知識に基づいた判断ができるようになるでしょう。

主要なポイント

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

- 10対0事故(追突事故など) が ゴールド免許 に与える影響(維持できるケース・失うケース)

- 事故の種類(物損・人身)や過失割合(10対0、8対2、9対1)による 違反点数 の違い

- 追突事故 で むちうち になった場合の 違反点数 と 慰謝料相場

- 10対0事故 の被害者が受け取れる 賠償金(示談金・慰謝料) の目安と増額のポイント

- 弁護士費用特約 を利用して弁護士に依頼するメリットと流れ

- ゴールド免許 を失った場合の再取得条件

目次

1. 10対0事故とゴールド免許の基礎知識:あなたの免許はどうなる?

交通事故の中でも特に多いのが追突事故。そして追突事故の多くは、過失割合が10対0、つまり追突した側に100%の責任があると判断されます。このセクションでは、まず基本となる「10対0事故」とは何か、そしてドライバーなら誰もが気になる「ゴールド免許」の仕組みについて解説します。事故が起きた際の正しい対応手順も確認し、万が一の事態に備えましょう。あなたのゴールド免許が10対0事故でどうなるのか、基本的なルールを理解することが第一歩です。

- 10対0事故とは?追突事故における過失割合の基本

- ゴールド免許とは?優良運転者の条件と特典を再確認

- 追突事故発生!まず取るべき対応と警察への届出の重要性

- 物損事故なら安心?点数が引かれずゴールド免許が維持されるケース

- 人身事故になってしまったら?違反点数とゴールド免許失効の可能性

- もらい事故(被害者)の場合、ゴールド免許はどうなる?

1-1. 10対0事故とは?追突事故における過失割合の基本

10対0事故 という言葉をよく耳にするかと思いますが、これは 事故の責任(過失)が一方の当事者に100%、もう一方に0%ある状態 を指します。過失割合は、事故状況に基づいて双方の不注意の度合いを数値化したもので、「10対0」や「9対1」「8対2」のように表現されます。

この過失割合は、以下の点で非常に重要です。

賠償金額の決定:

被害者は、加害者の過失割合に応じて損害賠償を請求できます。10対0事故の場合、被害者は自身の損害額全額を加害者に請求できます。

逆に、被害者側にも過失がある場合(例:8対2)、受け取れる賠償金は過失分(この例では2割)が減額されます(これを「過失相殺」といいます)。

示談交渉の進め方:

10対0事故の被害者の場合、自身が加入する任意保険会社の示談代行サービスは利用できません。保険会社が示談交渉を代行できるのは、保険契約者に賠償責任が発生する場合に限られるためです。被害者は自分で加害者側の保険会社と交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。

行政処分(違反点数):

原則として、過失のない被害者には違反点数は加算されません。加害者には、事故の原因となった交通違反に応じた違反点数が加算されます。

追突事故は典型的な10対0事故

道路交通法では、後続車は適切な車間距離を保つ義務があると定められています(道路交通法第26条)。そのため、 後方から追突した車両の運転手 には、基本的に「前方不注意」や「車間距離不保持」、「安全運転義務違反」といった過失が認められ、 原則として100%の過失を負う ことになります。

【追突事故における加害者の主な違反】

- 安全運転義務違反(道路交通法第70条): ハンドルやブレーキ等の操作を誤らない、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する義務。追突事故の多くはこの違反が適用され、基礎点数として2点が加算されます。

- 前方不注意: 脇見運転やスマートフォンの操作など。

- 車間距離不保持(道路交通法第26条): 前の車が急停止しても追突しないだけの車間距離を保つ義務。

ただし、例外的に追突された側にも過失が認められるケースもあります。 例えば、以下のような場合です。

- 理由のない急ブレーキ: 後続車が避けられないような不必要な急ブレーキをかけた場合。

- 不適切な駐停車: 駐停車禁止場所での駐停車、夜間の無灯火での駐停車など。

- ブレーキランプの故障: ブレーキランプが点灯せず、後続車が減速に気づきにくかった場合。

このような場合、過失割合は「8対2」や「9対1」など、追突された側にも一部過失があると判断されることがあります。

1-2. ゴールド免許とは?優良運転者の条件と特典を再確認

多くのドライバーが目指し、維持したいと願う ゴールド免許。正式名称は 「優良運転者免許証」 といいます。帯の色が金色であることから、一般的にゴールド免許と呼ばれています。

ゴールド免許の取得条件

ゴールド免許を取得・維持するための条件は、 免許更新年の誕生日から遡って過去5年間、無事故・無違反であること です。具体的には、以下の状態を指します。

- 無事故: 人身事故(人を死傷させる事故)を起こしていないこと。

- 注意点として、ここでいう「事故」は、違反点数が付く人身事故を指します。物的損害のみの 物損事故 は、警察に適切に届け出ていれば、通常は違反点数が付かないため、ゴールド免許の条件には影響しません。

- 無違反: 道路交通法違反による 違反点数が付く違反 をしていないこと。

- 軽微な違反(点数が付かない違反、例えば免許不携帯など)は含まれません。

ゴールド免許の特典

ゴールド免許を持っていると、以下のような特典があります。

- 免許証の有効期間が長い: 通常のブルー免許の有効期間が原則3年(初回更新者・違反運転者等)または5年(一般運転者)なのに対し、ゴールド免許は 一律5年 となります。更新手続きの手間が省けます。

- 免許更新時の講習時間が短い: 更新時の講習は 「優良運転者講習」 となり、 約30分 で済みます。一般運転者講習(約1時間)や違反運転者講習(約2時間)と比べて大幅に短縮されます。

- 免許更新手数料が安い場合がある: 更新手数料自体は変わりませんが、講習手数料が安くなるため、トータルの費用が抑えられます。

- 自動車保険料の割引: 多くの保険会社で 「ゴールド免許割引」 が設定されており、保険料が安くなる可能性があります。

- SDカード(セーフティドライバーカード)の優遇: 自動車安全運転センターが発行するSDカードで、優遇を受けられる場合があります。

これらの特典は、安全運転を続けてきたドライバーへのインセンティブであり、多くの人がゴールド免許の維持を目指す理由となっています。

1-3. 追突事故発生!まず取るべき対応と警察への届出の重要性

万が一、追突事故に遭ったり、起こしてしまったりした場合、パニックにならず冷静に対応することが非常に重要です。適切な初期対応は、被害の拡大を防ぎ、後の示談交渉や手続きをスムーズに進める上で不可欠です。特に 警察への届出は、ゴールド免許の維持にも関わる重要なステップ です。

事故発生時に取るべき対応手順

運転の停止と負傷者の救護(最優先):

直ちに車両を安全な場所に停止させます。

相手や同乗者、自身のケガの状況を確認し、必要であれば 119番通報(救急車) を行います。人命救助が最優先です。意識がない、出血がひどいなどの場合は、むやみに動かさず救急隊の到着を待ちましょう。

道路上の危険防止措置:

ハザードランプの点灯、発炎筒や三角表示板の設置などを行い、後続車に事故の発生を知らせ、 二次事故を防止 します。車両を移動できる場合は、交通の妨げにならない安全な場所へ移動させます。

警察への通報(必須):

110番通報 を行い、事故の発生日時、場所、状況、死傷者の有無などを伝えます。

これは法律上の義務(道路交通法第72条)であり、人身事故だけでなく、物損事故の場合でも必ず届け出る必要があります。

警察への届出がないと、保険金の請求に必要な 「交通事故証明書」 が発行されません。

特に重要な点として、警察への届出を怠ると「当て逃げ(報告義務違反)」となり、それ自体が違反行為として点数が加算され、ゴールド免許が剥奪される可能性があります。

相手方との情報交換:

以下の情報を交換しておきましょう。

氏名、住所、連絡先(電話番号)

車両の登録番号(ナンバープレート)

運転免許証の情報(番号、有効期限など)

業務中と思われる場合、勤務先

冷静に、しかし確実に情報を交換します。相手が協力的でない場合でも、感情的にならず、警察官の到着を待つなどの対応を考えましょう。

事故状況の記録:

記憶が鮮明なうちに、事故の状況をメモしておきましょう。スマートフォンなどで 現場の写真(車両の損傷状況、ブレーキ痕、周辺の道路状況など)を様々な角度から撮影 しておくと、後の過失割合の判断などで役立ちます。ドライブレコーダーの映像も重要な証拠となります。

目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておくと良いでしょう。

自身の保険会社への連絡:

自分が加入している自動車保険(任意保険)の会社にも、速やかに事故の報告をします。保険会社は今後の対応についてアドバイスをくれますし、弁護士費用特約が付いている場合はその利用についても相談できます。

警察への届出を怠るリスク

軽い接触事故(物損事故)だと、「面倒だから」「相手がいい人そうだから」と警察に届け出ずにその場で示談(口約束など)で済ませようとするケースが見られますが、これは絶対に避けるべきです。

- 報告義務違反: 道路交通法違反となり、罰則(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)が科される可能性があります。違反点数も加算され、ゴールド免許を失います。

- 交通事故証明書が発行されない: 保険金の請求手続きが進められません。

- 後日トラブルになる可能性: 後から相手が痛みや車両の不具合を訴えたり、当初の話と違う主張をしてきたりするリスクがあります。警察の記録がないと、事故があったこと自体の証明も難しくなります。

どんなに小さな事故でも、必ず警察に届け出ることを徹底してください。

1-4. 物損事故なら安心?点数が引かれずゴールド免許が維持されるケース

「事故を起こしたけど、幸いケガ人はなく、車がへこんだだけだった…この場合、ゴールド免許はどうなるの?」と心配される方は多いでしょう。結論から言うと、 人的被害がなく物的損害のみの「物損事故」の場合、原則として違反点数は加算されず、ゴールド免許は維持されます。

物損事故とは?

物損事故とは、交通事故によって 人の死傷がなく、車両や建物、ガードレール、電柱などの物が壊れただけの事故 を指します。

物損事故で点数が引かれない理由

道路交通法に基づく違反点数制度は、主に 交通の危険を生じさせたり、人に危害を及ぼしたりする行為 に対して科されるものです。物損事故は、それ自体が直接的な交通違反行為(例えばスピード違反や信号無視)に該当するわけではなく、また人的被害も発生していないため、原則として 違反点数の対象とはなりません。

具体的には、以下のようなケースでは違反点数は付きません。

- 駐車場で誤って隣の車にドアをぶつけてしまった。

- カーブを曲がりきれず、ガードレールに接触してしまった。

- 相手の車に軽く追突してバンパーがへこんだが、双方にケガはなかった。

これらのケースで、 適切に警察に事故の届け出をしていれば、違反点数が加算されることはなく、次回の免許更新時にもゴールド免許の条件を満たしていれば、そのままゴールド免許が交付されます。

注意!物損事故でも点数が引かれる(ゴールド免許を失う)ケース

ただし、物損事故であっても、以下のような状況が伴う場合は違反点数が加算され、ゴールド免許を失う可能性があります。

当て逃げ(報告義務違反・措置義務違反):

物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告を怠ったり、危険防止措置を取らずに現場を立ち去ったりした場合です。

危険防止措置義務違反:5点

報告義務違反:点数は付きませんが、罰則の対象です。

合計5点の違反点数が付くため、ゴールド免許は失効します。前歴がない場合でも、あと1点で免許停止(6点以上)となります。

事故の原因となった別の交通違反がある場合:

例えば、酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満で13点、0.25mg/l以上で25点)や 無免許運転(25点)など、重大な違反をした上で物損事故を起こした場合、その違反に対する点数が加算されます。当然、ゴールド免許は維持できません。

建物を損壊した場合(建造物損壊事故)も、それ自体が違反点数の対象となる可能性があります(安全運転義務違反2点+付加点数3点=合計5点)。

事故後の対応が悪質な場合:

例えば、事故現場で相手を脅迫したり、虚偽の報告をしたりするなど、悪質な行為があれば別途問題となる可能性があります。

重要なのは「警察への届出」

繰り返しになりますが、物損事故で違反点数を回避し、ゴールド免許を維持するためには、 事故発生後に必ず警察へ届け出ること が絶対条件です。小さな事故でも自己判断せず、法に定められた手続きを遵守しましょう。

1-5. 人身事故になってしまったら?違反点数とゴールド免許失効の可能性

物損事故とは異なり、交通事故によって 相手(歩行者、自転車、他の車の運転手や同乗者など)にケガを負わせてしまった場合、それは「人身事故」 となります。たとえ軽いケガ(むちうち、打撲、擦り傷など)であっても、医師の診断書が警察に提出されれば人身事故として扱われます。

そして、 人身事故を起こしてしまった場合、残念ながら原則として違反点数が加算され、大切に維持してきたゴールド免許は失効し、次回の更新でブルー免許(一般運転者または違反運転者)に戻ってしまいます。

人身事故の違反点数の仕組み

人身事故の場合、違反点数は以下の2種類の点数の合計で決まります。

基礎点数(事故の原因となった違反行為に対する点数):

事故を引き起こした直接の原因となった交通違反に対して付けられる点数です。

追突事故の場合、多くは 「安全運転義務違反」 が適用され、 基礎点数として2点 が加算されます。

他の違反(信号無視、スピード違反など)が原因の場合は、その違反に応じた点数が基礎点数となります。

付加点数(被害者の負傷程度と加害者の過失度合いに応じた点数):

被害者のケガの程度が重いほど、また加害者の過失が大きい(不注意の度合いが高い)ほど、高い点数が加算されます。

点数は、被害者の治療に必要な期間や後遺障害の有無によって細かく定められています。

【人身事故の付加点数(交通事故の場合)】

| 被害者の負傷程度 | 加害者の過失が大きい場合 (専ら) | 加害者の過失が小さい場合 (専ら以外) |

|---|---|---|

| 死亡 | 20点 | 13点 |

| 治療期間3ヶ月以上 または 後遺障害あり | 13点 | 9点 |

| 治療期間30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 |

| 治療期間15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |

| 治療期間15日未満 | 3点 | 2点 |

(出典: 警視庁ウェブサイトの情報を基に作成)

「専ら(もっぱら)」とは?

上記の表にある「専ら」とは、事故の責任が もっぱら一方の当事者にある場合 を指します。10対0の追突事故の加害者は、通常「専ら」の場合に該当します。もし被害者側にもいくらかの過失がある場合(例:8対2)は、「専ら以外」の点数が適用されます。

ゴールド免許失効は避けられない

上記の通り、 人身事故を起こすと、どんなに軽いケガであっても最低2点(専ら以外、治療期間15日未満)+基礎点数(通常2点)=合計4点の違反点数が付きます。ゴールド免許の条件は「過去5年間無事故・無違反(違反点数0点)」であるため、 1点でも違反点数が付けば、その時点でゴールド免許の資格は失われます。

事故後に違反点数が付くと、次回の免許更新時には「違反運転者」または「一般運転者」となり、ブルーの帯の免許証が交付されます。有効期間も短くなり、更新時の講習も長くなります。

人身事故を起こした場合、違反点数だけでなく、刑事処分(罰金など)や民事上の損害賠償責任も発生します。事故の重大性によっては、免許停止や免許取消といったさらに重い行政処分が科される可能性もあります。

1-6. もらい事故(被害者)の場合、ゴールド免許はどうなる?

信号待ちで停車中に後ろから追突された、センターラインをはみ出してきた対向車に衝突された… このように、 自分には全く落ち度がない(過失割合が0)のに巻き込まれてしまった事故を「もらい事故」 といいます。

もらい事故の被害者になった場合、「事故に遭ったのだから、ゴールド免許は剥奪されるのでは?」と心配になるかもしれませんが、 ご安心ください。原則として、もらい事故の被害者のゴールド免許には影響はありません。

もらい事故でゴールド免許が維持される理由

- 違反点数が加算されない: 違反点数は、交通違反をしたり、事故を起こした際の不注意(過失)に対して科されるものです。もらい事故の被害者には、事故の原因となる違反も過失もないため、違反点数が加算されることはありません。

- ゴールド免許の条件を満たし続ける: ゴールド免許の条件は「過去5年間無事故・無違反」です。違反点数が0点のままであれば、この条件は満たされ続けます。したがって、もらい事故に遭ったという事実だけでは、ゴールド免許がブルー免許に変わることはありません。

典型的なもらい事故(10対0)の例

以下のようなケースは、一般的に被害者側の過失が0(10対0)と判断されることが多いもらい事故です。

- 赤信号で停車中に追突された

- 青信号で直進中に、赤信号を無視した車に側面から衝突された

- センターラインオーバーの対向車と正面衝突した

- 駐車場に適切に駐車していたところ、他の車にぶつけられた

これらの事故の被害者になった場合、違反点数を心配する必要はなく、ゴールド免許は維持されます。

注意点:被害者側にも過失があると判断されるケース

ただし、事故の状況によっては、被害者側にもわずかながら過失があると判断され、過失割合が「9対1」や「8対2」などになる場合があります。

例えば、

- 追突事故でも、被害者側に理由のない急ブレーキがあった場合

- 交差点での右直事故(青信号同士)で、直進車側にも前方不注意があった場合

- 駐車方法に問題があった場合(駐車禁止場所や見通しの悪い場所など)

このように 被害者側にも1割以上の過失があると認定された場合、事故の態様によっては被害者側にも違反点数が加算される可能性があります。例えば、双方に安全運転義務違反が認められ、相手がケガをした場合などです。

もし被害者側にも違反点数が加算されれば、たとえ1点であってもゴールド免許は失効してしまいます。

まとめ:基本的には心配無用だが、過失割合には注意

結論として、完全なもらい事故(10対0)の被害者であれば、ゴールド免許が剥奪される心配はありません。しかし、事故状況によっては自身にも過失が問われる可能性もゼロではないため、事故後は保険会社や必要であれば弁護士に相談し、正確な過失割合を確認することが重要です。

2. 10対0事故でゴールド免許を守り、適正な賠償金を得る方法:弁護士が解説

前のセクションでは、10対0事故とゴールド免許の基本的な関係について解説しました。ここからは、さらに具体的なケースに踏み込み、ゴールド免許を守るための注意点や、万が一失ってしまった場合の再取得方法、そして10対0事故の被害者となった場合に最も重要となる「適正な賠償金」を獲得するためのポイントを、弁護士の視点から詳しく解説します。特に、弁護士費用特約をお持ちの方は、費用を気にせず専門家のサポートを受けるチャンスです。後悔しないために、正しい知識を身につけましょう。

- 【追突事故】点数が引かれないための絶対条件と注意点

- 「むちうち」は人身事故扱い?違反点数とゴールド免許への影響

- 8対2や9対1事故でのゴールド免許の扱いと違反点数の違い

- 10対0事故の示談金・慰謝料相場はいくら?弁護士基準で考えるべき理由

- 弁護士費用特約を賢く活用!費用負担なく専門家に依頼する方法

- ゴールド免許を失っても大丈夫?再取得までの道のりと条件

- 【まとめ】10対0事故とゴールド免許:弁護士相談で後悔しないために

2-1. 【追突事故】点数が引かれないための絶対条件と注意点

追突事故を起こしてしまった場合でも、「なんとかゴールド免許を維持したい」と考えるのは自然なことです。結論から言うと、 追突事故であっても、以下の条件をすべて満たせば違反点数は加算されず、ゴールド免許を維持できます。

点数が引かれないための絶対条件

「物損事故」として処理されること:

これが最も重要な条件です。事故によって相手(被害者)や同乗者、自身に 一切のケガがなく、人的被害が発生していない ことが必要です。車両の修理費や物の損壊に対する賠償は発生しますが、それだけなら物損事故扱いとなります。

少しでも痛みを感じる、あるいは相手が痛みを訴えている場合は、安易に物損事故として処理せず、人身事故の可能性も視野に入れるべきです(後述)。

警察への適切な届出が行われていること:

たとえ物損事故であっても、事故発生後に 必ず警察(110番)に届け出ている ことが必要です。これを怠ると「当て逃げ(報告義務違反)」となり、違反点数5点(危険防止措置義務違反)が加算され、ゴールド免許は失効します。

事故の原因となった他の交通違反がないこと:

追突事故そのものが物損扱いで済んだとしても、事故を起こした原因が 酒気帯び運転、無免許運転、著しいスピード違反 など、それ自体が違反点数の対象となる重大な交通違反であった場合は、その違反に対する点数が加算されます。当然、ゴールド免許は維持できません。

これらの条件をすべて満たした場合に限り、追突事故を起こしても違反点数は0点のままとなり、次回の免許更新時まで他の違反がなければゴールド免許は維持されます。

注意点:安易な物損事故扱いは危険!

ここで非常に重要な注意点があります。それは、 事故直後は無症状でも、後から「むちうち」などの症状が出てくるケースがある ということです。

- 被害者の意思が重要: 事故当初は物損事故として届け出ていても、後日、被害者が体の痛みを訴え、医師の診断書を警察に提出すれば、 人身事故に切り替わる 可能性があります。人身事故に切り替われば、加害者には違反点数が加算され、ゴールド免許は失効します。

- 加害者側の安易な判断は禁物: 事故現場で「大したことないから物損で」と安易に判断したり、相手に物損事故での処理を強く勧めたりするのは避けるべきです。後々トラブルになる可能性があります。

- 誠実な対応を: 被害者を気遣い、体調に変化がないか確認するなど、誠実な対応を心がけることが重要です。

まとめ:物損扱いで警察に届け出れば原則維持。ただし人身切り替えリスクに注意

追突事故でも、物損事故として適切に処理されればゴールド免許は守られます。しかし、それはあくまで「人的被害がない」ことが大前提です。事故の状況、特に相手の体調には細心の注意を払い、安易な判断は避けましょう。

2-2. 「むちうち」は人身事故扱い?違反点数とゴールド免許への影響

追突事故で最も多く発生するケガの一つが 「むちうち(頸椎捻挫、外傷性頸部症候群)」 です。事故直後は興奮状態などで痛みを感じなくても、数時間後~数日後に首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れることが特徴です。

むちうちと診断されたら人身事故扱い

被害者が追突事故により「むちうち」と診断され、その 診断書を警察に提出した場合、その事故は「人身事故」として扱われます。たとえ加害者側が「物損事故で処理してほしい」と望んでも、被害者が診断書を提出すれば人身事故となります。

むちうち事故の違反点数

人身事故扱いとなるため、加害者には違反点数が加算されます。その点数は、前述(1-5. 人身事故になってしまったら?)の通り、「基礎点数」と「付加点数」の合計で決まります。

- 基礎点数: 追突事故の場合、通常 「安全運転義務違反」で2点 が加算されます。

- 付加点数: むちうちの 治療に必要な期間 によって決まります。

【むちうち(人身事故)の付加点数(加害者に専ら過失がある場合)】

| 治療期間 | 付加点数 | 合計点数(基礎点数2点含む) | 免許への影響(前歴なしの場合) |

|---|---|---|---|

| 15日未満 | 3点 | 5点 | ゴールド失効 |

| 15日以上30日未満 | 6点 | 8点 | ゴールド失効、免許停止30日 |

| 30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 11点 | ゴールド失効、免許停止60日 |

| 3ヶ月以上または後遺障害あり | 13点 | 15点 | ゴールド失効、免許取消 |

(出典: 警視庁ウェブサイトの情報を基に作成)

むちうちでも免許停止・取消の可能性

上の表からわかるように、むちうちの治療期間が長引くと、加算される違反点数も高くなります。なお、治療期間というのは、警察届出用の診断書に記載がある「全治何週間」「全治何か月」という記載になります。実務上、むちうちでは、医師は見込みとして「全治2週間」などと診断することが多いです。

- 治療期間15日未満(軽傷)でも合計5点: これだけでゴールド免許は失効します。

- 治療期間15日以上: 合計点数が6点以上となり、 前歴がない場合でも免許停止(免停)処分 となります。治療期間が30日以上になると、免停期間は60日以上になる可能性が高いです。

- 治療期間3ヶ月以上または後遺障害: 合計点数が15点以上となり、 一発で免許取消 となる可能性もあります。

「むちうちくらい大丈夫だろう」と軽く考えていると、思わぬ重い行政処分を受ける可能性があるのです。

ゴールド免許への影響

繰り返しになりますが、 むちうちで人身事故扱いとなれば、治療期間の長短にかかわらず、必ず違反点数が加算されます。そのため、 ゴールド免許はその時点で失効 し、次回の更新ではブルー免許となります。

まとめ:むちうちは人身事故。治療期間次第で免停・免許取消も。ゴールド免許は失効。

追突事故によるむちうちは、決して軽視できません。人身事故として扱われ、違反点数が加算されることでゴールド免許は失効します。さらに、治療期間によっては免許停止や免許取消といった重い行政処分につながることを理解しておく必要があります。

2-3. 8対2や9対1事故でのゴールド免許の扱いと違反点数の違い

全ての追突事故が10対0になるわけではありません。前述(1-1. 10対0事故とは?)の通り、被害者側にも何らかの不注意(理由のない急ブレーキ、不適切な駐停車、ブレーキランプの故障など)があった場合、過失割合が 「8対2」 や 「9対1」 となることがあります。

このような場合、ゴールド免許や違反点数はどうなるのでしょうか?

ゴールド免許への影響

加害者(過失割合が大きい側、8割または9割):

人身事故の場合: 事故が人身事故であれば、過失割合に関わらず違反点数が加算されるため、 ゴールド免許は失効します。

物損事故の場合: 事故が物損事故として処理され、かつ警察への届出など他の条件を満たしていれば、原則として違反点数は加算されず、 ゴールド免許は維持されます。

被害者(過失割合が小さい側、1割または2割):

人身事故の場合: 被害者側にも過失があると認定され、相手(加害者)がケガをした場合など、 状況によっては被害者側にも違反点数が加算される可能性があります。もし違反点数が1点でも加算されれば、 ゴールド免許は失効します。

物損事故の場合: 原則として違反点数は加算されないため、 ゴールド免許は維持されます。

つまり、 事故が人身事故か物損事故か が、ゴールド免許維持の最大の分かれ目であることに変わりはありません。ただし、被害者であっても過失があれば、人身事故の場合はゴールド免許を失うリスクがある点が10対0事故との違いです。

違反点数の違い

人身事故の場合、付加点数は「加害者の過失が大きい場合(専ら)」と「それ以外の場合」で異なりました。8対2や9対1の事故は、どちらの当事者にとっても「専ら」とは言えない、あるいは少なくとも加害者にとっては「専ら以外」に該当する可能性があります。

【人身事故の付加点数比較(治療期間30日以上3ヶ月未満の場合)】

| 過失割合の状況 | 適用される区分 | 付加点数 | 基礎点数(安全運転義務違反) | 合計点数 |

|---|---|---|---|---|

| 10対0事故の加害者 | 専ら | 9点 | 2点 | 11点 |

| 8対2事故の加害者(過失8割) | 専ら以外 | 6点 | 2点 | 8点 |

| 8対2事故の被害者(過失2割、相手が同程度のケガ) | 専ら以外 | 6点 | 2点 | 8点 |

(※上記はあくまで一例です。実際の点数は事故状況や双方の過失内容により異なります)

このように、被害者側にも過失がある場合は、 加害者側の違反点数が軽減される 可能性があります。一方で、 被害者側にも違反点数が加算される リスクが生じます。

まとめ:人身事故なら双方ゴールド失効の可能性。違反点数は過失割合で変動。

8対2や9対1の事故では、人身事故の場合、加害者だけでなく被害者も違反点数が付き、ゴールド免許を失う可能性があります。違反点数自体は、10対0事故の場合と比較して、加害者は低く、被害者は(0点から)高くなる傾向があります。物損事故であれば、双方とも原則ゴールド免許は維持されます。

2-4. 10対0事故の示談金・慰謝料相場はいくら?弁護士基準で考えるべき理由

10対0の追突事故で被害に遭われた方が最も気になることの一つが、「 いったいいくら賠償金(示談金)をもらえるのか? 」ということでしょう。特に、むちうちのように治療が長引いたり、後遺障害が残ったりするケースでは、その後の生活にも関わる重要な問題です。

賠償金(示談金)の内訳

10対0事故の被害者が加害者(側の保険会社)に請求できる主な損害賠償項目は以下の通りです。

- 治療関係費: 診察費、入院費、薬代、手術費、リハビリ費用、装具代など、治療のために実際に必要となった費用。

- 休業損害: 事故によるケガが原因で仕事を休まざるを得なくなり、収入が減少した場合の補償。主婦(主夫)の家事労働も対象となります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料): 事故によるケガで入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への補償。

- 後遺障害慰謝料: 治療を続けても症状が改善せず、後遺障害等級が認定された場合に、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への補償。

- 逸失利益: 後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償。

- 物損(車両修理費など): 車の修理費用、代車費用、評価損(事故による車両価値の低下)など。

示談金とは、これらの損害項目を合計し、加害者側と被害者側が話し合い(示談交渉)によって合意した金額のことを指します。

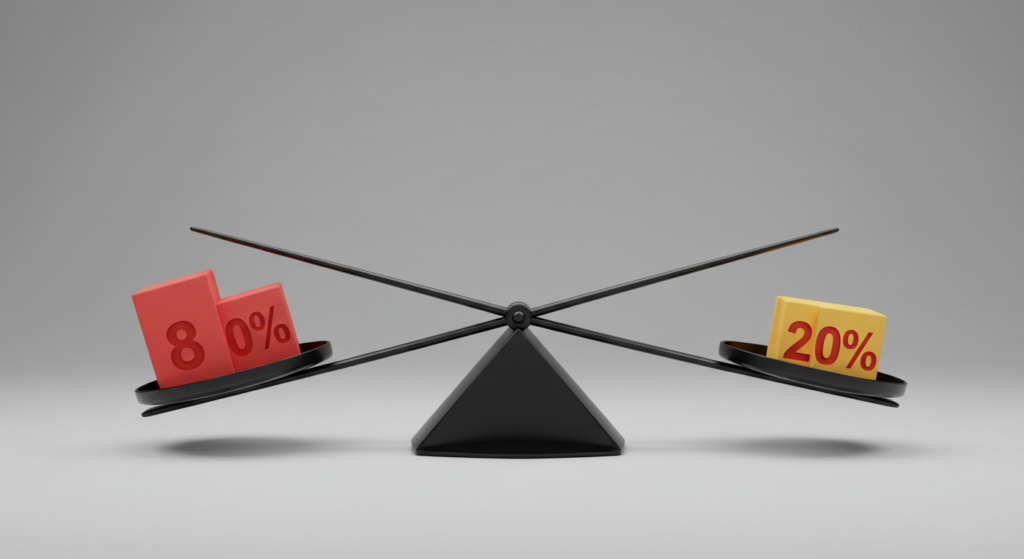

慰謝料の相場:3つの基準

特に精神的苦痛に対する補償である 「慰謝料」 については、その算定基準が3つ存在し、どの基準を用いるかで金額が大きく異なります。

自賠責基準:

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で用いられる、法律で定められた 最低限の補償基準 です。

入通院慰謝料は、原則として 「日額4,300円 × 対象日数」 で計算されます(※対象日数は「実通院日数の2倍」と「総治療期間」のいずれか短い方。2020年3月31日以前の事故は日額4,200円)。

支払限度額があり、傷害部分(治療費、休業損害、入通院慰謝料の合計)で 最大120万円 です。

任意保険基準:

加害者が加入している任意保険会社が、独自に設定している内部基準です。

一般的に、自賠責基準よりは高いものの、後述する弁護士基準よりは 低い 金額であることがほとんどです。内容は非公開です。

弁護士基準(裁判基準):

過去の裁判例に基づいて設定された基準で、 弁護士が示談交渉や裁判を行う際に用います。

3つの基準の中で 最も高額 になる可能性が高い基準です。

【むちうちの入通院慰謝料 相場比較(通院のみの場合)】

| 通院期間 | 弁護士基準(軽傷用) | 自賠責基準 | 差額(目安) |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円 | 12.9万円 | 6.1万円 |

| 2ヶ月 | 36万円 | 25.8万円 | 10.2万円 |

| 3ヶ月 | 53万円 | 38.7万円 | 14.3万円 |

| 4ヶ月 | 67万円 | 51.6万円 | 15.4万円 |

| 5ヶ月 | 79万円 | 64.5万円 | 14.5万円 |

| 6ヶ月 | 89万円 | 77.4万円 | 11.6万円 |

(出典: 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」等を参考に作成。自賠責基準は日額4,300円、月30日、実通院日数15日で計算した場合の上限目安)

なぜ弁護士基準で考えるべきか?

上の表からもわかるように、 弁護士基準と自賠責基準(や任意保険基準)では、慰謝料額にそれなりの差が生じる ことも珍しくありません。

保険会社(特に相手方の任意保険会社)は、営利企業であるため、提示してくる示談金額は自賠責基準や独自の任意保険基準に基づいた、 低めの金額であることがほとんど です。被害者自身が交渉しても、なかなか弁護士基準まで増額させることは困難です。

そこで重要になるのが 弁護士への依頼 です。弁護士が介入することで、 最も正当で高額な弁護士基準(裁判基準)での交渉が可能 となり、結果として受け取れる賠償金(示談金)が大幅に増額する可能性が高まります。

後遺障害がある場合はさらに大きな差額

むちうちでも症状が改善せず後遺障害が残った場合、後遺障害等級(14級または12級)が認定されると、入通院慰謝料に加えて 「後遺障害慰謝料」 と 「逸失利益」 を請求できます。

後遺障害慰謝料(弁護士基準):

14級認定:110万円

12級認定:290万円

(自賠責基準では14級32万円、12級94万円と、ここでも大きな差があります)

逸失利益:

後遺障害による収入減を補償するもので、被害者の年齢、年収、後遺障害等級などによって計算されます。むちうち14級でも 数十万円~数百万円 になることがあります。

後遺障害が認定された場合、弁護士基準で算定すると、 示談金総額は数百万円、場合によっては1000万円を超える こともあります。しかし、逸失利益の計算は複雑なため、専門家である弁護士のサポートがあると心強いです。

まとめ:賠償金は弁護士基準が最も高い。保険会社の提示額を鵜呑みにせず弁護士相談を。

10対0事故の被害に遭ったら、「いくらもらえるか」は非常に重要です。保険会社の提示額が必ずしも適正とは限りません。最も高額な弁護士基準での解決を目指すため、そして後遺障害認定などの複雑な手続きを有利に進めるためにも、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。

2-5. 弁護士費用特約を賢く活用!費用負担なく専門家に依頼する方法

「弁護士に依頼すると賠償金が増えるのは分かったけど、弁護士費用が高いのでは?」と心配される方も多いでしょう。しかし、もしあなたが加入している自動車保険(任意保険)や火災保険、医療保険などに 「弁護士費用特約」 が付いていれば、その心配はほとんどなくなります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、 交通事故の被害者になった場合に、弁護士に相談したり、示談交渉や訴訟を依頼したりする際の費用を、自身の保険会社が代わりに負担してくれる という非常に便利な特約です。

補償される費用の範囲と上限額

一般的に、弁護士費用特約では以下の費用が補償されます。

- 法律相談料: 弁護士に正式依頼する前の相談費用。通常 10万円 程度が上限。

- 弁護士費用(着手金・報酬金など): 弁護士に事件処理を依頼した場合にかかる費用。着手金(依頼時に支払う費用)と報酬金(事件解決時に得られた経済的利益に応じて支払う費用)の合計で、 300万円 程度を上限としている保険会社が多いです。

- 実費: 訴訟を起こす際の印紙代、郵便切手代、弁護士の交通費など。

上限300万円の意味

交通事故の賠償金請求で、弁護士費用が300万円を超えるケースは、死亡事故や重度の後遺障害が残るような重大事故を除けば稀です。つまり、 むちうちなどの一般的な追突事故であれば、弁護士費用特約の上限額内で弁護士費用が全額カバーされ、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性が非常に高い のです。

弁護士費用特約のメリット

- 費用負担の心配がない: 最大のメリットは、弁護士費用を気にすることなく、専門家である弁護士に依頼できる点です。「費用倒れ(賠償金の増額分より弁護士費用の方が高くなること)」の心配がありません。

- 気軽に相談できる: 法律相談料もカバーされるため、正式依頼するかどうか迷っている段階でも、気軽に弁護士に相談できます。

- より良い解決につながる: 費用負担がないため、躊躇なく弁護士に依頼でき、結果として弁護士基準での賠償金獲得や、適切な後遺障害等級認定につながりやすくなります。

- 保険等級に影響しない: 弁護士費用特約を利用しても、通常、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。安心して利用できます。

- 家族の事故にも使える場合がある: 契約内容によっては、記名被保険者だけでなく、その配偶者や同居の親族、別居の未婚の子などが起こした(または被害に遭った)事故にも利用できる場合があります。

弁護士費用特約の利用方法

- 自身の保険証券を確認: まず、ご自身が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いているか確認しましょう。火災保険や自転車保険などに付帯しているケースもあります。

- 保険会社へ連絡: 特約が付いていることを確認したら、事故の報告と併せて、弁護士費用特約を利用したい旨を保険会社に伝えます。

- 弁護士を選ぶ: 保険会社によっては提携弁護士を紹介されることもありますが、 自分で自由に弁護士を選ぶことができます。交通事故案件に精通した弁護士を探し、相談しましょう。

- 弁護士に依頼: 相談の結果、依頼することを決めたら、弁護士に正式に依頼します。

- 保険会社との連携: 依頼を受けた弁護士は、保険会社と連絡を取り、特約適用の手続きを進めてくれます。以降の弁護士費用は、保険会社から弁護士へ直接支払われるか、一旦立て替えて後で保険会社に請求する形になります。

まとめ:弁護士費用特約があれば自己負担ほぼゼロで弁護士に依頼可能!使わない手はない!

弁護士費用特約は、交通事故被害者にとって非常に強力な味方です。もし特約に加入しているなら、賠償金の増額や適正な後遺障害認定のために、積極的に活用することを強くお勧めします。まずはご自身の保険内容を確認してみてください。

2-6. ゴールド免許を失っても大丈夫?再取得までの道のりと条件

人身事故を起こして違反点数が付き、残念ながらゴールド免許を失ってしまった場合でも、将来的に再びゴールド免許を取得することは可能です。

再取得の条件:「5年間無事故・無違反」の継続

ゴールド免許を再取得するための条件は、初めて取得した時と同じです。それは、 「免許更新年の誕生日から遡って過去5年間、無事故・無違反であること」 です。

- 起算点: 違反や事故を起こしてブルー免許になった後、 その違反や事故の日からではなく、次回の免許更新日(ブルー免許が交付された日)を新たなスタートラインとして、そこから5年間 無事故・無違反を継続する必要があります(※正確には更新年の誕生日41日前基準)。

- 無事故: 違反点数が付く人身事故を起こさないこと。物損事故はカウントされません。

- 無違反: 違反点数が付く交通違反をしないこと。

つまり、一度ゴールド免許を失っても、その後5年間、安全運転を心がけ、違反や人身事故を起こさなければ、5年後の免許更新時に再びゴールド免許が交付されるのです。

違反点数のリセットとの関係

よく「違反点数は1年(または2年)無事故無違反ならリセットされるのでは?」と聞かれますが、これはゴールド免許の条件とは少し異なります。

- 点数リセットのルール:

- 過去2年以上無事故・無違反の人が軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故・無違反であれば、その点数は累積されなくなります。

- 1年間無事故・無違反であれば、それ以前の違反点数や前歴(免許停止などの処分歴)は累積計算されなくなります(前歴0回、累積点数0点として扱われる)。

- ゴールド免許の条件との違い:

- 違反点数がリセットされても、 違反したという「履歴」は残ります。ゴールド免許の条件は「過去5年間の無事故・無違反 履歴」を見ているため、点数がリセットされていても、5年以内に違反や人身事故の履歴があればゴールド免許は取得できません。

例:

2025年5月1日に人身事故(違反点数5点)を起こし、ブルー免許になった。

→ 2026年5月1日に1年間無事故無違反となり、点数・前歴はリセットされた。

→ しかし、2030年の免許更新時(2025年5月1日から5年経過後)までは、2025年の人身事故の履歴が残るため、ゴールド免許は取得できない。

→ 2030年の更新でブルー免許(有効期間5年)を取得し、その後さらに5年間(合計10年間)無事故無違反であれば、2035年の更新でゴールド免許が復活する。

ゴールド免許復活までの道のり

- ブルー免許期間: ゴールド免許失効後、最初の更新ではブルー免許(通常は有効期間3年の違反運転者、または有効期間5年の一般運転者)になります。

- 5年間(またはそれ以上)の安全運転: 次のゴールド免許取得を目指し、最低5年間は違反点数が付く違反や人身事故を起こさないように、細心の注意を払って運転します。一時停止違反やシートベルト未着用、スマートフォン操作などのうっかり違反にも気をつけましょう。

- ゴールド免許交付: 5年間無事故・無違反を達成した後の免許更新時に、晴れてゴールド免許が再び交付されます。

まとめ:失っても5年間無事故無違反を続ければ再取得可能!安全運転の継続が鍵。

一度ゴールド免許を失っても、諦める必要はありません。日々の安全運転を積み重ねることで、再びゴールド免許を手にすることができます。違反点数のリセットルールとゴールド免許の条件の違いを正しく理解し、焦らず安全運転を継続しましょう。

2-7. 【まとめ】10対0事故とゴールド免許:弁護士相談で後悔しないために

ここまで、10対0事故とゴールド免許の関係、違反点数、賠償金、そして弁護士費用特約の活用について詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

10対0事故とゴールド免許・違反点数の重要ポイント

- 物損事故ならゴールド維持: 10対0事故であっても、人的被害がなく物損事故として処理され、警察への届出を適切に行っていれば、原則として違反点数は付かず、ゴールド免許は維持されます。

- 人身事故ならゴールド失効: 追突事故で相手が「むちうち」などのケガをし、人身事故扱いとなった場合は、必ず違反点数が加算され、ゴールド免許は失効します。

- 違反点数はケガの程度で変動: 人身事故の違反点数は、基礎点数(安全運転義務違反なら2点)+付加点数(被害者の治療期間で変動)で決まります。むちうちでも治療期間が15日以上になると免許停止のリスクがあります。

- もらい事故(10対0被害者)は影響なし: 自分に過失のないもらい事故の被害者は、違反点数は付かず、ゴールド免許も維持されます。

- 8対2、9対1事故は要注意: 被害者側にも過失がある場合、人身事故であれば被害者側も違反点数が付き、ゴールド免許を失う可能性があります。

賠償金(示談金・慰謝料)の重要ポイント

- 賠償金基準は3種類: 自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の順に高額になりやすいです。

- 弁護士基準での請求が必須: 保険会社提示額は低額なことが多いため、最も高額な弁護士基準での賠償金獲得を目指すべきです。

- 慰謝料相場: むちうち(通院のみ)の入通院慰謝料は、弁護士基準で通院期間に応じて1ヶ月19万円~6ヶ月89万円程度が目安です。

- 後遺障害認定で大幅増額: 後遺障害(14級・12級)が認定されれば、後遺障害慰謝料(110万円~290万円)や逸失利益が加算され、賠償金総額は数百万円以上になることもあります。

弁護士への相談と弁護士費用特約の重要ポイント

- 早期相談が有利: 賠償金の増額、後遺障害認定、保険会社との交渉など、多くの面で弁護士への早期相談が有利です。

- 弁護士費用特約を確認: 自動車保険などに付帯していれば、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性が非常に高いです。使わない手はありません。

- 10対0被害者は特に重要: 被害者は自身の保険会社の示談代行サービスを使えないため、自力で交渉するか弁護士に依頼する必要があります。弁護士費用特約があれば迷わず弁護士に依頼しましょう。

ゴールド免許の再取得

- 5年間の無事故無違反: 一度失っても、その後5年間、違反点数が付く違反や人身事故を起こさなければ、再びゴールド免許を取得できます。

最後に

交通事故、特に10対0の追突事故は、誰にでも起こりうる身近なトラブルです。事故に遭われた場合、ゴールド免許の行方や体の不調、そして加害者側保険会社との交渉など、多くの不安やストレスに直面することになります。

そのような時、正しい知識を持ち、適切な対応を取ることが、ご自身の権利を守り、不利益を最小限に抑えるために不可欠です。そして、そのための最も有効な手段の一つが、交通事故問題に精通した弁護士に相談することです。

もし弁護士費用特約に加入されているのであれば、費用面の心配なく専門家のサポートを受けることができます。示談交渉を有利に進め、正当な賠償金を受け取るためにも、ぜひ一度、弁護士への相談をご検討ください。

当事務所でも、交通事故に関する無料相談を受け付けております。一人で悩まず、お気軽にご連絡ください。