「交差点で事故に遭ってしまったけれど、『指導停止線』があった側の過失が大きいと言われた…」

「指導停止線って、そもそもどんな意味があるの?普通の停止線と違うの?」

「相手の保険会社が提示する過失割合に納得がいかない…」

交通事故、特に見通しの悪い交差点などでは、「指導停止線」の存在が過失割合を左右する大きな要因となることがあります。この指導停止線、一体どのような規格や設置基準で設けられ、その寸法や破線は何を意味するのでしょうか? 信号機、特に赤信号との関係性や、いわゆる「停止指導線」や「停止線 白線のみ」といった他の表示とはどう違うのか、正確に理解されている方は少ないかもしれません。

もしあなたが、指導停止線が関わる交通事故の当事者となり、

- 弁護士費用特約を使って、専門家である弁護士に交渉を依頼したい

- 賠償する側として、弁護士に相談して適正な解決を目指したい

- 対物保険は使えるけれど、相手の請求額や過失割合に納得がいかず、保険会社の担当者任せにできない

- 自分の保険会社の同意を得て、弁護士に代理人として交渉してもらいたい

- 保険が使えるとしても、相手方の不当な要求には断固として応じたくない

とお考えであれば、この記事はきっとお役に立てるはずです。

この記事では、指導停止線の法的な意味合いから、それが過失割合にどのように影響するのか、そして不利な状況を覆すための具体的な対処法まで、分かりやすく徹底解説します。

主要なポイント

この記事を読むことで、以下の主要なポイントについて理解を深めることができます。

- 指導停止線の法的な位置づけと、一時停止線との明確な違い

- 指導停止線が交通事故の過失割合に与える影響(裁判例を交えて解説)

- 保険会社との交渉や相手方からの不当な請求に対する具体的な対応策

- 弁護士費用特約を賢く活用し、専門家のサポートを得るメリット

- 不利な状況を打開し、適正な解決に至るための法的知識と交渉術

目次

1. 指導停止線を理解し、交通事故における過失割合の基本を知る

交通事故の過失割合を考える上で、事故現場の道路標示は非常に重要な要素です。中でも「指導停止線」は、その意味合いや法的拘束力について誤解も多く、過失割合の判断で争点となりやすいポイントです。このセクションでは、まず指導停止線とは何か、その基本的な知識(規格、設置基準、法的意味合い)から、実際の事故事例や裁判例を交えながら、過失割合との関連性について詳しく解説していきます。この知識が、ご自身の状況を正しく把握し、適切な対応をとるための第一歩となるでしょう。

- 「指導停止線」とは?その規格と設置基準について

- 指導停止線の寸法や破線の意味するものとは?

- 指導停止線と信号機(特に赤信号時)の関係性

- 停止指導線や白線のみの停止線との違いは?指導停止線の法的位置づけ

- 指導停止線がある交差点での事故事例と過失割合の考え方

- 見通しの悪い交差点における指導停止線と過失割合:裁判例から学ぶ

1-1. 「指導停止線」とは?その規格と設置基準について

「指導停止線(しどうていしせん)」という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、道路で見かけたことはあっても、その正確な意味まではご存じないかもしれませんね。

指導停止線は、道路交通法に直接規定された道路標示ではありません。

法律上の義務を課すものではなく、法定外表示の一つとされています。

【重要】指導停止線は法定外表示

指導停止線には、一時停止線のような法的な停止義務はありません。しかし、無視して良いというわけではありません。

では、何のために設置されているのでしょうか?

指導停止線は、「ここで一旦停止して左右の安全をしっかり確認した方が良いですよ」という、道路管理者からの注意喚起、あるいは「指導」の意味合いで設置されているのです。

指導停止線の設置基準や規格

指導停止線の具体的な設置基準や全国統一された詳細な規格については、法定の道路標識ほど明確に定められているわけではありません。基本的には、各都道府県の公安委員会や道路管理者が、現地の交通状況や見通しの悪さ、過去の事故発生状況などを総合的に勘案して、危険性が高いと判断される交差点や合流部などに設置を決定します。

一般的には、以下のような場所に設置される傾向があります。

- 信号機のない見通しの悪い交差点

- 一時停止規制まではないものの、安全確認が特に必要な交差点

- 交通量が比較的少ない側の道路から、交通量の多い道路へ合流・交差する場所

▼ポイント

指導停止線は、運転者に対して「より慎重な運転」を促すための安全対策の一つと理解しておきましょう。

規格としては、「白色の破線(通常3ブロック)」で表示されるのが一般的です。この「破線」であるという点が、実線で描かれる一時停止線との大きな違いの一つです。

1-2. 指導停止線の寸法や破線の意味するものとは?

次に、指導停止線の具体的な見た目、つまり寸法や破線が持つ意味について掘り下げていきましょう。

指導停止線の形状:「白色の破線」

指導停止線の最も特徴的な点は、「白色の破線」で表示されることです。多くの場合、短い数本(裁判例では「通常3ブロック」とされています)の破線が、車両の進行方向に対して横向きに引かれます。

(図:指導停止線(白色の破線)のイメージ)

– – –

この「破線」であるという点が、一時停止を示す実線の「停止線」とは大きく異なります。道路標示において、実線は多くの場合「規制」を、破線は「誘導」や「注意喚起」を示す傾向があります。

破線の意味:法的拘束力はないが、「安全確認の推奨」

指導停止線が破線であることは、それが法的な停止義務を伴わないことを示唆しています。つまり、指導停止線を越えても、それ自体が直ちに交通違反となるわけではありません。

しかし、だからといって無視して良いわけではありません。破線で示される指導停止線の意味するところは、

できれば停止して、しっかり安全を確認してくださいね」

という、道路管理者からのメッセージなのです。

指導停止線の寸法について

指導停止線の具体的な寸法(線の長さ、間隔、太さなど)については、全国で統一された厳密な規格は、道路標識令などで定められている法定の標示ほど明確ではありません。多くの場合、設置場所の道路幅や交通状況に応じて、視認性や効果を考慮して現地の道路管理者が決定します。

一般的に、線の太さは15cm程度、一つの破線の長さは数十cmから1m程度、破線間の間隔も同程度で、これらが数ブロック(例えば3ブロック)連続して設置されることが多いようです。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、場所によって異なる場合があります。

注意点:

指導停止線の寸法そのものよりも、「なぜそこに指導停止線が引かれているのか」という設置の意図を理解することが重要です。多くの場合、その場所には何らかの危険要因(見通しの悪さ、交通量の多さなど)が存在します。

「停止線 白線のみ」との関連性

指導停止線(これも白線)と、一般的な一時停止線(これも多くは白線)との違いは何でしょうか。

- 指導停止線: 白色の「破線」。法的停止義務なし。安全確認の推奨。

- 一時停止線: 白色の「実線」。「止まれ」の道路標識と共に設置され、法的停止義務あり。

このように、同じ「白線」であっても、「破線」か「実線」かによって法的な意味合いが大きく異なります。 指導停止線は、あくまで「白線のみ」で構成される表示の一つですが、その形状(破線)が重要なポイントとなります。

1-3. 指導停止線と信号機(特に赤信号時)の関係性

指導停止線は、主に信号機のない交差点や、信号機があっても交通の流れが複雑で見通しが悪い箇所などに、安全確認を促す目的で設置されることが多いです。では、指導停止線と信号機の関係、特に信号機が赤信号を示している場合の優先順位はどうなるのでしょうか。

信号機の指示が最優先

これは交通ルールの大原則ですが、信号機が設置されている交差点では、信号機の表示する信号の指示が常に最優先されます。

【絶対厳守!】信号機の優先

指導停止線の有無にかかわらず、

信号機が赤信号であれば、必ず停止線の直前で停止しなければなりません。

これは道路交通法で定められた義務であり、違反した場合は信号無視として罰則の対象となります。

指導停止線が信号機のある交差点手前に設置されている場合、それはあくまで信号機の指示を補完し、より一層の安全確認を促すためのものと考えられます。例えば、青信号で交差点に進入する場合であっても、指導停止線があれば「本当に左右から車や歩行者は来ていないか?」と、より注意深く確認するきっかけになります。

指導停止線と赤信号時の停止位置

信号機が赤信号の場合、車両は定められた停止線の直前で停止する必要があります。この「停止線」は通常、白色の実線で引かれています。

もし、赤信号の交差点の手前に指導停止線(破線)があり、さらにその先に実線の停止線がある場合、赤信号で停止すべきなのは実線の停止線です。指導停止線は、あくまでその手前で安全確認を促すものであり、赤信号時の法的な停止位置を示すものではありません。

| 標示の種類 | 形状 | 信号機との関係(特に赤信号時) |

|---|---|---|

| 指導停止線 | 白色の破線 | 信号機の指示を補完し、安全確認を促す。赤信号時の法的な停止位置ではない。 |

| 停止線(法定) | 白色の実線 | 赤信号時に車両が停止すべき法的な位置。 |

ポイント

信号機のある交差点では、まず信号機の指示に従うことが絶対です。

指導停止線は、あくまで安全運転のための補助的な注意喚起と捉えましょう。

信号機のない交差点における指導停止線

冒頭で述べた通り、指導停止線はその多くが信号機のない交差点に設置されます。このような場所では、指導停止線が運転者にとって重要な「安全確認の目安」となります。

たとえ法的な停止義務がなくても、指導停止線があれば、

- 交差点に進入する前に速度を十分に落とす(徐行する)

- 左右の見通しが悪い場合は、必要に応じて一時停止して安全確認を行う

といった行動をとることが、事故を未然に防ぐ上で極めて重要です。

1-4. 停止指導線や白線のみの停止線との違いは?指導停止線の法的位置づけ

「指導停止線」という言葉以外にも、「停止指導線」といった類似の言葉を聞いたことがあるかもしれません。また、「停止線は白線のみで引かれているけど、指導停止線も白線で、どう違うの?」といった疑問も生じやすいポイントです。ここでは、これらの違いと指導停止線の法的な位置づけを明確にします。

「停止指導線」という呼称について

「停止指導線」という言葉は、一部の資料やウェブサイトで見かけることがありますが、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令などの公式な法令用語としては「指導停止線」という名称は見当たりません。

一般的には、「指導停止線」と「停止指導線」はほぼ同じものを指していると考えて差し支えないでしょう。意味合いとしては、「停止を指導する線」あるいは「指導するための停止線(のようなもの)」といったニュアンスで、運転者に安全確認のための停止(またはそれに近い徐行と確認)を促す法定外の表示を指します。

用語の整理:この記事では、より一般的な呼称であり、裁判例でも用いられている「指導停止線」という言葉で統一して解説します。

「白線のみの停止線」との明確な違い

道路に引かれる線には様々な種類がありますが、停止に関連する「白線」として主に以下の二つを区別する必要があります。

- 指導停止線

- 形状:白色の破線(通常、短い線が数本並んでいる)

- 法的拘束力:なし(法定外表示)

- 意味:運転者に対し、交差点等での安全確認のために停止または徐行して注意することを促す「指導」「注意喚起」

- 罰則:指導停止線を無視して停止しなくても、それ自体に直接の罰則はない(ただし、結果として事故を起こせば安全運転義務違反等が問われる可能性はある)

- 停止線(一時停止線、信号交差点の停止線など)

- 形状:白色の実線(一本の連続した線)

- 法的拘束力:あり(法定の道路標示)

- 意味:「止まれ」の標識がある場所や、信号機が赤信号・黄信号の場合に、車両が停止しなければならない限界位置を示す。

- 罰則:一時停止義務違反や信号無視として、罰金や違反点数が科される。

【重要比較】指導停止線 vs 法定の停止線

| 項目 | 指導停止線 | 法定の停止線 |

|---|---|---|

| 形状 | 白色の破線 | 白色の実線 |

| 法的根拠 | 法定外表示 | 道路標識令に基づく法定表示 |

| 停止義務 | なし(安全確認の推奨) | あり |

| 罰則(無視した場合) | 直接なし | あり(一時停止違反、信号無視など) |

このように、「白線のみ」という点では共通していても、実線か破線かという形状の違いが、法的な意味合いや運転者の義務に大きな差を生むのです。

指導停止線の法的位置づけの再確認

指導停止線は、あくまで「法定外表示」です。これは、道路交通法や道路標識令によって法的な義務や効果が直接定められているものではない、という意味です。

しかし、法定外表示だからといって、その存在を軽視して良いわけではありません。裁判例でも、指導停止線は「具体的な道路状況を前提とした過失割合の判断に際しての1つの考慮要素にすぎない」としながらも、その設置の趣旨や目的は考慮されています。

▼ 法的位置づけのまとめ

- 指導停止線は、道路交通法等に直接定められたものではない「法定外表示」。

- 法的な停止義務や直接的な罰則を伴うものではない。

- しかし、安全運転を促すための注意喚起であり、交通事故が発生した際の過失割合の判断において考慮される要素となり得る。

つまり、指導停止線のある場所で漫然と運転し、安全確認を怠った結果として事故を起こした場合、その指導停止線の存在が、運転者の注意義務違反の程度を判断する上で不利に働く可能性があるということです。

1-5. 指導停止線がある交差点での事故事例と過失割合の考え方

指導停止線が設置された交差点で実際に事故が発生した場合、その過失割合はどのように考えられるのでしょうか。指導停止線があるという事実だけで、一方の過失が自動的に決まるわけではありません。あくまで事故全体の状況を総合的に考慮して判断されます。

過失割合判断の基本的な考え方

交通事故の過失割合は、事故の当事者双方の「不注意の度合い」を比較して決定されます。この不注意の度合いは、道路交通法などの法令違反の有無やその内容、事故を回避するための行動をとれた可能性などを基準に評価されます。

指導停止線がある交差点の事故では、主に以下の点が考慮されます。

- 指導停止線があった側の車両の行動

- 指導停止線の手前で十分に徐行したか、または安全確認のために一時停止したか。

- 交差点進入時の速度は適切だったか。

- 交差道路を通行する車両の有無や動静を十分に確認したか(注視義務)。

- 交差道路側の車両の行動

- 交差点手前で速度を落としたか(減速義務)。

- 交差道路から進行してくる車両の有無や動静を十分に確認したか。

- 優先関係(もしあれば)を意識した運転をしていたか。

- 交差点の状況

- 見通しの良し悪し(建物、塀、駐車車両などによる死角の有無)。

- 道路の幅員や形状。

- 事故発生時の天候や路面状況。

- 交通量。

過失割合はケースバイケース

指導停止線があるからといって、必ずしも指導停止線側の過失が大きくなるとは限りません。例えば、指導停止線側が適切に徐行し安全確認をしていたにもかかわらず、交差道路側が著しい速度超過や前方不注意で衝突してきたような場合には、交差道路側の過失がより大きいと判断されることもあります。

重要なのは、指導停止線の存在を踏まえた上で、双方の運転者がどの程度安全運転義務を果たしていたか、という点です。

指導停止線が過失割合に影響を与えるメカニズム

指導停止線は、前述の通り法的な停止義務を課すものではありません。しかし、その設置されている場所が「停止して安全確認を行うことが好ましい場所」であるという事実は、運転者に対して通常よりも高い注意義務を期待させるものと解釈できます。

したがって、指導停止線があるにもかかわらず、

- 漫然と交差点に進入した

- 十分な安全確認を怠った

- 危険を予測せずに進行した

と判断された場合、その運転者の過失はより大きいと評価される傾向にあります。これは、「指導停止線という注意喚起があったにもかかわらず、それに応じた慎重な運転をしなかった」という点が、不注意の度合いを高めると考えられるためです。

▼指導停止線と注意義務

指導停止線は、その道路を通行する運転者に対して、「ここは特に気をつけてくださいね」というサインです。このサインを無視したと評価されれば、過失割合で不利になる可能性が高まります。

実際に、指導停止線のある交差点での事故に関する過去の裁判例では、多くの場合、指導停止線側の車両に一定の過失が認められています。ただし、その割合は事故の具体的な状況によって大きく異なります。次の項目で、具体的な裁判例を見ていきましょう。

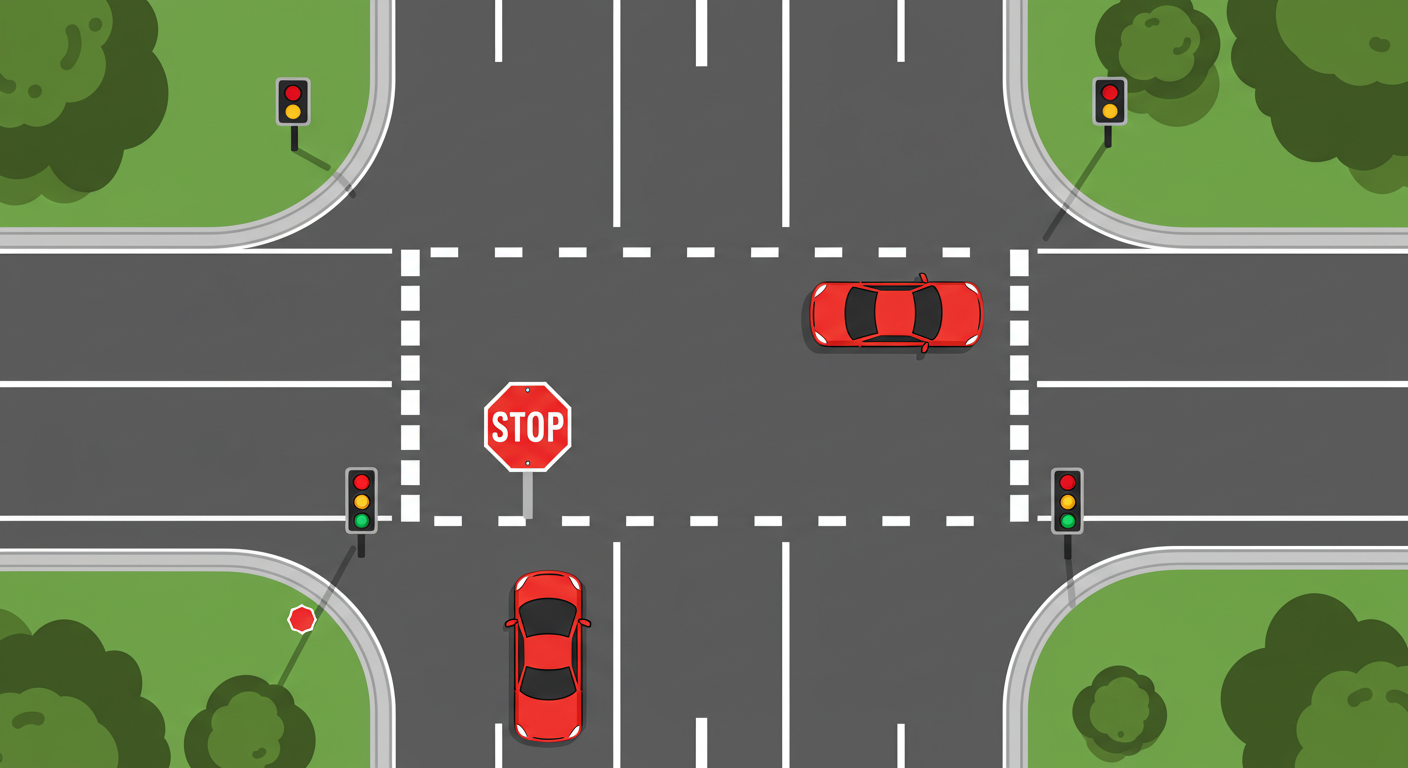

1-6. 見通しの悪い交差点における指導停止線と過失割合:裁判例から学ぶ

指導停止線が過失割合の判断にどのように影響するのかを具体的に理解するためには、実際の裁判例を見てみるのが一番です。ここでは、東京地方裁判所平成30年12月26日判決を詳しく見ていきましょう。

【裁判例紹介】東京地裁平成30年12月26日判決

この裁判例は、信号機のない見通しの悪い十字路交差点で、指導停止線のある道路から左折した車両(原告車)と、交差道路を直進してきた車両(被告車)が出合い頭に衝突した事故に関するものです。

事案の概要

- 事故現場: 信号機による交通整理の行われていない十字路交差点。

- 原告車(Aさん運転): 東西に走る道路(以下「本件道路」)を西から東に向けて走行し、交差点で左折しようとした。本件道路には、交差点の西側手前に「指導停止線」が設置されていました。

- 被告車(Bさん運転): 南北に走る道路(以下「交差道路」)を南から北に向けて直進してきた。

- 交差点の状況:

- 本件道路(指導停止線側)は片側1車線(幅員3.1m)、交通量は少ない。

- 交差道路は中央線なし(幅員3.5m~4.6m)、最高速度時速30km規制、交通量は多い。

- 交差点の南西角には民家のブロック塀があり、見通しが悪かった。

- 事故当時は雨で路面が濡れ、カーブミラーの映りも悪かった。

- 衝突状況:

- 原告車は一時停止することなく交差点に左折進入。

- 被告車は時速約30kmで走行し、交差点手前でエンジンブレーキで若干減速して直進進入。

- 双方、衝突直前まで互いの車両を認識していなかった。

- 原告車の前部と被告車の左側面が衝突。原告車は前部大破、エアバッグ作動。被告車は左フロントピラー大破。

当事者の主張(過失割合について)

- 原告(指導停止線側・左折車)の主張:

- 「指導停止線は交差道路の優先性を意味するものではないから、過失割合の判断に影響しない。」

- 過失割合は 原告車4割、被告車6割 が相当。

- 被告(交差道路側・直進車)の主張:

- 「指導停止線は、その趣旨・目的・道路利用者の受け止め方等を考慮すると、一時停止線と同種のものと評価すべきであり、交差道路が優先関係にある。」

- 原告の一方的な過失であり、被告に過失はない。

裁判所の判断(過失割合について)

裁判所は、双方の主張と証拠を検討した結果、過失割合を以下のように認定しました。

原告車(指導停止線側・左折車): 60%

被告車(交差道路側・直進車): 40%

裁判所が認定した各当事者の過失内容

- 原告(指導停止線側、左折車)の過失:

- 指導停止線のある本件道路から本件交差点に左折進入するにあたり、「十分に徐行した上、見通しのきかない右方から進行してくる車両の有無、動静を十分に注視して進行すべきであるのに、これを怠った」と認定。

- 車両の損傷状況から、「左折車として通常の速度を超える速度で走行したものと認めるのが相当である」と判断。

- 見通しの悪さ、悪天候も考慮。

- 被告(交差道路側、直進車)の過失:

- 交差道路から本件交差点に直進進入するにあたり、「制限速度から十分に減速した上、見通しのきかない左方から進行してくる車両の有無、動静を十分に注視して進行すべきであるのに、これを怠った」と認定。

- 時速約30kmで走行し、交差点手前で若干減速したものの、衝突直前まで互いの車両を認識していなかった点を指摘。

指導停止線の評価に関する裁判所の見解

本件判決で特に注目すべきは、指導停止線の法的な評価について裁判所がどのように判断したかです。

被告側は「指導停止線は一時停止線と同じようなものだ!」と主張しましたが…

裁判所は、被告らの主張(指導停止線を一時停止線と同種と評価すべき)を退け、以下のように判断しました。

裁判所の判断(指導停止線の評価):

「指導停止線は法定外表示の1つにすぎないから,これを一時停止線と同種のものとまで評価するのは相当ではなく,指導停止線設置の趣旨・目的等に照らし,具体的な道路状況を前提とした過失割合の判断に際しての1つの考慮要素にすぎないというべきである。」

この判断は非常に重要です。ポイントは以下の2点です。

- 一時停止線とは異なる: 指導停止線は、法的な停止義務を課す一時停止線とは明確に区別される。

- 無視はできない「考慮要素」: しかし、完全に無視して良いものではなく、過失割合を判断する上での「一つの考慮要素」となる。

つまり、指導停止線があるという事実は、「その場所は注意が必要ですよ」というサインであり、そのサインを無視して漫然と運転すれば、過失割合で不利に評価される可能性があることを示しています。

この裁判例から学べること

- 指導停止線は、過失割合を決定づける絶対的な要素ではないものの、運転者の注意義務の程度を判断する上で重要な考慮事項となる。

- 特に見通しの悪い交差点では、指導停止線がある側の運転者は、より一層の徐行と安全確認が求められる。

- たとえ交差する道路が優先道路でない場合でも、指導停止線側が漫然と進行すれば、大きな過失が認定される可能性がある。

- 過失割合の判断は、指導停止線の有無だけでなく、双方の具体的な運転行動(速度、安全確認の状況、法令遵守の状況など)や、交差点の状況(見通し、天候など)を総合的に評価して行われる。

本件判決では、指導停止線側である原告車の過失が6割と、交差道路側の被告車よりも大きく認定されました。これは、指導停止線の存在に加え、原告車の左折時の速度が速かったことや、見通しの悪い交差点における右方からの車両への注意が不十分だったことなどが総合的に評価された結果と言えます。

このように、指導停止線が関連する交通事故の過失割合は、具体的な状況分析が不可欠です。もし同様の事故でお悩みであれば、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

2. 指導停止線が関わる事故の過失割合と弁護士相談の重要性

ここまでの解説で、指導停止線の基本的な意味や、それが過失割合に「考慮要素」として影響を与えることをご理解いただけたかと思います。しかし、実際に事故が起きてしまった場合、その「考慮要素」が具体的にどの程度の重みを持つのか、保険会社との交渉や、場合によっては裁判になった際にどのように主張していけば良いのか、不安は尽きないことでしょう。

このセクションでは、より実践的な観点から、指導停止線が関わる事故の過失割合について深掘りし、なぜ専門家である弁護士への相談が重要なのか、その理由とメリットを具体的に解説していきます。不利な状況を覆し、ご自身にとって適正な解決を勝ち取るためのヒントがここにあります。

- 指導停止線と一時停止線:過失割合判断における評価の違い

- 指導停止線は過失割合にどう影響する?裁判所の判断基準とは

- 保険会社との交渉で納得いかない場合の指導停止線と過失割合の主張

- 弁護士費用特約を活用!指導停止線事故の過失割合交渉を有利に進める

- 相手の不当な請求に屈しないための指導停止線と過失割合の知識

- 指導停止線と過失割合の最終確認:まとめと弁護士への相談タイミング

2-1. 指導停止線と一時停止線:過失割合判断における評価の違い

交通事故の過失割合を考える上で、現場に「指導停止線」があったのか、それとも「一時停止線」があったのかは、その後の判断に大きな違いを生みます。両者は見た目(破線か実線か)だけでなく、法的な意味合いと、それに伴う運転者の義務の重さが根本的に異なるからです。

法的拘束力の有無が最大の相違点

繰り返しになりますが、これが最も重要なポイントです。

- 一時停止線(実線):

- 道路交通法第43条により、「止まれ」の道路標識がある場所では、車両等は停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければならないと明確に義務付けられています。

- この義務に違反して交差点に進入し事故を起こした場合、原則として一時停止を怠った側に大きな過失が認められます。基本過失割合では、一時停止規制のある側が80%、交差道路側が20%(四輪車同士、双方同程度の速度、信号機なしの場合)とされることが一般的です。

- 違反は明確な法令違反として扱われます。

- 指導停止線(破線):

- 法定外表示であり、一時停止線のような法的な停止義務を直接課すものではありません。

- そのため、指導停止線を通過したこと自体が直ちに法令違反となるわけではありません。

- しかし、前述の東京地裁平成30年12月26日の判決でも示されたように、指導停止線は「過失割合の判断に際しての1つの考慮要素」となります。これは、指導停止線が設置されている場所は「停止して安全確認を行うことが好ましい場所」であり、運転者に対して通常以上の注意深い運転行動を期待させるからです。

【裁判所の見解】指導停止線 ≠ 一時停止線

先の裁判例では、被告側が「指導停止線は一時停止線と同種のものと評価すべき」と主張しましたが、裁判所はこれを明確に退けています。このことからも、両者の法的な評価が異なることは明らかです。

過失割合評価への影響の違い

この法的拘束力の違いが、過失割合の評価にどう影響するのでしょうか。

- 一時停止規制違反の場合:

- 一時停止義務違反は、過失割合を決定する上で非常に大きなマイナス要素となります。

- 事故の類型にもよりますが、基本過失割合において、一時停止規制のある側の過失が大幅に大きくなるのが通常です。

- 指導停止線のある側の場合:

- 指導停止線があるからといって、直ちに一時停止規制違反と同程度の大きな過失が認定されるわけではありません。

- 裁判所は、指導停止線の存在を「考慮要素の一つ」としつつも、具体的な事故状況(車両の速度、安全確認の程度、見通しなど)を総合的に判断して過失割合を決定します。

- 先の裁判例では、指導停止線側の過失が60%とされましたが、これは指導停止線の存在「だけ」で決まったのではなく、左折時の速度超過や右方不注視といった具体的な運転行動が総合的に評価された結果です。

| 比較項目 | 指導停止線 | 一時停止線 |

|---|---|---|

| 法的停止義務 | なし | あり |

| 過失割合評価 | 「考慮要素」の一つ。 具体的状況により判断。 |

原則として大きな過失要素。 |

| 違反時の扱い | 直接的な法令違反ではない。 | 明確な法令違反(一時停止義務違反)。 |

もし、保険会社から「指導停止線があったので、あなたの過失が大きい」と一方的に言われたとしても、それが必ずしも法的に正しい評価とは限りません。保険会社の担当者や、弁護士に相談し、状況を正確に分析してもらうことが重要です。

2-2. 指導停止線は過失割合にどう影響する?裁判所の判断基準とは

指導停止線が交通事故の過失割合に「考慮要素の一つ」として影響を与えることは、先の裁判例からも明らかです。では、裁判所は具体的にどのような基準でその影響度合いを判断しているのでしょうか。

裁判所が重視するポイント

裁判所が指導停止線のある交差点での事故における過失割合を判断する際には、主に以下の点を総合的に考慮します。

- 指導停止線の設置状況と目的の理解

- その指導停止線がどのような意図で、どのような危険性のある場所に設置されていたか。

- 見通しの悪さ、交通量、過去の事故発生状況など、設置の背景。

- 運転者がその指導停止線の意味を認識し、注意喚起に応じた運転をすべきであったか。

- 指導停止線側の運転者の行動

- 徐行・安全確認の程度: 指導停止線の手前でどの程度速度を落としたか。交差道路の安全確認を十分に行ったか。一時停止に準じた行動をとったか。

- 交差点進入時の速度: 安全確認後、どのような速度で交差点に進入したか。先の裁判例では、指導停止線側の車両が「左折車として通常の速度を超える速度で走行した」点が過失を大きくする一因とされました。

- 注視義務の履行: 交差道路から進行してくる車両の有無や動静を、どの程度注意深く見ていたか。見落としはなかったか。

- 交差道路側の運転者の行動

- 減速・注視義務の履行: 交差点を通過するにあたり、速度を適切に落としたか。指導停止線側から来る車両を警戒していたか。

- 先の裁判例では、交差道路側の車両も「制限速度から十分に減速した上、見通しのきかない左方から進行してくる車両の有無、動静を十分に注視して進行すべきであるのに、これを怠った」として過失が認定されています。

- 交差点の具体的状況

- 見通し: ブロック塀、建物、植え込み、駐車車両などにより、どの程度見通しが悪かったか。

- 道路幅員や優先関係: 道路の幅に大きな差があったか。一方が明らかに優先道路と認識できる状況だったか。(ただし、指導停止線自体は優先関係を直接示すものではありません。)

- 天候・路面状況: 雨や雪、夜間など、視界や路面状況が悪かったか。先の裁判例では、事故当時雨で路面が濡れ、カーブミラーの映りも悪かったことが考慮されています。

- 事故の回避可能性

- 双方の運転者が、どの時点で相手車両を認識でき、適切な措置(ブレーキ、ハンドル操作など)をとれば事故を回避できた可能性があったか。

【裁判所の判断基準の核心】

「指導停止線の注意喚起に対し、

運転者がどの程度誠実に応え、

具体的な危険を回避するための行動をとったか」

この点が、過失割合を左右する大きな分水嶺となります。

「考慮要素の一つ」という言葉の重み

東京地裁平成30年12月26日の判決で、裁判所は指導停止線を「過失割合の判断に際しての1つの考慮要素にすぎない」と述べています。この「にすぎない」という言葉だけを見ると、影響が小さいように感じるかもしれません。

しかし、これは「指導停止線があるだけで過失割合が機械的に決まるわけではない」という意味であり、決して「指導停止線の存在を軽視してよい」という意味ではありません。

弁護士の視点

「考慮要素の一つ」とされる場合でも、その「一つ」が事故態様や他の状況と結びつくことで、過失割合に大きな影響を与えることは少なくありません。

例えば、見通しの悪い交差点に設置された指導停止線を無視して高速で進入すれば、それは重大な注意義務違反と評価される可能性が高まります。

裁判所は、指導停止線が持つ「安全確認を促す」という趣旨・目的を重視します。そして、その趣旨・目的に沿った運転行動をとったかどうかを、具体的な事実に基づいて厳密に評価するのです。

指導停止線に関する主張・立証のポイント

もしあなたが指導停止線のある事故に関わった場合、過失割合で有利な判断を得るためには、以下の点を意識して主張・立証していくことが重要になります。

- 指導停止線があった側の場合:

- 指導停止線の手前で確実に徐行し、必要に応じて一時停止に近い形で安全確認を行ったこと。

- 交差道路の車両の動向を慎重に確認し、安全を確かめてから交差点に進入したこと。

- 相手車両の予期せぬ行動(急な速度超過など)が事故の原因であること。

- 交差道路側(指導停止線がない側)の場合:

- 交差点手前で十分に減速し、交差する可能性のある車両に注意を払っていたこと。

- 相手車両が指導停止線を無視し、不適切な速度や方法で交差点に進入してきたこと。

- 相手車両の発見が困難であった、または発見後の回避が時間的に不可能であったこと。

これらの主張を裏付けるためには、ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、実況見分調書、目撃者の証言などが重要な証拠となります。

指導停止線が関わる事故の過失割合判断は、法的な解釈と事実認定が複雑に絡み合います。 ご自身のケースで適切な判断を得るためには、早期に交通事故に詳しい弁護士に相談し、専門的なアドバイスとサポートを受けることを強くお勧めします。

2-3. 保険会社との交渉で納得いかない場合の指導停止線と過失割合の主張

交通事故が発生すると、多くの場合、当事者は自身が加入している保険会社、または相手方の保険会社の担当者と、事故状況や過失割合について話し合うことになります。特に指導停止線が関わる事故では、その法的な評価や過去の判例についての理解が十分でないと、保険会社から提示された過失割合に納得がいかないケースも少なくありません。

保険会社が提示する過失割合の根拠

保険会社は、過去の膨大な交通事故の裁判例や、「判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」などの専門的な資料を基に、類型化された事故状況に照らして過失割合を算定するのが一般的です。

しかし、指導停止線が関わる事故は、その設置状況や交差点の具体的な形状、双方の運転行動によって千差万別であり、必ずしも類型化された基準だけで適切に評価できるとは限りません。保険会社の担当者が、

- 指導停止線を一時停止線と混同して過大に評価している

- 指導停止線側の過失を機械的に高く設定しようとしている

- こちらの具体的な安全確認行動や、相手方の不注意な点を十分に考慮していない

といった可能性も考えられます。

注意!保険会社の提示は絶対ではない

保険会社が提示する過失割合は、あくまで保険会社の「見解」の一つであり、法的に確定したものではありません。特に、指導停止線のような解釈に幅がある要素が絡む場合、その評価には交渉の余地が十分にあります。

交渉で納得いかない場合の具体的な主張ポイント

もし、保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、以下の点を踏まえて具体的に主張していくことが重要です。

- 指導停止線の法的性質を正確に伝える

- 「指導停止線は法定外表示であり、一時停止義務を課すものではない」という基本的な事実を明確に主張します。

- 東京地裁平成30年12月26日の判決などを参考に、「一時停止線と同種のものとまで評価するのは相当ではない」という裁判所の見解を伝えるのも有効です。

- 自身の安全確認行動を具体的に説明する

- 指導停止線の手前でどの程度徐行したか、左右の安全確認をどのように行ったかを詳細に説明します。

- 「指導停止線の趣旨・目的に沿った慎重な運転をしていた」ことを具体的に示すことが重要です。

- ドライブレコーダーの映像があれば、それが何よりの証拠となります。

- 相手方の過失を具体的に指摘する

- 相手車両がどのような速度で進行してきたか(速度超過はなかったか)。

- 相手車両の前方不注意や脇見運転はなかったか。

- 交差点手前での減速を怠っていなかったか。

- 交差する車両の存在を予見し、注意深く運転していたか。

- 事故現場の状況を詳細に伝える

- 指導停止線が設置されてはいたものの、相手方から見てこちらの車両を発見しにくいような死角があったか。

- 道路幅員、交通量など、相手方にも慎重な運転が求められる状況ではなかったか。

- スリップしやすい路面状況や悪天候など、相手方の制動距離に影響を与える要因はなかったか。

- 類似の裁判例や認定基準との比較

- 自身の事故状況に近い裁判例(特に指導停止線が争点となったもの)を探し、その判断傾向を参考に主張を組み立てる。

- 「判例タイムズ」などの基準も、個別の事情を考慮すれば修正されるべきであることを主張する。

▼ 交渉の心構え

- 感情的にならず、冷静に、かつ論理的に主張する。

- 証拠(ドライブレコーダー、写真、図面など)を基に、具体的な事実を積み重ねる。

- 不明な点や納得できない点は、曖昧にせず、根拠を求めて質問する。

- 安易に妥協せず、必要であれば専門家(弁護士)の意見を聞く姿勢を示す。

主張を裏付ける証拠の重要性

保険会社との交渉において、単に「納得いかない」と伝えるだけでは不十分です。なぜ納得いかないのか、その根拠となる事実と証拠を提示することが不可欠です。

【証拠が交渉の鍵を握る!】

- ドライブレコーダーの映像: 事故前後の状況、双方の車両の動き、速度、安全確認の様子などを客観的に記録した最も有力な証拠の一つ。

- 事故現場の写真・動画: 衝突地点、車両の損傷状況、ブレーキ痕、道路標示(指導停止線の状況など)、見通しなどを記録したもの。

- 実況見分調書・供述調書: 警察が作成した客観的な記録。入手には弁護士を通じるのが一般的。

- 目撃者の証言: 第三者の客観的な証言は、事故状況を明らかにする上で非常に有効。

- 修理見積書・車両の時価額資料: 損害額の根拠となる資料。

これらの証拠を基に、ご自身の主張の正当性を保険会社に理解させることが、納得のいく過失割合での解決につながります。

交渉が難航する場合の選択肢

ご自身で交渉しても、保険会社が過失割合についての見解を変えない、あるいは満足のいく説明が得られない場合もあります。そのような場合は、以下の選択肢を検討しましょう。

- そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)の利用: 保険業法に基づく指定紛争解決機関であり、保険会社との間の紛争解決のあっ旋や調停を行っています。無料で利用できますが、和解案に法的な拘束力はありません(保険会社は尊重する義務があります)。

- 弁護士への相談・依頼: 交通事故の専門家である弁護士に相談し、代理人として交渉を依頼します。弁護士は法的な観点から事故を分析し、適切な過失割合を主張・立証してくれます。

ポイント

特に指導停止線のような法解釈が絡むケースでは、保険会社の担当者も必ずしも法律の専門家ではないため、話が平行線になることもあります。

そのような場合は、早期に弁護士に相談することが、時間的・精神的な負担を軽減し、より有利な解決に繋がる可能性を高めます。

次の項目では、弁護士費用特約について詳しく解説します。この特約を上手に活用することで、費用面の心配をせずに弁護士のサポートを受けることができます。

2-4. 弁護士費用特約を活用!指導停止線事故の過失割合交渉を有利に進める

「弁護士に相談したいけど、費用が心配…」

交通事故の被害に遭われた方、あるいは加害者となってしまった方から、このようなお悩みをよく伺います。特に、指導停止線が関わるような過失割合が争点となるケースでは、専門家である弁護士のサポートが不可欠となる場面が多いものの、費用面がネックとなり相談を躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご安心ください。多くの場合、ご自身やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)」が付帯していれば、その心配は大幅に軽減されます。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約は、自動車保険の特約の一つで、交通事故に関して弁護士に相談したり、交渉や訴訟を依頼したりする際にかかる費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、保険会社が一定の限度額(多くは300万円まで)の範囲で負担してくれるというものです。

【知ってお得!】弁護士費用特約の主なメリット

- 自己負担なし、または少額で弁護士に依頼できる: 費用の心配をせずに、専門家である弁護士のサポートを受けられます。

- 保険等級に影響しないことが多い: 特約を利用しても、翌年度の保険料が上がらない(ノンフリート等級が下がらない)場合がほとんどです。

- 被害事故でも加害事故でも使える場合がある: ご自身の過失が大きい事故や、物損事故のみの場合でも利用できることがあります。(契約内容によります)

- 弁護士を自分で選べる: 保険会社から紹介される弁護士だけでなく、ご自身で信頼できる弁護士を選んで依頼することができます。

なぜ指導停止線事故で弁護士費用特約が役立つのか?

指導停止線が関わる交通事故の過失割合は、

- 指導停止線の法的な評価(一時停止線との違いなど)

- 事故現場の具体的な状況(見通し、道路幅など)

- 双方の運転行動の詳細な分析(安全確認の程度、速度など)

- 過去の裁判例の適切な解釈と適用

といった専門的な知識と経験がなければ、適正な判断が難しいケースが多くあります。

保険会社の担当者も必ずしも法律の専門家ではないため、被害者(または加害者)にとって不利な過失割合を提示してくることも少なくありません。

このような状況で弁護士費用特約を利用すれば、

- 弁護士が、法的な根拠に基づいて保険会社と対等に交渉してくれます。

- ドライブレコーダーの解析や現地調査など、証拠収集のアドバイスやサポートを受けられます。

- 類似の裁判例を調査し、有利な主張を組み立ててくれます。

- 交渉で解決しない場合は、訴訟も視野に入れた対応が可能になります。

ポイント

弁護士費用特約があれば、費用の壁を気にすることなく、その専門的なサポートを最大限に活用できるのです。

弁護士費用特約の確認方法と利用の流れ

- 保険証券の確認: まずはご自身やご家族が加入している自動車保険の保険証券や契約内容を確認し、「弁護士費用特約」が付帯しているかを確認しましょう。不明な場合は、保険会社や代理店に問い合わせてみてください。

- 保険会社への連絡: 特約の利用を希望する場合、事前に保険会社に連絡し、承認を得る必要があります。事故の状況や相手方の情報などを伝え、特約利用の可否や手続きについて確認します。

- 弁護士の選択・相談: 交通事故に詳しい弁護士を選び、法律相談をします。多くの法律事務所では初回相談を無料としている場合もあります。

- 委任契約: 弁護士に正式に依頼する場合は、委任契約を締結します。弁護士費用特約を利用する旨を弁護士に伝え、保険会社との連携についても確認します。

- 交渉・訴訟: 弁護士が代理人として、相手方や保険会社との交渉、必要に応じて訴訟などの法的手続きを進めます。

- 費用の支払い: 弁護士費用は、原則として保険会社から弁護士に直接支払われます(限度額を超えた分や一部対象外費用は自己負担となる場合があります)。

▼ 特約利用の際の注意点

- 保険契約の内容によって、補償の範囲や限度額、利用条件(対象となる事故の種類など)が異なります。必ず事前に確認しましょう。

- ご自身の過失が100%の事故(単独事故など)では利用できない場合があります。

- どの弁護士に依頼するかは、原則として契約者が自由に選べます。交通事故案件の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

指導停止線が絡む複雑な事故で、過失割合に納得がいかない、あるいはどう対応して良いか分からないという方は、まずはご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかを確認し、積極的に専門家への相談を検討してみてください。それが、適正な解決への大きな一歩となるはずです。

2-5. 相手の不当な請求に屈しないための指導停止線と過失割合の知識

交通事故では、ご自身が被害者となるだけでなく、加害者側として相手方から損害賠償を請求される立場になることもあります。もし、相手方から提示された過失割合や賠償額が、指導停止線の状況や事故の実態に照らして不当に高いと感じた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

不当な請求とは?

「不当な請求」とは、法的な根拠や事故の客観的な事実に照らして、過大な過失割合を主張されたり、必要以上の損害賠償を求められたりすることを指します。

指導停止線が関わる事故では、以下のようなケースが考えられます。

- 指導停止線があったことを理由に、こちらの過失を一方的に100%に近い割合で主張される。

- こちらも安全確認をしていたにもかかわらず、その事実を無視される。

- 相手方の明らかな速度超過や不注意があったにもかかわらず、それが考慮されない。

- 軽微な事故にもかかわらず、高額な修理費用や治療費、慰謝料を請求される。

【重要】冷静な対応が不可欠

相手方から不当と思われる請求を受けても、感情的になったり、安易に相手の要求を鵜呑みにしたりしてはいけません。まずは冷静に状況を把握し、適切な対応をとることが重要です。

指導停止線と過失割合の知識が武器になる

相手の不当な請求に対抗するためには、やはり指導停止線の正しい法的知識と、ご自身の事故状況における適切な過失割合の理解が不可欠です。

- 指導停止線の限定的な効果を主張する

- 指導停止線はあくまで「法定外表示」であり、「一時停止義務」を課すものではないことを明確に主張します。

- 東京地裁平成30年12月26日の判決で示されたように、指導停止線は「過失割合の判断に際しての1つの考慮要素にすぎない」という点を強調し、指導停止線があったことだけで過失割合が大きく変動するわけではないことを理解させます。

- 自身の安全運転行動を具体的に示す

- たとえ指導停止線側であったとしても、徐行や安全確認を適切に行っていた事実を具体的に主張します。

- 「指導停止線の趣旨に沿った運転をしていた」ことを、ドライブレコーダーの映像などの客観的証拠を基に示します。

- 相手方の過失を明確に指摘する

- 相手方の速度超過、前方不注意、交差点での安全確認義務違反など、相手側の具体的な過失点を指摘します。

- 「もし相手方が適切に運転していれば事故は回避できたはずだ」という因果関係を明確にすることが重要です。

- 客観的な証拠に基づいて反論する

- ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、実況見分調書などを基に、事故の客観的な状況を説明します。

- 相手の主張が事実と異なる場合は、その矛盾点を具体的に指摘します。

ポイント

指導停止線があったからといって、必ずしもご自身が全面的に不利になるわけではありません。

むしろ、指導停止線の法的な意味を正しく理解し、ご自身の運転行動と相手の運転行動を客観的に比較することで、不当な請求に対して有効に反論できる場合があります。

弁護士に相談するメリット(賠償請求された側として)

相手方からの請求が過大であると感じたり、ご自身での対応が難しいと感じたりした場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。賠償請求された側であっても、弁護士に依頼するメリットは大きいものがあります。

- 法的な妥当性の判断: 相手方の請求内容(過失割合、損害額)が法的に妥当なものか、専門的な視点から判断してくれます。

- 交渉の代理: 精神的な負担が大きい相手方との交渉を、あなたに代わって行ってくれます。

- 反論・反証のサポート: 相手方の主張に対して、法的な根拠と証拠に基づいて効果的な反論・反証を行うサポートをしてくれます。

- 適正な解決への道筋: 示談交渉で解決しない場合は、調停や訴訟といった法的手続きも見据え、最善の解決策を提案してくれます。

- 不必要な支払いの回避: 結果として、不当に高額な賠償金の支払いを回避できる可能性があります。

▼ 覚えておきましょう

- ご自身が加入している自動車保険に「対人賠償保険」や「対物賠償保険」があれば、保険会社が相手方との示談交渉を代行してくれるのが一般的です。まずは保険会社に相談しましょう。

- しかし、保険会社の提示する解決案に納得がいかない場合や、そもそも保険を使いたくない(使えない)事情がある場合は、弁護士に相談する価値があります。

- 弁護士費用特約は、被害事故だけでなく、加害事故の場合でも利用できる場合があります。確認してみましょう。

指導停止線が関わる事故で、もしあなたが不当な請求を受けていると感じたら、一人で悩まず、まずは専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、問題を解決するための第一歩です。

2-6. 指導停止線と過失割合の最終確認:まとめと弁護士への相談タイミング

これまでに、指導停止線の基本的な意味合いから、それが関わる交通事故の過失割合、さらには保険会社との交渉や弁護士費用特約の活用に至るまで、詳しく解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理し、どのようなタイミングで弁護士に相談すべきかについて、最終的なアドバイスをさせていただきます。

【総まとめ】指導停止線と過失割合:交通事故解決のための重要ポイント

-

指導停止線の法的性質の理解:

指導停止線は、一時停止線とは異なり、法的な停止義務を課すものではない「法定外表示」です。しかし、「安全確認が好ましい場所」を示す重要なサインであり、無視はできません。その規格(白色の破線、通常3ブロックなど)や設置基準(見通しの悪い交差点など)を理解し、寸法や破線の意味、信号機(特に赤信号時)との関係、「停止線 白線のみ」との違いを把握することが、指導停止線と過失割合を考える上での第一歩です。 -

過失割合への影響:

指導停止線は、裁判所の判断において「過失割合の判断に際しての1つの考慮要素」とされます。指導停止線があったからといって過失割合が自動的に決まるわけではなく、具体的な事故状況(双方の速度、安全確認の程度、交差点の見通しなど)を総合的に評価して判断されます。 -

保険会社との交渉:

保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、指導停止線の正しい法的知識、ご自身の安全運転行動、相手方の過失などを具体的に主張し、客観的な証拠に基づいて交渉することが重要です。 -

弁護士費用特約の活用:

ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用負担を気にせずに専門家である弁護士に相談・依頼できます。指導停止線が関わる複雑な事案では、この特約の活用が極めて有効です。 -

不当な請求への対応:

もし相手方から不当に高い過失割合や賠償額を請求された場合でも、指導停止線に関する正しい知識と証拠に基づいて冷静に反論することが大切です。専門家のサポートが有効です。 -

証拠の重要性:

ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、実況見分調書などは、過失割合を判断する上で極めて重要な証拠となります。事故直後から意識して収集・保全しましょう。 -

専門家(弁護士)への相談の重要性:

指導停止線が関わる事故の過失割合判断は、法的な解釈と事実認定が複雑に絡み合います。以下のようなタイミングで、早期に交通事故に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。- 保険会社から提示された過失割合に納得がいかないとき。

- 相手方との交渉が難航しているとき、または相手方から不当な請求を受けていると感じるとき。

- ご自身のケガの治療や車両の修理など、事故後の対応に不安があるとき。

- 法的な手続き(調停、訴訟など)を視野に入れる必要があると感じたとき。

- 事故後なるべく早い段階で、今後の見通しや適切な対応についてアドバイスを受けたいとき。

この記事が、指導停止線が関わる交通事故でお悩みの方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。