突然の物損事故で、愛用の自転車が壊れてしまった…。「一体、修理代はいくらかかるのだろう?」「相手にちゃんと弁償してもらえる?」「自動車と自転車の接触事故だけど、修理代は全額出るの?」そんな不安や疑問で頭がいっぱいになっていませんか?

事故のショックに加え、相手方や保険会社との慣れないやり取りは大きなストレスです。特に、自転車の事故では、修理見積もりを取っても「その金額は高すぎる」と値切られたり、古い自転車だからと買い替え費用を低く見積もられたり、最悪の場合「自転車事故は全損扱いですね」と、十分な補償を受けられないケースも少なくありません。

「自転車事故の修理代請求ってどうすればいいの?」「どこで見積もりを取るのがベスト?(例えばあさひのような大手は?)」「車と自転車の接触事故で自転車を買い替える場合の相場は?」など、具体的な手続きが分からず、泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、諦める必要はありません。適切な知識を身につけ、正しい手順を踏めば、物損事故で壊れた自転車の修理代や買い替え費用を、相手方にしっかりと請求できます。さらに、多くの方が加入している自動車保険や火災保険などの「弁護士費用特約」を使えば、自己負担なく弁護士に相談・依頼し、交渉を有利に進めることも可能です。

この記事では、物損事故における自転車の修理代請求について、知っておくべき基本的な知識から、具体的な請求方法、保険会社との交渉術、そして弁護士費用特約の活用法まで、分かりやすく徹底解説します。

主要なポイント

- 事故直後の対応が重要: 警察への連絡、証拠写真の撮影、相手情報の確認は必須。

- 請求できる費用の範囲: 修理代だけでなく、関連費用(代替交通費、付属品、着衣損など)も請求可能。

- 修理代と時価額: 原則として低い方が賠償上限だが、交渉次第で修理代全額が認められることも。

- 過失割合の影響: 自転車側の過失が大きいと賠償額が減額されるため、適正な過失割合の主張が重要。

- 弁護士費用特約の活用: 自己負担なく弁護士に依頼でき、交渉を有利に進められる。

目次

1. 物損事故で自転車の修理代を請求する前に知っておくべき基本知識

物損事故で自転車の修理代を請求しようにも、何から手をつければ良いのか、そもそも何を請求できるのか分からない、という方も多いでしょう。このセクションでは、自転車の修理代請求における基本的な知識を解説します。事故後の適切な初動から、請求できる費用の範囲、過失割合や時価額といった重要な概念まで、まずはしっかりと基礎を押さえましょう。

- まず何をすべき?物損事故後の初期対応と証拠保全の重要性

- どこまで請求できる?物損事故における自転車修理代・関連費用の範囲

- 「物損事故 自転車 弁償」の基本|加害者に請求できる法的根拠とは?

- 過失割合はどう影響する?自転車側の過失で修理代が減額されるケース

- 修理できない?「自転車 事故 全損扱い」となる判断基準と対処法

- 修理代と時価額の関係|物損事故での自転車修理代・買い替え費用の適切な算出方法

1-1. まず何をすべき?物損事故後の初期対応と証拠保全の重要性

事故に遭った直後は、動揺してしまいがちですが、後の自転車の修理代請求をスムーズに進めるためには、冷静に初期対応を行うことが極めて重要です。特に、証拠となる情報を確実に保全することが、適正な賠償を受けるための鍵となります。

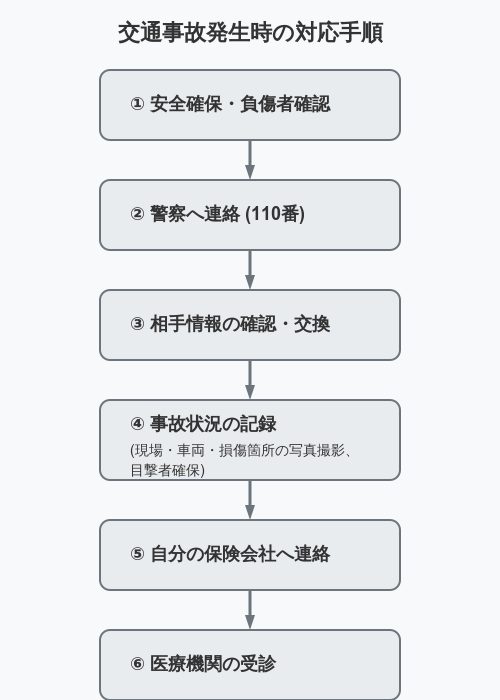

【事故直後の対応フロー】

- 安全確保と負傷者の確認:

- まず自身の安全を確保し、可能であれば事故車両(自転車、相手の車など)を安全な場所に移動させます。二次的な事故を防ぐことが最優先です。

- 相手方や同乗者、自身の怪我の有無を確認します。少しでも痛みや違和感があれば、軽視せずに後述する医療機関の受診を検討しましょう。物損事故だと思っていても、後から痛みが出て治療が必要になるケースもあります。

- 警察への連絡(必須):

- どんなに軽い物損事故に見えても、必ず警察(110番)に連絡してください。相手が「警察を呼ばないでほしい」「内密に済ませたい」と言ってきても、応じてはいけません。

- 警察への届け出がないと、事故があったことを公的に証明する「交通事故証明書」が発行されません。この証明書がないと、保険会社への請求手続きが非常に困難になったり、相手方が後になって事故の存在自体を否定したりするリスクがあります。

- 警察には、事故発生日時、場所、状況、損害の程度などを正確に伝えましょう。

- 相手情報の確認と記録:

- 相手方の情報を正確に確認し、記録することが不可欠です。後で連絡が取れなくならないよう、以下の情報を必ず入手しましょう。

- 氏名、住所、電話番号

- 相手車両のナンバープレート(写真撮影が確実)

- 相手方の情報を正確に確認し、記録することが不可欠です。後で連絡が取れなくならないよう、以下の情報を必ず入手しましょう。

- 事故状況の記録・証拠保全:

- 後の過失割合の判断や損害の立証に備え、できる限り多くの証拠を現場で収集します。

- 写真・動画撮影: スマートフォン等で、以下の点を様々な角度から撮影しましょう。

- 事故現場全体の状況(道路状況、信号、標識なども含めて)

- 衝突地点

- 双方の車両(自転車含む)の最終停止位置

- 自転車の損傷箇所(アップと全体像)

- 相手車両の損傷箇所

- ブレーキ痕(あれば)

- 目撃者の確保: もし事故の目撃者がいれば、協力を依頼し、氏名と連絡先を聞いておきましょう。証言は有力な証拠となることがあります。

- ドライブレコーダー: 自身や相手の車両にドライブレコーダーがあれば、映像の保存を確認・依頼します。周辺の店舗の防犯カメラ映像が有力な証拠になることもあります。

- 自身の保険会社への連絡:

- 自分が加入している自転車保険、自動車保険や傷害保険、火災保険などに事故の連絡を入れておきましょう。弁護士費用特約が使える場合、自転車の修理代請求に関する弁護士相談費用や依頼費用が補償される可能性があります。

- 医療機関の受診:

- 事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくいことがあります。見た目には分からなくても、後からむちうち等の症状が出ることがあります。念のため、早めに医療機関(整形外科など)を受診し、医師の診察を受けておくことをお勧めします。

- 診断書を取得しておけば、万が一後から痛みが出て人身部分の請求が必要になった場合にもスムーズに対応できます。

これらの初期対応と証拠保全をしっかりと行うことが、後の自転車の修理代請求を有利に進めるための第一歩となります。

【図解イメージ:事故後の対応フロー】

1-2. どこまで請求できる?物損事故における自転車修理代・関連費用の範囲

物損事故で相手方に請求できるのは、壊れた自転車の修理代だけではありません。事故によって発生した様々な損害についても、因果関係が認められれば請求できる可能性があります。どこまで請求できるのか、その範囲を正しく理解しておきましょう。

請求できる可能性のある主な損害項目は以下の通りです。

- 自転車本体の損害:

- 修理費用: 自転車の損傷を修理するために必要な費用です。部品代と技術料(工賃)が含まれます。原則として、事故前の状態に回復させる(原状回復)ための費用が認められます。後述する「時価額」との関係で、全額が認められないケースもあります。

- 評価損(格落ち損): 修理しても完全に元通りにならず、事故歴があることで自転車の市場価値が下落した場合に認められる損害です。ただし、自動車と比べて自転車の評価損が認められるケースは限定的で、特に高価なスポーツバイクや希少価値のある自転車などで検討されます。立証は容易ではありません。

- 買い替え差額: 修理が不可能(物理的全損)または修理費用が自転車の時価額を上回る(経済的全損)と判断された場合に、事故時の自転車の時価額に相当する金額が賠償されます。新車購入費用全額が認められるわけではなく、あくまで事故時点での事故に遭った自転車の価値(時価額)が基準となります。詳細は後述します。

- 自転車の付属品・装備品の損害:

- 事故によって自転車に取り付けていたヘルメット、サイクルコンピューター、ライト、鍵、カゴ、サドルバッグ、ウェア、シューズなどが破損した場合、これらの修理費用または(修理不能な場合は)時価額相当の買い替え費用も請求できる可能性があります。

- 購入時のレシートや製品情報が分かるものがあると、損害額の立証に役立ちます。ただし、これらも消耗品として減価償却が考慮される場合があります。

- 代車費用・代替交通費:

- 事故により自転車が使用できなくなり、修理期間中や買い替えまでの期間に、通勤や通学などで代替の交通手段(レンタサイクル、公共交通機関、タクシーなど)が必要になった場合、その実費相当額が請求できる可能性があります。

- ただし、「必要性」と「相当性」が認められる範囲に限られます。例えば、他に交通手段があるのに高額なタクシーを毎日利用した場合などは、全額が認められない可能性があります。レンタサイクルを利用する場合は、事前に相手方(保険会社)に相談しておくのが無難です。

- 請求には、レンタサイクルの領収書や交通費の記録など、支出を証明する書類が必要です。

- 休業損害(限定的):

- 通常、物損事故では休業損害は認められにくいですが、事故で自転車が使えなくなったことにより、仕事(例:自転車便、個人事業主の配達業務など)ができなくなり収入が減少した場合など、限定的な状況下では、その損害が認められる可能性がゼロではありません。ただし、物損事故における自転車の利用不能と休業損害の因果関係の立証は非常に困難です。怪我がない場合は、原則として認められないと考えた方が良いでしょう。

- その他の費用:

- 事故車両(自転車)の運搬費用: 事故現場から修理工場や自宅まで自転車を運搬する必要があった場合、その輸送費。

- 修理見積もり費用: 修理の見積もりを取るために費用が発生した場合、その費用が認められることがあります(ただし、修理を実施した場合は修理費用に含まれることが多い)。

- 廃棄費用: 全損となり、自転車を廃棄処分する必要が生じた場合の費用。

- 登録関連費用: 買い替えに伴い、新たに防犯登録などが必要になった場合の実費。

- 弁護士費用: 弁護士に依頼した場合の費用。後述する弁護士費用特約があれば自己負担なく賄えることが多いですが、特約がない場合でも、事案によっては損害額の一部として相手方に請求できる可能性があります(ただし、認められる範囲は限定的です)。

これらの費用を請求するには、それぞれ損害額を証明する書類(見積書、領収書、写真など)が必要になります。何が請求できるか不明な場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

1-3. 「物損事故 自転車 弁償」の基本|加害者に請求できる法的根拠とは?

物損事故で自転車が壊れた場合、なぜ加害者に修理代などの弁償を求めることができるのでしょうか? その根拠となるのが、民法に定められた「不法行為に基づく損害賠償請求権」です。

【根拠となる法律:民法 第709条】

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

簡単に言うと、「わざと(故意)または、うっかり(過失)によって、他人の物(この場合は自転車)を壊したり、権利を侵害したりした人は、それによって生じた損害(修理代など)を埋め合わせる(賠償する)責任がありますよ」ということです。

物損事故(自動車と自転車の接触事故など)の多くは、加害者側の不注意(前方不注意、安全確認義務違反などの過失)によって発生します。この「過失」によって、被害者の自転車という「財産(法律上保護される利益)」が壊されるという「損害」が発生したため、被害者は加害者に対して、民法709条に基づき、その損害の賠償、つまり自転車の修理代などの弁償を請求する権利があるのです。

請求の相手方は誰?

損害賠償を請求する相手は、原則として「加害者本人」です。しかし、加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、通常、その保険会社が加害者に代わって示談交渉の窓口となり、保険金の範囲内で賠償金を支払います。

ポイント:

- 加害者の「過失」によって損害が発生したことが賠償請求の前提です。

- 請求できるのは、事故と「相当因果関係」のある損害に限られます(事故がなければ発生しなかったであろう損害)。

- 請求権には「時効」があります。物損事故の場合、損害および加害者を知った時から3年、または事故発生時から20年で時効により請求権が消滅します。示談交渉が長引く場合などは注意が必要です。

この民法709条が、物損事故における自転車の修理代(弁償)請求の基本的な法的根拠となります。この権利があることを前提に、具体的な損害額や過失割合について交渉を進めていくことになります。

1-4. 過失割合はどう影響する?自転車側の過失で修理代が減額されるケース

物損事故における自転車の修理代請求で、非常に重要な概念が「過失割合」です。これは、発生した事故に対して、被害者と加害者のそれぞれにどれくらいの責任(過失・不注意)があったかを割合で示したものです。

例えば、「加害者:被害者 = 80:20」という場合、事故の主な原因は加害者にあるものの、被害者側にも20%の不注意があった、という意味になります。

なぜ過失割合が重要なのか?

過失割合は、最終的に受け取れる賠償金の額に直接影響します。被害者側にも過失があると判断された場合、その過失割合に応じて賠償金が減額される「過失相殺」というルールが適用されるからです。

【過失相殺の計算例】

- 自転車の修理代が10万円かかった

- 過失割合が「加害者:被害者 = 80:20」と認定された

この場合、被害者が請求できる修理代は、

10万円 × (100% – 被害者側の過失20%) = 8万円

となり、自身の過失分2万円は差し引かれます。

もし過失割合が「70:30」であれば7万円、「50:50」であれば5万円しか請求できなくなります。このように、過失割合が10%違うだけで、受け取れる金額が大きく変わってくるのです。

さらに、相手に損害が発生している場合は、自分の過失割合分の請求を受けることになります(したがいまして、相手の損害額次第で、こちらの過失割合が少なくても、こちらの支払の方が多いということがあります)。

自転車事故における過失割合の考え方

自動車と自転車の事故の場合、交通弱者保護の観点から、基本的には自動車側の過失が大きくなる傾向にあります。しかし、自転車側にも以下のような交通ルール違反や不注意があれば、過失割合が加算される可能性があります。

- 信号無視

- 一時停止無視

- 夜間の無灯火走行

- 右側通行

- 並進走行

- スマートフォン操作やイヤホン使用による前方不注意

- 急な進路変更や飛び出し

- 二人乗り

過失割合の決定プロセスと注意点

過失割合は、事故の状況(道路状況、信号の有無、双方の動きなど)に基づいて、過去の裁判例などを参考に決定されます。多くの場合、相手方の保険会社が過失割合を提示してきますが、その提示が必ずしも適切とは限りません。

保険会社は、自社の支払いを抑えるために、被害者(自転車側)の過失を実際よりも大きく見積もってくるケースがあります。相手方の提示する過失割合に疑問がある場合は、安易に同意せず、事故状況を示す証拠(写真、ドライブレコーダー映像、目撃者の証言など)に基づいて、しっかりと反論することが重要です。

【図解イメージ:過失割合による賠償額の変化】

このように、過失割合の交渉は賠償額を左右する非常に重要なポイントです。提示された過失割合に納得がいかない場合や、交渉が難しいと感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、証拠に基づいて適切な過失割合を主張し、交渉を有利に進めるサポートをしてくれます。

1-5. 修理できない?「自転車 事故 全損扱い」となる判断基準と対処法

物損事故で自転車が大きく壊れてしまった場合、「全損扱い」と判断されることがあります。全損には2種類あり、それぞれ意味合いと賠償の内容が異なります。

- 物理的全損:

- 文字通り、自転車が物理的に修復不可能なほど破壊されてしまった状態を指します。フレームが完全に折れてしまったり、主要部品が広範囲にわたって壊滅的なダメージを受けたりした場合などが該当します。

- この場合、修理は不可能であるため、賠償としては後述する「経済的全損」と同様に、自転車の時価額と買い替えに必要な諸費用が支払われることになります。

- 経済的全損:

- 自転車自体は物理的に修理可能であっても、その修理費用が自転車の事故時点での価値(時価額)を上回ってしまう状態を指します。

- 例えば、自転車の時価額が8万円なのに、修理代の見積もりが10万円だった場合、経済的全損と判断されます。

- この経済的全損と判断された場合が、修理代請求において問題となりやすいポイントです。なぜなら、賠償される金額は、原則として修理費用ではなく、自転車の時価額(この例では8万円)が上限となってしまうからです。

なぜ経済的全損だと修理代全額が出ないのか?

これは損害賠償の基本的な考え方である「損害の公平な分担」に基づきます。賠償の目的は、あくまで事故によって生じた「損害」を填補することにあります。時価額8万円の自転車のために10万円の修理費を支払うことは、被害者が事故前よりも経済的に得をする(8万円の価値のものが10万円かけて修理される)ことになり、損害以上の利益を与えることになるため、公平ではないと考えられているのです。

全損扱いになった場合の請求可能額

物理的全損または経済的全損と判断された場合、請求できるのは主に以下の項目です。

- 事故車両(自転車)の時価額: 事故発生時点での、その自転車と同種・同程度のものが中古市場でいくらで取引されているか、という客観的な価値が基準となります。

- 買い替え諸費用: 新しい自転車を購入する際に付随して必要となる費用です。

- 登録費用(防犯登録など)

- 消費税(時価額に含まれていない場合)

- 事故車両の廃棄費用(必要な場合)

- 事故車両の運搬費用(必要な場合)

- 付属品の損害: ヘルメットなど、自転車本体と同時に損壊した付属品の時価額。

全損でも修理して乗り続けたい場合の対応

経済的全損と判断されても、「愛着があるから、時価額以上の修理代がかかっても修理して乗り続けたい」と考える方もいるでしょう。しかし、原則として賠償額は時価額が上限となります。

ただし、以下のような特別な事情がある場合は、交渉次第で時価額を超える修理代の一部または全額が認められる可能性もゼロではありません。

- その自転車が限定モデルやヴィンテージ品で、市場での入手が極めて困難(代替性がない)。

- 被害者にとって特別な価値(思い出の品など)があり、それが客観的に認められる。

- 修理費用と時価額の差額が比較的小さい。

このような主張をする場合は、その根拠を明確に示す必要があり、交渉は難航しがちです。弁護士に相談し、法的な観点から主張を組み立ててもらうのが有効です。

全損の判断、特に経済的全損の判断基準となる「時価額」の算定は、保険会社と意見が対立しやすいポイントです。次の項目で、この時価額についてさらに詳しく見ていきましょう。

1-6. 修理代と時価額の関係|物損事故での自転車修理代・買い替え費用の適切な算出方法

物損事故における自転車の修理代請求で、最も重要なルールのひとつが「修理代と時価額の関係」です。原則として、「修理費用」と「事故時点での自転車の価値(時価額)」を比較して、低い方の金額が賠償額の上限となります。

【具体例】

- ケースA: 修理代 5万円、自転車の時価額 8万円

- → 修理代の方が低いので、賠償額は5万円(分損といいます)。

- ケースB: 修理代 10万円、自転車の時価額 8万円

- → 時価額の方が低いので、賠償額の上限は8万円(経済的全損のケース)。

このルールがあるため、「時価額」がいくらと評価されるかが、受け取れる賠償額を大きく左右します。

時価額とは?どうやって決まる?

時価額とは、簡単に言えば「事故に遭ったその自転車が、事故直前の時点でいくらの価値があったか」ということです。この評価方法には、主に以下の考え方があります。

- 再取得価格:

- 事故に遭った自転車と「同種・同程度・同年式」の中古自転車を、事故時点の中古市場で取得するのにいくらかかるか、という考え方です。これが民法上の基本的な損害額算定の考え方とされています。

- しかし、一般的なママチャリならともかく、特定のモデルのスポーツバイクなどでは、全く同じ中古品を見つけるのが難しい場合も多くあります。

- 再購入価格(新車価格)からの減価償却:

- 実務上、特に比較的新しい自転車や、中古市場で同等品が見つかりにくい自転車の場合には、新品で購入した時の価格(再購入価格)から、使用による価値の減少分(減価償却)を差し引いて時価額を算出する方法が用いられることもあります。

問題点:減価償却の計算方法

ここで問題となるのが「減価償却」の計算方法です。保険会社はしばしば、自転車の「法定耐用年数」である2年を基準に、機械的に減価償却計算を行い、時価額を低く算定しようとする傾向があります。

- 法定耐用年数とは: 税法上の資産管理のために定められた年数であり、実際の自転車の寿命とは異なります。

例えば、3年前に20万円で購入したロードバイクの場合、法定耐用年数2年を基準にすると、価値はほとんどゼロに近いと計算されてしまう可能性があります。しかし、丁寧にメンテナンスされた高品質なスポーツバイクであれば、3年程度ではまだまだ十分な価値があるのが実情です。

適切な時価額を主張するために

保険会社から提示された時価額が、実際の自転車の価値に見合わないと感じる場合は、以下の点を主張して反論する必要があります。

- 法定耐用年数2年は実態に合わない: 特にロードバイクなどのスポーツバイクは、一般的な自転車よりもはるかに耐久性が高く、実際の寿命はもっと長いことを主張します。メンテナンス記録などがあれば有利な材料になります。

- 市場価値の提示: 同様の自転車が中古市場でいくらで取引されているか、オークションサイトや中古販売サイトの情報を集めて提示します。

- 専門店の意見: 購入した自転車店や、専門知識のあるショップに見解を求めるのも有効です。

- 部品ごとの評価: フレーム、コンポーネント、ホイールなど、価値のある部品ごとに評価額を積み上げて時価額を主張する方法もあります(特に高額自転車の場合)。

時価額の算定は非常に専門的な判断が必要であり、保険会社との交渉も難航しやすいポイントです。提示された時価額や減価償却の計算に納得がいかない場合は、安易に同意せず、自転車の価値を正当に評価してくれるよう、弁護士などの専門家を通じて交渉することをお勧めします。

2. 物損事故での自転車修理代|交渉を有利に進め、満額回収を目指す具体的ステップ

物損事故における自転車修理代請求の基本的な知識を押さえたところで、次はいよいよ、適正な賠償額を確実に獲得するための具体的なステップに進みましょう。ここでは、修理見積もりの取り方から、保険会社との交渉術、自転車の買い替えが必要になった場合の対応、そして弁護士費用特約の活用法まで、実践的なノウハウを詳しく解説します。

- 「事故 自転車 修理見積もり」の正しい取り方|あさひ等、信頼できる店の選び方

- 保険会社との交渉術|自動車と自転車の接触事故で修理代をしっかり請求するポイント

- 自転車の買い替えが必要になったら?「事故 自転車 買い替え 相場」と請求時の注意点

- ロードバイク等、高額自転車の物損事故|修理代請求で注意すべきこと

- 弁護士費用特約を賢く活用!物損事故の自転車修理代請求を自己負担なく専門家に依頼

- 弁護士に依頼するメリット|示談交渉から裁判まで有利に進める

- 【まとめ】物損事故での自転車修理代|泣き寝入りせず弁護士に相談して適正額を獲得しよう

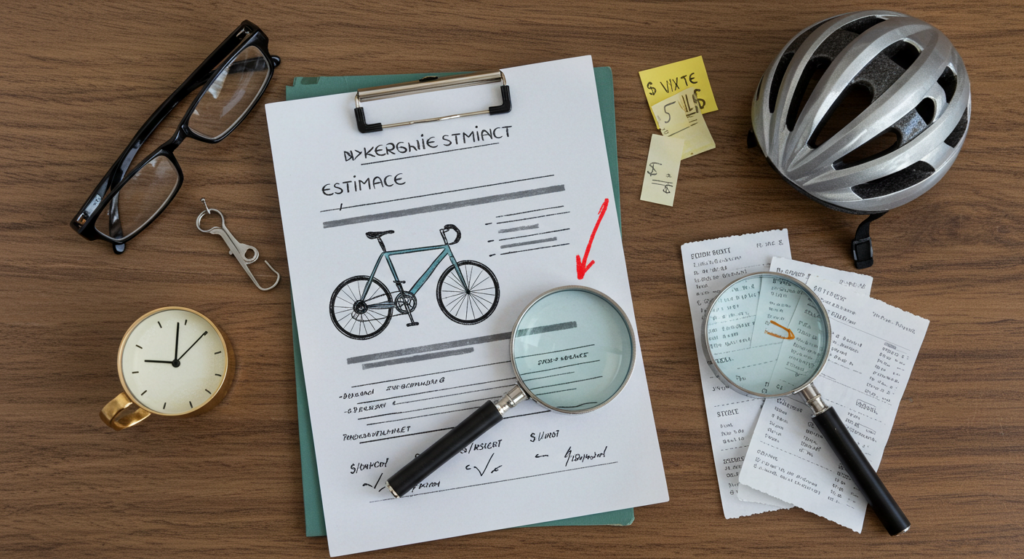

2-1. 「事故 自転車 修理見積もり」の正しい取り方|あさひ等、信頼できる店の選び方

物損事故で壊れた自転車の損害額を確定し、相手方に請求するための最も重要な証拠となるのが「修理見積書」です。この見積書の内容が、相手方(主に保険会社)との交渉の土台となります。したがって、信頼できる自転車店で、適切な内容の見積書を取得することが極めて重要です。

なぜ信頼できる店の見積もりが必要なのか?

- 客観的な損害額の証明: 保険会社は、提示された修理費用が妥当かどうかを厳しくチェックします。信頼できる専門店の詳細な見積書は、損害額の客観的な証明となり、交渉を有利に進める上で不可欠です。

- 隠れた損傷の発見: 一見軽微に見える事故でも、フレーム内部やホイールの歪みなど、専門家でなければ見抜けない損傷が発生していることがあります。信頼できる店であれば、こうした隠れた損傷も見逃さず、適切な修理内容を見積もってくれます。

- 保険会社との交渉力: 保険会社は、過去の事例から「この店の見積もりなら信頼できる」という認識を持っている場合があります。信頼性の高い店の見積書は、それ自体が交渉材料となり得ます。

信頼できる自転車店の選び方

どこで見積もりを取るのがベストかは、自転車の種類や状況によって異なりますが、以下の点を参考に選びましょう。

- 購入した自転車店:

- 自分の自転車のモデルや状態を最もよく把握している可能性が高いです。特に購入から日が浅い場合や、特殊なカスタムをしている場合は第一候補となります。

- 専門性の高い自転車店:

- ロードバイク、マウンテンバイクなどのスポーツバイクの場合、車種に特化した専門店での見積もりが望ましいです。フレーム素材(カーボン、アルミなど)やコンポーネントに関する専門知識があり、より正確な損傷診断と修理見積もりが期待できます。

- メーカー正規代理店:

- 特定メーカーの自転車であれば、正規代理店に依頼するのも良いでしょう。メーカー基準での修理や部品交換となり、信頼性が高いと判断されやすいです。

- 大手自転車チェーン店(サイクルベースあさひ等):

- サイクルベースあさひのような大手チェーン店は、事故対応の経験が豊富なスタッフが多く、保険会社とのやり取りに慣れているというメリットがあります。保険会社が求める形式に沿った、写真付きの詳細な見積書を作成してくれることが多いです。

- ただし、店舗によってはスポーツバイクへの専門性が高くない場合もあります。また、見積もり作成に基本料金が発生することがあるため、事前に確認が必要です。

見積書に必要な記載事項

保険会社に提出する見積書には、以下の項目が明確に記載されている必要があります。不備があると、再提出を求められたり、交渉が不利になったりする可能性があります。

- 発行日と有効期限: いつ作成された見積もりか。

- 自転車の情報: メーカー名、モデル名、車体番号など、自転車を特定できる情報。

- 損傷状況の詳細な説明: どの部分が、どのように壊れているのか、具体的な説明。損傷箇所の写真が添付されていると、より説得力が増します。

- 修理・交換が必要な部品の明細: 部品名、品番、単価、数量。

- 工賃(技術料)の内訳: 各作業項目ごとの工賃。

- 合計金額: 部品代と工賃の合計額。

- 発行した自転車店の情報: 店名、住所、電話番号、担当者名、店舗印。

複数の見積もりを取るメリット

可能であれば、複数の自転車店から見積もりを取ることをお勧めします。

- 適正価格の証明: 見積額に大きな差がなければ、それが適正な修理費用であることの裏付けになります。

- 交渉材料: 保険会社から「見積もりが高すぎる」と指摘された際に、「複数の店で見積もってもらったが、同程度の金額だった」と反論できます。

- 最適な修理方法の検討: 店によって修理方針が異なる場合があり、比較検討できます。

ただし、見積もり取得に費用がかかる場合もあるため、費用対効果を考えて判断しましょう。

保険会社が信頼する見積書の特徴

- 詳細かつ具体的: 損傷状況や修理内容が具体的に記述されている。

- 写真付き: 損傷箇所が明確に分かる写真が添付されている。

- 部品・工賃の明細が明確: 各項目の価格がきちんと記載されている。

- 信頼できる発行元: 実績のある専門店や大手チェーン店の正式な書類である。

適切な修理見積もりを取得することが、物損事故の自転車修理代請求における最初の重要なステップです。

2-2. 保険会社との交渉術|自動車と自転車の接触事故で修理代をしっかり請求するポイント

物損事故の相手が任意保険に加入している場合、自転車の修理代などの損害賠償に関する交渉は、相手本人ではなく、相手方の保険会社の担当者と行うことがほとんどです。保険会社は交通事故対応のプロであり、交渉を有利に進めるための知識と経験を持っています。対等に渡り合い、適正な賠償額を獲得するためには、いくつかの交渉術と心構えが必要です。

交渉相手(保険会社)の特徴を知る

- 支払額を抑えたい: 保険会社も営利企業であり、保険金の支払いをできるだけ抑えようとするインセンティブが働くことがあります。そのため、被害者側に有利な情報提供を積極的に行うことは期待できません。

- 知識と経験が豊富: 担当者は日々多くの事故案件を処理しており、法律知識や過去の判例、示談交渉のノウハウに精通しています。

- マニュアルに基づいた対応: 多くの場合、社内の基準やマニュアルに沿って査定や交渉を進めます。そのため、杓子定規な対応をされることもあります。

交渉を有利に進めるためのポイント

- 冷静かつ毅然とした態度で臨む:

- 事故の怒りや不満を感情的にぶつけても、交渉は有利に進みません。冷静さを保ち、感情的な対立を避けましょう。

- 一方で、保険会社の言いなりになる必要はありません。正当な権利は、根拠を示して毅然と主張する姿勢が重要です。

- 証拠に基づいて主張する:

- 交渉の基本は客観的な証拠です。「壊れた」「費用がかかった」というだけでなく、「なぜその修理が必要なのか」「なぜその金額が妥当なのか」を、写真や見積書などの証拠に基づいて具体的に説明しましょう。

- 事故状況や過失割合についても、警察の物件事故報告書、ドライブレコーダー映像、目撃者の証言など、客観的な証拠を提示することが重要です。

- 交渉の経緯を記録する:

- 保険会社の担当者との電話でのやり取りや、送られてきた書類は、すべて記録・保管しておきましょう。「いつ、誰が、何を言ったか」を記録しておくことで、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、交渉の矛盾点を指摘する材料にもなります。

- 電話での重要な合意事項は、書面(メールなど)で確認するように依頼するのも有効です。

- 安易に示談書にサインしない:

- 保険会社から提示された賠償額(示談金)に納得がいかない場合は、安易に示談書にサインしてはいけません。一度サインしてしまうと、原則としてその内容を覆すことは非常に困難になります。

- 提示額に疑問がある場合や、内容を十分に理解できない場合は、サインする前に必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

- 修理代や時価額、過失割合の根拠を確認する:

- 保険会社が提示する修理代の上限額(特に経済的全損の場合の時価額)や過失割合について、その算定根拠を具体的に説明するように求めましょう。

- 根拠が曖昧だったり、納得できなかったりする場合は、「法定耐用年数2年は実態に合わない」「この事故状況でこちらの過失がそんなに大きいはずがない」など、具体的な反論材料を用意して再交渉します。

- 複数の修理見積もりを提示する:

- 前述の通り、信頼できる複数の自転車店から見積もりを取得し、「これが適正な修理費用だ」と主張します。

- 譲歩できる点とできない点を明確にする:

- 交渉では、ある程度の譲歩が必要になる場面もあります。しかし、どこまで譲歩できて、どの点は絶対に譲れないのか、自分の中で明確なラインを決めておくことが重要です。

- 専門家(弁護士)への相談をためらわない:

- 交渉が難航している、提示額に納得できない、保険会社の対応が高圧的でストレスを感じる、といった場合は、迷わず弁護士に相談しましょう。

- 弁護士費用特約があれば、費用負担なく相談・依頼できます。弁護士が介入することで、保険会社の態度が変わり、交渉がスムーズに進むケースも少なくありません。

自動車と自転車の接触事故特有の注意点

- 力関係の差: 自動車対自転車の事故では、被害の程度に関わらず、どうしても自動車側(保険会社)の方が強い立場に立ちやすい傾向があります。個人で交渉すると不利な条件を押し付けられやすいことを念頭に置きましょう。

- 保険の仕組みの違い: 自動車には自賠責保険(強制保険)と任意保険がありますが、自転車の修理代などの「物損」は、原則として相手方の任意保険(対物賠償保険)から支払われます。相手が任意保険に未加入の場合は、加害者本人に直接請求する必要があり、交渉はさらに困難になります。

保険会社との交渉は、精神的にも時間的にも負担が大きいものです。ポイントを押さえて冷静に対応し、必要であれば早期に専門家の力を借りることが、適正な自転車修理代を獲得するための鍵となります。

2-3. 自転車の買い替えが必要になったら?「事故 自転車 買い替え 相場」と請求時の注意点

物損事故により自転車が「全損(物理的全損または経済的全損)」と判断された場合、修理ではなく買い替えのための費用が賠償されることになります。しかし、ここで注意したいのは、「新品の自転車を買うための費用全額」がそのまま支払われるわけではない、ということです。

買い替え費用の基本は「事故時点の時価額」

全損の場合に賠償されるのは、原則として「事故に遭った自転車の事故発生時点での価値(時価額)」です。これは、損害賠償が「事故前の状態に戻す」ことを目的としているためです。事故前の価値以上のものを手に入れるための費用まで加害者に負担させるのは公平ではない、という考えに基づきます。

つまり、請求できるのは「事故に遭った自転車と同等のものを中古市場で手に入れるために必要な金額」が基本となります。

「事故 自転車 買い替え 相場」の考え方

一言で「自転車の買い替え相場」と言っても、自転車の種類によって大きく異なります。

- 一般的な自転車(ママチャリ、シティサイクルなど):

- 相場: 新品でも1万円~5万円程度が中心です。

- 注意点: 購入からの経過年数や使用状況に応じて、減価償却により時価額は低く評価されがちです。例えば、5年前に3万円で購入したママチャリの場合、時価額は数千円程度と査定される可能性もあります。

- スポーツ自転車(ロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイクなど):

- 相場: 新品価格は10万円程度から、高価なものでは100万円を超えるものまで様々です。

- 特殊性: 一般的な自転車と比べて、価値の低下が緩やかな傾向があります。また、フレーム、コンポーネント、ホイールなどのパーツごとに価値があり、単純な年数だけで時価額を判断するのは適切ではありません。保険会社が一般的な自転車と同じ基準(法定耐用年数2年など)で時価額を低く見積もってくるケースが多く、特に争いになりやすいポイントです。

買い替えの必要性を証明する方法

保険会社に買い替え費用(時価額)を請求するためには、まず「修理が不可能である(物理的全損)」または「修理費用が時価額を上回る(経済的全損)」ことを客観的に示す必要があります。

- 修理不能証明書: 自転車専門店に依頼し、「物理的に修理が不可能である」旨の証明書を発行してもらいます。

- 修理見積書: 修理費用が時価額を上回ることを示すための見積書が必要です。

買い替え費用請求時の注意点

- 適正な時価額の主張:

- 保険会社から提示された時価額が低い場合は、前述(1-6)の通り、市場価格の調査結果や専門店の意見などを基に、適正な時価額を主張し、交渉します。特にスポーツバイクの場合は、安易に妥協せず、価値をしっかり立証することが重要です。

- 購入時の領収書や保証書:

- 事故に遭った自転車の購入時期や価格を証明するために、購入時の領収書や保証書は重要な証拠となります。保管しておきましょう。

- 同等品の情報収集:

- 事故に遭った自転車と同等のモデルが、現在いくらで販売されているか(新品・中古)を調べておくことも、時価額交渉の材料になります。

- グレードアップ費用は自己負担が原則:

- 買い替えにあたり、事故前の自転車よりもグレードの高い(高価な)モデルを購入した場合、その差額(グレードアップ分)は原則として自己負担となります。

- ただし、事故前のモデルが製造中止になっており、同等品が入手不可能な場合など、やむを得ない事情があれば、交渉次第で上位モデルとの差額の一部が認められる可能性も稀にあります。

- 買い替え諸費用の請求:

- 前述(1-5)の通り、時価額本体に加えて、買い替えに伴う登録費用や、事故車の廃棄費用などもあれば忘れずに請求しましょう。

自転車の買い替え費用請求は、時価額の評価を巡って保険会社と争いになることが多いです。特に高価な自転車の場合は、専門知識を持つ弁護士に相談しながら進めることを強くお勧めします。

2-4. ロードバイク等、高額自転車の物損事故|修理代請求で注意すべきこと

ロードバイク、マウンテンバイク、高級クロスバイクといった高額なスポーツ自転車の物損事故は、一般的な自転車事故と比べて、修理代や買い替え費用の請求において、特有の難しさや注意すべき点があります。保険会社との間でトラブルになりやすいポイントでもありますので、しっかり対策を練っておくことが重要です。

高額自転車の物損事故でトラブルになりやすい点

- 時価額評価の難しさ:

- 問題点: 高額自転車は、一般的な自転車と異なり、年数が経過しても価値が下がりにくい傾向があります。また、フレーム素材(カーボン等)、コンポーネント(ギアやブレーキのグレード)、ホイールなど、各パーツの価値も大きく影響します。しかし、保険会社は画一的な減価償却基準(法定耐用年数2年など)を適用しようとし、実際の価値よりも大幅に低い時価額を提示してくることが非常に多いです。

- 例: 5年前に50万円で購入したカーボンロードバイクが、保険会社の査定では数万円の価値しかない、と言われるケース。

- 保険会社の理解不足:

- 問題点: 保険会社の担当者が、スポーツバイクの構造や価値、パーツのグレードに関する専門知識を持っていない場合があります。そのため、修理費用の妥当性を理解してもらえなかったり、特殊なパーツの価値を正当に評価してもらえなかったりすることがあります。

- 評価損(格落ち損)の問題:

- 問題点: 高価なカーボンフレームなどは、一度損傷を受けると、たとえ修理しても強度や安全性が完全に元通りにならない可能性があり、自転車としての価値が下がってしまう(評価損)ことがあります。しかし、自動車と比べて自転車の評価損が賠償として認められるハードルは高く、保険会社は基本的に認めようとしません。

- カスタムパーツの扱い:

- 問題点: 購入後にホイールやハンドル、サドルなどを高価なパーツに交換(カスタム)している場合、そのパーツの価値を証明し、賠償額に含めてもらうための交渉が必要になります。購入時のレシートなど、価値を証明する資料が重要です。

- 専門的な修理技術の必要性:

- 問題点: カーボンフレームの修理など、高度で専門的な技術が必要な場合、対応できる自転車店が限られ、修理費用も高額になりがちです。保険会社から「そこまでの修理は必要ない」「もっと安い店で修理できるはずだ」などと反論される可能性があります。

高額自転車の修理代請求で注意すべきこと

これらの問題点を踏まえ、高額自転車の修理代等を請求する際には、以下の点に特に注意しましょう。

- 必ず専門知識のある自転車店で見積もりを取る:

- 購入店や、その車種・ブランドに詳しい専門店、スポーツバイク専門店に依頼しましょう。一般的な自転車店や大手チェーン店では、正確な損傷診断や適切な修理見積もりが難しい場合があります。

- 見積書には、損傷状況、必要な修理内容、交換部品のグレードや価格、工賃などを詳細に記載してもらいましょう。なぜその修理や部品交換が必要なのか、理由も明記してもらうとより説得力が増します。

- 購入時の価格や仕様を証明する資料を準備する:

- 購入時の領収書、保証書、カタログ、カスタムした場合のパーツの領収書など、自転車の価値や仕様を証明できる書類はすべて保管し、必要に応じて提示できるようにしておきます。

- 減価償却に関する反論材料を用意する:

- 保険会社が法定耐用年数2年を基に不当に低い時価額を提示してきた場合は、「スポーツバイクの実際の耐用年数はもっと長い」「同等の中古品が市場で高値で取引されている」といった具体的な根拠を示して反論します。中古市場の取引価格データなどが有効です。

- 評価損についても主張を検討する:

- 修理しても価値の下落が避けられないと考えられる場合は、評価損についても主張を試みる価値はあります。

- 安易に妥協せず、弁護士に相談する:

- 高額自転車の物損事故は、保険会社との主張が真っ向から対立しやすい典型的なケースです。提示された賠償額に納得できない場合や、交渉が難航する場合は、早い段階で交通事故、特に自転車事故に詳しい弁護士に相談することを強く推奨します。

- 弁護士は、自転車の価値を正当に評価するための証拠収集や主張構成をサポートし、保険会社と対等に交渉してくれます。弁護士費用特約があれば、費用負担の心配もありません。

大切な高額自転車に見合った適正な賠償を受けるためには、専門知識に基づいた準備と交渉が不可欠です。

2-5. 弁護士費用特約を賢く活用!物損事故の自転車修理代請求を自己負担なく専門家に依頼

「保険会社との交渉がうまくいかない」「提示された修理代や時価額が低すぎる」「過失割合に納得できない」…そんな時、頼りになるのが弁護士ですが、「弁護士に頼むとお金がかかるから…」とためらってしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、多くの方が加入している自動車保険や火災保険、傷害保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、原則として自己負担なく弁護士に相談・依頼することができます。この特約は、物損事故における自転車の修理代請求においても非常に強力な味方となります。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約、弁護士費用担保特約など、保険会社によって名称は異なります)とは、交通事故などの被害に遭い、相手方に損害賠償請求を行う際に必要となる弁護士費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)を、加入している保険会社が代わりに支払ってくれる制度です。

補償内容と上限額

補償される費用の範囲や上限額は、加入している保険契約によって異なりますが、一般的には以下のような内容になっていることが多いです。

- 法律相談料: 1事故あたり10万円まで

- 弁護士費用(着手金・報酬金・実費など): 1事故あたり300万円まで

この上限額があれば、自転車の物損事故に関する弁護士費用のほとんどをカバーできるケースが大半です。つまり、実質的な自己負担なしで、専門家である弁護士に交渉や手続きを任せることができるのです。

弁護士費用特約が使える条件

- 自分が被害者であること: 事故について、相手方に損害賠償請求をする立場である必要があります。

- 相手方に責任(過失)があること: 全く過失のない相手に請求する場合は使えません(ただし、少しでも相手に過失があれば使えることが多いです)。

- 保険会社が定める事故の範囲であること: 通常、自動車と自転車の接触事故はもちろん、自転車同士の事故や、歩行中の事故などでも利用できる場合があります(契約内容によります)。

物損事故でも使える?

はい、使えます。弁護士費用特約は、人身事故だけでなく、物損事故のみの場合でも利用可能です。自転車の修理代請求のように、損害額が比較的少額で弁護士に依頼することをためらいがちなケースでこそ、この特約のメリットは大きいと言えます。

弁護士費用特約を使うメリット

- 費用負担の心配がない: 最大のメリットは、高額になりがちな弁護士費用を心配することなく、専門家に依頼できる点です。

- 泣き寝入りを防げる: 費用を気にして諦めていたようなケースでも、弁護士に依頼して正当な権利を主張できます。

- より有利な解決が期待できる: 専門家である弁護士が介入することで、保険会社との交渉が有利に進み、適正な賠償額を獲得できる可能性が高まります。

- 精神的な負担の軽減: 面倒でストレスの多い保険会社との交渉を、すべて弁護士に任せることができます。

どうやって使うの?

- 自分の保険契約を確認: まず、ご自身やご家族が加入している自転車保険、自動車保険、火災保険、傷害保険などの契約内容を確認し、弁護士費用特約が付帯しているか確かめましょう。保険証券や契約のしおりを見るか、保険会社や代理店に直接問い合わせるのが確実です。

- 保険会社へ連絡: 特約が付帯していることが確認できたら、事故の状況を説明し、弁護士費用特約を利用したい旨を保険会社に伝えます。

- 弁護士を選ぶ: 保険会社によっては提携弁護士を紹介されることもありますが、自分で信頼できる弁護士を選んで依頼することも可能です。交通事故、特に自転車事故に詳しい弁護士を探しましょう。

- 弁護士に相談・依頼: 選んだ弁護士に連絡を取り、法律相談を受けます。依頼することになれば、弁護士から保険会社に必要な手続きを行ってもらえます。

注意点

- 利用しても等級は下がらない: 弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。安心して利用できます。

- 家族の特約が使える場合も: 自分自身の保険に特約が付いていなくても、同居の家族や別居の未婚の子などが加入する保険の特約が利用できる場合があります。諦めずに確認してみましょう。

弁護士費用特約は、物損事故の被害者にとって非常に心強い制度です。自転車の修理代請求で困ったら、まずはご自身の保険契約を確認し、この特約の活用を積極的に検討してみてください。

2-6. 弁護士に依頼するメリット|示談交渉から裁判まで有利に進める

物損事故の自転車修理代請求において、弁護士に依頼することには、単に面倒な手続きを代行してもらう以上の、多くの具体的なメリットがあります。特に、保険会社との交渉が難航している場合や、提示された条件に納得できない場合には、弁護士の存在が解決への大きな力となります。

弁護士に依頼する主なメリット

- 適正な賠償額を獲得できる可能性が高まる:

- 専門知識に基づく交渉: 弁護士は、交通事故に関する法的な知識、過去の判例、保険実務に精通しています。保険会社が提示する過失割合や時価額が不当に低い場合、法的な根拠や証拠に基づいて的確に反論し、適正な賠償額(自転車修理代、買い替え費用、関連費用など)を算定・請求してくれます。

- 粘り強い交渉力: 保険会社は、被害者本人が相手だと強気な交渉をしてくることがありますが、法律の専門家である弁護士が相手となると、態度を軟化させ、より真摯に対応する傾向があります。弁護士は、被害者の代理人として粘り強く交渉し、安易な妥協をしません。

- 増額事例多数: 弁護士が介入したことで、保険会社の当初提示額から大幅に賠償額が増額したという事例は少なくありません。特に、時価額が争点となりやすい高額自転車のケースでは、弁護士による適切な評価と主張が大きな効果を発揮します。

- 交渉のストレスや手間から解放される:

- 窓口の一本化: 弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社とのやり取りはすべて弁護士が窓口となって行います。被害者自身が直接、担当者と何度も電話で話したり、書類を作成したりする必要がなくなり、精神的な負担や時間的な拘束から解放されます。

- 冷静な対応: 事故の当事者同士では感情的になりがちな交渉も、弁護士が間に入ることで冷静かつ客観的に進めることができます。

- 法的に不利な状況を回避できる:

- 適切な証拠収集と主張: 事故直後から弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めるべきか、どのように主張を組み立てるべきか、的確なアドバイスを受けられます。これにより、後々不利な状況に陥るリスクを減らすことができます。

- 示談内容のチェック: 保険会社から提示される示談書の内容には、被害者にとって不利な条項が含まれている可能性もあります。弁護士が事前に内容を厳しくチェックし、不利な条件で合意してしまうことを防ぎます。

- 示談交渉が不成立の場合でも安心(訴訟対応):

- 示談から訴訟へ: 万が一、保険会社との示談交渉が決裂した場合でも、弁護士に依頼していれば、スムーズに調停や訴訟(裁判)といった法的手続きに移行できます。

- 訴訟遂行: 弁護士は、訴訟に必要な書類の作成、裁判所への出廷、法廷での主張・立証活動など、複雑な裁判手続きをすべて代理人として行ってくれます。個人で裁判を起こすのは非常にハードルが高いですが、弁護士がいれば安心です。

- 弁護士費用特約で費用負担を軽減できる:

- 前述の通り、弁護士費用特約があれば、これらのメリットを原則自己負担なく享受できます。

弁護士に依頼するタイミング

弁護士に相談・依頼するのに「早すぎる」ということはありません。むしろ、早い段階で相談する方がメリットは大きいです。

- 事故直後: 証拠収集や初期対応についてアドバイスがもらえる。

- 保険会社から連絡があった時: 今後の対応方針を相談できる。

- 保険会社から賠償額や過失割合が提示された時: その内容が妥当かチェックしてもらえる。

- 交渉が行き詰まった時: 状況を打開するための具体的な策を講じてもらえる。

物損事故だからといって弁護士への相談をためらう必要はありません。特に自転車の修理代や買い替え費用で納得のいかない点がある場合、弁護士費用特約の有無を確認の上、一度専門家である弁護士に相談してみることを強くお勧めします。

2-7. 【まとめ】物損事故での自転車修理代|泣き寝入りせず弁護士に相談して適正額を獲得しよう

物損事故で大切な自転車が壊れてしまった際の修理代請求について、基本的な知識から具体的な対応ステップまで解説してきました。最後に、確実に適正な賠償を受けるための重要なポイントをまとめます。

- 初期対応と証拠保全が最重要: 事故直後の冷静な対応(警察への連絡、相手情報確認、写真撮影など)が、後の交渉を大きく左右します。

- 請求できる費用を把握する: 自転車の修理代だけでなく、付属品の損害、代替交通費、買い替え諸費用なども請求できる可能性があります。

- 修理費と時価額の関係を理解する: 賠償額は、修理費と時価額の低い方が上限となるのが原則ですが、時価額の評価については交渉の余地があります。

- 過失割合は賠償額に直結: 保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにせず、証拠に基づいて適正な割合を主張することが重要です。

- 高額自転車は特に注意: 時価額評価や保険会社の理解不足など、特有の問題点があるため、専門知識に基づいた対応が必要です。

- 信頼できる見積書を取得する: 専門性の高い自転車店で、詳細な見積書を作成してもらいましょう。

- 保険会社との交渉は冷静かつ毅然と: 感情的にならず、証拠に基づいて論理的に主張し、安易に示談書にサインしないことが大切です。

- 弁護士費用特約を最大限に活用: 自己負担なく弁護士に相談・依頼できる強力な味方です。加入状況を確認し、積極的に利用しましょう。

- 泣き寝入りしない: 「面倒だから」「少額だから」と諦めずに、正当な権利を主張しましょう。

物損事故における自転車の修理代請求は、専門的な知識や交渉力が必要となる場面が多くあります。保険会社の提示額が低かったり、対応に納得がいかなかったりしても、「仕方ない」と諦めてしまうのは非常にもったいないことです。

弁護士費用特約があれば、費用負担の心配なく、専門家である弁護士に相談し、交渉を任せることができます。もし特約がない場合でも、初回相談は無料で行っている事務所も多くあります。

大切な自転車への損害に対する正当な補償を受けるために、そして煩わしい交渉のストレスから解放されるために、まずは一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。