左折しようとする際、なぜか無意識に一度右にハンドルを切ってしまう…。通称「あおりハンドル」または「右振り左折」と呼ばれるこの運転、あなたやあなたの周りのドライバーに心当たりはありませんか?実はこの行為、多くの場合、道路交通法違反であり、事故を誘発する非常に危険な運転習慣なのです。最近、街中でこのような運転が増えたと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

「狭い道だから仕方ない」「大型トレーラーだってやっている」「なんとなくかっこいいから」といった声も聞かれますが、これらは危険な誤解です。実際には、運転が下手、つまり車両感覚が未熟なために行われることが多く、決して推奨される運転ではありません。「ハンドルを右に切ると左に曲がる」なんてことは物理的にありえず、単に危険な大回りをしているに過ぎないのです。

そして最も恐ろしいのは、このあおりハンドルが原因で事故が発生した場合、過失割合が極めて高く認定されるリスクがあることです。場合によっては9割以上の過失、つまり賠償責任のほとんどを負わされる可能性も否定できません。

この記事では、あおりハンドル事故の危険性、なぜそのような運転をしてしまうのか、そして最も重要な過失割合の考え方や、万が一事故に巻き込まれた場合に非常に役立つ「弁護士費用特約」の活用法について、最新の情報や判例を交えながら、徹底的に解説します。交通事故で後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。

主要なポイント

- あおりハンドル(右振り左折)の定義とその危険性、道路交通法違反にあたる理由

- ドライバーがあおりハンドルをしてしまう心理的要因や誤解

- あおりハンドルが原因で発生した事故における過失割合の基本的な考え方と、具体的な事故類型(自転車・バイク巻き込み等)での認定傾向

- 事故発生時の対処法と弁護士費用特約の活用法

目次

1. 危険なあおりハンドル事故の過失割合の基本的な考え方

まず、多くのドライバーが「癖」として片付けてしまいがちな「あおりハンドル」が、具体的にどのような運転を指し、なぜそれほどまでに危険視され、事故につながりやすいのか、そして事故が起きた場合の過失割合の基本的な考え方について詳しく見ていきましょう。この危険な運転行為の実態を知ることが、安全運転と万が一の事故への備えの第一歩となります。

- 1-1. 「あおりハンドル(右振り左折)」とは?なぜ危険視されるのか?

- 1-2. あおりハンドルはなぜ増えた?無自覚に行うドライバーが多い理由

- 1-3. 「あおりハンドルはかっこいい」は大きな誤解!事故を誘発する危険性

- 1-4. あおりハンドルは運転が下手な証拠?車両感覚の鈍さが原因か

- 1-5. 明確な違反行為!あおりハンドルと道路交通法の関係

- 1-6. あおりハンドル事故における過失割合の基本的な算定方法

1-1. 「あおりハンドル(右振り左折)」とは?なぜ危険視されるのか?

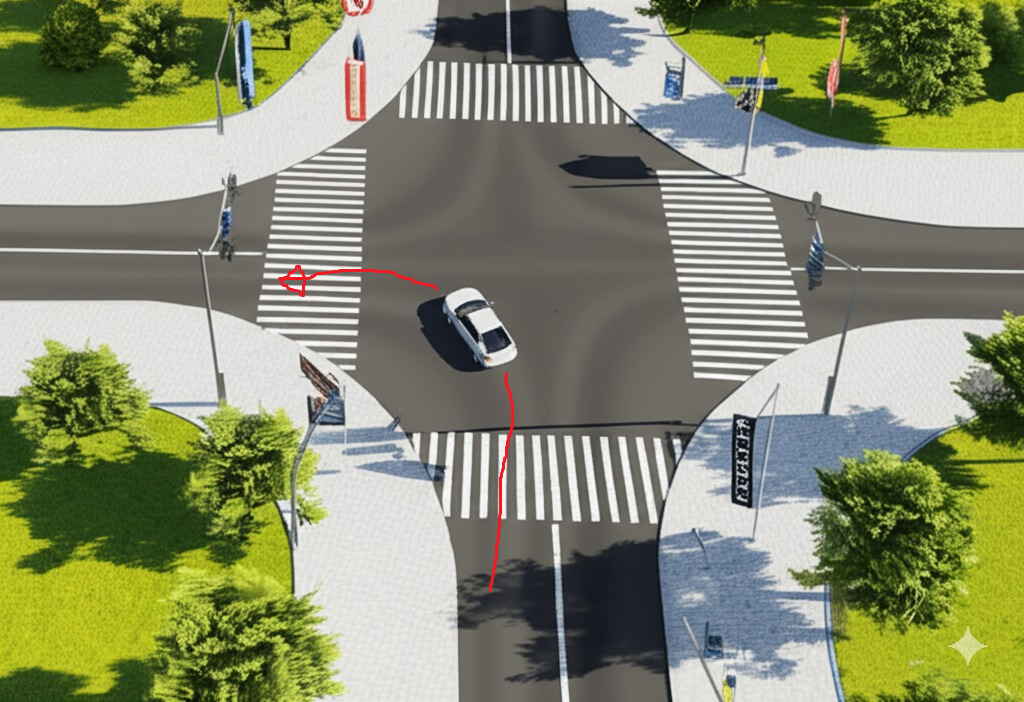

「あおりハンドル」とは、主に交差点を左折する際に、一度ハンドルを右方向に切って車体を右に振って(膨らませて)から、改めて左にハンドルを切って曲がる運転行為を指します。「右振り左折(みぎふりさせつ)」とも呼ばれます。

なぜこの運転が危険視されるのでしょうか?理由は複数あります。

- 後続車・対向車への誤解: 左ウインカーを出しているにも関わらず、車体が右に動くため、後続車や対向車は「右折するのか?」「進路変更か?」と誤解しやすくなります。特に後続のバイクやすり抜けをしようとする自転車にとっては、突然進路を塞がれる形となり、追突や接触事故の原因となります。

- 左側面の死角: 右に膨らむことで、車両の左側面、特に後方の死角が大きくなります。左後方から直進してくる自転車や歩行者を見落とし、巻き込んでしまうリスクが格段に高まります。

- 予期せぬ動き: 周囲の交通参加者(車、バイク、自転車、歩行者)にとって、左折する車が右に膨らむ動きは予測しづらく、回避行動が遅れがちになります。

- 大回りによる危険: 必要以上に大回りすることで、対向車線にはみ出したり、横断歩道上の歩行者を危険に晒したりする可能性もあります。

このように、あおりハンドルは周囲の交通に混乱と危険をもたらす、避けるべき運転行為なのです。

1-2. あおりハンドルはなぜ増えた?無自覚に行うドライバーが多い理由

「あおりハンドルをする車が増えた」と感じる背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 無自覚なドライバーの多さ: 最も大きな要因は、多くのドライバーが自身のあおりハンドルに無自覚である点です。運転免許を取得してから長年、それが当たり前の運転方法だと思い込んでいるケースも少なくありません。

- 車両感覚の未熟さ: 後述しますが、運転技術、特に車両感覚(特に左側の幅や内輪差)が未熟なために、無意識にマージンを取ろうとして右に膨らんでしまうドライバーがいます。

- ミニバンやSUVの普及: 車体が大きく、視界も乗用車とは異なるミニバンやSUVが増えたことも一因かもしれません。これらの車種で車幅感覚を掴みきれず、結果的にあおりハンドルになってしまう可能性があります。

- 誤った情報の拡散: インターネットやSNSなどで、「あおりハンドル=運転が上手い」といった誤った情報や、「大型車の真似」といった勘違いが広まっている可能性も否定できません。

- 教習所での指導不足(過去): 現在の教習所では安全な左折方法が指導されていますが、過去には指導が徹底されていなかった可能性や、免許取得後に自己流の運転が身についてしまった可能性も考えられます。

実際に道路を走行すると、あおりハンドルを行っている車はしばしば見られますので、決して珍しい運転ではないことがうかがえます。しかし、その多くが無自覚であるため、危険性が認識されにくく、改善が進まないという問題があります。

1-3. 「あおりハンドルはかっこいい」は大きな誤解!事故を誘発する危険性

一部のドライバー、特に若い男性などに、「あおりハンドルはかっこいい」という誤解が見られます。これは、レーシングカーがサーキットでコーナーを曲がる際に使う「アウト・イン・アウト」という走行ラインと混同しているケースが多いようです。

アウト・イン・アウトとは?

コーナー進入時に外側(アウト)に寄り、コーナー中間点(クリッピングポイント)で内側(イン)に付き、コーナー脱出時に再び外側(アウト)に膨らむライン取りのこと。これはサーキットのような閉鎖された安全な環境で、最も効率よく速くコーナーを抜けるための高等テクニックです。

しかし、公道でのあおりハンドルは、このアウト・イン・アウトとは全く異なります。

- 目的が違う: アウト・イン・アウトは速く走るための技術ですが、公道でのあおりハンドルは多くの場合、単に曲がりきれない、あるいは危険な自己満足のためです。

- 状況が違う: サーキットと違い、公道には対向車、後続車、自転車、歩行者など、予測不能な要素が多数存在します。

- 実際の動き: 公道でのあおりハンドルは、多くの場合「アウト・イン・アウト」ではなく、単に外側に膨らんで(アウト)、そのまま外側を回る(アウト)、つまり「アウト・アウト・アウト」のような、ただの大回りになっていることがほとんどです。これは非効率的で、かつ危険なだけです。

むしろ、あおりハンドルは以下のような理由で「かっこ悪い」「危険」と認識されるべきです。

- 運転が未熟に見える: 車両感覚が掴めていない、スムーズなハンドル操作ができないことの表れと見なされます。

- 周囲への配慮がない: 他の交通参加者のことを考えない、自己中心的な運転と捉えられます。

- 事故リスクが高い: スマートで安全な運転とは対極にある、危険な運転です。

「かっこいい」という理由であおりハンドルを行うのは、重大な事故を引き起こしかねない、極めて危険な勘違いであると断言できます。

1-4. あおりハンドルは運転が下手な証拠?車両感覚の鈍さが原因か

「あおりハンドルはかっこいい」という誤解とは逆に、専門家からは「あおりハンドル(あおり左折)をする本当の理由は、実は『下手だから』にほかならない」という厳しい指摘がなされています。

これは、以下の様な運転技術の未熟さや車両感覚の鈍さに起因すると考えられます。

- ハンドル操作のタイミング・量が不適切: 左折に適したタイミングで、適切な量のハンドルを切ることができない。

- ハンドル操作速度が遅い: スムーズにハンドルを回せないため、曲がり始めるのが遅れ、結果的に大回りになる。

- 車両感覚(特に左側と内輪差)の鈍さ:

- 左側車幅感覚の欠如: 車の左側が縁石や壁にどれだけ寄っているか正確に把握できず、接触を恐れて過剰に右に避けてしまう。特に、運転席から遠い左前の感覚は掴みにくいものです。

- 内輪差の理解不足・過大評価: 左折時に後輪が前輪より内側を通る「内輪差」を過剰に意識しすぎたり、普通車ではほとんど問題にならないレベルの内輪差のために、必要以上に大回りしてしまう。

- 速度調整の失敗: 左折前に十分に速度を落とせていないため、速いスピードのまま曲がろうとして膨らんでしまう。

教習所の指導員によると、特に免許取り立ての初心者や運転に不慣れなドライバーにこの傾向が見られるとのことですが、長年運転しているベテランドライバーであっても、自己流の運転が癖になり、正しい車両感覚が身についていない場合は、無意識にあおりハンドルを行っている可能性があります。

つまり、あおりハンドルは決して高度なテクニックではなく、むしろ運転技術の未熟さを露呈する行為である場合が多いのです。この事実を認識することが、あおりハンドルをなくすための第一歩となります。

1-5. 明確な違反行為!あおりハンドルと道路交通法の関係

あおりハンドル(右振り左折)は、単に「危ない運転」「マナー違反」というだけでなく、明確な道路交通法違反にあたる可能性が高い行為です。根拠となるのは、道路交通法第34条第1項です。

道路交通法 第34条(左折又は右折)第1項

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

この条文は、安全な左折方法の基本原則を定めています。あおりハンドルがなぜこの規定に違反するのか、具体的に見ていきましょう。

- 「できる限り道路の左側端に寄り」に違反: あおりハンドルは、左折する前に一度右に膨らむ行為です。これは、事前に「できる限り道路の左側端に寄る」という義務に明確に反しています。むしろ、左側端から離れる動きをしてしまっています。

- 「できる限り道路の左側端に沿つて」に違反: 右に膨らんでから左に曲がる軌道は、「道路の左側端に沿って」いるとは言えません。不必要に大回りする軌道となり、この規定にも違反します。

- 「徐行しなければならない」に違反の可能性: あおりハンドルをするドライバーの中には、左折前の十分な減速を怠り、比較的速いスピードのまま曲がろうとするケースが見られます。「徐行」とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」を言います。安全確認が不十分なまま、徐行とは言えない速度であおりハンドルを行う場合、この徐行義務にも違反します。

つまり、あおりハンドルは、道路交通法が定める安全な左折方法の原則である「キープレフト(左側寄り)」と「スローイン(徐行進入)」の両方に反する可能性が高いのです。

さらに注意すべき違反:合図不履行

あおりハンドルの際、一度右にハンドルを切ることで、点滅させていた左ウインカー(方向指示器)がキャンセルされてしまうことがあります。ウインカーが消えた状態のまま左折すれば、周囲の車両等に左折の意思を伝えられません。これは「合図不履行」という別の道路交通法違反(第53条)にあたります。合図なしの左折は非常に危険であり、事故発生時の過失割合においても、極めて不利な要素となります。

罰則について

上記の道路交通法第34条第1項(左折方法)違反は、二万円以下の罰金又は科料に処されます(道路交通法第121条第1項第8号)。

検挙されるかどうかは現場の状況や警察官の判断にもよりますが、法律違反であることに疑いの余地はありません。

1-6. あおりハンドル事故における過失割合の基本的な算定方法

万が一、あおりハンドルが原因で事故が発生してしまった場合、当事者間で最も争点となるのが「過失割合」です。過失割合とは、発生した交通事故に対する各当事者の不注意(過失)の度合いを割合で示したものです。この割合に基づいて、損害賠償額が決定されます(過失相殺)。

過失割合の基本的な考え方

交通事故の過失割合は、過去の膨大な裁判例を基に類型化された「基本過失割合」をベースに、個別の事故状況(修正要素)を加味して判断されます(別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」参照)。

- 基本過失割合: 事故の類型(例:交差点での右折車と直進車の事故、追突事故など)ごとに、典型的な状況を想定した基本的な過失割合が定められています。

- 修正要素: 実際の事故状況に応じて、基本過失割合を増減させる要素です。例えば、速度違反、脇見運転、ウインカーの有無、道路状況(見通しの良し悪しなど)、当事者の属性(子供や高齢者など)といった様々な要素が考慮されます。

あおりハンドルが過失割合で不利になる理由

あおりハンドルによる事故の場合、あおりハンドルを行った側の過失割合が非常に高く認定される傾向にあります。その理由は以下の通りです。

- 「単車と四輪車との事故」のうち、「交差点における左折車と直進車との事故」「直進単車と左折四輪車との事故」では、四輪車のあおりハンドルは、「大回り左折」として、単車の過失割合がー10になります(別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」213図、214図)。

- 「交差点における左折四輪車と直進自転車との事故」「同一方向の直進自動車と左折四輪車との事故」では、四輪車のあおりハンドルは、「大回り左折」として、自転車の過失割合がー10になります(別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」289図、290図)。

- 明確な法令違反: 上記1-5で解説した通り、あおりハンドルは道路交通法第34条第1項(左折方法)に違反する行為です。法令違反の事実は、過失割合の判断において非常に不利な要素となります。

- 予測困難な危険な挙動: 左ウインカーを出しながら右に膨らむ動きは、他の交通参加者にとって予測が困難であり、回避行動を取ることを著しく難しくさせます。このような危険な挙動を作り出した点が高く評価されます。

- 著しい不注意(「著しい過失」・「重過失」): あおりハンドルは、単なる不注意(過失)にとどまらず、「通常人であれば容易に危険を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と危険な行為を行った」として、「著しい過失」や、場合によっては「重過失」と評価される可能性があります。これらは過失割合を大幅に加算させる修正要素です。

- あおりハンドル自体が直接これらの定義に当てはまるわけではありませんが、その危険性の高さから、事故態様によってはこれらに匹敵するほどの不注意があったと評価される可能性があります。

あおりハンドル事故では、多くの左折巻き込み事故の場合(あおりハンドルによる事故で最も典型的なパターンです)、他の修正要素にもよりますが、あおりハンドルをした側が8割~9割、場合によってはほぼ10割に近い過失を負うことになるのです。軽い気持ちで行った「癖」が、事故の際には重大な責任問題に発展することを、肝に銘じておく必要があります。

2. あおりハンドル事故における過失割合と弁護士相談の重要性

ここまでは、あおりハンドルの基本的な危険性や法令違反、過失割合の基本的な考え方について見てきました。ここからは、さらに踏み込んで、具体的な事故のケースにおける過失割合の争点や、トレーラーのような大型車との違い、そしてもしあなたが事故の当事者(特に被害者)となった場合に、どのように対処すべきか、特に弁護士費用特約を活用した弁護士への相談がいかに重要かを解説していきます。適切な知識と備えが、万が一の際にあなたを守ります。

- 2-1. 自転車・バイクとの事故における過失割合 – あおりハンドルは著しく不利に

- 2-2. トレーラーの左折とは違う!乗用車のあおりハンドル事故の過失割合

- 2-3. 狭い道でのあおりハンドル事故、過失割合への影響は?

- 2-4. ドライブレコーダーが証拠に!あおりハンドル事故の過失割合立証

- 2-5. 「ハンドルを右に切ると左に曲がる」は嘘?正しい左折方法とは

- 2-6. 弁護士費用特約をフル活用!あおりハンドル事故で弁護士に依頼するメリット

- 2-7. 【まとめ】あおりハンドル事故の過失割合に納得できない場合は弁護士へ相談を

2-1. 自転車・バイクとの事故における過失割合 – あおりハンドルは著しく不利に

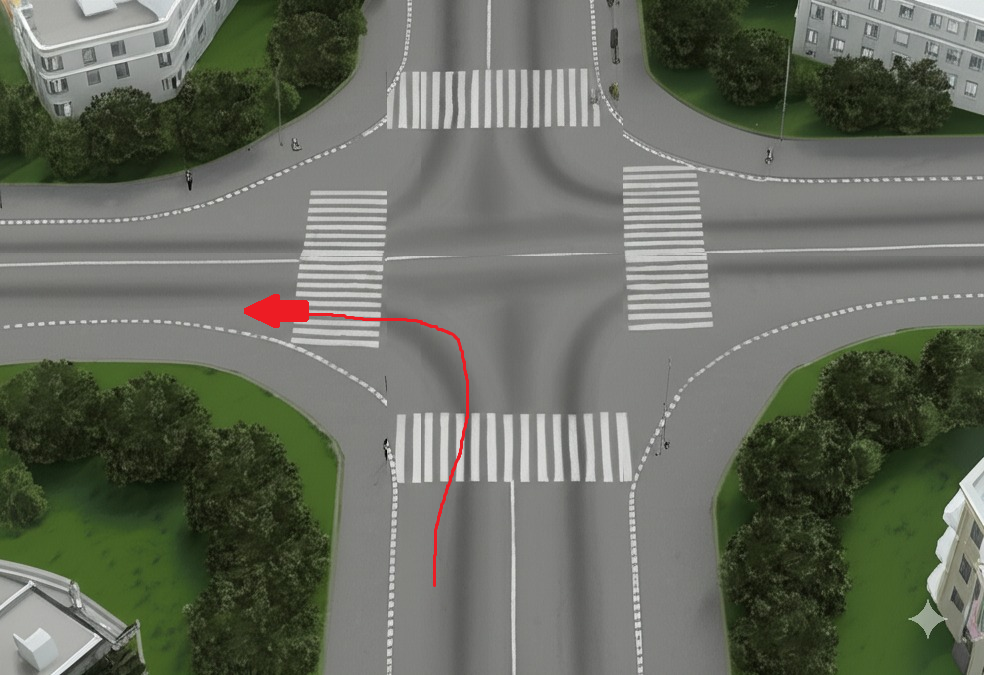

あおりハンドルによる事故で最も典型的なパターンの一つが、左後方から直進してくる自転車やバイクを巻き込む事故です。

基本的な過失割合(あおりハンドルがない場合)

通常の左折時に、左後方から直進してきた自転車やバイクを巻き込んだ場合の基本過失割合は、例えば以下のようになります(状況により異なります)。

- 四輪車と自転車: 四輪車 90% : 自転車 10%(別冊判例タイムズ38号・289図)

- 四輪車とバイク: 四輪車 80% : バイク 20%(別冊判例タイムズ38号・213図)

これは、左折する四輪車には後方確認義務や安全確認義務がある一方、直進する自転車やバイクにも前方不注意などの過失が問われるためです。

あおりハンドルがあった場合の過失割合

しかし、四輪車があおりハンドル(右振り左折)をしていた場合、状況は一変します。あおりハンドルは上記1-6で述べたように、「大回り左折」と評価されるため、自転車・バイク側の過失割合が-10%となります(四輪車側に10%の過失を加算するのと同じです)。

- 合図不履行も加わるとさらに不利: もし、あおりハンドルによって左ウインカーがキャンセルされ、合図遅れ・合図なしの状態で巻き込み事故を起こした場合、さらに5%~10%程度の過失が加算される可能性があります。

- 結果として9割以上の過失も: これらの修正要素が加わることで、あおりハンドルによる巻き込み事故では、四輪車側の過失割合が90%~100%(つまり全面的過失)と認定されるケースが多くなります。

なぜ過失が高くなるのか?

あおりハンドルによる巻き込み事故で、四輪車側の過失がこれほど高く評価される理由は、以下の複合的な要因によります。

- 左折方法違反(道交法34条1項): 法令で定められた安全な左折方法を遵守していない。

- 合図不履行違反(道交法53条)の可能性: 左折の意思表示を怠っている、または途中でやめている。

- 安全確認義務違反: 右に膨らむことで死角が増え、左後方の安全確認が不十分になりやすい。

- 予測不能な挙動: 自転車やバイク側からすれば、左折車が右に膨らむことは予測困難であり、回避が難しい。

- 信頼の原則の裏切り: 交通社会では、他の車両は交通法規に従って行動するという「信頼の原則」があります。あおりハンドルはこの信頼を裏切る行為です。

- 別冊判例タイムズ38号では、「大回り左折」(あおりハンドル)につき、「後行する単車に誤解を与える要素が大きく、四輪車がこのような左折をする場合には、一層の注意が必要である。」「後行の自転車に誤解を与える要素が大きく、四輪車がこのような左折をする場合は一層の注意が必要である。」とされています。

このように、あおりハンドルによる自転車・バイクの巻き込み事故は、運転者にとって極めてリスクの高いものであり、ひとたび事故を起こせば、刑事責任(過失運転致死傷罪)だけでなく、民事上も大きな過失割合で損害賠償責任を負う可能性が高いのです。

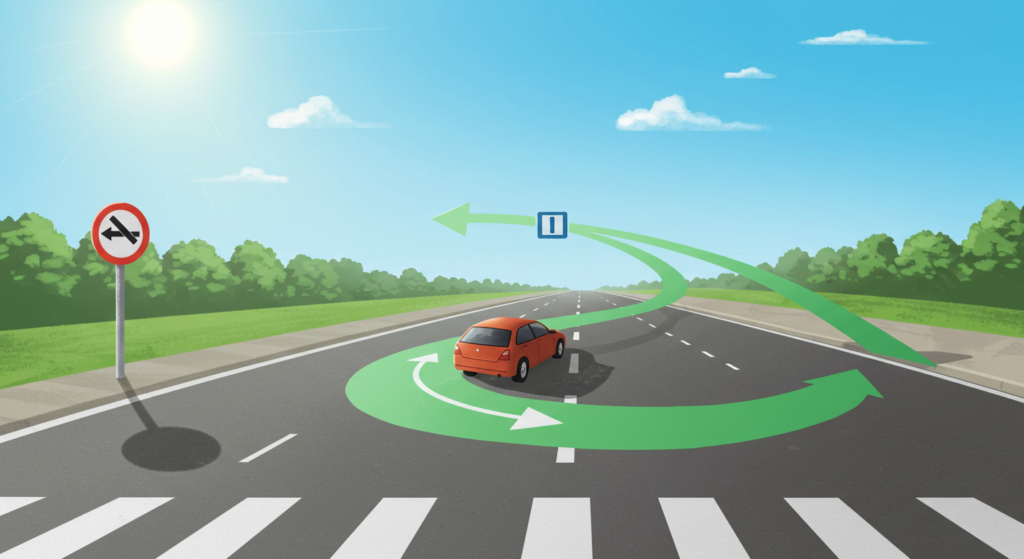

2-2. トレーラーの左折とは違う!乗用車のあおりハンドル事故の過失割合

「大型トラックやトレーラーも右に振って左折しているじゃないか」という意見を聞くことがあります。確かに、ホイールベース(前輪と後輪の間の距離)が非常に長い大型車両は、狭い交差点などを左折する際に、内輪差(後輪が前輪よりかなり内側を通ること)によって曲がりきれなかったり、内側の構造物(縁石や標識など)に接触したりするのを避けるため、やむを得ずある程度外側(右側)に膨らんでから曲がる必要が生じる場合があります。

しかし、これはあくまで物理的な制約による必要最低限の動作であり、以下の点で一般の乗用車が行う「あおりハンドル」とは全く異なります。

- 必要性の有無: 乗用車の場合、一部の極端に狭い道を除き、通常の交差点で左折する際に、あおりハンドル(右振り)をする必要性はほとんどありません。内輪差も大型車両に比べればはるかに小さく、道路交通法で定められた通り、あらかじめ左端に寄せて徐行すれば安全に曲がれるはずです。

- 運転者の意識と技術: プロのトラックドライバーは、車両の特性と危険性を熟知した上で、周囲の安全に最大限の注意を払いながら、必要最小限の範囲で右に振る操作を行います。一方、乗用車のあおりハンドルは、無自覚や誤解、運転技術の未熟さから行われることが多く、危険性の認識が低いまま行われがちです。

- 周囲への影響: 大型車両の右振り左折はある程度予測される動きかもしれませんが、乗用車が同様の動きをすることは、他の交通参加者にとっては予期せぬ危険な動きと映ります。

「大型車の真似=かっこいい」という誤解のリスク

一部には、大型車両が右に振って曲がる様子を見て、「なんとなくかっこいい」と思い、安易に真似をしているドライバーもいるようです。しかし、これは非常に危険な勘違いです。

もし、乗用車があおりハンドルをして事故を起こした場合、「大型車もやっているから」という言い訳は通用しません。むしろ、必要性のない危険な運転を行ったとして、過失割合の判断では著しく不利になります。大型車両の運転と乗用車の運転は、車両特性も求められる技術も異なることを理解する必要があります。

2-3. 狭い道でのあおりハンドル事故、過失割合への影響は?

「広い道ではやらないけれど、狭い道だと、どうしても内側を擦りそうで怖くて、少し右に振ってしまう」というドライバーもいるかもしれません。特に、車体の左側下部の感覚が掴みにくい軽自動車などで、過去に縁石などに接触した経験があると、恐怖心から過剰に右に膨らむ傾向が見られるという指摘もあります。

狭い道でも原則は同じ

確かに、物理的に非常に狭い道路状況で、安全確保のために若干の調整が必要な場面もゼロではないかもしれません。しかし、だからといってあおりハンドルによる事故の責任が軽くなるわけではありません。

- 安全確認・徐行義務は変わらない: 狭い道であればなおさら、より慎重な運転が求められます。左折前には十分に速度を落とし(徐行)、ミラーや目視で左後方や死角となる部分の安全を徹底的に確認する義務があります。これを怠ってあおりハンドルを行い事故を起こせば、過失を問われるのは当然です。

- 危険な状況を作り出している: 狭い道で右に膨らむ行為は、後続のバイクや自転車にとってはより一層危険な状況となります。道幅が狭いため、回避するスペースも限られているからです。そのような危険な状況を自ら作り出した責任は重いと判断されます。

- 他の安全な方法がある: 本当に通常の左折が困難な狭路であれば、一旦停止して安全を確認する、誘導員の指示に従う、あるいはそのルートを避けるといった、より安全な方法を選択すべきです。安易にあおりハンドルに頼るべきではありません。

過失割合への影響

事故発生時の過失割合の判断においては、道路の幅や形状といった「道路状況」も考慮される要素の一つではあります。しかし、「狭い道だったから、あおりハンドルをしても仕方なかった」という主張が全面的に認められることは、まずありません。

基本的には、あおりハンドルという危険な運転行為自体が、事故の主たる原因として重視され、行った側の過失が重く認定される傾向に変わりはありません。狭い道での運転に不安がある場合は、あおりハンドルに頼るのではなく、車両感覚を磨く練習をしたり、補助ミラーを活用したりするなど、根本的な解決策を図ることが重要です。

2-4. ドライブレコーダーが証拠に!あおりハンドル事故の過失割合立証

近年、多くの車両に搭載されるようになったドライブレコーダー(ドラレコ)は、あおりハンドル事故における過失割合の立証において、非常に重要な役割を果たします。事故の状況は、当事者の記憶違いや、自身に有利な主張によって食い違うことが少なくありません。そのような状況で、客観的な映像証拠は何よりも雄弁に真実を語ります。

ドラレコ映像があおりハンドル事故で役立つ点

- あおりハンドル(右振り)の挙動: 車両が左折前に右に膨らんだ事実を明確に記録します。「そんな運転はしていない」という相手方の主張を覆す決定的な証拠となりえます。

- ウインカー(方向指示器)の状況: 左ウインカーが点滅していたか、あおりハンドルによって途中でキャンセルされていないかを確認できます。合図不履行の有無を客観的に証明できます。

- 事故前後の車両の動き: 事故に至るまでの双方の車両の動きや速度感を把握できます。急ブレーキや蛇行運転など、危険な運転操作がなかったかも確認できます。

- 周囲の状況: 事故当時、自転車やバイクがどこにいたのか、歩行者の状況はどうだったのかなど、事故発生時の周辺状況を正確に記録しています。これにより、例えば「自転車が死角に入っていた」などの主張の妥当性を検証できます。

このように、ドラレコ映像は、事故状況を客観的に証明し、適正な過失割合の認定に不可欠な証拠となりえます。特に、相手方があおりハンドルの事実を認めない場合や、保険会社が不利な過失割合を主張してくる場合には、ドラレコ映像がなければ、被害者側が自身の正当性を証明することが困難になるケースもあります。

ドラレコの設置は自分を守るため

ドラレコは、相手の違反行為を記録するだけでなく、自身の運転が適切であったことを証明するためにも役立ちます。万が一、事故の加害者とされてしまった場合でも、自身の運転状況を客観的に示す証拠となります。まだ設置されていない方は、前方だけでなく、後方や車内も記録できるタイプのドラレコの導入を強くお勧めします。

2-5. 「ハンドルを右に切ると左に曲がる」は嘘?正しい左折方法とは

一部で、「ハンドルを右に切ると(車の構造上)左に曲がりやすい」といった俗説や誤解があるようですが、これは完全な間違いです。車の物理法則として、ハンドルを切った方向に車は進みます。「右に切ると左に曲がる」という現象は起こりえません。

この誤解は、おそらく内輪差を過剰に意識したり、大型車両の動きを勘違いしたりすることから生まれていると思われますが、乗用車で通常の交差点を左折する場合、あおりハンドルが必要になるほどの内輪差はほとんど発生しません。

危険なあおりハンドルに頼らず、安全かつスムーズに左折するためには、道路交通法にも定められた正しい左折方法を確実に実践することが重要です。以下にその手順を詳しく解説します。

【正しい左折方法のステップ】

- 事前の合図(ウインカー):

左折する交差点の30メートル手前(または左折する行為を開始する地点の30メートル手前)で、早めに左ウインカーを出します。これにより、後続車や周囲に左折の意思を明確に伝えます。 - 十分な減速(徐行):

交差点に近づいたら、十分に速度を落とし、徐行(いつでも安全に停止できる速度)します。焦りは禁物です。十分な減速が、安全確認とスムーズなハンドル操作の基本となります。 - 左への寄せ(キープレフト):

できる限り道路の左端に車体を寄せます。これにより、左側からバイクや自転車がすり抜けてくるスペースをなくし、巻き込み事故のリスクを大幅に減らすことができます。寄せが甘いと、そこに危険が生まれます。 - 徹底した安全確認:

以下の箇所を目視とミラーで繰り返し確認します。- 左後方: ルームミラー、左サイドミラーで、後続車、特にバイクや自転車が来ていないか確認。

- 左側方(死角): 左サイドミラーだけでなく、必ず自分の目で直接、左後方の死角部分を確認します。ピラー(柱)などで見えにくい部分も意識します。

- 前方・横断歩道: 左折先の道路の状況、横断歩道を渡ろうとしている歩行者や自転車がいないかを確認します。

- スムーズなハンドル操作:

安全が確認できたら、右に振ることなく、スムーズに左へハンドルを切ります。ハンドル操作が遅れたり、切りすぎたりしないよう、適切な量を滑らかに操作します。 - 徐行の維持と完了:

左折中は徐行を維持し、曲がりきった後も周囲の安全を確認しながら、徐々に加速します。

あおりハンドルの癖を直すトレーニング

- 意識改革: まず、「あおりハンドルは危険で不要な運転」であることを強く意識します。

- 左寄せの徹底: 普段から、停止線で止まる際などに、意識して車体を左に寄せる練習をします。

- ミラー確認の習慣化: 左折時だけでなく、常にミラーで周囲の状況を確認する癖をつけます。

- 「かもしれない運転」: 「自転車が来るかもしれない」「歩行者がいるかもしれない」と、常に危険を予測しながら運転します。

- 一時停止の活用: 見通しの悪い交差点や、安全確認に不安がある場合は、無理せず一時停止し、確実に安全を確認してから左折します。

- 軽自動車やSUVの対策: 左側面が見えにくい車種では、サイドミラーの角度調整や、死角を補う補助ミラーの活用も有効です。着座位置の調整も試してみましょう。

正しい左折方法を繰り返し練習し、体に覚え込ませることが、危険なあおりハンドルから脱却するための最も確実な道です。

2-6. 弁護士費用特約をフル活用!あおりハンドル事故で弁護士に依頼するメリット

もし、あなたが「あおりハンドル事故」の被害に遭ってしまったら、あるいは加害者となってしまい相手方とトラブルになった場合、弁護士への相談が極めて有効な解決策となります。しかし、「弁護士に頼むとお金がかかるのでは…」と心配される方も多いでしょう。そこで注目したいのが、「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、ご自身が加入している自動車保険(任意保険)に付帯できる特約の一つです。この特約があれば、交通事故の被害者になった場合などに、弁護士に相談・依頼する費用(相談料、着手金、報酬金など)を、保険会社が一定の上限額(一般的には合計300万円程度)まで負担してくれるというものです。

- 少ない負担で加入可能: 年間の保険料は比較的低額であることが多く、比較的少ない負担で大きな安心を得られます。

- 利用しても等級は下がらない: 通常、弁護士費用特約のみを利用しても、翌年の自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

- 家族も対象になる場合も: ご自身の保険だけでなく、同居の家族や、場合によっては別居の未婚の子などが起こした事故(被害事故)にも適用される場合があります(契約内容によります)。

あおりハンドル事故で弁護士に依頼する【メリット】

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

- 適正な過失割合の獲得:

相手方の保険会社は、自社(および加害者)の支払額を抑えるため、被害者側にも過失があったかのように主張し、不利な過失割合を提示してくることがあります。

交通事故に詳しい弁護士は、ドラレコ映像、警察の実況見分調書、過去の判例などに基づき、法的に正しい過失割合を主張・交渉します。あおりハンドルという相手方の明確な違反行為を指摘し、被害者にとって有利な(=適正な)過失割合での解決を目指します。 - 損害賠償額(慰謝料など)の大幅な増額:

交通事故の慰謝料などの算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」という3つの基準があります。

被害者本人が保険会社と交渉する場合、通常は最も低額な「自賠責基準」や、それに少し上乗せした程度の「任意保険基準」で提示されることがほとんどです。

弁護士が介入すると、最も高額になる可能性のある「裁判所基準(弁護士基準)」で損害賠償額を請求・交渉することができます。これにより、最終的に受け取れる賠償額が増額されるケースも珍しくありません。 - 有利な証拠の収集と分析:

弁護士は、被害者に代わって、事故状況を証明するために必要な証拠(ドラレコ映像の分析、実況見分調書や物件事故報告書の取り寄せ、事故現場の調査など)を収集・分析し、交渉や裁判を有利に進めるための準備を行います。 - 保険会社との煩雑な交渉からの解放:

事故後の保険会社とのやり取りは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。治療に専念したい、早く仕事に復帰したい被害者にとっては尚更です。

弁護士に依頼すれば、これらの煩わしい交渉窓口をすべて弁護士に一本化でき、被害者は治療や生活の再建に集中することができます。 - 後遺障害等級認定の強力なサポート:

事故による怪我が原因で後遺障害が残ってしまった場合、適正な等級認定を受けることが、将来の補償を得る上で非常に重要です。

弁護士は、後遺障害診断書の作成に関する医師へのアドバイスや、認定機関への異議申し立てなど、適正な等級認定を得るための専門的なサポートを行います。

弁護士費用特約の上手な使い方

- 早期相談: 事故に遭ったら、なるべく早い段階でご自身の保険会社に連絡し、弁護士費用特約が使えるか確認し、利用の意思を伝えましょう。

- 弁護士選び: 保険会社から紹介される弁護士だけでなく、ご自身で交通事故案件に強く、信頼できる弁護士を探して依頼することも可能です(通常、特約の利用に制限はありません)。

- 限度額と範囲の確認: 特約の利用上限額(通常300万円)や、対象となる事故・費用(相談料、着手金、報酬金、実費など)、対象者(家族の範囲など)を事前に確認しておきましょう。

弁護士費用特約は、まさに「万が一の事故で泣き寝入りしないための切り札」です。もしあなたが、あおりハンドル事故の被害に遭い、相手方の保険会社の対応や提示額に疑問を感じたら、ためらわずに弁護士費用特約を利用して、交通事故に強い弁護士に相談すると良いでしょう。 ほとんどの場合、自己負担なく専門家のサポートを受けることができます。

2-7.【まとめ】あおりハンドル事故の過失割合に納得できない場合は弁護士へ

最後に、この記事で解説してきた重要なポイントをまとめます。

- あおりハンドル(右振り左折)は単なる癖ではなく、明確な道路交通法違反となりうる危険な運転行為です。 周囲の交通に予期せぬ危険を与え、重大な事故を誘発する可能性があります。

- 「かっこいい」「大型車の真似」「狭い道だから仕方ない」といった理由は通用しません。 多くの場合、運転技術の未熟さや車両感覚の鈍さが原因であり、決して推奨される運転ではありません。

- あおりハンドルが原因の事故では、行った側の過失割合が高く認定される傾向にあります。 特に自転車やバイクの巻き込み事故では、9割以上の過失、場合によっては100%の過失を負うリスクがあります。

- ドライブレコーダーは、あおりハンドルの事実や事故状況を客観的に証明するための強力な証拠となります。 設置を強く推奨します。

- 安全な左折のためには、①早めの合図、②十分な減速(徐行)、③左への寄せ(キープレフト)、④徹底した安全確認、⑤スムーズなハンドル操作(右に振らない)が不可欠です。

- もし、あおりハンドル事故の被害に遭い、相手方の保険会社が提示する過失割合や損害賠償額に納得できない場合は、決して安易に示談に応じてはいけません。

- ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に相談・依頼することができます。

- 弁護士に依頼することで、適正な過失割合の獲得、裁判所基準での慰謝料請求による賠償額の大幅増額、煩雑な交渉からの解放など、極めて大きなメリットが期待できます。

- 交通事故の解決は、早期の対応が重要です。事故後、できるだけ早い段階で、交通事故案件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

あおりハンドルによる悲しい事故をなくすためには、ドライバー一人ひとりがその危険性を正しく認識し、安全な運転を心がけることが最も重要です。そして、万が一事故の当事者となってしまった場合には、正しい知識と適切な法的サポートを得て、ご自身の権利を守ってください。