交通事故に遭われた際、示談交渉はどのように進めるのがベストでしょうか?事故を当人同士で解決しようとしていませんか?あるいは、事故については、保険会社同士の話し合いに任せておけば大丈夫だと思っていませんか?

もし、相手方から交通事故の示談で弁護士が出てきたら、どう対応すれば良いか不安に感じている方もいるかもしれません。事故相手からの電話がしつこい、という状況に困っている方もいるでしょう。

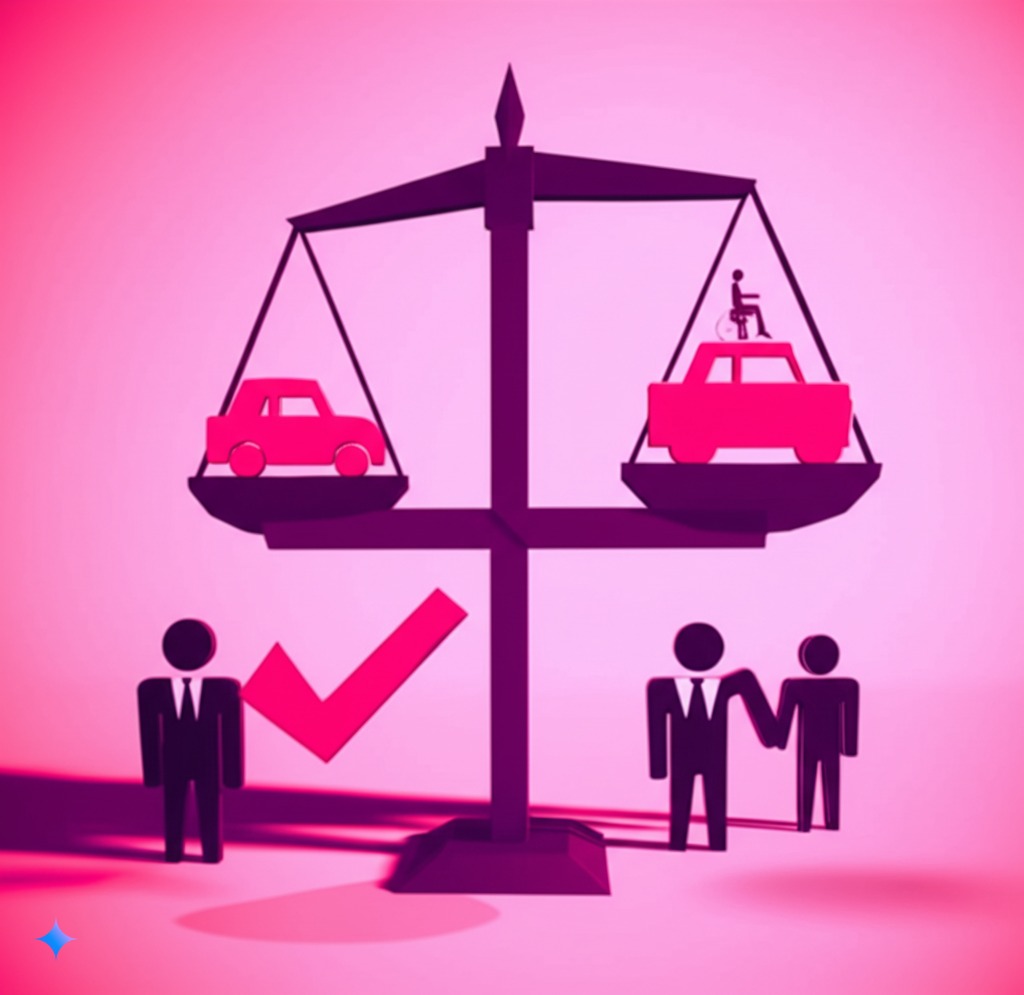

実は、交通事故の示談交渉は、弁護士同士の話し合いが最も効果的な解決策となることが多いのです。しかし、交通事故の示談において弁護士にデメリットはないのか、事故を話し合いで解決するにあたり警察はどこまで関与してくれるのか、など、疑問や不安も多いはずです。

また、弁護士同士の話し合いの中で、どんな話し合いが行われているのか気になるところです。

この記事では、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリット、弁護士同士の話し合いの流れ、注意点などを詳しく解説します。弁護士費用特約についても触れ、交通事故の当事者同士で連絡を避けるべき理由や、弁護士の選び方まで、あなたの疑問を解消します。

主要なポイント

- 交通事故の示談交渉は、弁護士同士の話し合いが有利に進むことが多い

- 弁護士費用特約を利用すれば、自己負担を抑えられる可能性がある

- 当事者同士の示談交渉には、様々なリスクが潜んでいる

- 弁護士同士の話し合いが気になるようなら、示談交渉に同席する、期日に一緒に出頭するなどを検討してみる

- 相手方から弁護士が出てきた場合は、適切な対応が必要

- 弁護士同士の話し合いでも、決裂する可能性はある

- 警察は、民事不介入の原則があるため、示談交渉には基本的に関与しない

- 後遺障害の認定や過失割合など、弁護士の専門知識が必要となる場面がある

目次

- 1. 交通事故の示談は弁護士同士の話し合いがベスト?知っておくべきメリットと注意点

- 2. 交通事故の示談交渉、弁護士同士の話し合いで不利にならないために

- 2-1. 相手が弁護士を立ててきた!冷静に対応するための5つのステップ

- 2-2. 事故後は当事者同士で連絡を取らない方が良い?弁護士を通じた交渉のメリット

- 2-3. 保険会社同士の話し合いだけでは不十分?弁護士介入が必要なケースとは

- 2-4. しつこい電話に悩まされない!事故相手からの連絡は弁護士にお任せ

- 2-5. 弁護士同士の話し合いでよくある争点とは?交通事故示談のポイント解説

- 2-6. 後遺障害の等級認定で損をしないために!弁護士による専門的サポート

- 2-7. 過失割合に納得できない!弁護士同士の交渉で結果は変わる?

- 2-8. 交通事故の示談を弁護士同士でまとめるメリット・デメリットと、後悔しない弁護士の選び方

- 2-9.まとめ:交通事故の示談交渉、弁護士同士の話し合いで最善の結果を得るために

1. 交通事故の示談は弁護士同士の話し合いがベスト?知っておくべきメリットと注意点

交通事故の示談交渉は、被害者にとっても加害者にとっても精神的な負担が大きいものです。特に、賠償金額や過失割合など、専門的な知識が必要となる場面では、当事者同士での話し合いは困難を極めることがあります。そこで、多くの人が頼るのが弁護士ですが、弁護士同士の話し合いにはどのようなメリットがあるのでしょうか?また、注意すべき点はないのでしょうか?この章では、交通事故の示談交渉における弁護士の役割と、弁護士同士の話し合いのメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

- 1-1. 賠償金が増額する可能性は?なぜ弁護士同士の話し合いが有利なのか

- 1-2. 弁護士費用特約で自己負担はゼロ?費用対効果を徹底検証

- 1-3. 当事者同士の解決は危険?示談で後悔しないための弁護士選び

- 1-4. 相手方から弁護士が登場!交通事故示談での適切な対応方法

- 1-5. 弁護士同士の話し合いでも決裂?示談交渉がまとまらない場合の解決策

- 1-6. 示談成立までの期間は?弁護士依頼で早期解決は可能か

- 1-7. 警察の介入範囲は?事故後の話し合い、警察の役割と限界

1-1. 賠償金が増額する可能性は?なぜ弁護士同士の話し合いが有利なのか

弁護士同士の話し合いが有利になる最大の理由は、賠償金が増額する可能性が高まる点にあります。

理由1: 専門知識と交渉力

弁護士は、法律の専門家であり、過去の判例や裁判例、損害賠償額の算定基準などを熟知しています。そのため、保険会社が提示する示談金が、本来受け取るべき金額よりも低い場合、適切な金額を算定し、保険会社と交渉することができます。

理由2: 裁判基準での請求

保険会社は、通常、自社の基準(任意保険基準)で示談金を提示します。しかし、この基準は、裁判所が認める基準(裁判基準)よりも低いことがほとんどです。弁護士は、裁判基準を基に請求を行うため、賠償金が増額する可能性が高まります。

相手が弁護士に委任してるときでも、これは同様です。

理由3: 後遺障害の適切な認定

後遺障害が残った場合、その等級によって賠償金が大きく変わります。弁護士は、医師の診断書や検査結果などを精査し、適切な等級認定をサポートします。

1-2. 弁護士費用特約で自己負担はゼロ?費用対効果を徹底検証

弁護士に依頼する際に気になるのが費用ですが、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担を大幅に軽減、またはゼロにすることができます。

弁護士費用特約とは?

自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)や訴訟費用などを保険会社が負担してくれるものです。

弁護士費用特約のメリット

- 自己負担の軽減・ゼロ: 多くの保険会社では、300万円程度の限度額が設定されており、ほとんどのケースで自己負担なしで弁護士に依頼できます。

- 早期の相談が可能: 費用を気にせず、早い段階で弁護士に相談できるため、適切な対応ができます。

- 精神的な安心感: 費用面での不安が解消され、安心して示談交渉に臨めます。

弁護士費用特約の注意点

- 保険会社への事前連絡: 弁護士に依頼する前に、必ず保険会社に連絡し、特約の利用が可能か確認しましょう。

- 保険会社の承認: 保険会社によっては、弁護士の選定や費用について、事前に承認が必要な場合があります。

- 利用範囲の確認: 保険会社によって、特約の利用範囲が異なる場合があります。

費用対効果の検証

弁護士費用特約を利用した場合、自己負担はほとんどありません。一方、弁護士に依頼することで、賠償金が増額する可能性が高まります。

例えば、弁護士介入により賠償金が100万円増額した場合、弁護士費用が30万円だったとしても、弁護士費用特約があれば、増額分の100万円は手元に残る計算になります。

弁護士費用特約の利用を検討すべきケース

- 後遺障害が残った場合

- 過失割合に争いがある場合

- 保険会社の提示額に納得できない場合

- 相手方が弁護士を立ててきた場合

1-3. 当事者同士の解決は危険?示談で後悔しないための弁護士選び

交通事故の示談交渉を当事者同士で行うことは、一見、費用もかからず手軽な方法に思えるかもしれません。しかし、実際には様々なリスクが潜んでおり、後々後悔するケースも少なくありません。

当事者同士の示談交渉のリスク

- 不適切な示談金額:

- 交通事故の損害賠償額は、様々な要素を考慮して算定されます。しかし、専門知識がない場合、適切な金額を算出することは困難です。

- 特に、後遺障害が残った場合や、死亡事故の場合、賠償額は高額になるため、注意が必要です。

- 保険会社は、できるだけ支払額を抑えようとするため、当事者同士の交渉では、低い金額で示談してしまう可能性があります。

- 過失割合の誤り:

- 過失割合は、事故の状況によって判断されますが、専門的な知識がないと、正確な判断は難しいものです。

- 自分に不利な過失割合で示談してしまうと、本来受け取るべき賠償金が減額されてしまいます。

- 示談後のトラブル:

- 一度示談が成立すると、原則として、後から覆すことはできません。

- 示談後に新たな損害が発覚したりした場合でも、追加の請求は困難です。

- 「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性もあります。

- 精神的な負担:

- 事故の当事者同士が直接交渉することは、精神的な負担が大きくなります。

- 特に、被害者は、怪我の治療や後遺障害の苦しみを抱えながら、交渉に臨まなければなりません。

- 相手方との感情的な対立が生じることもあります。

後悔しないための弁護士選びのポイント

- 交通事故の解決実績が豊富か:

- 弁護士にも得意分野があります。交通事故の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

- ホームページや相談会などで、実績を確認することができます。

- 親身になって相談に乗ってくれるか:

- 交通事故の被害者は、様々な不安や悩みを抱えています。親身になって相談に乗ってくれる弁護士を選びましょう。

- 無料相談を利用して、弁護士との相性を確認することも大切です。

- 費用体系が明確か:

- 弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金など、様々な費用がかかります。

- 事前に費用体系を明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。

- 弁護士費用特約を利用できるかどうかも確認しましょう。

- 説明が丁寧で分かりやすいか:

- 法律用語は難解なものが多いため、専門用語を避け、分かりやすく説明してくれる弁護士を選びましょう。

- 疑問や不安に思ったことは、遠慮せずに質問しましょう。

- 連絡が取りやすいか:

- 示談交渉の進捗状況をこまめに報告してくれる、連絡が取りやすい弁護士を選びましょう。

- メールや電話など、自分に合った連絡方法に対応してくれるかどうかも確認しましょう。

- 弁護士同士の話し合いが行われている状態では、弁護士同士で何をしているのか、弁護士同士でどんな話し合いをしているかを明確にしてくれるか:当事者のいないところで、特に相手方も弁護士に委任している状態で、弁護士同士で何をしているのか、弁護士同士でどんな話し合いをしているかは心配です。電話での示談交渉時に依頼者が一緒に聞く、示談交渉に同席する、訴訟であれば、期日に一緒に行くなどを許可してくれるよう、弁護士にお願いしてみましょう

1-4. 相手方から弁護士が登場!交通事故示談での適切な対応方法

相手方から弁護士が出てきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?慌てずに、以下のポイントを押さえて、冷静に対応しましょう。

- こちらも弁護士に相談する:

- 相手方が弁護士を立ててきたということは、法的な知識を駆使して、有利な条件で示談を進めようとしている可能性が高いです。

- こちらも弁護士に相談し、対等な立場で交渉を進めることが重要です。

- 弁護士費用特約を利用できる場合は、積極的に活用しましょう。

- 相手方と直接交渉しない:

- 相手方から連絡があった場合でも、直接交渉は避けましょう。

- 弁護士に依頼したことを伝え、今後の連絡は弁護士を通して行うように伝えましょう。

- 直接交渉してしまうと、不利な条件で示談してしまう可能性があります。

- 相手が弁護士に依頼していたときは、相手本人ではなく、相手の弁護士に連絡しましょう。

- 安易に書類にサインしない:

- 相手方から示談書などの書類が送られてきた場合でも、安易にサインしないようにしましょう。

- サインしてしまうと、示談内容に同意したことになり、後から覆すことは困難です。

- 必ず弁護士に内容を確認してもらい、不明な点や不利な点がないか確認しましょう。

- 証拠を収集・保全する:

- 交通事故の状況を証明する証拠は、示談交渉において重要な役割を果たします。

- ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、見積、領収証、医師の診断書などを収集・保全しておきましょう。

- 目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておきましょう。

- 冷静さを保つ:

- 相手方から弁護士が出てくると、動揺してしまうかもしれませんが、冷静さを保つことが大切です。

- 感情的にならず、弁護士と相談しながら、落ち着いて対応しましょう。

1-5. 弁護士同士の話し合いでも決裂?示談交渉がまとまらない場合の解決策

弁護士同士の話し合いでも、示談交渉が決裂してしまうことがあります。その場合、どのような解決策があるのでしょうか?

- ADR(裁判外紛争解決手続)の利用:

- ADRとは、裁判以外の方法で紛争を解決する手続きです。

- 交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなど、様々な機関がADRを提供しています。

- 中立的な第三者が間に入り、和解をあっせんしてくれます。

- 費用が安く、手続きが簡単で、訴訟と比較して早期に解決が図れるというメリットがあります。

- 調停の申し立て:

- 調停とは、裁判所において、調停委員が当事者双方の言い分を聞き、和解をあっせんする手続きです。

- 調停委員は、弁護士や専門家が務めることが多く、専門的な知識に基づいた解決が期待できます。

- 調停が成立すると、調停調書が作成され、裁判の判決と同じ効力を持ちます。

- 訴訟の提起:

- 示談交渉やADR、調停でも解決できない場合は、最終手段として、裁判所に訴訟を提起することになります。

- 訴訟では、裁判官が証拠に基づいて判断を下し、判決を出します。

- 判決には強制力があり、相手方が従わない場合は、強制執行をすることができます。

- ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。

どの解決策を選ぶべきか?

どの解決策を選ぶべきかは、個別の状況によって異なります。弁護士と相談し、それぞれの解決策のメリット・デメリットを比較検討した上で、最適な方法を選択しましょう。

1-6. 示談成立までの期間は?弁護士依頼で早期解決は可能か

交通事故の示談交渉にかかる期間は、事故の状況や争点、相手方の対応などによって異なります。

一般的な示談成立までの期間

- 物損事故: 損害が確定してから、1ヶ月~3ヶ月程度

- 人身事故(軽傷): 治療が終了してから、3ヶ月~6ヶ月程度

- 人身事故(後遺障害あり): 後遺障害の認定結果が出てから、3ヶ月~1年以上

弁護士依頼で早期解決できるケース

- 争点が少ない場合: 賠償金額や過失割合などに争いがない場合は、比較的早期に示談が成立する可能性があります。

- 相手方が協力的である場合: 相手方が示談交渉に協力的であれば、スムーズに話し合いが進み、早期解決が期待できます。

- 弁護士の交渉力: 弁護士の交渉力によって、示談交渉がスムーズに進み、早期解決につながる場合があります。

示談交渉が長期化するケース

- 争点が多い場合: 賠償金額や過失割合、後遺障害の等級などに争いがある場合は、示談交渉が長期化する傾向にあります。

- 相手方が非協力的である場合: 相手方が示談交渉に非協力的であったり、連絡が取れなかったりする場合は、解決までに時間がかかります。

- 治療が長引く場合: 治療が長引く場合は、治療費、交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害の金額も確定せず、示談交渉も長期化します。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、必ずしも早期解決できるとは限りませんが、以下のようなメリットがあります。

- 適切な賠償金額の算定: 専門知識に基づいて、適切な賠償金額を算定してくれます。

- 交渉の代行: 相手方との交渉を代行してくれるため、精神的な負担が軽減されます。

- 法的手続きのサポート: ADRや調停、訴訟などの法的手続きをサポートしてくれます。

1-7. 警察の介入範囲は?事故後の話し合い、警察の役割と限界

交通事故が発生した場合、警察への届け出は必要ですが、警察は示談交渉にどこまで関与してくれるのでしょうか?

警察の役割

- 事故現場の状況確認: 事故現場の状況を確認し、事故の原因や状況を記録します。

- 当事者の事情聴取: 当事者から事情を聴取し、事故の状況を把握します。

- 実況見分調書の作成: 事故現場の状況や当事者の供述などをまとめた実況見分調書を作成します。

- 実況見分調書は、過失割合を判断する上で重要な証拠となります。

- 交通違反の取り締まり: 事故の原因となった交通違反を取り締まります。

警察の限界

- 民事不介入の原則: 警察は、民事上の紛争には介入しないという原則があります。

- そのため、示談交渉には関与しません。

- 賠償金額や過失割合について、警察が判断したり、アドバイスしたりすることはありません。

- 捜査の範囲: 警察の捜査は、刑事事件としての捜査が中心です。

- 人身事故の場合でも、必ずしも刑事事件として立件されるとは限りません。

事故後の話し合い、警察はどこまで関与してくれる?

- 警察は、事故の当事者同士が話し合いをすること自体を止めることはありません。

- しかし、当事者同士の話し合いがこじれて、トラブルに発展する可能性がある場合は、注意を促すことがあります。

- 当事者同士での解決が難しい場合は、弁護士に相談することを勧めることがあります。

2. 交通事故の示談交渉、弁護士同士の話し合いで不利にならないために

交通事故の示談交渉中に、相手方から突然弁護士が出てきたら、誰でも動揺してしまうものです。「もしかして、不利な状況に追い込まれるのでは…?」と不安になるかもしれません。しかし、冷静に対応すれば、決して不利になるわけではありません。この章では、相手方から弁護士が出てきた場合の心構えと、具体的な対処法、そして、弁護士同士の話し合いで不利にならないためのポイントを詳しく解説します。

- 2-1. 相手が弁護士を立ててきた!冷静に対応するための5つのステップ

- 2-2. 事故後は当事者同士で連絡を取らない方が良い?弁護士を通じた交渉のメリット

- 2-3. 保険会社同士の話し合いだけでは不十分?弁護士介入が必要なケースとは

- 2-4. しつこい電話に悩まされない!事故相手からの連絡は弁護士にお任せ

- 2-5. 弁護士同士の話し合いでよくある争点とは?交通事故示談のポイント解説

- 2-6. 後遺障害の等級認定で損をしないために!弁護士による専門的サポート

- 2-7. 過失割合に納得できない!弁護士同士の交渉で結果は変わる?

- 2-8. 交通事故の示談を弁護士同士でまとめるメリット・デメリットと、後悔しない弁護士の選び方

- 2-9.まとめ:交通事故の示談交渉、弁護士同士の話し合いで最善の結果を得るために

2-1. 相手が弁護士を立ててきた!冷静に対応するための5つのステップ

相手方が弁護士を立ててきた場合、以下の5つのステップで冷静に対応しましょう。

- 慌てない、動揺しない:

- 相手方が弁護士を立ててきたからといって、必ずしも不利になるわけではありません。

- まずは落ち着いて、状況を把握しましょう。

- 弁護士に相談する:

- 相手方が弁護士を立ててきた場合は、こちらも弁護士に相談するのが最善策です。

- 弁護士費用特約を利用できるか確認しましょう。

- 早めに相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

- 相手方と直接交渉しない:

- 相手方から連絡があった場合でも、直接交渉は避けましょう。

- 弁護士に依頼したことを伝え、今後の連絡は弁護士を通して行うように伝えましょう。

- 相手方弁護士からの連絡内容を記録する:

- 相手方弁護士から連絡があった場合は、日時、連絡手段、担当者名、連絡内容などを記録しておきましょう。

- 書面で連絡があった場合は、必ず保管しておきましょう。

- 証拠を収集・保全する:

- 交通事故の状況を証明する証拠は、示談交渉において重要な役割を果たします。

- ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、警察への届け出、医師の診断書などを収集・保全しておきましょう。

2-2. 事故後は当事者同士で連絡を取らない方が良い?弁護士を通じた交渉のメリット

交通事故の示談交渉は、当事者同士ではなく、弁護士を通じて行う方が、以下のメリットがあるでしょう。

- 感情的な対立を避けられる:

- 交通事故の当事者同士は、感情的になりやすく、冷静な話し合いが難しい場合があります。

- 弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な交渉を進めることができます。

- 不利な条件での示談を防げる:

- 専門知識がない場合、相手方のペースで交渉が進められ、不利な条件で示談してしまう可能性があります。

- 弁護士は、法律の専門知識に基づいて、適切な主張を行い、不利な条件での示談を防ぎます。

- 精神的な負担を軽減できる:

- 示談交渉は、精神的な負担が大きいものです。

- 弁護士に交渉を任せることで、精神的な負担を軽減することができます。

- 時間と労力を節約できる:

- 示談交渉には、時間と労力がかかります。

- 弁護士に依頼することで、時間と労力を節約することができます。

- 適切な賠償金を受け取れる可能性が高まる:

- 弁護士は、過去の判例や裁判例、損害賠償額の算定基準などを熟知しています。

- 適切な賠償金を請求し、交渉することで、賠償金が増額する可能性が高まります。

2-3. 保険会社同士の話し合いだけでは不十分?弁護士介入が必要なケースとは

交通事故の示談交渉は、特に物損において、双方に過失が発生すると考えられる場合、保険会社同士の話し合いで進められることが多いですが、それだけでは不十分なケースもあります。以下のような場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

- 後遺障害が残った場合:

- 人損については、自ら相手保険の人損担当者と交渉しなければなりません。

- 後遺障害の等級認定や、将来の逸失利益の算定など、専門的な知識が必要となります。

- 弁護士は、適切な損害認定をサポートし、適切な賠償金を請求します。

- 過失割合に争いがある場合:

- 過失割合は、賠償金額に大きく影響します。

- 弁護士は、事故状況を詳しく分析し、証拠に基づいて、適切な過失割合を主張します。

- 賠償金額に納得できない場合:

- 保険会社が提示する示談金は、必ずしも適切とは限りません。

- 弁護士は、慰謝料については裁判基準に基づいて、適切な賠償金額を算定し、交渉します。

- 相手方が弁護士を立ててきた場合:

- 相手方が弁護士を立ててきた場合は、こちらも弁護士に依頼し、対等な立場で交渉を進めると安心です。

死亡事故の場合:

- 死亡事故の場合、賠償額は高額になり、様々な法的問題が生じます。

- 弁護士は、遺族の代理人として、適切な賠償金を請求し、交渉を行います。

2-4. しつこい電話に悩まされない!事故相手からの連絡は弁護士にお任せ

交通事故の被害に遭われた場合、加害者やその保険会社からの執拗な電話連絡に悩まされることがあります。しかし、弁護士に依頼すれば、このような状況から解放されます。

弁護士に依頼するメリット

- 窓口の一本化: 弁護士が依頼を受けると、相手方(加害者本人、保険会社、相手方弁護士など)に対し、「受任通知」を発送します。この通知には、今後、被害者本人には直接連絡をせず、全て弁護士を窓口として交渉する旨が記載されています。

- 交渉の代行: 弁護士は、依頼者の代理人として、相手方との交渉を全て代行します。これにより、被害者は、精神的な負担から解放され、治療に専念することができます。

- 法的根拠に基づく主張: 弁護士は、専門知識に基づき、適切な主張を行います。感情的な反論や、根拠のない要求には、毅然とした態度で対応します。

弁護士に依頼する際の注意点

- 弁護士費用: 弁護士に依頼する際には、費用が発生します。しかし、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担を抑えることができます。

- 弁護士との連携: 交渉の状況や、相手方からの連絡内容など、弁護士と密に連携を取りましょう。

弁護士に依頼することで、しつこい電話から解放されるだけでなく、適切な賠償金を受け取れる可能性も高まります。

2-5. 弁護士同士の話し合いでよくある争点とは?交通事故示談のポイント解説

弁護士同士の話し合いでは、主に以下の点が争点となります。

- 過失割合:

- どちらの当事者にどれだけの過失があったのか、という割合です。

- 過失割合は、賠償金額に大きく影響するため、最も重要な争点の一つです。

- ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、警察の実況見分調書、防犯カメラの映像などが証拠となります。

- 損害額:

- 交通事故によって生じた損害の金額です。

- 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益などが含まれます。

- 損害額の算定には、専門的な知識が必要となります。

- 後遺障害の有無と等級:

- 後遺障害が残った場合、その症状の程度に応じて、等級が認定されます。

- 等級によって、賠償金額が大きく変わります。

- 医師の診断書や後遺障害診断書などが証拠となります。

- 因果関係:

- 交通事故と損害との間に、因果関係があるかどうか、という点です。

- 例えば、事故前からあった持病が悪化した場合は、事故との因果関係が争点となることがあります。

- その他:

- 素因減額(被害者の体質などが損害の発生・拡大に影響した場合に、賠償額を減額すること)

- 過失相殺(被害者にも過失がある場合に、賠償額を減額すること)

これらの争点について、弁護士は、依頼者の主張を裏付ける証拠を収集し、法的な根拠に基づいて、相手方と交渉します。

2-6. 後遺障害の等級認定で損をしないために!弁護士による専門的サポート

後遺障害が残った場合、その症状の程度に応じて、1級から14級までの等級が認定されます。この等級によって、賠償金額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが非常に重要です。

後遺障害の等級認定の流れ

- 症状固定:

- 治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態になったと医師が判断した時点を「症状固定」といいます。

- 後遺障害診断書の作成:

- 症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

- 後遺障害診断書には、症状の内容、程度、今後の見通しなどが記載されます。

- 損害保険料率算出機構への申請:

- 後遺障害診断書などの必要書類を添えて、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行います(事前認定または被害者請求)。

- 等級認定:

- 損害保険料率算出機構は、提出された書類に基づいて審査を行い、後遺障害の等級を認定します。

弁護士によるサポート

- 適切な後遺障害診断書の作成サポート:

- 後遺障害診断書は、等級認定の重要な資料となります。

- 弁護士は、医師と連携し、適切な後遺障害診断書を作成できるようサポートします。

- 異議申立て:

- 認定された等級に納得できない場合は、異議申立てを行うことができます。

- 弁護士は、異議申立てに必要な資料の収集や、意見書の作成などをサポートします。

2-7. 過失割合に納得できない!弁護士同士の交渉で結果は変わる?

交通事故の過失割合は、事故の状況によって判断されますが、当事者間で意見が食い違うことも少なくありません。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、弁護士に依頼することで、結果が変わる可能性はあります。

弁護士が過失割合の交渉でできること

- 証拠の収集・分析:

- ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、警察の実況見分調書、防犯カメラの映像などを収集・分析し、客観的な証拠に基づいて、適切な過失割合を主張します。

- 過去の判例・裁判例の調査:

- 類似の事故に関する過去の判例や裁判例を調査し、交渉の参考にします。

- 専門知識に基づく主張:

- 道路交通法などの法令や、交通ルールに関する専門知識に基づいて、適切な主張を行います。

- 保険会社との交渉:

- 保険会社との交渉を代行し、依頼者の主張を粘り強く伝えます。

過失割合の交渉で結果が変わる可能性

- 弁護士が介入することで、保険会社が態度を軟化させ、過失割合の見直しに応じる可能性があります。

- 新たな証拠が発見されたり、過去の判例が見つかったりすることで、過失割合が変更されることもあります。

- ただし、必ずしも結果が変わるとは限りません。

2-8. 交通事故の示談を弁護士同士でまとめるメリット・デメリットと、後悔しない弁護士の選び方

メリット

- 適切な賠償金を受け取れる可能性が高まる: 弁護士は、専門知識と交渉力を駆使して、依頼者のために最大限の利益を追求します。

- 精神的な負担を軽減できる: 示談交渉のストレスから解放され、治療に専念することができます。

- 時間と労力を節約できる: 示談交渉にかかる時間と労力を節約することができます。

- 不利な条件での示談を防げる: 専門知識がないために、不利な条件で示談してしまうリスクを回避できます。

デメリット

- 弁護士費用がかかる: 弁護士に依頼する際には、費用が発生します。ただし、弁護士費用特約を利用できる場合は、自己負担を抑えることができます。

- 必ずしも希望通りの結果になるとは限らない: 弁護士に依頼しても、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。

- 弁護士同士の話し合いが行われている状態では、弁護士同士で何をしているのか、弁護士同士で何を言っているのか把握しにくいことがある

後悔しない弁護士の選び方 (1-3の内容と重複しますが、重要なため再度記載)

- 交通事故の解決実績が豊富か:

- 親身になって相談に乗ってくれるか:

- 費用体系が明確か:

- 説明が丁寧で分かりやすいか:

- 連絡が取りやすいか:

2-9.まとめ:交通事故の示談交渉、弁護士同士の話し合いで最善の結果を得るために

- 交通事故の示談交渉は、弁護士同士の話し合いが、賠償金増額や早期解決につながる可能性が高い。

- 弁護士費用特約を利用すれば、自己負担を抑えて弁護士に依頼できる。

- 当事者同士の示談交渉は、不適切な示談金額や過失割合で合意してしまうリスクがある。

- 相手方から弁護士が出てきた場合は、こちらも弁護士に相談し、冷静に対応することが重要。

- 弁護士同士の話し合いが行われている状態では、弁護士同士で何をしているのか、弁護士同士でどんな話し合いをしているか気になるようなら、電話での示談交渉時に依頼者が一緒に聞く、訴訟であれば、期日に一緒に行くなどを検討してみる。

- 弁護士同士の話し合いでも決裂した場合は、ADRや調停、訴訟などの解決策がある。

- 示談成立までの期間は、事故の状況や争点によって異なるが、弁護士依頼で早期解決できるケースもある。

- 警察は、民事不介入の原則があるため、示談交渉には関与しない。

- 後遺障害の等級認定や過失割合など、弁護士の専門知識が必要となる場面は多い。

- しつこい電話連絡など、相手方とのやり取りは、全て弁護士に任せることができる。