交通事故の被害に遭われた方にとって、保険会社から提示される「損害賠償額計算書」(三井住友海上火災保険の場合)は、今後の生活を左右する重要な書類です。しかし、専門用語が多く、内訳や計算方法が複雑で、理解するのが難しいと感じる方も少なくないでしょう。特に、三井住友海上火災保険のような大手保険会社の場合、独自の基準や計算式を用いていることもあります。

この記事では、三井住友海上火災保険から提示される「損害賠償額計算書」について、長年交通事故問題に取り組んできた弁護士が、その内訳、計算方法、注意点、そして増額の可能性について、徹底的に解説します。

「提示された金額が適正なのかわからない…」

「内訳の見方がわからない…」

「もっと多くの賠償金を受け取れるはず…」

このような疑問や不安をお持ちの方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。損害賠償額計算書の正しい理解と、適切な対応によって、あなたは正当な賠償金を受け取ることができるはずです。

目次

- 三井住友海上火災保険の「損害賠償額計算書」とは?

- 損害賠償額計算書の内訳を詳しく見る|各項目の解説と注意点

- 損害賠償額の計算方法|自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)

- 損害賠償額計算書で注意すべきポイント|確認すべき項目とは?

- 損害賠償額を増額させる方法|弁護士に相談するメリット

- 三井住友海上火災保険の損害賠償額計算書に関するQ&A

- まとめ|損害賠償額計算書は弁護士に確認を!三井住友海上火災保険からの提示額、鵜呑みにせず増額交渉を

1. 三井住友海上火災保険の「損害賠償額計算書」とは?

1-1. 損害賠償額計算書の役割と重要性

損害賠償額計算書とは、交通事故の加害者側(通常は加害者側の保険会社)が、被害者に対して支払う損害賠償額の内訳と計算根拠を示す書類です。この書類は、示談交渉の基礎となるものであり、被害者にとって非常に重要な意味を持ちます。

1-2. 損害賠償額計算書が送られてくるタイミング

損害賠償額計算書は、通常、以下のタイミングで送られてきます。

- 怪我の治療が終了し、症状固定となったとき

- 後遺障害等級が認定されたとき

- 本格的な示談交渉が始まる前

- 示談交渉の結果、再提示がなされるとき

1-3. 損害賠償額計算書に記載されている主な項目

三井住友海上火災保険株式会社の損害賠償額計算書には、主に以下の項目が記載されています。

- 被害者の情報: 氏名、住所、年齢、職業など

- 事故の情報: 事故発生日時など

- 保険の情報: 三井住友海上火災保険株式会社の担当者の名前

- 損害額の内訳: 治療費、看護料、通院費、諸雑費、文書料、その他、休業損害、慰謝料、逸失利益など

- 過失割合: 加害者と被害者の過失割合(この割合分、損害額がマイナスとなります)

- 既払金: 既に支払われた金額(主に医療機関へお支払した治療費や、休業損害・慰謝料の内払分)

- 最終お支払額: 最終的に支払われる金額

2. 損害賠償額計算書の内訳を詳しく見る|各項目の解説と注意点

2-1. 治療費

治療費とは、交通事故による怪我の治療にかかった費用のことです。

病院での診察費、検査費、手術費、投薬費など、実際に治療にかかった費用が計上されます。

注意点:

- 治療費が正しいか知りたい場合、三井住友海上の担当者に、診断書及び診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施術証明書、領収書など、実際に治療にかかった費用の根拠資料の写しを要求し、間違いないか、計算してみる必要があります(弁護士が受任した場合、開示を要求します)。

- 必要かつ相当な範囲を超える治療費は、認められない場合があります。

- 自分で負担した分の治療費がある場合、漏れがないか確認してみましょう。

2-2. 通院交通費

通院にかかった交通費(公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代、駐車場代など)が計上されます。

注意点:

- 原則として、公共交通機関(電車・バス)を利用した場合の運賃が基準となります。

- 実際に電車やバスを使用していない場合は、電車・バス代を請求することはできません。

- 自家用車を利用した場合は、ガソリン代(1kmあたり15円程度で計算されることが多い)や、有料道路料金、駐車場代などが認められます。ガソリン代については、通常は、被害者が提出した通院交通費明細書ををもとに、保険会社が計算してくれます。

- タクシー代は、必要性が認められる場合に限り認められます(立証資料として、領収証が必要です)

2-3. その他の費用

上記の他にも、以下のような費用が認められることがあります。

- 後遺障害診断作成費用(通常、後遺障害の等級が認定された時のみ認定されますが、非該当でも認定されることがあります)

- 装具・器具購入費

2-4. 休業損害

交通事故による怪我で仕事を休んだことによる収入の減少分が、休業損害として認められます。

注意点:

- 会社員、自営業者、家事従事者など、職業によって計算方法が異なります。

- 給与所得者の場合、休業損害証明書などの書類が必要になります。

- 自営業者の場合、通常、事故前年度の税務署の受付印のある(または電子申告の場合、メールの受信通知のある)確定申告書の写しが必要です。

- 家事従事者の場合、住民票の写し・家事従事者確認事項などの書類が必要となります。

- 基礎収入や、休業日数について、計算式が書いてあるはずです。基礎収入(日額)や、休業日数に間違いがないか確認する必要があります。

2-5. 慰謝料

交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償が、慰謝料です。

2-5-1. 入通院慰謝料

入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。

注意点:

- 入通院期間、通院頻度、怪我の程度などを考慮して金額が決定されます。

- 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって金額が大きく異なります。弁護士が受任しないかぎり、弁護士基準によって金額の提示がなされることは、ほぼありません。

2-5-2. 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。

注意点:

- 後遺障害の等級に応じて、金額が定められています。

- 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準によって金額が大きく異なります。弁護士が受任しないかぎり、弁護士基準によって金額の提示がなされることは、ほぼありません。

2-6. 逸失利益

交通事故によって将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償が、逸失利益です。

2-6-1. 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことによって、労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償です。

注意点:

- 後遺障害の等級、年齢、事故前の収入などを基に計算されます。基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間が正しいかの確認が必要です。

2-6-2. 死亡逸失利益

被害者が死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の減少に対する補償です。

注意点:

- 被害者の年齢、事故前の収入などを基に計算されます。基礎収入、労働能力喪失期間が正しいかの確認が必要です。

2-7. 物損に関する損害

物損(車両修理費、代車料など)については、通常、承諾書ないし免責証書という形で、示談が行われることになります。三井住友海上火災保険の損害賠償額計算書には、人損しか計上されておらず、物損については別の書面で提示がなされるのが通常です。

2-8. 過失相殺

交通事故の発生について、被害者側にも過失がある場合、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されます。

2-9. 既払金

既に加害者側から支払いを受けている金額がある場合、その金額が損害賠償額から差し引かれます。通常は、三井住友海上火災保険株式会社が医療機関に直接お支払した治療費や、被害者の方に内払した休業損害、慰謝料が計上されています。

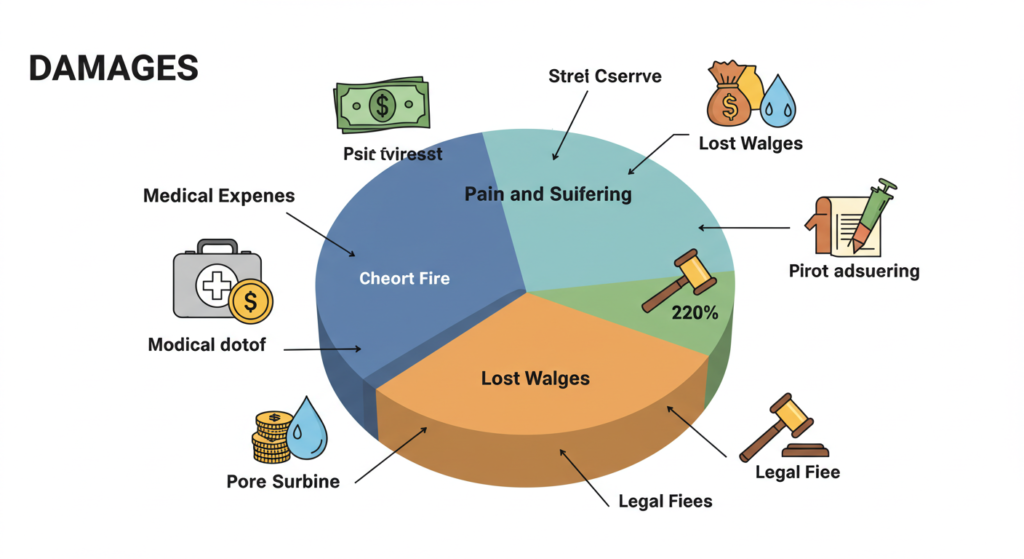

3. 損害賠償額の計算方法|自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)

3-1. 3つの算定基準の違い

- 自賠責基準: 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準。法令で定められた最低限の補償であり、金額は最も低い。

- 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準よりは高いが、弁護士基準よりは低い。

- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいて算定される基準。3つの基準の中で最も高額。

3-2. 三井住友海上火災保険が用いる基準

三井住友海上火災保険は、通常、任意保険基準に基づいて損害賠償額を算定します。

3-3. 弁護士基準(裁判基準)で計算するメリット

弁護士に依頼することで、弁護士基準(裁判基準)で損害賠償額を請求することが可能となり、大幅な増額が期待できます。ただし、通常、弁護士が受任したとしても、交渉段階では、慰謝料は弁護士基準(赤本基準)の8割から9割程度までの提示にとどまります。

4. 損害賠償額計算書で注意すべきポイント|確認すべき項目とは?

4-1. 治療費の打ち切り

保険会社は、一定期間が経過すると、「症状固定」を理由に治療費の支払いを打ち切ろうとすることがあります。しかし、症状が残っている場合は、医師と相談の上、治療を継続することができます。治療費の保険会社による支払いが終了した場合であっても、自費で(健康保険を使って)、治療を継続することができます。損害賠償額計算書には、通常、保険会社が一括対応した分のみの治療費が計上されていることが多いです。適切な症状固定時期に争いがある場合、適切な症状固定時期を主張して、自費で負担した治療費、その分の通院交通費、休業損害、通院慰謝料を請求してみましょう。

4-2. 休業損害の計算

休業損害の計算が、適切に行われているか確認しましょう。特に、

- 基礎収入の金額

- 休業日数

- 休業割合

に注意が必要です。資料をもとに、最大限有利な主張をします。

4-3. 慰謝料の金額

慰謝料の金額が、自賠責基準や任意保険基準で計算されていないか確認しましょう。弁護士基準で請求することで、増額できる可能性があります。

4-4. 過失割合

提示された過失割合が、事故状況に照らして適切かどうか確認しましょう。過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談して、刑事記録を取得するなどをおすすめします。

4-5. 後遺障害の有無と等級

後遺障害が残った場合は、適切な後遺障害等級が認定されているか確認しましょう。後遺障害等級は、賠償金額に大きく影響します。

また、非該当となった場合、異議申立てをすることもできます。

5. 損害賠償額を増額させる方法|弁護士に相談するメリット

5-1. 弁護士基準での請求

弁護士は、過去の裁判例に基づいた弁護士基準で損害賠償額を請求するため、保険会社の提示額よりも高額な賠償金を得られる可能性が高まります。

5-2. 後遺障害等級認定のサポート

後遺障害が残った場合、弁護士は、適切な後遺障害等級が認定されるよう、申請手続きをサポートします。

5-3. 適切な過失割合の主張

弁護士は、事故状況を詳しく分析し、証拠に基づいて適切な過失割合を主張します。

5-4. 保険会社との交渉

弁護士は、被害者の代理人として、保険会社との交渉を全て代行します。

6. 三井住友海上火災保険の損害賠償額計算書に関するQ&A

6-1. 計算書の見方がわからない場合はどうすればいいですか?

損害賠償額計算書の見方がわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、計算書の内容を分かりやすく説明し、疑問点に答えてくれます。

6-2. 提示された金額に納得できない場合はどうすればいいですか?

提示された金額に納得できない場合は、安易に示談に応じず、弁護士に相談しましょう。弁護士は、増額の可能性を検討し、保険会社と交渉してくれます。

6-3. 弁護士に相談するタイミングはいつですか?

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう(その上で、弁護士に委任して弁護士を窓口にするかは別の問題です)。事故直後から相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、その後の手続きをスムーズに進めることができます。

6-4. 弁護士費用はどれくらいかかりますか?

弁護士費用は、弁護士事務所によって異なります。多くの弁護士事務所では、交通事故の相談は無料で行っています。また、弁護士費用特約を利用できる場合もありますので、まずは相談してみましょう。

弁護士費用特約があれば、費用負担はありません。弁護士費用特約の有無は、自分の加入している保険会社や、保険代理店に電話して聞くのが早いです。家族の保険でも適用がある場合がありますので、必ず確認しましょう。

7.まとめ|損害賠償額計算書は弁護士に確認を!三井住友海上火災保険からの提示額、鵜呑みにせず増額交渉を

三井住友海上火災保険から提示される「損害賠償額計算書」は、専門用語が多く、その内訳や計算方法は複雑です。保険会社は、独自の基準(任意保険基準)で損害賠償額を算定するため、被害者が本来受け取るべき金額よりも低い金額が提示されるケースも少なくありません。

この記事では、損害賠償額計算書の各項目の見方、計算方法、注意点、そして増額の可能性について詳しく解説しました。

【この記事の要点】

- 損害賠償額計算書は、示談交渉の基礎となる重要な書類。

- 治療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など、様々な損害項目がある。

- 損害賠償額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、弁護士基準が最も高額。

- 保険会社は、通常、任意保険基準で損害賠償額を算定する。

- 提示された金額に納得できない場合は、弁護士に相談することで、増額できる可能性がある。

交通事故の被害に遭われた方は、保険会社から提示された損害賠償額計算書を鵜呑みにせず、必ず弁護士に相談し、内容を精査してもらいましょう。弁護士は、あなたの状況を詳しく分析し、過去の裁判例に基づいた弁護士基準で損害賠償額を再計算し、保険会社と交渉してくれます。

弁護士に依頼することで、適正な賠償金を受け取れる可能性が高まり、精神的な負担も軽減されます。まずは、無料相談などを活用し、気軽に弁護士に相談してみることをおすすめします。