交通事故に遭い、弁護士に依頼したものの、「何もしてくれない」「連絡がこない」「示談が進まない」とお悩みではありませんか?弁護士費用特約を使って依頼したのに、期待した対応が得られず、不満や不安を感じている方もいるかもしれません。

もしかしたら、「交通事故の弁護士って、本当に役に立つの?」「弁護士に依頼しても意味ないんじゃないか」と疑問に思ったり、「弁護士に後悔した」という知恵袋の書き込みを見て不安になったりしているかもしれません。

この記事は、そんなあなたの疑問や不安を解消することを目的としています。交通事故で弁護士が「何もしてくれない」と感じる理由や、弁護士本来の役割、そして、弁護士との上手な付き合い方について、詳しく解説します。

「交通事故で弁護士は何をしてくれるのか」「どんな時に弁護士に任せるべきか」「弁護士に依頼する最適なタイミングはいつか」など、具体的な疑問にもお答えします。さらに、弁護士費用特約を最大限に活用する方法や、示談交渉で弁護士が出てきた場合の対処法についてもご紹介します。

この記事を読めば、弁護士とのコミュニケーションを改善し、交通事故問題をスムーズに解決するためのヒントが見つかるはずです。

主要なポイント

- 交通事故で弁護士が「何もしてくれない」と感じる主な理由を解説

- 弁護士本来の役割と、依頼者にできること・できないことを明確化

- 弁護士との効果的なコミュニケーション方法と、問題解決のための具体的なステップを提示

- 弁護士費用特約の活用法と、弁護士選びのポイントを紹介

- 示談交渉が難航した場合の対処法と、弁護士変更の検討について解説

目次

- 1. 交通事故で弁護士が何もしてくれないと感じる理由と、弁護士本来の役割

- 2. 交通事故で弁護士が何もしてくれない場合の対処法【弁護士との上手な付き合い方】

- 2-1. まずは落ち着いて!弁護士から連絡がこない場合の具体的な対処法

- 2-2. 疑問を解消!弁護士への効果的な質問方法とコミュニケーションのコツ

- 2-3. 弁護士との面談を申し込む際の注意点と、準備しておくべきこと

- 2-4. それでも改善しないなら?担当弁護士の変更を検討する際のポイント

- 2-5. 示談交渉が難航…交通事故で弁護士が出てきた場合の対応方法

- 2-6. 弁護士費用特約を最大限に活用!費用を抑えて弁護士に依頼する方法

- 2-7. 弁護士との連携を強化!交通事故解決のために依頼者ができること

- 2-8. まとめ:交通事故で弁護士が何もしてくれない…そんな悩みを解決し、最善の結果を得るために

1. 交通事故で弁護士が何もしてくれないと感じる理由と、弁護士本来の役割

弁護士に依頼したのに、「何もしてくれない」「連絡がない」「対応が遅い」と感じる場合、何が原因なのでしょうか?もしかしたら、弁護士の仕事の進め方や、交通事故案件特有の事情が関係しているかもしれません。

この章では、弁護士が「何もしてくれない」と感じてしまう主な理由を5つに分類して解説します。また、弁護士が本来どのような役割を担っているのか、そして、どのような場合には弁護士の介入が効果的でないのかを明らかにします。さらに、「弁護士に依頼しても意味がない」という誤解を解き、弁護士選びで後悔しないためのポイントや、示談交渉がスムーズに進まない場合の改善策についてもご紹介します。

- 1-1. 連絡が途絶えがち?交通事故で弁護士が何もしてくれないと感じる5つの理由

- 1-2. 誤解を解消!交通事故で弁護士は何をしてくれるのか?その役割を解説

- 1-3. どんな時に弁護士は役に立たない?交通事故で弁護士に任せるべきでないこと

- 1-4. 弁護士選びで後悔しない!「交通事故 弁護士 意味ない」という誤解を解く

- 1-5. なぜ遅い?交通事故の示談が弁護士に依頼しても進まない場合の改善策

- 1-6. 知恵袋でも話題!交通事故で弁護士に依頼して後悔するケースとは?

- 1-7. 早期解決のために!交通事故で弁護士に依頼する最適なタイミング

1-1. 連絡が途絶えがち?交通事故で弁護士が何もしてくれないと感じる5つの理由

弁護士に依頼したにも関わらず、「何もしてくれない」と感じてしまう主な理由は、以下の5つに分類できます。

- 連絡不足: 弁護士からの連絡が途絶え、進捗状況が全く分からない。

- 詳細: 弁護士は多くの案件を抱えているため、個々の依頼者への連絡が疎かになることがあります。特に、示談交渉が長期化する場合や、後遺障害の認定手続きに時間がかかる場合など、進展がない期間は連絡が途絶えがちです。

- 具体例:

- 依頼後、1か月経っても弁護士から連絡がない。

- こちらから連絡しても、折り返しの連絡がない、または遅い。

- 進捗状況を尋ねても、「順調に進んでいます」といった曖昧な回答しか得られない。

- 説明不足: 弁護士が現在何をしているのか、今後どのように進めていくのかの説明がない。

- 詳細: 弁護士は専門用語を使いがちで、法律の知識がない依頼者には理解しにくい説明をすることがあります。また、依頼者への説明を後回しにしてしまうケースもあります。

- 具体例:

- 保険会社との交渉内容について、具体的な説明がない。

- 今後の見通しについて、明確な説明がない。

- 専門用語ばかりで、何を言っているのか理解できない。

- 期待とのギャップ: 依頼者が思い描いていた動きと、実際の弁護士の動きに差がある。

- 詳細: 依頼者は、弁護士が積極的に動いてくれることを期待しますが、実際には、弁護士の仕事の多くは、書類作成や調査、交渉など、依頼者からは見えにくい部分が中心です。

- 具体例:

- 依頼者は、すぐに示談交渉が始まると思っていたが、実際には、資料収集や調査に時間がかかっている。

- 依頼者は、弁護士が頻繁に連絡をくれると思っていたが、実際には、必要な時以外は連絡がない。

- 示談交渉の停滞: 保険会社との交渉が遅々として進まない。

- 詳細: 保険会社は、支払いを抑えるために、交渉を引き延ばそうとすることがあります。また、過失割合や後遺障害の認定など、争点がある場合は、交渉が長期化しやすくなります。

- 具体例:

- 保険会社からの回答が遅い。

- 過失割合で意見が対立し、交渉が進まない。

- 後遺障害の認定結果に納得できず、異議申立てが必要になった。

- 見えない作業: 弁護士の仕事の多くは、依頼者からは見えにくい調査や準備が中心。

- 詳細: 弁護士の仕事は、依頼者との面談や電話対応だけでなく、証拠収集、判例調査、書面作成、関係機関との連絡調整など、多岐にわたります。これらの作業は、依頼者からは見えにくいため、「何もしてくれていない」と感じてしまうことがあります。

- 具体例:

- 事故現場の調査や、刑事記録の分析。

- 過去の類似事故の判例調査。

- 保険会社への提出書類の作成。

- 医師との連携や、後遺障害診断書の作成依頼。

表:弁護士が「何もしてくれない」と感じる理由とその詳細

| 理由 | 詳細 | 具体例 |

|---|---|---|

| 連絡不足 | 弁護士からの連絡が途絶え、進捗状況が全く分からない。 | 依頼後、1か月経っても連絡がない。こちらから連絡しても折り返しがない、または遅い。進捗状況を尋ねても曖昧な回答しか得られない。 |

| 説明不足 | 弁護士が現在何をしているのか、今後どのように進めていくのかの説明がない。 | 保険会社との交渉内容や今後の見通しについて具体的な説明がない。専門用語ばかりで理解できない。 |

| 期待とのギャップ | 依頼者が思い描いていた動きと、実際の弁護士の動きに差がある。 | すぐに示談交渉が始まると思っていたが、資料収集や調査に時間がかかっている。弁護士が頻繁に連絡をくれると思っていたが、必要な時以外は連絡がない。 |

| 示談交渉の停滞 | 保険会社との交渉が遅々として進まない。 | 保険会社からの回答が遅い。過失割合や後遺障害の認定で意見が対立し交渉が進まない。 |

| 見えない作業 | 弁護士の仕事の多くは、依頼者からは見えにくい調査や準備が中心。 | 事故現場の調査、刑事記録の分析。過去の判例調査。保険会社への提出書類の作成。医師との連携や後遺障害診断書の作成依頼。 |

1-2. 誤解を解消!交通事故で弁護士は何をしてくれるのか?その役割を解説

交通事故で弁護士に依頼した場合、弁護士は具体的にどのような業務を行ってくれるのでしょうか?ここでは、弁護士の役割を詳しく解説し、依頼者が抱きがちな誤解を解消します。

弁護士の主な役割は、以下の5つに大別できます。

- 保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉・示談の代理:

- 詳細: 弁護士は、依頼者の代理人として、保険会社または相手の代理人・相手本人との示談交渉を行います。過失割合の調査、損害賠償額の算定、そして、適切な賠償金額での示談を目指します。

- 具体的な業務:

- 事故状況の調査(実況見分調書、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラ映像など)

- 過失割合の検討(過去の判例や類似事故の事例との比較)

- 損害額の算定(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)

- 保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉(書面、電話、面談など)

- 示談書・免責証書の作成

- 損害項目の算定と請求:

- 詳細: 弁護士は、交通事故によって生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)を、法的な基準に基づいて正確に算定し、保険会社または相手の代理人・相手本人に請求します。

- 慰謝料の算定基準:

- 自賠責基準: 自賠責保険の基準(最低限の補償)

- 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している基準

- 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例に基づいた基準(最も高額になる可能性が高い)

- 慰謝料の算定基準:

- 具体的な業務:

- 治療費、通院交通費、付添看護費などの実費の請求

- 休業損害証明書の作成サポート

- 慰謝料の算定(弁護士基準)

- 後遺障害逸失利益の算定

- 将来介護費用の算定

- 詳細: 弁護士は、交通事故によって生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)を、法的な基準に基づいて正確に算定し、保険会社または相手の代理人・相手本人に請求します。

- 弁護士基準での慰謝料算定:

- 詳細: 弁護士は、保険会社が提示する慰謝料額(多くの場合、自賠責基準または任意保険基準)ではなく、より高額な弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算定し、請求します。

- メリット: 慰謝料が増額される可能性が高い

- 後遺障害等級認定申請のサポート:

- 詳細: 後遺障害が残った場合、弁護士は、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートを行います。

- 具体的な業務:

- 後遺障害診断書の作成サポート(医師へのアドバイス)

- 必要な検査の手配

- 申請書類の作成、提出

- 異議申し立て(認定結果に不服がある場合)

- 示談交渉の窓口:

- 詳細: 弁護士は、依頼者の代わりに、保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉窓口となります。これにより、依頼者は、精神的な負担を軽減し、治療や仕事に専念することができます。

- メリット:

- 保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉ストレスからの解放

- 時間的負担の軽減

- 専門知識に基づく適切な対応

表:交通事故における弁護士の役割

| 役割 | 詳細 | 具体的な業務 |

|---|---|---|

| 保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉・示談の代理 | 依頼者の代理人として、保険会社または相手の代理人・相手本人との示談交渉を行う。過失割合の調査、損害賠償額の算定、適切な賠償金額での示談を目指す。 | 事故状況の調査、過失割合の検討、損害額の算定、保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉、示談書の作成 |

| 損害項目の算定と請求 | 交通事故によって生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)を、法的な基準に基づいて正確に算定し、保険会社に請求する。 | 治療費・交通費等の実費請求、休業損害証明書の作成サポート、慰謝料の算定(弁護士基準)、後遺障害逸失利益の算定、将来介護費用の算定 |

| 弁護士基準での慰謝料算定 | 保険会社が提示する慰謝料額ではなく、より高額な弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を算定し、請求する。 | 弁護士基準(裁判基準)による慰謝料の算定 |

| 後遺障害等級認定申請のサポート | 後遺障害が残った場合、適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートを行う。 | 後遺障害診断書の作成サポート、必要な検査の手配、申請書類の作成・提出、異議申し立て |

| 示談交渉の窓口 | 依頼者の代わりに、保険会社または相手の代理人・相手本人との交渉窓口となる。 | 保険会社または相手の代理人・相手本人との連絡(電話、メール、書面)、交渉内容の報告、依頼者へのアドバイス |

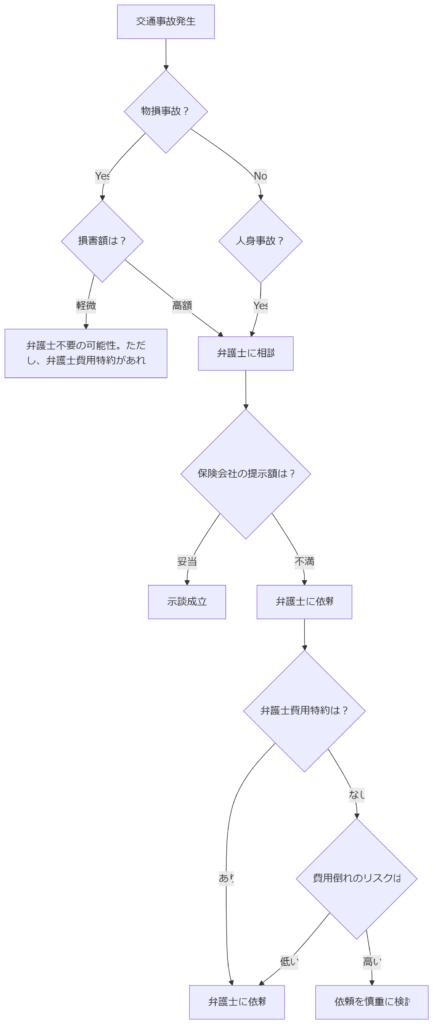

1-3. どんな時に弁護士は役に立たない?交通事故で弁護士に任せるべきでないこと

弁護士への依頼は、交通事故解決において強力なサポートとなりますが、すべてのケースで有効とは限りません。ここでは、弁護士に依頼しても効果が薄い、あるいは依頼すべきでないケースについて解説します。

- 軽微な物損事故:

- 詳細: 損害が小さく、弁護士費用の方が高額になる可能性がある場合、費用だおれとなり、弁護士に依頼するメリットは少ないです。

- 具体例:

- 車のバンパーに かすかな傷がついた程度

- 修理費用が数万円程度

- 弁護士費用特約: ただし、弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担なしで弁護士に依頼できます。したがいまして、弁護士費用特約がある場合、軽微な物損事故であるほど、弁護士を使った方が得ともいえます。

- 相手方保険会社の提示額が妥当な場合:

- 詳細: もともと適正な金額が提示されている場合、弁護士が介入しても、賠償額が大幅に増額される可能性は低いでしょう。

- 確認方法: 弁護士に相談し、提示額が妥当かどうかを判断してもらうのが確実です。

- 弁護士が交通事故案件に不慣れな場合:

- 詳細: 交通事故案件の経験が少ない弁護士は、適切な対応ができない可能性があります。

- 見極め方:

- 弁護士の得意分野や実績を確認する

- 初回相談時に、交通事故案件の経験について質問する

- 費用倒れになる場合:

- 詳細: 増額される賠償金よりも、弁護士費用の方が高額になってしまうケースです。

- 注意点: 弁護士費用特約を利用する場合でも、保険会社によっては、支払いに上限がある場合があります。

弁護士に任せるべきでないこと:

- 医師との相談や治療方針の決定: 自分の症状や治療については、医師と直接相談し、自分で判断することが重要です。

- 日常的な通院の記録: 症状の変化や痛みの程度は、自分で記録しておく必要があります。また、けがをした方に代わって、弁護士が通院することもできません。

- 保険会社からの連絡への簡単な返答: 保険会社からの簡単な質問や確認には、自分で対応しても問題ありません。

図:弁護士に依頼すべきかどうかの判断フローチャート

1-4. 弁護士選びで後悔しない!「交通事故 弁護士 意味ない」という誤解を解く

インターネット上では、「交通事故で弁護士に依頼しても意味がない」という意見を見かけることがあります。しかし、これは多くの場合、誤解や一部の事例に基づくものです。ここでは、弁護士に依頼することのメリットを改めて確認し、弁護士選びで後悔しないためのポイントを解説します。

「交通事故 弁護士 意味ない」という誤解が生じる理由

- 賠償額が期待ほど増えなかった:

- 詳細: 保険会社が最初から適切な金額を提示していた場合、弁護士が介入しても、賠償額が大幅に増額されることはありません。

- 誤解: 弁護士に依頼すれば、必ず賠償額が増えると思い込んでいる人がいます。

- 弁護士費用が高額だった:

- 詳細: 特に弁護士費用特約を利用していない場合、弁護士費用が負担になることがあります。

- 誤解: 弁護士費用について、事前にしっかりと確認しなかったために、費用倒れになってしまうケースがあります。

- 過去の悪い評判だけを見て判断:

- 詳細: 一部の弁護士の対応の悪さを、弁護士全体の評価と混同してしまうケースがあります。

- 誤解: すべての弁護士が、対応が悪い、または、仕事が遅いと思い込んでしまう。

弁護士に依頼するメリット

- 弁護士基準での慰謝料算定: 一般的に、保険会社の提示額よりも高額な慰謝料を請求できます。

- 専門知識による適切な請求: 見落としがちな損害項目(休業損害、逸失利益など)も含めて、適切に請求できます。

- 精神的・時間的負担の軽減: 保険会社との交渉や、面倒な手続きを弁護士に任せることができます。

- 裁判になった場合の対応: 訴訟になった場合でも、専門的な対応が可能です。

弁護士選びのポイント

- 交通事故案件の経験が豊富か:

- 確認方法: 弁護士のウェブサイトや、初回相談時に、交通事故案件の解決実績を確認しましょう。

- 費用体系が明確か:

- 確認方法: 着手金、報酬金、実費など、費用体系について、事前にしっかりと説明を受けましょう。弁護士費用特約を利用する場合は、保険会社に適用範囲を確認しましょう。

- コミュニケーションが取りやすいか:

- 確認方法: 初回相談時に、弁護士の話し方や説明の仕方が分かりやすいか、質問に丁寧に答えてくれるかなどを確認しましょう。

- 相性が良いか:

- 確認方法: 弁護士との相性は、問題解決をスムーズに進める上で非常に重要です。複数の弁護士に相談し、比較検討することをおすすめします。

1-5. なぜ遅い?交通事故の示談が弁護士に依頼しても進まない場合の改善策

弁護士に依頼したにもかかわらず、示談交渉がなかなか進まない場合、どのような原因が考えられるでしょうか?そして、どのように改善すれば良いのでしょうか?

示談交渉が遅れる主な原因

- 保険会社との交渉の難航:

- 過失割合の争い: 双方の主張が食い違い、過失割合の合意に至らない。

- 後遺障害に関する見解の相違: 後遺障害の損害額(慰謝料、逸失利益)について、保険会社と意見が異なる。

- 賠償金額の隔たり: 提示された賠償金額に納得できない。

- 保険会社の担当者の対応: 担当者が多忙、または、交渉に消極的。

- 弁護士側の事情:

- 多忙: 多くの案件を抱えており、対応が遅れている。

- 経験不足: 交通事故案件の経験が浅く、交渉がスムーズに進まない。

- 連絡不足: 依頼者への連絡や報告が不足している。

- その他の要因:

- 資料収集の遅れ: 事故状況の調査や、医療記録の収集に時間がかかっている。

- 鑑定の必要性: 専門家による調査や鑑定が必要となり、時間がかかる。

改善策

- 弁護士に状況確認と期限設定:

- 現状把握: なぜ示談交渉が進んでいないのか、具体的な理由を弁護士に確認しましょう。

- 期限設定: 「○月○日までに、○○について回答を得たい」など、具体的な期限を設定し、弁護士に伝えましょう。

- 詳細な説明を求める:

- 交渉状況: 保険会社との交渉内容、今後の見通しについて、具体的な説明を求めましょう。

- 専門用語の解説: 分からない専門用語があれば、遠慮なく質問しましょう。

- 第三者機関の活用を提案:

- 交通事故紛争処理センター: 示談のあっせんや、審査を行ってくれます。弁護士でも、あまり利用をしたことがない人もいます。

- 日弁連交通事故相談センター: 弁護士による無料相談や、示談あっせんを行ってくれます。こちらも、弁護士でも、あまり利用をしたことがない人もいます。

- 法的手続きへの移行を検討:

- 調停: 裁判所での話し合いによる解決を目指します。

- 訴訟: 裁判によって、最終的な解決を図ります。

- 弁護士の変更を検討:

- 上記の方法を試しても、交渉が全く進展しない場合は、弁護士の変更を検討することも可能です。

1-6. 知恵袋でも話題!交通事故で弁護士に依頼して後悔するケースとは?

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでは、「交通事故で弁護士に依頼して後悔した」という書き込みを見かけることがあります。ここでは、具体的にどのようなケースで後悔するのか、その原因と対策を解説します。

後悔するケース

- 連絡が取れない、対応が遅い:

- 原因: 弁護士が多忙、または、事務処理能力が低い。

- 対策:

- 依頼前に、連絡頻度や対応の早さについて確認する。

- 定期的な進捗報告を求める。

- 連絡が取れない場合は、事務所に直接連絡する。

- 説明が不十分、専門用語ばかりで理解できない:

- 原因: 弁護士の説明不足、または、依頼者への配慮不足。

- 対策:

- 分からないことは、遠慮なく質問する。

- 書面やメールで、記録を残す。

- 必要に応じて、面談を求める。

- 費用が高額、費用倒れになった:

- 原因: 弁護士費用の説明不足、または、依頼者の確認不足。

- 対策:

- 依頼前に、費用体系について詳細な説明を受ける。

- 弁護士費用特約の利用を検討する。

- 費用見積もりを依頼する。

- 結果に不満、思ったほどの成果が得られなかった:

- 原因: 弁護士の能力不足、または、依頼者の過度な期待。「おしが弱い」など。

- 対策:

- 依頼前に、弁護士の経験や実績を確認する。

- 現実的な見通しについて、弁護士から説明を受ける。

- 弁護士との相性が悪い:

- 原因: 性格や価値観の不一致。

- 対策:

- 複数の弁護士に相談し、比較検討する。

- 信頼できる弁護士を選ぶ。

表:弁護士に依頼して後悔するケースとその対策

| 後悔するケース | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 連絡が取れない、対応が遅い | 弁護士が多忙、事務処理能力が低い | 依頼前に連絡頻度や対応の早さを確認。定期的な進捗報告を求める。事務所に直接連絡する。 |

| 説明が不十分、専門用語ばかりで理解できない | 弁護士の説明不足、依頼者への配慮不足 | 分からないことは質問する。書面やメールで記録を残す。必要に応じて面談を求める。 |

| 費用が高額、費用倒れになった | 弁護士費用の説明不足、依頼者の確認不足 | 依頼前に費用体系について詳細な説明を受ける。弁護士費用特約の利用を検討する。費用見積もりを依頼する。 |

| 結果に不満、思ったほどの成果が得られなかった | 弁護士の能力不足、依頼者の過度な期待 | 依頼前に弁護士の経験や実績を確認する。現実的な見通しについて説明を受ける。 |

| 弁護士との相性が悪い | 性格や価値観の不一致 | 複数の弁護士に相談し比較検討する。信頼できる弁護士を選ぶ。 |

1-7. 早期解決のために!交通事故で弁護士に依頼する最適なタイミング

交通事故で弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほど良いと言えます。しかし、実際に依頼すルタイミングは必ずしもそうではないと考えます。具体的にどのタイミングで依頼するのが最適なのでしょうか?ここでは、状況に応じた最適なタイミングを解説します。

最適なタイミング

- 事故直後:

- メリット:

- 初期対応のアドバイスを受けられる(証拠保全、保険会社への対応など)

- 今後の見通しを立てやすくなる

- 精神的な負担を軽減できる

- 注意点: 弁護士費用特約を利用する場合は、保険会社に事前連絡が必要な場合があります。

- メリット:

- 保険会社から最初の提示があった時:

- メリット:

- 提示額が妥当かどうかを判断してもらえる

- 増額交渉の可能性を探れる

- 注意点: 提示内容を鵜呑みにせず、必ず弁護士に相談しましょう。

- メリット:

- 示談交渉で行き詰まった時:

- メリット:

- 交渉のプロである弁護士が、代理人として交渉してくれる

- 状況を打開できる可能性が高まる

- 注意点: 交渉が長期化している場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

- メリット:

- 後遺障害の可能性が出てきた時:

- メリット:

- 適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートを受けられる

- 後遺障害慰謝料や逸失利益の請求漏れを防げる

- 注意点: 後遺障害診断書の作成は、症状固定と診断された後に行う必要があります。

- メリット:

- 症状固定前の通院中:

- 適切な通院頻度や検査についてのアドバイスを受けられる。

- 通院している段階で相談しておくと、症状固定後、後遺症が残った場合でも、スムーズに後遺障害等級認定のサポートを受けられる

- 治療の打ち切りがあっても、冷静に対応できる。

表:弁護士に依頼する最適なタイミング

| タイミング | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 事故直後 | 初期対応のアドバイス、今後の見通し、精神的負担の軽減 | 弁護士費用特約利用時は保険会社への事前連絡が必要な場合あり |

| 保険会社から最初の提示があった時 | 提示額の妥当性判断、増額交渉の可能性 | 提示内容を鵜呑みにせず、必ず弁護士に相談 |

| 示談交渉で行き詰まった時 | 交渉のプロによる代理交渉、状況打開 | 交渉長期化の場合は早めに相談 |

| 後遺障害の可能性が出てきた時 | 適切な後遺障害等級認定サポート、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求漏れ防止 | 後遺障害診断書の作成は症状固定後 |

| 症状固定前の通院中 | 適切な通院頻度や検査のアドバイス、後遺障害等級認定サポートがスムーズになる、治療打ち切りの対策のアドバイス | 治療中の場合、損害額が確定しないため、そもそも具体的な賠償交渉に入らない |

早期依頼のメリット

- 証拠保全: 事故直後は、証拠が失われやすい時期です(特に、コンビニなどの防犯カメラ)。弁護士に依頼することで、早期に証拠を確保し、有利な交渉を進めることができます。

- 精神的負担の軽減: 保険会社とのやり取りや、今後の手続きなど、不安なことが多い時期に、弁護士に相談することで、精神的な負担を軽減できます。

- 適切な治療: 適切な治療を受けることは、後遺障害の有無や程度に影響します。弁護士は、必要に応じて、適切な医療機関を紹介してくれます。

2. 交通事故で弁護士が何もしてくれない場合の対処法【弁護士との上手な付き合い方】

弁護士に依頼したものの、連絡が途絶えたり、説明が不足していたりして、「何もしてくれない」と感じてしまう場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?この章では、弁護士とのコミュニケーションを改善し、問題解決をスムーズに進めるための具体的な方法を解説します。

まずは、落ち着いて状況を確認し、弁護士に連絡を取ることから始めましょう。そして、疑問や不安を解消するために、効果的な質問方法を身につけ、必要に応じて面談を申し込むことも検討しましょう。それでも改善が見られない場合は、担当弁護士の変更を検討することも可能です。

また、加害者側から弁護士が出てきた場合の対処法や、弁護士費用特約を最大限に活用する方法についても解説します。さらに、弁護士との連携を強化し、依頼者自身ができることについてもご紹介します。

- 2-1. まずは落ち着いて!弁護士から連絡がこない場合の具体的な対処法

- 2-2. 疑問を解消!弁護士への効果的な質問方法とコミュニケーションのコツ

- 2-3. 弁護士との面談を申し込む際の注意点と、準備しておくべきこと

- 2-4. それでも改善しないなら?担当弁護士の変更を検討する際のポイント

- 2-5. 示談交渉が難航…交通事故で弁護士が出てきた場合の対応方法

- 2-6. 弁護士費用特約を最大限に活用!費用を抑えて弁護士に依頼する方法

- 2-7. 弁護士との連携を強化!交通事故解決のために依頼者ができること

- 2-8. まとめ:交通事故で弁護士が何もしてくれない…そんな悩みを解決し、最善の結果を得るために

2-1. まずは落ち着いて!弁護士から連絡がこない場合の具体的な対処法

弁護士から連絡がこない場合、不安や不満を感じるかもしれませんが、まずは落ち着いて、以下の対処法を試してみましょう。

- 弁護士事務所に問い合わせる:

- 電話: まずは、弁護士事務所に電話をかけ、担当弁護士の状況を確認しましょう。

- メール: 電話がつながらない場合は、メールで連絡を取りましょう。メールには、氏名、事故日、連絡先、現在の状況、連絡を希望する日時などを記載します。

- 受付担当者: 担当弁護士が不在の場合は、受付担当者に伝言を依頼しましょう。

- 定期的な進捗報告を依頼する:

- 具体的な頻度: 「月に1回」など、具体的な頻度で進捗報告を依頼しましょう。

- 報告方法: 電話、メール、書面など、希望する報告方法を伝えましょう。

- メールや書面で質問をまとめる:

- メリット: 口頭での質問よりも、記録に残るため、弁護士との認識のズレを防ぐことができます。

- 質問内容:

- 現在の状況

- 今後の見通し

- 具体的な質問事項

- 面談を申し込む:

- 重要案件: 重要な問題については、直接会って話し合うのが効果的です。

- 準備: 面談前に、質問事項や確認事項をまとめておきましょう。

- 担当弁護士の変更を検討する:

- 最終手段: 上記の方法を試しても、状況が改善しない場合は、担当弁護士の変更を検討しましょう。

- 相談先: 弁護士事務所の責任者や、他の弁護士に相談しましょう。

連絡がこない理由

- 損害額が確定していない: 治療中や後遺障害の認定手続き中の場合、損害額が確定していないため、示談交渉が進められないことがあります。

- 相手方保険会社の対応の遅れ: 保険会社の担当者が多忙、または、交渉に消極的な場合、交渉が遅れることがあります。

- 弁護士の多忙: 弁護士が多くの案件を抱えており、対応が遅れている可能性があります。

2-2. 疑問を解消!弁護士への効果的な質問方法とコミュニケーションのコツ

弁護士とのコミュニケーションを円滑にし、疑問や不安を解消するためには、効果的な質問方法とコミュニケーションのコツを身につけることが重要です。

質問のポイント

- 具体的かつ簡潔に:

- 「いつまでに」「何を」「どのように」など、5W1Hを意識して質問しましょう。

- 抽象的な質問は避け、具体的な質問を心がけましょう。

- 事前に質問事項を整理:

- 質問したいことを事前にメモしておき、聞き忘れがないようにしましょう。

- 優先順位をつけて、重要な質問から聞くようにしましょう。

- 専門用語の解説を求める:

- 分からない専門用語があれば、遠慮なく質問しましょう。

- 「○○とは、どういう意味ですか?」など、具体的に質問しましょう。

- 書面やメールを活用:

- 口頭での質問だけでなく、書面やメールでも質問することで、記録を残し、認識のズレを防ぐことができます。

- 回答も書面やメールで求めるようにしましょう。

コミュニケーションのコツ

- 感謝の気持ちを伝える:

- 弁護士への感謝の気持ちを伝えることで、良好な関係を築くことができます。

- 「いつもありがとうございます」「お忙しいところ恐縮です」など、一言添えるだけでも効果があります。

- 進捗状況を定期的に確認:

- 弁護士からの連絡を待つだけでなく、自分から定期的に進捗状況を確認しましょう。

- 「現在の状況はいかがでしょうか?」「何かお手伝いできることはありますか?」など、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

- 不安や不満を正直に伝える:

- 不安や不満を抱え込まず、正直に弁護士に伝えましょう。

- ただし、感情的にならず、冷静に伝えることが大切です。

- 弁護士の立場を理解する:

- 弁護士は、依頼者のために最善を尽くしてくれていますが、必ずしもすべての要求に応えられるわけではありません。

- 弁護士の立場を理解し、協力的な姿勢で接することが大切です。

表:弁護士への効果的な質問とコミュニケーション

| 目的 | 方法 | コツ |

|---|---|---|

| 疑問の解消 | 具体的かつ簡潔に質問、事前に質問事項を整理、専門用語の解説を求める、書面やメールを活用 | 5W1Hを意識、聞き忘れ防止、記録に残す |

| 関係構築 | 感謝の気持ちを伝える、進捗状況を定期的に確認、不安や不満を正直に伝える、弁護士の立場を理解 | 一言添える、積極的にコミュニケーション、冷静に伝える、協力的な姿勢 |

2-3. 弁護士との面談を申し込む際の注意点と、準備しておくべきこと

弁護士との面談は、疑問や不安を解消し、問題解決をスムーズに進めるための重要な機会です。ここでは、面談を申し込む際の注意点と、準備しておくべきことについて解説します。

面談を申し込む際の注意点

- 事前に予約:

- 弁護士は多忙なため、必ず事前に電話やメールで予約を取りましょう。

- 予約時には、氏名、事故日、連絡先、相談内容などを伝えましょう。

- 面談の目的を明確にする:

- 何を相談したいのか、何を解決したいのかを明確にしておきましょう。

- 面談の目的を弁護士に伝えることで、より効率的な面談ができます。

- 時間に余裕を持つ:

- 面談時間は、30分~1時間程度が一般的ですが、状況によっては長引くこともあります。

- 時間に余裕を持って、面談に臨みましょう。

- 服装:

- 服装は自由ですが、清潔感のある服装を心がけましょう。

準備しておくべきこと

- 資料:

- 交通事故証明書

- 診断書、診療報酬明細書

- 保険会社からの書類

- 事故状況が分かる写真や図

- その他、関係すると思われる資料

- 質問事項:

- 事前に質問事項をメモしておき、聞き忘れがないようにしましょう。

- 優先順位をつけて、重要な質問から聞くようにしましょう。

- 時系列の整理:

- 事故発生から現在までの経緯を、時系列で整理しておきましょう。

- 事故状況、治療経過、保険会社とのやり取りなどを、まとめておくと、弁護士に説明しやすくなります。

- 自分の要望:

- 示談交渉の目標(賠償金額、解決時期など)を明確にしておきましょう。

- 弁護士に、自分の要望をしっかりと伝えましょう。

表:弁護士との面談準備チェックリスト

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 予約 | 事前に電話やメールで予約。氏名、事故日、連絡先、相談内容を伝える。 |

| 面談の目的 | 何を相談したいのか、何を解決したいのかを明確にする。 |

| 時間 | 30分~1時間程度が一般的。時間に余裕を持つ。 |

| 服装 | 自由。 |

| 資料 | 交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、保険会社からの書類、事故状況が分かる写真や図、その他関係すると思われる資料 |

| 質問事項 | 事前にメモ。優先順位をつける。 |

| 時系列の整理 | 事故発生から現在までの経緯を時系列で整理。事故状況、治療経過、保険会社とのやり取りなどをまとめる。 |

| 自分の要望 | 示談交渉の目標(賠償金額、解決時期など)を明確にする。 |

2-4. それでも改善しないなら?担当弁護士の変更を検討する際のポイント

弁護士に連絡を取り、質問をし、面談を重ねても、状況が改善しない場合、担当弁護士の変更を検討することも選択肢の一つです。ここでは、弁護士を変更する際のポイント、注意点、そして新しい弁護士の探し方について解説します。

弁護士変更を検討する主な理由

- 連絡が取れない、対応が遅い: 依頼後、長期間放置されている。

- 説明が不十分、理解できない: 専門用語ばかりで、説明が分かりにくい。

- 相性が悪い: 弁護士との信頼関係を築けない。

- 方針が合わない: 示談交渉の方針に納得できない。

- 専門性が低い: 交通事故案件の経験が浅い、または、専門知識が不足している。

弁護士変更の注意点

- 解約と着手金:

- すでに着手金を支払っている場合、解約しても返金されないことがあります。

- 新しい弁護士に依頼する際、再度着手金が必要になる場合があります。

- 弁護士費用特約:

- 弁護士費用特約を利用している場合、保険会社によっては、弁護士変更に制限がある場合があります。

- 事前に保険会社に確認しましょう。

- 資料の引き継ぎ:

- 前の弁護士から、資料を返却してもらい、新しい弁護士に引き継ぐ必要があります。

- 資料の紛失や、引き継ぎの遅れに注意しましょう。

- 辞任される可能性

- 弁護士の方から、信頼関係の破壊を理由に辞任される可能性もあります。

新しい弁護士の探し方

- 弁護士会や法テラスに相談:

- 弁護士会や法テラスでは、弁護士紹介を行っています。

- 交通事故案件に強い弁護士を紹介してもらえる可能性があります。

- インターネット検索:

- 地域の弁護士などのキーワードで検索してみましょう。

- 弁護士事務所のウェブサイトで、実績や得意分野を確認しましょう。

- 知人や友人からの紹介:

- 交通事故の経験がある知人や友人に、弁護士を紹介してもらうのも良い方法です。

- 複数の弁護士に相談:

- 複数の弁護士に相談し、比較検討することで、自分に合った弁護士を見つけることができます。

- 初回相談無料の弁護士事務所もあります。

表:弁護士変更の検討ポイント

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 変更理由 | 連絡不足、説明不足、相性、方針の不一致、専門性の低さ |

| 注意点 | 解約と着手金、弁護士費用特約の制限、資料の引き継ぎ、辞任の可能性 |

| 新しい弁護士の探し方 | 弁護士会・法テラス、インターネット検索、知人・友人からの紹介、複数の弁護士に相談 |

2-5. 示談交渉が難航…交通事故で弁護士が出てきた場合の対応方法

加害者側が弁護士を立ててきた場合、示談交渉はより複雑になり、不利な状況に陥る可能性があります。ここでは、加害者側から弁護士が出てきた場合の適切な対応方法を解説します。

加害者側が弁護士を立てる理由

- 保険会社が対応を弁護士に依頼: 保険会社が、示談交渉を弁護士に任せることがあります。

- 加害者自身が弁護士に依頼: 加害者が、自分の責任を軽減するために、弁護士に依頼することがあります。

- 過失割合や後遺障害で争いがある: 双方の主張が大きく食い違う場合、弁護士を立てて、法的な解決を目指すことがあります。

対応方法

- こちらも弁護士に依頼する:

- 最も有効な対策: 弁護士同士で交渉することで、対等な立場で交渉を進めることができます。

- 弁護士費用特約: 弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

- 提示された条件をすぐに受け入れない:

- 加害者側の弁護士は、加害者の利益を最大化するために、不利な条件を提示してくることがあります。

- 必ず内容を精査し、検討する時間を確保しましょう。

- 連絡はすべて記録に残す:

- 電話でのやり取りは避け、書面やメールで記録を残しましょう。

- 言った言わないのトラブルを防ぐことができます。

- 感情的にならない:

- 弁護士との交渉は、冷静に進めることが大切です。

- 感情的になると、不利な状況に陥る可能性があります。

- 分からないことは質問する:

- 専門用語や、理解できないことがあれば、遠慮なく質問しましょう。

- 納得できるまで、説明を求めることが大切です。

表:加害者側から弁護士が出てきた場合の対応

| 対応 | 詳細 |

|---|---|

| こちらも弁護士に依頼 | 対等な立場で交渉を進めるために最も有効。弁護士費用特約の利用を検討。 |

| 提示された条件をすぐに受け入れない | 必ず内容を精査し、検討する時間を確保。 |

| 連絡はすべて記録に残す | 電話は避け、書面やメールで記録。言った言わないのトラブルを防ぐ。 |

| 感情的にならない | 冷静に交渉を進める。 |

| 分からないことは質問する | 専門用語や理解できないことは遠慮なく質問。納得できるまで説明を求める。 |

2-6. 弁護士費用特約を最大限に活用!費用を抑えて弁護士に依頼する方法

弁護士費用特約は、交通事故の被害者が、弁護士費用を気にせずに弁護士に依頼できる、非常に心強い味方です。ここでは、弁護士費用特約を最大限に活用するためのポイントを解説します。

弁護士費用特約とは

- 自動車保険や火災保険などに付帯している特約で、交通事故の弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。

- 多くの場合、相談料10万円、弁護士費用300万円程度が上限となっています。

- 被害者だけでなく、被保険者の家族も利用できる場合があります。

弁護士費用特約活用のポイント

- 加入状況の確認:

- まずは、自分が加入している保険に、弁護士費用特約が付帯しているかを確認しましょう。

- 保険証券や保険会社のウェブサイト、代理店に電話して確認できます。

- 不明な場合は、保険会社や代理店に問い合わせましょう。

- 保険会社への事前連絡:

- 弁護士に依頼する前に、必ず保険会社に連絡し、弁護士費用特約を利用することを伝えましょう。

- 保険会社によっては、事前連絡がないと、特約を利用できない場合があります。

- 適用範囲の確認:

- 弁護士費用特約には、適用範囲があります。

- 保険会社に、適用範囲について詳しく確認しましょう。

- 弁護士選び:

- 弁護士費用特約を利用する場合でも、弁護士選びは重要です。

- 交通事故案件の経験が豊富な弁護士を選びましょう。

- 複数の弁護士に相談し、比較検討することをおすすめします。

- 費用の確認:

- 弁護士費用特約の上限額を超える費用が発生する場合は、自己負担となります。

- 事前に弁護士に、費用の見積もりを依頼しましょう。

弁護士費用特約のメリット

- 自己負担なしで弁護士に依頼できる: 経済的な負担を気にせずに、弁護士に依頼できます。

- より良い解決が期待できる: 弁護士のサポートにより、適切な賠償額を得られる可能性が高まります。

- 精神的な負担を軽減できる: 保険会社との交渉や、面倒な手続きを弁護士に任せることができます。

2-7. 弁護士との連携を強化!交通事故解決のために依頼者ができること

弁護士が交通事故解決が得意であっても、依頼者自身も積極的に協力することで、よりスムーズな解決が期待できます。ここでは、弁護士との連携を強化し、問題解決を加速させるために、依頼者ができることを具体的に解説します。

依頼者ができること

- 情報提供:

- 事故状況: 事故発生時の状況、事故現場の状況、目撃者の情報などを、できるだけ詳しく弁護士に伝えましょう。

- 資料提供: 交通事故証明書、診断書、保険会社からの書類など、関係する資料をすべて弁護士に提出しましょう。

- 時系列の整理: 事故発生から現在までの経緯を、時系列で整理しておくと、弁護士に説明しやすくなります。

- 連絡:

- 定期的な連絡: 弁護士からの連絡を待つだけでなく、自分から定期的に連絡を取り、進捗状況を確認しましょう。

- 迅速な対応: 弁護士からの質問や依頼には、迅速に対応しましょう。

- 協力:

- 指示に従う: 弁護士の指示には、できる限り従いましょう。

- 情報収集: 弁護士から依頼された情報収集には、積極的に協力しましょう。

- 事実を伝える: 嘘や隠し事はせず、正直に事実を伝えましょう。

- 記録:

- 通院記録: 通院日、治療内容、症状などを記録しておきましょう。

- 支出記録: 交通事故に関連する支出(治療費、交通費、休業損害など)を記録しておきましょう。

- 連絡記録: 弁護士や保険会社とのやり取りを記録しておきましょう。

弁護士への協力事項の具体例

- 通院状況についてこまめに連絡する

- 医師から後遺障害診断書を取得する

- 保険会社からの照会、依頼には速やかに対応する

表:弁護士との連携強化のために依頼者ができること

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 情報提供 | 事故状況、資料提供、時系列の整理 |

| 連絡 | 定期的な連絡、迅速な対応 |

| 協力 | 指示に従う、情報収集、事実を伝える |

| 記録 | 通院記録、支出記録、連絡記録 |

| その他 | 通院状況について連絡、後遺障害診断書を取得、保険会社からの照会等に対応 |

2-8. まとめ:交通事故で弁護士が何もしてくれない…そんな悩みを解決し、最善の結果を得るために

交通事故で弁護士に依頼したのに、「何もしてくれない」と感じる場合、多くは弁護士とのコミュニケーション不足や、弁護士の業務内容に対する誤解が原因です。この記事で解説したポイントを実践することで、弁護士との関係を改善し、問題解決をスムーズに進めることができるでしょう。

記事のポイントまとめ

- 弁護士が「何もしてくれない」と感じる理由:

- 連絡不足、説明不足、期待とのギャップ、示談交渉の停滞、見えない作業などが主な原因です。

- 弁護士の仕事は、依頼者からは見えにくい部分が多いため、誤解が生じやすいことを理解しましょう。

- 弁護士本来の役割:

- 保険会社との交渉・示談の代理、損害項目の算定と請求、弁護士基準での慰謝料算定、後遺障害等級認定申請のサポート、示談交渉の窓口などが主な役割です。

- 弁護士に依頼することで、賠償額の増額や、精神的・時間的負担の軽減が期待できます。

- 弁護士との上手な付き合い方:

- まずは落ち着いて弁護士事務所に連絡し、状況を確認しましょう。

- 効果的な質問方法を身につけ、疑問や不安を解消しましょう。

- 必要に応じて、面談を申し込みましょう。

- それでも改善しない場合は、担当弁護士の変更を検討しましょう。

- 加害者側から弁護士が出てきた場合:

- こちらも弁護士に依頼し、対等な立場で交渉を進めましょう。

- 提示された条件をすぐに受け入れず、必ず内容を精査しましょう。

- 連絡はすべて記録に残し、冷静に対応しましょう。

- 弁護士費用特約の活用:

- 弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。

- 保険会社に事前連絡し、適用範囲を確認しましょう。

- 依頼者ができること:

- 弁護士に積極的に情報を提供し、連絡を密に取り、協力的な姿勢で問題解決に取り組みましょう。

- 通院記録や支出記録、連絡記録などをきちんと残しておきましょう。

- 弁護士選びで後悔しないために:

- 交通事故案件の経験豊富な弁護士を選ぶ

- 複数の弁護士に相談して、比較検討する

交通事故は、誰もが被害者にも加害者にもなりうる問題です。万が一、交通事故に遭ってしまった場合は、この記事を参考に、弁護士と協力して、最善の解決を目指しましょう。