交通事故に遭い、示談交渉を始めようとした矢先、相手方から弁護士が出てきたら、多くの方は動揺し、不安になるでしょう。「弁護士が出てきたということは、自分は不利になるのではないか?」「示談金が減額されてしまうのではないか?」と心配になるのは当然です。

しかし、ご安心ください。この記事では、交通事故の示談交渉で相手方から弁護士が出てきた場合に、被害者としてどのように対応すれば良いのか、不利にならないための具体的な戦略、そして、賠償金を最大化するための方法について、徹底的に解説します。

この記事を読めば、弁護士が出てきた場合の正しい知識と対処法が身につき、冷静かつ適切に示談交渉を進めることができるようになります。さらに、弁護士費用特約の活用法や、弁護士選びのポイントなど、あなたの状況に合わせて最適な選択をするための情報も網羅しています。

目次

- 交通事故の示談交渉 相手方から弁護士が出てきたらどうなる?基本的な状況を解説

- なぜ相手方は弁護士を立てるのか?その理由と背景にある事情

- 弁護士登場で被害者が不利になる?誤解と真実を徹底解明

- 相手方弁護士への賢い対応術 交渉で絶対にやってはいけないこと

- 弁護士費用特約は必須 活用しないと損をする3つの理由

- 後悔しない弁護士の選び方 交通事故に強い弁護士の見分け方5選

- 賠償金最大化への道 示談交渉を有利に進めるための7つの秘訣

- よくある質問 交通事故の示談と弁護士に関する疑問を解決

- まとめ

1. 交通事故の示談交渉 相手方から弁護士が出てきたらどうなる?基本的な状況を解説

交通事故の示談交渉において、相手方から弁護士が出てきた場合、具体的にどのような状況になるのか、基本的なポイントを解説します。

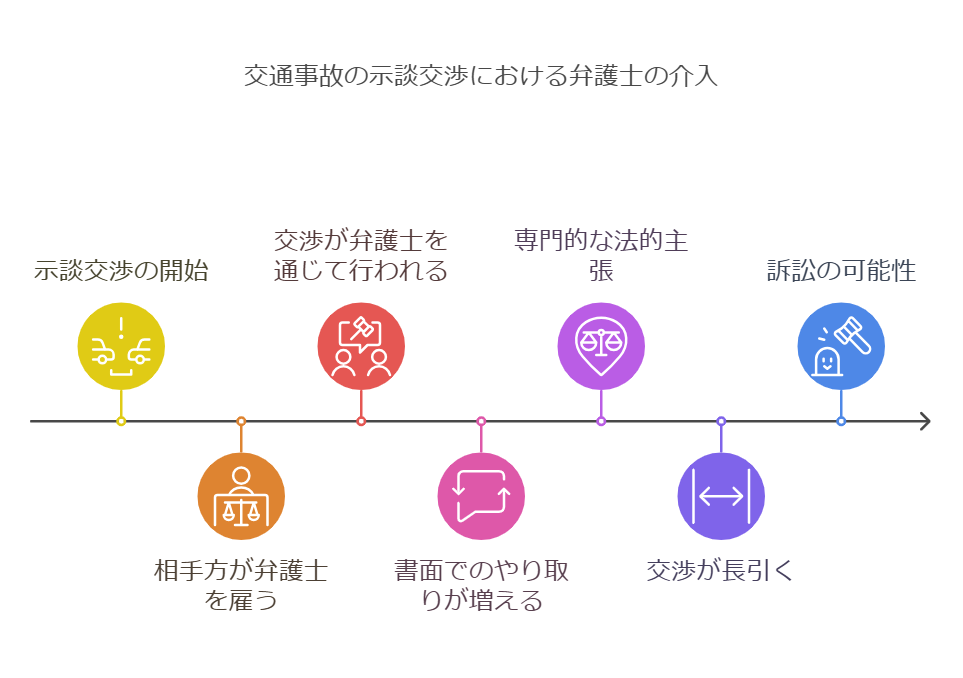

- 示談交渉の窓口が弁護士になる: 今まで相手方本人や保険会社と直接やり取りをしていたとしても、弁護士が出てきた時点で、示談交渉の窓口は弁護士に一本化されます。いわゆる受任通知が届き、通常、そこには今後の連絡は弁護士にするように書いてあります。

- 書面でのやり取りが中心になる: 電話や対面での交渉よりも、書面(内容証明郵便など)でのやり取りが中心となります。

- 専門的な主張が展開される: 弁護士は法律の専門家であるため、法的根拠に基づいた主張や、過去の判例などを引用した専門的な主張を展開してきます。

- 交渉が長期化する可能性がある: 弁護士が介入することで、交渉が慎重に進められるため、解決までの期間が長引く可能性があります。

- 訴訟に発展する可能性もある。示談で合意に至らない場合は、調停や訴訟に発展することもあります。加害者の側から、被害者に対し、「債務不存在確認訴訟」という訴訟を打たれてしまうこともあります。

1-1. 示談交渉の窓口が弁護士になる

これまで、事故の相手方本人、あるいは相手方が加入している保険会社の担当者と直接やり取りをしていたとしても、相手方が弁護士を立てた時点で、示談交渉の窓口は、その弁護士に一本化されます。これは、弁護士が代理人として正式に選任されたことを意味します。受任通知には委任状が添付されていないこともありますが、委任状を見せるように要求すれば、委任状を見せてくれるでしょう。

- 具体的にどう変わる?

加害者本人や保険会社の担当者には、直接連絡を取ることができなくなります。連絡を試みても、「弁護士を通してください」と対応されることが一般的です。示談交渉に関するすべての連絡、書類のやり取りは、弁護士を介して行うことになります。 - なぜ窓口が一本化される?

弁護士は、法律の専門家として、依頼者(この場合は加害者)の代理人として交渉を行う権限を持ちます。弁護士を窓口とすることで、法的に整理された、一貫性のある主張・交渉を行うことが可能になります。感情的な対立や、不正確な情報のやり取りを防ぎ、冷静かつ効率的に交渉を進める目的もあります。保険会社は、「契約者保護のため」という理由を使うこともあります。

1-2. 書面でのやり取りが中心になる

相手方に弁護士がつくと、示談交渉は、電話や対面での直接的なやり取りではなく、書面でのやり取りが中心となります。

- 具体的にどう変わる?

これまで電話で話していたような内容も、書面で伝えるよう要求されるかもしれません。弁護士からの書面には、法的な主張や要求が記載されています。書面でのやり取りには、記録が残るという特徴があります。

- なぜ書面が中心になる?

- 口頭でのやり取りは、「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。書面であれば、双方の主張や交渉の経緯が明確に記録として残ります。

- 弁護士は、法的な観点から書面の内容を精査し、慎重に言葉を選んで作成します。

- 内容証明郵便を利用することで、送付した書面の内容と送付日時を公的に証明することができます。

1-3. 専門的な主張が展開される

弁護士は法律の専門家であり、当然ながら、法的根拠に基づいた主張や、過去の裁判例などを引用した専門的な主張を展開してきます。

-

- 具体的にどう変わる?

- これまで保険会社から提示されていた慰謝料や過失割合について、弁護士は異なる見解を示してくることがあります。

- 損害賠償請求の項目(治療費、休業損害、慰謝料など)について、法的根拠に基づいた詳細な計算や主張が行われます。

- 過去の類似事故の裁判例を引用し、自らの主張の正当性を強調してくることがあります。

- 具体的にどう変わる?

- なぜ専門的な主張がされる?

- 弁護士は、依頼者の利益を最大化するために、法律の知識を駆使して交渉に臨みます。

- 法的な主張は、裁判になった場合にも通用するものでなければなりません。そのため、弁護士は、裁判所が判断の基準とする法的根拠や裁判例に基づいて主張を組み立てます。

- 専門的な主張をすることで、被害者側にプレッシャーをかけ、交渉を有利に進めようとする意図もあります。

1-4. 交渉が長期化する可能性がある

弁護士が介入することで、交渉が慎重に進められるため、示談成立までの期間が長引く可能性があります。

-

- 具体的にどう変わる?

- 保険会社との交渉では比較的スムーズに進んでいたとしても、弁護士が介入することで、解決までに数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。

- 具体的にどう変わる?

- なぜ長期化する?

- 弁護士は、依頼者のために、あらゆる可能性を検討し、慎重に交渉を進めます。そのため、一つ一つの主張や証拠の確認に時間がかかることがあります。

- 書面でのやり取りが中心となるため、回答までに時間がかかることが一般的です。

- 双方の主張が対立する場合、裁判所に判断を委ねる(訴訟)ことも視野に入れるため、さらに時間がかかることになります。

1-5 訴訟に発展する可能性

示談交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟に発展することもあります。

- 具体的にどう変わる?

- 調停は、裁判所において、調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続きです。

- 訴訟は、裁判官が双方の主張や証拠を検討し、判決によって紛争を解決する手続きです。

- なぜ訴訟になる?

- 示談交渉では、双方の主張が平行線で、合意に至らないことがあります。

- 弁護士は、依頼者の利益のためには、訴訟も辞さないという姿勢で交渉に臨むことがあります。

- 訴訟になった場合、最終的には裁判所の判断に従うことになります。

相手方から弁護士が出てきたとしても、必ずしも被害者が不利になるわけではありません。しかし、上記のように状況が大きく変化することを理解し、適切な対応を準備しておくことが重要です。特に、法律の知識がない一般の方が、弁護士を相手に一人で交渉を進めるのは非常に困難です。ご自身の状況をしっかりと把握し、必要であれば、交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

2. なぜ相手方は弁護士を立てるのか?その理由と背景にある事情

交通事故の加害者側が弁護士を立てる理由は、一つだけではありません。様々な理由が考えられ、その背景には、加害者側や保険会社の思惑、そして、個別の事情が存在します。ここでは、代表的な理由とその背景を詳しく解説します。

2-1. 賠償金を減額したい

保険会社は、営利企業である以上、支払う賠償金をできるだけ抑えたいと考えます。弁護士を介入させることで、被害者との交渉を有利に進め、賠償金を減額しようとするケースは、少なくありません。

-

- 背景にある事情

-

- 保険会社は、多数の交通事故案件を抱えており、一件あたりの賠償金を少しでも減らすことが、全体の収益に大きく影響します。

-

- 被害者との直接交渉では、感情的な対立や、交渉の長期化により、かえってコストが増加する可能性があります。弁護士に交渉を任せることで、効率的に賠償金を減額できると判断する場合があります。

-

- 弁護士は、法律の知識や交渉術を駆使して、被害者側の主張の矛盾点や、法的に認められない請求などを指摘し、減額交渉を行います。

-

- 背景にある事情

-

- 具体的な減額交渉の例

-

- 過失割合の主張: 被害者にも過失があるとして、過失割合を高く主張することで、賠償金を減額しようとします。

-

- 慰謝料の減額: 慰謝料の算定基準には、いくつかの種類があります(自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準)。弁護士は、より低い基準(自賠責基準や任意保険基準)での算定を主張し、慰謝料の減額を試みます。

-

- 休業損害の減額: 休業損害の算定について、被害者の収入や休業期間などを厳しく審査し、減額を主張することがあります。

-

- 後遺障害の否定・減額: 後遺障害の存在を否定したり、より低い等級での認定を主張したりすることで、賠償金を減額しようとします。

-

- 具体的な減額交渉の例

2-2. 過失割合で争いたい

交通事故の過失割合は、賠償額に大きく影響します。相手方が自身の過失割合を不当に低く主張したい場合、弁護士を立てて、専門的な主張を展開してくることがあります。

-

- 背景にある事情

-

- 過失割合が1割変わるだけで、賠償額が数十万円、場合によっては数百万円変わることもあります。

-

- 特に、過失割合が争点となる事故(例えば、交差点での出会い頭の事故、右折車と直進車の事故など)では、弁護士を立てて徹底的に争うケースが多く見られます。

-

- 弁護士は、事故現場の状況、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言などを詳細に分析し、自らに有利な主張を展開します。

-

- 背景にある事情

-

- 具体的な争点の例

-

- 信号の表示: どちらが赤信号で進入したか、黄色信号のタイミングはどうだったか、などが争点となります。

-

- 速度: どちらが速度超過をしていたか、制限速度は何キロだったか、などが争点となります。

-

- 一時停止義務: どちらに一時停止義務があったか、一時停止を遵守したか、などが争点となります。

-

- 前方不注意: どちらが前方不注意だったか、どの程度の注意義務違反があったか、などが争点となります。

-

- 具体的な争点の例

2-3. 被害者側の主張に納得できない

被害者側の主張する損害額や、事故状況の認識などに納得できない場合、弁護士を立てて、徹底的に争う姿勢を見せることがあります。

-

- 背景にある事情

-

- 被害者側の主張する損害額が、加害者側や保険会社の想定を大幅に超えている場合、弁護士を立てて、その妥当性を争うことがあります。

-

- 事故状況について、被害者と加害者の主張が大きく食い違う場合、弁護士を立てて、客観的な証拠に基づいた主張を展開することがあります。

-

- 弁護士を立てることで、被害者側にプレッシャーをかけ、交渉を有利に進めようとする意図もあります。

-

- 背景にある事情

2-4. 弁護士費用特約に加入している

相手方が弁護士費用特約に加入している場合、自己負担なしで弁護士を依頼できるため、気軽に弁護士を立てるケースがあります。

-

- 背景にある事情

-

- 弁護士費用特約は、近年、自動車保険の加入時にセットで加入するケースが増えています。

-

- 弁護士費用特約があれば、自己負担を気にせず弁護士に依頼できるため、加害者側にとっては、弁護士を立てるハードルが低くなります。

-

- この場合、必ずしも被害者と争う意思があるわけではなく、単に専門家のアドバイスを受けたい、交渉を代行してもらいたい、という理由で弁護士を立てることもあります。

-

- 背景にある事情

2-5. 精神的な負担を軽減したい

交通事故の示談交渉は、精神的な負担が大きいものです。相手方本人が交渉を避けたい、または、保険会社との交渉がうまくいかないなどの理由で、弁護士に交渉を任せるケースがあります。

-

- 背景にある事情

-

- 交通事故の加害者になってしまった場合、被害者に対して、精神的な負い目を感じることがあります。

-

- 保険会社との交渉が難航し、精神的に疲弊してしまうことがあります。

-

- 弁護士に交渉を任せることで、精神的な負担を軽減し、日常生活への影響を最小限に抑えたいと考えることがあります。

-

- 背景にある事情

上記のように、相手方が弁護士を立てる理由は様々です。相手方の真意を見極め、冷静に対応することが重要です。

3. 弁護士登場で被害者が不利になる?誤解と真実を徹底解明

「相手方に弁護士がついたら、自分は不利になってしまうのではないか…」交通事故の被害に遭われた方の中には、そのように不安に感じられる方も少なくないでしょう。確かに、弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。しかし、弁護士が出てきたからといって、必ずしも被害者が不利になるわけではありません。ここでは、よくある誤解を解き、真実を明らかにしていきます。

3-1. 弁護士は「交渉のプロ」だが、「魔法使い」ではない

弁護士は、法律の知識や交渉のテクニックを駆使して、依頼者の利益のために最善を尽くします。しかし、弁護士は「魔法使い」ではありません。事実をねじ曲げたり、存在しない証拠を作り出したりすることはできません。

-

- 弁護士の強み:

-

- 法的知識: 法律、判例、裁判手続きに関する深い知識を持っています。

-

- 交渉力: 相手方との交渉を有利に進めるためのテクニックや戦略を持っています。

-

- 証拠収集力: 事故状況を証明するための証拠を収集し、分析する能力があります。

-

- 書面作成能力: 法的に有効な書面を作成する能力があります。

-

- 弁護士の強み:

-

- 弁護士の限界:

-

- 事実の改変は不可能: 嘘をついたり、証拠を捏造したりすることはできません。

-

- 感情論は通用しない: 裁判所では、感情論ではなく、客観的な証拠に基づいた主張が重視されます。

-

- 必ず勝てるとは限らない: 弁護士に依頼したからといって、必ずしも有利な結果になるとは限りません。

-

- 弁護士の限界:

3-2. 被害者には法律で守られた権利がある

交通事故の被害者には、法律で守られた権利があります。弁護士が出てきたからといって、その権利が失われるわけではありません。

-

- 被害者の主な権利:

-

- 損害賠償請求権: 交通事故によって生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料など)を加害者に請求する権利があります。

-

- 過失割合に応じた賠償: 交通事故の過失割合に応じて、損害賠償を受ける権利があります。

-

- 後遺障害の認定: 後遺障害が残った場合、適切な等級の認定を受け、それに応じた賠償を受ける権利があります。

-

- 被害者の主な権利:

3-3. 弁護士介入で、むしろ適正な解決につながるケースも

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、客観的な証拠に基づいて交渉が進められるため、冷静な話し合いが可能になり、結果として、適切な賠償額が算定され、適正な解決につながるケースもあります。

-

- 弁護士介入のメリット(被害者側):

-

- 感情的な対立の回避: 加害者側と直接交渉する必要がなくなり、精神的な負担が軽減されます。

-

- 客観的な視点: 弁護士は、第三者的な立場から、客観的に状況を判断し、適切なアドバイスをしてくれます。

-

- 専門知識の活用: 法律の専門知識を活用して、被害者の権利を守り、適切な賠償額を獲得するために交渉してくれます。

-

- 弁護士介入のメリット(被害者側):

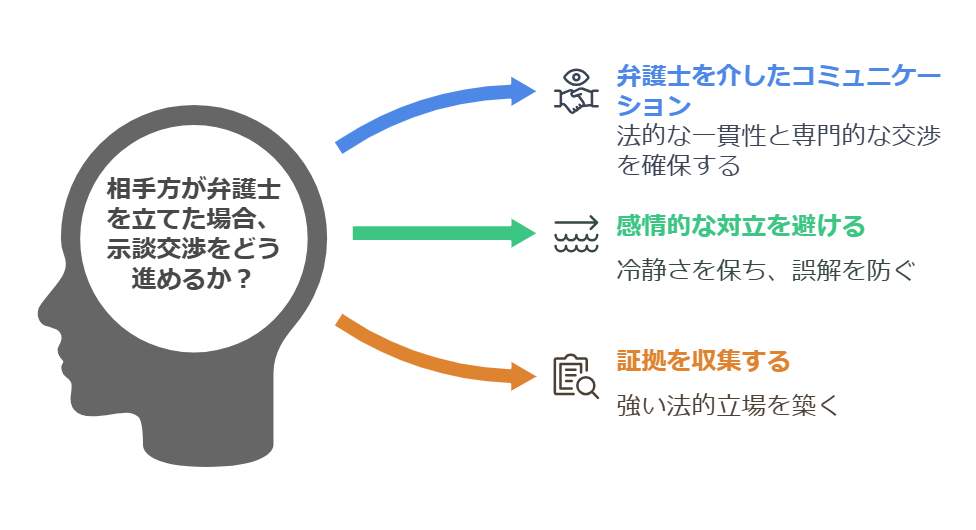

3-4. 無防備な交渉は危険!被害者も準備が必要

弁護士の主張を鵜呑みにせず、自分の権利をしっかりと主張するためには、被害者自身も、ある程度の準備をして交渉に臨む必要があります。

-

- 被害者がすべきこと:

-

- 証拠の収集: 交通事故の状況を証明する証拠(事故現場の写真、診断書、警察への届出など)を収集しておきましょう。

-

- 記録の作成: 事故の状況、治療の経過、相手方とのやり取りなどを記録しておきましょう。

-

- 情報収集: 交通事故の示談に関する情報を収集し、自分の権利や、適切な賠償額の相場などを把握しておきましょう。

-

- 専門家への相談: 弁護士が出てきたら、できるだけ早く、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

-

- 被害者がすべきこと:

弁護士が出てきたからといって、必ずしも被害者が不利になるわけではありません。しかし、何の対策もせずに交渉に臨めば、不利な結果になる可能性は否定できません。

ご自身の権利を守るために、適切な知識を身につけ、必要であれば、弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。

4. 相手方弁護士への賢い対応術 交渉で絶対にやってはいけないこと

相手方の弁護士から連絡があった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。多くの方は、初めての経験で、戸惑い、不安を感じることでしょう。ここでは、冷静さを保ち、適切な対応をするためのポイントと、交渉において絶対にやってはいけないことを解説します。

4-1. 冷静さを保ち、感情的に反論しない

相手方の弁護士は、冷静かつ論理的に主張を展開してきます。それに対して、感情的に反論したり、怒鳴ったりするのは、絶対に避けるべきです。

-

- なぜ感情的な反論はNG?

-

- 感情的な態度は、相手に「交渉の余地がない」「話が通じない」という印象を与え、交渉を困難にします。

-

- 感情的な発言は、揚げ足を取られたり、不利な証拠として利用されたりする可能性があります。

-

- 冷静さを欠いた状態では、適切な判断ができず、不利な条件で示談に応じてしまうリスクが高まります。

-

- なぜ感情的な反論はNG?

-

- 冷静に対応するには?

-

- 深呼吸をして、落ち着きましょう。

-

- 相手の主張を最後まで聞き、メモを取りましょう。

-

- 即答を避け、「検討します」と伝え、時間を稼ぎましょう。

-

- 分からないこと、納得できないことは、曖昧にせず、質問しましょう。

-

- 必要であれば、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

-

- 冷静に対応するには?

4-2. 安易に示談に応じない

相手方の弁護士から示談案が提示されたとしても、すぐに合意するのは危険です。提示された金額や条件が、あなたにとって本当に適切かどうか、慎重に検討する必要があります。

-

- なぜ安易な示談はNG?

-

- 一度示談に応じてしまうと、後から覆すことは非常に困難です。

-

- 示談金は、今後の生活を左右する重要なものです。安易に妥協すると、後々、後悔することになりかねません。

-

- 弁護士は、相手方の利益を最大化するために交渉してきます。提示された示談案は、必ずしもあなたにとって最善の条件とは限りません。

-

- なぜ安易な示談はNG?

-

- 慎重に検討するには?

-

- 示談案の内容を、細部まで確認しましょう。

-

- 不明な点や疑問点があれば、弁護士に質問しましょう。

-

- 示談金の相場を調べ、提示された金額が適切かどうかを比較検討しましょう。

-

- 必要であれば、交通事故に詳しい弁護士に相談し、示談案の妥当性を判断してもらいましょう。

-

- 慎重に検討するには?

4-3. 不利な発言をしない

弁護士との会話は、録音されている可能性があります。不用意な発言や、自分に不利になるような発言は、絶対に避けましょう。

-

- なぜ不利な発言はNG?

-

- 発言は、証拠として利用される可能性があります。

-

- 一度発言した内容は、後から撤回することが難しい場合があります。

-

- 不利な発言をすることで、交渉の主導権を握られ、不利な条件で示談を迫られる可能性があります。

-

- なぜ不利な発言はNG?

-

- 発言に注意するには?

-

- 自分の過失を認めるような発言は避けましょう。(例:「私も少し不注意だったかもしれません」)

-

- 曖昧な表現や、憶測での発言は避けましょう。(例:「多分こうだったと思います」)

-

- 感情的な発言や、相手を挑発するような発言は避けましょう。(例:「そんな金額じゃ納得できない!」)

-

- 分からないこと、知らないことは、正直に伝えましょう。(例:「その点は、よく分かりません」)

-

- 発言に注意するには?

4-4. 証拠を収集する

交通事故の状況を証明する証拠は、交渉を有利に進めるための重要な武器となります。できる限り、証拠を収集しておきましょう。

-

- なぜ証拠が重要?

-

- 証拠は、客観的な事実を証明するものであり、交渉において強力な武器となります。

-

- 証拠があれば、弁護士の主張に対して、効果的に反論することができます。

-

- 裁判になった場合、証拠がなければ、あなたの主張が認められない可能性があります。

-

- なぜ証拠が重要?

-

- 収集すべき証拠の例:

-

- 事故現場の写真: スマートフォンなどで撮影しておきましょう。

-

- ドライブレコーダーの映像: 搭載している場合は、映像を保存しておきましょう。

- 防犯カメラの映像:コンビニなどに設置されています。保存期間がありますので、早急な対応が必要です。

-

- 目撃者の証言: 目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておきましょう。

-

- 修理費用の見積書・領収書: 車の修理費用などが分かります。

-

- 収集すべき証拠の例:

4-5. 専門家(弁護士)に相談する

相手方から弁護士が出てきたら、できるだけ早く、交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。

-

- なぜ弁護士への相談が重要?

-

- 弁護士は、法律の専門家であり、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。

-

- 弁護士に依頼すれば、交渉を代行してもらうことができ、精神的な負担が軽減されます。

-

- 弁護士は、証拠の収集や、法的な主張の組み立てなど、専門的なサポートをしてくれます。

-

- 弁護士に依頼することで、賠償金が増額する可能性が高まります。

-

- なぜ弁護士への相談が重要?

相手方の弁護士は、交渉のプロです。しかし、適切な対応をすれば、恐れることはありません。冷静さを保ち、自分の権利を守るために、最善を尽くしましょう。

5. 弁護士費用特約は必須 活用しないと損をする3つの理由

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯できる特約の一つです。交通事故の被害に遭った際、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が負担してくれるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。この特約は、相手方から弁護士が出てきた場合に限らず、交通事故の被害者にとって非常に心強い味方となります。ここでは、弁護士費用特約を活用しないと損をする3つの理由を詳しく解説します。

5-1. 自己負担なしで弁護士に依頼できる

弁護士に相談・依頼する場合、費用が大きな懸念点となります。弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費などから構成され、高額になるケースも少なくありません。しかし、弁護士費用特約に加入していれば、これらの費用を保険会社が負担してくれるため、原則として自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

-

- 弁護士費用の内訳

-

- 相談料: 弁護士に相談する際に支払う費用です。30分5,500円~1万1000円程度が相場ですが、初回相談無料の法律事務所もあります。

-

- 着手金: 弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。事件の難易度や請求額によって異なりますが、数十万円程度が一般的です。

-

- 報酬金: 事件が解決した際に、成功の度合いに応じて支払う費用です。獲得した賠償金の〇%という形で設定されることが多いです。

-

- 実費: 交通費、郵便代、印紙代など、事件処理に必要な費用です。

-

- 弁護士費用の内訳

-

- 弁護士費用特約でカバーされる範囲

-

- 弁護士費用特約でカバーされる範囲は、保険会社や契約内容によって異なりますが、一般的には、相談料、着手金、報酬金、実費などが含まれます。

-

- 保険会社によっては、弁護士だけでなく、司法書士や行政書士の費用もカバーされる場合があります。

-

- 上限額が設定されていることが多いですが、交通事故のケースでは、上限額を超えることは稀です。

-

- 弁護士費用特約でカバーされる範囲

5-2. 賠償金が増額する可能性が高い

弁護士は、法律の専門知識や交渉術を駆使して、被害者のために最大限の賠償金を獲得できるよう尽力します。そのため、こちらも対向して弁護士に依頼することで、自身で交渉するよりも賠償金が増額する可能性が高くなります。

-

- なぜ賠償金が増額するのか?

-

- 適切な損害額の算定: 弁護士は、慰謝料の算定基準(裁判所基準)や、後遺障害の等級認定など、専門的な知識に基づいて、適切な損害額を算定します。

-

- 過失割合の交渉: 弁護士は、事故状況を詳細に分析し、被害者に有利な過失割合を主張します。

-

- 保険会社との交渉: 弁護士は、交渉のプロとして、被害者の立場に立って、粘り強く交渉します。

-

- 裁判の活用: 示談交渉がまとまらない場合、弁護士は、裁判を起こして、賠償金の増額を目指します。

-

- なぜ賠償金が増額するのか?

-

- 増額の具体例

-

- 相手方弁護士から提示された慰謝料が、裁判所基準よりも大幅に低い場合、弁護士が交渉することで、裁判所基準での慰謝料を獲得できる可能性があります。

-

- 後遺障害の等級認定に基づいた賠償金が適切でない場合、弁護士に交渉してもらうことで、より適切な賠償金を受けられる可能性があります。

-

- 過失割合が不当に高く設定されている場合、弁護士が交渉することで、過失割合を修正できる可能性があります。

-

- 増額の具体例

5-3. 精神的な負担が軽減される

交通事故の被害者は、怪我の治療や後遺症に苦しむだけでなく、相手方弁護士・保険会社との交渉や、将来への不安など、精神的にも大きな負担を抱えています。弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減し、安心して治療に専念することができます。

-

- 弁護士に依頼するメリット(精神面)

-

- 交渉の代行: 保険会社や相手方弁護士との交渉を、全て弁護士に任せることができます。

-

- 専門家のアドバイス: 法律の専門家である弁護士から、適切なアドバイスを受けることができ、不安や疑問を解消できます。

-

- 精神的なサポート: 弁護士は、被害者の立場に立って、親身に相談に乗ってくれます。家庭、治療、仕事に専念できます。

-

- 手続きの代行: 示談交渉だけでなく、後遺障害の申請や、裁判の手続きなども、弁護士に任せることができます。

-

- 弁護士に依頼するメリット(精神面)

弁護士費用特約は、交通事故の被害者にとって、非常に心強い味方です。もしもの時に備えて、弁護士費用特約への加入を強くおすすめします。

6. 後悔しない弁護士の選び方 交通事故に強い弁護士の見分け方5選

弁護士に依頼する際、最も重要なのは「交通事故に強い弁護士」を選ぶことです。弁護士にも得意分野があり、交通事故の案件をあまり扱ったことがない弁護士に依頼してしまうと、適切なサポートを受けられない可能性があります。ここでは、後悔しない弁護士選びのために、交通事故に強い弁護士を見分ける5つのポイントを解説します。

6-1. 交通事故の解決実績が豊富である

交通事故の解決実績は、弁護士の経験と能力を示す最も重要な指標の一つです。実績が豊富な弁護士は、様々なケースに対応してきた経験から、適切な解決策を見出すことができます。

-

- 確認すべきポイント

-

- 解決件数: これまでに何件の交通事故案件を解決してきたかを確認しましょう。

-

- 勝訴率: 示談交渉や裁判で、どの程度の割合で被害者側の主張を認めさせてきたかを確認しましょう。

-

- 得意な分野: どのような種類の交通事故(物損、過失割合、死亡事故、後遺障害など)を得意としているかを確認しましょう。

-

- 具体的な解決事例: どのようなケースで、どのような解決を導いてきたか、具体的な事例を紹介してもらいましょう(守秘義務の範囲内で)。

-

- 確認すべきポイント

-

- 確認方法

-

- ホームページ: 多くの法律事務所は、ホームページで解決実績を公開しています。

-

- 相談時: 初回相談の際に、直接弁護士に尋ねてみましょう。

-

- 口コミサイト: 弁護士の口コミサイトなどを参考にしてみましょう。

-

- 確認方法

6-2. 交通事故に関する専門知識がある

交通事故には、自動車損害賠償保障法(自賠法)や、道路交通法など、専門的な法律知識が必要です。また、損害賠償請求の項目や、慰謝料の算定基準、後遺障害の等級認定など、交通事故特有の知識も求められます。

-

- 確認すべきポイント

-

- 自賠法、道路交通法: これらの法律に関する知識があるかを確認しましょう。

-

- 損害賠償請求: どのような損害項目を請求できるか、どのように算定するかを理解しているかを確認しましょう。請求漏れに注意です。

-

- 慰謝料: 慰謝料の算定基準(自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準)を理解しているかを確認しましょう。

-

- 後遺障害: 後遺障害の等級認定の仕組みや、申請手続きについて理解しているかを確認しましょう。

-

- 確認すべきポイント

-

- 確認方法

-

- ホームページ: 弁護士のプロフィールや、事務所の注力分野などを確認しましょう。

-

- 相談時: 相談の際に、具体的な質問をしてみて、弁護士の知識レベルを確認しましょう。

-

- 書籍・論文: 交通事故に関する書籍や論文を執筆している弁護士は、専門知識が豊富である可能性が高いです。

-

- 確認方法

6-3. 医学的な知識がある

交通事故では、怪我の治療や、後遺障害の認定など、医学的な知識が必要となる場面が多くあります。医学的な知識を持つ弁護士であれば、医師との連携や、医学的な証拠の収集など、より適切なサポートが期待できます。

-

- 確認すべきポイント

-

- 医師との連携: 医療機関との連携体制があるかを確認しましょう。

-

- 医学的知識: 怪我の種類、治療方法、後遺障害などについて、どの程度の知識を持っているかを確認しましょう。

-

- 医学的証拠: 診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書などの医学的証拠を適切に解釈できるかを確認しましょう。

-

- 確認すべきポイント

-

- 確認方法

-

- ホームページ: 弁護士のプロフィールや、事務所の強みなどを確認しましょう。

-

- 相談時: 相談の際に、具体的な質問をしてみて、弁護士の医学的知識のレベルを確認しましょう。

-

- 方針: どのような方針で事件を処理するつもりなのか確認しましょう。

-

- 確認方法

6-4. 親身になって相談に乗ってくれる

交通事故の被害者は、怪我や後遺症、経済的な不安など、様々な悩みを抱えています。親身になって相談に乗ってくれる弁護士であれば、安心して事件を任せることができます。

-

- 確認すべきポイント

-

- 話しやすさ: 質問や疑問に対して、丁寧に分かりやすく説明してくれるかを確認しましょう。

-

- 共感力: 被害者の気持ちに寄り添い、共感してくれるかを確認しましょう。

-

- 対応の速さ: 相談や質問に対して、迅速に対応してくれるかを確認しましょう。

-

- 確認すべきポイント

-

- 確認方法

-

- 初回相談: 初回相談の際の弁護士の対応をよく観察しましょう。

-

- 口コミサイト: 弁護士の口コミサイトなどを参考にしてみましょう。

-

- 確認方法

6-5. 費用体系が明確である

弁護士費用は、依頼する前に明確に確認しておくことが重要です。費用体系が不明瞭な弁護士は、後々トラブルになる可能性があるため、避けるべきです。

-

- 確認すべきポイント

-

- 相談料: 相談料が無料か、有料かを確認しましょう。

-

- 着手金: 着手金の金額、支払い時期を確認しましょう。

-

- 報酬金: 報酬金の計算方法(成功報酬制、時間制など)を確認しましょう。

-

- 実費: 実費の内容と、概算金額を確認しましょう。

-

- 見積もり: 費用の見積もりを提示してもらいましょう。

-

- 確認すべきポイント

-

- 確認方法

-

- ホームページ: 費用体系をホームページに掲載している法律事務所もあります。

-

- 相談時: 相談の際に、費用について詳しく説明してもらいましょう。

-

- 契約書: 契約書に、費用に関する条項が明確に記載されているかを確認しましょう。

-

- 確認方法

これらのポイントを参考に、信頼できる弁護士を選び、後悔のない解決を目指しましょう。

7. 賠償金最大化への道 示談交渉を有利に進めるための7つの秘訣

交通事故の被害者にとって、適切な賠償金を得ることは、その後の生活を再建するための重要な要素です。ここでは、示談交渉を有利に進め、賠償金を最大化するための7つの秘訣を詳しく解説します。これらの秘訣を実践することで、より良い結果を得られる可能性が高まります。

7-1. 早期に弁護士に相談する

交通事故に遭ったら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、賠償金最大化への第一歩です。

-

- なぜ早期相談が重要?

-

- 証拠保全: 事故直後は、事故現場の状況や、車両の損傷など、重要な証拠が残っています。時間が経つにつれて、証拠は失われていく可能性があります。弁護士は、早期に証拠を保全し、後の交渉や裁判に備えることができます。特に、コンビニの防犯カメラは早ければ2週間程度で消えます。弁護士会照会の間に、保存を要求しておくことが肝要です。

-

- 適切なアドバイス: 弁護士は、今後の見通しや、取るべき対応について、専門的な知識に基づいてアドバイスをしてくれます。これにより、誤った対応をして、不利な状況に陥ることを防ぐことができます。

-

- 交渉の主導権: 弁護士に依頼することで、相手方弁護士や、保険会社との交渉の主導権を握ることができます。相手方は、被害者本人よりも、弁護士を相手にする方が、交渉に慎重になる傾向があります。

-

- なぜ早期相談が重要?

7-2. 証拠を収集する

交通事故の状況を客観的に証明する証拠は、示談交渉や裁判において、非常に重要な役割を果たします。できる限り多くの証拠を収集しましょう。

-

- 収集すべき証拠の例:

-

- 交通事故証明書: 警察に届け出をすることで発行されます。事故の発生日時、場所、当事者などの情報が記載されています。

-

- 診断書・診療報酬明細書: 病院で発行されます。怪我の状況、治療内容、治療期間などが記載されています。

-

- 事故現場の写真: 事故直後の現場の状況、車両の損傷状況などを撮影しておきましょう。様々な角度から、できるだけ多く撮影することが重要です。

-

- ドライブレコーダーの映像: ドライブレコーダーを搭載している場合は、映像を保存しておきましょう。事故の瞬間が記録されている場合、非常に有力な証拠となります。

- 防犯カメラの映像:警察や、弁護士でなければ開示に応じないことがあります。

-

- 目撃者の証言: 目撃者がいる場合は、連絡先を聞いておき、協力を依頼しましょう。

-

- 修理費用の見積書・領収書: 車の修理費用、代車費用などが分かります。

-

- 休業損害証明書: 会社から発行してもらいます。休業期間、収入などを証明する書類です。

-

- 収集すべき証拠の例:

7-3. 適切な治療を受ける

交通事故で負った怪我は、適切な治療を受けることが重要です。治療を怠ると、通院慰謝料も減額されたりする可能性があります。

-

- なぜ適切な治療が重要?

-

- 後遺障害のリスク: 適切な治療を受けなければ、怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまう可能性があります。治るに越したことはありません。後遺障害が残ると、その後の生活に大きな影響が出ます。

-

- 賠償額への影響: 治療期間が短い、通院頻度が少ないなどの場合、保険会社から「治療の必要性が低い」と判断され、賠償額が減額される可能性があります。

-

- 因果関係の証明: 交通事故と怪我との因果関係を証明するためには、医師の診断書や、治療の経過に関する記録が必要です。

-

- なぜ適切な治療が重要?

7-4. 後遺障害の認定を受ける

後遺障害が残った場合は、適切な等級の認定を受けることが重要です。後遺障害の等級は、賠償額に大きく影響します。

-

- 後遺障害とは?

-

- 交通事故による怪我が、治療を続けても完治せず、将来にわたって残ってしまう症状のことです。

-

- 後遺障害には、等級が定められており、等級に応じて賠償金の金額が異なります。

-

- 後遺障害とは?

-

- 後遺障害の等級認定

-

- 後遺障害の等級は、症状の重さによって、1級から14級までの等級に分類されます。

-

- 等級が1つ違うだけで、賠償額が数百万円、場合によっては数千万円変わることもあります。

-

- 後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所などが行います。

-

- 後遺障害の等級認定

-

- 弁護士のサポート

-

- 弁護士は、後遺障害の申請手続きをサポートし、適切な等級の認定を受けられるよう、尽力します。

-

- 必要に応じて、医師との連携や、専門機関への異議申し立てなども行います。

-

- 弁護士のサポート

7-5. 安易に示談に応じない

相手方弁護士・保険会社から示談案が提示されたとしても、すぐに合意するのは危険です。提示された金額が適切かどうか、慎重に検討する必要があります。

-

- なぜ安易な示談はNG?

-

- 保険会社は、営利企業であるため、支払う賠償金をできるだけ抑えたいと考えます。そのため、最初に提示される示談案は、被害者にとって不利な条件になっていることが多いです。

-

- 一度示談に応じてしまうと、後から覆すことは非常に困難です。期限を設けて、この譲歩案は今回限りです、などと言ってくることもあります。

-

- なぜ安易な示談はNG?

-

- 示談交渉のポイント

-

- 示談案の内容を、細部まで確認しましょう。

-

- 不明な点や疑問点があれば、保険会社に質問しましょう。

-

- 弁護士に相談し、示談案の妥当性を判断してもらいましょう。

-

- 納得できない場合は、安易に妥協せず、粘り強く交渉しましょう。あまり早く解決しようとすると、それにつけこまれ、足元を見られます。

-

- 示談交渉のポイント

7-6. 弁護士と連携する

弁護士に依頼した場合は、弁護士と密に連携し、交渉を進めていくことが重要です。

-

- 連携のポイント

-

- 情報共有: 事故の状況、治療の経過、保険会社とのやり取りなど、弁護士と情報を共有しましょう。

-

- 方針の確認: 交渉の方針や、今後の見通しについて、弁護士と確認し、共通認識を持ちましょう。

-

- 疑問点の解消: 不明な点や疑問点があれば、遠慮なく弁護士に質問しましょう。

-

- 協力: 弁護士からの依頼には、できる限り協力しましょう。

- 解任:自分に合わない弁護士であれば、もちろん解任できます。

-

- 連携のポイント

7-7. 諦めない

示談交渉は、時間がかかることもあります。しかし、諦めずに、粘り強く交渉を続けることが、賠償金最大化への近道です。

-

- なぜ諦めてはいけないのか?

-

- 交通事故の被害者は、法律で守られています。諦めなければ、適切な賠償金を得られる可能性があります。

-

- 保険会社は、被害者が諦めるのを待っている場合もあります。特に、生活に困っている場合など、少額の示談金でも受諾するのではないかと思わせることにもなりかねません。

-

- こちらが依頼する弁護士は、あなたの味方です。諦めずに、弁護士と一緒に、最後まで戦いましょう。

-

- なぜ諦めてはいけないのか?

8. よくある質問 交通事故の示談と弁護士に関する疑問を解決

交通事故の示談や弁護士について、よくある質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aは、あなたの疑問や不安を解消するのに役立つでしょう。

Q: 弁護士費用特約を使ったら、保険料は上がりますか?

A: 弁護士費用特約を使用しても、原則として翌年以降の保険料が上がることはありません。これは、弁護士費用特約が、ノーカウントされるためです。

-

- 例外的に保険料が上がるケース

-

- 対物保険、対人保険、車両保険使用の結果として保険料が上がるケースがあります(その方が得な場合)。ただし、これは弁護士費用特約を使った結果ではありません。

-

- 短期間に複数回の事故を起こし、その都度弁護士費用特約を使用した場合など、保険会社によっては、契約更新を拒否されたり、保険料が上がったりする可能性があります。

-

- 例外的に保険料が上がるケース

Q: 弁護士に依頼するタイミングは、いつが良いですか?

A: 交通事故に遭ったら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

-

- 早期相談のメリット

-

- 証拠保全: 事故直後は、証拠が豊富に残っています。時間が経つと、証拠が失われたり、記憶が薄れたりする可能性があります。

-

- 適切なアドバイス: 弁護士は、今後の見通しや、取るべき対応について、専門的な知識に基づいてアドバイスをしてくれます。

-

- 交渉の主導権: 弁護士に依頼することで、相手方代理人・保険会社との交渉において押されている場合、対等な立場をで交渉することができるようになります。

-

- 早期相談のメリット

Q: 弁護士費用は、どのくらいかかりますか?

A: 弁護士費用は、依頼する弁護士や、事件の内容によって異なります。

-

- 弁護士費用の内訳

-

- 相談料: 弁護士に相談する際に支払う費用です。

-

- 着手金: 弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。

-

- 報酬金: 事件が解決した際に、成功の度合いに応じて支払う費用です。

-

- 実費: 交通費、郵便代、印紙代など、事件処理に必要な費用です。

-

- 弁護士費用の内訳

-

- 費用体系

-

- 着手金+報酬金: 多くの法律事務所で採用されている費用体系です。

-

- 完全成功報酬制: 着手金が無料で、報酬金は事件が解決した場合にのみ発生する費用体系です。

-

- 時間制: 弁護士の稼働時間に応じて費用が発生する費用体系です。

-

- 費用体系

-

- 費用相場

-

- 弁護士費用は、事件の難易度や、請求額によって異なりますが、一般的には、数十万円からが相場です。

-

- 弁護士費用特約に加入している場合は、原則として自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

-

- 費用相場

Q: 弁護士に依頼するメリットは、何ですか?

A: 弁護士に依頼するメリットは、主に以下の3つです。

-

- 賠償金が増額する可能性が高い: 弁護士は、専門的な知識や交渉術を駆使して、被害者のために最大限の賠償金を獲得できるよう尽力します。

- 精神的な負担が軽減される: 保険会社との交渉や、法的な手続きなどを、全て弁護士に任せることができ、精神的な負担が軽減されます。

- 示談交渉を有利に進めることができる: 弁護士は、被害者の立場に立って、保険会社と対等に交渉し、示談交渉を有利に進めます。

9.まとめ|交通事故で相手方から弁護士が出てきても、諦めないで!あなたの権利を守り、賠償金最大化を目指すために

交通事故に遭い、相手方から弁護士が出てきたという状況は、多くの人にとって初めての経験であり、不安や戸惑いを感じるのは当然のことです。

しかし、弁護士も人であり、何ら臆することはありません。

この記事では、相手方弁護士が登場した場合の基本的な状況から、その対応策、弁護士費用特約の活用法、そして賠償金最大化のための具体的な戦略まで、交通事故の示談交渉に関するあらゆる情報を網羅的に解説してきました。

この記事のポイントを振り返りましょう

-

- 相手方弁護士の登場に萎縮することはない: 相手方弁護士は、あくまで相手方の代理人ですが、何ら萎縮することはありません。冷静に対応し、自分の権利を主張することが重要です。

-

- 弁護士費用特約は、あなたの強い味方: 弁護士費用特約に加入していれば、原則として自己負担なしで弁護士に依頼することができます。積極的に活用しましょう。

-

- 交通事故に強い弁護士を選ぶことが重要: 弁護士にも得意分野があります。交通事故の解決実績が豊富で、専門知識を持つ弁護士を選びましょう。

-

- 賠償金最大化のためには、秘訣を実践: 早期相談、証拠収集、適切な治療、後遺障害の認定、安易な示談拒否、弁護士との連携、そして諦めない心が重要です。

-

- 弁護士への早期相談で、より良い未来を。

交通事故の被害に遭われた方は、一人で悩まず、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの状況を詳しく分析し、最適な解決策を提案してくれます。そして、あなたの権利を守り、賠償金最大化のために、全力でサポートしてくれるでしょう。

この記事が、交通事故の示談交渉で悩んでいるあなたの、一助となれば幸いです。